Bombe, fulmini, teschi e pugnali: così sono rappresentate le imprecazioni nei fumetti (foto Shutterstock, anche in homepage).

L’ultima novità è arrivata dalla Microsoft: nel sistema operativo Windows 10 sono state inserite le icone (emoji) del dito medio in tutti i possibili colori della pelle, per rendere il gestaccio fruibile a tutte le latitudini, senza discriminazioni. Microsoft sarà il primo colosso informatico a fornire l’icona, assente dalle piattaforme Apple e Android.

In realtà, da tempo, su cellulari, tablet e computer è tutto un fiorire di simboli e faccine per rappresentare gli insulti. Perché tutto questo fervore? E’ solo una moda sciocca o questi pittogrammi sono davvero necessari per comunicare? E chi li ha inventati?

Cercherò di rispondere a tutte queste domande. Partendo dalla loro storia, che è piuttosto curiosa: in realtà i simboli delle espressioni volgari sono nati molto prima dei computer e dei telefonini. Le prime parolacce disegnate risalgono infatti agli antichi Egizi.

Reinhold Aman, uno dei fondatori della scienza del turpiloquio (e mio caro amico) mi ha segnalato un geroglifico di 3.000 anni fa nel quale appare il disegno di un pene. Il geroglifico (qui sotto) significa: “Che tu possa essere fottuto da un asino!”.

Dunque, fin dall’antichità i pittogrammi (immagini con un significato immediato o astratto) sono stati messi a servizio anche degli insulti: in questo caso una “maledizione”, ovvero augurare il male a qualcuno.

Dopo questo esordio – il quale dimostra che le parolacce svolgono importanti funzioni comunicative, se sono apparse agli esordi della Storia – il sistema di scrittura alfabetico ha cancellato i disegni delle parolacce per millenni.

Stratagemmi tipografici

Bisognerà aspettare più o meno fino al 1800 per vedere le prime rappresentazioni innovative delle parolacce, che furono sostituite da segni tipografici: asterischi (vaffan****), trattini (vaffan—-), trattini bassi (vaffan____). Una forma di censura, insomma: per la precisione un eufemismo. Ognuno di questi caratteri impronunciabili, infatti, sta al posto di una lettera. Erano di fatto “istruzioni di lettura“: il lettore smaliziato doveva ricostruire nella sua mente le lettere da inserire al posto dei simboli, per rendere intellegibili quelle parole.

Fumetti

Il passo successivo nell’espressione simbolica delle parolacce è merito dei fumetti: inizialmente, per rappresentare un dolore acuto, i disegnatori introdussero le stelle, a cui poi aggiunsero le spirali. Erano la traduzione in pittogrammi dei gibberish, i suoni senza significato (spesso onomatopeici), per esprimere qualcosa senza usare le parole. Il fumettista statunitense Mort Walker, nel libro “The lexicon of comicana”, li ha chiamati con un termine nuovo: grawlixes. Il linguista statunitense Benjamin Zimmer li ha ribattezzati obscenicon. E ha trovato il primo fumetto in cui appaiono compiutamente questi logogrammi con senso volgare: Bibì e Bobò (The Katzenjammer kids) del fumettista Rudolph Dirks. Risale al 14 dicembre 1902: in una scena, c’è un marinaio che impreca perché un lampadario è caduto dal soffitto sulla testa di un comandante. Come si vede, i simboli sono ancora rudimentali: una stella, un’ancora (“imprecare come un marinaio” o uno scaricatore di porto, verrebbe da dire), punti esclamativi e interrogativi.

La rotta era tracciata: la trovata di Dirks ebbe successo, e i fumettisti americano l’arricchirono nei decenni successivi, come mostra questa notevole cronologia ricostruita dallo scrittore Gwillim Law. Gli obscenicon si sono via via arricchiti con asterischi, pianeti, teschi, pugnali... E già a partire dal 1934 furono adottati dal fumetto più celebre del mondo, Mickey Mouse-Topolino.

In tutti questi casi, i gibberish assolvono a una funzione notevole: esprimere l’inesprimibile, ovvero le emozioni forti. E hanno al tempo stesso la funzione di eufemismi, dato che sostituiscono parole volgari, seppure in modo indistinto: ognuno le può tradurre come meglio crede.

Ma sono eufemismi con valore universale: non hanno bisogno di essere tradotti da una lingua a un’altra, perché si sono ormai codificati come espressioni standard per le parolacce (soprattutto le imprecazioni, che in fondo sono urla di rabbia senza un vero significato letterale: se dico “Merda!” non alludo agli escrementi, ma voglio solo dire che sono arrabbiato, sorpreso, addolorato).

Caratteri tipografici

I passi successivi furono dovuti all’introduzione delle macchine per scrivere: i caratteri tipografici, però, non consentono grandi voli di fantasia. “I segni di punteggiatura non si prestavano a descrivere emozioni forti, perché sono troppo esili” osserva acutamente il linguista Arnold Zwicky. Si sono rivelati molto più adatti i punti esclamativi e di domanda, uniti agli altri caratteri tipografici che restavano: #$%&@+=. Tra l’altro, questi potevano prestarsi a un uso sostitutivo, nelle parole, dando più indizi al lettore rispetto agli asterischi o ai trattini: la sequenza $#!+ poteva sostituire in modo quasi fedele la parola SHIT (merda).

Da allora, tutti questi caratteri sono stati standardizzati, al punto che ormai esistono intere collezioni di fonts per rappresentare le parolacce: come i curses, i menswear, i nuff said. Contengono spirali, pugnali, teschi, pistole, bombe, stelle, pianeti, dito medio, fulmini: tutti simboli di esplosioni rabbiose. Non solo. Questi caratteri tipografici si sono diffusi a tal punto da essere entrati nella cartellonistica stradale in alcuni Paesi, come l’Australia: sono usati per segnalare il divieto di dire parolacce, spesso punito con multe.

Le emoticon

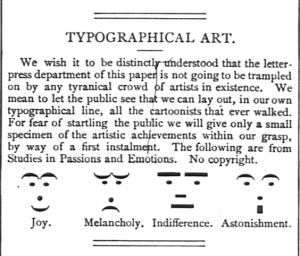

Poi sono nate le emoticon, faccine ottenute coi segni di punteggiatura. Una trovata grafica che in realtà è arrivata ben prima di computer e cellulari: già nel 1881, sulla rivista umoristica statunitense “Puck“, gli artisti si divertirono a riprodurre 4 espressioni del volto usando solo caratteri tipografici: parentesi, trattini e punti.

Ma era solo un gioco artistico che rimase un caso isolato. Le cose cambiarono quasi un secolo dopo, nel 1963, quando l’artista statunitense Harvey Ball inventò il celebre “smile“, un cerchio giallo con due occhi e un sorriso stilizzati per una compagnia di assicurazioni di Worcester, la State Mutual Life Assurance Company; quest’ultima era stata acquistata dalla Guarantee Mutual Company of Ohio, e fra i dipendenti si diffuse una notevole preoccupazione. Così Bell disegnò una faccia sorridente che doveva essere posta sulle scrivanie e stampata su alcuni poster da appendere al muro: gli smiley servivano quindi ad accrescere il morale dei lavoratori, soprattutto se impegnati con i clienti.

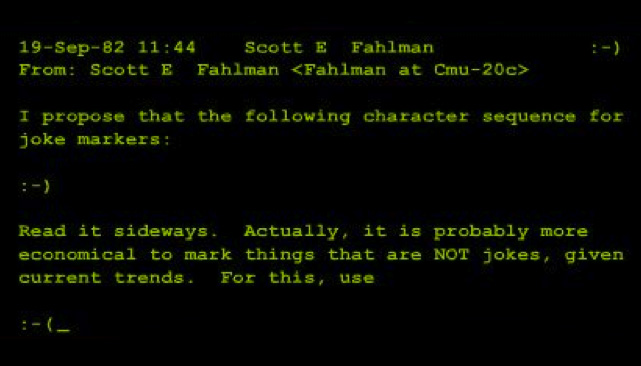

Fu solo due decenni dopo, nel 1984 che l’informatico Scott Fahlman, della Carnegie Mellon University, propose di usare i “:-)” per rimarcare una conversazione di tono scherzoso, e “:-(” per evidenziare le frasi serie. Fu un successo: la proposta si diffuse in Arpanet (il primo, rudimentale Web) e poi nel Web.

E col passare del tempo le faccine si sono arricchite anche con emoticon volgari: come quelli per “culo” (_._), (_*_) e “tette” (o)(o), (@)(@). Disegni rudimentali per display rudimentali. Ma non hanno preso molto piede, perché in realtà nella comunicazione sono più utili gli insulti che i termini osceni.

Gli emoji

Quando gli schermi dei telefoni e dei computer hanno fatto progressi, sono apparsi gli emoji, le icone colorate:

Una moda stupida? Mica tanto. Queste faccine non servono a riempire un vuoto di contenuti (non sempre, almeno): servono invece a colmare i vuoti della comunicazione virtuale, tecnicamente chiamata “Computer mediated communication” (Cmc).

La Cmc, quella dei cellulari e del Web, per intenderci, ha un grande vantaggio: è veloce, immediata e dà la possibilità di avere subito un riscontro (feedback) sulla reazione dell’altro interlocutore.

Ma questo tipo di comunicazione ha anche 3 grossi svantaggi:

1) è anonima: è una forma standard uguale per tutti (la grafia scritta a mano, invece, cambia da persona a persona);

2) non riesce ad esprimere bene le emozioni, dato che non è arricchita dal tono di voce e dai gesti;

3) ha notevoli limiti di spazio (pensiamo ai 160 caratteri degli sms o ai 140 di Twitter).

Il risultato? Spesso questo tipo di comunicazione genera equivoci. Chi non ha mai sperimentato sulla propria pelle i malintesi, i fraintendimenti, i litigi, comunicando via sms, chat, mail? Una frase detta per scherzo o per gioco viene presa sul serio o viceversa. Le faccine e le icone, quindi, colmano proprio questo vuoto: servono a esprimere le emozioni, a dare colore ai messaggi, a far capire il proprio stato d’animo e le intenzioni comunicative.

Ma le icone delle parolacce quali effetti hanno? E’ un ritorno ai pittogrammi degli Egizi: sostituiscono una parola con un disegno. Sono comodi, perché permettono di risparmiare battute preziose se si è su Twitter, per esempio. E in qualche modo sostituiscono i gesti e la mimica facciale, che mancano nella comunicazione digitale.

Ma in realtà gli emoji restano dei surrogati. Di fatto, impoveriscono la comunicazione perché la riducono al solo aspetto denotativo: se invece della parola culo inserisco il disegno di un culo, questo perde tutti i significati connotativi e metaforici (didietro, fortuna, gay…) limitandosi a indicare anatomicamente i glutei.

Deve essere il lettore a ricostruire nella sua mente le altre sfumature di significato: proprio come avviene nei rebus. In questo modo, gli emoji sdrammatizzano i messaggi volgari, portando un’atmosfera da fumetto, da collage digitale. Ecco perché ritengo che nei prossimi anni se ne farà un uso diffuso.

D’altra parte, via sms o chat si tende a dare maggior spazio alle emozioni rispetto ad altre forme di comunicazione, proprio perché – avendo il viso nascosto dallo schermo – ci si sente più liberi di esprimersi, vincendo le proprie timidezze.

Che poi questa libertà sia usata da molti per dare sfogo al peggio di sè – come diceva di recente Umberto Eco – beh: questa è tutta un’altra storia.

Se ti è piaciuto questo articolo potrebbe interessarti anche questo:

magnificoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo