Prima pagina di Libero (2017): il titolo è giocato con un doppio senso volgare.

Fino agli anni ’90, certe espressioni si leggevano solo sui giornali satirici, come “Cuore“, il “Vernacoliere” o “Il Male“. Ma negli ultimi anni le parolacce si sono diffuse anche su testate di altri generi: prima sui giornali politici d’opposizione, come “La Padania“, “Il Giornale“, “Libero“. E oggi le parolacce si leggono quasi su ogni quotidiano, comprese le testate generaliste considerate più autorevoli, come il Corriere della sera, La Repubblica o Il Foglio. Eufemismi, asterischi, puntini di sospensione hanno ceduto il passo a un crudo realismo. Perché siamo arrivati fin qui? Quali sono i giornali italiani che pubblicano più parolacce nei loro articoli? E quali sono le espressioni volgari più usate?

Una società che monitora i media nazionali, Volocom, ha fatto un’interessante ricerca per rispondere a queste domande. Al netto delle imprecisioni linguistiche, lo studio – che parolacce.org ha ottenuto in versione integrale – offre interessanti spunti di riflessione. Segno dei tempi, dato che le espressioni scurrili sono sempre più usate soprattutto nella vita quotidiana, di cui – ricordiamolo – i giornali sono lo specchio. Basti ricordare che dal 2016 (governo Renzi) le ingiurie sono state depenalizzate. Un atto che ha sancito quanto il turpiloquio sia ormai considerato accettabile quasi ovunque: in una mia precedente ricerca ho scoperto che, rispetto agli anni ’90, oggi diciamo 2/3 in più di volgarità e 3 volte più spesso. Con il rischio che stiamo inflazionando il loro potere espressivo.

Il Web è più volgare della carta

Prima pagina del “Fatto quotidiano” con una parolaccia in apertura.

Per la ricerca, Volocom ha censito 38 espressioni scurrili. In ordine alfabetico sono le seguenti: bagascia, bastardo, battona, bocchino, cacasotto, cagacazzo, cagata, cazzo, cesso, checca, chiavata, coglione, cretino, culattone, deficiente, figa, frocio, imbecille, leccaculo, merda, mezzasega, mignotta, minchia, pippa, pirla, pompino, puttana, ricchione, rompipalle, scopata, sfigato, stronzata, stronzo, stupido, succhiacazzi, trombata, vaffanculo, zoccola. E’ un discreto campione, ma presenta alcuni limiti di cui parlerò più avanti.

Nel 2022 queste 38 parole sono apparse 63.919 volte, con un aumento del 16% rispetto al 2021. Ciò significa che, sugli organi di stampa, le parolacce appaiono oltre 175 volte al giorno sulle principali testate italiane. Rispetto al 2021, il turpiloquio è aumentato del 10% sulla carta stampata e del 20% sul Web.

Un altro dato importante: le parolacce sono usate maggiormente sui giornali online (60,9%) rispetto a quelli di carta (39,1%). Per diversi motivi: innanzitutto, perché il Web è considerato un medium più colloquiale e diretto, che strizza l’occhio a un pubblico giovane e moderno (e per lo più maschile, dato che gli uomini dicono più volgarità delle donne). I giornali, per farsi leggere in un’epoca di generale sfiducia verso le istituzioni (“i giornaloni”) hanno iniziato a somigliare ai social media anche nel linguaggio informale.

Per converso, la carta stampata è considerata ancora un mezzo più autorevole o quantomeno più vincolato a regole formali.

Del resto, siamo abituati al fatto che sui social si dicono più parolacce rispetto a quante si pronunciano di persona: è l’effetto della CMC, computer mediated communication. Quando siamo nascosti da uno schermo ci sentiamo meno esposti direttamente, quindi più liberi di dire parolacce senza rischiare la faccia.

Prima pagina de “La verità”: attacca la Annunziata per una parolaccia, ma usa una parolaccia (“balle”) in un titolo vicino (i cerchi sono miei).

Ma c’è anche un altro, e più determinante fattore che spinge a usare le parolacce: il fatto che funzionano come “acchiappa clic”. Le scurrilità fanno sempre audience, perché attirano l’attenzione, soprattutto dei navigatori in cerca di notizie piccanti. E più pubblico significa più introiti pubblicitari.

Gli analisti di Volocom sottolineano questa tendenza con un caso emblematico: «il “Corriere della Sera” nel 2022 ha pubblicato sul cartaceo 20 articoli dove compare la parola “cazzo”, mentre sul suo sito web le citazioni sono più del doppio. Stesso discorso per “Il Giornale”, che sul suo sito riporta la parola 89 volte contro le 38 dell’edizione cartacea».

In ambo i casi, comunque, gioca anche un’esigenza di realismo: oggi che siamo più abituati al linguaggio rude (presente al cinema, alla radio, in tv), possiamo permetterci di leggere una frase senza censure. Ulteriore segnale che le parolacce si stanno inflazionando. Al punto che spesso si crea un corto circuito mediatico altamente contraddittorio: la medesima testata può ospitare un editoriale perbenista sulla volgarità dilagante, e il giorno dopo sparare una scurrilità su un titolo a tutta pagina, in nome dell’audience.

Le testate più sboccate: il buongiorno si vede dal… Mattino

Qual è la testata che pubblica più parolacce? Sorpresa: non è né “Libero” né “Il Giornale”, bensì “Il Mattino” edizione di Benevento: nel 2022 ne ha pubblicate 1.242, pari al 2% del totale. Spalmate su tutto l’anno, sono una media di oltre 3 al giorno.

Qual è la testata che pubblica più parolacce? Sorpresa: non è né “Libero” né “Il Giornale”, bensì “Il Mattino” edizione di Benevento: nel 2022 ne ha pubblicate 1.242, pari al 2% del totale. Spalmate su tutto l’anno, sono una media di oltre 3 al giorno.

Seguono “Il fatto quotidiano” con 560 parolacce, e a pari merito al terzo posto “Il foglio” e, per l’appunto, “Libero” entrambi con 488 espressioni. Dunque, a parte un quotidiano di cronaca, sono soprattutto le testate con un forte orientamento politico a utilizzare un linguaggio sboccato: “Il fatto quotidiano” è vicino al Movimento 5 stelle, mentre “Il foglio” e “Libero” sono più vicini al centro-destra. “La Repubblica”, vicina al centro-sinistra, con 352 espressioni manca il podio e si classifica al quarto posto. Una tendenza che avevo già rilevato in una mia precedente indagine storica. Non bisogna dimenticare infatti che – da Umberto Bossi a Beppe Grillo – i politici hanno imparato che le parolacce sono utili ad attirare l’attenzione, ad apparire più schietti e diretti.

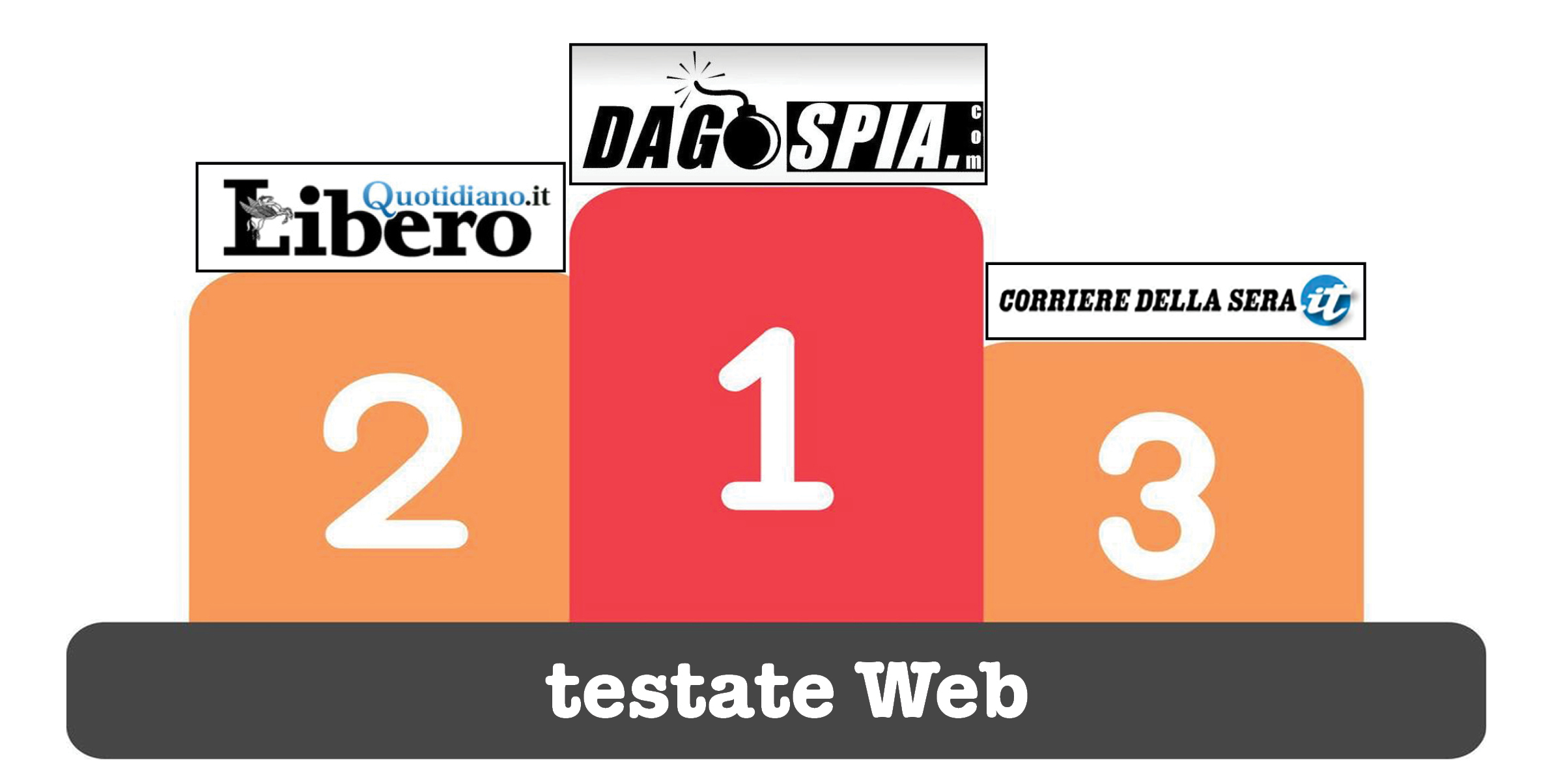

Meno sorprese sulle testate Web: vince a mani basse “Dagospia” con 2.398 espressioni (più di 6 al giorno), seguito da Liberoquotidiano.it (616) e corriere.it (551). Dagospia, infatti, dedica molto spazio a notizie di gossip e di spettacolo, usando un linguaggio volutamente popolare e immagini piccanti. Sorprende invece la presenza sul podio di un quotidiano blasonato e conservatore come il “Corriere della sera”: sul Web non censura le espressioni più forti, probabilmente per attrarre più pubblico e apparire al passo coi tempi. Basti dire che per scurrilità nel 2022 il “Corriere” ha superato “FanPage” e ilgiornale.it, entrambi con 518 parolacce.

Meno sorprese sulle testate Web: vince a mani basse “Dagospia” con 2.398 espressioni (più di 6 al giorno), seguito da Liberoquotidiano.it (616) e corriere.it (551). Dagospia, infatti, dedica molto spazio a notizie di gossip e di spettacolo, usando un linguaggio volutamente popolare e immagini piccanti. Sorprende invece la presenza sul podio di un quotidiano blasonato e conservatore come il “Corriere della sera”: sul Web non censura le espressioni più forti, probabilmente per attrarre più pubblico e apparire al passo coi tempi. Basti dire che per scurrilità nel 2022 il “Corriere” ha superato “FanPage” e ilgiornale.it, entrambi con 518 parolacce.

Le parolacce più usate

La ricerca ha identificato, nella lista dei 38 lemmi, quali sono i più usati: i primi 10 in classifica coprono quasi il 70% delle espressioni censite.

| parolaccia | % sul totale | testata cartacea che la usa di più | testata online che la usa di più |

| stupido | 21,5% | Libero | Informazione.it |

| merda | 14% | Il fatto quotidiano | Dagospia |

| cazzo | 11,6% | Il fatto quotidiano | Dagospia |

| cretino | 6,6% | Il foglio | Informazione.it |

| cesso | 6,5% | Quotidiano del Sud (Cosenza) | Informazione.it |

| bastardo | 5,3% | Corriere dell’Umbria | Informazione.it |

| imbecille | 4,3% | Libero | Informazione.it |

| puttana | 4,3% | La Repubblica | Informazione.it |

| stronzo | 3,1% | Il fatto quotidiano | Dagospia |

| sfigato | 2,8% | Il Mattino della domenica | Informazione.it |

Dunque, “stupido” è l’insulto più usato, in un caso su 5. Non è uno dei più pesanti: nei primi 10 posti appaiono epiteti come “puttana” e “stronzo”, che in una mia precedente indagine (il volgarometro) sono risultate fra le parole più offensive in italiano. Significativo che siano state usate di più da due quotidiani a diffusione nazionale come La Repubblica e Il fatto quotidiano.

Da notare che “cazzo” – la parolaccia più usata nell’italiano parlato (come avevo riscontrato in una mia recente indagine) – sui giornali risulta invece al 3° posto, superata da “stupido” e “merda”.

Sui giornali, quindi, si usano espressioni diverse rispetto al parlato: nelle prime 10 posizioni figurano espressioni che nell’italiano parlato si usano meno, come cretino (22° nel parlato), cesso (19°), bastardo (15°), imbecille (26°), puttana (20°).

Per quanto riguarda i termini più grevi, salta all’occhio che siano stati usati da testate autorevoli: bocchino (più usato da “Il foglio”), cagacazzo (“Alto Adige”), figa (“Il fatto quotidiano”), vaffanculo (“Il fatto quotidiano”), stronzo (“Il fatto quotidiano”), coglione (“Il fatto quotidiano”), scopata (“Il fatto quotidiano”), succhiacazzi (“Il fatto quotidiano”), culattone (“La stampa”). Dunque, “Il fatto quotidiano” risulta essere il giornale cartaceo che usa il turpiloquio con maggior disinvoltura, almeno per quanto riguarda le espressioni più forti.

Da segnalare, infine, che la categoria degli insulti generici (coglione, stronzo, bastardo, imbecille, deficiente, cretino, rompipalle, stupido…) è quella più rappresentata: quasi una parolaccia su 3 rientra in questa categoria.

I contesti delle parolacce

Prima pagina de “Il Giornale” con un epiteto volgare e sessista sull’ex cancelliera Merkel.

L’analisi di Volocom non ha rilevato in quale senso siano state usate le parolacce censite: l’analisi si è limitata a censire le espressioni scurrili senza approfondire in quale contesto e in quale significato fossero usate. Un indizio sul loro uso arriva però dalla sezione dei giornali in cui sono apparse: quasi sempre sulle pagine della cultura e degli spettacoli: quelle in cui si raccontano le cronache della tv, dei libri, del cinema, tutti contesti dove le volgarità sono presenti in modo rilevante. Per raccontare la cronaca di una rissa in tv, ad esempio, si devono riferire fra virgolette gli improperi utilizzati dai protagonisti.

Fanno però eccezione gli insulti generici: appaiono di più, oltre che nelle pagine degli spettacoli, in quelle della politica. Perché come ben sappiamo i nostri politici si combattono più a suon di insulti che di argomentazioni razionali. D’altronde, come raccontavo in questo articolo, varie ricerche hanno mostrato che l’uso del turpiloquio in politica per lo più paga.

I limiti della ricerca

La ricerca, pur molto interessante, presenta alcuni limiti che è doveroso segnalare.

- la scelta dei lemmi scurrili: lo studio non indica con quali criteri siano stati scelti i 38 della lista. Sarebbe stato più sensato censire i termini scurrili più frequenti nell’italiano parlato (vedi qui), Ad esempio l’indagine ha trascurato termini molto utilizzati come culo, porco, cagare (ci sono però cagata, cagasotto e cagacazzo), incazzare, troia, fottere, figata, tette, sega, baldracca, terrone, cornuto, negro… E ancor più completo sarebbe stato inserire le oltre 300 parolacce del nostro vocabolario elencate nel mio libro.

- la categorizzazione delle parole scurrili: è stata fatta in modo linguisticamente scorretto. Gli analisti di Volocom hanno utilizzato un criterio etimologico, non sempre corretto, fra l’altro: ad esempio, “mezzasega” è classificato come insulto generico mentre invece è un insulto sessista. Poco senso ha scorporare in una categoria a parte le espressioni dialettali (pirla, minchia, pippa) che sono usate in realtà come insulti. E “succhiacazzi” catalogato come insulto omofobo, può essere usato anche come insulto sessista. Insomma, avrebbe avuto più senso utilizzare un criterio semantico e funzionale: le parolacce andavano catalogate a seconda del significato che avevano all’interno delle frasi. Solo così si può capire se la parola “cazzo” – dal punto di vista etimologico, un’oscenità sessuale – sia stata usata come insulto (“testa di cazzo”), come imprecazione (“Cazzo!”) o come enfasi (“Che cazzo vuoi?”). Senza dubbio questa impostazione avrebbe comportato uno sforzo di analisi ben maggiore.

- non è specificata la consistenza del campione: quante testate cartacee sono state censite? Quante testate online? Qual è il totale degli articoli esaminati? E il totale delle parole censite? La risposta a quest’ultima domanda sarebbe stata molto interessante perché avrebbe permesso di calcolare la frequenza d’uso delle volgarità.