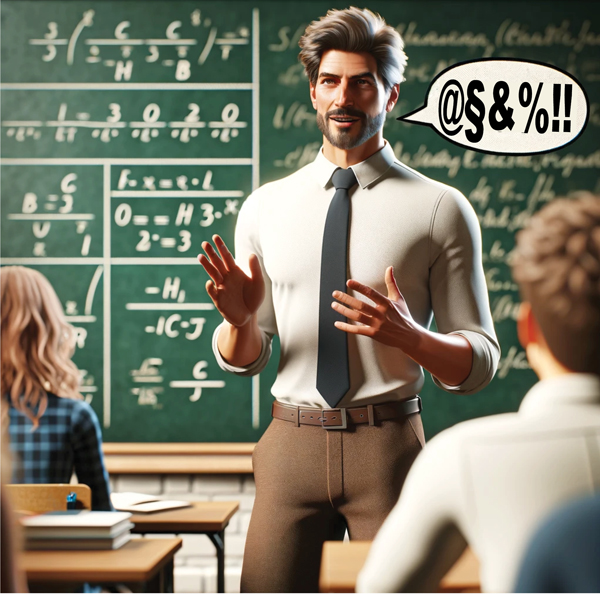

Insegnante dice parolacce a lezione (Dall-E)

Funzionano le parolacce a scuola? Nei mesi scorsi, mentre tenevo il workshop “Parolacce e comunicazione” all’università Iulm di Milano, alcuni lettori di questo blog (insegnanti compresi) mi hanno rivolto questa domanda. Avevo già affrontato l’argomento in un articolo di qualche anno fa. Ne parlo di nuovo oggi, alla luce delle ricerche uscite nel frattempo.

Parto da una considerazione di fondo: non c’è, e non può esserci, una risposta univoca alla domanda se sia efficace usare il turpiloquio a lezione, perché è troppo generica. Le “parolacce”, infatti, includono un ventaglio di espressioni che vanno dagli insulti alle espressioni colloquiali, dalle oscenità alle imprecazioni: in questa categoria, insomma, rientrano espressioni bonarie e spiritose ma anche offese molto pesanti. Come dico sempre, le parolacce sono come coltelli: si possono usare per ferire ma anche per sbucciare una mela.

Ed è troppo vago anche il pubblico dei destinatari: gli studenti possono andare dai 6 ai 24 anni d’età, dalla prima elementare all’università: persone con sensibilità e maturità emotiva molto diverse fra loro. Sarebbe inaccettabile usare espressioni oscene con bambini di prima elementare, così come sarebbe fuori luogo utilizzare l’umorismo infantile “da gabinetto” con un pubblico di 20enni.

Resta il fatto che il turpiloquio è un linguaggio molto potente, e sarebbe troppo sbrigativo limitarsi a censurarlo in un’epoca come la nostra, in cui le parolacce sono onnipresenti e destano meno scandalo d’un tempo. A maggior ragione se ci si rivolge a un pubblico di adolescenti, che sono – da sempre – i più scurrili: il linguaggio sboccato potrebbe essere una via diretta per entrare in confidenza con loro.

Una scelta a due facce

In generale, secondo le ricerche, usare un linguaggio volgare è una scelta a due facce: non è mai completamente vantaggiosa, ma neppure totalmente svantaggiosa. A seconda di come viene attuata, infatti, può avere effetti positivi o negativi. Ecco quali:

| effetti positivi | effetti negativi |

|---|---|

| il turpiloquio è un linguaggio sincero, diretto e spontaneo (se usato abitualmente e non come atteggiamento costruito “a tavolino” per strizzare l’occhio al pubblico) | fa perdere autorevolezza |

| accorcia le distanze, creando un clima confidenziale e informale | fa apparire meno competenti / professionali |

| attira l’attenzione | fa apparire incapaci di controllarsi |

Gli insegnanti, ma anche i comunicatori, i formatori, chi tiene una conferenza, dovrebbero sempre tener presente questa tabella quando valutano se usare o meno il linguaggio scurrile. Ci sono “pro e contro” in ogni caso: la differenza la fa il “perché” e il “come” sono usate. Ovvero, gli scopi comunicativi. Come ricorda Emily Mullins della Wichita State University «le parolacce non sono in sè un problema: tutto dipende dall’intenzione con cui sono utilizzate». O, come diceva Italo Calvino, le parolacce possono dare un particolare effetto musicale nella “partitura” del discorso: quindi, sono efficaci se al servizio di una narrazione, di un preciso scopo comunicativo.

Ma oltre all’efficacia, c’è anche un altro aspetto di cui tenere conto quando si parla di parolacce a scuola: l’opportunità. L’insegnante è un educatore, e come tale deve dare il buon esempio: dire parolacce rischia di minare gli intenti educativi e la propria autorevolezza. Dunque deve essere un’eccezione e non la regola: una scelta che va commisurata all’età e alla maturità degli studenti, per non rischiare sgradevoli equivoci o che degeneri il clima in classe. Possiamo affermare, in termini generali, che la scelta di dire parolacce a scuola sia diseducativa in modo inversamente proporzionale all’età degli studenti: ovvero, è tanto più diseducativa quanto più è giovane l’età degli studenti.

Cosa dicono le ricerche

Parolacce in una conferenza (Dall-E)

Che cosa hanno scoperto gli studi sull’uso delle volgarità a lezione? Gli insulti («asino») e le maledizioni («vaffa») hanno effetti negativi perché sono aggressivi e umiliano il destinatario, abbassandone l’autostima. Dirli in modo bonariamente ironico ne attenuerebbe l’offensività, ma sono sempre un azzardo da evitare.

Le imprecazioni (“porca vacca”), rivolte a se stessi o agli strumenti di lavoro, danno un’immagine di aggressività e di “incontinenza emotiva” e sono percepite in modo negativo se sono reiterate. Un conto è imprecare perché un libro voluminoso ti cade sul piede, un altro è imprecare come un marinaio ogni volta che la lavagna luminosa non funziona.

«Gli insegnanti non dovrebbero imprecare davanti gli studenti per mostrare la loro frustrazione, poiché questo comportamento può essere visto come aggressivo. E l’aggressività degli insegnanti è negativamente associata all’apprendimento e alla soddisfazione degli studenti», sottolinea Mark Generous, docente di comunicazione alla California State Polytechnic University.

Il discorso cambia se lo scopo delle parolacce è quello di fare una battuta umoristica, enfatizzare un concetto, o attirare l’attenzione: in questo caso, le volgarità possono essere percepite in modo positivo. «Le parolacce inserite nel contenuto del corso, per enfatizzare, attirare l’attenzione o rendere più chiaro un concetto sono percepite come più appropriate rispetto ad altre categorie», sottolinea ancora Generous. Con una precisazione importante: le battute di spirito “salaci” rischiano di far sembrare il docente «uno che si atteggia, che vuole cercare di fare il simpatico usando il linguaggio dei giovani»: dunque, meglio non avventurarsi su questo terreno se non si ha un senso dell’umorismo collaudato.

Escludendo insulti e maledizioni, insomma, gli studenti, in genere, «hanno sentito gli insegnanti più vicini dopo che hanno detto una parolaccia. Si sono sentiti più a loro agio nel parlare con l’insegnante sia dentro che fuori la classe», dice Mullins. Le parolacce, come abbiamo detto sopra, se usate con intelligenza accorciano le distanze e creano un clima più informale e spontaneo.

Le conclusioni

Ci sono parolacce e parolacce. Ma conta di più lo scopo per cui si dicono (Dall-E)

In sintesi, conclude Generous, «mentre l’uso del linguaggio volgare da parte degli insegnanti non è intrinsecamente negativo, la sua percezione da parte degli studenti e l’impatto sul loro apprendimento e benessere emotivo dipendono fortemente dal contesto, dalla funzione e dall’obiettivo delle volgarità. Gli insegnanti dovrebbero essere consapevoli delle possibili implicazioni del loro linguaggio e cercare di mantenere un ambiente di apprendimento rispettoso e incoraggiante».

«Gli insegnanti che scelgono di usare parolacce» aggiunge «dovrebbero farlo con giudizio e con uno scopo chiaro, collegandole al contenuto del corso per enfatizzare, chiarire concetti o attirare l’attenzione».

Non si potrebbe dirlo meglio: non esistono formule preconfezionate, parolacce consentite o proibite in quanto tali (escluse ovviamente quelle più offensive). Esistono invece scopi comunicativi e contesti (le personalità e le età degli studenti) che vanno valutati di volta in volta.

I contesti, come sempre, fanno la differenza. Come gestire il turpiloquio in una scuola che sorge in un quartiere disagiato? Provate a immaginare una classe come quella del film “Io speriamo che me la cavo” (1992). Un’opera di fantasia, per quanto ispirata da alcuni temi raccolti dal maestro Marcello D’Orta fra gli alunni delle elementari di Arzano (Napoli), con un linguaggio insolitamente scurrile. Come comportarsi con una classe del genere? Scandalizzarsi sarebbe ridicolo, ma usare il turpiloquio significherebbe dare un pessimo esempio. E ancor più difficile se ci si trova a insegnare in un carcere minorile.

In tutti questi casi, il turpiloquio è legato a un lessico povero e limitato: la vera sfida, in questo caso, più che strizzare l’occhio alle volgarità, è allargare la prospettiva dei ragazzi, insegnando parole e pensieri alternativi.

Non è semplice studiare il turpiloquio. Le simulazioni (una lezione in cui un finto professore dice parolacce) non sono uno specchio fedele delle vere lezioni in aula, nelle quali l’interazione, il rapporto si costruisce giorno dopo giorno. Le ricerche che hanno trovato i risultati più interessanti sono stati dei “focus group” in cui le persone ricordavano episodi in cui un loro insegnante aveva detto espressioni scurrili. In ogni caso, è bene ricordarlo, i risultati degli studi offrono un quadro parziale su un tema così ampio e complesso.Inoltre, ogni cultura e ogni epoca possono avere sensibilità molto diverse sul turpiloquio. Quello che è inaccettabile per uno statunitense, potrebbe essere accettabile per un italiano e viceversa; ciò che era tabù ieri potrebbe non esserlo più oggi.

Fatte queste distinzioni, ecco i principali studi che ho consultato per scrivere questo post:

Karyn Stapleton “Swearing and perceptions of the speaker: A discursive approach”, Journal of Pragmatics 170 (2020) 381e395

Karyn Stapleton “Swearing and perceptions of the speaker: A discursive approach”, Journal of Pragmatics 170 (2020) 381e395

Mark A. Generous, Seth S. Frei, & Marian L. Houser “When an Instructor Swears in Class: Functions and Targets of Instructor Swearing from College Students’ Retrospective Accounts”, Communication Reports Vol. 28, No. 2, July–December 2015, pp. 128–140

Mark A. Generous, Seth S. Frei, & Marian L. Houser “When an Instructor Swears in Class: Functions and Targets of Instructor Swearing from College Students’ Retrospective Accounts”, Communication Reports Vol. 28, No. 2, July–December 2015, pp. 128–140

Mark A. Generous & Marian L. Houser “Oh, S**t! Did I just swear in class?”: Using emotional response theory to understand the role of instructor swearing in the college classroom”, Communication Quarterly, 67(2), 178–198, 2019

Mark A. Generous & Marian L. Houser “Oh, S**t! Did I just swear in class?”: Using emotional response theory to understand the role of instructor swearing in the college classroom”, Communication Quarterly, 67(2), 178–198, 2019

Emily Mullins, “Watch your mouth: swearing and credibility in the classroom”, Bachelor of Arts, Wichita State University, 2020

Emily Mullins, “Watch your mouth: swearing and credibility in the classroom”, Bachelor of Arts, Wichita State University, 2020

E’ la foglia di fico (sonora) che copre gli insulti più pesanti, salvando da multe salate le trasmissioni radio e tv. Si chiama “bleep censor” (bip censorio) e – in varie forme – ha già quasi 70 anni di vita. Ha ancora senso questo sistema di censura? Negli Stati Uniti sembra destinato a finire in soffitta, mentre in Italia è un sistema ancora molto usato da trasmissioni come “Striscia la notizia” o “Le iene”.

E’ la foglia di fico (sonora) che copre gli insulti più pesanti, salvando da multe salate le trasmissioni radio e tv. Si chiama “bleep censor” (bip censorio) e – in varie forme – ha già quasi 70 anni di vita. Ha ancora senso questo sistema di censura? Negli Stati Uniti sembra destinato a finire in soffitta, mentre in Italia è un sistema ancora molto usato da trasmissioni come “Striscia la notizia” o “Le iene”.Durante la sua lunga storia, che qui vi racconto, da strumento di repressione delle parolacce sta oggi diventando un loro involontario amplificatore. Una parabola che i suoi inventori, negli Stati Uniti, non avrebbero mai potuto immaginare.

La nascita: le radio americane

Studio radiofonico statunitense in una foto d’epoca

La censura nasce insieme alle prime radio private, subito dopo la prima guerra mondiale. Il Congresso aveva posto fine al monopolio che la Marina aveva sulle trasmissioni radio. Ma il governo manteneva comunque un controllo severo sui programmi: mandare in onda contenuti offensivi poteva costare la revoca della licenza. Così quando radio WOR di New York, nel 1924, ospitò l’attrice e cantante Olga Petrova – nota per le sue posizioni a favore del controllo delle nascite – i tecnici della radio erano pronti a spegnere il microfono al primo sentore di contenuti scottanti. E così fecero: mentre l’attrice parlava, la luce rossa della messa in onda si spense. Al suo posto, la regia mandò in onda per qualche minuto un brano musicale.

Decenni dopo fu inventato un sistema di censura più raffinato. Nel 1952 l’emittente radio WKAP di Allentown, in Pennsylvania, decise di avviare un programma “Open mic” (microfono aperto), mandando in onda le telefonate degli ascoltatori. Ma le leggi dell’epoca vietavano di trasmettere conversazioni telefoniche in diretta. Così un ingegnere della radio, Frank Cordaro, inventò un sistema per aggirare il divieto e al tempo stesso non rischiare di trasmettere contenuti inaccettabili: l’uso di due registratori a nastro distanziati di 3 metri l’uno dall’altro. Il primo registrava la trasmissione in onda, il secondo la riproduceva su una bobina di riavvolgimento: in questo modo si avevano 7 secondi di ritardo sulla diretta, sufficienti per cancellare eventuali frasi offensive.

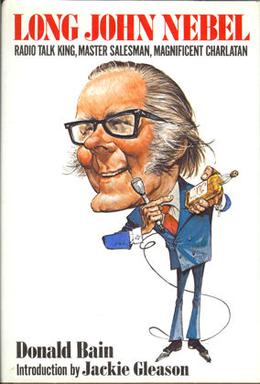

Un sistema simile fu usato da Long John Nebel che nel 1954 conduceva “Party line”, un programma notturno su radio WOR: parlava di ufo, fantasmi, complotti e altri argomenti controversi interagendo con gli ascoltatori al telefono. Il sistema della doppia bobina gli permetteva di stoppare le chiamate offensive o di cancellare le parole inopportune.

Un sistema simile fu usato da Long John Nebel che nel 1954 conduceva “Party line”, un programma notturno su radio WOR: parlava di ufo, fantasmi, complotti e altri argomenti controversi interagendo con gli ascoltatori al telefono. Il sistema della doppia bobina gli permetteva di stoppare le chiamate offensive o di cancellare le parole inopportune.

Dopo qualche tempo i tecnici radiofonici iniziarono a utilizzare un oscillatore, un’apparecchiatura del banco regia che genera suoni di prova ad alta frequenza (1000 Hz). Un fischio insopportabile. Un modo per coprire una frase offensiva senza lasciare muto il canale. Una censura, insomma: l’equivalente sonoro di una fascia nera su un’immagine o dei segni tipografici (@#§) negli scritti (e ci sono anche i pittogrammi dei fumetti, di cui ho parlato qui).

L’arrivo in tv (e le invettive di Sgarbi)

Eventide BD600: dispositivo digitale capace di ritardare una trasmissione di qualche secondo

Oggi lo stesso risultato si riesce a fare con strumenti digitali, come quello nella foto a lato, capace di ritardare di alcuni secondi una diretta per consentire ai tecnici radiofonici di inserire i “beep” quando occorra. E non è l’unico ritrovato in questo campo: Apple, ad esempio, sta lavorando da diverso tempo a una nuova tecnologia in grado di eliminare automaticamente parole e frasi volgari da tutte le canzoni presenti sui propri dispositivi.

Lo stratagemma è poi approdato in tv: nel 1966 un’emittente di Los Angeles trasmise, nello show “Therapy”, le sedute di psicoterapia di gruppo con adolescenti, infarcite di parolacce (bippate).

In Italia, uno dei primi esempi dell’uso di bip censorio in tv fu “Sgarbi quotidiani” su Canale 5: nel 1993, volendo contestare la riforma dell’immunità parlamentare, Vittorio Sgarbi attaccò l’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro; ma, per non incorrere nel reato di vilipendio alla massima carica dello Stato, le sue invettive furono censurate (col suo accordo) con 7 secondi di “biip”.

L’esordio nella pubblicità e nella comicità

Con il passare del tempo, il “biip” ha assunto nuove funzioni, oltre a quella di censurare. E’ stato usato in alcune pubblicità per dare un effetto realistico e simpatico, come lo spot della salsa piccante Red Hot di Frank, con lo slogan “Metto quella merda (biip) su tutto”. in questo spot, la frase è pronunciata da una cameriera alla (finta) regina d’Inghilterra:

D’altronde, si sa: proibire (o nascondere) qualcosa significa renderlo ancora più significativo. E così i censori spesso rischiano, con i beep, di rendere ancor più evidenti le trasgressioni linguistiche: tutti possono facilmente immaginare quali espressioni sono coperte dai segnali acustici. Tanto che i Monty Python, gruppo comico britannico, già nel 1987 hanno scritto una canzone intitolata “I Bet You They Won’t Play This Song On The Radio” (“Scommetto che non trasmetteranno questa canzone alla radio”): il testo è pieno di allusioni volgari, coperte da vari suoni (fischi, campanelli, trombette, clacson, urla, pernacchie), con un effetto molto divertente. Qui sotto riporto il testo con traduzione e il video:

|

I bet you they won’t play this song on the radio. I bet you they won’t play this new ### song. It’s not that it’s ### or ### controversial just that the ### words are awfully strong. You can’t say ### on the radio, or ### or ### or ### You can’t even say I’d like to ### you someday unless you’re a doctor with a very large. ### So I bet you they won’t play this song on the radio. I bet you they damn ### wellprogram it. I bet you ### their program directors who think it’s a load of horse ###. |

Scommetto che non suoneranno questa canzone alla radio.

Scommetto che non suoneranno questa nuova canzone di ###. Non è che ### o ### sia controverso solo che quelle ### di parole sono terribilmente forti. Non si può dire ### alla radio, O ### O ### O ### Non puoi nemmeno dire che un giorno mi piacerebbe ### te a meno che tu non sia un medico con un grande ###. Scommetto che non suoneranno questa canzone alla radio. Scommetto che lo programmeranno alla ###. Scommetto che i loro ### di direttori di programma pensano che sia un gran carico di ### di cavallo. |

Le contraddizioni del bip

Il conduttore radiofonico Howard Stern

Ed è la comicità di questa canzone a far comprendere la contraddittorietà del beep, che, proprio mentre tenta di eliminare un contenuto scabroso, lo rende ancora più evidente. Non è l’unica contraddizione. Come tutte le censure, il biip limita la libertà di espressione garantita da tutte le democrazie occidentali. Nel 2002 lo scrittore Stephen King, parlando delle trasmissioni radiofoniche molto provocatorie di Howard Stern, disse: “Se dice cose che non ti piacciono, che ti offendono, allunghi la mano e spegni la radio. Non hai bisogno di un politico nel tuo soggiorno per dire che devi mettere un cerotto sulla bocca di quel ragazzo”. Stern, per inciso, durante la sua carriera ha collezionato ammende per un totale di 2.5 milioni di dollari per oscenità e volgarità, un record.

Ma nessun Paese si affida alla sola libertà degli ascoltatori. Perché le parolacce sono materiale esplosivo: parlano di argomenti delicati (sesso, differenze etniche, malattie, potere economico, religione) in modo offensivo e svilente. Soprattutto se arrivano alle orecchie dei bambini, che devono ancora formarsi una coscienza critica. Anche se, bisogna ricordarlo, ci sono parolacce e parolacce (e diversi modi di dirle) e non tutte sono necessariamente dannose: sulla questione ho già scritto un approfondimento qui.

Le pene: multe fino a 600mila euro e sospensioni

Già dal 1927 negli Usa le trasmissioni radio (e poi quelle televisive) erano controllate dalla Federal radio commission – oggi Federal Communication Commission – che comminava sanzioni pesanti a chi metteva in onda oscenità. E questo succede anche in Italia.

La norma oggi in vigore è il decreto legislativo 208 (testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi) del 2021. Prevede che nelle fasce d’ascolto riservate ai minori (in particolare dalle ore 16 alle ore 19) non si trasmettano contenuti “nocivi allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e, in particolare, i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche”. Le trasmissioni non devono evocare “discriminazioni di razza, sesso e nazionalità” né offendere “convinzioni religiose o ideali”. E i film vietati ai minori di 14 anni non possono essere trasmessi prima delle ore 23 e dopo le ore 7. Le pene sono pesanti: multe da 30mila a 600mila euro, e, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione a trasmettere programmi per un periodo da 7 a 180 giorni. Queste sanzioni spiegano perché i responsabili dei canali si prendano la briga di usare il bip censorio.

I conduttori dello “Zoo di 105”

Ne sa qualcosa Radio 105, che nel 2021 ha ricevuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una sanzione di 62.500 euro per “continue allusioni sessuali marcate dal morboso, offese al sentimento religioso, ricorso gratuito a volgarità e turpiloquio, utilizzo di epiteti, con accezione dispregiativa e denigratoria, per designare le persone omosessuali”. E questo per sole due puntate di “Lo zoo di 105” trasmesse il 26 ottobre e 11 dicembre 2020 dalle ore 14 alle ore 16, in piena fascia protetta. Se avessero usato il bip, avrebbero evitato la multa. Ma probabilmente il programma sarebbe stato un fischio unico, intervallato da poche frasi.

Insomma, il biip censorio mette a nudo il difficile equilibrio fra lecito e illecito, libertà e censura. “Il segnale acustico” dice la scrittrice americana Maria Bustillos, “rivela una verità nascosta: il Super-Io, la coscienza morale che soffoca un impulso indegno. Una lotta che si svolge costantemente sotto la superficie in apparenza tranquilla della vita quotidiana. Il biip richiama l’attenzione su una divergenza di opinioni riguardante l’offensività di una frase. Prima era un fatto inconsapevole, ora lo è. Il “biip” è il rumore di una comunità impegnata nel processo di definizione dei valori, e che lotta per capire se stessa”.

Se vi è interessato questo articolo, potrebbero interessarvi anche questi:

Bambini e parolacce, istruzioni per l’uso

Bambini e parolacce, istruzioni per l’uso

I prof possono dire parolacce in classe?

I prof possono dire parolacce in classe?

E’ diseducativo scherzare coi nomi della cacca?

E’ diseducativo scherzare coi nomi della cacca?

Multare le parolacce. funziona?

Multare le parolacce. funziona?

A che età bambini iniziano parolacce?

A che età bambini iniziano parolacce?

Si possono eliminare le parolacce nei bambini?

Si possono eliminare le parolacce nei bambini?

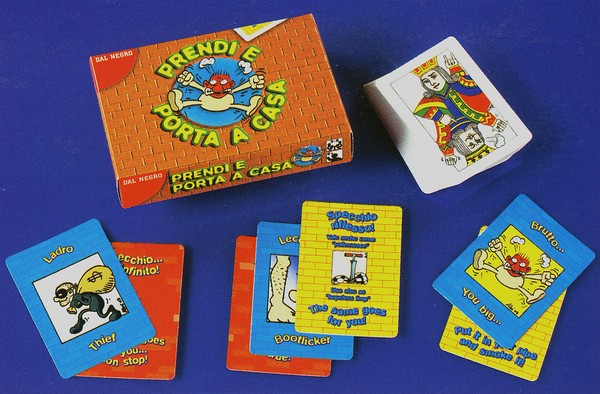

Giocando a carte si possono infrangere molti tabù (Shutterstock).

Dimenticate “Scarabeo” o “Paroliamo”. I 7 giochi di carte che vi racconto in questo articolo usano il “lato oscuro” del vocabolario: le parolacce. Che, se usate dentro le regole di un gioco, perdono offensività, diventando uno sfogo divertente e liberatorio fra amici.

Un esempio? Il rap: è nato fra gli afroamericani come battaglia verbale su base ritmica, le “dozzine” (dozens), in cui un cantante deve cercare di prevalere sull’altro insultandolo in modo sempre più creativo (spesso prendendone di mira la madre).

A carte, poi, quando le passioni si scatenano, fioccano le volgarità: ne sanno qualcosa i frequentatori del centro diurno per anziani di Frascati, dove la scorsa primavera, per qualche settimana, è stato vietato il gioco delle carte dato che i giocatori urlavano parolacce e bestemmie che infastidivano i presenti. E’ diventato un caso mediatico.

I 7 giochi che ho raccolto qui, invece, nascono proprio con lo scopo di usare un linguaggio sboccato: alcuni sono giochi goliardici, e possono regalare momenti di svago. Ce ne sono alcuni a scopo erotico, tanto che hanno avuto come testimonial la pornostar Rocco Siffredi. Altri, invece, cadono nell’insulso o nel cattivo gusto. Uno di questi, “Squillo” ha provocato persino un’interrogazione parlamentare.

E voi che ne pensate? Potete scrivere segnalazioni e recensioni nei commenti.

MERDA. E’ un gioco tradizionale che si fa con un comune mazzo di carte. Ogni giocatore ha 4 carte in mano, e ne deve scartare una passandola al giocatore alla propria destra. In contemporanea, ne riceve un’altra dal giocatore alla propria sinistra. Il primo che riesce a comporre un poker (4 carte uguali di diversi semi) deve battere con forza la mano al centro del tavolo, urlando: “Merda!”. Tutti gli altri giocatori devono mettere la propria mano sulla sua. L’ultimo che arriva perde, e per penitenza pesca una carta dal mazzo: il suo valore saranno altrettanti (immaginari) chili di merda: le figure hanno i valori più alti, e l’asso è la carta più pesante in assoluto (11 kg). Gli eventuali jolly valgono 25 kg di merda. Vince chi ha accumulato meno chili di … rifiuti.

MERDA. E’ un gioco tradizionale che si fa con un comune mazzo di carte. Ogni giocatore ha 4 carte in mano, e ne deve scartare una passandola al giocatore alla propria destra. In contemporanea, ne riceve un’altra dal giocatore alla propria sinistra. Il primo che riesce a comporre un poker (4 carte uguali di diversi semi) deve battere con forza la mano al centro del tavolo, urlando: “Merda!”. Tutti gli altri giocatori devono mettere la propria mano sulla sua. L’ultimo che arriva perde, e per penitenza pesca una carta dal mazzo: il suo valore saranno altrettanti (immaginari) chili di merda: le figure hanno i valori più alti, e l’asso è la carta più pesante in assoluto (11 kg). Gli eventuali jolly valgono 25 kg di merda. Vince chi ha accumulato meno chili di … rifiuti.

E’ un gioco molto divertente e liberatorio, soprattutto se fatto in velocità. Ne è stata fatta anche un’app per cellulari. La sua variante perbene si chiama “tappo”.

ASINO. Anche quest o è un gioco tradizionale che si fa con un mazzo di comuni carte. All’inizio se ne sceglie una, che viene nascosta a tutti i giocatori. Le carte rimaste sono distribuite fra tutti, e ciascuno deve scartare le coppie dello stesso valore. Poi, il giocatore rimasto con più carte ne prende una a caso da chi sta alla sua sinistra (e scarta l’eventuale coppia che si forma), e poi il turno passa al vicino alla sua destra. Chi rimane con l’unica carta spaiata perde e sarà l’asino della partita, sbeffeggiato da tutti i giocatori.

ASINO. Anche quest o è un gioco tradizionale che si fa con un mazzo di comuni carte. All’inizio se ne sceglie una, che viene nascosta a tutti i giocatori. Le carte rimaste sono distribuite fra tutti, e ciascuno deve scartare le coppie dello stesso valore. Poi, il giocatore rimasto con più carte ne prende una a caso da chi sta alla sua sinistra (e scarta l’eventuale coppia che si forma), e poi il turno passa al vicino alla sua destra. Chi rimane con l’unica carta spaiata perde e sarà l’asino della partita, sbeffeggiato da tutti i giocatori.

C’è anche una versione acquistabile “Non fare l’asino” di “Grandi giochi”: la dinamica è un po’ diversa, è un gioco di riflessi in cui chi si muove per ultimo (prendendo una carota sul tavolo quando c’è una coppia di carte uguali) accumula punti negativi, guadagnandosi un copricapo da asino.

PRENDI E PORTA A CASA. E’ un gioco di carte per bambini prodotto da Rose & Poison e Dal Negro. Ogni giocatore ha un mazzetto di 20 carte, da cui ne pesca 5. Chi inizia il gioco può insultare un altro giocatore usando le carte della propria mano e componendo i singoli insulti in modo da formarne altri più lunghi (tipo “Brutto/bamboccino/col ciuccio in bocca”). Tutti gli insulti devono essere cantilenati come si faceva da bambini (“A te ti piace/un piscialletto/na na na na na…”).

PRENDI E PORTA A CASA. E’ un gioco di carte per bambini prodotto da Rose & Poison e Dal Negro. Ogni giocatore ha un mazzetto di 20 carte, da cui ne pesca 5. Chi inizia il gioco può insultare un altro giocatore usando le carte della propria mano e componendo i singoli insulti in modo da formarne altri più lunghi (tipo “Brutto/bamboccino/col ciuccio in bocca”). Tutti gli insulti devono essere cantilenati come si faceva da bambini (“A te ti piace/un piscialletto/na na na na na…”).

Il giocatore che riceve gli insulti può difendersi con alcune carte speciali (“specchio riflesso”, “prendi e porta a casa”, “non è vero niente faccia di serpente”). Gli insulti sulle carte sono ironici e mai volgari: “hai i piedi a banana”, “imbranato”, “figlio di papà”, “frignone”, “dentone”.

MAI DIRE PIRLA. Gioco di carte di Unicopli. Ogni giocatore ha 13 carte che corrispondono ad altrettanti insulti. Al proprio turno, si insulta un avversario a scelta, giocandogli contro una delle proprie carte coperta; il destinatario potrà accettare o rifiutare l’insulto. Se questo non corrisponde a quello dichiarato, tornerà al mittente. L’insulto “Pirla” non deve mai essere pronunciato durante il gioco.

MAI DIRE PIRLA. Gioco di carte di Unicopli. Ogni giocatore ha 13 carte che corrispondono ad altrettanti insulti. Al proprio turno, si insulta un avversario a scelta, giocandogli contro una delle proprie carte coperta; il destinatario potrà accettare o rifiutare l’insulto. Se questo non corrisponde a quello dichiarato, tornerà al mittente. L’insulto “Pirla” non deve mai essere pronunciato durante il gioco.

Al termine della partita, ogni carta accumulata davanti a sé vale un punto, tranne quella “Pirla” che ne vale 5. Il giocatore che ha accumulato meno punti è il trionfatore, nonché il meno insultato di tutti.

SÒCC’MEL. E’ un gioco di Alex Games. In bolognese l’espressione, letteralmente, vuol dire “succhiamelo”, ed è l’equivalente del palermitano “suca” a cui avevo dedicato un post. In bolognese, si usa come esclamazione più di stupore, incredulità e ammirazione che di provocazione.

SÒCC’MEL. E’ un gioco di Alex Games. In bolognese l’espressione, letteralmente, vuol dire “succhiamelo”, ed è l’equivalente del palermitano “suca” a cui avevo dedicato un post. In bolognese, si usa come esclamazione più di stupore, incredulità e ammirazione che di provocazione.

E’ un mazzo di 55 carte. Lo scopo del gioco è fare “incazzare” gli altri giocatori a colpi di sfiga. Ogni giocatore riceve infatti il proprio “incazzometro” nel quale segnare, con un omino, il proprio livello di arrabbiatura (da “M’è scesa la catena” a “incazzato come una bestia”) e 5 carte dal mazzo.

Per far “incazzare” gli altri gli si gioca contro una delle carte “sfiga”, facendo salire il livello sull’”incazzometro”. Per ridurre l’”incazzatura” in arrivo ci si può sfogare giocando una carta “parolaccia” recitando ad alta voce la relativa espressione dialettale bolognese: da “Che du maròn” (che due palle) a “Ch’at gnèss un cancher!” (che ti venga un cancro).

Vince il giocatore che riuscirà a portare tutti gli avversari oltre il livello 10 di “incazzometro”.

Il gioco ha avuto un sequel, “Socc’mel 2”, e le varianti in altri dialetti: “Tutt’Italia”, “Tutt’Italia 2” e “Benvenuto al Sud”.

CARTE CONTRO L’UMANITÀ. E’ un gioco a carte nato dalla fantasia di un gruppo di studenti americani dell’Illinois come divertimento per Capodanno. I ragazzi, studenti delle superiori, hanno ideato il gioco e l’hanno finanziato con una campagna di crowdfunding attraverso il sito di Kickstarter.

CARTE CONTRO L’UMANITÀ. E’ un gioco a carte nato dalla fantasia di un gruppo di studenti americani dell’Illinois come divertimento per Capodanno. I ragazzi, studenti delle superiori, hanno ideato il gioco e l’hanno finanziato con una campagna di crowdfunding attraverso il sito di Kickstarter.

La dinamica (“un gioco da feste per gente orribile”, recita il dissacrante sottotitolo) è semplice: ci sono 80 carte-domanda, e 420 carte risposta. A turno, un giocatore ha il ruolo di capo e sceglie una carta domanda; gli altri devono scegliere, fra le proprie 10 carte-risposta (su parti anatomiche, insulti, riferimenti sessuali…), la più cinica, spiazzante, provocatoria. Vince chi dà le risposte più divertenti.

Il nome del gioco parafrasa l’espressione “Crimini contro l’umanità”, dato che il suo contenuto è politicamente scorretto: lo scopo del gioco è infatti creare delle coppie domanda-risposta basate sull’humor nero, ad esempio: “Cosa ha fatto finire la mia precedente relazione?” “Le caccole” oppure “Una grattata di culo clandestina”.

Il gioco è in licenza “creative commons”: l’edizione italiana si può scaricare liberamente da questo sito.

La Raven ha realizzato una versione simile, “Coco rido”, basata sullo stesso meccanismo. A leggere le risposte dei due giochi, non mi sono sbellicato dalle risate: mi sembrano poco spiritosi. Ma forse bisognerebbe provarli, chissà.

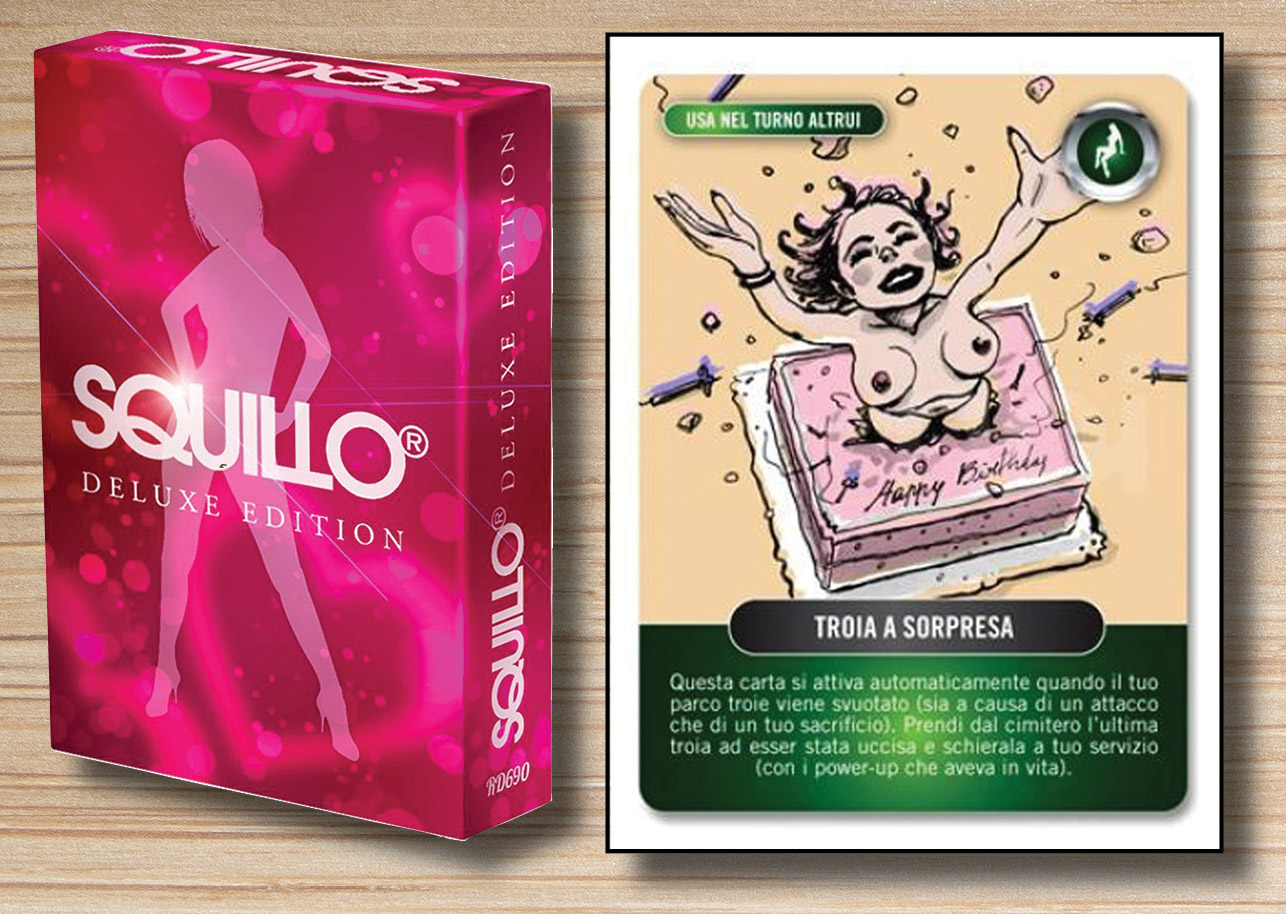

SQUILLO. E’ un gioco a carte ideato dal cantante “porn groove” Immanuel Casto ed edito da Raven. I giocatori fanno il ruolo di “papponi” e usano le squillo in dotazione (Lola, Hannah, Manny…) per fare pratiche di ogni tipo. Tranne alcune carte divertenti (“Senso di colpa cattolico”, che limita le azioni della squillo, o il “Testimone di Geova”, che colpisce il pappone, rendendogli impossibile la gestione delle proprie prostitute) in realtà il tono è ultravolgare, (come la carta “Scorpacciata di cazzi”, che “risolleva l’animo delle proprie ragazze”), ma soprattutto è molto violento: le ragazze sono “troie”, che possono essere uccise in modo sanguinario e i loro organi possono essere venduti per fare cassa (!).

SQUILLO. E’ un gioco a carte ideato dal cantante “porn groove” Immanuel Casto ed edito da Raven. I giocatori fanno il ruolo di “papponi” e usano le squillo in dotazione (Lola, Hannah, Manny…) per fare pratiche di ogni tipo. Tranne alcune carte divertenti (“Senso di colpa cattolico”, che limita le azioni della squillo, o il “Testimone di Geova”, che colpisce il pappone, rendendogli impossibile la gestione delle proprie prostitute) in realtà il tono è ultravolgare, (come la carta “Scorpacciata di cazzi”, che “risolleva l’animo delle proprie ragazze”), ma soprattutto è molto violento: le ragazze sono “troie”, che possono essere uccise in modo sanguinario e i loro organi possono essere venduti per fare cassa (!).

Non stupisce, quindi, che il gioco abbia alimentato molte polemiche: quando è uscito, nel 2012, tre parlamentari donne – Emanuela Baio, Maria Pia Garavaglia e Laura Bianconi – hanno presentato raccolte di firme e interrogazioni in Parlamento chiedendo che il gioco fosse ritirato dal commercio “perché incita alla mercificazione del corpo femminile, parla di vendita di organi umani, incita all’uso di eroina e a pratiche sessuali disumane”. Insomma, oltre al politicamente scorretto si sconfina nel cattivo gusto, il che non è divertente. Il gioco però è rimasto in commercio (vietato ai minori di 18 anni) e ha pure fatto vari sequel: “Bordello d’oriente”, “Marchettari sprovveduti”, “Time travels” (in altre epoche).

In ambito erotico, esistono in commercio vari giochi. Sono, o vorrebbero essere, giochi per stimolare la coppia o anche più coppie. Per quanto spinti, dal poco che sono riuscito a vedere sul Web le carte hanno immagini abbastanza esplicite ma non usano un linguaggio triviale. Quindi li cito per amor di completezza: se qualcuno dei lettori li ha visti e ne sa di più, ci faccia sapere nei commenti!

In ambito erotico, esistono in commercio vari giochi. Sono, o vorrebbero essere, giochi per stimolare la coppia o anche più coppie. Per quanto spinti, dal poco che sono riuscito a vedere sul Web le carte hanno immagini abbastanza esplicite ma non usano un linguaggio triviale. Quindi li cito per amor di completezza: se qualcuno dei lettori li ha visti e ne sa di più, ci faccia sapere nei commenti!

Alcuni esempi? “XXXopoly” e “Sexopoly” (variante sexy di Monopoly: si paga in denaro o con atti intimi di crescente valore), “Exxxcitation” (varie prove da superare per arrivare all’apice del piacere) e “Orgasmo” a cui ha fatto da testimonial la pornostar Rocco Siffredi: il jolly è la “carta fellatio”.

A questi giochi moderni ne aggiungo uno molto antico: le “minchiate“. Si chiamava così il mazzo di carte, derivate dai tarocchi, che si usava per un gioco. Si utilizzava un mazzo di 97 carte ottenuto dai tarocchi inserendo la Prudenza, le tre virtu teologali, i quattro elementi e i dodici segni zodiacali e togliendo la papessa. Il gioco era chiamato inizialmente “Germini” (da “gemini”, gemelli, segno zodiacale), po, dalla fine del 1600, fu denominato “Minchiate”, inteso come “cose da nulla”. Fu un gioco di grande successo: si diffuse in tutta Italia, e anche in Francia, Inghilterra e Spagna.

A questi giochi moderni ne aggiungo uno molto antico: le “minchiate“. Si chiamava così il mazzo di carte, derivate dai tarocchi, che si usava per un gioco. Si utilizzava un mazzo di 97 carte ottenuto dai tarocchi inserendo la Prudenza, le tre virtu teologali, i quattro elementi e i dodici segni zodiacali e togliendo la papessa. Il gioco era chiamato inizialmente “Germini” (da “gemini”, gemelli, segno zodiacale), po, dalla fine del 1600, fu denominato “Minchiate”, inteso come “cose da nulla”. Fu un gioco di grande successo: si diffuse in tutta Italia, e anche in Francia, Inghilterra e Spagna.

Questo post è dedicato all’amico Massimiliano Fedeli, appassionato di giochi che mi ha dato l’idea di parlare di questo argomento.

The post 7 giochi di carte senza censure first appeared on Parolacce.]]>

Locandina di “Fuck you prof”, film tedesco del 2013.

Lui lo definisce “una tecnica avanzata d’insegnamento”. E, in effetti, ha successo fra gli studenti. Non è l’ultimo modello di lavagna interattiva multimediale, ma il turpiloquio: secondo questo professore, dire parolacce crea un clima divertente e più confidenziale in classe. Permettendo così di lavorare sodo.

Parola di Jordan Schneider, docente d’inglese in un’università di New York, il Queensborough Community College. Forse non è l’unico insegnante a fare lezione con un linguaggio sboccato, ma è il primo a teorizzarlo (e farlo) apertamente. «Alcuni pensano che dire parolacce sia un trucchetto a buon mercato, una stampella per sostenere chi non ha forza linguistica» spiega. «A volte è così, ma è altrettanto grave chi usa un linguaggio oscuro, affettato o troppo complicato. Almeno con le parolacce gli studenti capiscono esattamente cosa voglio dire».

Dunque, non è un “cattivo maestro”, un docente in cerca di scorciatoie e facile notorietà: le sue riflessioni, che racconto in questo articolo, raccontano un modo vivace di fare didattica. Schneider, insomma, somiglia agli sboccati protagonisti dei film “Fuck you prof” o di “School of rock”, che però non erano veri insegnanti anche se si spacciavano come tali. Lui invece è un docente vero (esercita dal 2001) e ha successo: sul sito “rate my professor” ha raccolto giudizi lusinghieri (un rating di 4,5 su 5) da parte degli studenti. Che dicono di lui: “E’ il migliore. Ho imparato un sacco e mi sono divertito”.

Un docente impreca in aula (foto Shutterstock).

Ha ragione? Il tema è d’attualità: sta iniziando un nuovo anno scolastico, e anche in Italia gli insegnanti stanno facendo i conti con le parolacce. Non tanto perché le dicono, quanto perché le ricevono: sono insultati apertamente dagli studenti. Uno scenario che, solo 10 anni fa, sarebbe stato impensabile.

Che cosa dovrebbero fare per difendersi? Insultare a loro volta? Denunciare? Far finta di nulla? E, in generale: come devono regolarsi i docenti col turpiloquio?

In questo articolo troverete le risposte, documentate con le ultime ricerche scientifiche sull’argomento. Ma non troverete una soluzione univoca: non è possibile solo l’alternativa manichea fra “non dire parolacce” o “dirle liberamente”.

Le parolacce sono un’enorme famiglia di termini. E si possono usare per gli scopi più diversi, per ferire ma anche per divertire, per emarginare come per coinvolgere, per prevaricare o anche per stabilire un rapporto alla pari. Dunque, alla domanda “Si possono dire volgarità in classe?”, la risposta è “dipende”. In questo articolo vi dirò da cosa.

Ma prima, una domanda nasce spontanea: come siamo arrivati a questo punto?

[ clicca sul + per aprire il riquadro ]

[ clicca sul + per aprire il riquadro ]

[ clicca sul + per aprire il riquadro ]

[ clicca sul + per aprire il riquadro ]

Questo articolo è stato rilanciato dal blog per studenti “Facce caso“.

The post I prof possono dire parolacce in classe? first appeared on Parolacce.]]>

I bambini imparano le parolacce per imitazione. Ma spesso non ne conoscono il reale significato (Shutterstock).

Come comportarsi quando un bambino dice una parolaccia? Meglio sgridarlo, punirlo o far finta di niente? Si possono prevenire le volgarità nei più piccoli, e come?

Inutile negarlo: fra genitori e insegnanti, il turpiloquio scatena notevoli ansie. Soprattutto quando è usato come forma di violenza, per esempio nei casi di bullismo, o quando riguarda il sesso: come spiegare perché non si può dire frocio, sega o troia? Dire troppe parolacce disturberà lo sviluppo emotivo dei bambini, rendendoli violenti, insensibili o perversi? Sentire un linguaggio sboccato è un trauma per la loro delicata sensibilità?

Qui risponderò a tutte queste domande. Lo faccio ora perché proprio in questi giorni è uscito, su Focus Junior, il primo articolo in cui spiego, direttamente ai bambini, che cosa sono le parolacce, perché dirle (e non dirle) e quali sono i loro effetti.

Da questo sito, invece, mi rivolgo agli educatori, per indicare una strategia efficace e con basi scientifiche per affrontare le parolacce nei piccoli, sfatando alcuni miti infondati. Primo fra tutti, che le parolacce facciano sempre male ai bambini.

Quest’ultima affermazione è sbagliata, e basta riflettere un istante per accorgersene: si basa infatti su una generalizzazione, ovvero che le parolacce siano tutte uguali. Niente di più sbagliato: è come dire che lo sport è rischioso, ma nel concetto di “sport” rientrano non solo la boxe o il base jumping (salto nel vuoto da palazzi, ponti o da pareti rocciose con il paracadute), ma anche le bocce, il ping pong o il golf, che non hanno lo stesso livello di rischio dei precedenti.

Anche le parolacce sono una categoria generica, nella quale rientrano le espressioni più diverse: insulti (imbecille!), oscenità (sega), maledizioni (vaffanculo), imprecazioni (porca troia), scatologia (merda)… Sono locuzioni con contenuti ed effetti molto diversi, e non tutti dannosi. Senza contare che, come tutte le altre parole, anche le parolacce possono essere pronunciate con diverse intenzioni comunicative: per sfogarsi, per scherzare, per ferire…

Parolacce diverse, effetti diversi

Vediamo allora che cosa dicono le ricerche in merito agli effetti dei diversi tipi di scurrilità (per chi vuole approfondire e consultare direttamente le fonti, rimando all’ampia trattazione sul mio libro).

- insulti e maledizioni: i maltrattamenti verbali hanno sempre effetti negativi sui bambini. I minori che vengono insultati (da adulti o da coetanei) provano rabbia, imbarazzo, depressione, emarginazione. E possono diventare verbalmente violenti a loro volta. E’ il caso del bullismo, una forma di violenza verbale.

-

![]()

I bambini sono spesso crudeli: infieriscono su chi è debole e diverso (Shutterstock).

scatologia: parlare di cacca e affini non fa danni. Anzi: secondo molti educatori (compreso Gianni Rodari, come raccontavo qui) può essere persino benefico, perché aiuta i bambini a sdrammatizzare e sfogare le ansie sul controllo delle funzioni corporee (lo spettro di “farsela addosso”).

- imprecazioni: non c’è alcuna prova che ascoltare un adulto che impreca generi traumi in un bambino. L’unico rischio (certo) è che anche lui, nei momenti di rabbia, imiti il linguaggio degli adulti.

- oscenità: molti genitori credono che i loro discorsi sul sesso determineranno le abitudini sessuali dei figli, perciò pensano che possa turbarli sapere troppi dettagli (omosessualità, sesso orale, masturbazione), e sono preoccupati di come i termini sessuali detti dai figli saranno giudicati fuori dalla famiglia. Perciò, per evitare ogni rischio, eliminando i problemi alla radice, i termini sessuali vengono censurati, punto e stop. In realtà questo è un modo miope di relazionarsi: innanzitutto perché – lo sappiamo dai tempi di Freud – anche i bambini piccoli hanno impulsi sessuali, anche se non ne sono consapevoli. Alcuni studiosi affermano, anzi, che è più dannosa la censura, perché “produce effetti nocivi sull’immaginazione e sulla maturazione psicologica”, afferma Marjorie Heins, giurista, autrice del saggio “Not in front of children”. In sostanza, scrive Heins, nessuno ha mai dimostrato che l’esposizione a espressioni oscene abbia conseguenze traumatiche sui minori. A patto, però, che siano spiegate dagli adulti, come racconterò più avanti.

Intenzioni e inflazione

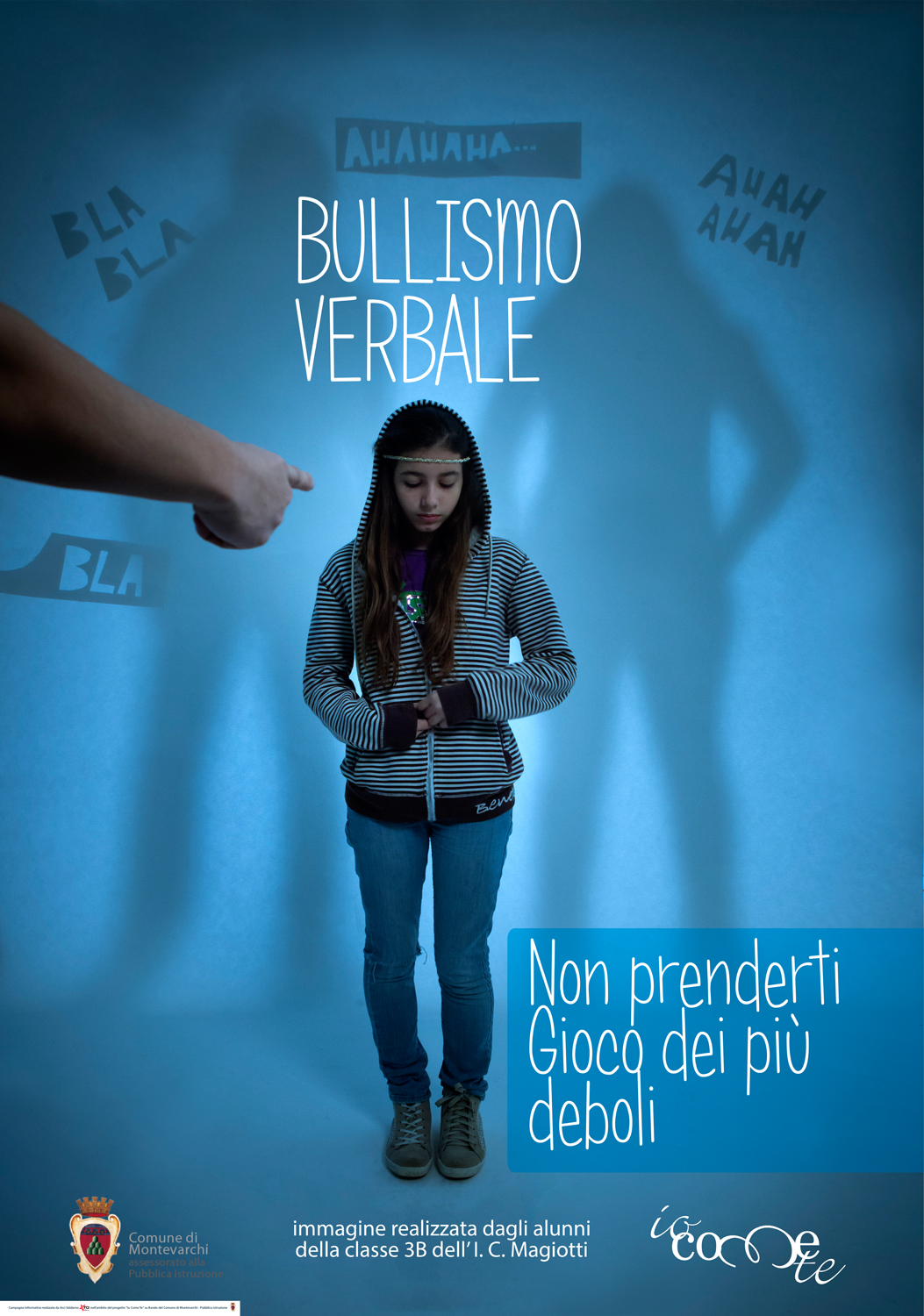

Campagna antibullismo del Comune di Montevarchi.

In generale, comunque, le parolacce in sè non fanno né bene né male: dipende da come vengono usate, ovvero dall’intenzione comunicativa (e anche dal contesto, come vedremo). Perciò bisogna distinguere:

– se le volgarità sono dette per offendere e svilire un bambino, avranno effetti negativi;

– se sono dette per sfogarsi non avranno effetti negativi (a parte l’imitazione: il bambino comincerà a usarle per sfogarsi, come facciamo noi);

– se sono usate per un riso liberatorio (come nell’umorismo escrementizio) possono avere effetti positivi;

– se sono dette per parlare di sesso, dipende: all’interno di una corretta educazione sessuale, sono ininfluenti; diversamente, rischiano di dare una prospettiva parziale o distorta dell’erotismo.

E, in generale, comunque, l’abuso di parolacce fa correre ai bambini lo stesso rischio che abbiamo noi adulti: l’inflazione.

Quando una parola, anche forte, viene ripetuta continuamente, in ogni circostanza, perde il suo potere espressivo perché ne diventiamo assuefatti (e un po’ sta accadendo a molte parolacce, come raccontavo qui).

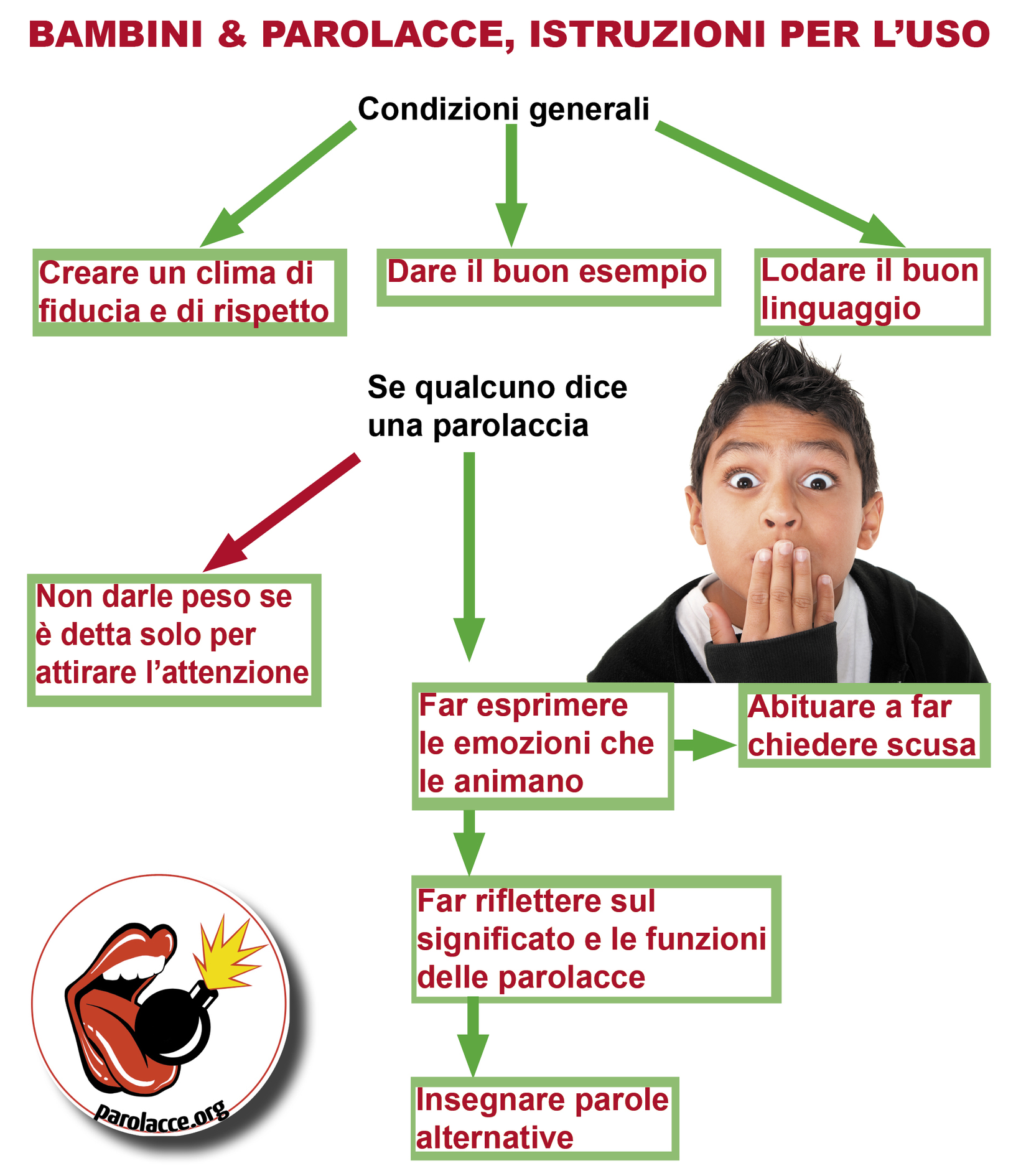

Queste regole sono diventate la tesi di laurea (titolo: “Io lo dico alla maestra!”) appena discussa da una docente svizzera, Sabrina Chiesa, studente dell’Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni a Coira. Le racconto qui, con alcune integrazioni.

1) CREARE UN CLIMA DI FIDUCIA E DI RISPETTO (in classe o in famiglia): è la condizione principale per rapportarsi ai bambini in modo costruttivo. I bambini devono sapere che possono parlare di tutto con serenità

2) DARE IL BUON ESEMPIO: un adulto che predica bene (“Non dite parolacce, siate rispettosi!”) e alla prima occasione, per esempio quando guida, si mette a imprecare come un camallo, perde credibilità perché non è coerente. Il buon esempio viene sempre dall’alto.

3) LODARE IL BUON LINGUAGGIO: questa strategia dà molti più frutti rispetto alle punizioni verso chi usa un’espressione volgare.

4) NON DARE TROPPO PESO A UNA PAROLACCIA, se è detta con lo scopo di attirare l’attenzione. Se il bambino si accorge che dicendo parolacce riceve attenzioni (fossero anche rimproveri) tenderà a usarle spesso come strumento di richiamo.

La strategia per affrontare le parolacce: clic per ingrandire (foto Shutterstock).

5) RIFLETTERE INSIEME SUL SIGNIFICATO E LE FUNZIONI DELLE PAROLACCE: quando un bambino dice una parolaccia (e lo fa sempre “per sentito dire”), invece di punirlo è importante prima di tutto verificare se ne conosce davvero il significato. E distinguere: un insulto (stronzo) è diverso da un’imprecazione (cazzo!). Con un insulto si può ferire un’altra persona, quindi non va mai detto; mentre un’imprecazione non è rivolta a nessuno perché è uno sfogo.

Su alcune espressioni, per esempio quelle escrementizie, si può anche precisare quando si può dire ( in famiglia o fra amici, ma mai a scuola). Che lo vogliate o no, la conoscenza delle parolacce fa parte della competenza linguistica, ovvero dell’abilità a capire e parlare una lingua in modo corretto. E’ importante saper dire “Posso andare in bagno” ma anche capire cosa intende qualcuno quando ti dice che “Sei un cesso”. Certo, questa strategia diventa più impegnativa quando si tratta di espressioni oscene: spiegarne il significato in modo neutro e pacato comporta spendere più tempo rispetto a proibirle e basta. E presuppone, soprattutto, che l’adulto stesso sia sereno di fronte ad alcuni temi, il che non è scontato.

6) ESPRIMERE LE EMOZIONI: se un bambino dice una volgarità, è importante far emergere per quale motivo l’ha detta. Questo può aiutarlo a esprimere le sue emozioni facendogli prendere coscienza dei sentimenti in gioco. Per vincere il bullismo, ad esempio, più che punire o proibire gli insulti, è molto più efficace far parlare chi ne è vittima: questo porta i “carnefici” a rendersi conto che le loro offese possono far male nel profondo a un’altra persona. Il bullismo si può battere solo con l’empatia, come mostra la storia di Ivan, 12enne preso in giro dai coetanei perché non ama il calcio e ha la voce acuta. Come racconta la sua insegnante a “Repubblica”, “quando ha finito di leggere il tema in cui raccontava i suoi anni di bambino umiliato e respinto, i suoi compagni gli hanno fatto un applauso”.

7) ABITUARE A CHIEDERE SCUSA: se un bambino ha detto un insulto con l’intenzione di offendere, bisogna abituarlo a chiedere scusa, come farebbe se desse un pugno a un compagno.

8) INSEGNARE PAROLE ALTERNATIVE: le funzioni delle parolacce (esprimere rabbia, disappunto, disgusto, gioco, sorpresa….) sono importanti e non si possono eliminare. Perché privarli delle valvole di sfogo, che peraltro noi usiamo? Dunque, è utile insegnare ai bambini delle parole depotenziate (ovvero gli eufemismi, di cui ho parlato qui) per esprimere le loro emozioni: porca paletta (invece di porca puttana), salame (e non coglione), caspita (al posto di cazzo) possono aiutare i bambini a sfogarsi senza far male ad altri o infrangere le regole sociali.

Insomma, come dice la Heins, la vita è come una piscina: può essere pericolosa per i bambini. “Per proteggerli, si possono mettere sbarre e allarmi. Ma la cosa più efficace è insegnar loro a nuotare”.

Ho parlato di questo argomento su Radio Cusano Campus.

Ho parlato di questo argomento su Radio Cusano Campus.

Potete ascoltare l’audio cliccando il player qui sotto:

La pubblicità dei “Kagottini”.

Lo confesso: quando ho visto in tv lo spot dei “Kagottini”, da genitore mi è scattato un moto di indignazione. I “Kagottini” sono l’ultimo gadget per bambini: sono animaletti di plastica che… fanno uscire dal sedere una bolla di gomma slime quando gli schiacci la pancia. Insomma, sono come dice lo spot “animali schifosetti” che fanno la cacca, seppur di plastica.

“Ma come si permettono?” ho pensato. “Sfruttare le parolacce come marketing per vendere un prodotto per bambini… Sono degli irresponsabili: rischiano di insegnare che le parolacce, sotto sotto, si possono dire senza problemi”.

Superato questo momento, ho smesso i panni del genitore apprensivo e indossato quelli del linguista, e ho affrontato la questione a mente fredda. E ho cambiato idea. Confortato anche dal parere di un pedagogo e scrittore al di sopra di ogni sospetto: Gianni Rodari. Secondo il genio della letteratura per bambini, infatti, non solo è lecito scherzare coi nomi della cacca, ma è anche utile, se non addirittura necessario. E tra l’altro Rodari aveva previsto che proprio quest’anno, il 2017, avrebbe segnato una rivoluzione in questo campo…

Libri, pupazzi e spray

Prima di parlarne, torniamo per un attimo ai Kagottini. Innanzitutto, ho voluto guardare più da vicino questi pupazzetti, venduti nelle edicole come portachiavi. Li distribuisce una società padovana, la Gameshop, che non produce solo giochini scurrili: vende anche gadget della Disney e della Marvel, da Frozen ai Minion.

I “Kagottini” sono una linea di 12 animali: cagnolini, mucche, ippopotami, pesci, con i nomi riveduti e corretti per alludere ai loro prodotti intestinali: E.S. cremento, Ele pupubomba, Bau Miscappa, Bè Fattagrossa, Clara Tortamolla, Ippo Caccainacqua, e Arturo Siluro. Bisogna ammetterlo: sono spiritosi.

Solo a quel punto, quando mi si è formato il sorriso sulle labbra, mi sono ricordato che io stesso avevo in casa un libro che a mio figlio era piaciuto molto: “La famiglia Caccapuzza”, un racconto divertente su una famiglia di zozzoni.  E anche “La cacca, storia naturale dell’innominabile”, un manualetto divulgativo che racconta l’evoluzione e l’importanza degli escrementi.

E anche “La cacca, storia naturale dell’innominabile”, un manualetto divulgativo che racconta l’evoluzione e l’importanza degli escrementi.

Allora mi sono messo a cercare su Google e ho scoperto che non erano affatto casi isolati o di contrabbando: c’era anche il libro “Iacopo Po’ genio della cacca”, geniale nome inventato dall’autore, l’amico Federico Taddia; “L’isola delle cacche” della piscoterapeuta Maria Rita Parsi. E “La canzone della cacca”, di Roberto Piumini, cantata – senza alcuno scandalo – in tantissimi asili d’Italia.

Poi, tornando ai giocattoli, lo “Spray cacca”, che spruzza una schiuma marrone, per fare scherzi realistici. E, sempre in questo campo, il celeberrimo “Cuscino scorreggione” che imita il rumore di un peto (se ci si siede sopra quando è gonfiato).

Insomma, un vero marketing delle deiezioni, se si eccettuano i personaggi Fighetto e Fichetto: il primo è uno dei protagonisti di “Turbo”, un cartoon della Dreamworks, e il secondo è (con Grattachecca) il cartone animato preferito da Bart e Lisa Simpson. Ma in questo caso interviene un altro fenomeno: la trasformazione dell’aggettivo “figo”, in origine volgare, in una parola familiare: ne avevo parlato in questo post.

Insomma, un vero marketing delle deiezioni, se si eccettuano i personaggi Fighetto e Fichetto: il primo è uno dei protagonisti di “Turbo”, un cartoon della Dreamworks, e il secondo è (con Grattachecca) il cartone animato preferito da Bart e Lisa Simpson. Ma in questo caso interviene un altro fenomeno: la trasformazione dell’aggettivo “figo”, in origine volgare, in una parola familiare: ne avevo parlato in questo post.

In tutti questi casi, va subito notato, si tratta di parolacce che hanno meno peso specifico: sono più leggere perché sono usate in modo ironico e affettivo.

Quelle ansie da vasino

Ma qual è il motivo di tanta ossessione per la pupù? La risposta più bella l’ho ritrovata in un libro, “Grammatica della fantasia”, scritto dal più grande autore di storie per bambini, Gianni Rodari.

«Sappiamo quanta importanza abbia nella crescita del bambino la conquista del controllo delle funzioni corporali» scriveva Rodari. «Il passaggio dal pannolino al vasino genera ansia in figli e genitori. E sono minacce se non la fa, premi e trionfi se l’ha fatta. E poi attente ispezioni, discorsi fra adulti sul significato di determinati indizi, consultazioni col medico, telefonate alla zia che sa tutto... Non c’è davvero da stupirsi se nella vita del bambino, per anni, il vasino e ciò che lo riguarda acquistano un rilievo quasi drammatico. E gli adulti, per dire che una cosa non è buona, dicono che “è cacca”.

Gianni Rodari.

Tutte queste ansie l’adulto le stempera nelle barzellette. Ma questo riso al bambino è vietato. E invece è proprio lui ad averne bisogno più dell’adulto. Le storie tabù, che trovo utile raccontare ai bambini. Rappresentano un tentativo di discorrere col bambino di argomenti che lo interessano intimamente… Le sue funzioni corporali e le sue curiosità sessuali. Credo che non solo in famiglia, ma anche nelle scuole si dovrebbe poter parlare di queste cose in piena libertà.

Quanti insegnanti riconosceranno ai loro scolari la libertà di scrivere, se occorre, la parola merda? Le fiabe popolari, in proposito, sono olimpicamente aliene da ogni ipocrisia. E non esitano a far uso del gergo escrementizio. Possiamo far nostro quel riso, non indecente ma liberatorio? Penso onestamente di sì. Niente come il riso può aiutare a sdrammatizzare. C’è un periodo in cui è quasi indispensabile inventare per lui storie di cacca. Io l’ho fatto».

La favola (e la profezia) di Rodari

Ecco come inizia la storia di Rodari sulla cacca: una perla, come tutte le sue altre più celebri.

Ecco come inizia la storia di Rodari sulla cacca: una perla, come tutte le sue altre più celebri.

A Tarquinia si verificano incidenti d’ogni genere: un giorno cade un vaso da un balcone e accoppa mezzo un passante, un altro giorno si stacca la gronda dal tetto e sfonda un’automobile… Sempre nei paraggi di una certa casa… Sempre a una certa ora… Stregoneria? Malocchio?

Una maestra in pensione, dopo attente indagini, riesce a stabilire che i disastri sono in relazione diretta con il vasino di un certo Maurizio, di anni 3 e mesi 5. Alla cui influenza, però, sono da attribuire anche molti lieti eventi, vincite al lotto, ritrovamenti di tesori etruschi, eccetera. In breve: i vari accadimenti – fausti o funesti – dipendono dalla forma, quantità, consistenza e colore della cacca di Maurizio….

(Il seguito lo trovate nel suo libro, un best seller edito da Einaudi).

Ed ecco la conclusione (profetica!!!!) di Rodari: «Se un giorno scriverò questa storia, consegnerò il manoscritto al notaio, con l’ordine di pubblicarlo intorno al 2017, quando il concetto di “cattivo gusto” avrà subìto la necessaria ed inevitabile evoluzione. A quel tempo, sembrerà di cattivo gusto sfruttare il lavoro altrui e mettere in prigione gli innocenti. E i bambini, invece, saranno padroni di inventarsi storie veramente educative anche sulla cacca».

Il libro “Grammatica della fantasia” fu scritto nel 1973: sono passati 44 anni. Siamo davvero pronti a un passo del genere?

(elaborazione foto Shutterstock)

Daniela è un’italiana che vive a Madrid da 5 anni. “Parlo in spagnolo e sogno in spagnolo. Ma quando mi arrabbio è più forte di me: comincio a imprecare in italiano. E’ qualcosa di viscerale e quindi uso la mia lingua. Per quanto si sappia bene un’altra lingua, è molto difficile che si riescano a usare correttamente le sue parolacce. Come ho letto in un libro: ‘Le parole sono quelle, ma manca la musica…’”.

Il racconto di Daniela pone una questione intrigante: come usano il turpiloquio le persone bilingui? E perché anche chi padroneggia un nuovo idioma continua a imprecare nella lingua madre?

Il fenomeno non è isolato, tanto che diversi studi scientifici – che vi racconto in questo articolo – ne hanno approfondito le ragioni con alcuni esperimenti. Ed è un tema d’attualità, visto che solo nel 2015 (ultimi dati Istat) oltre 147mila italiani sono emigrati all’estero, per lo più in Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia.

Dedico questo articolo a loro, tanto più che fra le centinaia di migliaia di navigatori di questo sito, il 28% risiede all’estero: soprattutto negli Usa, in Russia, Germania, Francia, Cina, Ucraina, Regno Unito, Svizzera, Brasile, Spagna, Paesi Bassi, Canada.

Quando si va a vivere in un nuovo Paese, spesso le parolacce sono una delle prime curiosità: come ci si manda affanculo in spagnolo? (Risposta: va a la mierda). Come si dice “culona” in inglese? (Fat ass). E così via.

Queste domande, infatti, soddisfano una fantasia profonda: imparare le parole di un’altra lingua significa immergersi in una cultura diversa. Si può guardare il mondo da un altro punto di vista, e questo apre la mente a nuove prospettive, facendoci capire che il nostro sistema di valori non è l’unico possibile. Anche con le parole scurrili.

E oltre a stimolare la fantasia, conoscere il turpiloquio in un’altra lingua è utile. Anzi: è fondamentale.

Per vivere in un altro Paese, infatti, non basta saper chiedere un biglietto del treno in stazione o sapere se bisogna lasciare una mancia al bar. E’ altrettanto importante saper riconoscere gli insulti, per capire se qualcuno ci sta offendendo o prendendo in giro, come racconto nel mio libro.

Dunque, anche se nessun testo scolastico le insegna, le espressioni volgari sono parte integrante della competenza linguistica, ovvero del saper parlare e capire un altro idioma.

Sfoggiare una parolaccia durante una chiacchierata con nuovi amici stranieri fa guadagnare punti e simpatia: si dà l’impressione di padroneggiare la nuova lingua, e di essere pienamente integrati. Ma è anche un azzardo: dire una parolaccia al momento sbagliato o alla persona sbagliata, fa fare pessime figure. L’abbiamo visto, per esempio, quando ho raccontato i gesti da non fare all’estero.

E lo stesso avviene quando si usano espressioni gergali. Ne sa qualcosa Emanuela, una milanese che vive a Dallas (Usa) dal 2006. Ecco che cosa le è successo durante un party estivo.

In totale imbarazzo ho cercato di giustificarmi: “Ma non è una brutta parola, vero? L’ho sentita usare tante volte…”.

La mia amica con lo sguardo severo mi ha detto: “Cara, non direi mai quell’espressione se sono fra persone educate”.

(elaborazione foto Shutterstock)

Ma non è tutta colpa mia! L’inglese è pieno di espressioni con ass (culo): asshole (stronzo), damn ass (coglione), asswipe (stronzo), pain in the ass (cagacazzi), sweat your ass off (farsi il culo), make an ass of yourself (fare la parte del cretino), kiss my ass (baciami il culo), ass head (testa di cazzo), ecc. E orientarsi è difficile: in un’altra lingua occorre tempo per distinguere un’espressione colorita e divertente da una considerata volgare e offensiva. Per questo si finisce a volte per usare espressioni che non si direbbero mai nella propria. E c’è un ulteriore problema: la stessa parola, se si vuole usare uno stile confidenziale e informale, detta da un madrelingua e da uno straniero può acquistare significati molto diversi, anche se è pronunciata correttamente”.

Le parolacce, infatti, sono parole emotivamente cariche: e come è difficile tradurre le emozioni a parole, così è difficile tradurre tutte le sfumature di una parola volgare da una lingua all’altra (ne parlavo qui a proposito delle traduzioni, spesso inaccurate, dei film).

Dunque, padroneggiare le parolacce in un’altra lingua è davvero difficile, perché sono parole ricche di sfumature di significato, le connotazioni. E’ per questo, allora, che quando sono infuriati, gli emigrati imprecano nella loro lingua madre? Un esperimento ha dimostrato che non è tanto una questione di conoscenza linguistica: è soprattutto una questione emotiva.

Gli scienziati l’hanno accertato con un esperimento interessante: sono riusciti infatti a quantificare la carica emotiva delle parolacce nelle persone bilingui. In che modo? Misurando la loro… carica elettrica.

Le parolacce, infatti, oltre ad essere controllate dalle aree del cervello che elaborano le emozioni (vedi il mio articolo sull’anatomia del turpiloquio) hanno anche un effetto fisico: quando le si ascolta, nel giro di 1 secondo fanno aumentare la sudorazione della pelle, facendo salire per 2-6 secondi la sua conduttività elettrica, che si può misurare con alcuni elettrodi applicati alle dita della mano. Leggere o dire una parolaccia, infatti, significa rompere un tabù e questo è uno stress per il nostro corpo, oltre che per la nostra mente.

Un esperimento elettrico

Così due ricercatrici inglesi, Tina Eilola e Jelena Havelka, psicologa dell’università di Leeds (Uk) hanno deciso di sfruttare questo effetto per misurare, nei bilingui, le risposte emotive alle parolacce nella lingua madre (L1) e nella seconda lingua appresa (L2). Per fare questo studio hanno reclutato 72 volontari: 39 madre lingua inglese e 33 bilingui (greco e inglese).

A tutti hanno applicato alcuni elettrodi a due dita delle mano (v. foto): servivano a misurare la risposta galvanica (Galvanic skin response, la conduttività elettrica) della pelle mentre leggevano liste di parole (neutre, positive, negative e parolacce) in ambo le lingue. Queste parole erano stampate in diversi colori: i volontari, guardandole, dovevano dire ad alta voce il loro colore.

In una riga, per esempio, poteva essere scritta una sequenza del genere:

ciao merda miele incidente auto

Il test sfruttava l’effetto Stroop, noto da decenni in psicologia: quando svolgono un compito del genere, le persone hanno un momento di esitazione (tempo di latenza), soprattutto se il colore di una parola è diverso dal suo significato (per esempio, se la parola blu è scritta in un altro colore, per esempio in rosso).

(foto Shutterstock)

Questa esitazione avviene anche quando bisogna indicare il colore di parole forti, che fanno aumentare la conduttività della pelle.

Il risultato dell’esperimento è stato inequivocabile: sia i parlanti monolingua che i bilingui avevano le esitazioni più lunghe e i picchi più alti di corrente quando dovevano leggere parole negative o scurrili.

Nei bilingui, però, i valori elettrici erano più alti con le parolacce scritte nella lingua madre (L1) invece che in quella appresa poi (L2): segno inequivocabile che la seconda lingua è emotivamente meno carica.

Perché avviene questo? Secondo una ricerca di Jean-Marc Dewaele, linguista dell’Università di Londra, molto dipende dall’età e dal contesto in cui si impara una lingua: se la si apprende da bambini (entro i 12 anni di età), si assorbono anche i colori emotivi associati alle espressioni.

Tanto più se si impara una lingua nei contesti naturali, attraverso le interazioni con altre persone: i significati di una parola non sono trasmessi solo da dizionari e regole grammaticali, ma soprattutto dai toni di voce e dalle espressioni facciali di chi le pronuncia. Uno psicologo statunitense, Albert Mehrabian, ha scoperto infatti che solo il 7% della comunicazione è espressa dalle parole; la maggior parte dei contenuti passano soprattutto attraverso i movimenti del corpo e la mimica facciale (55%) e da volume, tono, ritmo e di voce (38%). La comunicazione non-verbale trasmette più informazioni di quella verbale.

Ecco perché, in caso di tempesta emotiva, chi diventa bilingue in età adulta impreca nella propria lingua d’origine.

Ma questa differenza emotiva non è solo uno svantaggio: chi vive all’estero spesso racconta che nella nuova lingua – inglese, spagnolo o francese che sia – riesce a parlare meglio di argomenti spinosi o a prendere decisioni difficili. Una lingua meno “calda”, quindi, aiuta a guardare le cose con più distacco e lucidità.

Insomma, come diceva re Carlo V D’Asburgo e di Spagna (1500-1558) “parlo in spagnolo a Dio, in italiano alle donne, in francese agli uomini, e in tedesco al mio cavallo.”

Avviene così anche per voi, se vivete fuori dall’Italia? E i vostri figli come dicono le parolacce? Nella lingua del Paese in cui vivete, o in italiano? E se avete un marito/moglie straniero, vostro figlio in quale lingua impreca?

Raccontate le vostre esperienze nei commenti a questo post. E’ un campo tutto da indagare.

Tra l’altro, proprio in questi giorni la Stampa ha parlato del successo di Gabriele Benni, un bolognese trapiantato in Cile. Ha un grande successo come comico perché usa con nonchalance un sacco di parolacce che – se fossero dette da un cileno – farebbero scandalo; lui invece, da straniero, le dice con innocente e incosciente leggerezza, anche se conosce benissimo il loro significato: e questo genera un effetto ridicolo irresistibile….

La pizzeria “Col cacchio” aperta da italiani in Sud Africa.

“Caspita, mi hai rotto i cosiddetti!! Ma vaffancuore!!”. Diciamo la verità: gli eufemismi – le versioni addolcite delle parolacce – sono ridicoli. Come le foglie di fico nei dipinti di nudo, tentano di nascondere le “vergogne”, ma così le fanno risaltare ancor di più. E, nel loro essere così artificiosi e innaturali risultano un po’ patetici. Con l’aggravante che spesso gli eufemismi sono usati dagli ipocriti per mascherare le loro cattive azioni o intenzioni.

Eppure, a ben guardare, questi surrogati verbali sono un’invenzione straordinaria: nella nostra lingua sono circa 200 e si possono usare in 6 modi diversi, non solo per censurare o mistificare la verità ma anche per varie forme di delicatezza. Studiarli, anzi, è affascinante perché sono come un trattato di sociologia: svelano le nostre fobie più nascoste.

In questo articolo solleveremo queste foglie di fico linguistiche per vedere che cosa nascondono. Racconteremo la lunga, insospettabile storia degli eufemismi; sveleremo come si costruiscono, quanti sono nel dizionario e quali concetti cercano di camuffare. E ascolteremo i divertenti eufemismi consigliati da Elio e le storie tese.

Infine, potrete leggere la lista dei 79 eufemismi più spassosi della nostra lingua, con un gioco: dovrete indovinare quale parolaccia sostituiscono. Insomma, un test per mettere alla prova la vostra cultura: sapete il significato originario di alcune espressioni come cacchio? E perché ci sono così tanti vegetali (cavolo, capperi, corbezzoli…) in questo elenco?

La storia

L’osteria “Maremma maiala“: non è in Toscana ma in provincia di Cremona.

Partiamo dalla loro storia: quando sono stati inventati gli eufemismi, e perché? Sono nati ben prima del galateo e delle buone maniere. Gli eufemismi (dal greco “parlar bene”) infatti erano già presenti nelle società primitive, che credevano nel potere magico delle parole. Nelle civiltà più antiche i nomi non erano soltanto simboli, ma erano “l’anima” delle cose: chi conosceva il nome d’un essere l’aveva in suo potere. Per questo, i nomi delle divinità e quelli dei defunti erano tabù: non si potevano pronunciare, perché dicendoli si sarebbero evocati quegli spiriti. Così furono inventati termini allusivi ma neutri, da usare nelle conversazioni al posto di quelli “pericolosi”. Dunque, gli eufemismi sono nati in campo religioso.

Con l’umanesimo e il cristianesimo, a questi nomi se ne sono aggiunti altri: quelli del sesso e delle parti del corpo, per motivi di pudore e di etica. Infine, nell’ultimo secolo, sull’onda del “politicamente corretto”, ne sono nati altri per difendere alcune categorie sociali svantaggiate (come “non udente” al posto di “sordo”) ma anche per propaganda politica o economica: come l’espressione “adeguamento tariffario” invece di “aumento”, “riduzione di organico” invece di “licenziamento”.

I modi di usarli

Questa lunga e ricca stratificazione ha aumentato gli ambiti d’uso degli eufemismi. Si usano in 6 modi:

- con i bambini: sono parole depotenziate, disinfettate. Sono come armi giocattolo, pistole col tappino rosso: “Accipicchia, sei proprio un monello!”.

- per scrupoli religiosi: si utilizzano per non peccare, sono come preservativi linguistici per non contaminarsi con contenuti tabù. Sono una forma di autocensura: “Cribbio, mi avete stufato!”.

-

![shutterstock_18364909]()

Gli eufemismi sono come pistole giocattolo (foto Shutterstock).

per scrupoli sociali: si usano davanti ad estranei, o superiori, o anziani. Insomma, quando non si vuole rischiare di urtare la sensibilità di qualcuno. Si usano per decenza, convenienza, cortesia, tatto: sono una frenata in extremis, uno slalom morale, un modo di indorare la pillola, un lifting delle parole. “Penso che Franca faccia la escort” (invece di “puttana”). Gli eufemismi sono messaggi in codice, strizzate d’occhio: “io ti dico mezza verità, ma sappiamo entrambi che è una foglia di fico che nasconde ben altro”.

- per blocchi psicologici: gli eufemismi sono usati per timidezza o inibizioni morali. li usano le persone represse, sono l’espressione del “vorrei ma non posso”: “Ma vaffancuore!”.

- per educazione, autocontrollo: gli eufemismi sono come non mangiare con la bocca aperta o non ruttare. Svolgono una funzione importante: esprimono rabbia, ma lo fanno in una maniera socialmente accettabile, mostrando che chi li dice sa controllare i propri impulsi. Sono un compromesso fra espressione e censurta, un messaggio in codice fra gentiluomini (o donne). Insomma, gli eufemismi sono come la valvola di una pentola a pressione, fanno sfiatare il vapore in eccesso: “Fiiiischia che roba!”. L’opposto è dell’eufemismo è infatti il disfemismo, ovvero dire le cose nude e crude: per esempio “i miei vecchi” al posto di “i miei genitori”

- per ipocrisia e mistificazione: sono un forma di contrabbando, tentano di far passare di sottecchi qualcosa di inaccettabile. Invece di ammettere di aver rubato truccando i bilanci, si dice “Ci sono delle irregolarità contabili”.

Quei geniacci di “Elio e le storie tese” hanno fatto un intervento molto divertente proponendo dei nuovi eufemismi (parole di senso compiuto) che sembrano bestemmie, “da utilizzare nelle barzellette estreme per non urtare la sensibilità dell’elettore cattolico”: le potete ascoltare cliccando il video qui sotto.

Quanti sono e cosa nascondono

Quanti sono gli eufemismi in italiano? Il modo più scientifico di calcolarli è estrapolare le parole contrassegnate come “eufemismo” (alla voce “limite d’uso”) nel dizionario. Io ho usato lo Zingarelli su Cd-Rom. Nel mio libro ne ho censiti 172; nel 2011 erano saliti a 185, nel 2012 la linguista tedesca Ursula Reutner – direttrice del Centro linguistico all’Università di Passau, in Germania – ne ha trovati 240. Nell’ultimo, lo Zingarelli 2017 (pubblicato quest’anno) gli eufemismi sono 183: da “abile” (nella locuzione “diversamente abile“) a “zio” .

Perché queste variazioni? Innanzitutto perché la lingua è viva e sempre in evoluzione, e i dizionari lo registrano: la loro crescita altalenante può essere l’effetto del “politicamente corretto”, che ha aumentato la nostra sensibilità (e quindi le forme di censura) su molte parole.

Commedia erotica di Alfredo Rizzo (1976).

Ma, come ha notato la professoressa Reutner, non è facile censire gli eufemismi: “ad esempio, lo Zingarelli non marca come eufemistiche diverse espressioni che lo sono (come audioleso e fuoco amico). Nei dizionari la stessa espressione può essere marcata come eufemistica in un punto e non in un altro”. Anche perché molti eufemismi diventano tali in espressioni composte: “casa” e “chiusa” non sono termini eufemistici presi singolarmente; ma l’espressione che li unisce, “casa chiusa“, è un eufemismo di bordello. Per questo, i censimenti di queste parole sono approssimativi.

E di cosa parlano gli eufemismi? Degli aspetti più delicati della nostra vita, come si può vedere da questa interessante statistica stilata dalla professoressa Reutner:

- il 23,3% delle espressioni eufemistiche riguardano la vita e gli atti sessuali (escort/puttana, rapporti intimi/ trombare);

- il 20,4% riguardano la morte (passare a miglior vita/crepare, mancare/schiattare);

- un altro 19,2% le parti del corpo (fondoschiena/culo, scatole/coglioni);

- l’11,3% riguarda Dio e diavolo (vivaddio/bestemmia);

- il 7,5% i bisogni fisiologici (andare di corpo/cagare);

- il 5,4% soldi e lavori (ritocco tariffario/aumento, lavoretto/lavoro umile);

- 5,4% qualità fisiche e mentali, comportamenti (robusto/grasso, maturo/vecchio);

- 5%, malattia (male incurabile/cancro, non udente/sordo);

- 2,5% biologia femminile (stato interessante, avere le cose).

Borsa di “Mani in pasta“, associazione culinaria.

Come nascono gli eufemismi? La nostra lingua usa 4 stratagemmi: l’omissione (non dire il termine scottante), la modificazione, la sostituzione con altri termini o l’abbreviazione.

Nella maggior parte dei casi (il 78%) gli eufemismi nascono per sostituzione: si mette una parola accettabile al posto di una inaccettabile (andare a letto con qualcuno invece di scopare con qualcuno). Solo nell’1% dei casi sono abbreviazioni (poffare sta per “può fare Dio”). Per chi vuole approfondire questi 3 stratagemmi – che hanno molte e ingegnose varianti – rimando al mio libro, dove ne ho parlato più diffusamente.

In questo articolo, invece, mi concentro sulle deformazioni: ovvero gli eufemismi che nascono per alterazione fonetica (“sostituti parafonici”), salvando la prima sillaba e mutando le successive, oppure cambiando o sopprimendo l’iniziale. Gli eufemismi di questo tipo sono il 21%: ho scelto di approfondirli non solo perché sono i più usati nella lingua parlata al posto delle parolacce, ma anche perché sono i più divertenti.

La lista degli eufemismi

Un libro ammiccante ma “educato”.

Come leggerete nella lista qui sotto, molti degli eufemismi sono parole che rimandano a ortaggi e frutta: cavolo, capperi, cacchio, corbezzoli, sorbole. Ma perché? Secondo la Suda, un’antica enciclopedia greca, nell’antichità “molti, per dare forza ai propri giuramenti”, giurano sugli ortaggi: non tanto per evitare di nominare invano i nomi delle divinità, quanto per sdrammatizzare.

Come ricorda Paolo Martino, docente di linguistica alla Lumsa di Roma, in un divertente saggio sull’esclamazione “capperi!”, Radamanto, il giudice dell’Averno, ordinò che si giurasse non sugli dèi, ma su piante e animali domestici. Tanto che nell’antichità si giurava “per il cane” (da cui l’esclamazione “porco cane”, di cui ho parlato in questo articolo), “per l’oca” (da cui il “porca l’oca” usato ancora oggi), ma anche “per il cavolo”, “per il cappero”. Dunque, questi sostituti sono stati scelti non solo per assonanza con “cazzo” ma anche perché avevano già una lunga storia linguistica. D’altronde, avevo già parlato in un altro articolo dell’importanza simbolica dei vegetali come sostituti sessuali, sia nelle immagini che nel linguaggio.

Dunque, ecco la lista dei più frequenti eufemismi parafonici: sono 79, e non tutti li trovate sullo Zingarelli, perché a volte i dizionari non riescono a registrare tutti i termini colloquiali. Qui sotto potete mettere alla prova la vostra cultura: sapete davvero che cosa si nasconde dietro queste “foglie di fico”? Basta fare caso alle lettere iniziali… Se non riuscite a indovinarli, niente paura: cliccate sulla striscia blu col segno “+” per espandere il box e scoprire che cosa c’è sotto, avrete qualche sorpresa, cazzarola! Per i casi più curiosi (segnalati dagli asterischi *) ho inserito anche una breve spiegazione sull’origine del termine.

A

accidempoli, acciderba, accipicchia*, acc

alimortè

ammappelo/ammappalo, ammappete, ammazza

azzolina, azzo

B

boia d’un diavolo, bòia d’un dìèvel

C

cacchio*, canchero, capperi/o, caspita, caspiterina, cavolo, cazzarola, cazzica, corno

caramba, carramba

che pizza

corbelli*, corbezzoli**, cordoni, cosiddetti

cribbio, Cristoforo Colombo, cristallo

D

della malora

diacine, diamine*,

dio cantante, dio caro, dio campanaro

dioniso, Diogene, Diomede

F

fischia

I

incavolarsi, incacchiarsi

K

kaiser

M

madosca, malora

Maremma*, Maremma maiala

mizzega, mizzica, mizzeca

O

osteria, ostrega, ostrica

P

paravento

parbleu

per dinci, per dindirindina, per Diana

porco zio, porco diesel, porco Diaz*, porco dinci, porco diavolo, porco due

porca paletta, porca puzzola, porca putrella

porca madosca, porca malora

porca trota, porca trottola

S

sorbole*

U

urca

V

vaffa, vaffancuore, vaffanbagno

và a farti frate

Z

zio cane, zio cantante, zio canterino, zio canarino

Dedico questo post all’amico Davide Viganò, che pochi giorni fa mi ha detto: “Vito! Ma perché non fai un post sugli eufemismi?!?”, ricordandomi il loro fascino.