I bambini imparano le parolacce per imitazione. Ma spesso non ne conoscono il reale significato (Shutterstock).

Come comportarsi quando un bambino dice una parolaccia? Meglio sgridarlo, punirlo o far finta di niente? Si possono prevenire le volgarità nei più piccoli, e come?

Inutile negarlo: fra genitori e insegnanti, il turpiloquio scatena notevoli ansie. Soprattutto quando è usato come forma di violenza, per esempio nei casi di bullismo, o quando riguarda il sesso: come spiegare perché non si può dire frocio, sega o troia? Dire troppe parolacce disturberà lo sviluppo emotivo dei bambini, rendendoli violenti, insensibili o perversi? Sentire un linguaggio sboccato è un trauma per la loro delicata sensibilità?

Qui risponderò a tutte queste domande. Lo faccio ora perché proprio in questi giorni è uscito, su Focus Junior, il primo articolo in cui spiego, direttamente ai bambini, che cosa sono le parolacce, perché dirle (e non dirle) e quali sono i loro effetti.

Da questo sito, invece, mi rivolgo agli educatori, per indicare una strategia efficace e con basi scientifiche per affrontare le parolacce nei piccoli, sfatando alcuni miti infondati. Primo fra tutti, che le parolacce facciano sempre male ai bambini.

Quest’ultima affermazione è sbagliata, e basta riflettere un istante per accorgersene: si basa infatti su una generalizzazione, ovvero che le parolacce siano tutte uguali. Niente di più sbagliato: è come dire che lo sport è rischioso, ma nel concetto di “sport” rientrano non solo la boxe o il base jumping (salto nel vuoto da palazzi, ponti o da pareti rocciose con il paracadute), ma anche le bocce, il ping pong o il golf, che non hanno lo stesso livello di rischio dei precedenti.

Anche le parolacce sono una categoria generica, nella quale rientrano le espressioni più diverse: insulti (imbecille!), oscenità (sega), maledizioni (vaffanculo), imprecazioni (porca troia), scatologia (merda)… Sono locuzioni con contenuti ed effetti molto diversi, e non tutti dannosi. Senza contare che, come tutte le altre parole, anche le parolacce possono essere pronunciate con diverse intenzioni comunicative: per sfogarsi, per scherzare, per ferire…

Parolacce diverse, effetti diversi

Vediamo allora che cosa dicono le ricerche in merito agli effetti dei diversi tipi di scurrilità (per chi vuole approfondire e consultare direttamente le fonti, rimando all’ampia trattazione sul mio libro).

- insulti e maledizioni: i maltrattamenti verbali hanno sempre effetti negativi sui bambini. I minori che vengono insultati (da adulti o da coetanei) provano rabbia, imbarazzo, depressione, emarginazione. E possono diventare verbalmente violenti a loro volta. E’ il caso del bullismo, una forma di violenza verbale.

-

![]()

I bambini sono spesso crudeli: infieriscono su chi è debole e diverso (Shutterstock).

scatologia: parlare di cacca e affini non fa danni. Anzi: secondo molti educatori (compreso Gianni Rodari, come raccontavo qui) può essere persino benefico, perché aiuta i bambini a sdrammatizzare e sfogare le ansie sul controllo delle funzioni corporee (lo spettro di “farsela addosso”).

- imprecazioni: non c’è alcuna prova che ascoltare un adulto che impreca generi traumi in un bambino. L’unico rischio (certo) è che anche lui, nei momenti di rabbia, imiti il linguaggio degli adulti.

- oscenità: molti genitori credono che i loro discorsi sul sesso determineranno le abitudini sessuali dei figli, perciò pensano che possa turbarli sapere troppi dettagli (omosessualità, sesso orale, masturbazione), e sono preoccupati di come i termini sessuali detti dai figli saranno giudicati fuori dalla famiglia. Perciò, per evitare ogni rischio, eliminando i problemi alla radice, i termini sessuali vengono censurati, punto e stop. In realtà questo è un modo miope di relazionarsi: innanzitutto perché – lo sappiamo dai tempi di Freud – anche i bambini piccoli hanno impulsi sessuali, anche se non ne sono consapevoli. Alcuni studiosi affermano, anzi, che è più dannosa la censura, perché “produce effetti nocivi sull’immaginazione e sulla maturazione psicologica”, afferma Marjorie Heins, giurista, autrice del saggio “Not in front of children”. In sostanza, scrive Heins, nessuno ha mai dimostrato che l’esposizione a espressioni oscene abbia conseguenze traumatiche sui minori. A patto, però, che siano spiegate dagli adulti, come racconterò più avanti.

Intenzioni e inflazione

Campagna antibullismo del Comune di Montevarchi.

In generale, comunque, le parolacce in sè non fanno né bene né male: dipende da come vengono usate, ovvero dall’intenzione comunicativa (e anche dal contesto, come vedremo). Perciò bisogna distinguere:

– se le volgarità sono dette per offendere e svilire un bambino, avranno effetti negativi;

– se sono dette per sfogarsi non avranno effetti negativi (a parte l’imitazione: il bambino comincerà a usarle per sfogarsi, come facciamo noi);

– se sono usate per un riso liberatorio (come nell’umorismo escrementizio) possono avere effetti positivi;

– se sono dette per parlare di sesso, dipende: all’interno di una corretta educazione sessuale, sono ininfluenti; diversamente, rischiano di dare una prospettiva parziale o distorta dell’erotismo.

E, in generale, comunque, l’abuso di parolacce fa correre ai bambini lo stesso rischio che abbiamo noi adulti: l’inflazione.

Quando una parola, anche forte, viene ripetuta continuamente, in ogni circostanza, perde il suo potere espressivo perché ne diventiamo assuefatti (e un po’ sta accadendo a molte parolacce, come raccontavo qui).

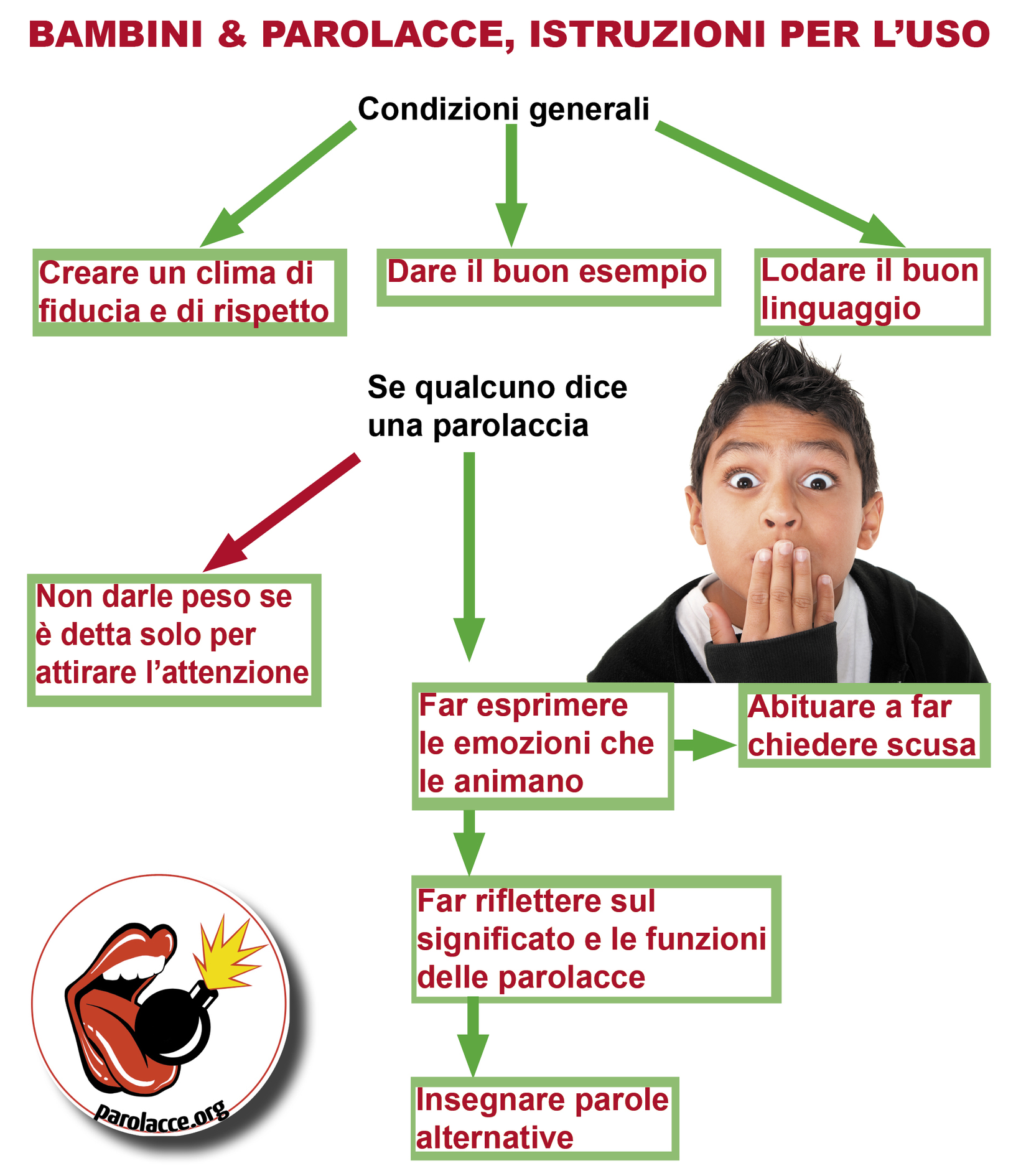

Queste regole sono diventate la tesi di laurea (titolo: “Io lo dico alla maestra!”) appena discussa da una docente svizzera, Sabrina Chiesa, studente dell’Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni a Coira. Le racconto qui, con alcune integrazioni.

1) CREARE UN CLIMA DI FIDUCIA E DI RISPETTO (in classe o in famiglia): è la condizione principale per rapportarsi ai bambini in modo costruttivo. I bambini devono sapere che possono parlare di tutto con serenità

2) DARE IL BUON ESEMPIO: un adulto che predica bene (“Non dite parolacce, siate rispettosi!”) e alla prima occasione, per esempio quando guida, si mette a imprecare come un camallo, perde credibilità perché non è coerente. Il buon esempio viene sempre dall’alto.

3) LODARE IL BUON LINGUAGGIO: questa strategia dà molti più frutti rispetto alle punizioni verso chi usa un’espressione volgare.

4) NON DARE TROPPO PESO A UNA PAROLACCIA, se è detta con lo scopo di attirare l’attenzione. Se il bambino si accorge che dicendo parolacce riceve attenzioni (fossero anche rimproveri) tenderà a usarle spesso come strumento di richiamo.

La strategia per affrontare le parolacce: clic per ingrandire (foto Shutterstock).

5) RIFLETTERE INSIEME SUL SIGNIFICATO E LE FUNZIONI DELLE PAROLACCE: quando un bambino dice una parolaccia (e lo fa sempre “per sentito dire”), invece di punirlo è importante prima di tutto verificare se ne conosce davvero il significato. E distinguere: un insulto (stronzo) è diverso da un’imprecazione (cazzo!). Con un insulto si può ferire un’altra persona, quindi non va mai detto; mentre un’imprecazione non è rivolta a nessuno perché è uno sfogo.

Su alcune espressioni, per esempio quelle escrementizie, si può anche precisare quando si può dire ( in famiglia o fra amici, ma mai a scuola). Che lo vogliate o no, la conoscenza delle parolacce fa parte della competenza linguistica, ovvero dell’abilità a capire e parlare una lingua in modo corretto. E’ importante saper dire “Posso andare in bagno” ma anche capire cosa intende qualcuno quando ti dice che “Sei un cesso”. Certo, questa strategia diventa più impegnativa quando si tratta di espressioni oscene: spiegarne il significato in modo neutro e pacato comporta spendere più tempo rispetto a proibirle e basta. E presuppone, soprattutto, che l’adulto stesso sia sereno di fronte ad alcuni temi, il che non è scontato.

6) ESPRIMERE LE EMOZIONI: se un bambino dice una volgarità, è importante far emergere per quale motivo l’ha detta. Questo può aiutarlo a esprimere le sue emozioni facendogli prendere coscienza dei sentimenti in gioco. Per vincere il bullismo, ad esempio, più che punire o proibire gli insulti, è molto più efficace far parlare chi ne è vittima: questo porta i “carnefici” a rendersi conto che le loro offese possono far male nel profondo a un’altra persona. Il bullismo si può battere solo con l’empatia, come mostra la storia di Ivan, 12enne preso in giro dai coetanei perché non ama il calcio e ha la voce acuta. Come racconta la sua insegnante a “Repubblica”, “quando ha finito di leggere il tema in cui raccontava i suoi anni di bambino umiliato e respinto, i suoi compagni gli hanno fatto un applauso”.

7) ABITUARE A CHIEDERE SCUSA: se un bambino ha detto un insulto con l’intenzione di offendere, bisogna abituarlo a chiedere scusa, come farebbe se desse un pugno a un compagno.

8) INSEGNARE PAROLE ALTERNATIVE: le funzioni delle parolacce (esprimere rabbia, disappunto, disgusto, gioco, sorpresa….) sono importanti e non si possono eliminare. Perché privarli delle valvole di sfogo, che peraltro noi usiamo? Dunque, è utile insegnare ai bambini delle parole depotenziate (ovvero gli eufemismi, di cui ho parlato qui) per esprimere le loro emozioni: porca paletta (invece di porca puttana), salame (e non coglione), caspita (al posto di cazzo) possono aiutare i bambini a sfogarsi senza far male ad altri o infrangere le regole sociali.

Insomma, come dice la Heins, la vita è come una piscina: può essere pericolosa per i bambini. “Per proteggerli, si possono mettere sbarre e allarmi. Ma la cosa più efficace è insegnar loro a nuotare”.

Ho parlato di questo argomento su Radio Cusano Campus.

Ho parlato di questo argomento su Radio Cusano Campus.

Potete ascoltare l’audio cliccando il player qui sotto: