Andrea Camilleri (6 settembre 1925 – 17 luglio 2019).

“Trenta picciotti di un paese vicino a Napoli avevano violentato una picciotta etiope, il paese li difendeva, la negra non solo era negra ma magari buttana”. Questo brano contiene solo 26 parole. Ma sono certo che tutti sapete chi le ha scritte: Andrea Camilleri ne “Il ladro di merendine”. L’autore dei gialli di Montalbano, infatti, si riconosce a prima vista grazie a due tratti inconfondibili: il dialetto siciliano e le parolacce, anzi: le “parolazze”. Ci avete fatto caso? Forse non molto, perché in Camilleri il turpiloquio è così integrato nello stile letterario da non destare sorpresa né scandalo.

Ma quanto sono frequenti le parolacce nei romanzi dello scrittore siciliano? Sono un orpello marginale o svolgono un ruolo importante? Da assiduo lettore di Camilleri, da siciliano e da studioso di turpiloquio, non potevo sottrarmi alla domanda. Così ho deciso di studiarle per celebrare il suo anniversario: oggi avrebbe compiuto 95 anni.

I protagonisti della serie tv su Montalbano.

Data la sua smisurata produzione letteraria, ho scelto di limitare lo studio ai soli romanzi del ciclo di Montalbano, escludendo i racconti brevi (“La paura di Montalbano”, “Un mese di Montalbano”, “Gli arancini di Montalbano”, “La prima indagine di Montalbano”): rimaneva comunque una quantità notevole di romanzi: 28, tutti editi da Sellerio, compreso “Riccardino”, uscito postumo quest’estate.

Così, “con santa pacienza” e “santiando” (imprecando) come avrebbe fatto il commissario alla vista di una pila di scartoffie da firmare sulla scrivania, mi sono messo all’opera. Glielo dovevo, dato che mi ha fatto trascorrere molte giornate di svago leggendo i suoi libri.

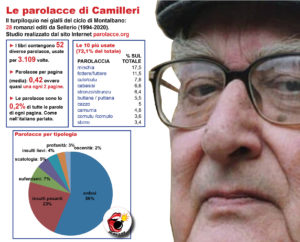

Prima di armarvi anche voi di pazienza per leggere i risultati (l’analisi è stata “longa e camurriusa”, cioè lunga e maledettamente complicata) vi anticipo un dato: nei suoi gialli, Camilleri ha usato 52 parolacce diverse, sia in siciliano che in italiano (e può darsi che me ne siano sfuggite altre), per 3.109 volte. Le espressioni volgari appaiono in media quasi una volta ogni 2 pagine. Dunque, il turpiloquio non svolge un ruolo marginale. Anzi, aiuta molto a capire la sua arte. Vedremo come e perché. Ma prima devo raccontarvi come ho ottenuto questi risultati.

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

I risultati: una ogni 2 pagine (ma in calo nel tempo)

Il censimento, come anticipato, ha dato questo risultato: nei 28 romanzi del ciclo di Montalbano sono presenti 52 parolacce, scritte per 3.109 volte. Su un totale di 7.367 pagine, è una media di 0,42 parolacce a pagina: quasi una ogni 2 pagine. Dato che, facendo una media approssimativa, ogni pagina contiene 200 parole, le volgarità sono lo 0,2% delle parole. La stessa frequenza che avevo riscontrato nella mia ricerca sul turpiloquio nell’italiano parlato. Non è un caso, e vedremo più avanti il perché.

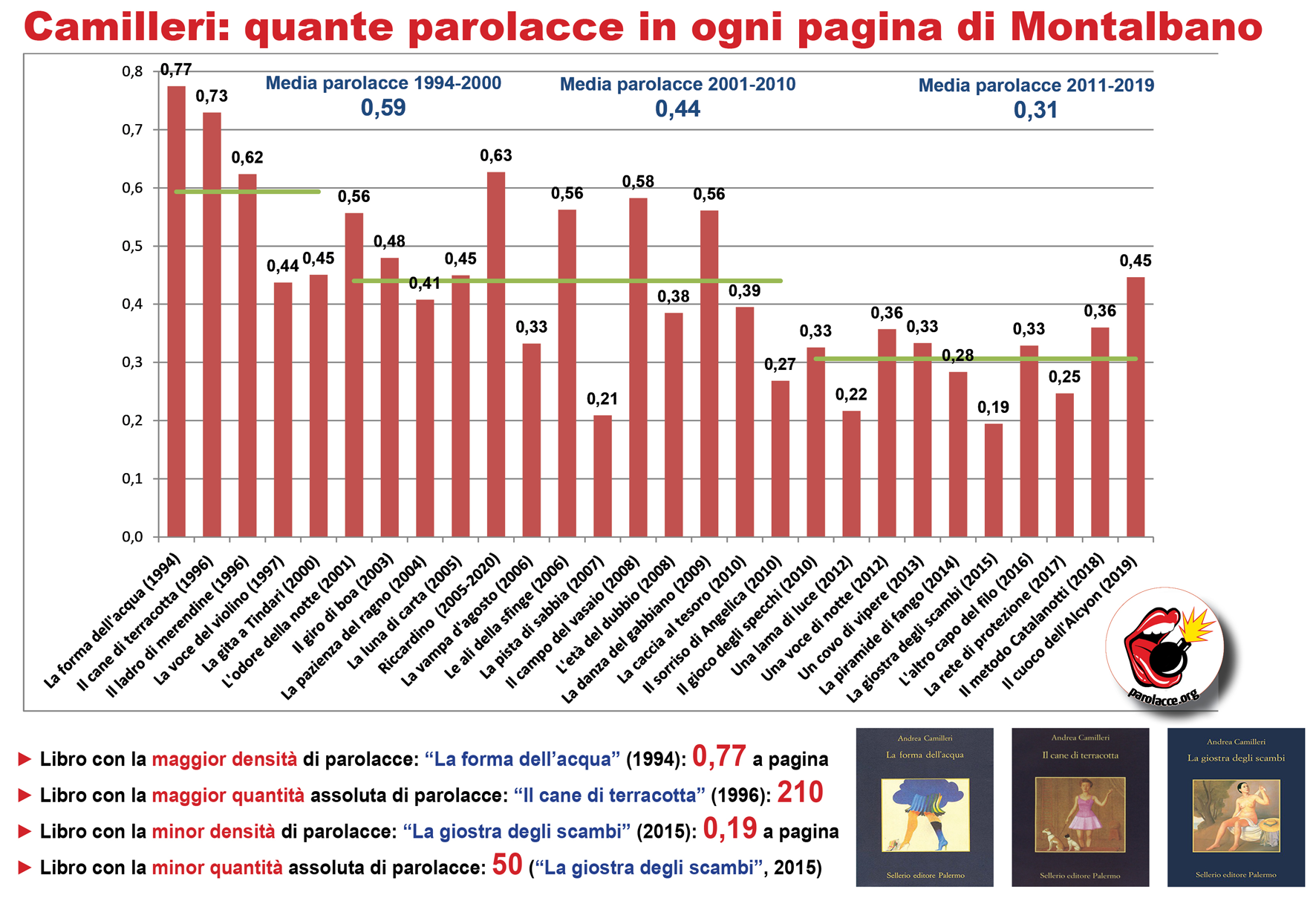

Nel frattempo, però, bisogna segnalare un altro dato: nel corso della sua lunga produzione letteraria durata 25 anni (per la serie di Montalbano) la quantità di volgarità si è progressivamente dimezzata: è passata dal picco delle opere iniziali, che avevano una media di 0,59 parolacce per pagina negli anni ‘90, a 0,44 nel primo decennio degli anni 2000, per concludere con una media di 0,31 negli ultimi 10 anni. Tant’è vero che il libro con la maggior densità di parolacce è “La forma dell’acqua” (1994), con 0,77 parolacce a pagina, mentre quello con la minor densità di parolacce è “La giostra degli scambi” (2015), con 0,19 volgarità a pagina.

Come spiegare questo calo?

A volte, nella carriera di un autore, il turpiloquio è usato per fare clamore, attirare l’attenzione suscitando scandalo. Poi, una volta che si è affermato, questa esigenza viene meno, anche per rivolgersi a un pubblico più ampio e non incorrere in censure. E’ anche il caso del nostro autore? Improbabile, visto che parolacce anche forti appaiono in tutta la sua produzione: e ne basta anche una sola per fare clamore. Tra l’altro, le espressioni veramente pesanti (pompino, fica, sticchio, chiavare) appaiono pochissime volte: in generale, infatti, gli insulti pesanti sono una minoranza, solo uno su 4. Camilleri sapeva spendere il turpiloquio con equilibrio, solo quando era necessario alla narrazione. Non usava le scurrilità un tanto al chilo, insomma.

Forse, allora, potrebbe aver giocato un fatto anagrafico: quando iniziò a scrivere il primo romanzo della serie, Camilleri aveva già 69 anni; negli ultimi 10 anni della sua produzione aveva superato gli 85 anni d’età, e forse era meno incline alle passioni a tinte forti espresse dal turpiloquio. Può darsi, ma solo in parte. Basta leggere questo passo:

“Va bene Maria, facciamo in questo modo e poi però prometti che te ne vai. Io ti faccio un regalo, anzi il mio cazzo ti fa un ultimo regalo”.

Ad un certo punto un sorriso ebete gli si disegnò sul volto. Pensavo che la medicina avesse fatto effetto, invece nulla. Solo quel sorriso cretino che continuava ad aleggiare sulle sue labbra. Ci crede che è stato quel sorriso, commissario, a farmi liberare da lui? Ho capito mentre lo guardavo che io lo odiavo, che lo detestavo, che io sì che sarei stata capace di ucciderlo, e allora d’impulso, senza pensarci, presi il tagliacarte che aveva sul comodino e glielo infilai nel cuore. Carmelo non si mosse, non cercò di fermarmi, continuò a sorridere e io a spingere il pugnale. Poi mi sentii libera. Finalmente libera. Lo lasciai sul letto.

Montalbano e le donne: una passione costante.

Questo brano è tratto da “Il metodo Catalanotti”, pubblicato nel 2018, l’anno prima di morire. Quando aveva 93 anni. Per chi non conosce la lucidità di Camilleri, potrebbe sorprendere che un uomo di quell’età sia stato capace di immaginare, e in modo così vivido, una situazione del genere: sesso e sangue. Ma non è l’unica, dato che c’è un’altra passione costante e altrettanto carnale dei suoi racconti: quella per la cucina. Le descrizioni delle scorpacciate luculliane del commissario fra arancini, frittura di pesce, pasta al nivuro di siccia (al nero di seppia) sono memorabili. Un aggettivo quanto mai pertinente, dato che, come Camilleri ha rivelato in un’intervista, parlare di cibo è “come fare penitenza, aspra e dolorosa per chi, come me, a lungo ha gustato i piaceri della buona tavola e ora non può più per l’età e per ferreo diktat medico. Ho preferito continuare a patire nel ricordo di certi sapori, nella memoria di certi odori”.

Camilleri era non solo un attento osservatore delle persone, ma anche delle sensazioni fisiche. E con grande capacità di memoria, evocativa e rievocativa. Dunque, se nel corso della sua lunga produzione ha dimezzato la quantità di termini scurrili, credo l’abbia fatto per una consapevole scelta artistica: li ha considerati meno adatte alle storie che voleva raccontare. E in particolare al protagonista che ha voluto rappresentare: col passare degli anni, infatti, il commissario Montalbano appare sempre più rassegnato alle ingiustizie sociali, agli abusi di potere, alle inteferenze della politica nelle sue indagini. E questa rassegnazione ha spento gradualmente la sua tenacia e la sua rabbia, rendendolo più sfiduciato che “‘ncazzato” e “nirbuso“. E quindi meno incline a sfogarsi con le parolacce.

La top ten delle volgarità

E ora vediamo quali sono le 10 espressioni più frequenti, che da sole rappresentano quasi 3 espressioni su 4 (il 72,1%):

| PAROLACCIA | % SUL TOTALE |

| 1) minchia | 17,5 |

| 2) fottere/futtere | 11,5 |

| 3) culo/culu | 7,8 |

| 4) cabasisi | 6,6 |

| 5) stronzo/strunzu | 6,4 |

| 6) buttana / puttana | 5,5 |

| 7) cazzo | 5,0 |

| 8) camurria | 4,8 |

| 9) cornutu /cornuto | 3,6 |

| 10) sbirro | 3,4 |

| TOTALE | 72,1% |

Questa “top 10” rivela già molte cose. Innanzitutto, un doppio realismo: molti dei termini più usati, infatti, coincidono con i 10 maggiormente pronunciati dagli italiani (minchia, cazzo, culo, stronzo sono anche nella “top 10” delle parolacce più pronunciate dagli italiani). E le espressioni siciliane come minchia (quasi una parolaccia su 5: un’amata minchia, scassare la minchia, non capire una minchia, minchia di ragionamento…), fottere (usato più nel senso di “fregare” che in senso osceno, o anche come “rovinare” nell’espressione rafforzata “catafottere”), camurria (seccatura, da “gonorrea”), cornuto sono effettivamente le più usate dai siciliani: per una serie di romanzi ambientati in Trinacria, non poteva essere altrimenti. A questo scenario abbastanza prevedibile, però, si aggiungono due espressioni inaspettate: “cabasisi” e “sbirro”.

Una pianta di zigolo, con in vista i tubercoli.

Il primo, “cabasisi”, è in realtà un eufemismo (di cui mi sono occupato in questo articolo): è cioè un termine non volgare che allude ai testicoli. Il nome deriva dalle parole arabe habb, bacca, e haziz, dolce: i dolcichini, cioè i tubercoli del cipero (o zigolo) dolce (Cyperus esculentus) la cui forma ricorda per l’appunto le gonadi maschili. E’ una parola dotta, che in realtà non è popolare fra i siciliani: probabilmente Camilleri l’ha preferita al termine dialettale “cugghiuna” (coglioni) che è un’espressione molto pesante. Camilleri l’ha usata in tutto e per tutto come sostituto di “palle” nelle espressioni “levarsi dai cabasisi”, “rompere/scassare i cabasisi”, “firriamento (giramento) di cabasisi”, “stare supra ai cabasisi” (stare sulle palle). Tant’è vero che le espressioni corrispondenti in italiano sono una minoranza: “palle” è presente solo 11 volte (0,4%), e “coglione” 43 volte (1,4%) ma il termine è usato anche come insulto (“coglione” e “rincoglionito”). Oggi, però, proprio grazie al successo di Camilleri (oltre 100 libri e 25 milioni di copie vendute solo in Italia) “cabasisi” è diventato popolare non solo in Sicilia ma in tutta Italia.

Montalbano e Fazio, sbirri con “teste fine”.

Ancor più particolare l’uso intensivo della parola “sbirro”. Il motivo? Non solo perché i romanzi di Camilleri sono polizieschi, che hanno per protagonista un commissario, Salvo Montalbano. La parola è uno spregiativo: deriva da birrus (rosso, colore delle divise medievali) indica i servi violenti e ciechi del potere. Ma, in Sicilia, l’appellativo ha anche il significato di spia, delatore, furbo: nel 1800 sotto i Borboni, infatti, il funzionario di polizia Salvatore Maniscalco, palermitano, per garantire l’ordine pubblico organizzò un’efficiente rete di spie e di informatori reclutandoli anche fra i criminali. Ma nella maggior parte delle pagine, questo termine non è usato dai criminali e in senso spregiativo, bensì dallo stesso Montalbano e per lo più in senso positivo, come complimento o con compiaciuto orgoglio: “Fazio era un bravissimo sbirro e ’na gran bella testa fina” (“Il cuoco dell’Alcyon”). Infatti “sbirro” è per lo più presente in espressioni come “istinto di sbirro, doveri di sbirro, testa di sbirro, bravo sbirro”. Insomma, lo sbirro è chi serve lo Stato al servizio della giustizia, usando l’intelligenza. Un “insulto di solidarietà”, come quando le persone di colore chiamano se stessi “negri” ribadendo la propria identità fregandosene del disprezzo degli altri.

Ecco due passi che mostrano questo uso: “in questo consisteva il suo privilegio e la sua maledizione di sbirro nato: cogliere, a pelle, a vento, a naso, l’anomalia, il dettaglio macari (pure) impercettibile che non quatrava con l’insieme, lo sfaglio (differenza) minimo rispetto all’ordine consueto e prevedibile» (“Un mese con Montalbano”). Montalbano,infatti, era uno sbirro anomalo nel carattere e nel modo di fare: era umorale e istintivo, agiva sempre di testa propria. E spesso fuori dagli schemi e dalle procedure, anche organizzando messe in scena per tendere trappole (sfunnapedi) ai sospettati, per farli cadere in contraddizione: “Fare tiatro a Montalbano l’addivirtiva. Come a tutti i veri sbirri. Essiri tragediaturi era forse condizioni ‘ndispensabili per ogni ‘nvistigatori di rispetto. Sulo che abbisognava essere abbili assà (“Riccardino”).

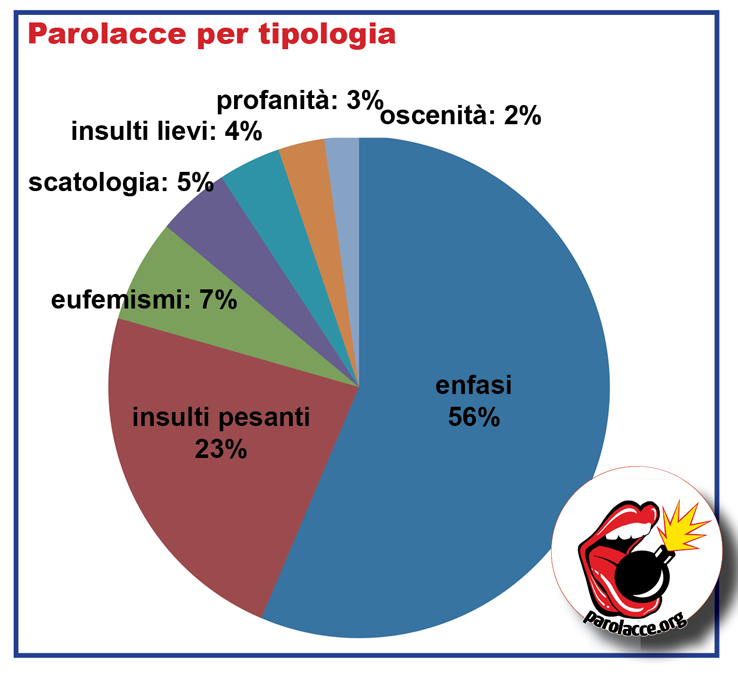

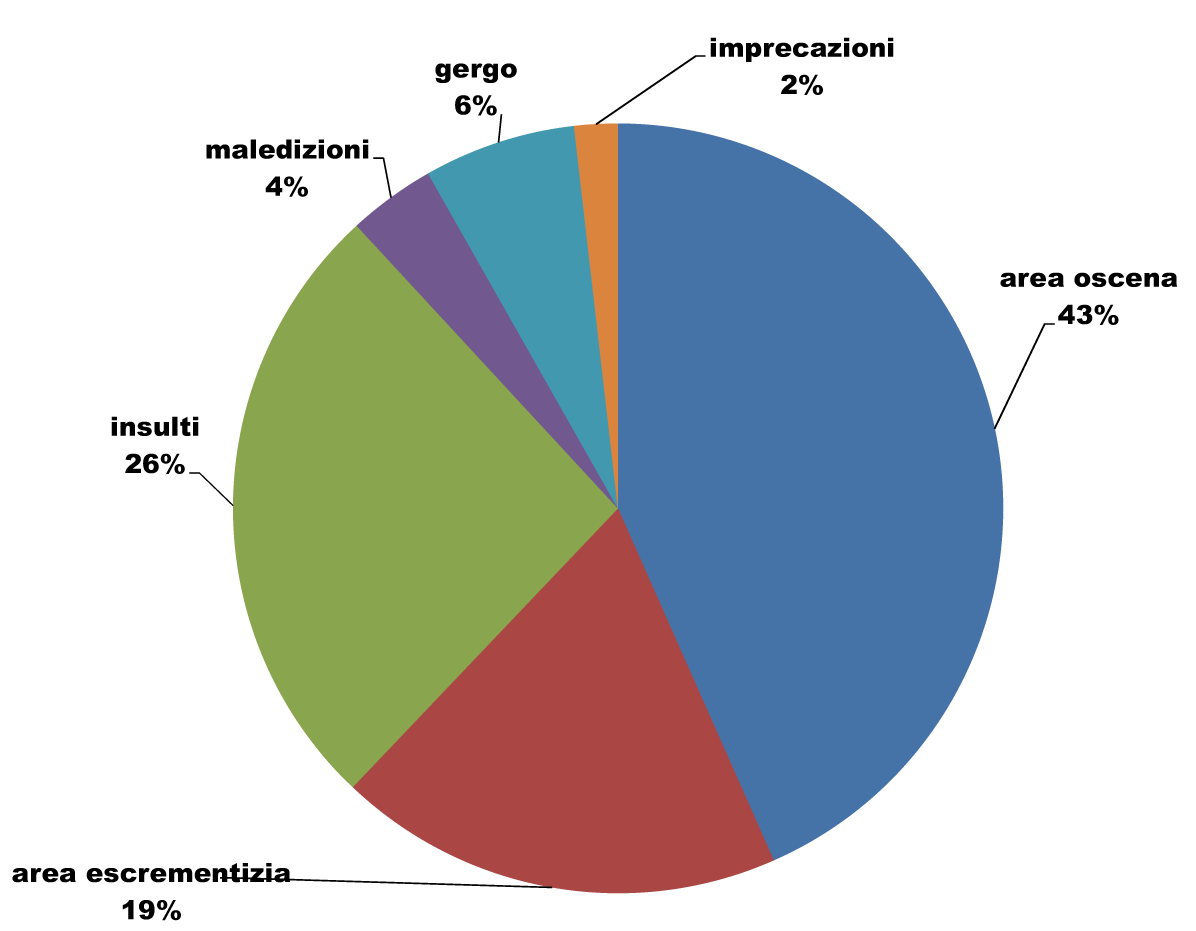

Sette tipi di parolacce

Sappiamo dunque quali sono le parolacce più usate nei romanzi di Camilleri (potete vedere il file completo qui). Ma in quali modi sono usate? Un modo per capirlo è classificarle per tipologia. Le ho riunite in 7 grandi famiglie: insulti pesanti e maledizioni; espressioni enfatiche e colloquiali; espressioni scatologiche (cioè escrementizie), insulti leggeri; oscenità (termini sessuali diretti), profanità (termini religiosi usati come imprecazioni) ed eufemismi.

Ecco i risultati, riassunti nel grafico a torta qui a fianco.

[ Cliccare sulle strisce blu per visualizzare le espressioni ]

In questa categoria di volgarità sessuali andrebbe inserita anche la scelta del cognome del vice di Montalbano, Mimì Augello: un cognome rivelatore (nomen-omen), dato che Augello (uccello) era un Don Giovanni. Così come l’ingenuo Agatino Catarella è un naif puro (dal greco agathòs, buono, è kàtharos, puro).

Le 4 radici letterarie di Montalbano

Camilleri con Vàzquez Montalbàn.

Per comprendere le ragioni per cui Camilleri ha inserito il turpiloquio nei suoi libri, occorre inquadrare la sua produzione identificando il filone letterario a cui attinge. Non basta dire che è il “giallo”: perché i suoi polizieschi sono molto particolari, perché sono la sintesi di numerosi riferimenti letterari.

Innanzitutto i polizieschi di Leonardo Sciascia, per l’ambientazione in Sicilia e gli intrighi di mafia e corruzione (oltre che per l’affermazione che “il giallo è un genere per eccellenza trasparente, la forma letteraria più onesta”); per quanto riguarda il linguaggio, Sciascia è un autore con uno stile “alto” seppure non privo di parole volgari, ma attribuiti per lo più a criminali, come il mafioso Mariano nel “Giorno della civetta”: (l’umanità) la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà”.

Nello stesso filone, Camilleri ha come modello anche Georges Simenon, di cui sceneggiò in tv il commissario Maigret: e come Maigret Montalbano è istintivo, umorale e applica una sua personale giustizia ai casi.

Il terzo modello è ovviamente Manuel Vázquez Montalbán: il suo investigatore Pepe Carvalho aveva, oltre alla passione per la cucina, un linguaggio sboccato almeno tanto quanto il commissario Montalbano (il cui nome è appunto un omaggio all’autore spagnolo). Nei gialli di Carvalho, tra l’altro, non mancano le riflessioni sociali e politiche dell’autore, e anche questo è un elemento in comune con Camilleri.

Non mancano le influenze (più marginali nei gialli) di Luigi Pirandello, soprattutto per i dialoghi interiori del commissario e per il contrasto fra realtà e apparenza.

Ma nessun influsso linguistico, che invece arriva, e molto, da Carlo Emilio Gadda: oltre ad aver scritto un celebre poliziesco (“Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”) ha usato il dialetto, introducendo anche vari termini inventati di sana pianta (anche se inseriti in tutt’altro contesto, grottesco e multistilistico).

Catarella, macchietta da opera dei pupi.

Ed è soprattutto nell’uso dei termini dialettali che si collocano le radici di Camilleri: nella mia analisi ne ho riscontrati 26 su 52 (la metà esatta) di cui 15 sono usati esclusivamente in siciliano, altri anche con il corrispettivo italiano (che prevale nella gran parte dei casi, tranne per i termine “buttana”). Come ha osservato lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, il siciliano di Camilleri è anche in molti casi siciliano “reinventato, una sorta di gramelot”, cioè un linguaggio a volte senza senso letterale ma usato come strumento espressivo. Basti pensare a termini come facchisi (fax), uozap (Whatsapp), “Gli occhi gli facevano pupi pupi”, e al celebre “pirsonalmente di pirsona” dell’agente Agatino Catarella. Buttafuoco osserva che questo gramelot è “a uso di messa in scena, come nell’opera dei pupi”: osservazione acuta, dato che spesso Camilleri inventa scene comiche molto corporee, che vedono spesso come protagonista proprio Catarella che costantemente storpia i cognomi delle persone che chiamano al centralino della polizia: Peritore che diventa “Piritone” (grosso peto), Cavazzone che diventa Cacazzone e così via.

Camilleri, infatti, usa spesso alcuni “tormentoni”, cioè situazioni ricorrenti, anche attraverso l’uso di espressioni volgari: la più celebre è “la facci a culu di gaddrina di Pippo Ragonese, il commentatore televisivo che “era sempri dalle parti di chi cumannava”. Oppure “quella grannissima camurria del dottor Lattes”, l’untuoso capo di gabinetto del questore Bonetti-Alderighi.

Le 5 esigenze narrative

Ma al di là di questi riferimenti letterari, l’uso delle parolacce risponde a precise esigenze narrative di Camilleri. Ne ho identificate 5:

Duello verbale col dottor Pasquano, medico legale.

REALISMO: voleva rappresentare fedelmente l’ambientazione siciliana colloquiale, la naturalezza del parlato quotidiano. Camilleri, da abile regista televisivo e teatrale, era un maestro non solo nelle trame ricche di colpi di scena che tengono avvinto alle pagine il lettore, ma anche nei dialoghi. Sempre ritmati, verosimili, efficaci: «Quindi zoppichiava?» (chiese Montalbano). «Non è detto» (rispose Pasquano) «Ha altro da dirmi?». «Sì». «Me lo dica». «Si levi dalle palle». (“La danza del gabbiano”).

Ecco come lo stesso Camilleri racconta la cura con cui si dedicava a ottenere il realismo della lingua parlata: «Scrivo una pagina, la correggo, la rifaccio, a un certo punto la considero definitiva. In quel momento me la leggo a voce alta. Chiudo bene la porta, per evitare di essere ritenuto pazzo, e me la rileggo, ma non una volta sola: due volte, tre. Cerco di sentire – e in questo la lunga esperienza di regista teatrale evidentemente mi aiuta – soprattutto il ritmo». E in questa ricerca di realismo, il siciliano è uno strumento essenziale: non solo perché i suoi gialli sono ambientati in Sicilia, ma soprattutto perché per lui il dialetto è la lingua più immediata, viva, spontanea, senza filtro: «La parola del dialetto è la cosa stessa, perché il dialetto, di una cosa, esprime il sentimento, mentre la lingua, di quella stessa cosa, esprime il concetto». In pratica, il dialetto esprime l’essenza delle cose, la loro natura profonda senza le sovrastrutture artificiali della cultura. L’italiano, invece, è la lingua dell’astrazione, dei temi generali, ma anche della distanza dai sentimenti e dalla spontaneità.

AMBIENTAZIONE: i suoi gialli raccontano il mondo delle caserme e dei criminali. Sia nel loro gergo, che nella crudezza di alcune ambientazioni violente. «Siccome che sei stato pigliato come un fissa con tri macchine arrubbate, vali a diri in flagranza di reato, caro Macaluso, stavolta ho l’impressione che sei fottuto. Macari pirchì sei recidivo, hai due precedenti sempri per ricettazione» disse Fazio. (“Il sorriso di Angelica”).

Montalbano: un commissario umorale e passionale.

CARATTERI DEI PERSONAGGI: molti di loro sono umorali. Non solo Montalbano, ma anche la fidanzata Livia, il vice Augello, il dottor Pasquano. E il turpiloquio rappresenta fedelmente il loro nirbuso. Le parolacce sono il linguaggio delle emozioni, rappresentate in tutta la loro ricchezza: rabbia, sorpresa, frustrazione, disgusto, paura, irritazione… «Mimì, mi hai rotto i cabasisi. Dimmi subito che minchia ti capita». (La gita a Tindari) Oppure: «Lo vedi? Lo vedi?» scattò il commissario. «E dire che avevi promesso! E te ne vieni fora con una domanda a cazzo di cane! Certo che è morta, se dico aveva e viveva!». Augello non fiatò. (“La gita a Tindari”)

EROTISMO: è un tema di fondo, giocato sia nella passione carnale (le donne piacciono anche a Montalbano, non solo ad Augello), sia a volte nei delitti e nelle violenze sessuali. I termini osceni sono usati o per esprimere e indurre eccitazione, oppure per rappresentare lo squallore della violenza. “le coppie non mercenarie e cioè amanti, adùlteri, ziti, se ne andavano dal posto, smontavano («in tutti i sensi» pensò Montalbano) per lasciare largo al gregge di Gegè, buttane bionde dell’est, travestiti bulgari, nigeriane come l’ebano, viados brasiliani, marchettari marocchini e via processionando, una vera e propria Onu della minchia, del culo e della fica” (“Il cane di terracotta”).

UMORISMO: a volte servono ad allentare la tensione, spezzare il ritmo con siparietti o battute comiche. “Quando niscì da casa pronto per la partenza, c’era Gallo, l’autista ufficiale del commissariato, che gongolava. «Taliasse ccà, dottore! Guardi le tracce! Che manovra! Ho fatto firriàre la macchina su se stessa!».

«Complimenti» fece cupo Montalbano.

«Metto la sirena?» spiò Gallo nel momento che partivano.

«Sì, nel culo» rispose Montalbano tòrvolo. E chiuse gli occhi, non aveva gana di parlare. ( “La voce del violino”)

Insomma, Camilleri è come un pianista capace di passare dal jazz al rock, dal liscio alla disco music. Aveva, insomma, grande padronanza espressiva dei più diversi registri linguistici: una consapevolezza che non può prescindere dalle parolacce, come ricorda questo brano tratto da “La pensione Eva” (non appartenente al ciclo di Montalbano): «Aveva imparato che la Pensione Eva si poteva chiamare casino oppure burdellu e che le fìmmine che ci stavano dintra e che si potivano affittare erano nominate buttane. Ma burdellu e buttane erano parolazze che un picciliddru perbene non doveva dire». Ecco perché chi lo ha conosciuto da vicino racconta che, nei momenti di rabbia (che anche a lui non mancavano, come a tutti) Camilleri si sfogava anche dicendo parolacce, che sono il linguaggio delle emozioni forti e della sincerità: e, ne siamo certi, lo faceva usando l’improperio giusto al momento giusto, con pertinenza e senso delle proporzioni. In tutte le sfumature linguistiche, dalla più aulica alla più greve.

Insomma, Camilleri è come un pianista capace di passare dal jazz al rock, dal liscio alla disco music. Aveva, insomma, grande padronanza espressiva dei più diversi registri linguistici: una consapevolezza che non può prescindere dalle parolacce, come ricorda questo brano tratto da “La pensione Eva” (non appartenente al ciclo di Montalbano): «Aveva imparato che la Pensione Eva si poteva chiamare casino oppure burdellu e che le fìmmine che ci stavano dintra e che si potivano affittare erano nominate buttane. Ma burdellu e buttane erano parolazze che un picciliddru perbene non doveva dire». Ecco perché chi lo ha conosciuto da vicino racconta che, nei momenti di rabbia (che anche a lui non mancavano, come a tutti) Camilleri si sfogava anche dicendo parolacce, che sono il linguaggio delle emozioni forti e della sincerità: e, ne siamo certi, lo faceva usando l’improperio giusto al momento giusto, con pertinenza e senso delle proporzioni. In tutte le sfumature linguistiche, dalla più aulica alla più greve.

Dunque, se qualcuno affermesse che nei gialli di Camilleri le parolacce svolgono un ruolo marginale, direbbe “una sullenne minchiata”.

Dedico questo articolo al mio amatissimo papà, Giovanni Tartamella, scomparso lo scorso 25 settembre.

Sei stato immenso, come il vuoto che sento.

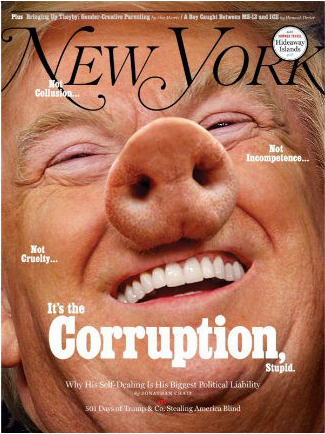

Controversa copertina del “New York” magazine (aprile 2018): Trump è raffigurato col naso da maiale.

E’ uno dei pilastri della nostra alimentazione e della medicina. Ed è un animale intelligente e affettuoso, oltre che pulito. Eppure, è diventato l’insulto per eccellenza: incarna lo sporco, il vizio, la volgarità, l’indecenza, l’ingordigia alimentare e sessuale. Ed è un tabù alimentare per islamici ed ebrei, che considerano la sua carne “impura”.

Ma perché tanto odio verso il suino? La domanda si impone, anche perché quest’anno, il 2019, è – per lo zodiaco cinese – l’anno del maiale. Non dobbiamo aspettarci orge né abbuffate, ma un anno pieno di scoperte, sincerità e ottimismo.

Ma anche se così non fosse, avremmo molte domande da… porci a proposito di questo animale. Che è speciale per tre motivi: è onnipresente sulle nostre tavole. E’ protagonista della nostra cultura con personaggi letterari, divinità religiose e diversi modi di dire. Ed è presente “in carne ed ossa” negli allevamenti: in Italia vivono 8,5 milioni di maiali, quanto le popolazioni di Puglia e Emilia-Romagna messe assieme (non me ne vogliano gli abitanti di queste regioni). In pratica, un animale da allevamento su 3 è un suino (e non se la passa molto bene).

E lo stesso avviene nel resto d’Europa, dove vivono oltre 147 milioni di maiali, soprattutto in Spagna (29,2), Germania (27,2) e Francia (12,7). Eppure, anche se sono tanti, non possiamo dire di conoscerli: ormai li vediamo per lo più sotto forma di costine, salame o zampone.

Modi (porci) di dire

Un meme ironico dedicato al modo di dire romanesco.

Partiamo dall’analisi linguistica. L’unico termine neutro per riferirsi a questo animale, il Sus scrofa domesticus, è il termine “suino” , che deriva da una radice che significa “partorire, generare”: un riferimento alla sua prolificità. Stesso discorso per l’altro termine “verro” che indica il maiale maschio fertile (deriva da una radice che significa “maschio, virile”).

Ma gli altri modi per riferirsi a questo animale hanno tutti una connotazione spregiativa: maiale, porco, scrofa, troia. Oltre ai derivati porcheria, porcile, porcata, maialone, porcone. Tutti termini che alludono a persone dall’aspetto grasso o sporco, e dal comportamento spregevole: viziosi nel cibo o nel sesso, spregiudicati nei rapporti sociali, volgari nei modi. A volte, però, queste espressioni possono essere usate in senso positivo, come apprezzamento erotico senza censure o moralismi: “Sei un gran maiale”, “Sono la tua troia”. Non a caso, diversi film porno usano porca, maiala e troia nei titoli.

La legge n. 270 del 21 dicembre 2005 è passata alla storia come Porcellum: era una legge elettorale che era stata promossa dall’allora ministro leghista Roberto Calderoli. Il quale, a cose fatte, la definì in tv “una porcata”. Il politologo Giovanni Sartori tradusse in latino l’espressione, che ebbe molta fortuna.

Titolo de “L’Unità” quando il Porcellum fu dichiarato anti costituzionale. Era davvero una porcata.

“Porco” è usato anche come aggettivo per rafforzare, in termini spregiativi, altri insulti o imprecazioni: porco cane (espressione di cui ho parlato qui), porca miseria, porca puttana, pigro porco, porco Giuda, e nelle bestemmie (porco d*, porca m*). Non ci facciamo caso, ma quando diciamo “porca troia” è come se dicessimo “suino suina”, un maiale al quadrato.

Lo stesso vale anche per il termine “maiale”, usato come aggettivo in alcune espressioni come “Maremma maiala” (che è un eufemismo per una bestemmia contro la Madonna, vedi questo articolo). In toscano, “l’è maiala” (è maiala), se riferito a una situazione, significa che è un momento duro e senza via d’uscita.

L’espressione romanesca “mi sale il porco” indica invece una rabbia che sta per esplodere in una bestemmia (porco d*).

Celebri racconti di Bukowski (1969).

Anche il termine “marrano” – uno spregiativo che in passato si usava per gli ebrei che si convertivano al cristianesimo per convenienza, dunque, esseri falsi, traditori – deriva da un termine spagnolo per designare i maiali.

Eppure, in origine, questi termini non avevano un’accezione negativa: “maiale” deriva da Maia, la dea della fecondità a cui il maiale era sacrificato nei riti per propiziare i raccolti. Questo termine designa il maiale castrato.

“Porco” invece potrebbe derivare da “poro”, un’allusione all’abitudine dei maiali di scavare e fare buchi (pori) nel terreno. Anche il termine “scrofa” deriva da una radice che significa scavare, grufolare.

Infine, il termine troia (che designa la scrofa da riproduzione) si ricollega a una ricetta, il “porcus trojanus” ovvero un maiale arrosto ripieno di altri animali e quindi ingannatore come il cavallo di Troia. Di qui il termine “troia” sarebbe passato a indicare la femmina del maiale in stato di gravidanza. Infine, con un altro passaggio semantico, il vocabolo ha acquisito il significato attuale, volgare e spregiativo, di donna dai facili costumi: una donna ingannevole, in apparenza per bene ma in realtà immorale

[ clicca sul + per aprire il riquadro ]

Il culto (e il tabù) del porco

Singapore, sfilata per il capodanno cinese: il 2019 è l’anno del maiale (Shutterstock).

Nelle antiche religioni il maiale era venerato come simbolo di fecondità e di benessere, dato che cresce rapidamente ed è prolifico. Il fatto che scavi nel terreno, inoltre, l’ha trasformato anche in un intermediario con il mondo dell’Oltretomba.

Le prime figure di culto, vasi a forma di scrofa, risalgono già a 7mila anni fa.

Freyia, la dea germanica del nord, era soprannominata Syf, scrofa. Gli Egizi rappresentavano Nut, la dea del cielo, era rappresentata come una scrofa. Nei misteri greci di Eleusi, il maiale era l’offerta sacrificale a Demetra, dea della terra e dell’agricoltura.

Per quanto riguarda l’uso del maiale come simbolo di prosperità, vengono subito in mente i salvadanai a forma di maialino: eppure, la loro origine è diversa: in Inghilterra alcuni recipienti per la conservazione degli alimenti erano detti “pygg” e contenevano il sale. Poi i pygg furono chiamati pig (maiale), ne assunsero l’aspetto e venivano usati per conservare soldi (del resto, sale e salario hanno la stessa etimologia perché un tempo il sale era prezioso).

In Cina, come dicevo, il maiale è uno degli animali dello zodiaco annuale. I nati sotto questo segno sono considerati “affettuosi, protettivi, generosi, forti, lavoratori, pazienti, onesti e intelligenti, ma anche possessivi, timidi, ingenui, lenti, infantili”.

“Il giardino delle delizie” di Bosch (1505): un maiale col velo da suora, una critica al clero dell’epoca.

Col passare dei secoli la cultura occidentale ha trasformato l’adorazione in disprezzo. Nell’Odissea (800 a.C.) la maga Circe trasforma alcuni uomini (compresi i compagni di Ulisse) in porci: un’umiliazione, dato che la loro mente restava umana.

Più o meno nella stessa epoca, in Israele, il maiale viene inserito fra i tabù alimentari: nel Levitico (cap 11 verso 7) è scritto: “fra i ruminanti e gli animali che hanno l’unghia divisa, non mangerete i seguenti (…) il porco, perché ha l’unghia bipartita da una fessura, ma non rumina, lo considererete impuro. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro cadaveri; li considererete impuri”.

Maiali tatuati con griffe della moda: è “Art farm” dell’artista belga Wim Delvoye (2010). Ribadisce il nesso maiale-denaro.

Il Nuovo Testamento non ha ereditato questo tabù. Ma il maiale è citato in due passaggi in cui è evidente la sua immagine negativa: “Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi” Matteo cap 7, verso 6. In questo passo il maiale simboleggia le persone superficiali e disinteressate al Vangelo e alle cose spirituali. non disperdete le energie con persone che non stanno ad ascoltarvi, che non sono in grado (o non vogliono) comprendervi e magari potrebbero anche attaccarvi (“sbranarvi”) vedendo le cose in modo troppo diverso dal vostro

Nel Vangelo di Marco (cap 5, 1-17) si racconta di Gesù che guarisce un indemoniato, pieno di demoni che lo scongiurano di mandarli in una mandria di porci. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare; erano circa duemila e affogarono nel mare. I maiali avevano la fama di cibarsi di carogne.

Il maiale volante usato dai Pink Floyd durante i concerti.

Nel bestiari del Medioevo il suino è descritto come bestia immonda che grufola sempre, guarda sempre a terra e non leva mai il capo verso il Signore. E’ il peccatore che ai tesori del Cielo preferisce i beni di questo mondo, il potente che non lavora e non è mai sazio dei piaceri, simbolo di ingordigia e ignoranza. Il simbolo dei piaceri della carne. Un’immagine che è arrivata fino all’epoca moderna: nel romanzo “La fattoria degli animali” (1945) George Orwell fa una satira della Rivoluzione sovietica del 1917, rappresentando Lenin, Stalin e Trotsky come maiali dotati di intelligenza superiore ma anche dei peggiori difetti morali. Con lo stesso ruolo negativo il maiale è stato usato dai Pink Floyd nel disco “Animals” per rappresentare proprio i personaggi di Orwell: politici dispotici e spietati. Poi il cinema ha fatto recuperare dignità: dai “tre porcellini” (ispirati a una fiaba inglese del 1800) a “Babe maialino coraggioso“, fino a Miss Piggy (Muppet show), Peppa Pig e la coppia Rosita-Gunther in “Sing”.

Oggi invece, il bando verso il maiale ha motivazioni più alimentari che etiche: salumi e insaccati (di maiale, ma anche di manzo) sono nella lista nera dei cibi carcinogeni, che cioè fanno venire il cancro. E a questo si aggiunge il peso del suo impatto ambientale: fra i prodotti di origine animale, l‘impronta ecologica del maiale è alta: sta al 4° posto assoluto (dopo agnello, manzo e formaggi).

Attivisti di “Farms not factories”, associazione britannica contro gli allevamenti intensivi.

Da cosa nasce il tabù verso la carne di maiale, ereditata tal quale dall’islam? Nessuno ha trovato una risposta certa, perché la Bibbia non motiva il divieto. Gli studiosi hanno formulato varie ipotesi per spiegarne le ragioni:

- l’allevamento del maiale è incompatibile con la vita dei nomadi nel deserto, quali sono stati, per parte della loro storia, gli ebrei: l’habitat ideale per allevare il maiale sono le foreste ombrose e ricche d’acqua

- era un modo netto per proteggere le persone dal rischio di contrarre la trichinellosi, una malattia causata da un parassita, che provoca febbre e diarrea; tale malattia si contrae mangiando carne di maiale poco cotta

- era un modo di differenziarsi dai popoli pagani che sacrificavano il maiale come simbolo di fertilità e di ricchezza. E soprattutto un modo di difendersi dalla tentazione di cannibalismo o dei sacrifici umani: si dice che l’odore della carne di maiale sia molto simile a quello della carne umana bruciata.

Quest’ultimo è il motivo che mi pare più convincente: il maiale, come vedremo, presenta notevoli somiglianze con l’uomo.

Una somiglianza pericolosa

“Maiale intelligente come un bambino”: campagna animalista australiana (un po’ esagerata, ma non troppo).

In effetti, le somiglianze fra l’uomo e il maiale sono diverse. Le elenco:

- è onnivoro

- ha un manto rosa che ricorda il colore della pelle umana

- urla come un essere umano quando viene scannato

- forma famiglie i cui membri si scambiano molte premure affettuose

- è un animale giocherellone e intelligente: in alcuni esperimenti si è visto che può imparare persino a usare il computer (col muso muove il cursore su un monitor), e riesce a distinguere un segno grafico nuovo da uno già noto.

Oltre a questi aspetti singoli, c’è una comunanza biologica: il Dna del maiale è simile all’84% a quello umano. E’ una somiglianza rilevante, anche se di per sè vuol dire poco: col gatto condividiamo il 90% dei geni, con la banana e il pollo il 60%. In realtà ciò che conta è la somiglianza nei geni del maiale coinvolti in diverse patologie (cardiovascolari, obesità). E queste somiglianze genetiche spiegano anche altri fatti straordinari: prima che fosse inventata quella sintetica, l’insulina che si dava ai diabetici era ricavata dal pancreas del maiale. E le valvole cardiache usate per i trapianti sono spesso quelle di maiale. Diversi chirurghi plastici usano sostanze dermatologiche (filler, grassi) ricavati dai maiali.

Gli estrogeni ricavati dai maiali sono usati per ottenere le pillole antifecondative. In medicina, infatti, il maiale è una perfetta cavia da laboratorio perché i suoi organi interni hanno dimensioni simili a quelle umane: l’apparato cardiovascolare e quello digerente presentano notevoli somiglianze, tanto che il maiale è molto usato nella ricerca. Insomma, oltre a sfamarci il suino ci salva anche la vita in medicina.

Pubblicità di un detersivo per piatti (Lowe, Thailandia, 2013)

Eppure, il disprezzo verso il maiale resta. Perché? Forse perché ci somiglia “troppo” e col disprezzo cerchiamo di prenderne le distanze, attribuendo al maiale i nostri difetti. “Il maiale ci mette a disagio perché è un nostro fratello gemello” scrive Thomas Macho nel libro “Il maiale” (Marsilio).

Ma forse c’è di più dice Roberto Finzi ne “L’onesto porco” (Bompiani). “Abbiamo un particolare senso di colpa verso i maiali: li alleviamo solo per ucciderli e mangiarli (nonostante siano esseri intelligenti, ndr), il che suscita un sentimento di vergogna che ben presto finisce col ricadere sul maiale. Dal maiale l’uomo trae un grande piacere, quindi matura nei suoi confronti una cattiva coscienza, il senso di colpa di chi tutto prende senza nulla dare”. Povero maiale: alla fine, i veri porci siamo noi.

A volte, l’uso del termine “maiale” come metafora (per indicare una persona spregevole) può causare equivoci. In questo brevissimo video ne avete un esempio emblematico e molto divertente.

Porco, vacca, capra… perché gli animali sono diventati insulti

I nomi scientifici volgari dati agli animali

Perché “somaro” è un’offesa? Qui casca l’asino

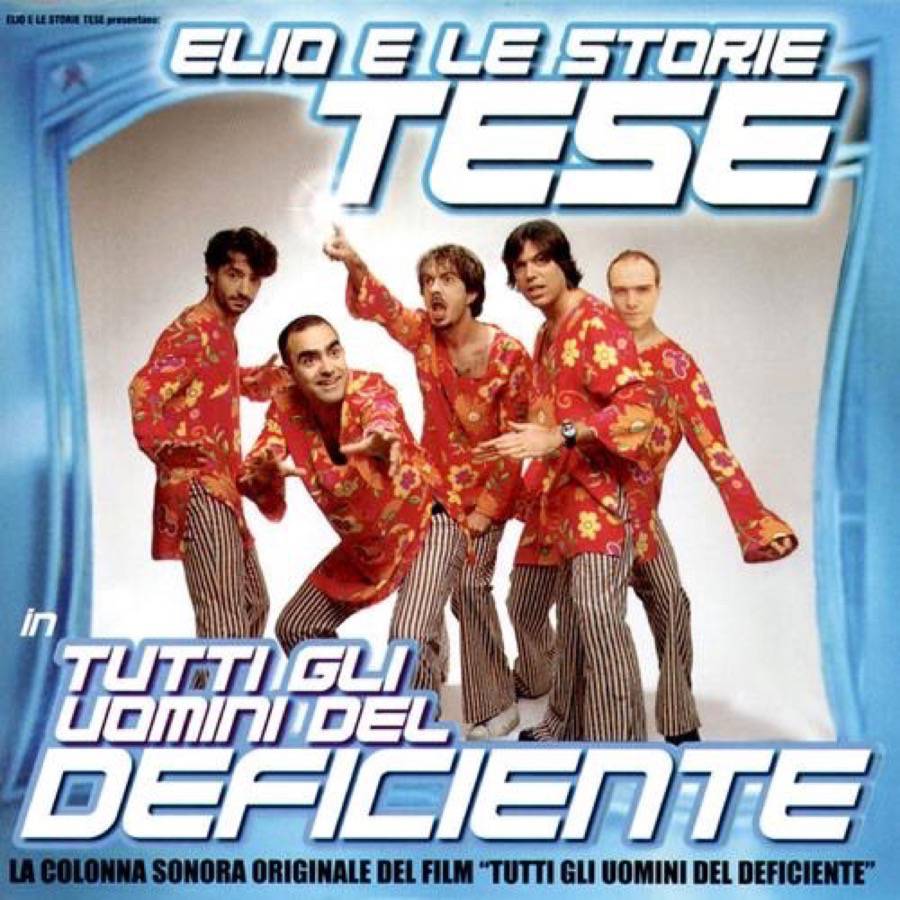

Elio e le storie tese: maestri di musica… e di turpiloquio (gentile concessione Hukapan).

Per un linguista, studiare le parolacce di Elio e le storie tese è come per un bambino entrare in un negozio di giocattoli: non uscirebbe mai. Mi sono sentito così nelle scorse settimane: le ho passate a studiare tutte le canzoni (164) che gli Elii hanno scritto in 37 anni di carriera, facendo il primo censimento ragionato delle loro volgarità. Passare in rassegna il loro turpiloquio mi ha fatto entrare nei gangli del loro mondo artistico, popolato di personaggi fantastici (l’orsetto ricchione, Supergiovane, Shpalman), piccoli trattati sociologici (“Fossi figo”, “La follia della donna”, “Licantropo vegano”) e psicologici (“Cara ti amo” e “Servi della gleba”), parodie (“Burattino senza fichi”, “Pensiero stupesce”, “La bella canzone di una volta”)…

Un mondo raccontato con un caleidoscopio di invenzioni linguistiche: neologismi (craccracriccrecr, namalagamba, olfare, fenderi), arcaismi (ignudi, energumeni, capinere), termini scientifici (anellide, meato, benzodiazepine), forestierismi (inglese, ma anche bulgaro, turco e singalese), espressioni gergali (paciugo, uollano)…

E parolacce, tante parolacce. Ne ho contate 55 diverse, che ricorrono 224 volte (nel calcolo ho inserito anche quella contenuta nell’ultimo album “Arrivedorci“). Credo che nessun artista abbia saccheggiato il dizionario scurrile con tanta padronanza e fantasia, attingendo da espressioni colloquiali, gergo giovanile, dialetti (dal milanese al siciliano). E reinventandoli con nuove storpiature. Eppure, nessuna di queste parolacce è buttata lì solo per fare scandalo: anzi, ha un ruolo preciso nella narrazione delle loro storie.

Ripercorrere le loro volgarità è il modo migliore per celebrare (ahinoi) il loro scioglimento: piegandosi dal ridere. Tanto più che ho avuto il privilegio di approfondirle direttamente con uno degli autori: Rocco Tanica. Abbiamo passato un pomeriggio a parlare del lato scurrile degli Elii: condivido una parte di questo frizzante incontro nella videointervista che trovate qui sotto. Una delle più divertenti che mi sia capitato di fare. Grazie Rocco!!

Le scurrilità degli Elii: come e perché le hanno usate

Rocco Tanica (gentile concessione Hukapan).

Come ha confermato anche Rocco (tastierista della band e coautore di molti celebri brani), nessuna di queste volgarità è usata in modo sciatto, messa lì solo per fare audience. «La parolaccia fine a se stessa non fa ridere» conferma Rocco. «Se l’intenzione è sviluppare una canzone che possa durare nel tempo, deve parlare di qualcosa: se hai una storia da raccontare, allora la parolaccia ha un senso perché può essere usata come un fregio, un merletto. In generale, non abbiamo mai scritto canzoni con volgarità gratuite, tranne “La ditta”, un brano in cui la parolaccia è fine a se stessa (una strofa: “Mangio merda di cane, frammista alla merda di alcune puttane”). In genere, comunque, stiamo stati attenti a dosare le scurrilità. Anzi, nei nostri primi dischi ci siamo preoccupati di realizzare versioni “blippate” delle nostre canzoni, ovvero ripulite dalle parolacce. Ma è stata una preoccupazione inutile: la verità è che le radio, tranne rare eccezioni, non hanno mai trasmesso nostre canzoni».

Le parolacce degli Elii sono come i colori per un pittore, o gli stili per un musicista: servono a rendere ricco e variopinto il loro racconto, un crogiolo di citazioni culturali e musicali, figlio della loro insaziabile curiosità. E portano una ventata di spensierata goliardia nei loro racconti. Servono a rendere comici i loro testi, ma anche a esprimere un ventaglio di emozioni (oscenità, rabbia, provocazione…).

E, in più, l’incisività dei suoni di alcune parolacce riesce ad arricchire l’efficacia dei testi. Come il finale di “Parco Sempione”: “Se ne sono battuti il cazzo, ora tirano su un palazzo, han distrutto il bosco di Gioia, questi grandissimi figli di troia”. «Effettivamente queste espressioni suonano robuste, come un buon vino rosso persistente al palato» commenta Rocco. «Questo brano è particolarmente riuscito, anche perché si sposa bene con la musica creata dai miei compagni. Ogni volta che l’ascolto mi emoziona».

Insomma, se volessimo riassumere in una sola immagine la complessa anima degli Elii, basta pensare a un loro celebre personaggio, Supergiovane (che descrivo più sotto): gli Elii sono un gruppo di liceali con la voglia di imparare, di osservare il mondo e divertirsi, prendendosi gioco del “sistema”. Raccontando in musica le loro emozioni, in modo diretto ma al tempo stesso rielaborato con uno sguardo irridente.

Per studiare tutta la loro produzione ci vorrebbero interi studi accademici (e anch’io mi sono dovuto dilungare per raccontarla).

Dunque, parolacce tutt’altro che banali: al servizio di un’arte “alta”, di un intrattenimento intellettuale giocato sulle corde dell’ironia e dell’autoironia: i primi a non prendersi sul serio sono proprio loro. E questo gli dà la libertà di parlare di tutto senza filtri.

Ora lascio spazio alla divertente intervista esclusiva con Rocco Tanica, che racconta molti retroscena del gruppo e delle canzoni. L’analisi linguistica riprende dopo il video…

I dati: 55 volgarità per 224 volte

Partiamo dai dati. Forse vi sorprenderà sapere che non sono loro gli autori della canzone con più parolacce della storia musicale italiana: i lettori di Parolacce già lo sanno, perché in un mio precedente articolo avevo assegnato la palma a Fabri Fibra, sebbene gli Elii siano nella Top Ten, al 5° posto. Ma il loro record è un altro, ed è probabilmente insuperabile: sono gli artisti che hanno usato la più ampia tavolozza di volgarità: ne ho censite 55 diverse, citate in tutto per 224 volte, più 6 eufemismi. In media, 1,3 parolacce a canzone. Mantenere una media del genere in quasi 40 anni non è da tutti. E lo hanno fatto in modo costante, anche se il loro picco è stato negli anni ‘90. Nell’infografica qui sotto (clic per ingrandire, foto Hukapan), trovate un quadro riassuntivo sulle volgarità degli Elii.

Il turpiloquio usato dagli Elii è molto ricco: nel box a scomparsa trovate tutti i dettagli.

Il turpiloquio usato dagli Elii è molto ricco: nel box a scomparsa trovate tutti i dettagli.

[ clicca sul + per aprire il riquadro ]

L’esame dei dati nel box qui sopra permette di fare alcune interessanti considerazioni:

-

gli Elii hanno una grandissima tavolozza linguistica: nessun artista aveva inserito nei testi delle canzoni così tante diverse parolacce. Modi di dire colloquiali, ma anche dialettali (milanese, ma anche napoletano, bolognese, romanesco, toscano, veneto, siciliano, sardo…), espressioni del gergo giovanile (tema su cui torneremo), ed espressioni inventate o storpiate come “li immortacci” o “pistulino”.

- se si confrontano queste frequenze d’uso con la statistica delle volgarità più pronunciate dagli italiani (di cui avevo parlato in questo articolo), emerge subito un dato: gli Elii sono nella media italiana per quanto riguarda l’uso di cazzo, stronzo, culo, balle, coglioni; fanno un uso più alto della media delle parole merda, culo, cagare, figa, sborra, inculare e degli insulti omofobi (ricchione, busone, finocchio); fanno un uso più basso della media di scopare e chiavare; non usano insulti etnici (terrone è assente, negro appare una sola volta) e imprecazioni religiose (Cristo appare una sola volta).

- gli Elii non hanno paura di usare espressioni forti (figa, bocchino, sburra), ma – come vedremo – lo fanno con giocosità, ironia e leggerezza. Le loro provocazioni non sono becere e fini a se stesse, ma al servizio dei contenuti che vogliono esprimere.

I contenuti delle canzoni

Già, ma quali sono questi contenuti? Nella loro lunga carriera hanno affrontato tanti temi, che possono essere riassunti in questi 4 filoni principali:

Luca Mangoni nei panni di Supergiovane (Hukapan).

1) IL MONDO GIOVANILE: gli Elii sono particolarmente legati al mondo della loro infanzia, e ancor più dell’adolescenza. D’altronde, non a caso sono dei gran giocherelloni, oltre che giocolieri: così hanno dipinto in modo tragicomico le feste dei teen-ager (“Tapparella”), i loro discorsi (“Adolescenti a colloquio”), l’oratorio (“Oratorium”). E soprattutto ne hanno riprodotto il gergo, sia in modo fedele che storpiandolo per renderlo ancora più comico: come avviene in “T.V.U.M.D.B.”

La personificazione di questa passione è un eroe inventato di sana pianta: Supergiovane, emblema dell’allegria e della spensierata gioia di vivere adolescente. E’ un ribelle, detesta il governo, i matusa e i secchioni, e li combatte a suon di miccette, raudi, bombette puzzolenti, gavettoni. E soprattutto a suon di parolacce: figu, puttano, paciugo, figa, figa pelosa, figlio di puttana, porco dighel…”. Il testo di questa canzone è di una comicità irresistibile. E, non a caso, è il più ricco di parolacce di tutta la carriera artistica degli Elii.

2) HUMOR ESCREMENTIZIO: come già detto sopra, l’humor escrementizio è uno degli assi portanti della poetica degli Elii. La merda, e i concetti correlati (cacca, cagare, cesso, etc) ricorrono spesso: c’è un intero brano, “Cani e padroni di cani” dedicato a una spiacevole situazione: “ho appena pestato una merda di cane, che ora è un tutt’uno con le righine delle suole delle mie scarpe sportive nuove” (che poi vengono ripulite col bastoncino di un ghiacciolo). Anzi, la cacca ha ispirato un altro supereroe creato dagli Elii: Shpalman, il supereroe che “shpalma la merda in faccia” ai cattivi. “Ad ogni farabutto tinge il viso color maròn, poi lo asciuga col phon”. Come spiegano gli Elii, “In una società di vincenti in cui la faccia di merda è necessaria per emergere, un eroe che spalma la merda in faccia sembrerebbe inutile. Invece Shpalman piace per quei suoi modi un po’ spicci”.

2) HUMOR ESCREMENTIZIO: come già detto sopra, l’humor escrementizio è uno degli assi portanti della poetica degli Elii. La merda, e i concetti correlati (cacca, cagare, cesso, etc) ricorrono spesso: c’è un intero brano, “Cani e padroni di cani” dedicato a una spiacevole situazione: “ho appena pestato una merda di cane, che ora è un tutt’uno con le righine delle suole delle mie scarpe sportive nuove” (che poi vengono ripulite col bastoncino di un ghiacciolo). Anzi, la cacca ha ispirato un altro supereroe creato dagli Elii: Shpalman, il supereroe che “shpalma la merda in faccia” ai cattivi. “Ad ogni farabutto tinge il viso color maròn, poi lo asciuga col phon”. Come spiegano gli Elii, “In una società di vincenti in cui la faccia di merda è necessaria per emergere, un eroe che spalma la merda in faccia sembrerebbe inutile. Invece Shpalman piace per quei suoi modi un po’ spicci”.

3) INDIGNAZIONE POLITICA, senso civico tradito: quando l’indignazione raggiunge il livello di guardia, gli insulti sono inevitabili e se sono espressi in forma articolata danno vita alle invettive. Anche gli Elii ne hanno fatte, ma il loro impegno sociale non è fra gli aspetti dominanti della loro arte. Il caso più clamoroso è “Sabbiature” in cui denunciano vari scandali italiani facendo nomi e cognomi (furono interrotti in diretta tv al concerto del 1° maggio 1991): “E gli unici sfigati che non sono stati archiviati sono stati Gui e Tanassi per il caso della Lockheed”. Ma l’invettiva più efficace è nel finale di “Parco Sempione”, dove si racconta la vicenda del Bosco di Gioia, un’area verde di Milano cancellata per far posto al nuovo grattacielo della Regione nonostante la massiccia protesta degli abitanti del quartiere. Alla protesta aderì anche Rocco Tanica che fece un digiuno, ma le ruspe cancellarono il bosco durante il ponte di Capodanno 2005. Ecco come i fatti vengono raccontati nella canzone: “Sedicimila firme, niente cibo per Rocco Tanica ma quel bosco l’hanno rasato mentre la gente era via per il ponte. Se ne sono battuti il cazzo, ora tirano su un palazzo… han distrutto il bosco di Gioia questi grandissimi figli di troia!”.

4) SATIRA SOCIALE: molti brani prendono posizione su temi attuali, dall’alcolismo come forma di autodistruzione (“Alcol snaturato”: “Bevi, bevi, bevi E ti credi un grande figo … Voglio andare a danneggiarmi Tutti gli organi del corpo Tracannando come un porco Non ci vuole molto a deturpare questo giovane organismo Basta bere Ho deciso, mi alcolizzo! È una figata!”) alle leggende metropolitane (“Mio cuggino”), al bullismo (“Il mistero dei bulli”: “il bullo è il figlio del tamarro che picchiava pure me”). Senza contare tutti i testi dedicati ai rapporti di coppia, visti con occhio satirico e impietoso. Gli Elii, insomma, guardano il mondo con occhio critico e curioso. Con una particolare attenzione verso i microcosmo di Milano, la loro città, popolata da modaioli inconsistenti, gente che si dà un tono con l’inglese, i rapporti sociali improntati alla convenienza, etc etc.

4) SATIRA SOCIALE: molti brani prendono posizione su temi attuali, dall’alcolismo come forma di autodistruzione (“Alcol snaturato”: “Bevi, bevi, bevi E ti credi un grande figo … Voglio andare a danneggiarmi Tutti gli organi del corpo Tracannando come un porco Non ci vuole molto a deturpare questo giovane organismo Basta bere Ho deciso, mi alcolizzo! È una figata!”) alle leggende metropolitane (“Mio cuggino”), al bullismo (“Il mistero dei bulli”: “il bullo è il figlio del tamarro che picchiava pure me”). Senza contare tutti i testi dedicati ai rapporti di coppia, visti con occhio satirico e impietoso. Gli Elii, insomma, guardano il mondo con occhio critico e curioso. Con una particolare attenzione verso i microcosmo di Milano, la loro città, popolata da modaioli inconsistenti, gente che si dà un tono con l’inglese, i rapporti sociali improntati alla convenienza, etc etc.

Le parolacce nell’approccio artistico

Per capire l’arte degli Elii, non basta identificare i loro contenuti. Questi temi, infatti, sono stati sviluppati con un approccio artistico particolare, che si può riassumere in questi 5 punti:

1) COMICITA’: Elio e le storie tese nascono come gruppo goliardico, parodistico, cabarettistico. Tanto che fra i loro riferimenti ci sono gruppi comici come gli Squallor e gli Skiantos. Gli Elii suonano per divertirsi e per divertire, e l’uso delle parolacce (come raccontavo qui) è un modo efficace di far ridere perché sono trasgressive, portano una ventata di libertà giocosa. Basti ricordare “Risate a denti stretti”, una sequenza di barzellette e di battute in musica, o “Burattino senza fichi”, un Pinocchio che vorrebbe un organo sessuale, e Geppetto glielo costruisce facendolo diventare “un ceppo con la ceppa”.

1) COMICITA’: Elio e le storie tese nascono come gruppo goliardico, parodistico, cabarettistico. Tanto che fra i loro riferimenti ci sono gruppi comici come gli Squallor e gli Skiantos. Gli Elii suonano per divertirsi e per divertire, e l’uso delle parolacce (come raccontavo qui) è un modo efficace di far ridere perché sono trasgressive, portano una ventata di libertà giocosa. Basti ricordare “Risate a denti stretti”, una sequenza di barzellette e di battute in musica, o “Burattino senza fichi”, un Pinocchio che vorrebbe un organo sessuale, e Geppetto glielo costruisce facendolo diventare “un ceppo con la ceppa”.

2) SINCERITA’: da tutte le loro canzoni traspare l’insofferenza verso i mistificatori, verso chi usa un linguaggio oscuro, affettato, modaiolo (come quelli che chiamano gli occhiali “eye wear” e le riunioni “briefing”). Insomma gli Elii odiano gli “stronzi che si inculano tutti con parole incomprensibili” come cantano in “Parla come mangi”. Come raccontavo qui, le parolacce infatti sono il linguaggio della sincerità. E’ proprio grazie a questa sincerità che il loro uso di parolacce, gergo e modi di dire ha una naturalezza rara e irresistibile. E instaura subito un’atmosfera di intimità e di complicità con gli ascoltatori. Come questa strofa di “Baffo Natale“, che ironizza sulla frenesia degli acquisti di Natale: “Ventiquattro sera diciannove e ventinove negoziante, stai chiudendo. Mi accontento di qualunque puttanata una maniglia colorata, un portaspilli, un portafogli, un portafogli, una cagata, qualcosa”.

3) DISSACRAZIONE E ABBASSAMENTO: come molti comici, da Rabelais a Benigni, gli Elii usano le parolacce per far scendere dal piedistallo le persone tronfie, e per riportare le discussioni su temi anche impegnati (la vita, la morte, l’amore) a un livello terra-terra. E così l’amore diventa uno scontro di istinti e opposte visioni (“Mettiamola sull’affetto… chiaviamo”, cantano in “Cara ti amo”), il misticismo è la visione ravvicinata della vulva (“La visione”), l’essere alla moda è solo il tentativo di “essere fighi e avere tante fighe” (“Fossi figo”).

E cosa c’è di più dissacrante che ricondurre tutta la nostra vita mentale e sociale alle funzioni fisiologiche? Ecco perché, com’è tradizione nella letteratura grottesca, gli Elii fanno tanti riferimenti al corpo: hanno dedicato canzoni alle mestruazioni (“Essere donna oggi”, in cui gli assorbenti sono “tappi per la figa pelosa”), alle sostanze secrete dal nostro corpo (“Silos”), agli organi del corpo (“Il congresso delle parti molli”), capitanati dal “buco del membro”.

L’operazione di abbassamento viene giocata dagli Elii anche in senso contrario: innalzando (cioè dando dignità artistica a) gli aspetti più piccoli e apparentemente insignificanti della vita, come “Gli uomini col borsello” o la gola, coi suoi piaceri e i suoi dolori (“Gargaroz”).

Gli Elii in versione obesi (Hukapan).

4) SENSO DI SFIDA, GUSTO DELLA PROVOCAZIONE E SPERIMENTAZIONE: molte canzoni affrontano temi spinosi, e nascono per il gusto di tentare l’impossibile. Innanzitutto con se stessi. Per esprimere il loro virtuosismo, per tentare strade nuove, per vedere l’effetto che fa. Hanno dedicato canzoni all’aborto (“Gomito a gomito con l’aborto”), all’abbandono di neonati nei cassonetti (“Cassonetto differenziato per il frutto del peccato”). All’omosessualità, descritta nel pezzo omonimo con queste strofe: “Vivo come voi, soffro come voi, rido come voi, lo prendo in culo come voi. Ma amo più di voi”. E in “La follia della donna”, si parla di “un cartello di ricchioni che ha deciso che l’anno scorso andava il rosso E quest’anno il blé”. Eppure, nonostante l’apparente omofobia e misoginia dei loro testi non hanno sollevato ondate di protesta: sono fra i pochi (con Checco Zalone) che possono permettersi di essere politicamente scorretti senza fare più di tanto scandalo.

Del resto, tutta la loro carriera è costellata di sfide: giusto per fare un esempio, hanno suonato per 12 ore la canzone “Ti amo” con infinite variazioni, finendo nel Guinness dei primati.

5) CREATIVITA’: il vero tabù degli Elii è essere banali, perché sono dotati di uno spiccato senso critico. E quindi non solo rimescolano le carte per sperimentare frontiere inesplorate, ma creano dal nulla. Anche dal punto di vista linguistico: il finale di “Supergiovane” è un capolavoro di creatività linguistica: “Siamo forse secchioni? No. Siamo forse matusa? No. Siamo forse governi? No. Siamo forse checchineris [storpiatura di caghineris, frocio in sardo]? No. Siamo forse bulicci [froci in genovese]? Iarrusi [froci in siciliano]? Buhi [froci in toscano]? Puppi [froci in siciliano]? Posapiano? Orecchioni [storpiatura di ricchioni]?… e così via.

Gli Elii in concerto: sono fra i migliori musicisti d’Italia (Hukapan).

Come ha raccontato Rocco nell’intervista, in diversi brani gli Elii si sono impegnati a dribblare le parolacce. «Ci diverte l’uso copioso della parolaccia, ma anche lo slalom per rimanerne distanti, in modo che, in certe canzoni, passasse il messaggio, ovvero il contenuto principale della canzone». Un principio che si è rivelato efficace proprio nell’affrontare gli argomenti più delicati. Infatti, alcuni temi che in teoria si prestavano a un alto uso di scurrilità sono stati giocati (per sorprendere, e per non scadere nella trivialità becera) con un linguaggio pulito: basti pensare alla canzone dedicata al porno attore superdotato John Holmes, che ha strofe come “soffrivo le pene per colpa del pene” o “il pene mi dà il pane”.

Il testo con più slalom linguistici è “Piattaforma”, dedicato a un tema spinoso e tabù: l’incesto. La canzone è densa di allusioni e la più indiretta è: “Fremo a immaginarti fra i cateti” (ovvero con un angolo di 90°). L’uso di perifrasi, tra l’altro, rende più efficaci alcune battute, che diventano una sorta di enigma che l’ascoltatore deve risolvere: come gli escrementi, definiti “un dirigibile marrone senza elica e timone dentro me” o i peti, descritti così: “Seduto nella vasca, emetto certe bolle che, salendo a galla, corron sulla schiena fandomi felice; giunte in superficie non mi piaccion più…” (ambo i versi sono tratti da “Nubi di ieri sul nostro domani odierno”).

Fra gli eufemismi, invece, nelle canzoni spiccano i sostituti delle bestemmie (Porco dito/porco dighel/zio cantante) che hanno un notevole effetto comico in “Supergiovane“.

E poi, sempre in questa linea, spiccano i numerosi sostituti per i termini sessuali che appaiono in diverse canzoni, con notevole inventiva linguistica: l’organo maschile è chiamato pennarone, maccherone, pippero, peperone, poparuolo, tubatura; lo sperma è chiamato paraflu, pasta del capitano, e così via. «I termini più originali arrivano soprattutto da Faso» svela Rocco «sono il gergo che usava al liceo milanese che frequentava da ragazzo (il liceo scientifico Cremona, ndr)». Un gergo con un uso circoscritto, che grazie alle canzoni è diventato patrimonio nazionale.

Per concludere, ripropongo un vecchio brano degli Elii che è la sigla ideale: “Unanimi“. La canzone dice: “Siamo Elio e le Storie Tese, pronunciamo tante parolacce…Siamo al centro delle vostre attese, Siam gli alfieri dell’impero Sbor… Siam d’accordo pressoché su tutto ma talvolta divergiamo, per esempio sulle parolacce ognun dice quella che gli va“. Ecco la canzone:

Infine, per i maniaci che vogliano rileggere le oltre 200 strofe degli Elii con le volgarità: basta cliccare sul box qui sotto e le trovate tutte. Ma proprio tutte.

[ clicca sul + per aprire il riquadro ]

Questo post è stato ripreso da AdnKronos, Tiscali News, Padova News.

E dal sito ufficiale di ElioELeStorieTese.

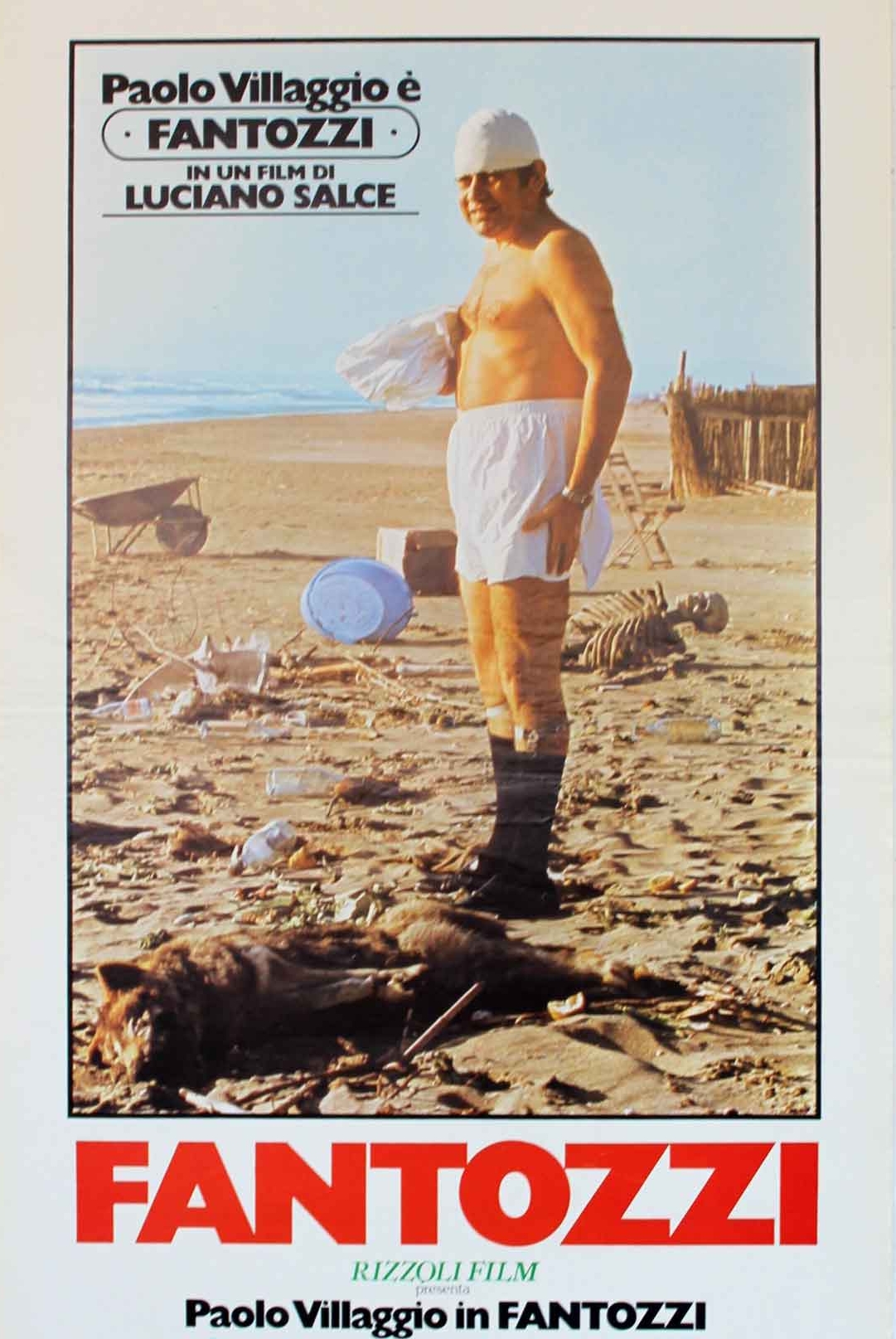

Una delle tipiche espressioni di Fantozzi: timoroso e angosciato.

Ci ha regalato personaggi indimenticabili, che popolano la nostra immaginazione: il perdente assoluto, Ugo Fantozzi; il mediocre ragionier Filini, l’acida signorina Silvani, l’opportunista geometra Calboni…

Ma Paolo Villaggio è entrato nelle nostre vite ancor più nel profondo: ha cambiato per sempre il nostro modo di parlare. Se oggi diciamo “traffico mostruoso”, “alito agghiacciante”, “rutto libero”, “megadirettore galattico”, “com’è umano lei”, “salivazione azzerata”, “lingua felpata” è merito della sua inventiva linguistica, oltre che letteraria.

E proprio il linguaggio è una chiave potente per aprirci le porte della sua arte. Comprese le parolacce, di cui è stato un maestro straordinario, coniando espressioni visionarie e immortali: coglionazzo, merdaccia, cagata pazzesca. Non sono volgarità gratuite ma – come vedremo in questo post – strumenti al servizio del suo mondo immaginifico. Un’arte popolare ma non banale: le iperboli linguistiche e il turpiloquio, infatti, sono state gli strumenti principali della sua satira grottesca. Le sue parolacce fanno ridere, ma allo stesso tempo rappresentano situazioni drammatiche: sfoghi di dolore, sopraffazioni, servilismo, povertà di spirito, cruda schiettezza, senso di rivalsa…

Vestaglione di flanella, frittatona di cipolle, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato, rutto libero: il top della serata per Fantozzi (e molti italiani).

Nonostante le apparenze da clown, con la sua maschera Villaggio ha fatto un’operazione seria e impegnata: “Fingi di far ridere ma racconti qualcosa di tragico”, ha rivelato nell’ultima intervista rilasciata prima di morire. In particolare, ha messo alla berlina il classismo, le sopraffazioni, il servilismo dei “colletti bianchi” e in generale della società italiana. Villaggio aveva lavorato alla Cosider, una società metallurgica nella quale era addetto all’organizzazione di eventi aziendali. E aveva visto da vicino le meschinità della vita da impiegati.

Tanto che questo avvocato mancato (aveva iniziato gli studi di giurisprudenza) e appassionato di letteratura russa ha vinto il premio Gogol, un autore che con lui aveva molte somiglianze.

Villaggio ha descritto la nostra società con cinismo, impersonando un impotente totale. Ovvero l’angoscia principale dell’uomo e del maschio in particolare: ecco perché, spesso, i film di Fantozzi fanno ridere noi uomini (perché esorcizziamo i nostri fantasmi), ma meno le donne: più inclini all’empatia, provano più pena che divertimento nel guardare i tormenti di questo perdente per antonomasia. Tanto che “fantozzi” è entrato nel vocabolario italiano, indicando “l’uomo incapace, goffo e servile, che subisce continui fallimenti e umiliazioni, portato a fare gaffes e a sottomettersi ai potenti”.

Nei riquadri qui sotto ho riunito le parolacce più emblematiche di Villaggio, con i video divertenti tratti dai suoi film: buona visione!

Il turpiloquio ha segnato l’esordio artistico di Villaggio già nel 1962, ben prima che inventasse Fantozzi. Villaggio, che all’epoca aveva 30 anni, era a casa insieme a un altro celebre genovese, il suo amico Fabrizio de Andrè, ad attendere che le rispettive mogli partorissero: questi due artisti erano così in sintonia da diventare genitori in contemporanea.

Il turpiloquio ha segnato l’esordio artistico di Villaggio già nel 1962, ben prima che inventasse Fantozzi. Villaggio, che all’epoca aveva 30 anni, era a casa insieme a un altro celebre genovese, il suo amico Fabrizio de Andrè, ad attendere che le rispettive mogli partorissero: questi due artisti erano così in sintonia da diventare genitori in contemporanea.

De Andrè aveva fatto ascoltare a Villaggio una melodia che aveva appena composto: in pochi giorni, Villaggio, appassionato di storia, le adattò un testo, dedicandolo a Carlo Martello, re dei Franchi, appena tornato dalla battaglia di Poitiers. Nacque così la canzone “Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers”.

Già a quell’epoca Villaggio era appassionato di parodie: in un linguaggio aulico, prende in giro l’eroe che torna vittorioso dalle gesta belliche e si comporta da perfetto cialtrone con una donna di facili costumi. Quando la donna chiede di esser pagata per le sue prestazioni, Carlo sbotta:

«È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi puttane? Anche sul prezzo c’è poi da ridire: ben mi ricordo che pria di partire v’eran tariffe inferiori alle tremila lire»

Un vero azzardo per quell’epoca, tanto che un pretore siciliano li denunciò per linguaggio contrario al buon costume. Tra l’altro, il testo originale scritto da Villaggio conteneva un’altra parolaccia, che – su richiesta della casa discografica – avevano già cassato nel finale della canzone: il verso “frustando il cavallo come un mulo, quella gran faccia da culo” fu corretto in “frustando il cavallo come un ciuco, tra il glicine e il sambuco”.

Un vero azzardo per quell’epoca, tanto che un pretore siciliano li denunciò per linguaggio contrario al buon costume. Tra l’altro, il testo originale scritto da Villaggio conteneva un’altra parolaccia, che – su richiesta della casa discografica – avevano già cassato nel finale della canzone: il verso “frustando il cavallo come un mulo, quella gran faccia da culo” fu corretto in “frustando il cavallo come un ciuco, tra il glicine e il sambuco”.

Villaggio aveva conosciuto De Andrè qualche anno prima. “Io ero un ragazzino incazzato che parlava sporco” ricordava Villaggio. “Gli piacevo perché ero tormentato, inquieto, ed egli lo era altrettanto. Solo che era più controllato, forse perché era più grande di me: allora subito si investì della parte del fratello maggiore e mi diceva: ‘Guarda tu le parolacce non le devi dire, tu dici le parolacce per essere al centro dell’attenzione, sei uno stronzo”.

Ciò, comunque, non dissuase De André dall’usare la parola “puttana” nelle sue canzoni successive come “Via del Campo” (“via del Campo c’è una puttana…”).

All’inizio, Villaggio ha trovato il suo filone nella satira psicologica. Incarnava i panni di un impiegato timidissimo, Giandomenico Fracchia. Ecco come lo presentò lo stesso autore: “era un nevrotico, uno che di fronte ad una ragazza che gli piaceva non riusciva a spiccicar parola, e di fronte al capufficio si cagava addosso“. Celebri gli sketch con il capufficio irascibile impersonato da Gianni Agus e i goffi tentativi di Fracchia di rimanere seduto sulla poltrona sacco.

Ma in questo blog lo voglio ricordare per uno degli sketch più volgari e allo stesso tempo più comici del cinema italiano. La scena di Fracchia al ristorante “Gli incivili”.

Il locale è la parodia di un ristorante vero, “La parolaccia” di Trastevere, Roma, dove i camerieri usano un linguaggio sboccato coi clienti. Tutto un programma il menu del locale: saltinculo alla mignotta, piselloni alla mandrilla, fagioli alla scureggiona… In questo ristorante arriva Fracchia in compagnia della signorina Corvino (Anna Mazzamauro) che tentava di sedurre. Poco dopo arriva il commissario di polizia Auricchio (Lino Banfi), sulle tracce della Belva umana, un pericoloso criminale sosia di Fracchia. Si crea così un mix esplosivo:

Il passaggio da Fracchia a Fantozzi è un salto di livello: Villaggio passa dalla satira psicologica a quella sociale. E la società italiana descritta da Villaggio (sia al lavoro che fuori) è ferocemente classista: in alto ci sono i ricchi, gli imprenditori, e in particolare i megapresidenti, tutti di origini nobili, con “poltrone in pelle umana”, limousine e segretarie in topless, e potere di vita e di morte sui dipendenti. In basso, la gente comune che si arrabatta e tenta in tutti i modi l’arrampicata sociale. Un pessimismo senza scampo: nulla è cambiato dal Medioevo raccontato nella canzone di Carlo Martello…

Villaggio dipinge questo scenario senza girarci intorno. In “Fantozzi contro tutti” fa dire a uno dei capi, il marchese conte Piermatteo Barambani: “La mia famiglia siete voi poveracci, voi disgraziati…. Voi inferiori: questa è la parola giusta. I miei cari inferiori! Perché io, come ben sapete, amo molto i pezzenti”.

Insomma, Villaggio metteva a nudo (per ridicolizzarli) gli abusi di potere. Tanto che, già nella litania di titoli più o meno nobiliari di cui spesso si fregiano i capi, inseriva espliciti indizi della loro personalità: sulla targa della porta di Barambani, infatti, spicca la sequenza di titoli tutt’altro che accademici: “Gr. ladr. farabut. Gr. Croc. mascalz. assass. figl. di gr. putt. marchese conte…”.

Insomma, Villaggio metteva a nudo (per ridicolizzarli) gli abusi di potere. Tanto che, già nella litania di titoli più o meno nobiliari di cui spesso si fregiano i capi, inseriva espliciti indizi della loro personalità: sulla targa della porta di Barambani, infatti, spicca la sequenza di titoli tutt’altro che accademici: “Gr. ladr. farabut. Gr. Croc. mascalz. assass. figl. di gr. putt. marchese conte…”.

Anche l’uso di parolacce riflette le asimmetrie di potere: le volgarità sono concesse ai potenti, ma negate ai sottoposti. Anzi, fra i privilegi dei capi c’era proprio quello di poter insultare unilateralmente gli impiegati: Fantozzi, ad esempio, viene chiamato coglionazzo o merdaccia. Da notare l’uso dei suffissi (ne ho parlato qui), che rafforzano insulti già di per sè pesanti. Un’ulteriore prova del gusto di Villaggio per l’iperbole.

Fantozzi incassa le offese in modo passivo. Le poche volte che tenta di reagire, il povero travet deve pagare un prezzo molto alto: in “Fantozzi” (1975) dopo aver dato l’ennesima testata contro la statua della madre del direttore dell’ufficio raccomandazioni, l’Onorevole Cavaliere Conte Diego Catellani, il nostro eroe reagisce prendendola a calci e chiamandola “Puttana! Puttana! Vecchia stronza!”.

Ma il suo sfogo arriva all’orecchio di Catellani, e davanti a lui, e ai colleghi in sala mensa, Fantozzi è costretto a rimangiarsi gli insulti: “Alludevo a mia moglie!”. E a quella sottomissione se ne aggiunge subito un’altra: accetta di giocare a biliardo contro Catellani, che nessuno aveva il coraggio di battere. Fantozzi, pur essendo molto bravo, gioca volutamente male, e Catellani infierisce: “Il suo è culo, la mia è classe”, e continua a chiamarlo “coglionazzo”.

Ma al 38esimo “coglionazzo”, dopo aver incrociato lo sguardo della moglie, Fantozzi reagisce e ribalta la partita, salvo poi darsi alla fuga:

Anche un perdente assoluto come Fantozzi cerca di mantenere la propria dignità. Ecco perché non mancano – e sono diventate memorabili – le scene in cui l’eroe tragicomico reagisce alle sopraffazioni insultando i potenti. Un giorno (“Fantozzi contro tutti”) esprime un desiderio: “Il megapresidente è uno stronzo, è. Certe volte mi vien voglia di scriverlo in cielo”. Per una beffa del destino, il desiderio si avvera, e la scritta campeggia nell’azzurro. In ditta suonano tutti gli allarmi, e dopo un’accurata perizia calligrafica, Fantozzi viene identificato e redarguito. Graffiante la scena in cui Fantozzi tenta di giustificarsi col “megapresidente arcangelo” in persona: “Ma io non l’ho scritto, l’ho solo pensato!” dice. “E’ questo il suo errore” gli risponde il megapresidente. “Lei non deve pensare”: più satira di così.

Anche un perdente assoluto come Fantozzi cerca di mantenere la propria dignità. Ecco perché non mancano – e sono diventate memorabili – le scene in cui l’eroe tragicomico reagisce alle sopraffazioni insultando i potenti. Un giorno (“Fantozzi contro tutti”) esprime un desiderio: “Il megapresidente è uno stronzo, è. Certe volte mi vien voglia di scriverlo in cielo”. Per una beffa del destino, il desiderio si avvera, e la scritta campeggia nell’azzurro. In ditta suonano tutti gli allarmi, e dopo un’accurata perizia calligrafica, Fantozzi viene identificato e redarguito. Graffiante la scena in cui Fantozzi tenta di giustificarsi col “megapresidente arcangelo” in persona: “Ma io non l’ho scritto, l’ho solo pensato!” dice. “E’ questo il suo errore” gli risponde il megapresidente. “Lei non deve pensare”: più satira di così.

Inevitabile il finale umiliante: Fantozzi è costretto, davanti alla moglie, a inserire il proprio nome in quella scritta, al posto di quello del suo datore di lavoro.

Altrettanto celebre, per non dire storico, lo sfogo di Fantozzi dopo essere stato costretto a vedere “terrificanti e lunghissimi” film impegnati da parte di uno dei suoi capi, Guidobaldo Maria Riccardelli. Proprio la sera della finale dei Mondiali di calcio, tutti gli impiegati sono costretti a vedere le 18 bobine della “Corazzata Kotiomkin” (parodia della “corazzata Potëmkin“). A fine proiezione, Fantozzi non sta più nella pelle e chiede di intervenire al dibattito: “Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni” lo provoca Riccardelli. E Fantozzi esplode nel celebre: “Per me la corazzata Kotiomkin è una cagata pazzesca!”, frase seguita da “92 minuti di applausi”. Lo sfogo liberatorio galvanizza tutti gli impiegati, che una volta tanto si ribellano: legano Riccardelli e per 2 giorni lo costringono a vedere B-movies “Giovannona coscialunga”, “L’esorciccio” e “La polizia si incazza”. Ma alla fine la polizia si incazzò davvero, e gli impiegati furono costretti a recitare in prima persone le scene della “Corazzata Kotiomkin”…

Fra i modi di dire resi celebri da Villaggio, c’è lo storpiamento dei congiuntivi: venghi, vadi, dichi… Un modo di mostrare non solo l’innaturalezza del “lei”, ma soprattutto l’affettazione dei suoi personaggi che, nel volersi dare un tono, mostravano in realtà la propria ignoranza. Messa alla berlina anche attraverso il turpiloquio in una scena di “Fantozzi contro tutti”. Fantozzi, insieme a Filini, faceva da improbabile mozzo sulla barca del marchese conte Barambani. E a un certo punto riceve un ordine in gergo marinaresco: “Cazzi quella gomena!”, cioè tenda quel cavo. Il gioco di parole è ovvio ma Villaggio riesce a farne uno sketch divertente: