Andrea Camilleri (6 settembre 1925 – 17 luglio 2019).

“Trenta picciotti di un paese vicino a Napoli avevano violentato una picciotta etiope, il paese li difendeva, la negra non solo era negra ma magari buttana”. Questo brano contiene solo 26 parole. Ma sono certo che tutti sapete chi le ha scritte: Andrea Camilleri ne “Il ladro di merendine”. L’autore dei gialli di Montalbano, infatti, si riconosce a prima vista grazie a due tratti inconfondibili: il dialetto siciliano e le parolacce, anzi: le “parolazze”. Ci avete fatto caso? Forse non molto, perché in Camilleri il turpiloquio è così integrato nello stile letterario da non destare sorpresa né scandalo.

Ma quanto sono frequenti le parolacce nei romanzi dello scrittore siciliano? Sono un orpello marginale o svolgono un ruolo importante? Da assiduo lettore di Camilleri, da siciliano e da studioso di turpiloquio, non potevo sottrarmi alla domanda. Così ho deciso di studiarle per celebrare il suo anniversario: oggi avrebbe compiuto 95 anni.

I protagonisti della serie tv su Montalbano.

Data la sua smisurata produzione letteraria, ho scelto di limitare lo studio ai soli romanzi del ciclo di Montalbano, escludendo i racconti brevi (“La paura di Montalbano”, “Un mese di Montalbano”, “Gli arancini di Montalbano”, “La prima indagine di Montalbano”): rimaneva comunque una quantità notevole di romanzi: 28, tutti editi da Sellerio, compreso “Riccardino”, uscito postumo quest’estate.

Così, “con santa pacienza” e “santiando” (imprecando) come avrebbe fatto il commissario alla vista di una pila di scartoffie da firmare sulla scrivania, mi sono messo all’opera. Glielo dovevo, dato che mi ha fatto trascorrere molte giornate di svago leggendo i suoi libri.

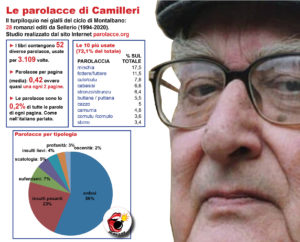

Prima di armarvi anche voi di pazienza per leggere i risultati (l’analisi è stata “longa e camurriusa”, cioè lunga e maledettamente complicata) vi anticipo un dato: nei suoi gialli, Camilleri ha usato 52 parolacce diverse, sia in siciliano che in italiano (e può darsi che me ne siano sfuggite altre), per 3.109 volte. Le espressioni volgari appaiono in media quasi una volta ogni 2 pagine. Dunque, il turpiloquio non svolge un ruolo marginale. Anzi, aiuta molto a capire la sua arte. Vedremo come e perché. Ma prima devo raccontarvi come ho ottenuto questi risultati.

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

I risultati: una ogni 2 pagine (ma in calo nel tempo)

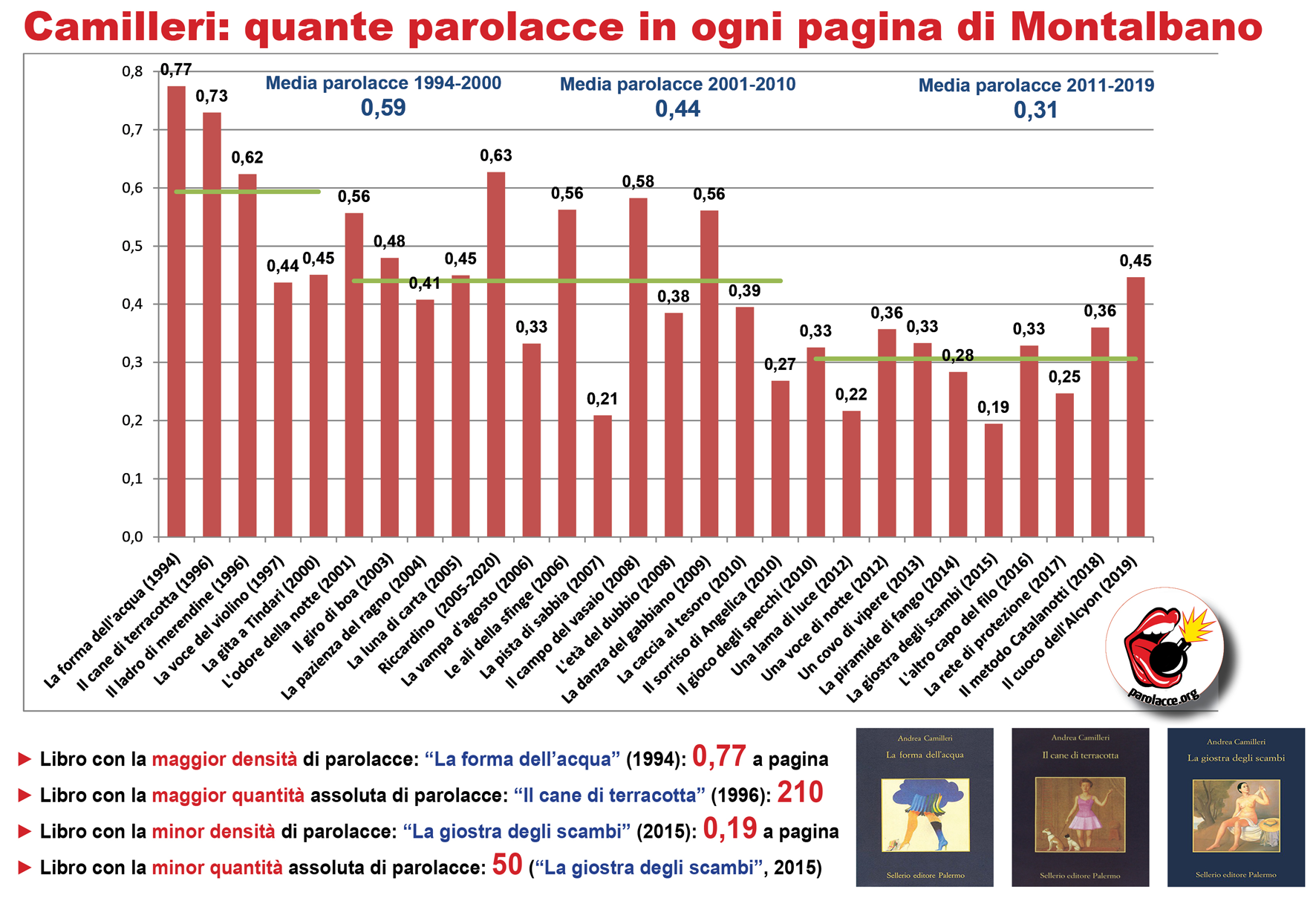

Il censimento, come anticipato, ha dato questo risultato: nei 28 romanzi del ciclo di Montalbano sono presenti 52 parolacce, scritte per 3.109 volte. Su un totale di 7.367 pagine, è una media di 0,42 parolacce a pagina: quasi una ogni 2 pagine. Dato che, facendo una media approssimativa, ogni pagina contiene 200 parole, le volgarità sono lo 0,2% delle parole. La stessa frequenza che avevo riscontrato nella mia ricerca sul turpiloquio nell’italiano parlato. Non è un caso, e vedremo più avanti il perché.

Nel frattempo, però, bisogna segnalare un altro dato: nel corso della sua lunga produzione letteraria durata 25 anni (per la serie di Montalbano) la quantità di volgarità si è progressivamente dimezzata: è passata dal picco delle opere iniziali, che avevano una media di 0,59 parolacce per pagina negli anni ‘90, a 0,44 nel primo decennio degli anni 2000, per concludere con una media di 0,31 negli ultimi 10 anni. Tant’è vero che il libro con la maggior densità di parolacce è “La forma dell’acqua” (1994), con 0,77 parolacce a pagina, mentre quello con la minor densità di parolacce è “La giostra degli scambi” (2015), con 0,19 volgarità a pagina.

Come spiegare questo calo?

A volte, nella carriera di un autore, il turpiloquio è usato per fare clamore, attirare l’attenzione suscitando scandalo. Poi, una volta che si è affermato, questa esigenza viene meno, anche per rivolgersi a un pubblico più ampio e non incorrere in censure. E’ anche il caso del nostro autore? Improbabile, visto che parolacce anche forti appaiono in tutta la sua produzione: e ne basta anche una sola per fare clamore. Tra l’altro, le espressioni veramente pesanti (pompino, fica, sticchio, chiavare) appaiono pochissime volte: in generale, infatti, gli insulti pesanti sono una minoranza, solo uno su 4. Camilleri sapeva spendere il turpiloquio con equilibrio, solo quando era necessario alla narrazione. Non usava le scurrilità un tanto al chilo, insomma.

Forse, allora, potrebbe aver giocato un fatto anagrafico: quando iniziò a scrivere il primo romanzo della serie, Camilleri aveva già 69 anni; negli ultimi 10 anni della sua produzione aveva superato gli 85 anni d’età, e forse era meno incline alle passioni a tinte forti espresse dal turpiloquio. Può darsi, ma solo in parte. Basta leggere questo passo:

“Va bene Maria, facciamo in questo modo e poi però prometti che te ne vai. Io ti faccio un regalo, anzi il mio cazzo ti fa un ultimo regalo”.

Ad un certo punto un sorriso ebete gli si disegnò sul volto. Pensavo che la medicina avesse fatto effetto, invece nulla. Solo quel sorriso cretino che continuava ad aleggiare sulle sue labbra. Ci crede che è stato quel sorriso, commissario, a farmi liberare da lui? Ho capito mentre lo guardavo che io lo odiavo, che lo detestavo, che io sì che sarei stata capace di ucciderlo, e allora d’impulso, senza pensarci, presi il tagliacarte che aveva sul comodino e glielo infilai nel cuore. Carmelo non si mosse, non cercò di fermarmi, continuò a sorridere e io a spingere il pugnale. Poi mi sentii libera. Finalmente libera. Lo lasciai sul letto.

Montalbano e le donne: una passione costante.

Questo brano è tratto da “Il metodo Catalanotti”, pubblicato nel 2018, l’anno prima di morire. Quando aveva 93 anni. Per chi non conosce la lucidità di Camilleri, potrebbe sorprendere che un uomo di quell’età sia stato capace di immaginare, e in modo così vivido, una situazione del genere: sesso e sangue. Ma non è l’unica, dato che c’è un’altra passione costante e altrettanto carnale dei suoi racconti: quella per la cucina. Le descrizioni delle scorpacciate luculliane del commissario fra arancini, frittura di pesce, pasta al nivuro di siccia (al nero di seppia) sono memorabili. Un aggettivo quanto mai pertinente, dato che, come Camilleri ha rivelato in un’intervista, parlare di cibo è “come fare penitenza, aspra e dolorosa per chi, come me, a lungo ha gustato i piaceri della buona tavola e ora non può più per l’età e per ferreo diktat medico. Ho preferito continuare a patire nel ricordo di certi sapori, nella memoria di certi odori”.

Camilleri era non solo un attento osservatore delle persone, ma anche delle sensazioni fisiche. E con grande capacità di memoria, evocativa e rievocativa. Dunque, se nel corso della sua lunga produzione ha dimezzato la quantità di termini scurrili, credo l’abbia fatto per una consapevole scelta artistica: li ha considerati meno adatte alle storie che voleva raccontare. E in particolare al protagonista che ha voluto rappresentare: col passare degli anni, infatti, il commissario Montalbano appare sempre più rassegnato alle ingiustizie sociali, agli abusi di potere, alle inteferenze della politica nelle sue indagini. E questa rassegnazione ha spento gradualmente la sua tenacia e la sua rabbia, rendendolo più sfiduciato che “‘ncazzato” e “nirbuso“. E quindi meno incline a sfogarsi con le parolacce.

La top ten delle volgarità

E ora vediamo quali sono le 10 espressioni più frequenti, che da sole rappresentano quasi 3 espressioni su 4 (il 72,1%):

| PAROLACCIA | % SUL TOTALE |

| 1) minchia | 17,5 |

| 2) fottere/futtere | 11,5 |

| 3) culo/culu | 7,8 |

| 4) cabasisi | 6,6 |

| 5) stronzo/strunzu | 6,4 |

| 6) buttana / puttana | 5,5 |

| 7) cazzo | 5,0 |

| 8) camurria | 4,8 |

| 9) cornutu /cornuto | 3,6 |

| 10) sbirro | 3,4 |

| TOTALE | 72,1% |

Questa “top 10” rivela già molte cose. Innanzitutto, un doppio realismo: molti dei termini più usati, infatti, coincidono con i 10 maggiormente pronunciati dagli italiani (minchia, cazzo, culo, stronzo sono anche nella “top 10” delle parolacce più pronunciate dagli italiani). E le espressioni siciliane come minchia (quasi una parolaccia su 5: un’amata minchia, scassare la minchia, non capire una minchia, minchia di ragionamento…), fottere (usato più nel senso di “fregare” che in senso osceno, o anche come “rovinare” nell’espressione rafforzata “catafottere”), camurria (seccatura, da “gonorrea”), cornuto sono effettivamente le più usate dai siciliani: per una serie di romanzi ambientati in Trinacria, non poteva essere altrimenti. A questo scenario abbastanza prevedibile, però, si aggiungono due espressioni inaspettate: “cabasisi” e “sbirro”.

Una pianta di zigolo, con in vista i tubercoli.

Il primo, “cabasisi”, è in realtà un eufemismo (di cui mi sono occupato in questo articolo): è cioè un termine non volgare che allude ai testicoli. Il nome deriva dalle parole arabe habb, bacca, e haziz, dolce: i dolcichini, cioè i tubercoli del cipero (o zigolo) dolce (Cyperus esculentus) la cui forma ricorda per l’appunto le gonadi maschili. E’ una parola dotta, che in realtà non è popolare fra i siciliani: probabilmente Camilleri l’ha preferita al termine dialettale “cugghiuna” (coglioni) che è un’espressione molto pesante. Camilleri l’ha usata in tutto e per tutto come sostituto di “palle” nelle espressioni “levarsi dai cabasisi”, “rompere/scassare i cabasisi”, “firriamento (giramento) di cabasisi”, “stare supra ai cabasisi” (stare sulle palle). Tant’è vero che le espressioni corrispondenti in italiano sono una minoranza: “palle” è presente solo 11 volte (0,4%), e “coglione” 43 volte (1,4%) ma il termine è usato anche come insulto (“coglione” e “rincoglionito”). Oggi, però, proprio grazie al successo di Camilleri (oltre 100 libri e 25 milioni di copie vendute solo in Italia) “cabasisi” è diventato popolare non solo in Sicilia ma in tutta Italia.

Montalbano e Fazio, sbirri con “teste fine”.

Ancor più particolare l’uso intensivo della parola “sbirro”. Il motivo? Non solo perché i romanzi di Camilleri sono polizieschi, che hanno per protagonista un commissario, Salvo Montalbano. La parola è uno spregiativo: deriva da birrus (rosso, colore delle divise medievali) indica i servi violenti e ciechi del potere. Ma, in Sicilia, l’appellativo ha anche il significato di spia, delatore, furbo: nel 1800 sotto i Borboni, infatti, il funzionario di polizia Salvatore Maniscalco, palermitano, per garantire l’ordine pubblico organizzò un’efficiente rete di spie e di informatori reclutandoli anche fra i criminali. Ma nella maggior parte delle pagine, questo termine non è usato dai criminali e in senso spregiativo, bensì dallo stesso Montalbano e per lo più in senso positivo, come complimento o con compiaciuto orgoglio: “Fazio era un bravissimo sbirro e ’na gran bella testa fina” (“Il cuoco dell’Alcyon”). Infatti “sbirro” è per lo più presente in espressioni come “istinto di sbirro, doveri di sbirro, testa di sbirro, bravo sbirro”. Insomma, lo sbirro è chi serve lo Stato al servizio della giustizia, usando l’intelligenza. Un “insulto di solidarietà”, come quando le persone di colore chiamano se stessi “negri” ribadendo la propria identità fregandosene del disprezzo degli altri.

Ecco due passi che mostrano questo uso: “in questo consisteva il suo privilegio e la sua maledizione di sbirro nato: cogliere, a pelle, a vento, a naso, l’anomalia, il dettaglio macari (pure) impercettibile che non quatrava con l’insieme, lo sfaglio (differenza) minimo rispetto all’ordine consueto e prevedibile» (“Un mese con Montalbano”). Montalbano,infatti, era uno sbirro anomalo nel carattere e nel modo di fare: era umorale e istintivo, agiva sempre di testa propria. E spesso fuori dagli schemi e dalle procedure, anche organizzando messe in scena per tendere trappole (sfunnapedi) ai sospettati, per farli cadere in contraddizione: “Fare tiatro a Montalbano l’addivirtiva. Come a tutti i veri sbirri. Essiri tragediaturi era forse condizioni ‘ndispensabili per ogni ‘nvistigatori di rispetto. Sulo che abbisognava essere abbili assà (“Riccardino”).

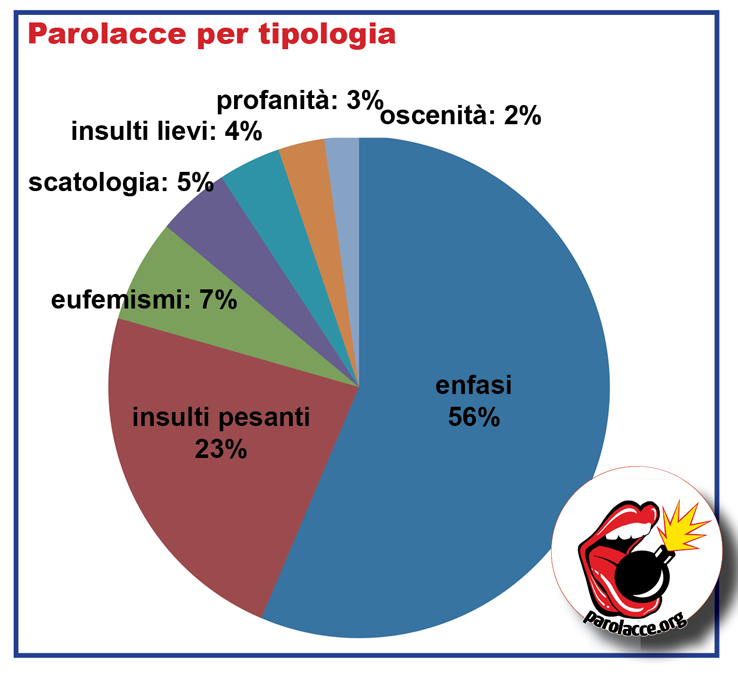

Sette tipi di parolacce

Sappiamo dunque quali sono le parolacce più usate nei romanzi di Camilleri (potete vedere il file completo qui). Ma in quali modi sono usate? Un modo per capirlo è classificarle per tipologia. Le ho riunite in 7 grandi famiglie: insulti pesanti e maledizioni; espressioni enfatiche e colloquiali; espressioni scatologiche (cioè escrementizie), insulti leggeri; oscenità (termini sessuali diretti), profanità (termini religiosi usati come imprecazioni) ed eufemismi.

Ecco i risultati, riassunti nel grafico a torta qui a fianco.

[ Cliccare sulle strisce blu per visualizzare le espressioni ]

In questa categoria di volgarità sessuali andrebbe inserita anche la scelta del cognome del vice di Montalbano, Mimì Augello: un cognome rivelatore (nomen-omen), dato che Augello (uccello) era un Don Giovanni. Così come l’ingenuo Agatino Catarella è un naif puro (dal greco agathòs, buono, è kàtharos, puro).

Le 4 radici letterarie di Montalbano

Camilleri con Vàzquez Montalbàn.

Per comprendere le ragioni per cui Camilleri ha inserito il turpiloquio nei suoi libri, occorre inquadrare la sua produzione identificando il filone letterario a cui attinge. Non basta dire che è il “giallo”: perché i suoi polizieschi sono molto particolari, perché sono la sintesi di numerosi riferimenti letterari.

Innanzitutto i polizieschi di Leonardo Sciascia, per l’ambientazione in Sicilia e gli intrighi di mafia e corruzione (oltre che per l’affermazione che “il giallo è un genere per eccellenza trasparente, la forma letteraria più onesta”); per quanto riguarda il linguaggio, Sciascia è un autore con uno stile “alto” seppure non privo di parole volgari, ma attribuiti per lo più a criminali, come il mafioso Mariano nel “Giorno della civetta”: (l’umanità) la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà”.

Nello stesso filone, Camilleri ha come modello anche Georges Simenon, di cui sceneggiò in tv il commissario Maigret: e come Maigret Montalbano è istintivo, umorale e applica una sua personale giustizia ai casi.

Il terzo modello è ovviamente Manuel Vázquez Montalbán: il suo investigatore Pepe Carvalho aveva, oltre alla passione per la cucina, un linguaggio sboccato almeno tanto quanto il commissario Montalbano (il cui nome è appunto un omaggio all’autore spagnolo). Nei gialli di Carvalho, tra l’altro, non mancano le riflessioni sociali e politiche dell’autore, e anche questo è un elemento in comune con Camilleri.

Non mancano le influenze (più marginali nei gialli) di Luigi Pirandello, soprattutto per i dialoghi interiori del commissario e per il contrasto fra realtà e apparenza.

Ma nessun influsso linguistico, che invece arriva, e molto, da Carlo Emilio Gadda: oltre ad aver scritto un celebre poliziesco (“Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”) ha usato il dialetto, introducendo anche vari termini inventati di sana pianta (anche se inseriti in tutt’altro contesto, grottesco e multistilistico).

Catarella, macchietta da opera dei pupi.

Ed è soprattutto nell’uso dei termini dialettali che si collocano le radici di Camilleri: nella mia analisi ne ho riscontrati 26 su 52 (la metà esatta) di cui 15 sono usati esclusivamente in siciliano, altri anche con il corrispettivo italiano (che prevale nella gran parte dei casi, tranne per i termine “buttana”). Come ha osservato lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, il siciliano di Camilleri è anche in molti casi siciliano “reinventato, una sorta di gramelot”, cioè un linguaggio a volte senza senso letterale ma usato come strumento espressivo. Basti pensare a termini come facchisi (fax), uozap (Whatsapp), “Gli occhi gli facevano pupi pupi”, e al celebre “pirsonalmente di pirsona” dell’agente Agatino Catarella. Buttafuoco osserva che questo gramelot è “a uso di messa in scena, come nell’opera dei pupi”: osservazione acuta, dato che spesso Camilleri inventa scene comiche molto corporee, che vedono spesso come protagonista proprio Catarella che costantemente storpia i cognomi delle persone che chiamano al centralino della polizia: Peritore che diventa “Piritone” (grosso peto), Cavazzone che diventa Cacazzone e così via.

Camilleri, infatti, usa spesso alcuni “tormentoni”, cioè situazioni ricorrenti, anche attraverso l’uso di espressioni volgari: la più celebre è “la facci a culu di gaddrina di Pippo Ragonese, il commentatore televisivo che “era sempri dalle parti di chi cumannava”. Oppure “quella grannissima camurria del dottor Lattes”, l’untuoso capo di gabinetto del questore Bonetti-Alderighi.

Le 5 esigenze narrative

Ma al di là di questi riferimenti letterari, l’uso delle parolacce risponde a precise esigenze narrative di Camilleri. Ne ho identificate 5:

Duello verbale col dottor Pasquano, medico legale.

REALISMO: voleva rappresentare fedelmente l’ambientazione siciliana colloquiale, la naturalezza del parlato quotidiano. Camilleri, da abile regista televisivo e teatrale, era un maestro non solo nelle trame ricche di colpi di scena che tengono avvinto alle pagine il lettore, ma anche nei dialoghi. Sempre ritmati, verosimili, efficaci: «Quindi zoppichiava?» (chiese Montalbano). «Non è detto» (rispose Pasquano) «Ha altro da dirmi?». «Sì». «Me lo dica». «Si levi dalle palle». (“La danza del gabbiano”).

Ecco come lo stesso Camilleri racconta la cura con cui si dedicava a ottenere il realismo della lingua parlata: «Scrivo una pagina, la correggo, la rifaccio, a un certo punto la considero definitiva. In quel momento me la leggo a voce alta. Chiudo bene la porta, per evitare di essere ritenuto pazzo, e me la rileggo, ma non una volta sola: due volte, tre. Cerco di sentire – e in questo la lunga esperienza di regista teatrale evidentemente mi aiuta – soprattutto il ritmo». E in questa ricerca di realismo, il siciliano è uno strumento essenziale: non solo perché i suoi gialli sono ambientati in Sicilia, ma soprattutto perché per lui il dialetto è la lingua più immediata, viva, spontanea, senza filtro: «La parola del dialetto è la cosa stessa, perché il dialetto, di una cosa, esprime il sentimento, mentre la lingua, di quella stessa cosa, esprime il concetto». In pratica, il dialetto esprime l’essenza delle cose, la loro natura profonda senza le sovrastrutture artificiali della cultura. L’italiano, invece, è la lingua dell’astrazione, dei temi generali, ma anche della distanza dai sentimenti e dalla spontaneità.

AMBIENTAZIONE: i suoi gialli raccontano il mondo delle caserme e dei criminali. Sia nel loro gergo, che nella crudezza di alcune ambientazioni violente. «Siccome che sei stato pigliato come un fissa con tri macchine arrubbate, vali a diri in flagranza di reato, caro Macaluso, stavolta ho l’impressione che sei fottuto. Macari pirchì sei recidivo, hai due precedenti sempri per ricettazione» disse Fazio. (“Il sorriso di Angelica”).

Montalbano: un commissario umorale e passionale.

CARATTERI DEI PERSONAGGI: molti di loro sono umorali. Non solo Montalbano, ma anche la fidanzata Livia, il vice Augello, il dottor Pasquano. E il turpiloquio rappresenta fedelmente il loro nirbuso. Le parolacce sono il linguaggio delle emozioni, rappresentate in tutta la loro ricchezza: rabbia, sorpresa, frustrazione, disgusto, paura, irritazione… «Mimì, mi hai rotto i cabasisi. Dimmi subito che minchia ti capita». (La gita a Tindari) Oppure: «Lo vedi? Lo vedi?» scattò il commissario. «E dire che avevi promesso! E te ne vieni fora con una domanda a cazzo di cane! Certo che è morta, se dico aveva e viveva!». Augello non fiatò. (“La gita a Tindari”)

EROTISMO: è un tema di fondo, giocato sia nella passione carnale (le donne piacciono anche a Montalbano, non solo ad Augello), sia a volte nei delitti e nelle violenze sessuali. I termini osceni sono usati o per esprimere e indurre eccitazione, oppure per rappresentare lo squallore della violenza. “le coppie non mercenarie e cioè amanti, adùlteri, ziti, se ne andavano dal posto, smontavano («in tutti i sensi» pensò Montalbano) per lasciare largo al gregge di Gegè, buttane bionde dell’est, travestiti bulgari, nigeriane come l’ebano, viados brasiliani, marchettari marocchini e via processionando, una vera e propria Onu della minchia, del culo e della fica” (“Il cane di terracotta”).

UMORISMO: a volte servono ad allentare la tensione, spezzare il ritmo con siparietti o battute comiche. “Quando niscì da casa pronto per la partenza, c’era Gallo, l’autista ufficiale del commissariato, che gongolava. «Taliasse ccà, dottore! Guardi le tracce! Che manovra! Ho fatto firriàre la macchina su se stessa!».

«Complimenti» fece cupo Montalbano.

«Metto la sirena?» spiò Gallo nel momento che partivano.

«Sì, nel culo» rispose Montalbano tòrvolo. E chiuse gli occhi, non aveva gana di parlare. ( “La voce del violino”)

Insomma, Camilleri è come un pianista capace di passare dal jazz al rock, dal liscio alla disco music. Aveva, insomma, grande padronanza espressiva dei più diversi registri linguistici: una consapevolezza che non può prescindere dalle parolacce, come ricorda questo brano tratto da “La pensione Eva” (non appartenente al ciclo di Montalbano): «Aveva imparato che la Pensione Eva si poteva chiamare casino oppure burdellu e che le fìmmine che ci stavano dintra e che si potivano affittare erano nominate buttane. Ma burdellu e buttane erano parolazze che un picciliddru perbene non doveva dire». Ecco perché chi lo ha conosciuto da vicino racconta che, nei momenti di rabbia (che anche a lui non mancavano, come a tutti) Camilleri si sfogava anche dicendo parolacce, che sono il linguaggio delle emozioni forti e della sincerità: e, ne siamo certi, lo faceva usando l’improperio giusto al momento giusto, con pertinenza e senso delle proporzioni. In tutte le sfumature linguistiche, dalla più aulica alla più greve.

Insomma, Camilleri è come un pianista capace di passare dal jazz al rock, dal liscio alla disco music. Aveva, insomma, grande padronanza espressiva dei più diversi registri linguistici: una consapevolezza che non può prescindere dalle parolacce, come ricorda questo brano tratto da “La pensione Eva” (non appartenente al ciclo di Montalbano): «Aveva imparato che la Pensione Eva si poteva chiamare casino oppure burdellu e che le fìmmine che ci stavano dintra e che si potivano affittare erano nominate buttane. Ma burdellu e buttane erano parolazze che un picciliddru perbene non doveva dire». Ecco perché chi lo ha conosciuto da vicino racconta che, nei momenti di rabbia (che anche a lui non mancavano, come a tutti) Camilleri si sfogava anche dicendo parolacce, che sono il linguaggio delle emozioni forti e della sincerità: e, ne siamo certi, lo faceva usando l’improperio giusto al momento giusto, con pertinenza e senso delle proporzioni. In tutte le sfumature linguistiche, dalla più aulica alla più greve.

Dunque, se qualcuno affermesse che nei gialli di Camilleri le parolacce svolgono un ruolo marginale, direbbe “una sullenne minchiata”.

Dedico questo articolo al mio amatissimo papà, Giovanni Tartamella, scomparso lo scorso 25 settembre.

Sei stato immenso, come il vuoto che sento.

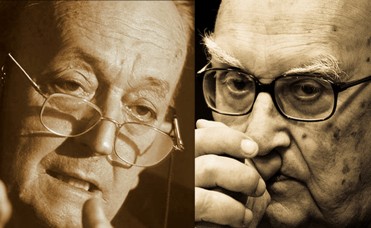

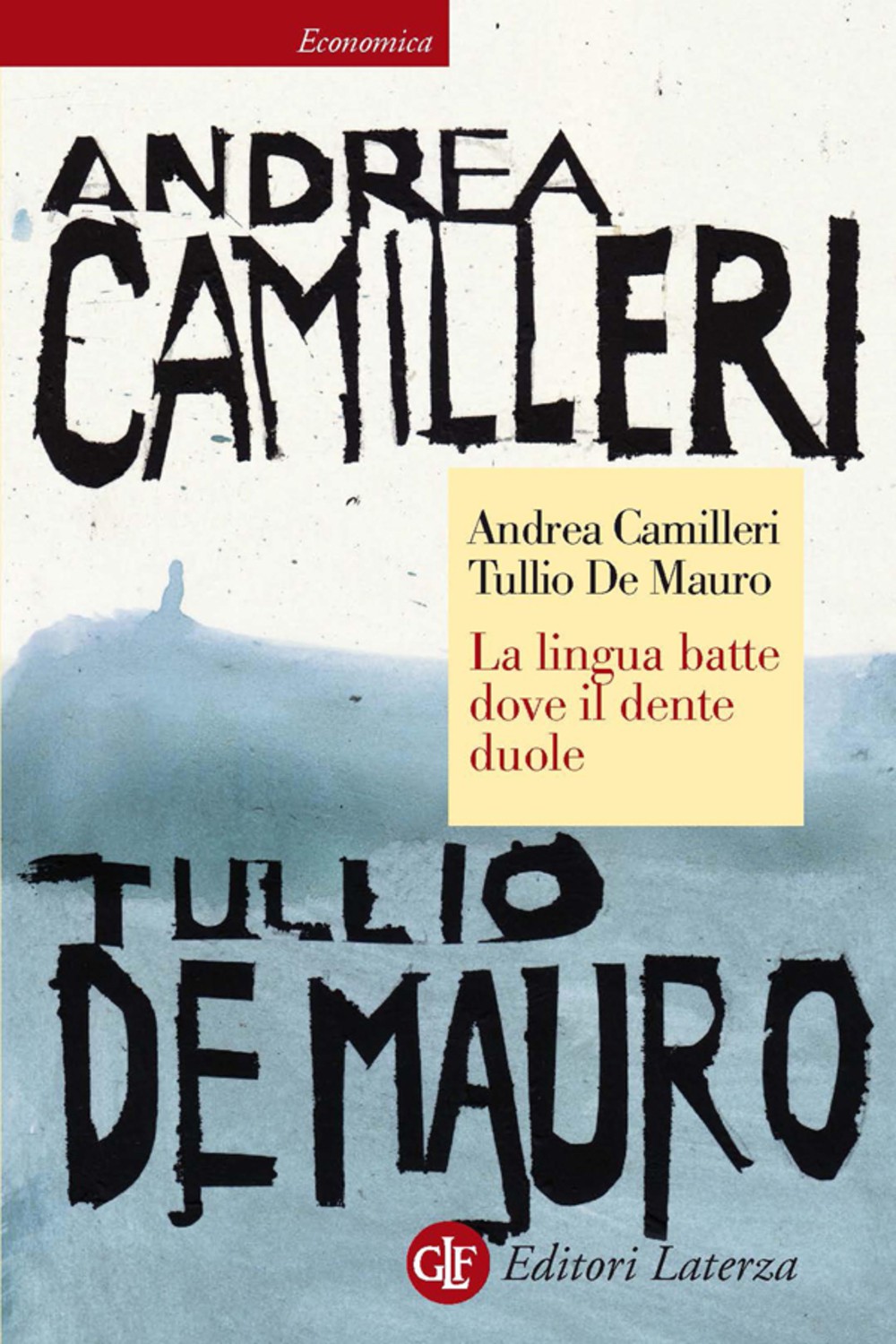

Tullio De Mauro e Andrea Camilleri (gent. conc. Laterza).

Chi fa le crociate contro le parolacce spesso dimentica che hanno un aspetto positivo importante: sono un linguaggio di verità. Come i dialetti, esprimono la realtà in modo diretto, naturale, senza filtro. Me l’hanno ricordato due uomini di cultura che stimo molto: il linguista Tullio De Mauro e lo scrittore Andrea Camilleri, in un libro pubblicato da poco, “La lingua batte dove il dente duole” (Laterza).

Il libro esalta il ruolo del dialetto: «la lingua degli affetti, un fatto confidenziale, intimo, familiare» dice Camilleri. «La parola del dialetto è la cosa stessa, perché il dialetto, di una cosa, esprime il sentimento, mentre la lingua, di quella stessa cosa, esprime il concetto». In pratica, il dialetto esprime l’essenza delle cose, la loro natura profonda senza le sovrastrutture artificiali della cultura. L’italiano, invece, è la lingua dell’astrazione, dei temi generali, ma anche della distanza dai sentimenti e dalla spontaneità. Ma che c’entrano i dialetti con le parolacce?

C’entrano. Per dimostrare che il dialetto è la lingua della verità, De Mauro cita un caso giudiziario scoperto da una linguista fiorentina, Patrizia Bellucci: un processo per stupro, celebrato probabilmente un secolo fa, ai danni di un certo Nicolino.

C’entrano. Per dimostrare che il dialetto è la lingua della verità, De Mauro cita un caso giudiziario scoperto da una linguista fiorentina, Patrizia Bellucci: un processo per stupro, celebrato probabilmente un secolo fa, ai danni di un certo Nicolino.

Il magistrato gli domanda: «Dite, Nicolino, con il qui presente Gaetano fuvvi congresso (congresso carnale, ndr)?».

Nicolino lo guarda interdetto.

Il magistrato, paziente, cerca di essere a modo suo più chiaro: «Nicolino, fuvvi concubito (congiungimento carnale, ndr)?». Nicolino continua a non capire e il magistrato si spinge al massimo della precisione consentitagli dall’eloquio giudiziario: «Nicolino, ditemi, fuvvi copula (idem, ndr)?». Nicolino lo guarda smarrito.

E allora il magistrato abbandona l’italiano giudiziario e gli dice finalmente: «Niculì, isso, Gaetano, te l’ha misse ‘n culo?».

E Nicolino finalmente annuisce e risponde: «Sì, sì».

L’episodio, oltre a far sorridere, è prezioso perché rivela aspetti profondi. Innanzitutto, che il linguaggio giuridico è (come tutti i linguaggi specialistici) artificioso, lontano dalla spontaneità: e questo è un grave handicap, dato che la giustizia dovrebbe essere istintiva e cristallina. Un linguaggio giuridico meno bizantino renderebbe la vita più difficile ai mistificatori (ricordate il latinorum di Manzoni?).

Ma l’aneddoto rivela soprattutto che le parolacce sono tali perché evocano il sesso in modo diretto, senza timore riverenziale, senza distanze. Pene e cazzo si riferiscono allo stesso oggetto, eppure il primo termine è accettabile e si può dire in ogni circostanza, mentre il secondo è offensivo. Perché? Perché mentre il termine scientifico parla di sesso in modo neutro, asettico, la parola volgare evoca in modo concreto ciò che nomina, e per di più in modo crudo. E questo ci turba non solo perché abbiamo bisogno di tenere a distanza il nostro lato animalesco, ma anche perché il sesso è fonte di ansie, di forti emozioni, e va quindi maneggiato con cautela.

Questo ragionamento vale non solo per i termini sessuali: vale per tutte le parolacce. Dire a qualcuno che è stronzo – se lo è davvero – è l’unico modo appropriato di dire la verità. Anzi: talvolta le parolacce possono addirittura essere rivelatrici di aspetti profondi e nascosti della realtà. Un tempo, nelle piazze, gli eroi o i potenti erano acclamaati e insultati al tempo stesso, racconta il critico russo Michail Bachtin: la lode e l’inguria riuscivano a esprimere i sentimenti ambivalenti (odio e amore) che tutti proviamo.«L’ingiuria» dice Bachtin «è anche un modo per rivolgersi con schiettezza a chi si ama: chiamare le cose col loro nome, sollevare il velo sull’ambivalenza della realtà, in cui gli opposti convivono, dando spazio al gioco verbale e abolendo le frontiere fra persone». E’ per questo motivo che ci si può rivolgere a un amico dicendogli «Ehi, come va, vecchio scarpone?».

Proprio per questo le parolacce sono usate nella goliardia, dai comici, e in particolare nella satira: è il linguaggio del popolo, della piazza, che serve a innescare un’atmosfera di gioco e di libertà carnevalesca, infantile. Ma è anche un modo straordinario di rivelare qualcosa, di dire la verità così com’è: nuda e cruda. Come quando il comandante De Falco disse a Schettino: «Salga a bordo, cazzo!».

«Le parolacce» dice ancora Bachtin «sono frammenti di una lingua estranea, nella quale si poteva dire qualsiasi cosa; ma ora si possono solo esprimere insulti privi di senso». Quando scriveva queste parole, i reality e la tv volgare ancora non c’erano, ma la frase descrive perfettamente l’uso dozzinale e inflazionato delle parolacce oggi. Per fortuna, però, ci sono i comici, i rapper, i poeti che tengono viva la funzione rivelatrice e schietta delle parolacce: come fa Corrado Guzzanti nell’antologia qui sotto. Contro le anestesie sterili degli eufemismi, del linguaggio “politicamente corretto”, che spesso è un alibi per castrare e tappare la bocca a chi vuol dire una verità scomoda.

The post Parolacce: il linguaggio della verità first appeared on Parolacce.]]>

Una locandina del “Vernacoliere”, mensile satirico livornese.

Siamo davvero il popolo più sboccato del pianeta? L’Italia è davvero il regno delle parolacce? Quando la scrittrice californiana Dianne Hales è venuta in Italia a intervistarmi sulle parolacce per scrivere il suo libro “La bella lingua” (dedicato all’italiano: vedi segnalazioni qui) mi aveva chiesto se gli italiani dicono più parolacce rispetto ad altri popoli. Nel suo libro, infatti, racconta – con affetto, ironia e un po’ di sconcerto – un aspetto che colpisce molti stranieri: la grande varietà di espressioni volgari che abbiamo, e l’ampio uso che ne facciamo in qualunque circostanza della vita.

La domanda (e le osservazioni) di Dianne sono intriganti. Difficile dire se la nostra lingua sia la più ricca di scurrilità, ma una cosa è certa: questa grande ricchezza espressiva è merito dei tanti dialetti della nostra lingua.

Partiamo da qualche dato. Quante sono le parolacce in italiano? Impossibile catalogarle: come racconto in Parolacce i dizionari come lo Zingarelli ne citano circa 300, ma se si analizza a fondo il linguaggio, per esempio concentrandosi sui termini erotici, si sale a oltre 3.100 termini, come avevo censito in questo articolo….

Del resto, per avere un’idea concreta basta ricordare il celebre sketch (vedi il filmato qui sotto) di Roberto Benigni in cui – sotto lo sguardo fra lo sgomento e il divertito di Raffaella Carrà – elencava i sinonimi (solo una piccola parte!!!) dei genitali maschili e femminili:

https://youtu.be/oNpoHj297R8

E proprio lo sketch di Benigni è un ottimo punto di partenza per capire le radici dialettali del turpiloquio. Il gioco di elencare i diversi nomi delle zone erogene (che diventano sempre più ricche, rivelatrici e sfuggenti quanto più le si nomina), infatti, è molto antico… Vi ci sono cimentati celebri poeti dialettali come Giorgio Baffo (veneziano, (1694-1768), Carlo Porta (milanese, 1775-1821), Gioachino Belli (romanesco, 1791-1863), Ferdinando Russo (napoletano 1866-1927).

LA MADRE DE LE SANTE

Chi vvò cchiede la monna a Ccaterina,

Pe ffasse intenne da la ggente dotta

Je toccherebbe a ddì vvurva, vaccina,

E ddà ggiù co la cunna e cco la potta.

Ma nnoantri fijjacci de miggnotta

Dimo scella, patacca, passerina,

Fessa, spacco, fissura, bbuscia, grotta,

Freggna, fica, sciavatta, chitarrina,

Sorca, vaschetta, fodero, frittella,

Ciscia, sporta, perucca, varpelosa,

Chiavica, gattarola, finestrella,

Fischiarola, quer-fatto, quela-cosa,

Urinale, fracosscio, ciumachella,

La-gabbia-der-pipino, e la-bbrodosa.

E ssi vvòi la scimosa,

Chi la chiama vergogna, e cchi nnatura,

Chi cciufèca, tajjola, e ssepportura.

Per par condicio, diremo che esistono componimenti analoghi di Giorgio Baffo in veneto, altri, sempre di Belli, dedicati al sesso maschile, ai testicoli, sia in romanesco che in milanese (opera di Carlo Porta), al sedere (ancora Belli) e chi più ne ha più ne metta.

Così, la grande ricchezza lessicale delle parolacce italiane è figlia della grande quantità di dialetti presente nella nostra terra, a sua volta figlia dei tanti, piccoli principati in cui è stata a lungo divisa l’Italia: qualche decina, che fanno della nostra terra un serbatoio ricchissimo (e forse unico) di parole e parolacce.

Del resto, qualcosa di simile (anche se con numeri molto più piccoli) accade in Francia: chi ha visto il divertente film “Giù al Nord” ne sa qualcosa: il protagonista è spedito per lavoro a Nord-Pas-de-Calais, dove parlano lo Cht’i, il piccardo, sapientemente reinventato dal doppiatore Francesco Vairano, che lo rende, nella versione italiana (spezzone qui sotto), con un mix di dialetti in cui si dice “chiulo” invece di “culo”, vacca puzza, marona (“merda”), scrotaiolo (“coglione”), membrata (“cazzata”)…

Del resto, prima che l’italiano diventasse una lingua nazionale, i dialetti erano vere e proprie lingue con una propria produzione letteraria. Che oggi si tenta in qualche modo di tenere viva: dal siciliano (in parte un po’ inventato) usato da Andrea Camilleri nei gialli di Montalbano, alle versioni vernacolari di Wikipedia fino al nuovo film di Giuseppe Tornatore, “Baaria” (al cinema sia in versione dialettale che in italiano). Per non parlare della comicità (Enrico Brignano, Antonio Albanese, Chezzo Zalone, Gigi Proietti, Enrico Bertolino), della canzone (Teresa De Sio, Pino Daniele, Davide Van De Sfroos, Gigi D’Alessio…). Perché?

Perché il dialetto è una lingua antica, popolare, diretta: ha un’espressività colorita, che la rende particolarmente efficace per esprimere in modo autentico e diretto le emozioni (che è lo scopo delle parolacce).

Inutile, però, rimpiangere i tempi di gloria dei nostri dialetti: già l’Istat aveva accertato, nel 2006, con un’indagine su 24mila famiglie (circa 54mila persone) che solo il 16% degli italiani parla esclusivamente in dialetto in famiglia. Una percentuale che fotografa in modo impietoso la progressiva scomparsa del dialetto, soppiantato dall’italiano e dagli influssi di altre lingue come l’inglese.

Ecco perché risultano involontariamente comici i tentativi politici di resuscitarlo per forza, dai tg ai libri di testo scolastici… basta guardare le facce (perplesse, spaesate, irrisorie) dei parlamentari europei quando il deputato Enzo Rivellini si è messo a parlare in napoletano per “sensibilizzare l’Europa sui problemi del Sud Italia”:

Sono quelle le facce con cui ci guardano in Europa e nel mondo quando innestiamo la retromarcia… Allora, meglio accontentarci delle nostre parolacce dialettali, e tenercele strette. E’ anche questa una delle ricchezze che il mondo ci ammira. Miiiiiinchia!!!!