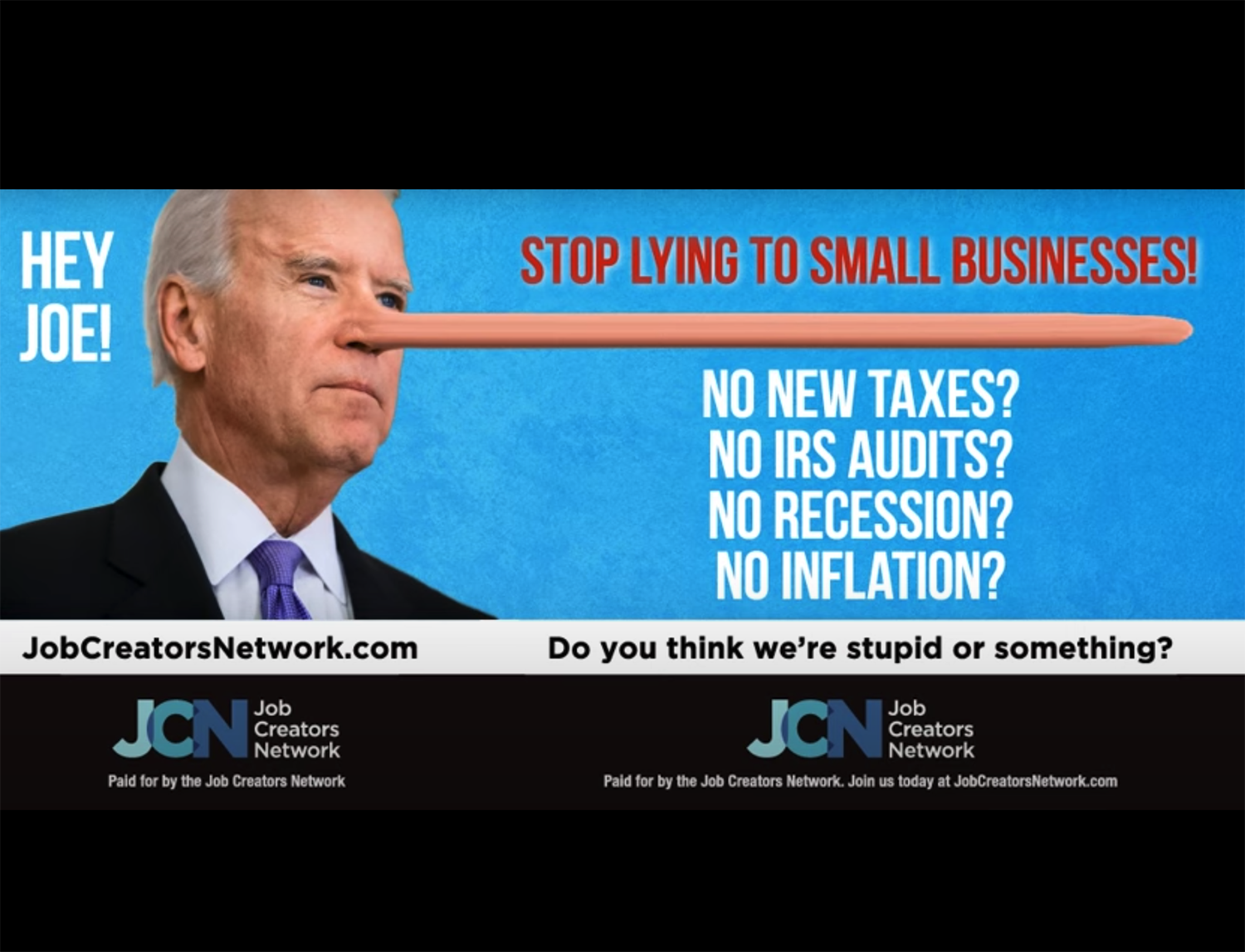

Il presidente Usa Joe Biden disegnato come Pinocchio da un gruppo di lavoratori autonomi che gli contesta varie promesse mancate.

“Giuda”, “Megera”, “Teppista”, “Paparazzo”… Alcune offese presenti nel nostro vocabolario hanno un’origine particolare: derivano da nomi di persona, un personaggio storico o inventato (mitologico o letterario). In linguistica si chiamano “deonomastici”: nomi comuni derivati da nomi propri. E’ la figura retorica dell’antonomasia, che consiste nell’attribuire il nome di un personaggio famoso a una persona con caratteristiche simili. Sei un bugiardo? Ti paragono al mentitore per eccellenza, la sua personificazione: Pinocchio.

In italiano questi lemmi sono circa 2mila (da mongolfiera a daltonico, dal sandwich al bikini), e fra loro ho censito anche 63 termini offensivi, usati per la loro capacità di evocare caratteristiche negative.

Avevo già parlato in questo articolo di alcuni insulti dello stesso genere: quelli derivati da toponimi (nomi di luogo, regioni, città: beota, lesbica e così via) o da etnonimi (nomi di popolazioni: zingaro, vandalo, etc). Ora è il turno delle offese derivate da nomi di persone, sia realmente esistite oppure immaginarie. In ambo i casi il passaggio da nome proprio a nome comune comporta una perdita di specificità: un nome proprio si riferisce a un solo individuo, mentre un nome comune ne indica molti. Tant’è vero che spesso il nome proprio, una volta entrato nel vocabolario, perde l’iniziale maiuscola. Un altro aspetto interessante di questi termini, è che riferendosi a personaggi specifici, è più facile individuare l’epoca in cui questi insulti sono nati.

Una caratteristica su tutte

Alvaro Vitali nei panni di Pierino (1982)

Come funzionano i deonomastici? Si estrapolano alcune caratteristiche della persona (l’aspetto fisico, il comportamento, la mentalità) per indicare quanti possiedono queste medesime qualità. Si condensa l’identità di una persona in una sua caratteristica: l’avarizia per Arpagone, l’aggressività selvaggia per il cerbero.

Un passaggio, questo, che è comprensibile solo se si hanno le basi culturali per capire il riferimento: definire un avvocato “azzeccagarbugli” o un politico “gattopardo”, sono offese che arrivano a destinazione se si conoscono i romanzi di Alessandro Manzoni e di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Ecco perché, in genere, questi insulti hanno una carica offensiva minore o ridotta rispetto a quelli derivati da altre metafore: in gran parte dei casi si tratta di spregiativi, più che di insulti a pieno titolo. A parità di significato, “maccabeo” è molto più debole di “coglione” quanto a carica insultante ed espressiva. Ma restano pur sempre offensivi: tanto che molti di loro (lanzichenecco, masaniello, torquemada, barabba, Giuda, megera, cassandra, cerbero, azzeccagarbugli, donchisciotte, Pierino, arpagone) sono stati oggetto di querela, e spesso hanno comportato una sentenza di condanna verso chi li ha pronunciati, come ha rilevato una ricerca dell’avvocato cassazionista Giuseppe D’Alessandro (che ha da poco pubblicato un agile dizionario degli insulti).

Ho raccolto gran parte di questi 63 termini nel libro “Dalie, dedali e damigiane, dal nome proprio al nome comune” di Enzo La Stella (Zanichelli); altri li ho ricavati dai libri di D’Alessandro. In questa raccolta mi sono limitato ai lemmi presenti nel dizionario (lo Zingarelli 2025).

Ho raccolto gran parte di questi 63 termini nel libro “Dalie, dedali e damigiane, dal nome proprio al nome comune” di Enzo La Stella (Zanichelli); altri li ho ricavati dai libri di D’Alessandro. In questa raccolta mi sono limitato ai lemmi presenti nel dizionario (lo Zingarelli 2025).

La maggior parte dei personaggi (54%) sono stati scelti come metafore svilenti per il loro modo di comportarsi (violento, fastidioso, disonesto), seguito dagli insulti di classe (14%) , mentali (12,5%) fisici e sessuali (a pari merito con 9,5%). Dunque, è il comportamento, più che l’aspetto fisico o la posizione sociale a identificarci e qualificarci? L’ipotesi è suggestiva, ma per affermarla con certezza occorrerebbe confrontare questi risultati con quelli delle altre lingue (francese, inglese, spagnolo, portoghese….) per vedere se anch’esse privilegiano questo aspetto nel coniare i termini deonomastici.

Tornando all’italiano, quali fra questi 63 appellativi deonomastici sono i più pesanti? A mio parere: giuda, teppista, arpia, caino, megera, pulcinella, lazzarone e messalina.

E voi li conoscete tutti? E sapete anche qual è la loro origine, ovvero quale personaggio (storico o immaginario) li ha ispirati?

Mettetevi alla prova: per sapere le risposte basta cliccare sulle strisce blu.

Insulti comportamentali (34)

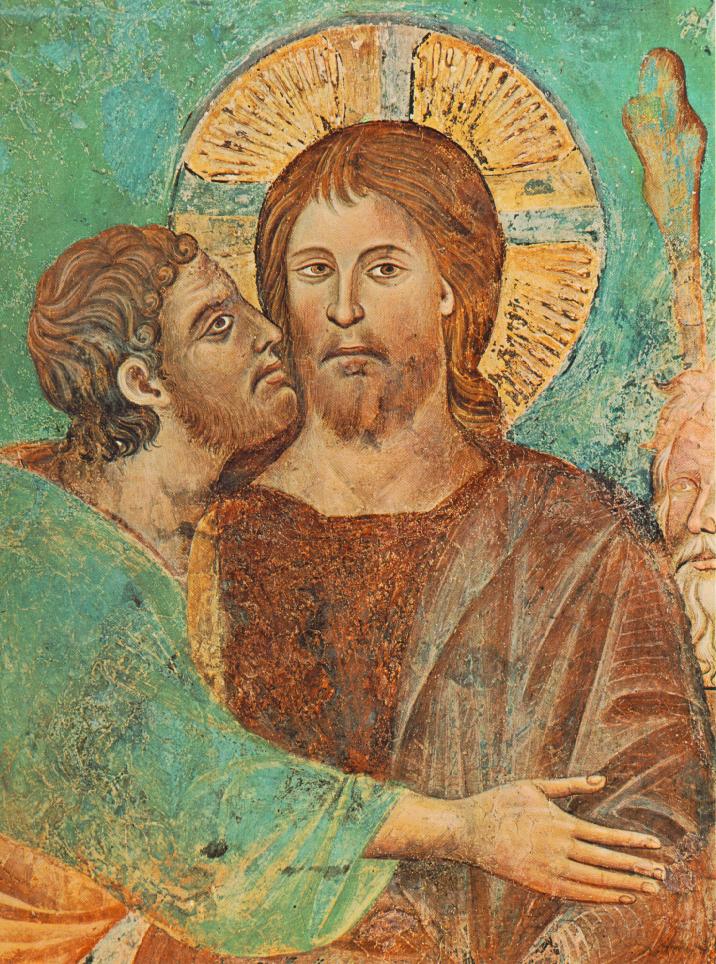

Il bacio di Giuda (Cimabue, XIII sec:)

Sono la categoria più numerosa, perché indicano aspetti molto diversi del carattere: dalla parsimonia all’aggressività, dalla maleducazione all’inganno: arpagone, attila, barabba, barbablù, cacasenno, cagliostro, caino, cassandra, cerbero, donchisciotte, fariseo, fregoli, furia, gattopardo, giacobino, giuda, gradasso, hooligan, lanzichenecco, manigoldo, maramaldo, masaniello, paolotto, pierino, pinocchio, pulcinella, qualunquista, squinzia, santippe, torquemada, teddy boy, teppista, vitellone

[ per approfondire, apri la finestra cliccando sulla striscia blu qui sotto ]

Il fotoreporter Barillari si definisce paparazzo

Insulti di classe (9)

Prendono di mira gli appartenenti a una classe sociale (spesso umile): azzeccagarbugli, cenerentola, fantozzi, gaglioffo, galoppino, lazzarone, paparazzo, stacanovista, travet

[ per approfondire, apri la finestra cliccando sulla striscia blu qui sotto ]

Il Cottolengo a Torino

Insulti mentali (8)

Sono offese sulle facoltà mentali considerate insufficienti, inadeguate, compromesse: bacucco, barbagianni, beghina, calandrino, cottolengo, maccabeo, mammalucco, manicheo

[ per approfondire, apri la finestra cliccando sulla striscia blu qui sotto ]

Insulti fisici (6)

Orco al Parco dei mostri a Bomarzo

Prendono di mira l’aspetto fisico e in particolare gli acciacchi (fisici, ma spesso anche psicologici) dell’età: arpia, baggina, befana, carampana, megera, orco

[ per approfondire, apri la finestra cliccando sulla striscia blu qui sotto ]

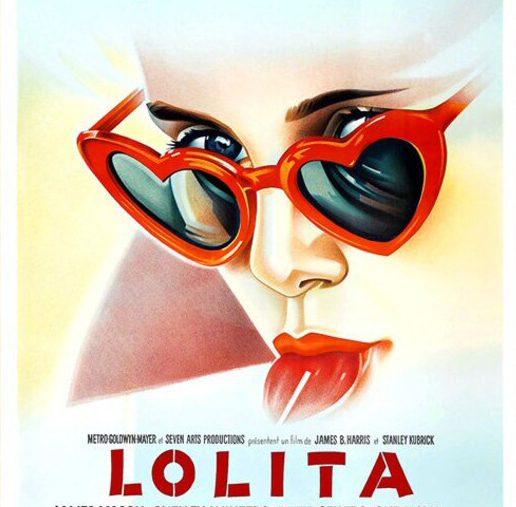

Film di Kubrick (1962)

Insulti sessuali (6)

Sono la categoria meno rappresentata: assatanato, lolita, maddalena, messalina, onanista, sardanapalo

[ per approfondire, apri la finestra cliccando sulla striscia blu qui sotto ]

Lesbica, mongolo, portoghese: quando un Paese diventa un insulto

Lesbica, mongolo, portoghese: quando un Paese diventa un insulto

Film dei fratelli Cohen (2007).

Sono sopravvissuti a molte tempeste, e dal loro bagaglio di esperienze (e di errori) avremmo tutti da imparare. Tanto che “vecchio” e “saggio” sono quasi sinonimi.

Eppure agli anziani non riserviamo solo rispetto. Nel nostro vocabolario ci sono 60 offese su di loro: mummia, fossile, carampana… e molte altre.

Perché attacchiamo gli over 65enni? Guardare da vicino queste offese ci permette di riflettere su quale posto e quale ruolo riserviamo oggi alla terza età. Un ruolo ambiguo, fatto non solo di ingiusta discriminazione, ma anche di angosce esistenziali, scontri generazionali, rancori sociali (non sempre infondati). In definitiva, gli anziani sono il simbolo della nostra epoca longeva che però non ha saputo ancora dare loro un ruolo sensato e costruttivo.

Perché si insultano in tutto il mondo

- Attaccare la generazione degli anziani, ovvero quella dei nostri genitori e dei nostri nonni, è un atto del tutto naturale, come insegnano il mito di Edipo e la psicoanalisi. Per crescere occorre “uccidere” metaforicamente il padre, ovvero acquisire la propria identità autonoma uscendo dalla dipendenza psicologica coi propri genitori e con il modello educativo e culturale che propongono. E’ un atto di distacco non solo individuale ma anche generazionale: la ribellione dell’adolescenza. Uno dei termini offensivi, ormai desueto, verso gli anziani è “matusa” (abbreviativo di “Matusalemme”), ed è stato coniato nel ‘68, cioè nell’epoca che più di ogni altra ha incarnato la ribellione giovanile.

-

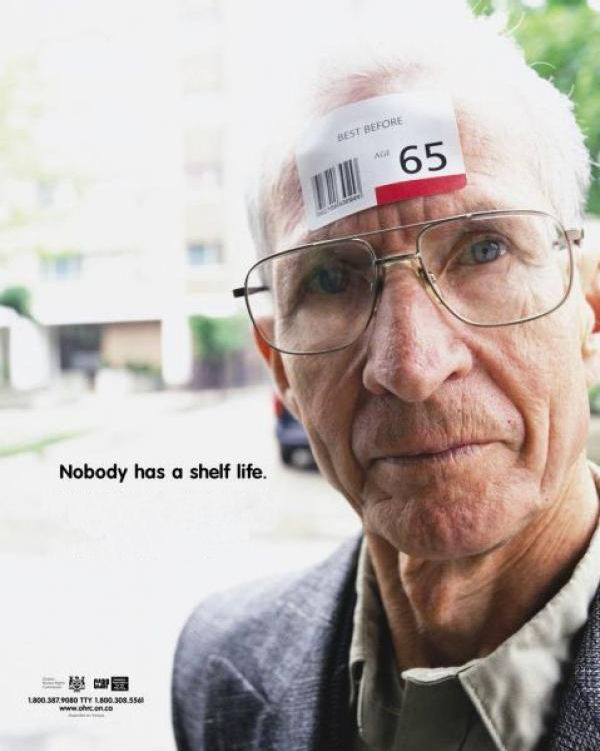

![]()

“Nessuno ha una data di scadenza”: pubblicità contro la discriminazione degli anziani.

A questo aspetto se ne aggiunge un altro tipico della nostra epoca. Viviamo in un’era di veloci trasformazioni, progresso, efficienza. E in un contesto del genere, la lentezza, la resistenza ai cambiamenti, l’inefficienza degli anziani è vista come un difetto e un ostacolo al progresso della società. Poche sono le nazioni capaci di valorizzare – sul lavoro, nel sociale – l’esperienza degli anziani: che in molti casi, pur avendo ottime capacità, si ritrovano parcheggiati ai margini della società senza poter dare un contributo che sarebbe prezioso. In inglese la discriminazione in base all’età si chiama “ageismo”.

- Insultare gli anziani è un modo per allontanare da sè la paura del decadimento fisico e della morte. Se il “vecchio decrepito” sei tu, mi libero dall’angoscia di pensare al fatto che anch’io sono incamminato verso questo stesso destino. Ecco perché nella nostra epoca la vecchiaia è semplicemente rimossa, anche a suon di cosmesi, interventi chirurgici, abbigliamento “giovanile”. L’inefficienza, la sgradevolezza fisica è uno dei tabù più forti della nostra epoca.

Altra pubblicità progresso: il vecchio è “nonno”.

E’ proprio per scacciare l’angoscia per il decadimento fisico che la vecchiaia, accanto a termini insultanti, è designata anche con diversi eufemismi, cioè termini che cercano di addolcire la pillola di questo aspetto inquietante. Sono 15 espressioni che servono ad allontanare la paura e il pensiero della morte a cui, prima o poi, siamo tutti destinati.

anziano, attempato, canuto, maturo, navigato, nonno, pantera grigia, patriarca, pensionato, persona di una certa età, persona in là negli anni, stagionato, terza età, venerabile, vegliardo (uomo di età molto avanzata, augusto e venerando), veterano, vintage.

Discorso a parte il termine “umarell”, che designa il pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro la schiena, presso i cantieri urbani, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono. E’ un termine canzonatorio più affettuoso che denigrante.

I termini spregiativi per la terza età

Vecchio e sdentato sono quasi sinonimi.

Ed ecco la lista dei termini offensivi verso le persone attempate. Hanno vari livelli di intensità offensiva, dalla presa in giro ironica al disprezzo. Li ho riuniti per categorie semantiche, ovvero ho messo insieme i termini che hanno un significato affine, che vanno a colpire lo stesso aspetto.

Come si può vedere, il gruppo più nutrito di epiteti prende di mira l’aspetto fisico cadente, sintomo (come dicevo sopra) dalla nostra angoscia di morte ma anche del grande valore che la nostra epoca attribuisce. Spesso il termine “vecchio” (percepito come spregiativo perché più diretto rispetto ad “anziano”) è unito agli aggettivi “bavoso”, “rincoglionito”, “babbione”, “porco”.

| lunga età (12) |

antico, antidiluviano, antiquato, bacucco (dal profeta biblico Abacuc, rappresentato nella tradizione popolare come un vecchio col volto coperto da un panno che in arabo si chiama bakok, da cui il più noto burqua), giurassico, matusa (da Matusalemme), preistorico, rinvecchignito, stagionato, stravecchio, vecchio/vecchiaccio, vetusto |

| aspetto fisico cadente (39) |

ammuffito, appassito, arrugginito, avvizzito, bavoso, cadente, cariatide (persona tarda e retrograda), consumato, decrepito, fatiscente, frusto, fossile, grigio, imbalsamato, impolverato, incartapecorito, infeltrito, ingiallito, logoro, marcio, matusa, mummia, polveroso, raffermo, rancido, rifatto, rifritto, rimasticato, ritrito, rovinato, rugoso, scalcagnato, scalcinato, scassato, sdentato, sgangherato, stantio, stravecchio, tarlato |

| mentalità inefficiente / non al passo coi tempi (7) |

demodè, fuori moda, obsolescente, primitivo, retrivo, sorpassato, superato |

Perché si insultano (ancor più) in Italia

Un “umarell” in azione.

Oltre al disprezzo e alle paure diffuse un po’ ovunque, nel mondo, verso gli anziani si aggiungono altri sentimenti che sono specifici della situazione sociale dell’Italia.

- Innanzitutto, siamo un Paese vecchio, anzi: fra i più vecchi in assoluto. Per la precisione siamo il terzo Paese al mondo, dopo Giappone e Germania, per età mediana (45,7 anni). Le statistiche sono eloquenti. La popolazione da 0 a 30 anni è solo il 29%, dai 31 ai 64 il 47,7%, e dai 65 agli oltre 100 il 23,2%. Dunque, quasi un italiano su 4 è over 65 anni (e gli over 75 sono l’11,8%). L’indice di vecchiaia è elevatissimo: ci sono 179,4 anziani ogni 100 giovani fino a 14 anni.

Questo scenario è causato da due fattori: siamo una nazione longeva (forse grazie alla dieta mediterranea) avendo un’aspettativa di vita di 83,5 anni. E, soprattutto, siamo da anni in calo demografico: il numero di morti supera quello dei nati, e le immigrazioni – checché ne dicano i paladini delle frontiere chiuse – non riescono a compensare questo calo. Con il Covid, questo calo è arrivato nel 2020 a circa 300mila unità. -

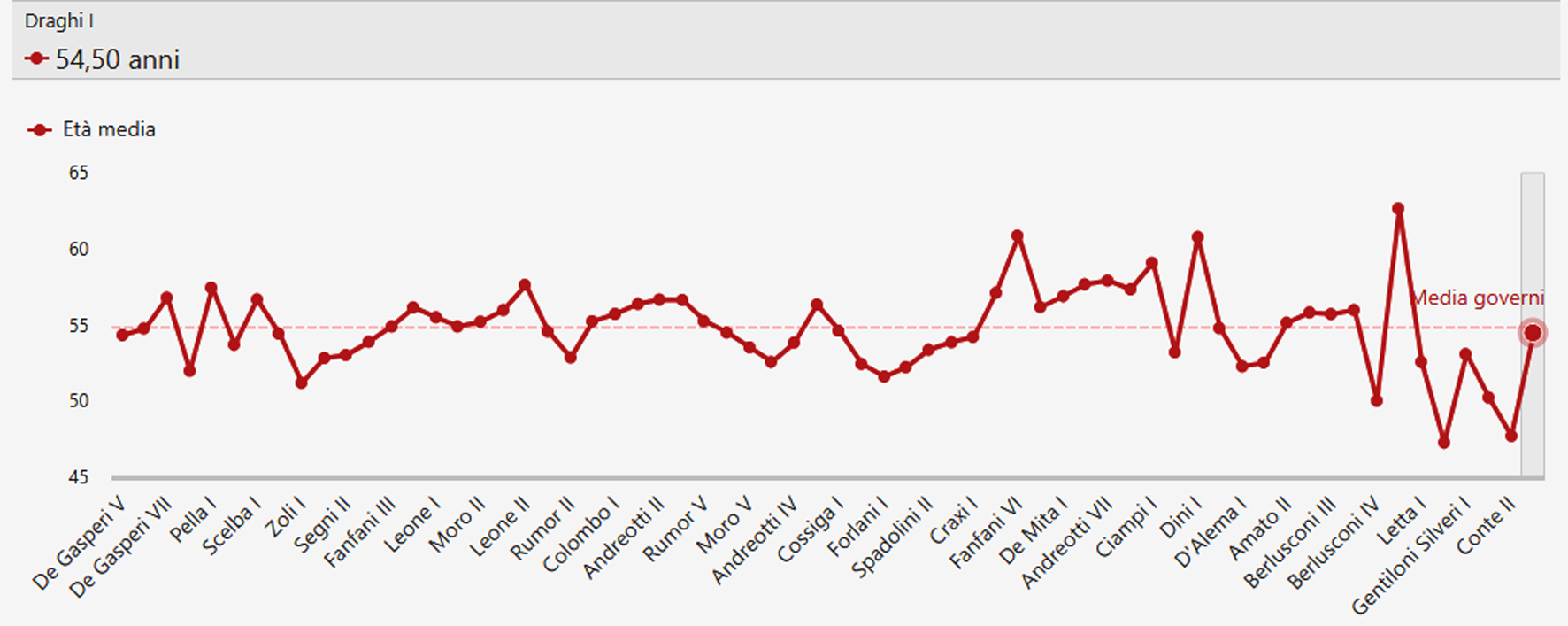

Siamo un Paese tradizionalista e gerontocratico. Il potere, cioè, è saldamente nelle mani delle persone anziane, e il ricambio generazionale è bloccato da decenni: il tasso di disoccupazione giovanile sfiora il 30%, anche perché l’accesso al lavoro è spesso bloccato da atteggiamenti familistici (ti assumo perché “figlio di” o “raccomandato da”) piuttosto che dal merito. E questa gerontocrazia si vede soprattutto nei luoghi di potere, governati da “grandi vecchi”: le grandi industrie, le università, la magistratura e la politica. Nei nostri governi, dal 1948 a oggi, l’età media dei ministri è stata 54,9 anni. Solo col governo Renzi (Il “rottamatore”, che ha governato dal 2014 al 2016) l’età media è scesa al livello più basso della nostra storia, 47,3 anni, mentre il governo Monti è stato quello con la media più alta, 62,7 anni, 2011-2012. Con Mario Draghi l’età media dei ministri è di 54,5 anni. D’altra parte, nelle caserme, i “nonni” sono i militari prossimi al congedo, che spesso esercitano atti di prepotenza e intimidazion (“nonnismo”) verso le reclute.

- Le persone nate fra gli anni ‘40 e ‘60 sono quelle che hanno consumato, spesso senza ritegno, le risorse economiche del Paese, inquinandolo, indebitandolo e sacrificando il suo futuro con la complicità di diversi politici corrotti e clientelari negli anni ‘60 e ‘70. E così si sono guadagnate il rancore delle generazioni più giovani, che dubitano di arrivare mai a prendere la pensione (mentre fra gli ultrasessantenni ci sono molti baby pensionati)

Insulto sessista: befana.

Ai termini della lista qui sopra, che valgono per tutti gli anziani a prescindere dal sesso, ce ne sono 4 in italiano che si usano solo per offendere le donne anziane. Sono quindi sessisti: attaccano le donne per il loro aspetto fisico cadente e sgradevole. Una sorta di contrappasso dantesco: in gioventù la bellezza dà alle donne un vantaggio sociale innegabile, ma con l’età sfiorisce e le priva di appeal, a volte anche a prescindere dal loro valore umano. Come diceva il filosofo Friedrich Nietzsche, “la vecchiaia è l’inferno delle donne”: è il rovescio della medaglia di una società maschilista. Il prezzo tardivo che paga chi ha basato il proprio successo e riconoscimento sociale solo sulla bellezza fisica. Ma anche un gratuito pregiudizio verso le donne, come se la gradevolezza estetica fosse il loro unico valore possibile.

befana (donna vecchia e brutta)

befana (donna vecchia e brutta)

carampana (donna volgare, sguaiata, oppure brutta e vecchia: forse dal nome della Ca’ Rampani, palazzo nobiliare e poi rione assegnato dalla Repubblica di Venezia ad abitazione delle prostitute)

carampana (donna volgare, sguaiata, oppure brutta e vecchia: forse dal nome della Ca’ Rampani, palazzo nobiliare e poi rione assegnato dalla Repubblica di Venezia ad abitazione delle prostitute)

megera (donna di carattere aspro, litigioso e violento, per lo più brutta e vecchia, o fisicamente malmessa: dal nome di una delle Erinni della mitologia greca: era preposta all’invidia e alla gelosia e induceva a commettere delitti, come l’infedeltà matrimoniale),

megera (donna di carattere aspro, litigioso e violento, per lo più brutta e vecchia, o fisicamente malmessa: dal nome di una delle Erinni della mitologia greca: era preposta all’invidia e alla gelosia e induceva a commettere delitti, come l’infedeltà matrimoniale),

strega (donna brutta e malvagia)

strega (donna brutta e malvagia)