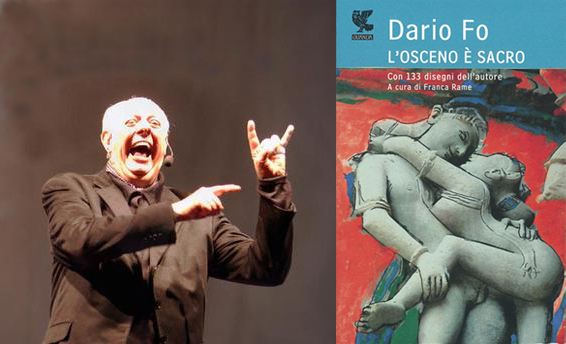

Dario Fo e la copertina del suo libro sulle parolacce.

Quando si parla di sesso, non esistono termini “neutri”. Le parole del sesso possono essere eccitanti, ributtanti, oscene, provocatorie e offensive….

Ma perché in alcuni paesi i genitali maschili sono sinonimo di disprezzo (pirla, cazzone…), mentre in altri lo sono quelli femminili (fregnaccia, zoccola)?

Un libro appena uscito lancia un’ipotesi suggestiva: la carica di disprezzo che si attribuisce ai genitali maschili o femminili dipende dal valore che si attribuisce all’uomo o alla donna. Che, a sua volta, dipende da una visione religiosa: il tipo di fede e di divinità che si hanno, influenza il valore che si attribuisce all’essere uomo e donna. Dunque, l’osceno è sacro.

È proprio questo il titolo del nuovo libro di Dario Fo, edito da Guanda. Un libro rivoluzionario anche per un altro motivo: è il primo studio di un premio Nobel sulle parolacce (l’avevo anticipato su questo blog). Il libro di Fo è inconsueto: non è un romanzo, ma neppure un saggio (non c’è bibliografia). E’, piuttosto, un canovaccio di riflessioni e racconti per uno spettacolo teatrale. E in quest’ottica si spiegano i 133 disegni che Fo ha inserito nel libro: saranno parte integrante della coreografia.

La tesi di Fo parte da un’osservazione: “i latini, per indicare una persona sciocca e di poco senno, la insultavano definendola cunia, cioè il sesso femminile, ritenuto evidentemente un organo privo di valori, bellezza e armonia. Cunia significava matrice, cioè parte del congegno per mezzo del quale si stampavano le monete. Ancora oggi i francesi e gli spagnoli sembrano dello stesso avviso, giacché l’insulto a uno sciocco continua a essere in Francia, con o tête de con, e, in Spagna, coño.

Fo si spinge più avanti nella storia. Notando che i napoletani sfottono usando come lessico il sesso femminile (fesso deriva da fessa, fessura, cioè vulva). E l’allusione al sesso femminile diventa greve, profondamente offensiva a Roma con i termini fregna (= spaccatura), sorca (= ratto), zoccola (= ratto). “Tanta trivialità di termini si produce nel caposaldo clericale d’Europa e del mondo, dove, è ben risaputo, la misoginia è addirittura proverbiale”.

Diverso il discorso nel nord Italia: il termine fica è associato – oltre all’organo sessuale femminile – a Venere, dea dell’amore, per cui chi è privo della sua protezione è detto, appunto, sfigato (anche oggi in portoghese, per tradurre fortuna si usa il termine figa con i derivati enfigao, enfigu, figant…).

“Ma come mai” si chiede Fo “in queste regioni è un dato costante l’atteggiamento quasi sacrale verso il sesso della femmina? E perché al contrario il ruolo di imbecille di basso spirito viene immancabilmente imposto al sesso maschile, cosicché pirla (= trottola), bigolo (= vermicello), piciu (= piccolo), etc diventano sinonimi di tonto, ottuso, scervellato, eccetera?”.

Ecco la grande intuizione di Fo: “Nel nord e nel centro Italia, prima che arrivassero i Romani, le primordiali divinità celtico-insubri erano quasi esclusivamente di sesso femminile”. Basti ricordare Cerere, dea madre presso i Romani, chiamata Demetra dalle popolazioni di origine greca (come la Sicilia). Dunque, nel Medioevo, Umbria, Romagna, Toscana e Marche esprimevano nel linguaggio una forma di alto rispetto per il mondo femminile.

Fino alla metà del Trecento, quando lo Stato della Chiesa apostolica romana, con i propri eserciti e i propri amministratori clericali, conquistò e governò in modo dispotico quei territori (Abruzzo, Marche, parte dell’Umbria, Romagna fino a Bologna) assoggettandole per ben 5 secoli.

Risultato? “Le laudi si sono trasformate in lazzi di disprezzo verso la donna e il suo sesso”.

Un esempio lampante è offerto dal termine “patacca” per indicare il sesso femminile: la “patacca” era una grossa moneta di basso valore, messa in circolazione dagli spagnoli nel 1500. Aggiunge Fo: “Le uniche zone non invase dalla tirannia del regno papalino furono la repubblica veneta, la signoria genovese, Lombardia e Piemonte, e parte dell’Emilia: terre, queste ultime, dove si è continuato a impiegare epiteti offensivi ricavati dal sesso maschile”. Ecco perché, in queste terre, non è mai venuto meno il rispetto anche lessicale verso il sesso femminile, indicato con termini delicati e poetici come parpaja (= farfalla), broegna (= prugna), mügnaga (albicocca), persega (= pesca).

Il cuore del pensiero di Fo è questo. Il resto del libro è un’accattivante raccolta di testi letterari, noti e meno noti, fra cui spicca un divertente fabliau (un racconto francese) medievale, sulla “parpaja topola“: la storia di una giovane sposa, Alessia, che fa credere al novello marito, un candido coglioncione, di possedere una parpàja dotata di completa autonomia: e così, pur di non affrontare con lui la prima notte di nozze, lo sguinzaglia alla ricerca della sua parpaja, dicendo di averla dimenticata a casa… Con notevoli effetti comici.

La cupola di San Pietro: la forma ricorda il seno (come il campanile il fallo), antichi simboli sessuali usati nei riti.

Anche se non cita prove documentali a supporto, l’intuizione di Fo è geniale, inedita e difficilmente contestabile storicamente. Perché mette a nudo il legame, come scrive anche il mio libro, fra osceno e sacro: se la parolaccia è una parola tabù, vietata, probabilmente le prime parole tabù sono state quelle religiose. Il comandamento “non nominare il nome di Dio invano” è applicabile a tutte le parolacce, che parlino di sesso, escrementi, malattie e quant’altro. Del resto, come intuisce Fo alla fine del suo libro, tutte le parole vietate parlano dello stesso argomento: la morte, e la paura della morte.

Era destino, insomma, che proprio il re della commedia dell’arte riflettesse sulle parolacce. Dandoci un’altra perla: la stessa parola “giullare” deriva da ciollo e ciullo, che “tanto in lombardo antico quanto in siciliano identifica il sesso maschile (ciullare indica l’atto sessuale con il conseguente sfottere e sfottere)”. Dunque, il re della risata liberatoria, colui che sveglia le coscienze anche facendo uso di lazzi osceni, il comico, è la personificazione del sesso: diffonde una fecondatrice e gioiosa energia vitale.

The post La patata e la patacca: parolacce da Nobel first appeared on Parolacce.]]>