Dante ha inserito espressioni scurrili nella “Divina commedia” (montaggio su ritratto di Botticelli, 1495).

Si può fare poesia di altissimo livello usando le parolacce? Sì, e c’è un esempio clamoroso: la “Divina commedia”. Nel suo capolavoro, infatti, Dante Alighieri ha inserito 11 espressioni volgari, compresa una bestemmia e un ritratto squalificante di Maometto. Tanto che nel corso dei secoli – e persino quest’anno – la sua opera è stata pesantemente criticata, da Petrarca in poi, e più volte censurata. Reazioni spropositate, da parte di chi non ha capito la sua arte: la “Divina commedia” è un poema universale, che ritrae tutte le sfumature dell’animo umano. Perciò ha mescolato volutamente diversi registri linguistici – aulici e grotteschi, intellettuali e popolareschi, celestiali e terreni. Ha saputo, insomma, mescolare “alto” e “basso” come solo i grandi poeti sanno fare. Un altro esempio di questo livello è William Shakespeare.

Le parolacce, in particolare, sono servite a Dante per descrivere le peggiori bassezze dell’animo umano, a creare effetti comici e anche a dar voce alle sue passioni religiose, politiche e morali esprimendo la sua profonda indignazione. Dante modellava la lingua a seconda dei personaggi e delle situazioni che voleva descrivere.

Nel 700° anniversario della sua morte, ho deciso quindi di approfondire il turpiloquio di Dante, che probabilmente a scuola non vi hanno raccontato. In questo articolo troverete tutte le strofe (e relative spiegazioni) che contengono parole volgari, così potrete capire le precise ragioni artistiche che lo hanno indotto a usarle: Alighieri infatti ha sempre scelto con grande cura il lessico nel suo poema.

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

Le radici del turpiloquio: realismo e Bibbia

Dante e Virgilio guardano gli adulatori (Gustave Dore, 1885).

Dante usò la lingua del popolo, il “volgare”, ponendo le radici del lessico italiano. La sua lingua è una tavolozza espressiva multiforme, che va dai termini più bassamente popolari a quelli aulici. Dante, insomma, non si fa problemi a introdurre anche i registri bassi se sono funzionali alle sue esigenze narrative.

Ma c’è un’altra radice, giustamente sottolineata dal filologo Federico Sanguineti: la Bibbia. In molti passi dell’Antico Testamento, ma anche nell’Apocalisse, infatti, i profeti non esitano a citare gli escrementi e le prostitute per esprimere la loro riprovazione nei confronti degli empi, siano essi singole persone o interi popoli. Trovate esempi in abbondanza nel mio libro, che potrà farvi compagnia quest’estate.

Non è un caso che le parolacce più usate da Dante siano proprio “puttana” e “merda”: esprimono entrambe il disprezzo verso la dissolutezza morale, il disgusto per chi ha una condotta empia, la condanna verso persone che hanno piegato la propria anima al male.

Com’era prevedibile, nessuna delle espressioni scurrili trova posto nel Paradiso, dove avrebbero contaminato i temi e gli ambienti più elevati. La maggior parte (7) sono nell’Inferno, le altre 4 nel Purgatorio. Il canto con la maggior presenza di parolacce è il 18° dell’Inferno dedicato a ruffiani e seduttori: persone che, evidentemente, suscitavano la maggiore ira in Dante. Per uno abituato a cantarle chiare – come si vede nella “Divina commedia” – è più che comprensibile.

Statistiche e censure, antiche e moderne

Andrea di Buonaiuto, discesa al Limbo nel cappellone degli Spagnoli in Santa Maria Novella a Firenze (1365).

In tutto il poema Dante usa 11 volte 6 diverse espressioni scurrili: puttana, bordello, merda, culo, fiche, poppe. Pochissime: dato che la Divina Commedia ha in tutto 101.698 parole, il turpiloquio rappresenta lo 0,01%: un’esigua minoranza, circa un ventesimo di quante ne diciamo oggi nel parlato quotidiano (vedi le statistiche che ho ricavato qui). Eppure sono significative: hanno attirato l’attenzione degli intellettuali dell’epoca e per molti secoli a venire.

Già Petrarca, intellettuale d’élite, precisava di non provare invidia per Dante che era apprezzato da “tintori, bettolai e lanaioli”, cioè la plebe. E un altro umanista dell’epoca, Niccolò Niccoli, sosteneva addirittura che Dante andrebbe allontanato dal circolo esclusivo degli umanisti “per esser consegnato a farsettai, panettieri e simili essendosi egli stesso espresso in modo tale da sembrare voler stare a proprio agio solo con un pubblico di bassa estrazione sociale e culturale”. Insomma, la scelta di inserire termini popolari e volgari è stata un atto di coraggio in un’epoca in cui la cultura era un fatto elitario, snob, aristocratico.

Non stupisce, quindi, che quelle 11 parolacce sono state spesso censurate dai copisti che trascrivevano l’opera. Il filologo Federico Sanguineti ricorda che già nel 1300 Francesco di ser Nardo da Barberino sostituì “merda” con «feccia» (Inferno, 18°); nel codice Barberiniano latino 3975 sono anneriti gli endecasillabi in cui è denunciato il «puttaneggiar» della Chiesa (Inferno 19°). Il codice Canoniciano 115 nella bestemmia di Vanni Fucci (Inferno 25°) la parola «Dio» è sostituita da puntini sospensivi. E la censura prosegue anche oggi: quest’anno una casa editrice, Blossom Books, ha pubblicato una versione olandese della “Divina commedia” per ragazzi in cui è stato cancellato Maometto, per evitare che l’episodio risultasse «inutilmente offensivo per un pubblico di lettori che è una parte così ampia della società olandese e fiamminga». Ricordiamo infatti che Maometto è trattato come uno scismatico che ha diviso al suo interno il cristianesimo, e soprattutto è raffigurato con orrende e grottesche mutilazioni.

The post Le parolacce di Dante, spiegate bene first appeared on Parolacce.]]>

Un papa sulla copertina di “Rolling stone”: chi l’avrebbe immaginato prima di Bergoglio?

ARTICOLO AGGIORNATO AL 2024

Fra le innovazioni di papa Francesco ci sono anche parolacce? Sembra di sì: secondo le cronache, il papa le ha dette in quattro occasioni. Di fronte a un fatto così straordinario – ma con un precedente di qualche secolo fa, vedi link in fondo all’articolo – ho deciso di indagare. Con l’aiuto di un testimone d’eccezione (per il primo episodio): padre Antonio Spadaro, direttore della “Civiltà cattolica” (la rivista dei gesuiti, l’ordine da cui proviene il pontefice), che ha intervistato più volte il papa.

Le sue espressioni offrono un’occasione preziosa per conoscere – da un punto di vista insolito – lo stile comunicativo di papa Bergoglio.

Il profeta fa casino

Partiamo dal primo caso, che risale a settembre del 2013. In un’intervista alla “Civiltà cattolica” il papa ha detto la parola “casino”. Un fatto inimmaginabile fino a poco tempo fa: in italiano, casino (diminutivo di casa) è la casa di tolleranza, il luogo dove si vende e si fa sesso. Ma anche, in senso figurato – ed è questo il caso – il rumore, la confusione. E’ l’esatto equivalente di bordello, chiasso, baccano (da baccanale, orgia sacra) e puttanaio. Insomma, là dove c’è il sesso sfrenato regna un caos assordante, spesso aiutato dall’ebbrezza dell’alcol. Ecco perché la parola casino era tabù fino a 20-30 anni fa: era impensabile pronunciarla in tv, figuriamoci da un papa. Negli ultimi anni, però, la sua carica offensiva si è affievolita: oggi è più un termine popolare-informale che volgare. In ogni caso, però, la parola si colloca fuori dall’orizzonte della più alta autorità religiosa del cattolicesimo: un orizzonte caratterizzato dal silenzio della preghiera, oltre che dalla castità.

Ma in quale contesto il papa ha detto la parola casino? L’ha detta in una lunga intervista con padre Spadaro. A pag. 465, il direttore gli ha chiesto qual è il ruolo dei religiosi oggi, visto che è il secondo pontefice a provenire da un ordine. Papa Bergoglio gli risponde che i religiosi “sono chiamati a essere profeti”, ovvero portavoce di proposte positive, senza timori: “essere profeti a volte può significare fare ruido, non so come dire… La profezia fa rumore, chiasso, qualcuno dice “casino”. Ma in realtà il suo carisma è quello di essere lievito: la profezia annuncia lo spirito del Vangelo”. In spagnolo, ruido discende dal latino rugitus, ruggito: nessuna sfumatura volgare erotica. E mesi dopo, quando il papa è intervenuto alla Giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro, ha esortato i giovani a “hacer lìo” (baraonda, confusione: una parola colloquiale che deriva dal verbo liar, legare, ingarbugliare), portando il messaggio evangelico per le strade.

Visto che Bergoglio spesso parla in spagnolo, mi è venuto un dubbio: se casino fosse stata una libera traduzione dell’intervistatore della Civiltà cattolica? L’ho chiesto al diretto interessato, padre Spadaro. Ecco che cosa mi ha scritto: “Tema molto interessante. La mia intervista si è svolta sia in italiano sia in spagnolo. Il Papa usa la parola (rumore) sempre in spagnolo. Poi, per essere compreso, la traduce in italiano con la parola “casino” alcune volte. Ma lui l’ha pronunciata in spagnolo (come appunto fa sempre)”.

Dunque, anche se il papa ha in quell’occasione ha usato un’espressione spagnola senza connotazioni erotiche- volgari, altre volte ha usato la parola “casino” per farsi capire. Un fatto straordinario, se si considera che Bergoglio è argentino, e come tale non è tenuto a conoscere l’etimologia né tanto meno le connotazioni, cioè le sfumature emotive di significato, delle parole italiane.

In ogni caso, bisogna notare un dettaglio fondamentale: nel pronunciare la parola casino, il papa, al tempo stesso, ne prende le distanze: “qualcuno dice casino”. Qualcuno: non il papa. In questo stile comunicativo c’è tutto lo spirito gesuita di Bergoglio: stare nel mondo, conoscerlo, senza condividere tutto né voltarsi dall’altra parte. Una strategia di comunicazione finissima: a differenza dei nostri politici, ha usato il registro basso senza farsene contaminare. Ottenendo due risultati: si è fatto capire da tutti, e ha attirato l’attenzione: proprio come dovrebbero fare i profeti.

Chi protegge i pedofili? “E’ cacca”

Più forte, invece, l’espressione che papa Francesco ha usato nell’agosto del 2018. Durante una visita in Irlanda, ha incontrato 8 persone che sono state vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti. Chi ha assistito ai colloqui ha riferito che il pontefice ha definito “caca” (cacca, in spagnolo) i vescovi che, invece di punire questi pedofili, li hanno semplicemente trasferiti coprendo così le loro malefatte. Sia in spagnolo che in italiano, “caca” è una parolaccia del linguaggio infantile: in una scala di gravità, è un po’ più forte rispetto a “pupù” e molto meno rispetto a “merda“. Dunque, papa Francesco ha trovato un modo per esprimere il suo ribrezzo e la sua assoluta condanna verso questi prelati, ma senza scivolare in un insulto pesante. E si è ben guardato dall’usare questo termine in un’udienza pubblica: lo ha fatto in privato, per portare la sua vicinanza alle vittime in modo confidenziale con un linguaggio schietto e informale.

Del resto (l’ho già scritto nel mio libro), la conoscenza delle parolacce fa parte integrante della competenza linguistica, ovvero della capacità di capire e comunicare con gli altri. La lingua possiede diversi registri linguistici e tutti – anche un papa – dobbiamo quanto meno conoscerli per poter comunicare efficacemente con le altre persone. Perfino San Francesco d’Assisi disse una parolaccia, se vogliamo prestare fede a quanto è scritto nei Fioretti di San Francesco: il poverello d’Assisi consigliò infatti a tale frate Ruffino, perseguitato da un demonio, di scacciarlo dicendogli: “Apri la bocca; mo’ vi ti caco“.

Troppa “frociaggine” nei seminari

A maggio 2024, papa Francesco ha incontrato i vescovi della CEI (Conferenza episcopale italiana). Uno di loro ha chiesto se fosse giusto ammettere in seminario una persona dichiaratamente gay. Il Papa ha risposto in modo fermamente negativo: pur sottolineando il rispetto che si deve a ogni persona a prescindere dal suo orientamento sessuale, è necessario mettere dei paletti e prevenire il rischio che scelga il sacerdozio chi, gay, finirà poi col fare una doppia vita, continuando a praticare l’omosessualità, soffrendo peraltro egli stesso di questa dissimulazione. Aggiungendo, al termine del discorso, che «c’è già abbastanza frociaggine nei seminari italiani».

L’espressione ha colpito i 270 vescovi presenti. Ed è arrivata alle redazioni di Dagospia e Repubblica, che l’hanno rilanciata. E l’Ansa ha detto che è stata confermata da diverse fonti.

Un’affermazione forte, in tempi di “politicamente corretto“: il Papa l’ha usata solo perché l’incontro era a porte chiuse, fra i vertici della Chiesa: non l’avrebbe mai usata in pubblico. A pochi mesi dalla sua elezione aveva anzi affermato: “Chi sono io per giudicare un gay?”.

Dunque, quell’espressione doveva rimanere fra i partecipanti all’assemblea, ma ha destato sconcerto almeno in una parte dell’uditorio. Si può supporre che il papa abbia scelto quell’espressione per far arrivare il messaggio a destinazione (“basta seminaristi gay”, o almeno: “basta gay che sbandierano in modo teatrale il proprio orientamento sessuale e non seguono la castità”), senza tanti giri di parole, evocando un’immagine concreta e diretta. Un termine usato, presumibilmente, in modo pittoresco e bonario, ma pur sempre uno spregiativo volgare e di origine omofoba. Che esprime una presa di distanza, se non un dileggio, verso gli omosessuali. Ma va precisato che il papa è di madrelingua spagnola, e pertanto è normale che non padroneggi le connotazioni e le origini delle parole italiane.

Risultato? Un’uscita infelice, in un momento storico infiammato dalle discussioni sugli orientamenti sessuali e sulla presenza di omosessuali fra i sacerdoti. E infatti, assediato dalle polemiche, alla fine Bergoglio ha dovuto correggere il tiro: la Sala stampa vaticana ha precisato che il Papa «non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri». Dunque, nessun intento omofobo. E, anzi, Francesco precisa di non conoscere con precisione l’uso e l’origine di quel termine sottolineando di averlo ascoltato da altre persone. E aggiungendo che «nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti». Ma con questo scivolone il papa ha perso autorevolezza, come capita a chiunque dica parolacce in pubblico (come racconto qui): e probabilmente era proprio questo l’obiettivo dei vescovi che hanno spifferato l’episodio ai giornalisti.

Giorni dopo, durante un incontro a porte chiuse con i sacerdoti all’Università Salesiana, il papa ha utilizzato di nuovo l’espressione, precisando che gliel’aveva detta un monsignore, per denunciare l’eccessiva presenza di gay in Vaticano. E il suo entourage ha aggiunto che si riferiva a un atteggiamento “ostentato e lobbistico” di alcuni di loro.

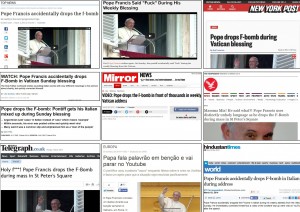

Tornando al papa, c’è però un altro episodio che è rimbalzato sulle pagine dei giornali di mezzo mondo: molti hanno titolato “il papa ha lanciato la bomba-F” (dove F sta per fuck, fottere: clicca sull’immagine per ingrandire). Davvero le cose stanno così? L’episodio è capitato a marzo di quest’anno. Durante l’Angelus domenicale in piazza San Pietro, il papa ha detto: “Se ognuno di noi non accumula ricchezze soltanto per sè, ma le mette a servizio degli altri, in questo cazzo [caso] la provvidenza di Dio si rende visibile in quanto gesto di solidarietà”.

Tornando al papa, c’è però un altro episodio che è rimbalzato sulle pagine dei giornali di mezzo mondo: molti hanno titolato “il papa ha lanciato la bomba-F” (dove F sta per fuck, fottere: clicca sull’immagine per ingrandire). Davvero le cose stanno così? L’episodio è capitato a marzo di quest’anno. Durante l’Angelus domenicale in piazza San Pietro, il papa ha detto: “Se ognuno di noi non accumula ricchezze soltanto per sè, ma le mette a servizio degli altri, in questo cazzo [caso] la provvidenza di Dio si rende visibile in quanto gesto di solidarietà”.

Questa, però, è una parolaccia apparente: è stato un banale lapsus linguae, un errore di lettura dovuto all’abbondanza di zeta nelle parole precedenti (ricchezze, servizio) e all’anticipazione mentale della “z” della parola successiva (provvidenza). Al di là delle strumentalizzazioni dei giornali, questo incidente, comunque, rende il papa vicino a tutti noi: la sua infallibilità sta nella dottrina, non nella pronuncia.

L’allusione al “vaffa”

Nel maggio 2024, pochi giorni prima della battuta sulla “frociaggine”, il papa ha tenuto a Verona l’incontro “Arena di Pace – Giustizia e Pace si baceranno”. Il papa ha fatto una riflessione molto efficace sulla pace: «La pace va curata. E oggi nel modno c’è questo peccato grave: non curare la pace. Bisogna cercare la pace, con il dialogo, il rispetto, la pazienza. Tante volte le guerre vengono dall’impazienza di fare peresto le cose, invece di costruire la pace lentamente, col dialogo, la pazienza».

Per far capire questo concetto, ha fatto un esempio di vita quotidiana: «Lo vediamo nella vita naturale: se qualcuno ti insulta, ti viene subito la voglia di dirle il doppio, no? E poi il quadruplo, e così si va moltiplicando l’aggressione: le aggressioni si moltiplicano. Dobbiamo fermare, fermare l’aggressione.

Una volta c’è stata una scena molto divertente. C’era una persona che è andato a comprare qualcosa e si vede che non gli davano il prezzo giusto e ha sgridato di tutto, ha sgridato di tutto [ha iniziato a imprecare e insultare]. Il signore del negozio ascoltava e quando ha finito di sgridare, il signore gli ha detto: “Ha finito?” “Sì ho finito”. “Vattene….. a spasso” [ mimando il gesto con la mano e ridendo]. Non lo ha detto con queste parole, no: parole più forti…[ sempre ridendo] Ma l’ha mandato a fare… una passeggiata. Quando noi vediamo che le cose incominciano a essere bollenti, fermiamoci. Facciamo una passeggiata o diciamo una parola e la cosa andrà meglio. Fermarsi in tempo, fermarsi in tempo».

L’allusione al “vaffa” era evidente: il pubblico si è messo a ridere, e il papa anche. Facendo capire a tutti di conoscere benissimo il “vaffa”: nulla di scandaloso, in questo. Conoscere le parolacce rientra a pieno titolo nella “competenza linnguistica” che ognuno di noi deve avere quando parla in italiano.

Qui sotto il video (parte dal minuto dell’intervento):

Se ti è piaciuto l’articolo, vedi anche:

![cover170x170]() Ho parlato di questo post con Doris Zaccone nella trasmissione

Ho parlato di questo post con Doris Zaccone nella trasmissione

“Capital in the world” il 5 novembre su Radio Capital.

Qui sotto il file audio.

The post Papa Francesco e le parolacce first appeared on Parolacce.]]>

Ho parlato di questo post con Doris Zaccone nella trasmissione

Ho parlato di questo post con Doris Zaccone nella trasmissione