I bambini imparano le parolacce per imitazione. Ma spesso non ne conoscono il reale significato (Shutterstock).

Come comportarsi quando un bambino dice una parolaccia? Meglio sgridarlo, punirlo o far finta di niente? Si possono prevenire le volgarità nei più piccoli, e come?

Inutile negarlo: fra genitori e insegnanti, il turpiloquio scatena notevoli ansie. Soprattutto quando è usato come forma di violenza, per esempio nei casi di bullismo, o quando riguarda il sesso: come spiegare perché non si può dire frocio, sega o troia? Dire troppe parolacce disturberà lo sviluppo emotivo dei bambini, rendendoli violenti, insensibili o perversi? Sentire un linguaggio sboccato è un trauma per la loro delicata sensibilità?

Qui risponderò a tutte queste domande. Lo faccio ora perché proprio in questi giorni è uscito, su Focus Junior, il primo articolo in cui spiego, direttamente ai bambini, che cosa sono le parolacce, perché dirle (e non dirle) e quali sono i loro effetti.

Da questo sito, invece, mi rivolgo agli educatori, per indicare una strategia efficace e con basi scientifiche per affrontare le parolacce nei piccoli, sfatando alcuni miti infondati. Primo fra tutti, che le parolacce facciano sempre male ai bambini.

Quest’ultima affermazione è sbagliata, e basta riflettere un istante per accorgersene: si basa infatti su una generalizzazione, ovvero che le parolacce siano tutte uguali. Niente di più sbagliato: è come dire che lo sport è rischioso, ma nel concetto di “sport” rientrano non solo la boxe o il base jumping (salto nel vuoto da palazzi, ponti o da pareti rocciose con il paracadute), ma anche le bocce, il ping pong o il golf, che non hanno lo stesso livello di rischio dei precedenti.

Anche le parolacce sono una categoria generica, nella quale rientrano le espressioni più diverse: insulti (imbecille!), oscenità (sega), maledizioni (vaffanculo), imprecazioni (porca troia), scatologia (merda)… Sono locuzioni con contenuti ed effetti molto diversi, e non tutti dannosi. Senza contare che, come tutte le altre parole, anche le parolacce possono essere pronunciate con diverse intenzioni comunicative: per sfogarsi, per scherzare, per ferire…

Parolacce diverse, effetti diversi

Vediamo allora che cosa dicono le ricerche in merito agli effetti dei diversi tipi di scurrilità (per chi vuole approfondire e consultare direttamente le fonti, rimando all’ampia trattazione sul mio libro).

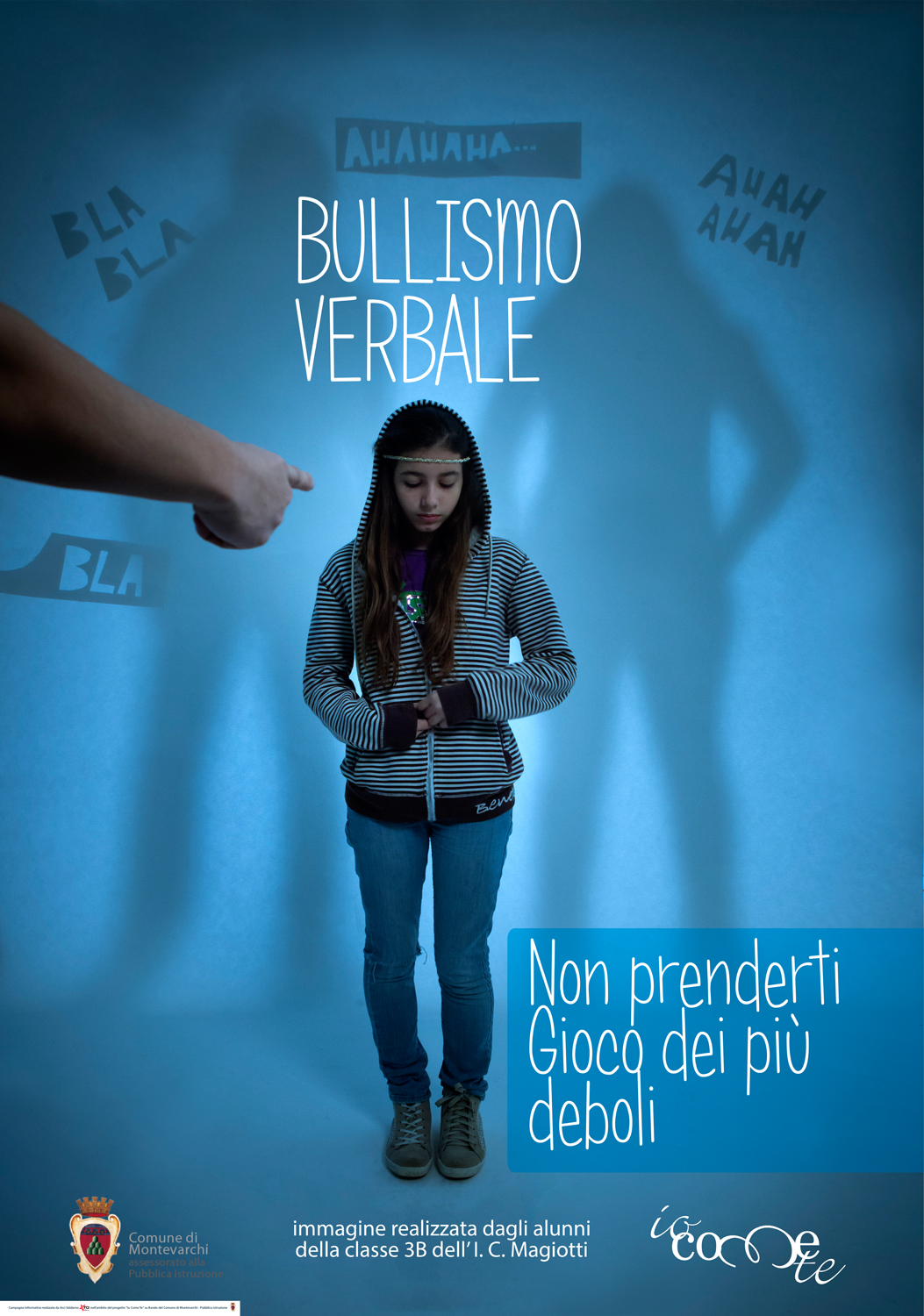

- insulti e maledizioni: i maltrattamenti verbali hanno sempre effetti negativi sui bambini. I minori che vengono insultati (da adulti o da coetanei) provano rabbia, imbarazzo, depressione, emarginazione. E possono diventare verbalmente violenti a loro volta. E’ il caso del bullismo, una forma di violenza verbale.

-

![]()

I bambini sono spesso crudeli: infieriscono su chi è debole e diverso (Shutterstock).

scatologia: parlare di cacca e affini non fa danni. Anzi: secondo molti educatori (compreso Gianni Rodari, come raccontavo qui) può essere persino benefico, perché aiuta i bambini a sdrammatizzare e sfogare le ansie sul controllo delle funzioni corporee (lo spettro di “farsela addosso”).

- imprecazioni: non c’è alcuna prova che ascoltare un adulto che impreca generi traumi in un bambino. L’unico rischio (certo) è che anche lui, nei momenti di rabbia, imiti il linguaggio degli adulti.

- oscenità: molti genitori credono che i loro discorsi sul sesso determineranno le abitudini sessuali dei figli, perciò pensano che possa turbarli sapere troppi dettagli (omosessualità, sesso orale, masturbazione), e sono preoccupati di come i termini sessuali detti dai figli saranno giudicati fuori dalla famiglia. Perciò, per evitare ogni rischio, eliminando i problemi alla radice, i termini sessuali vengono censurati, punto e stop. In realtà questo è un modo miope di relazionarsi: innanzitutto perché – lo sappiamo dai tempi di Freud – anche i bambini piccoli hanno impulsi sessuali, anche se non ne sono consapevoli. Alcuni studiosi affermano, anzi, che è più dannosa la censura, perché “produce effetti nocivi sull’immaginazione e sulla maturazione psicologica”, afferma Marjorie Heins, giurista, autrice del saggio “Not in front of children”. In sostanza, scrive Heins, nessuno ha mai dimostrato che l’esposizione a espressioni oscene abbia conseguenze traumatiche sui minori. A patto, però, che siano spiegate dagli adulti, come racconterò più avanti.

Intenzioni e inflazione

Campagna antibullismo del Comune di Montevarchi.

In generale, comunque, le parolacce in sè non fanno né bene né male: dipende da come vengono usate, ovvero dall’intenzione comunicativa (e anche dal contesto, come vedremo). Perciò bisogna distinguere:

– se le volgarità sono dette per offendere e svilire un bambino, avranno effetti negativi;

– se sono dette per sfogarsi non avranno effetti negativi (a parte l’imitazione: il bambino comincerà a usarle per sfogarsi, come facciamo noi);

– se sono usate per un riso liberatorio (come nell’umorismo escrementizio) possono avere effetti positivi;

– se sono dette per parlare di sesso, dipende: all’interno di una corretta educazione sessuale, sono ininfluenti; diversamente, rischiano di dare una prospettiva parziale o distorta dell’erotismo.

E, in generale, comunque, l’abuso di parolacce fa correre ai bambini lo stesso rischio che abbiamo noi adulti: l’inflazione.

Quando una parola, anche forte, viene ripetuta continuamente, in ogni circostanza, perde il suo potere espressivo perché ne diventiamo assuefatti (e un po’ sta accadendo a molte parolacce, come raccontavo qui).

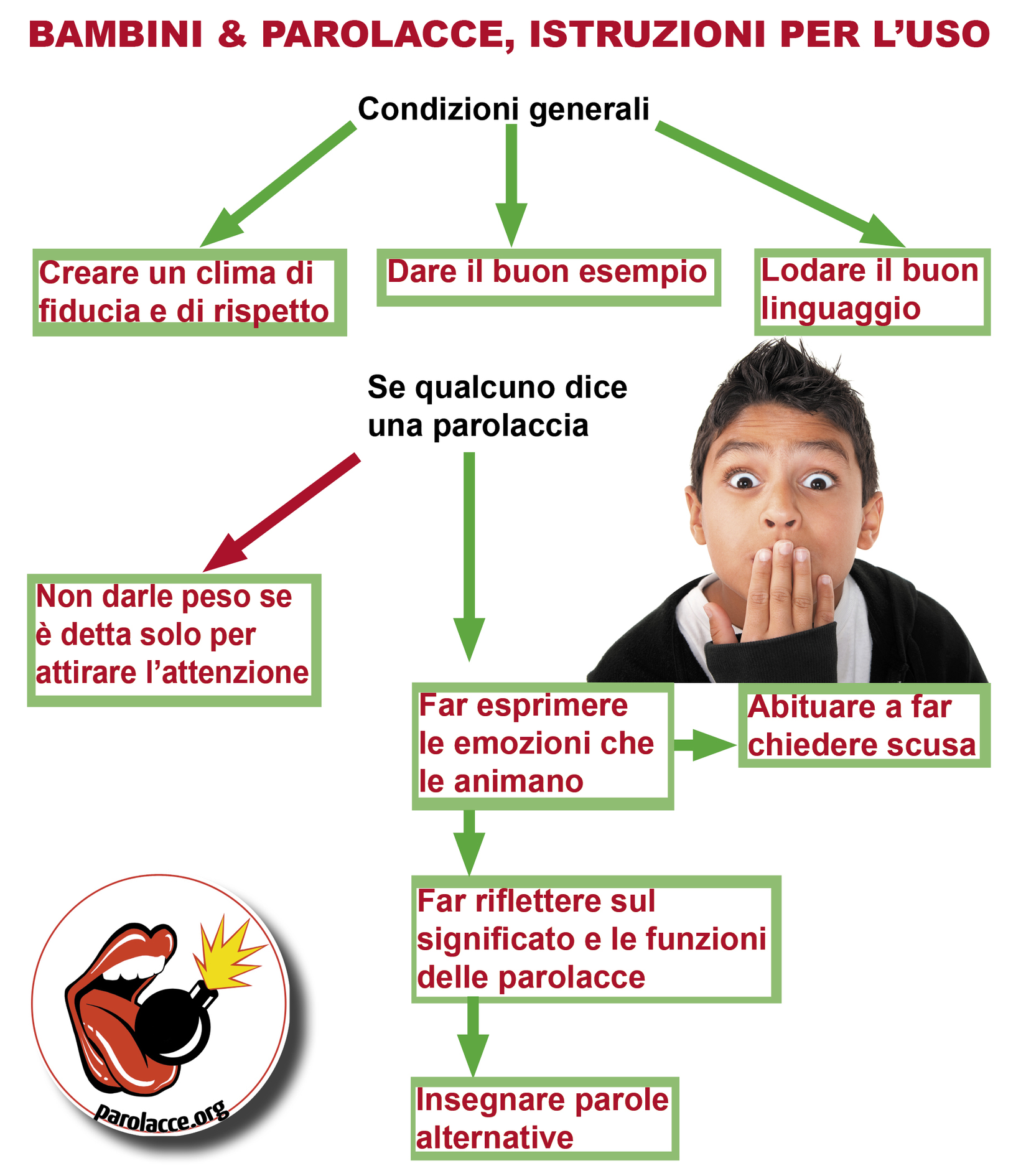

Queste regole sono diventate la tesi di laurea (titolo: “Io lo dico alla maestra!”) appena discussa da una docente svizzera, Sabrina Chiesa, studente dell’Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni a Coira. Le racconto qui, con alcune integrazioni.

1) CREARE UN CLIMA DI FIDUCIA E DI RISPETTO (in classe o in famiglia): è la condizione principale per rapportarsi ai bambini in modo costruttivo. I bambini devono sapere che possono parlare di tutto con serenità

2) DARE IL BUON ESEMPIO: un adulto che predica bene (“Non dite parolacce, siate rispettosi!”) e alla prima occasione, per esempio quando guida, si mette a imprecare come un camallo, perde credibilità perché non è coerente. Il buon esempio viene sempre dall’alto.

3) LODARE IL BUON LINGUAGGIO: questa strategia dà molti più frutti rispetto alle punizioni verso chi usa un’espressione volgare.

4) NON DARE TROPPO PESO A UNA PAROLACCIA, se è detta con lo scopo di attirare l’attenzione. Se il bambino si accorge che dicendo parolacce riceve attenzioni (fossero anche rimproveri) tenderà a usarle spesso come strumento di richiamo.

La strategia per affrontare le parolacce: clic per ingrandire (foto Shutterstock).

5) RIFLETTERE INSIEME SUL SIGNIFICATO E LE FUNZIONI DELLE PAROLACCE: quando un bambino dice una parolaccia (e lo fa sempre “per sentito dire”), invece di punirlo è importante prima di tutto verificare se ne conosce davvero il significato. E distinguere: un insulto (stronzo) è diverso da un’imprecazione (cazzo!). Con un insulto si può ferire un’altra persona, quindi non va mai detto; mentre un’imprecazione non è rivolta a nessuno perché è uno sfogo.

Su alcune espressioni, per esempio quelle escrementizie, si può anche precisare quando si può dire ( in famiglia o fra amici, ma mai a scuola). Che lo vogliate o no, la conoscenza delle parolacce fa parte della competenza linguistica, ovvero dell’abilità a capire e parlare una lingua in modo corretto. E’ importante saper dire “Posso andare in bagno” ma anche capire cosa intende qualcuno quando ti dice che “Sei un cesso”. Certo, questa strategia diventa più impegnativa quando si tratta di espressioni oscene: spiegarne il significato in modo neutro e pacato comporta spendere più tempo rispetto a proibirle e basta. E presuppone, soprattutto, che l’adulto stesso sia sereno di fronte ad alcuni temi, il che non è scontato.

6) ESPRIMERE LE EMOZIONI: se un bambino dice una volgarità, è importante far emergere per quale motivo l’ha detta. Questo può aiutarlo a esprimere le sue emozioni facendogli prendere coscienza dei sentimenti in gioco. Per vincere il bullismo, ad esempio, più che punire o proibire gli insulti, è molto più efficace far parlare chi ne è vittima: questo porta i “carnefici” a rendersi conto che le loro offese possono far male nel profondo a un’altra persona. Il bullismo si può battere solo con l’empatia, come mostra la storia di Ivan, 12enne preso in giro dai coetanei perché non ama il calcio e ha la voce acuta. Come racconta la sua insegnante a “Repubblica”, “quando ha finito di leggere il tema in cui raccontava i suoi anni di bambino umiliato e respinto, i suoi compagni gli hanno fatto un applauso”.

7) ABITUARE A CHIEDERE SCUSA: se un bambino ha detto un insulto con l’intenzione di offendere, bisogna abituarlo a chiedere scusa, come farebbe se desse un pugno a un compagno.

8) INSEGNARE PAROLE ALTERNATIVE: le funzioni delle parolacce (esprimere rabbia, disappunto, disgusto, gioco, sorpresa….) sono importanti e non si possono eliminare. Perché privarli delle valvole di sfogo, che peraltro noi usiamo? Dunque, è utile insegnare ai bambini delle parole depotenziate (ovvero gli eufemismi, di cui ho parlato qui) per esprimere le loro emozioni: porca paletta (invece di porca puttana), salame (e non coglione), caspita (al posto di cazzo) possono aiutare i bambini a sfogarsi senza far male ad altri o infrangere le regole sociali.

Insomma, come dice la Heins, la vita è come una piscina: può essere pericolosa per i bambini. “Per proteggerli, si possono mettere sbarre e allarmi. Ma la cosa più efficace è insegnar loro a nuotare”.

Ho parlato di questo argomento su Radio Cusano Campus.

Ho parlato di questo argomento su Radio Cusano Campus.

Potete ascoltare l’audio cliccando il player qui sotto:

(elaborazione foto Shutterstock)

Daniela è un’italiana che vive a Madrid da 5 anni. “Parlo in spagnolo e sogno in spagnolo. Ma quando mi arrabbio è più forte di me: comincio a imprecare in italiano. E’ qualcosa di viscerale e quindi uso la mia lingua. Per quanto si sappia bene un’altra lingua, è molto difficile che si riescano a usare correttamente le sue parolacce. Come ho letto in un libro: ‘Le parole sono quelle, ma manca la musica…’”.

Il racconto di Daniela pone una questione intrigante: come usano il turpiloquio le persone bilingui? E perché anche chi padroneggia un nuovo idioma continua a imprecare nella lingua madre?

Il fenomeno non è isolato, tanto che diversi studi scientifici – che vi racconto in questo articolo – ne hanno approfondito le ragioni con alcuni esperimenti. Ed è un tema d’attualità, visto che solo nel 2015 (ultimi dati Istat) oltre 147mila italiani sono emigrati all’estero, per lo più in Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia.

Dedico questo articolo a loro, tanto più che fra le centinaia di migliaia di navigatori di questo sito, il 28% risiede all’estero: soprattutto negli Usa, in Russia, Germania, Francia, Cina, Ucraina, Regno Unito, Svizzera, Brasile, Spagna, Paesi Bassi, Canada.

Quando si va a vivere in un nuovo Paese, spesso le parolacce sono una delle prime curiosità: come ci si manda affanculo in spagnolo? (Risposta: va a la mierda). Come si dice “culona” in inglese? (Fat ass). E così via.

Queste domande, infatti, soddisfano una fantasia profonda: imparare le parole di un’altra lingua significa immergersi in una cultura diversa. Si può guardare il mondo da un altro punto di vista, e questo apre la mente a nuove prospettive, facendoci capire che il nostro sistema di valori non è l’unico possibile. Anche con le parole scurrili.

E oltre a stimolare la fantasia, conoscere il turpiloquio in un’altra lingua è utile. Anzi: è fondamentale.

Per vivere in un altro Paese, infatti, non basta saper chiedere un biglietto del treno in stazione o sapere se bisogna lasciare una mancia al bar. E’ altrettanto importante saper riconoscere gli insulti, per capire se qualcuno ci sta offendendo o prendendo in giro, come racconto nel mio libro.

Dunque, anche se nessun testo scolastico le insegna, le espressioni volgari sono parte integrante della competenza linguistica, ovvero del saper parlare e capire un altro idioma.

Sfoggiare una parolaccia durante una chiacchierata con nuovi amici stranieri fa guadagnare punti e simpatia: si dà l’impressione di padroneggiare la nuova lingua, e di essere pienamente integrati. Ma è anche un azzardo: dire una parolaccia al momento sbagliato o alla persona sbagliata, fa fare pessime figure. L’abbiamo visto, per esempio, quando ho raccontato i gesti da non fare all’estero.

E lo stesso avviene quando si usano espressioni gergali. Ne sa qualcosa Emanuela, una milanese che vive a Dallas (Usa) dal 2006. Ecco che cosa le è successo durante un party estivo.

In totale imbarazzo ho cercato di giustificarmi: “Ma non è una brutta parola, vero? L’ho sentita usare tante volte…”.

La mia amica con lo sguardo severo mi ha detto: “Cara, non direi mai quell’espressione se sono fra persone educate”.

(elaborazione foto Shutterstock)

Ma non è tutta colpa mia! L’inglese è pieno di espressioni con ass (culo): asshole (stronzo), damn ass (coglione), asswipe (stronzo), pain in the ass (cagacazzi), sweat your ass off (farsi il culo), make an ass of yourself (fare la parte del cretino), kiss my ass (baciami il culo), ass head (testa di cazzo), ecc. E orientarsi è difficile: in un’altra lingua occorre tempo per distinguere un’espressione colorita e divertente da una considerata volgare e offensiva. Per questo si finisce a volte per usare espressioni che non si direbbero mai nella propria. E c’è un ulteriore problema: la stessa parola, se si vuole usare uno stile confidenziale e informale, detta da un madrelingua e da uno straniero può acquistare significati molto diversi, anche se è pronunciata correttamente”.

Le parolacce, infatti, sono parole emotivamente cariche: e come è difficile tradurre le emozioni a parole, così è difficile tradurre tutte le sfumature di una parola volgare da una lingua all’altra (ne parlavo qui a proposito delle traduzioni, spesso inaccurate, dei film).

Dunque, padroneggiare le parolacce in un’altra lingua è davvero difficile, perché sono parole ricche di sfumature di significato, le connotazioni. E’ per questo, allora, che quando sono infuriati, gli emigrati imprecano nella loro lingua madre? Un esperimento ha dimostrato che non è tanto una questione di conoscenza linguistica: è soprattutto una questione emotiva.

Gli scienziati l’hanno accertato con un esperimento interessante: sono riusciti infatti a quantificare la carica emotiva delle parolacce nelle persone bilingui. In che modo? Misurando la loro… carica elettrica.

Le parolacce, infatti, oltre ad essere controllate dalle aree del cervello che elaborano le emozioni (vedi il mio articolo sull’anatomia del turpiloquio) hanno anche un effetto fisico: quando le si ascolta, nel giro di 1 secondo fanno aumentare la sudorazione della pelle, facendo salire per 2-6 secondi la sua conduttività elettrica, che si può misurare con alcuni elettrodi applicati alle dita della mano. Leggere o dire una parolaccia, infatti, significa rompere un tabù e questo è uno stress per il nostro corpo, oltre che per la nostra mente.

Un esperimento elettrico

Così due ricercatrici inglesi, Tina Eilola e Jelena Havelka, psicologa dell’università di Leeds (Uk) hanno deciso di sfruttare questo effetto per misurare, nei bilingui, le risposte emotive alle parolacce nella lingua madre (L1) e nella seconda lingua appresa (L2). Per fare questo studio hanno reclutato 72 volontari: 39 madre lingua inglese e 33 bilingui (greco e inglese).

A tutti hanno applicato alcuni elettrodi a due dita delle mano (v. foto): servivano a misurare la risposta galvanica (Galvanic skin response, la conduttività elettrica) della pelle mentre leggevano liste di parole (neutre, positive, negative e parolacce) in ambo le lingue. Queste parole erano stampate in diversi colori: i volontari, guardandole, dovevano dire ad alta voce il loro colore.

In una riga, per esempio, poteva essere scritta una sequenza del genere:

ciao merda miele incidente auto

Il test sfruttava l’effetto Stroop, noto da decenni in psicologia: quando svolgono un compito del genere, le persone hanno un momento di esitazione (tempo di latenza), soprattutto se il colore di una parola è diverso dal suo significato (per esempio, se la parola blu è scritta in un altro colore, per esempio in rosso).

(foto Shutterstock)

Questa esitazione avviene anche quando bisogna indicare il colore di parole forti, che fanno aumentare la conduttività della pelle.

Il risultato dell’esperimento è stato inequivocabile: sia i parlanti monolingua che i bilingui avevano le esitazioni più lunghe e i picchi più alti di corrente quando dovevano leggere parole negative o scurrili.

Nei bilingui, però, i valori elettrici erano più alti con le parolacce scritte nella lingua madre (L1) invece che in quella appresa poi (L2): segno inequivocabile che la seconda lingua è emotivamente meno carica.

Perché avviene questo? Secondo una ricerca di Jean-Marc Dewaele, linguista dell’Università di Londra, molto dipende dall’età e dal contesto in cui si impara una lingua: se la si apprende da bambini (entro i 12 anni di età), si assorbono anche i colori emotivi associati alle espressioni.

Tanto più se si impara una lingua nei contesti naturali, attraverso le interazioni con altre persone: i significati di una parola non sono trasmessi solo da dizionari e regole grammaticali, ma soprattutto dai toni di voce e dalle espressioni facciali di chi le pronuncia. Uno psicologo statunitense, Albert Mehrabian, ha scoperto infatti che solo il 7% della comunicazione è espressa dalle parole; la maggior parte dei contenuti passano soprattutto attraverso i movimenti del corpo e la mimica facciale (55%) e da volume, tono, ritmo e di voce (38%). La comunicazione non-verbale trasmette più informazioni di quella verbale.

Ecco perché, in caso di tempesta emotiva, chi diventa bilingue in età adulta impreca nella propria lingua d’origine.

Ma questa differenza emotiva non è solo uno svantaggio: chi vive all’estero spesso racconta che nella nuova lingua – inglese, spagnolo o francese che sia – riesce a parlare meglio di argomenti spinosi o a prendere decisioni difficili. Una lingua meno “calda”, quindi, aiuta a guardare le cose con più distacco e lucidità.

Insomma, come diceva re Carlo V D’Asburgo e di Spagna (1500-1558) “parlo in spagnolo a Dio, in italiano alle donne, in francese agli uomini, e in tedesco al mio cavallo.”

Avviene così anche per voi, se vivete fuori dall’Italia? E i vostri figli come dicono le parolacce? Nella lingua del Paese in cui vivete, o in italiano? E se avete un marito/moglie straniero, vostro figlio in quale lingua impreca?

Raccontate le vostre esperienze nei commenti a questo post. E’ un campo tutto da indagare.

Tra l’altro, proprio in questi giorni la Stampa ha parlato del successo di Gabriele Benni, un bolognese trapiantato in Cile. Ha un grande successo come comico perché usa con nonchalance un sacco di parolacce che – se fossero dette da un cileno – farebbero scandalo; lui invece, da straniero, le dice con innocente e incosciente leggerezza, anche se conosce benissimo il loro significato: e questo genera un effetto ridicolo irresistibile….

Gli imprecatori sono abili comunicatori (Shutterstock).

Chi dice molte parolacce ha un vocabolario più povero? Una ricerca appena pubblicata su “Language sciences” smonta questo pregiudizio. La scoperta è stata fatta da uno dei miei maestri, il professor Timothy Jay, docente di psicologia cognitiva al Massachusetts College of Liberal Arts di North Adams (Usa). “Di solito chi dice molte parolacce è considerato pigro, con un vocabolario ristretto, maleducato o incapace di controllarsi” scrive Jay. Ma in realtà le parolacce sono parole, tant’è che obbediscono alle regole della semantica e della sintassi (come raccontavo qui): dunque, perché dovremmo considerare la ricchezza di parolacce come un sintomo di una scarsa abilità verbale?

La competenza linguistica è unica, a prescindere dal fatto che riguardi parole neutre o insulti e imprecazioni. Insomma, chi ha una bella parlantina ce l’ha a tutto tondo: sia con le parole “normali” che con le parolacce.

Per mettere alla prova questa ipotesi, Jay ha fatto 3 test con diversi gruppi di persone.

[ clicca sul + per aprire l’approfondimento ]

Il professor Timothy Jay.

Quali sono le conclusioni generali dello studio?

1) “Un lessico ricco di insulti è sintomo di sane abilità verbali, non un modo per mascherare le carenze linguistiche. Ciò non toglie che spesso le parolacce possano essere offensive o associate a emozioni negative, ma non si possono generalizzare questi tratti a chiunque le usi”. Conoscere tante parolacce è segno di ricchezza lessicale, soprattutto per esprimere rabbia, frustrazione, disprezzo, sorpresa ed euforia. Si può obiettare che il campione dello studio è piccolo (e lo è: 218 persone in tutto), ma è bastato a smentire (falsificare) l’assunto secondo cui la volgarità è indice di carenze espressive.

2) In un minuto, i volontari hanno detto più parole neutre che parolacce: il motivo? Gli animali sono una categoria più omogenea rispetto alle parolacce: in questa categoria, infatti, rientrano gli insulti e le oscenità, che hanno valore denotativo (cioè indicano oggetti o concetti precisi), ma anche le imprecazioni che hanno più valore denotativo, ovvero servono più a esprimere emozioni forti. Se dico “vaffanculo” esprimo rabbia più che pensare letteralmente alla sodomia.

3) Non c’è grande differenza fra uomini e donne: 8 delle 10 parolacce più pronunciate sono le stesse per ambo i sessi.

4) Chi ha un lessico ricco di parolacce non significa necessariamente che le dice più spesso: la competenza linguistica ha poco a che vedere con la frequenza d’uso, che dipende invece dal controllo cognitivo e dal livello di religiosità delle persone.

Dunque, se sentite qualcuno dire tante parolacce, non potete accusarlo di essere ignorante, o di avere un vocabolario limitato: anzi, le parolacce sono un modo intenso e sintetico di esprimere le emozioni.

Se avete qualche dubbio, riguardate il celebre sketch di Roberto Benigni sui nomi del sesso:

Un papa sulla copertina di “Rolling stone”: chi l’avrebbe immaginato prima di Bergoglio?

ARTICOLO AGGIORNATO AL 2024

Fra le innovazioni di papa Francesco ci sono anche parolacce? Sembra di sì: secondo le cronache, il papa le ha dette in quattro occasioni. Di fronte a un fatto così straordinario – ma con un precedente di qualche secolo fa, vedi link in fondo all’articolo – ho deciso di indagare. Con l’aiuto di un testimone d’eccezione (per il primo episodio): padre Antonio Spadaro, direttore della “Civiltà cattolica” (la rivista dei gesuiti, l’ordine da cui proviene il pontefice), che ha intervistato più volte il papa.

Le sue espressioni offrono un’occasione preziosa per conoscere – da un punto di vista insolito – lo stile comunicativo di papa Bergoglio.

Il profeta fa casino

Partiamo dal primo caso, che risale a settembre del 2013. In un’intervista alla “Civiltà cattolica” il papa ha detto la parola “casino”. Un fatto inimmaginabile fino a poco tempo fa: in italiano, casino (diminutivo di casa) è la casa di tolleranza, il luogo dove si vende e si fa sesso. Ma anche, in senso figurato – ed è questo il caso – il rumore, la confusione. E’ l’esatto equivalente di bordello, chiasso, baccano (da baccanale, orgia sacra) e puttanaio. Insomma, là dove c’è il sesso sfrenato regna un caos assordante, spesso aiutato dall’ebbrezza dell’alcol. Ecco perché la parola casino era tabù fino a 20-30 anni fa: era impensabile pronunciarla in tv, figuriamoci da un papa. Negli ultimi anni, però, la sua carica offensiva si è affievolita: oggi è più un termine popolare-informale che volgare. In ogni caso, però, la parola si colloca fuori dall’orizzonte della più alta autorità religiosa del cattolicesimo: un orizzonte caratterizzato dal silenzio della preghiera, oltre che dalla castità.

Ma in quale contesto il papa ha detto la parola casino? L’ha detta in una lunga intervista con padre Spadaro. A pag. 465, il direttore gli ha chiesto qual è il ruolo dei religiosi oggi, visto che è il secondo pontefice a provenire da un ordine. Papa Bergoglio gli risponde che i religiosi “sono chiamati a essere profeti”, ovvero portavoce di proposte positive, senza timori: “essere profeti a volte può significare fare ruido, non so come dire… La profezia fa rumore, chiasso, qualcuno dice “casino”. Ma in realtà il suo carisma è quello di essere lievito: la profezia annuncia lo spirito del Vangelo”. In spagnolo, ruido discende dal latino rugitus, ruggito: nessuna sfumatura volgare erotica. E mesi dopo, quando il papa è intervenuto alla Giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro, ha esortato i giovani a “hacer lìo” (baraonda, confusione: una parola colloquiale che deriva dal verbo liar, legare, ingarbugliare), portando il messaggio evangelico per le strade.

Visto che Bergoglio spesso parla in spagnolo, mi è venuto un dubbio: se casino fosse stata una libera traduzione dell’intervistatore della Civiltà cattolica? L’ho chiesto al diretto interessato, padre Spadaro. Ecco che cosa mi ha scritto: “Tema molto interessante. La mia intervista si è svolta sia in italiano sia in spagnolo. Il Papa usa la parola (rumore) sempre in spagnolo. Poi, per essere compreso, la traduce in italiano con la parola “casino” alcune volte. Ma lui l’ha pronunciata in spagnolo (come appunto fa sempre)”.

Dunque, anche se il papa ha in quell’occasione ha usato un’espressione spagnola senza connotazioni erotiche- volgari, altre volte ha usato la parola “casino” per farsi capire. Un fatto straordinario, se si considera che Bergoglio è argentino, e come tale non è tenuto a conoscere l’etimologia né tanto meno le connotazioni, cioè le sfumature emotive di significato, delle parole italiane.

In ogni caso, bisogna notare un dettaglio fondamentale: nel pronunciare la parola casino, il papa, al tempo stesso, ne prende le distanze: “qualcuno dice casino”. Qualcuno: non il papa. In questo stile comunicativo c’è tutto lo spirito gesuita di Bergoglio: stare nel mondo, conoscerlo, senza condividere tutto né voltarsi dall’altra parte. Una strategia di comunicazione finissima: a differenza dei nostri politici, ha usato il registro basso senza farsene contaminare. Ottenendo due risultati: si è fatto capire da tutti, e ha attirato l’attenzione: proprio come dovrebbero fare i profeti.

Chi protegge i pedofili? “E’ cacca”

Più forte, invece, l’espressione che papa Francesco ha usato nell’agosto del 2018. Durante una visita in Irlanda, ha incontrato 8 persone che sono state vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti. Chi ha assistito ai colloqui ha riferito che il pontefice ha definito “caca” (cacca, in spagnolo) i vescovi che, invece di punire questi pedofili, li hanno semplicemente trasferiti coprendo così le loro malefatte. Sia in spagnolo che in italiano, “caca” è una parolaccia del linguaggio infantile: in una scala di gravità, è un po’ più forte rispetto a “pupù” e molto meno rispetto a “merda“. Dunque, papa Francesco ha trovato un modo per esprimere il suo ribrezzo e la sua assoluta condanna verso questi prelati, ma senza scivolare in un insulto pesante. E si è ben guardato dall’usare questo termine in un’udienza pubblica: lo ha fatto in privato, per portare la sua vicinanza alle vittime in modo confidenziale con un linguaggio schietto e informale.

Del resto (l’ho già scritto nel mio libro), la conoscenza delle parolacce fa parte integrante della competenza linguistica, ovvero della capacità di capire e comunicare con gli altri. La lingua possiede diversi registri linguistici e tutti – anche un papa – dobbiamo quanto meno conoscerli per poter comunicare efficacemente con le altre persone. Perfino San Francesco d’Assisi disse una parolaccia, se vogliamo prestare fede a quanto è scritto nei Fioretti di San Francesco: il poverello d’Assisi consigliò infatti a tale frate Ruffino, perseguitato da un demonio, di scacciarlo dicendogli: “Apri la bocca; mo’ vi ti caco“.

Troppa “frociaggine” nei seminari

A maggio 2024, papa Francesco ha incontrato i vescovi della CEI (Conferenza episcopale italiana). Uno di loro ha chiesto se fosse giusto ammettere in seminario una persona dichiaratamente gay. Il Papa ha risposto in modo fermamente negativo: pur sottolineando il rispetto che si deve a ogni persona a prescindere dal suo orientamento sessuale, è necessario mettere dei paletti e prevenire il rischio che scelga il sacerdozio chi, gay, finirà poi col fare una doppia vita, continuando a praticare l’omosessualità, soffrendo peraltro egli stesso di questa dissimulazione. Aggiungendo, al termine del discorso, che «c’è già abbastanza frociaggine nei seminari italiani».

L’espressione ha colpito i 270 vescovi presenti. Ed è arrivata alle redazioni di Dagospia e Repubblica, che l’hanno rilanciata. E l’Ansa ha detto che è stata confermata da diverse fonti.

Un’affermazione forte, in tempi di “politicamente corretto“: il Papa l’ha usata solo perché l’incontro era a porte chiuse, fra i vertici della Chiesa: non l’avrebbe mai usata in pubblico. A pochi mesi dalla sua elezione aveva anzi affermato: “Chi sono io per giudicare un gay?”.

Dunque, quell’espressione doveva rimanere fra i partecipanti all’assemblea, ma ha destato sconcerto almeno in una parte dell’uditorio. Si può supporre che il papa abbia scelto quell’espressione per far arrivare il messaggio a destinazione (“basta seminaristi gay”, o almeno: “basta gay che sbandierano in modo teatrale il proprio orientamento sessuale e non seguono la castità”), senza tanti giri di parole, evocando un’immagine concreta e diretta. Un termine usato, presumibilmente, in modo pittoresco e bonario, ma pur sempre uno spregiativo volgare e di origine omofoba. Che esprime una presa di distanza, se non un dileggio, verso gli omosessuali. Ma va precisato che il papa è di madrelingua spagnola, e pertanto è normale che non padroneggi le connotazioni e le origini delle parole italiane.

Risultato? Un’uscita infelice, in un momento storico infiammato dalle discussioni sugli orientamenti sessuali e sulla presenza di omosessuali fra i sacerdoti. E infatti, assediato dalle polemiche, alla fine Bergoglio ha dovuto correggere il tiro: la Sala stampa vaticana ha precisato che il Papa «non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri». Dunque, nessun intento omofobo. E, anzi, Francesco precisa di non conoscere con precisione l’uso e l’origine di quel termine sottolineando di averlo ascoltato da altre persone. E aggiungendo che «nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti». Ma con questo scivolone il papa ha perso autorevolezza, come capita a chiunque dica parolacce in pubblico (come racconto qui): e probabilmente era proprio questo l’obiettivo dei vescovi che hanno spifferato l’episodio ai giornalisti.

Giorni dopo, durante un incontro a porte chiuse con i sacerdoti all’Università Salesiana, il papa ha utilizzato di nuovo l’espressione, precisando che gliel’aveva detta un monsignore, per denunciare l’eccessiva presenza di gay in Vaticano. E il suo entourage ha aggiunto che si riferiva a un atteggiamento “ostentato e lobbistico” di alcuni di loro.

Tornando al papa, c’è però un altro episodio che è rimbalzato sulle pagine dei giornali di mezzo mondo: molti hanno titolato “il papa ha lanciato la bomba-F” (dove F sta per fuck, fottere: clicca sull’immagine per ingrandire). Davvero le cose stanno così? L’episodio è capitato a marzo di quest’anno. Durante l’Angelus domenicale in piazza San Pietro, il papa ha detto: “Se ognuno di noi non accumula ricchezze soltanto per sè, ma le mette a servizio degli altri, in questo cazzo [caso] la provvidenza di Dio si rende visibile in quanto gesto di solidarietà”.

Tornando al papa, c’è però un altro episodio che è rimbalzato sulle pagine dei giornali di mezzo mondo: molti hanno titolato “il papa ha lanciato la bomba-F” (dove F sta per fuck, fottere: clicca sull’immagine per ingrandire). Davvero le cose stanno così? L’episodio è capitato a marzo di quest’anno. Durante l’Angelus domenicale in piazza San Pietro, il papa ha detto: “Se ognuno di noi non accumula ricchezze soltanto per sè, ma le mette a servizio degli altri, in questo cazzo [caso] la provvidenza di Dio si rende visibile in quanto gesto di solidarietà”.

Questa, però, è una parolaccia apparente: è stato un banale lapsus linguae, un errore di lettura dovuto all’abbondanza di zeta nelle parole precedenti (ricchezze, servizio) e all’anticipazione mentale della “z” della parola successiva (provvidenza). Al di là delle strumentalizzazioni dei giornali, questo incidente, comunque, rende il papa vicino a tutti noi: la sua infallibilità sta nella dottrina, non nella pronuncia.

L’allusione al “vaffa”

Nel maggio 2024, pochi giorni prima della battuta sulla “frociaggine”, il papa ha tenuto a Verona l’incontro “Arena di Pace – Giustizia e Pace si baceranno”. Il papa ha fatto una riflessione molto efficace sulla pace: «La pace va curata. E oggi nel modno c’è questo peccato grave: non curare la pace. Bisogna cercare la pace, con il dialogo, il rispetto, la pazienza. Tante volte le guerre vengono dall’impazienza di fare peresto le cose, invece di costruire la pace lentamente, col dialogo, la pazienza».

Per far capire questo concetto, ha fatto un esempio di vita quotidiana: «Lo vediamo nella vita naturale: se qualcuno ti insulta, ti viene subito la voglia di dirle il doppio, no? E poi il quadruplo, e così si va moltiplicando l’aggressione: le aggressioni si moltiplicano. Dobbiamo fermare, fermare l’aggressione.

Una volta c’è stata una scena molto divertente. C’era una persona che è andato a comprare qualcosa e si vede che non gli davano il prezzo giusto e ha sgridato di tutto, ha sgridato di tutto [ha iniziato a imprecare e insultare]. Il signore del negozio ascoltava e quando ha finito di sgridare, il signore gli ha detto: “Ha finito?” “Sì ho finito”. “Vattene….. a spasso” [ mimando il gesto con la mano e ridendo]. Non lo ha detto con queste parole, no: parole più forti…[ sempre ridendo] Ma l’ha mandato a fare… una passeggiata. Quando noi vediamo che le cose incominciano a essere bollenti, fermiamoci. Facciamo una passeggiata o diciamo una parola e la cosa andrà meglio. Fermarsi in tempo, fermarsi in tempo».

L’allusione al “vaffa” era evidente: il pubblico si è messo a ridere, e il papa anche. Facendo capire a tutti di conoscere benissimo il “vaffa”: nulla di scandaloso, in questo. Conoscere le parolacce rientra a pieno titolo nella “competenza linnguistica” che ognuno di noi deve avere quando parla in italiano.

Qui sotto il video (parte dal minuto dell’intervento):

Se ti è piaciuto l’articolo, vedi anche:

![cover170x170]() Ho parlato di questo post con Doris Zaccone nella trasmissione

Ho parlato di questo post con Doris Zaccone nella trasmissione

“Capital in the world” il 5 novembre su Radio Capital.

Qui sotto il file audio.

The post Papa Francesco e le parolacce first appeared on Parolacce.]]>

Ho parlato di questo post con Doris Zaccone nella trasmissione

Ho parlato di questo post con Doris Zaccone nella trasmissione