I giudici valutano l’offensività di un insulto (montaggio foto Shutterstock).

«Ho scritto che in quel ristorante si mangia malissimo, che cosa rischio?».

«Se mi chiamano “uomo da niente” posso denunciare?».

«Si può dare del “razzista” a qualcuno?».

Questo è solo un piccolo assaggio dei quesiti che mi sono arrivati da quando ho scritto un articolo sulla riforma del reato di ingiuria. In poco più di 2 anni, quell’articolo è diventato uno dei più letti di questo blog. Il che è sorprendente: questo non è un sito giuridico, ma di linguistica.

Ma la sorpresa più grande è stata un’altra: pur avendo ribadito a chiare lettere che non sono un avvocato né un giurista, più di 320 lettori di tutta Italia mi hanno scritto per chiedermi un parere sugli insulti, fatti o ricevuti, su Facebook, Whatsapp, Twitter, ma anche in condominio, in ufficio, in famiglia o al bar.

Erano tutti quesiti accorati: esprimono emozioni forti (angoscia, risentimento, offesa, umiliazione, imbarazzo) che non possono lasciare indifferenti. E, soprattutto, possono portare le persone in tribunale: le leggi puniscono con multe salate e perfino col carcere chi offende con l’arma della parola. Ma a volte le sentenze vanno contro le aspettative, condannando parole apparentemente inoffensive e tollerando espressioni anche forti.

Dunque, quando conviene denunciare un insulto? Come si fa? Cosa rischia chi ne scrive uno su Facebook o Whatsapp?

Questo genere di domande mi sono arrivate a ritmo incalzante, raccontando frammenti di vita vissuta: il maggior numero di richieste sono arrivate da persone preoccupate di essersi lasciate sfuggire un insulto. Così mi sono informato per cercare di dare risposte plausibili.

In questo post ho deciso di riassumere i 14 casi più frequenti, radunandoli in un prontuario con la formula domande e risposte. Insomma, le FAQ… sul fuck.

Spero che vi siano utili, e ricordate il consiglio dei consigli: gli insulti scritti su sms, email, Whatsapp, Facebook, chat, Tripadvisor restano per sempre, e possono essere usati contro di voi. Quindi, fate sempre attenzione a cosa scrivete!!

[ clicca sul + per aprire le risposte ]

La legge punisce sempre le parolacce?

Tutte le parolacce sono offensive/perseguibili?

Si può offendere anche senza dire parolacce?

Le offese sui social (Facebook, Twitter, Whatsapp, Tripadvisor, Youtube) sono più gravi rispetto a quelle dette di persona?

E’ sempre giusto denunciare chi ti ha insultato?

Tutte le critiche sono perseguibili?

C’è un termine entro cui va fatta una denuncia per ingiuria o diffamazione?

Si può denunciare una persona di cui si conosce solo il soprannome (nickname) su Facebook?

Si può offendere liberamente un personaggio pubblico?

Quanti tipi di insulto esistono per la legge?

In quali circostanze i giudici sono meno severi nel giudicare gli insulti?

Se qualcuno mi insulta davanti a un poliziotto, vigile o carabiniere, quest’ultimo è obbligato a denunciarlo?

Davanti a quante persone dire un insulto diventa diffamazione?

Da quale età una persona può essere denunciata per insulti (ingiuria diffamazione, oltraggio, vilipendio, ecc.)?

|

Altre risorse sul tema leggi e parolacce (clicca per andare al link): • si possono dire parolacce al lavoro? • come difendersi dagli insulti su Facebook e gli altri social network • toh, l’ingiuria non è più reato • oltraggio a pubblico ufficiale • e molti altri argomenti nel canale leggi e sentenze |

Ringrazio l’avvocato cassazionista Giuseppe d’Alessandro per la revisione.

Ho parlato di questo e di altri temi legati al turpiloquio durante un lungo intervento notturno alla trasmissione “Domani in edicola” su Radio Rai1 condotta da Stefano Mensurati.

Clicca qui sotto per ascoltare l’audio (il mio intervento inizia dal minuto 10:50).

(PS: più volte il conduttore parla del mio libro dicendo che è pubblicato da Rizzoli. Vero, ma ora l’unica versione acquistabile la trovate in formato ebook , pubblicata con StreetLib).

Alcuni insulti discussi in tribunale (elaborazione foto Shutterstock).

Il “vaffa” ha perso il suo carattere offensivo: significa “non infastidirmi“, quindi si può dire impunemente, dice la Cassazione. No, anzi: questa espressione va condannata perché “è indice di disprezzo“, replica la Suprema Corte in un altro pronunciamento.

Le sentenze sugli insulti sono appassionanti, ma spesso sembrano contraddirsi e perciò rischiano di creare confusione: che cosa si può dire, allora, senza rischiare di finire in tribunale?

La questione è vitale, come testimoniano i numerosi e accorati appelli che mi arrivano da quando ho scritto un post sulla riforma del reato di ingiuria: «Se do a qualcuno dello “sciacallo” su Facebook, mi può denunciare?», chiede Luca. «Dopo che la mia ex fidanzata mi ha detto che mi aveva tradito, ai suoi messaggi sul telefonino ho risposto con pesanti parolacce, tipo lercia, zoccola, viscida, ecc , rischio qualcosa?», incalza Andrea.

Non sono quesiti astratti, visto che le leggi puniscono le offese (ingiuria, diffamazione, oltraggio) con multe fino a 12mila euro e carcere fino a 5 anni.

Ora, però, c’è finalmente un quadro d’insieme: lo offre il “Dizionario giuridico degli insulti” (A&B editrice, 196 pagg, 18 €), un libro straordinario, appena pubblicato, che passa in rassegna oltre un secolo di sentenze pronunciate dai tribunali italiani. Potete trovare, in ordine alfabetico, i pronunciamenti su 1.203 termini insultanti (da “A fess ‘e mammeta” a “Zozzo”) e 83 gesti (dal dito medio all’ombrello). L’autore è un avvocato cassazionista siciliano, Giuseppe D’Alessandro, che i lettori di questo blog ricorderanno per un suo precedente libro (di cui avevo parlato qui), che pubblicava le statistiche sugli insulti più denunciati in tribunale (vedi grafico più sotto).

Ora, però, c’è finalmente un quadro d’insieme: lo offre il “Dizionario giuridico degli insulti” (A&B editrice, 196 pagg, 18 €), un libro straordinario, appena pubblicato, che passa in rassegna oltre un secolo di sentenze pronunciate dai tribunali italiani. Potete trovare, in ordine alfabetico, i pronunciamenti su 1.203 termini insultanti (da “A fess ‘e mammeta” a “Zozzo”) e 83 gesti (dal dito medio all’ombrello). L’autore è un avvocato cassazionista siciliano, Giuseppe D’Alessandro, che i lettori di questo blog ricorderanno per un suo precedente libro (di cui avevo parlato qui), che pubblicava le statistiche sugli insulti più denunciati in tribunale (vedi grafico più sotto).

Il nuovo dizionario (a sin. la copertina) è un’opera preziosa: può essere utile non solo ai giuristi e ai linguisti, ma anche ai sociologi (per capire come cambia la percezione delle offese nel corso delle epoche) e ai giornalisti e blogger, per sapere quali parole possono o non possono usare nel criticare un personaggio pubblico.

Ma attenzione: fino a un certo punto, come spiegherò più sotto. Le parolacce, infatti, non si lasciano ingabbiare in una sentenza – di condanna o di assoluzione – perché possono essere usate in molti modi e non solo illeciti. Le parolacce, infatti, sono come i coltelli: si possono usare per ferire o uccidere, ma anche per sbucciare una mela o incidere una scultura nel legno…

PAROLE CONDANNATE

Nel libro, del quale ho scritto la prefazione, trovate tutti gli insulti classici (stronzo, carogna, puttana, verme, ladro, fogna, infame…). E anche espressioni molto più creative o ispirate dalla letteratura e dalla cronaca: dentiera ambulante, diesel fumoso, ancella giuliva, barabba, azzeccagarbugli, Zio Paperone, Papi girl, Pacciani, Lewinsky…

Ma fra i termini offensivi sottoposti a giudizio trovate anche parole neutre (tizio, boy scout, coccolone) o addirittura complimenti: bella, bravo, onesto. Tutte – badate bene – espressioni condannate come insulti. Com’è possibile?

Dipende dall’intenzione comunicativa: se è vero che con le parolacce posso esprimere anche affetto (fra amici: «Come stai, vecchio bastardone?»), è altrettanto vero che si può camuffare un’offesa sotto le sembianze di un complimento.

Ne sa qualcosa, racconta il libro, la persona che nel 2010 disse a due vigilesse: «Siete due gran fiche». E’ stata condannata, e non per sessismo: l’automobilista che aveva detto quella frase sarcastica era infatti una donna di Modena. Che stava usando un’altra figura retorica, l’antifrasi: una locuzione il cui significato era l’esatto opposto di quello che ha letteralmente. Dunque, vale la seguente equazione: complimento = insulto. La medesima parola, insomma, può avere entrambe le funzioni a seconda del tono (ovvero dell’intenzione comunicativa) con cui viene detta.

Ecco perché i magistrati, per giudicare se una parola sia stata davvero offensiva, usano lo stesso criterio di un buon linguista: collocano quella espressione nel contesto. Cioè vanno a guardare chi l’ha detta, quando, perché, a chi, dove, con quale intenzione comunicativa.

E così, grazie a questi dettagli, questo libro racconta tante storie, spesso divertenti. Come quella del magistrato che aveva chiamato i propri colleghi, durante un’infuocata camera di consiglio, “minchie morte” e “nani mentali” (fu condannato dalla Cassazione nel 2004). O quella dell’automobilista punito dalla Suprema corte nel 2011 per aver detto a un poliziotto che l’aveva sanzionato durante un controllo stradale: «Questa multa non mi toglie nemmeno un pelo di minchia». Peccato, era una bella battuta.

Altri giudici, in passato, si erano dimostrati più tolleranti: avevano assolto un uomo che aveva detto a un collega «Mi fai una sega tu e la legge». Perché, scrissero i magistrati dell’epoca (era il 1948!) la frase, per quanto volgare e come tale emendabile, «aveva il significato traslato di “Sono assolutamente tranquillo di fronte alla minaccia di adire vie legali”».

I CONFINI DELLA CRITICA

Alcuni insulti fanno rischiare la galera (Shutterstock).

Ma fino a che punto ci si può spingere nel criticare qualcuno?

La libertà di criticare un personaggio pubblico è uno dei cardini della democrazia e della libertà di stampa. E’ in nome di questa libertà che Vittorio Feltri è stato assolto per la sua rubrica «Il bamba del giorno», che metteva alla berlina vari protagonisti delle cronache. Una critica anche feroce, purché argomentata, è infatti tollerata. Ma salendo di tono e di bersaglio, questa libertà inizia a scricchiolare: è legittimo affibbiare il soprannome di “Cialtracons” al Codacons, l’associazione dei consumatori? I giudici hanno detto di no.

E’ il noto dibattito sui confini della satira: fino a dove può spingersi per «castigare i costumi attraverso il riso»? La Cassazione parla di “continenza”: si possono usare parole forti, purché siano figlie di un dissenso ragionato. Ma, in realtà, è impossibile stabilire una formula a priori valida per tutti i casi.

E quando si parla di parolacce i dubbi da sciogliere sono numerosi e, a volte, involontariamente comici. Per esempio, muovere il bacino in avanti e indietro dicendo «Suca» (succhia) è un’ingiuria? I magistrati l’hanno inquadrata come atto contrario alla pubblica decenza, ma si potrebbe discutere a lungo. E la frase «Ti rompo le corna» è un’ingiuria o una minaccia? Dipende se si dà più peso al verbo rompere o alle corna...

E augurare a qualcuno che «gli venga un cancro»? Esemplare quanto hanno scritto i giudici della Cassazione nel 2008: «la malattia non è mai una colpa, ma un evento naturale che colpisce tutti e per la quale non c’è motivo di vergogna: l’augurio dell’altrui sofferenza denota miseria umana, ma non riveste rilevanza penale».

Miseria umana ma anche superstizione: la maledizione – questo il nome tecnico dell’augurare il male a qualcuno – si basa sulla credenza magica che un desiderio (malevolo) possa realizzarsi davvero. Molte espressioni volgari sono maledizioni, eppure nei loro confronti i giudici hanno pareri discordi: hanno assolto chi ha augurato la morte di qualcuno, ma condannato chi ha detto «Va a morì ammazzato», «Che ti vengano le emorroidi», «Che tu possa sputare sangue», e perfino «Va a cagare» (che per uno stitico sarebbe una benedizione).

SENTENZE DISCUTIBILI

Com’è inevitabile, molte sentenze fanno discutere. Perché, in diversi giudizi, rompicoglioni è un termine tollerato («è una manifestazione scomposta di fastidio, di disappunto ma non lede l’onore») mentre rompicazzo è considerato insultante, pur avendo un significato equivalente? Perché i testicoli debbano avere una minor forza insultante rispetto al pene non è dato sapere.

Lo stesso dilemma si pone per i termini pagliaccio e buffone: pur essendo termini sovrapponibili, mentre il primo è stato sempre condannato, il secondo è stato anche assolto. Il buffone, del resto, è una figura ambigua: è ridicolo ma può anche rivelare verità scomode.

Ed è lecito che un insegnante dia dell’asino a un alunno? La Cassazione, nel 2013, ha scritto che il termine «potrebbe, in linea di principio, riconnettersi ad una manifestazione critica sul rendimento del giovane con finalità correttive». Sarà, ma ho qualche perplessità sull’efficacia educativa dell’insulto.

Di certo, per chi come me è giornalista, ovvero fa informazione critica, fa effetto leggere che è stato condannato chi ha usato i termini faccendiere, inqualificabile, modesto, politicante, scalmanato, sciagurato, sconcertante, specioso, strampalato.

D’altra parte, è pur vero che è stato assolto chi ha detto crumiro, dittatore, esaurito, fanatico, fazioso, incauto, inciucio, lacché, lottizzato, nepotismo, pazzo, retrivo, risibile, ruffiano (ma solo in senso metaforico), sanguisuga, sobillatore, sprovveduto, stravagante, superficiale, trombato, trombone, zelante e zombie.

Ma attenzione: non c’è alcuna garanzia che, usando questi termini, la passerete liscia. Dipende dal tono che usate, dalle argomentazioni che adducete, dalla sensibilità del giudice. Perché gli insulti possono sì ferire, ma restano pur sempre inafferrabili: come cantava don Basilio nel “Barbiere di Siviglia”, «la calunnia è un venticello».

Dare dell’idiota è reato? Guida pratica sugli insulti e la legge

Dare dell’idiota è reato? Guida pratica sugli insulti e la legge

si possono dire parolacce al lavoro?

si possono dire parolacce al lavoro?

Mi insultano su Facebook, che faccio?

Mi insultano su Facebook, che faccio?

Oltraggio: il ritorno degli intoccabili

Oltraggio: il ritorno degli intoccabili

Abbiamo diritto di insultare il presidente?

Abbiamo diritto di insultare il presidente?

Toh, insultare non è più reato

Toh, insultare non è più reato

Dracula, zoccola e minchia morta: insulti in aula

Dracula, zoccola e minchia morta: insulti in aula

Diversi lettori mi chiedono pareri per insulti ricevuti o fatti. Rispondo volentieri, ma attenzione: sono un esperto di turpiloquio e degli aspetti psicosociali legati ad esso. Non sono un avvocato né un giurista, quindi non sono una fonte qualificata in campo legale. Per un parere qualificato dovete rivolgervi a un avvocato.

In ogni caso, se volete comunque una mia valutazione (sociale, relazionale), spiegate bene le circostanze: cosa avete detto, a chi (senza precisare il nome), dove, perché e se c’erano altri testimoni.

E se volete esprimere la vostra gratitudine per il mio impegno, la soluzione c’è: acquistate una copia del mio ebook. Costa meno di un aperitivo, e aiutate questo sito a vivere.

Hanno parlato di questo post: AdnKronos, L’Espresso, Ansa, Quotidiano.net, IlRestoDelCarlino, Franco Abruzzo, Il Giornale, Il Secolo d’Italia, Stravizzi, Fan Page, Enews24, Il Dubbio, Genova quotidiana, Ultima voce. E qui sotto c’è anche una video recensione di Dellimellow:

The post Processo agli insulti: cosa dicono le sentenze first appeared on Parolacce.]]> Scrive Horacio: «Se su Facebook dico a una donna intollerante con gli stranieri: “Sei una razzista di merda” lei può farmi causa?».

Scrive Horacio: «Se su Facebook dico a una donna intollerante con gli stranieri: “Sei una razzista di merda” lei può farmi causa?».Poi c’è il caso di Rosa: «Dopo un battibecco, mia cognata, tramite Whatsapp, mi ha dato della stronza, della bambina viziata, della terrona e tramite emoticon mi ha mandato affanculo e dato della merda. Posso fare qualcosa?».

E il racconto di Elle: «Giocando su un sito online di partite a carte, c’è sempre un tizio che si lamenta per come gioco. Ho scritto in chat che “i rompicoglioni sono sempre presenti” e lui mi ha dato della troia. Cosa posso fare?».

Le storie di Horacio, Rosa ed Elle non sono rare. Me ne hanno raccontate a decine, da quando ho pubblicato su questo sito un articolo sulle nuove regole del reato di ingiuria. Quell’articolo, infatti, è stato sommerso, nei commenti, da decine di appelli (fra cui questi tre), e in pochi mesi è diventato uno dei più cliccati di questo sito. Un fatto inaspettato, dato che parolacce.org è un sito di linguistica e non di consulenza giuridica.

Queste storie mi hanno coinvolto emotivamente perché sono vere e sofferte: provate a leggerle, e vi accorgerete che davvero le parole possono ferire come pietre (o come pugni, vedi il fotomontaggio Shutterstock in alto).

Ma queste richieste d’aiuto sono anche il sintomo di un disagio diffuso: oggi molte persone non sanno come devono comportarsi nelle nuove piazze virtuali dei social network per evitare o affrontare questi “danni collaterali”.

E’ comprensibile. Questi servizi sono entrati nelle nostre vite molto in fretta. E così, senza rendercene conto, negli ultimi 10 anni siamo diventati tutti non solo “connessi” ma in qualche modo anche “giornalisti”/editori. Grazie a Internet, infatti, possiamo far arrivare la nostra voce ovunque, a decine, centinaia o migliaia di persone. Proprio come i giornali.

Questa opzione su Facebook non c’è: sarebbe un reato (Shutterstock).

E’ un cambio radicale, e nessuno ci aveva preparati per questo. Abbiamo acquisito grandi poteri e libertà, ma siamo entrati in un gioco più grande di quanto immaginiamo. Per chattare su Whatsapp o su Ask, scrivere una recensione su Tripadvisor o su Yelp, pubblicare un post su Facebook o scrivere un tweet non abbiamo dovuto studiare un manuale o superare un test. Ma è come guidare un’auto senza aver preso la patente: possiamo essere piloti formidabili, ma se non conosciamo il Codice della strada rischiamo di prendere multe, di farci male o di finire in galera. Gli stessi rischi che corriamo se usiamo in modo inconsapevole i social network.

Ecco perché in questo articolo troverete una guida pratica su come prevenire e “curare” gli insulti su Facebook & C.

Le regole del gioco

Il primo passo è sapere le regole del gioco. Cioè le leggi. Molti pensano che Internet sia una terra di nessuno, una zona franca in cui ci si può esprimere come si vuole: come con gli amici al bar. Ma non è così: sul Web valgono le stesse norme della vita reale.

A volte i social network sono un concentrato di insulti (Shutterstock).

In particolare, chi insulta qualcuno su Facebook & C. non commette il reato di ingiuria, che quest’anno è stato depenalizzato (non si rischia più la galera, ma solo sanzioni economiche: lo spiegavo nel mio post). Chi insulta sui social, invece, commette un reato più pesante: la diffamazione aggravata. Lo stesso reato che commettono i giornalisti quando scrivono un articolo ingiustamente offensivo. Ovvero, quando scrivono giudizi infamanti senza averne le prove. Anche gli insulti infatti (dire a qualcuno che è stronzo, bastardo, demente, etc) sono giudizi.

Su Facebook & C. le nostre frasi restano nero su bianco (pixel su pixel, byte su byte) e arrivano a un numero imprecisato di persone. Tanto più che le nostre chat, i nostri post, le recensioni restano online per anni. E li si può leggere in ogni momento e da ogni angolo del pianeta. Anche se contengono le peggiori parolacce.

E allora vediamo in che consiste il reato di diffamazione: quali sono le pene previste, le procedure di denuncia e i tempi. Per sapere tutte le altre leggi che regolano le parolacce in Italia, potete scaricare il mio libro.

Cos’è: si commette il reato di diffamazione quando si offende una persona assente, davanti ad almeno altri 2 testimoni. Questo reato si può commettere anche quando si offende via Facebook, Twitter, Tripadvisor, Google Plus, Linkedin, Yelp, Ask, Whatsapp (se è una chat di gruppo).

Eccezioni

Si può essere assolti se si riesce a provare la verità di un’accusa all’altra persona.

Non è punibile chi ha commesso il fatto come reazione a un’ingiustizia appena subita.

Procedura

Si può denunciare direttamente il fatto alle forze dell’ordine (polizia, carabinieri).

In alternativa, si può incaricare un avvocato di depositare una denuncia in Procura.

Tempi

La querela va presentata entro 3 mesi da quando si è venuti a conoscenza del reato. Dopo la denuncia penale ci si può costituire parte civile per chiedere il risarcimento dei danni subìti. In alternativa si può ricorrere – entro 5 anni – al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni.

Pene

Reclusione fino a 1 anno; oppure multa fino a 1032 €.

Aggravanti (e pene aumentate)

- se si attribuisce un fatto determinato: se si fa un’accusa concreta (“ha rubato una bicicletta”) senza provarla: reclusione fino a 2 anni; oppure multa fino a 2065 €

- se si diffama attraverso la stampa (o “altri mezzi di pubblicità“: su Facebook, Twitter, etc): reclusione da 6 mesi a 3 anni, oppure multa di almeno 516 €.

Legge di riferimento: Codice Penale, art. 595

Leggendo questa scheda, salta subito all’occhio un paradosso: com’è possibile applicare la diffamazione a chi scrive su una chat? La diffamazione, di per sè, significa parlar male di qualcuno in sua assenza. Ma se l’altro è presente, seppure in modo virtuale, dall’altra parte dello schermo, su Whatsapp o Facebook e Twitter? Per la Cassazione, che ha sfornato diverse sentenze sul tema, la presenza digitale non conta: è difficilmente provabile, in un processo, che il destinatario dell’insulto fosse virtualmente “presente” (connesso) quando veniva scritto.

Ovviamente il Codice Penale – scritto nel lontano 1930, quando Internet non esisteva nemmeno nella fantasia degli scrittori di fantascienza – non poteva precisare questo dettaglio. Ma, aggiunge Giuseppe D’Alessandro, avvocato cassazionista a Niscemi, su questo punto non è detta l’ultima parola: in realtà il dibattito è ancora aperto.

«Il nostro Codice» spiega l’avvocato D’Alessandro «vieta di interpretare le leggi in maniera più punitiva per gli imputati. Le interpretazioni che attenuano un reato, quindi, sono possibili. Perciò, nessuno vieta, a un giudice, di interpretare la presenza virtuale come presenza effettiva: e questo trasformerebbe le offese via Facebook & C da diffamazione a ingiuria, un reato meno grave. E non è l’unico problema di interpretazione in questo campo: qual è il Tribunale competente a giudicare gli insulti sui social network? Per saperlo, bisogna sapere dove è stato commesso il reato: e quando il luogo è il cyberspazio, tutto si complica». La tendenza più diffusa, comunque, è di considerare competente il Tribunale dove risiede la vittima, ovvero chi ha presentato la querela.

Se seguirete queste 9 regole, limitate il rischio di offese e querele quando scrivete sui social network:

- Non usate mai termini che offendano l’intera persona. Ovvero quando si squalifica qualcuno per l’intelligenza, l’aspetto fisico, il modo di comportarsi (la morale: onestà, il rispetto delle leggi), la competenza professionale. Si può, invece, criticare un singolo comportamento. Meglio dire “Hai fatto una cazzata” (a patto che si spieghi perché) piuttosto che dire “sei un cazzone”. Si possono usare giudizi anche pesanti, purché non siano esageratamente offensivi: meglio dire “quel pesce era cucinato malissimo” piuttosto che “era una merda”. La legge garantisce la libertà di espressione, ma non quella di infangare gli altri.

- La regola 1 vale anche se si scrive in un post “chiuso”, non pubblico, riservato a una ristretta cerchia di amici

- La regola 1 vale anche se ci si rivolge a un personaggio pubblico (attore, sportivo, politico)

- La regola 1 vale anche se si parla male di una persona attraverso allusioni (“quel leccaculo raccomandato”) che siano comprensibili ad altre persone

- La regola 1 vale anche nelle recensioni di ristoranti, hotel, bar, etc

- La regola 1 vale, in modo ancora più stringente, nei confronti di istituzioni, capi di Stato, leader religiosi, etc: se li offendete, rischiate pene ancora più pesanti (trovate tutti i dettagli sul mio libro)

- Se, trascinati dall’ira e dalle passioni, avete esagerato: scusatevi apertamente con chi avete insultato e cancellate il post o le frasi offensive

- Se l’autore degli insulti è minorenne, è denunciabile (e condannabile) solo se ha compiuto 14 anni; prima, no

- Una recente sentenza della Cassazione afferma che chi condivide un post offensivo (senza aggiungere altro) non è imputabile. Ma su questo punto, ci sono opinioni contrastanti: personalmente, sconsiglio di inoltrare o cliccare “mi piace” su un post farcito di insulti.

Cosa fare se vi hanno offeso su un social network?

- E’ difficile stabilire a priori qual è il confine fra una critica aspra ma lecita e un’offesa punibile dalla legge. Non esiste un elenco di parole vietate o cose simili. I giudici valutano l’offensività di una frase giudicando non solo le parole usate (sono parolacce?), ma anche il contesto (dove è stata detta la frase, in che modo, in risposta a che cosa, etc). Se avete dubbi su questo punto, chiedete un parere a un legale.

- Conservate la prova. Potete stampare la pagina con la frase offensiva, salvarla su pc o chiavetta Usb. Oppure potete fotografare la pagina del computer (fare uno “screenshot”). Ma non basta: siccome sarebbero prove facilmente manipolabili, l’unico modo per farle accogliere è fare autenticare quella pagina da un notaio, oppure mostrarla ad altri testimoni che poi la dovranno confermare in tribunale. Nel frattempo, è bene annotare (se possibile) quante persone hanno letto la frase offensiva, o quanti sono gli iscritti alla chat o al gruppo

- Segnalate la violazione direttamente alla polizia postale, che può anche convalidare e dare valore di prova al testo offensivo.

- Attenzione al fattore tempo: sia per l’ingiuria che per la diffamazione si ha tempo 3 mesi dal fatto (l’offesa) per presentare denuncia. Passato questo tempo, non potete fare più nulla (a meno di dimostrare che eravate nella giungla amazzonica e non avevate la connessione Internet).

![post]() Se non conoscete la vera identità di chi vi ha offeso, non è sempre facile (anche per la polizia) risalire all’autore, perché i server dove sono registrati i dati e il traffico di Facebook (o Whatsapp, etc etc) non sono in Italia.

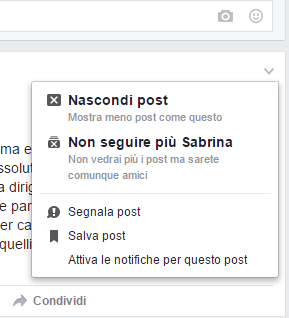

Se non conoscete la vera identità di chi vi ha offeso, non è sempre facile (anche per la polizia) risalire all’autore, perché i server dove sono registrati i dati e il traffico di Facebook (o Whatsapp, etc etc) non sono in Italia.- Se il “fattaccio” è accaduto su Facebook, potete segnalare la violazione al servizio: basta cliccare col mouse sulla piccola “v” che appare al bordo destro di ogni post, e si apre una finestra come questa a destra. Bisogna cliccare su “Segnala post”, e poi seguire le istruzioni che appariranno sullo schermo.

La stessa opzione è possibile anche su Twitter: in questo social network basta cliccare in alto a destra sul 3 pallini, e appare anche qui l’opzione “segnala”.

Se volete approfondire cosa dicono le sentenze dei tribunali in caso di ingiuria, diffamazione e oltraggio, trovate un altro articolo su questo blog.

La cerimonia di insediamento di Napolitano.

Nel suo blog, Beppe Grillo l’ha definito un “retaggio del fascismo, quando si tutelava dal delitto di lesa maestà la figura del re e di Mussolini”. Si riferisce al reato di vilipendio al presidente della Repubblica, per il quale sono previsti fino a 5 anni di galera.

La sua critica non è disinteressata, visto che 22 grillini sono finiti sotto inchiesta per aver scritto pesanti commenti su Giorgio Napolitano, tanto che Grillo li ha cancellati. Ma solleva una questione reale, tanto profonda quanto affascinante. Una contraddizione delle democrazie moderne (e non solo d’Italia): se tutti siamo uguali e abbiamo libertà di espressione, perché chi offende il presidente della Repubblica è punito con più severità?

Come ho raccontato nel mio libro, in Italia abbiamo 3 leggi che puniscono duramente gli insulti a un’autorità:

– l’articolo 278 del Codice Penale, che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi offende l’onore o il prestigio del presidente della Repubblica;

– l’articolo 343 prevede la stessa pena per chi offenda un giudice in udienza;

– dal 2009, come ho raccontato su queste pagine rischia fino a 3 anni di carcere anche chi insulta un pubblico ufficiale (articolo 341 bis). L’azione è la stessa in tutti i casi: offendere un rappresentante dello Stato. Ma questo stesso reato assume nomi diversi: il primo, quello fatto al presidente, si chiama “vilipendio” (= considerare vile); gli altri 2 reati sono chiamati “oltraggio” (= andare oltre).

Ma perché queste speciali tutele? Perché stiamo parlando di chi, a vario titolo, rappresenta lo Stato. E il presidente della Repubblica, in particolare, lo incarna in maniera pregnante: è “il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale” (Costituzione, art. 87). Dunque, come dice il giurista Vincenzo Manzini, il reato di vilipendio nasce dall’esigenza politica di mantenere “alto e inviolato il rispetto dovuto al suo Capo, allo scopo di impedire il pericolo derivante dall’eventuale discredito dell’Organo Istituzionale che rappresenta il Paese nella sua unità”. In pratica, le offese al presidente sono una minaccia al cuore dello Stato: nessun Potere può funzionare se qualcuno tenta di svilirlo, di accorciare le distanze, di buttarlo giù dal piedistallo.

Checché ne dica Grillo, però, questa speciale tutela non fu inventata da Mussolini. Il precedente più antico della nostra storia recente risale al 1815, con il “Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche pel Regno Lombardo-Veneto”. L’articolo 58 puniva con il carcere duro fino a 5 anni (coincidenza, la stessa pena di oggi) “le contumelie (= le offese) pronunciate in società o pubblicamente verso la persona del Principe (Francesco I d’Asburgo, ndr) e dalle quali possa risultare una manifesta avversione e così pure gli scritti e le pitture dirette ad eccitare disprezzo contro la persona dello stesso Principe”. In modo cristallino questo delitto era definito ” di perturbazione dell’interna tranquillità dello Stato”. E fu fatto proprio anche dalle leggi dei Savoia, che Mussolini inasprì, come ho raccontato qui. Anzi, il duce estese la stessa tutela al Papa, nei Patti Lateranensi (art. 8).

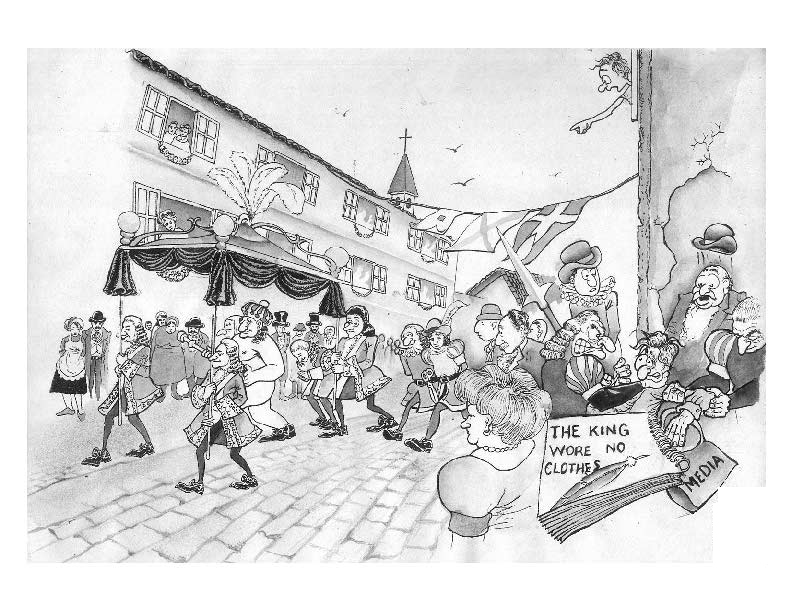

Il re è nudo! La favola di Andersen “I vestiti nuovi dell’imperatore” esprime la dialettica fra potere e critica.

Questo accadde perché all’epoca lo Stato era considerato un’anima, un’idea, una missione, e quindi considerato sacro e inviolabile. Ma questo avveniva anche molto prima: gli imperatori romani (e non solo), si consideravano considerati discendenti diretti delle divinità, perciò offenderli equivaleva a bestemmiare. Per gli antichi Romani, la lesa maestà era un atto sacrilego, punito con l’esilio. Ma tornando a oggi, che senso ha il reato di vilipendio in uno Stato laico e democratico, che si fonda sull’uguaglianza e sul diritto di espressione e di critica?

La discussione non è nata in questi giorni. Già 39 anni fa si era espressa in merito la Corte costituzionale (sentenza n. 20 del 30 Gennaio 1974): il vilipendio è un limite alla libertà di espressione perché questo è il prezzo per difendere altri beni, parimenti garantiti dalla Costituzione, “fra cui è da annoverare il prestigio del Governo, dell’Ordine Giudiziario e delle Forze Armate in vista dell’essenzialità dei compiti loro assegnati”. Sarà. Ma al di là del rispetto esteriore, non è più importante quello sostanziale, cioè l’effettivo funzionamento delle istituzioni? Anzi, c’è un’obiezione molto più incisiva che ha fatto di recente il presidente del Comitato mondiale per la libertà di stampa (World Press Freedom Committee, WPFC) Kevin Goldberg: in realtà chi ricopre una carica pubblica dovrebbe avere minori, non maggiori protezioni contro gli insulti rispetto ai comuni cittadini, perché ha più potere e più privilegi rispetto a loro. “In uno Stato democratico, le leggi contro le critiche ai politici non dovrebbero aver posto”, dice.

Napoleone sul trono imperiale: dipinto di Ingres (1806). Esprime la solennità e l’intoccabilità del Potere.

L’obiezione di Goldberg, peraltro, non si riferiva all’Italia ma alla Spagna. Perché in realtà leggi che tutelano i politici esistono dappertutto: in Spagna chi insulta il Re, un antenato o un membro della famiglia reale rischia da 6 mesi a 2 anni di carcere. In Francia, chi offende il presidente rischia una multa di 45mila euro. E in Germania, gli insulti sono genericamente puniti col carcere fino a un anno; ma chi volutamente infanga l’onorabilità di un politico per demolirne il ruolo, rischia da da 3 mesi a 5 anni di carcere.

Che fare? La posizione di Goldberg è condivisibile ma forse utopica. Probabilmente, una via attuabile è quella di chiarire i confini tra critica e insulto: la prima anche aspra, vivace e sconveniente va garantita a tutti nei confronti di chiunque perché è un pilastro della democrazia; il secondo, se si riduce a un’offesa volgare, ingiuriosa, gratuita, va punito. Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella pronuncia del 17 Ottobre 1977: “la critica è un giudizio meditato su fatti, persone o cose espresso nei limiti di un civile dibattito in forma seria, senza trascendere in espressioni di contumelia e di disprezzo che non sono manifestazioni di esercizio delle libertà democratiche nella misura in cui rivelano uno spirito totalitario diretto a negare qualsiasi valore a beni giuridici protetti”. Magari con pene meno severe, ma dubito che uno Stato dia punizioni blande a chi manifesti scarso rispetto e obbedienza, dando il cattivo esempio…

Vedremo allora, come andrà a finire l’inchiesta sui grillini. Intanto, si è chiuso un caso simile per Umberto Bossi: è stato condannato a 12 mesi (inizialmente a 18, ma poi la pena è stata ridotta) per aver definito il presidente Napolitano un “terùn” (terrone) durante la festa della lega Nord ad Albino il 29 dicembre 2011. Gli avvocati di Bossi avevano obiettato che la frase non è condannabile perché rientra nelle sue prerogative di parlamentare: l’articolo 68 della Costituzione garantisce ai politici l’insindacabilità (la non contestabilità) delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Ma l’epiteto “terrone” non può essere qualificato come opinione. Nel dicembre 2019 il presidente Sergio Mattarella ha firmato la grazia, cancellandogli la pena.

Ecco il video integrale del comizio:

Per chi vuole approfondire, ecco le fonti che ho consultato per scrivere questo articolo (oltre al mio libro):

Tesi di Giovanni Mazzitelli sui delitti di opinione contro personalità dello Stato, università di Parma 2007/8

La voce “lesa maestà” su Wikipedia

La voce “diffamazione” su Wikipedia

Due report del Wpcf su come le leggi mondiali contro gli insulti minano la libertà di stampa

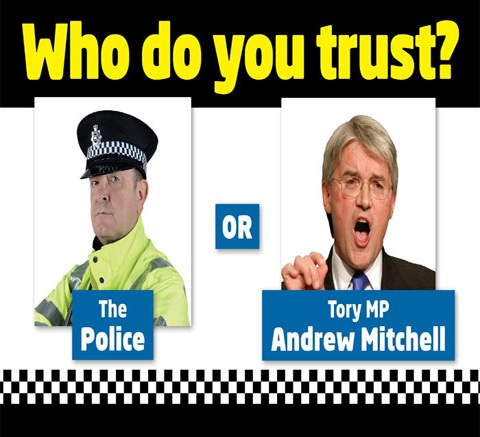

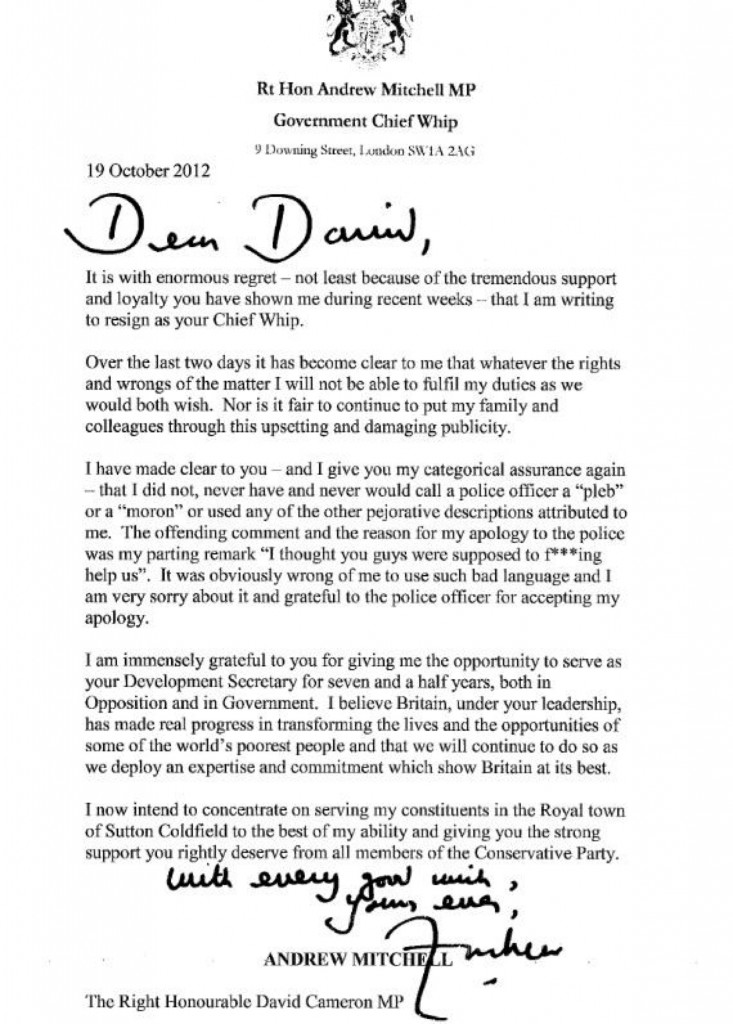

Manifesto dei laburisti: a chi credete? Alla polizia o al conservatore Andrew Mitchell?

Uno scandalo martellante sui giornali. Una crisi di governo. Manifestazioni di piazza. La dimissione di un segretario parlamentare. Le ombre di un complotto. Un’inchiesta che impegna 30 poliziotti da mesi… Può un semplice insulto scatenare tutte queste reazioni? Sì.

Il caso è scoppiato in Gran Bretagna, ed è costato la carriera politica – almeno per ora – al capogruppo del partito di maggioranza, i conservatori, Andrew Mitchell. Il quale, secondo le accuse, avrebbe detto a un poliziotto: «Sarà meglio che impari a stare al tuo fottuto posto. Tu non fai funzionare questo fottuto governo. Sei un fottuto plebeo» («Best you learn your fucking place. You don’t run this fucking government … You’re fucking plebs»).

Ma i poliziotti non si sono lasciati impressionare: lo hanno accompagnato al cancello pedonale, e prima di andarsene, Mitchell è sbottato. Al punto che gli agenti hanno dovuto ricordargli che rischiava l’arresto se avesse continuato a insultarli.

La copertina del "Sun" che ha denunciato il caso.

Il poliziotto ha fatto rapporto ai propri superiori e la storia è finita sui giornali: lo scoop è stato del “Sun”, e pochi giorni dopo il “Telegraph” ha pubblicato integralmente il verbale dell’episodio. Che ha fatto scandalo, per vari motivi: non tanto per le parolacce, quanto soprattutto per l’insulto classista («plebeo») al poliziotto, che per inciso era una donna, stando a quanto riferisce ancora il “Telegraph“.

“Plebeo” è chi appartiene a un ceto sociale basso, e per traslato significa anche “inferiore”, in tutti i sensi. Detto da un esponente del governo, conservatore (per tradizione, il partito dei ricchi e dei privilegiati) e per di più un ricco banchiere quale è Mitchell, il caso non poteva che suscitare un’ondata di indignazione.

Con un’ulteriore aggravante: è uno dei rari casi (in Gran Bretagna, non certo in Italia) in cui un’istituzione offende un’altra istituzione. Nello specifico, un politico di governo insulta un esponente delle forze dell’ordine. Una situazione che rischia di provocare un pericoloso cortocircuito: se il Potere non rispetta se stesso, perché dovrebbero rispettarlo i comuni cittadini? E all’interno del Potere, c’è un Potere di serie A (i politici) e uno di serie B (i poliziotti)?

Insomma, un caso molto scivoloso, che è stato ribattezzato dai media britannici il “plebgate“, parafrasando il Watergate.

Una delle T-shirt di protesta: "plebeo e orgoglioso".

La stampa e la tv lo hanno cavalcato per giorni, ma anche la politica (molti, anche tra i conservatori, hanno caldeggiato le dimissioni di Mitchell) e la stessa polizia: diversi agenti hanno manifestato davanti alle sedi del governo indossando una T-shirt con la scritta “PC pleb and proud”, ovvero “Agente di polizia (Police Constable) plebeo e orgoglioso”.

Una reazione simile era accaduta in Italia, quando nel 2006 Berlusconi definì «coglioni» gli elettori di sinistra, che reagirono scendendo in piazza con cartelli “Io sono un coglione” o “Fiero di essere un coglione”.

Mitchell, dal canto suo, ha negato di aver insultato la poliziotta, ammettendo solo di essere sbottato in uno sfogo colorito: «Ragazzi, si suppone che voi dobbiate darci un fottuto aiuto» («You guys are supposed to fucking help us»). Mitchell si è comunque scusato per l’espressione, ma questo non è bastato a spegnere le polemiche.

La lettera di dimissioni di Mitchell.

Al punto che, dopo poco più di un mese dall’episodio, il 19 ottobre, Mitchell ha dovuto rassegnare le sue dimissioni al premier David Cameron, ribadendo la propria versione dei fatti, scusandosi per il linguaggio inappropriato, ma dicendo ancora una volta di non aver dato dei “plebei” agli agenti. Mitchell si è detto costretto a uscire di scena per non mettere in difficoltà i propri familiari e colleghi di partito.

Ma i colpi di scena non sono finiti. Un sedicente testimone che aveva scritto una mail al vice di Mitchell, confermando la versione della polizia, si è rivelato un mentitore. E il mese scorso il “Guardian” ha pubblicato il filmato dell’epsiodio, registrato dalle telecamere a circuito chiuso di Downing Street. Il video sembra smentire questa versione dei fatti: si vedono l’agente che accompagna Mitchell al portone, senza interazioni e in silenzio. Un episodio che si esaurisce in 20 secondi, e apparentemente senza testimoni.

E così il caso si è riaperto: la polizia vi ha dedicato 30 agenti (“operazione Alice”) e molti hanno gridato al complotto. Ma l’inchiesta non è ancora finita, e non si escludono ulteriori colpi di scena.

Nel frattempo, la Gran Bretagna si prepara a riformare le leggi sull’ordine pubblico, depenalizzando gli insulti. Un provvedimento “ad personam”? No: le discussioni su questo tema erano iniziate a maggio dell’anno scorso, ben prima del “plebgate”. Oggi in Gran Bretagna, la Legge sull’ordine pubblico del 1986 prevede ammende fino a 1.000 sterline e l’arresto per chi usa parole minacciose, offensive, ingiuriose che possano causare molestie, allarme o disagio.

Il problema è che la legge britannica non definisce in modo chiaro in che cosa può consistere un comportamento insultante. E questo ha innescato casi paradossali: nel 2006 uno studente universitario un po’ alticcio aveva chiesto a un agente di polizia se il suo cavallo fosse gay. Il poliziotto gli elevò una contravvenzione di 80 sterline, ma lo studente si rifiutò di pagarla e finì in cella. E non è stato l’unico caso del genere: un altro giovane era finito dietro le sbarre per aver definito Scientology un “culto pericoloso”.

Così un gruppo di parlamentari, guidati dal conservatore David Davis, hanno lanciato la campagna “Feel free to insult me” (Sentiti libero di insultarmi), per riformare la legge, considerata un eccessivo limite alla libertà di espressione. Una campagna a cui aveva aderito anche l’attore comico Rowan Atkinson (Mr Bean).

Pochi giorni fa il segretario di Stato Agli affari interni, Theresa May, ha annunciato che la legge sarà riformata. Che succederà? Chiunque potrà avvicinarsi a un poliziotto e dirgli che è un plebeo? Probabilmente no. In realtà la riforma nasce dal fatto che diversi britannici sono finiti nei guai con la giustizia semplicemente per aver esercitato un sacrosanto diritto di critica, anche con prove documentate (com’è avvenuto al giornalista del “Guardian” Simon Singh che aveva criticato l’efficacia delle cure chiropratiche). E questo mina la democrazia ben più a fondo che offendere un agente: se non posso chiamare “ladro” uno che ruba, che civiltà è?

Su questo post sono stato intervistato da radio Capital, nella trasmissione “Capital in the world” del 21 gennaio intitolata, per l’occasione, “Parolacce in the world”. Per sentire la puntata basta cliccare qui.

The post Quando un Potere insulta un altro Potere first appeared on Parolacce.]]> Puttana, figlio di puttana, pezzo di merda, ladro e coglione. Sono – in ordine decrescente– gli insulti che più spesso spingono gli italiani a denunciare chi li dice, per fargliela pagare (in tutti i sensi). L’ha scoperto un avvocato cassazionista siciliano, Giuseppe D’Alessandro, che ha avuto un’intuizione preziosa: raccogliere le sentenze sui reati di ingiuria, oltraggio e diffamazione degli ultimi 121 anni. Il quadro che ne risulta, raccontato nel libro “Bestiario giuridico 2” (Angelo Colla editore), è quantomai ricco: non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal quello del costume e della lingua (a parte alcuni errori). Tanto da poter essere considerato, dopo la ricerca sugli insulti a Mussolini, il secondo “figlio legittimo” di “Parolacce”.

Puttana, figlio di puttana, pezzo di merda, ladro e coglione. Sono – in ordine decrescente– gli insulti che più spesso spingono gli italiani a denunciare chi li dice, per fargliela pagare (in tutti i sensi). L’ha scoperto un avvocato cassazionista siciliano, Giuseppe D’Alessandro, che ha avuto un’intuizione preziosa: raccogliere le sentenze sui reati di ingiuria, oltraggio e diffamazione degli ultimi 121 anni. Il quadro che ne risulta, raccontato nel libro “Bestiario giuridico 2” (Angelo Colla editore), è quantomai ricco: non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal quello del costume e della lingua (a parte alcuni errori). Tanto da poter essere considerato, dopo la ricerca sugli insulti a Mussolini, il secondo “figlio legittimo” di “Parolacce”.

Le parolacce, infatti, possono essere usate come armi che danneggiano un bene impalpabile: l’onore, ovvero il rispetto e la stima degli altri. Forse il nostro bene più prezioso, diceva San Tommaso d’Aquino: “l’insulto è peccato mortale, perché toglie a un uomo le testimonianze di onore e di venerazione che gli sono dovute. Perché una persona ama il proprio onore non meno delle sue proprietà”. Non a caso, fra le innumerevoli leggi italiane ce ne sono diverse (nel mio libro ne ho censite una trentina) che puniscono proprio gli insulti.

L’avvocato D’Alessandro, che ha avuto l’idea della ricerca durante i tempi morti fra un’udienza e l’altra nei palazzi di giustizia, ha esaminato 912 sentenze emesse tra il 1890 e il 2011: un numero considerevole, anche se ben lontano dall’essere rappresentativo di tutti i processi per ingiuria, oltraggio e diffamazione che, secondo le sue stime, potrebbero essere nell’ordine di 150-200 mila l’anno (il 6% del totale); di questi ne arrivano in Cassazione – l’ultimo grado di giudizio, quello che “fa giurisprudenza” – circa un migliaio l’anno. Ed ecco altre curiosità che emergono dal libro di D’Alessandro.

INSULTI. I termini spregiativi citati nelle sentenze di D’Alessandro sono 612: oltre alle parolacce “classiche”, ce ne sono molte creative. Comprese le parolacce “agite”, ovvero i gestacci, le pernacchie, gli sputi, il lancio di letame, di scarpe o di bombolette puzzolenti. Divertente la carrellata sugli insulti, anche indiretti: un uomo è stato condannato per essersi rivolto a un pubblico ufficiale dicendogli: “Io non ho lo scolo in testa!” (= io non ho una malattia venerea in testa = io non sono una testa di cazzo, mentre tu lo sei!). I giudici, poi, puniscono anche le frasi sarcastiche: un cliente deluso è stato denunciato dal suo stesso legale per avergli inviato un vaglia intestato “al celebre ed illibato ed onesto avvocato…”.

Passando agli insulti veri e propri, tra quelli finiti sulle carte bollate figurano anche espressioni insolite come: ammazzasentenze, atzarese (abitante di Atzara, Nuoro), buco a puzzoni, canchero, diesel fumoso, diffidato di questura, faccia di porfido, farneticazioni uterine, insabbiatore, insolvente, maneggione, manghiatone, manutengolo, minchia morta, noisette, piffero di montagna, realburinismo, superiniquinatore, testa di mattone, traffichino, trillo e frillo, vecia, verginello, zombi.

Colpisce il fatto che numerosi insulti sono di matrice storico-letteraria o ispirati dalla cronaca: Ceausescu (dittatore rumeno), Cicciolina, demiurgo, degasperino, don Abbondio, don Chisciotte, don Rodrigo, dracula, Innominato, khomeinista, lewinskiana, Mata-Hari, moscovita, Pacciani, Previti, Scelba, Travet, Willy il coyote, zio Paperone. In sostanza, questi epiteti sfruttano il meccanismo dell’antonomasia: se una persona (o un personaggio fittizio) incarna un vizio, il nome di quel personaggio diventa l’emblema del vizio stesso, in una equivalenza abbassante: Zio Paperone=tirchio.

A proposito dell’Innominato, D’Alessandro racconta un aneddoto divertente: nel 2000 un pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione di una denuncia ritenendo non oltraggioso questo soprannome (nei “Promessi sposi” l’Innominato era un malvagio che poi si convertì al cristianesimo). Ma la parte offesa impugnò il provvedimento, arrivando a chiedere una perizia sui “Promessi sposi” per valutare se l’Innominato fosse un personaggio negativo o positivo: richiesta che fu poi, fortunatamente, respinta. Quanto sarebbe costata una perizia del genere?

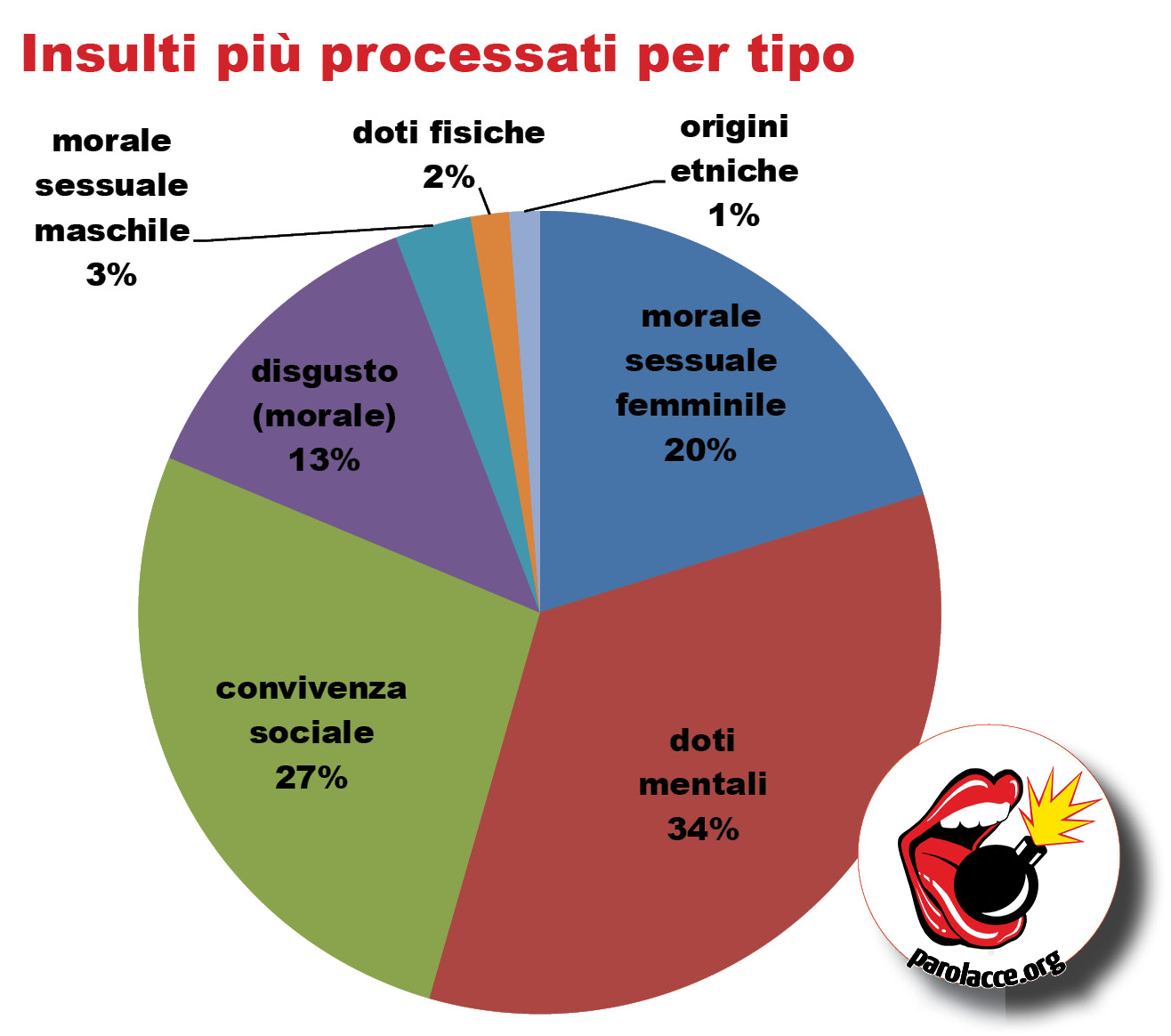

STATISTICHE. Quali sono gli insulti che più spesso sono arrivati nelle aule di tribunale? Come potete vedere nel grafico a lato (fare clic per ingrandire) l’espressione largamente vincente è puttana (usato nel 5,7% dei casi, compresa la variante “figlio di puttana”, che però andrebbe classificato a parte perché non è un insulto sessista), seguita da merda (3,1% con le varianti “pezzo di merda” e “faccia di merda”), ladro (3%), coglione (2,5%), culo e troia (2,2%), bastardo (2%), disonesto (1,7%), stronzo (1,5%), cornuto (1,3%), bugiardo (1,2%).

STATISTICHE. Quali sono gli insulti che più spesso sono arrivati nelle aule di tribunale? Come potete vedere nel grafico a lato (fare clic per ingrandire) l’espressione largamente vincente è puttana (usato nel 5,7% dei casi, compresa la variante “figlio di puttana”, che però andrebbe classificato a parte perché non è un insulto sessista), seguita da merda (3,1% con le varianti “pezzo di merda” e “faccia di merda”), ladro (3%), coglione (2,5%), culo e troia (2,2%), bastardo (2%), disonesto (1,7%), stronzo (1,5%), cornuto (1,3%), bugiardo (1,2%).

Aggregando i termini per area semantica, emerge un quadro ancor più interessante: gli insulti più denunciati sono quelli che mettono in dubbio le doti mentali di una persona (34%: coglione, ignorante, cretino), seguiti da quelli che criticano la capacità di convivenza sociale (27%: ladro, bugiardo, corrotto, fascista) e sulla morale sessuale femminile (20%: puttana). Seguono gli insulti che esprimono disgusto morale verso un’altra persona (13%: merda, schifoso), e, fanalini di coda, quelli che attaccano la morale sessuale maschile (3%: cornuto, porco), le doti fisiche (2%: handicappato) e le origini etniche (1%: marocchino).

Aggregando i termini per area semantica, emerge un quadro ancor più interessante: gli insulti più denunciati sono quelli che mettono in dubbio le doti mentali di una persona (34%: coglione, ignorante, cretino), seguiti da quelli che criticano la capacità di convivenza sociale (27%: ladro, bugiardo, corrotto, fascista) e sulla morale sessuale femminile (20%: puttana). Seguono gli insulti che esprimono disgusto morale verso un’altra persona (13%: merda, schifoso), e, fanalini di coda, quelli che attaccano la morale sessuale maschile (3%: cornuto, porco), le doti fisiche (2%: handicappato) e le origini etniche (1%: marocchino).

D’Alessandro ha poi confrontato queste statistiche ai risultati del mio volgarometro, elaborando il “giurinsultometro”. Il risultato? Gli insulti a più alta carica offensiva, rilevati dal volgarometro, sono proprio quelli che più spesso spingono gli italiani a chiedere giustizia in tribunale.

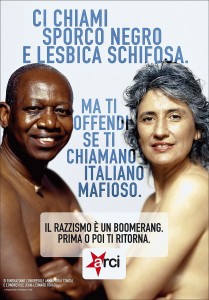

Campagna dell’Arci contro razzismo e omofobia con i parlamentari del Pd Jean-Léonard Touadi e Anna Paola Concia (2009).

CONTRADDIZIONI. Un’ultima notazione sulle sentenze. Molte sono straordinariamente efficaci ed equilibrate, ma molte altre sono, almeno apparentemente, contraddittorie: per fare un esempio, con una sentenza la Cassazione ha condannato con l’aggravante dell’odio razziale una persona qualificandola come “sporca negra” in quanto “combina la qualità negativa al dato razziale, e “non risulta adottata in occidente alternativamente l’espressione sporco giallo, né in Africa o Cina sporco bianco”. Eppure la stessa Cassazione in un’altra sentenza non aveva riconosciuto l’aggravante a un commerciante di Treviso che aveva apostrofato un Senegalese con l’espressione “nero di merda”. Perché queste contraddizioni? Non solo perché la percezione di un insulto può essere soggettiva (cioè dipende dal contesto, dall’epoca, dai toni utilizzati, dalla sensibilità dei parlanti e dei giudici…), ma anche perché i giudici spesso non consultano gli studi linguistici sul turpiloquio, che peraltro, fino a pochi anni fa, erano pressoché inesistenti. Ora, però, non hanno più questo alibi.

The post Dracula, zoccola e minchia morta: insulti in aula first appeared on Parolacce.]]>

Se non conoscete la vera identità di chi vi ha offeso, non è sempre facile (anche per la polizia) risalire all’autore, perché i server dove sono registrati i dati e il traffico di Facebook (o Whatsapp, etc etc) non sono in Italia.

Se non conoscete la vera identità di chi vi ha offeso, non è sempre facile (anche per la polizia) risalire all’autore, perché i server dove sono registrati i dati e il traffico di Facebook (o Whatsapp, etc etc) non sono in Italia.