Dante ha inserito espressioni scurrili nella “Divina commedia” (montaggio su ritratto di Botticelli, 1495).

Si può fare poesia di altissimo livello usando le parolacce? Sì, e c’è un esempio clamoroso: la “Divina commedia”. Nel suo capolavoro, infatti, Dante Alighieri ha inserito 11 espressioni volgari, compresa una bestemmia e un ritratto squalificante di Maometto. Tanto che nel corso dei secoli – e persino quest’anno – la sua opera è stata pesantemente criticata, da Petrarca in poi, e più volte censurata. Reazioni spropositate, da parte di chi non ha capito la sua arte: la “Divina commedia” è un poema universale, che ritrae tutte le sfumature dell’animo umano. Perciò ha mescolato volutamente diversi registri linguistici – aulici e grotteschi, intellettuali e popolareschi, celestiali e terreni. Ha saputo, insomma, mescolare “alto” e “basso” come solo i grandi poeti sanno fare. Un altro esempio di questo livello è William Shakespeare.

Le parolacce, in particolare, sono servite a Dante per descrivere le peggiori bassezze dell’animo umano, a creare effetti comici e anche a dar voce alle sue passioni religiose, politiche e morali esprimendo la sua profonda indignazione. Dante modellava la lingua a seconda dei personaggi e delle situazioni che voleva descrivere.

Nel 700° anniversario della sua morte, ho deciso quindi di approfondire il turpiloquio di Dante, che probabilmente a scuola non vi hanno raccontato. In questo articolo troverete tutte le strofe (e relative spiegazioni) che contengono parole volgari, così potrete capire le precise ragioni artistiche che lo hanno indotto a usarle: Alighieri infatti ha sempre scelto con grande cura il lessico nel suo poema.

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

Le radici del turpiloquio: realismo e Bibbia

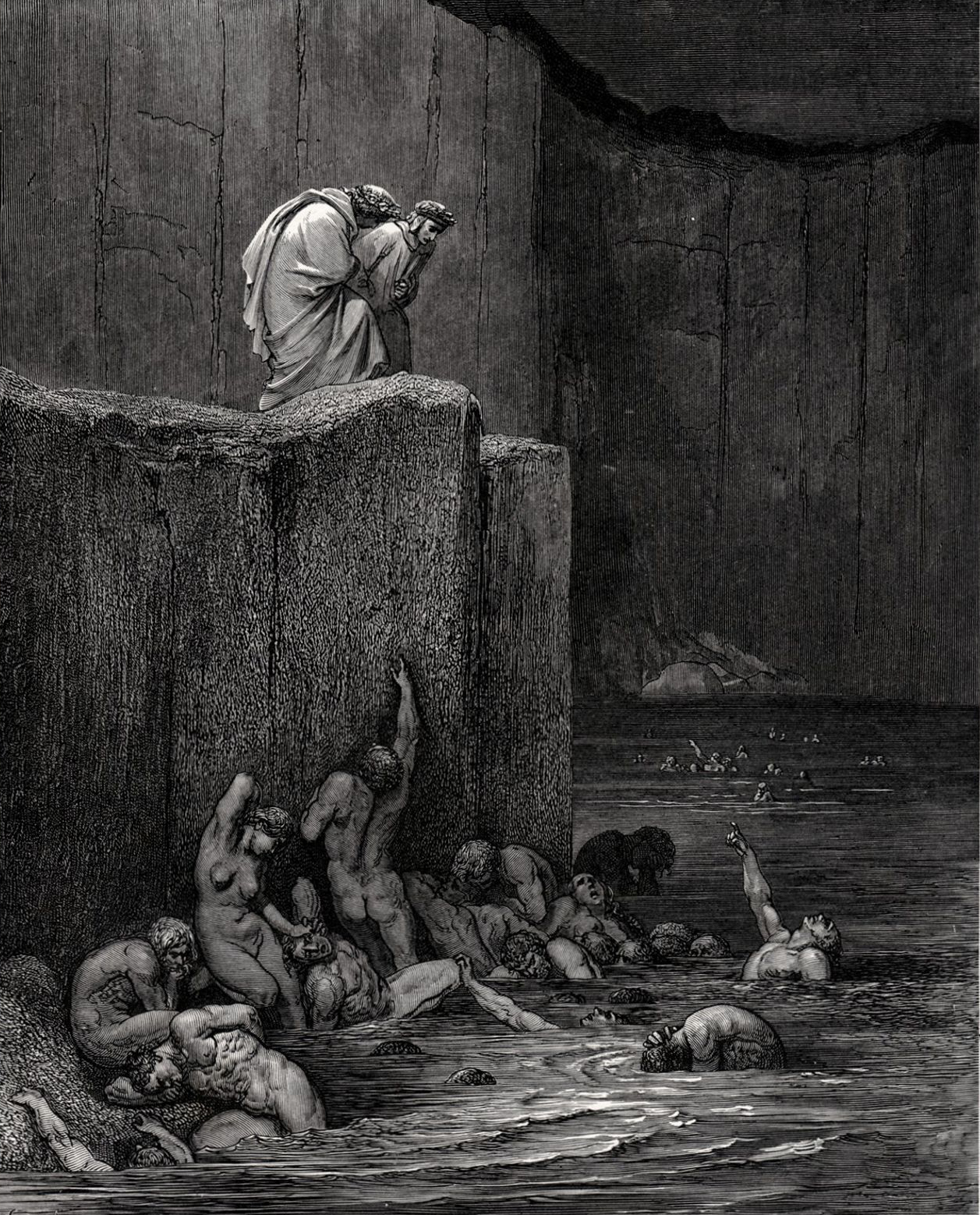

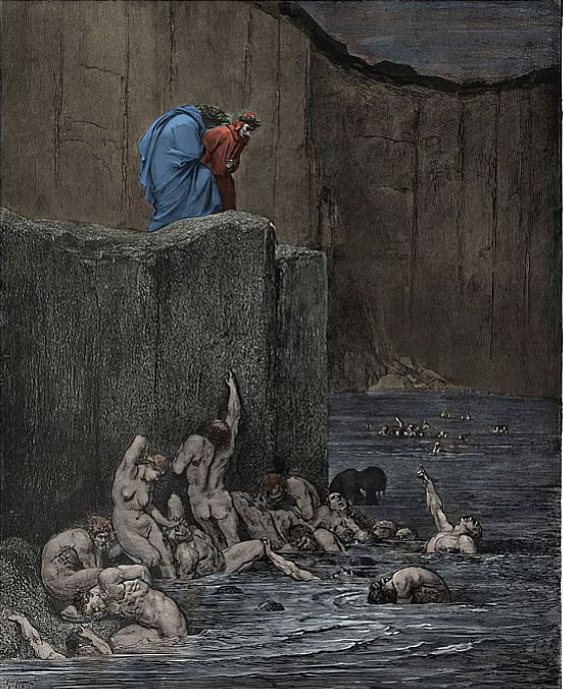

Dante e Virgilio guardano gli adulatori (Gustave Dore, 1885).

Dante usò la lingua del popolo, il “volgare”, ponendo le radici del lessico italiano. La sua lingua è una tavolozza espressiva multiforme, che va dai termini più bassamente popolari a quelli aulici. Dante, insomma, non si fa problemi a introdurre anche i registri bassi se sono funzionali alle sue esigenze narrative.

Ma c’è un’altra radice, giustamente sottolineata dal filologo Federico Sanguineti: la Bibbia. In molti passi dell’Antico Testamento, ma anche nell’Apocalisse, infatti, i profeti non esitano a citare gli escrementi e le prostitute per esprimere la loro riprovazione nei confronti degli empi, siano essi singole persone o interi popoli. Trovate esempi in abbondanza nel mio libro, che potrà farvi compagnia quest’estate.

Non è un caso che le parolacce più usate da Dante siano proprio “puttana” e “merda”: esprimono entrambe il disprezzo verso la dissolutezza morale, il disgusto per chi ha una condotta empia, la condanna verso persone che hanno piegato la propria anima al male.

Com’era prevedibile, nessuna delle espressioni scurrili trova posto nel Paradiso, dove avrebbero contaminato i temi e gli ambienti più elevati. La maggior parte (7) sono nell’Inferno, le altre 4 nel Purgatorio. Il canto con la maggior presenza di parolacce è il 18° dell’Inferno dedicato a ruffiani e seduttori: persone che, evidentemente, suscitavano la maggiore ira in Dante. Per uno abituato a cantarle chiare – come si vede nella “Divina commedia” – è più che comprensibile.

Statistiche e censure, antiche e moderne

Andrea di Buonaiuto, discesa al Limbo nel cappellone degli Spagnoli in Santa Maria Novella a Firenze (1365).

In tutto il poema Dante usa 11 volte 6 diverse espressioni scurrili: puttana, bordello, merda, culo, fiche, poppe. Pochissime: dato che la Divina Commedia ha in tutto 101.698 parole, il turpiloquio rappresenta lo 0,01%: un’esigua minoranza, circa un ventesimo di quante ne diciamo oggi nel parlato quotidiano (vedi le statistiche che ho ricavato qui). Eppure sono significative: hanno attirato l’attenzione degli intellettuali dell’epoca e per molti secoli a venire.

Già Petrarca, intellettuale d’élite, precisava di non provare invidia per Dante che era apprezzato da “tintori, bettolai e lanaioli”, cioè la plebe. E un altro umanista dell’epoca, Niccolò Niccoli, sosteneva addirittura che Dante andrebbe allontanato dal circolo esclusivo degli umanisti “per esser consegnato a farsettai, panettieri e simili essendosi egli stesso espresso in modo tale da sembrare voler stare a proprio agio solo con un pubblico di bassa estrazione sociale e culturale”. Insomma, la scelta di inserire termini popolari e volgari è stata un atto di coraggio in un’epoca in cui la cultura era un fatto elitario, snob, aristocratico.

Non stupisce, quindi, che quelle 11 parolacce sono state spesso censurate dai copisti che trascrivevano l’opera. Il filologo Federico Sanguineti ricorda che già nel 1300 Francesco di ser Nardo da Barberino sostituì “merda” con «feccia» (Inferno, 18°); nel codice Barberiniano latino 3975 sono anneriti gli endecasillabi in cui è denunciato il «puttaneggiar» della Chiesa (Inferno 19°). Il codice Canoniciano 115 nella bestemmia di Vanni Fucci (Inferno 25°) la parola «Dio» è sostituita da puntini sospensivi. E la censura prosegue anche oggi: quest’anno una casa editrice, Blossom Books, ha pubblicato una versione olandese della “Divina commedia” per ragazzi in cui è stato cancellato Maometto, per evitare che l’episodio risultasse «inutilmente offensivo per un pubblico di lettori che è una parte così ampia della società olandese e fiamminga». Ricordiamo infatti che Maometto è trattato come uno scismatico che ha diviso al suo interno il cristianesimo, e soprattutto è raffigurato con orrende e grottesche mutilazioni.

The post Le parolacce di Dante, spiegate bene first appeared on Parolacce.]]>

Il lecchino: sempre prono ai voleri del capo (Shutterstock).

Le parole che indicano gli adulatori sono molto interessanti per un linguista: sono tutti spregiativi, e testimoniano il disprezzo verso chi fa lodi insincere. Ma non solo. Gli appellativi riservati ai lecchini sono un piccolo trattato di antropologia: descrivono come si comportano, aiutandoci a riconoscerli. Il che è utile, visto che oggi ce n’è una vera epidemia.

Cominciamo dai nomi degli adulatori, tutti carichi di disprezzo. La parola adulazione (“volgere verso”) evoca lo scodinzolare dei cani; lacchè era il domestico che seguiva o precedeva a piedi la carrozza del padrone: equivale a servo del potere. Ruffiano (chi, per denaro, agevola gli amori altrui; ma anche chi adula i potenti, sollecitandone la vanità, per ottenerne i favori) deriva da “rufus“, coi capelli rossi: in passato si pensava che le prostitute romane avessero i capelli rossi; oppure deriva dalla stessa radice di “arraffare”. Solo la parola lusinga fa eccezione in questo panorama di spregiativi, perché è un termine più neutro: deriva da lode. Piaggeria, invece, deriva da piaggiare: navigare vicino alla spiaggia, assecondare.

In spagnolo si dice “hacer la pelota” (fare la palla) per riferirsi a chi passa la palla per compiacere qualcuno (ma pelota significa anche puttana). L’adulatore, insomma, è come una puttana: ti lusinga sperando di incassare qualcosa.

Vederlo in azione è rivoltante: mente al punto da passare sopra la propria dignità pur di ottenere qualche vantaggio (o di non pagare lo scotto della sincerità). Ecco perché quest’estate la Cassazione ha riconosciuto che dare del leccaculo è un’ingiuria perché ha una “intrinseca valenza mortificatoria della persona”. Ed è sempre stato così: già Dante Alighieri collocò gli adulatori nell’8° cerchio dell’Inferno, quello degli ingannatori. L’ottavo cerchio è il penultimo dell’Inferno: per Dante, l’adulazione è più grave di tutte le forme di violenza, omicidio compreso, ed è superato solo dal tradimento. Ecco perché la pena degli adulatori consisteva nello stare immersi nella cacca fino al collo:

Quivi venimmo; e quindi giù nel fosso

vidi gente attuffata in uno sterco

che da li uman privadi [latrine] parea mosso.

[ clicca sul + per aprire l’approfondimento ]

L’analisi linguistica dei termini riservati agli adulatori svela altri aspetti della loro antropologia. E cioè che sono anche più pericolosi degli stronzi, di cui parlavo qualche tempo fa; perché a differenza degli stronzi, gli adulatori si mimetizzano. Camuffano la loro cattiveria sotto modi gentili e sinuosi. Arrivano a umiliarsi e a violentare la verità pur di ottenere qualche vantaggio personale. Sono proprio questi modi insinceri a caratterizzarli, anche nel lessico. Un vocabolario che copre tutti i sensi: tatto, gusto, olfatto, udito, come ha acutamente osservato il saggista Richard Stengel ne “Il manuale del leccaculo” (Fazi).

1) Tatto: è evocato dai termini allisciare, che ha un corrispettivo nell’inglese flattery (letteralmente appianare) e nel francese flatter; e da blandire, cioè carezzare. Lisciare denota l’appiattimento di un’asperità, rendendola più facile da trattare. Si accarezza l’ego di una persona con le parole. Si solletica la vanità altrui, si dà una pacca sulla spalla. Oppure, da un altro punto di vista, sono gli adulatori sono persone untuose, che usano parole alla vaselina: non provocano attriti, ma ti lasciano sporco.

2) Vista: pensate al termine moina, parola derivata dal francese che denota l’aspetto del volto, la faccetta amichevole dei ruffiani.

Il leccapiedi (Shutterstock).

3) Gusto: quelle degli adulatori sono parole caramellose, zuccherate, melliflue, imburrate. E molti termini indicano il succhiare, il leccare: leccaculo, baciaculo, leccastivali, leccca-lecca, slurpatore, succhiabanane, sbavatore. Tutte metafore che derivano dall’antica pratica, nelle corti, del bacio dell’anello o dei piedi (l’ano nella forma più bieca di servilismo). In inglese, l’espressione brown nose, naso marrone, indica proprio i leccaculo incalliti e senza vergogna: “Chi arriva a sporcarsi il naso lo fa con una specie di entusiasmo ossequioso, di solito senza neanche avere la consapevolezza di apparire odioso”, scrive Stengel. Lo stesso papa Francesco, di recente, ha detto che non sopporta gli adulatori, che in Argentina sono chiamati “lecca calze”.

4) Udito: la voce suadente (anzi: flautata) degli adulatori è evocata dal verbo sviolinare.

[ clicca sul + per aprire l’approfondimento ]

![manuale-leccaculo-light-]() “L’adulazione corrompe chi la compie e chi la riceve”

“L’adulazione corrompe chi la compie e chi la riceve”

Gli antichi Greci giudicavano l’adulazione una tecnica illecita perché sfrutta le debolezze umane, portando alla distruzione della convivenza civile. A loro, inventori della democrazia (anche se riservata ai soli ricchi), non garbava l’idea che alcuni si considerassero superiori e che altri si abbassassero davanti ai loro simili. Ecco perché detestavano l’adulazione; la ritenevano una forma di autoumiliazione, qualcosa di radicalmente antidemocratico.

Ma la loro posizione fu un’eccezione nella Storia, scrive Stengel. Dai Romani ai sovrani assoluti del 1600, fino alla vanitosa e insicura società di oggi, la piaggeria ha sempre trionfato. Soprattutto oggi: in una società governata dalla finanza e dai robot, conta più la fedeltà ai superiori che la competenza: le critiche – sul lavoro, ma anche in politica – sono viste con fastidio, perché rischiano di mettere in discussione o di ostacolare uno spettacolo che, invece, “deve continuare”. Ecco perché spesso ci comandano persone incapaci ma totalmente “organiche” al potere. “Lecca” e farai carriera.

Ma secondo molti studiosi, un minimo di adulazione è inevitabile: è la cortesia, spesso ipocrita, della vita quotidiana. Ne ho parlato sul nuovo numero di Focus: i complimenti sono uno dei collanti invisibili della società, perché tutti abbiamo bisogno di un po’ di considerazione e di gentilezza, foss’anche un po’ finta. Insomma, il lecchino si nasconde anche dentro ognuno di noi. Meglio saperlo che far finta di nulla.

PS: coincidenza. Anche il “Vernacoliere” in edicola questo mese dedica la copertina ai leccaculo. L’avevo detto che è un tema di scottante attualità!!!

Di lecchini ho parlato alla Radio Svizzera Italiana (Rsi) come ospite della trasmissione “Tutorial” condotta da Daniele Oldani, Mirko Bordoli ed Enrica Alberti. Una puntata che ha acceso molto interesse fra gli ascoltatori. Potete ascoltare la puntata cliccando sul player qui sotto (è divisa in due parti):

The post La fenomenologia del leccaculo first appeared on Parolacce.]]>