Matteo Renzi fa il gesto in Senato.

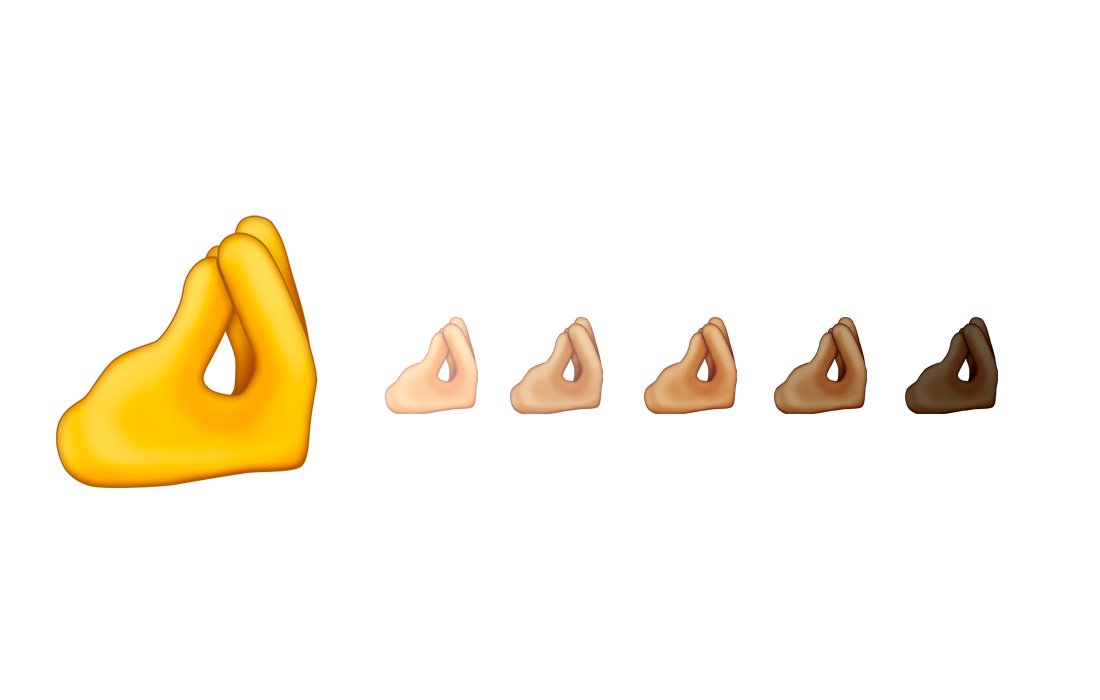

La chiamano mano a carciofo, a borsa, a tulipano. O anche a pinza, a pigna, a grappolo, a “puparuolo” (peperone), a “cuoppo” (l’incarto per il pesce fritto)… Comunque lo si definisca, è il gesto italiano più famoso nel mondo: in questo mese debutta fra i nuovi emoji, col nome “pinched fingers” (dita pinzate), insieme a 116 nuove icone come i ninja, l’orso bianco e il peperone. Ma com’è arrivato l’italico gesto fra gli emoji? Perché è così popolare? E soprattutto: che cosa vuol dire?

Su questo blog mi ero già occupato di gestacci, ma avevo tralasciato questo: ora gli dedico un intero post. Anche perché è un gesto antico e polisemico, cioè ricchissimo di significati, anche volgari e offensivi.

Insomma, è un gesto jolly, e ha almeno due secoli di storia: tanto da essere diventato tratto con cui gli stranieri ci identificano (e ci prendono in giro). Insomma, è un atto comunicativo così unico e impregnato di cultura che andrebbe tutelato dall’Unesco.

Dal limoncello agli emoji

L’emoji della mano a borsa, lanciato di recente.

La mano a borsa è arrivata fra gli emoji per merito di un imprenditore informatico campano emigrato negli Usa, Adriano Farano. Originario di Cava de’ Tirreni, oggi lavora a San Francisco. Un giorno stava raccontando a un’amica, Jennifer Lee, della sua passione per il limoncello, che continua a distillare anche negli Usa. Lei gli ha risposto che lo preparava anche lei, usando la vodka. Farano le ha replicato che invece bisognava usare l’alcol, ma lei continuava a insistere; a quel punto, Farano le ha replicato brandendo la mano a borsa, come a dire “Che @#§% dici?!?”.

L’amica ha sbarrato gli occhi: non capiva che cosa intendesse esprimere con quel gesto. Farano glielo ha spiegato, e lei ha deciso di proporlo come nuova emoji: Jennifer, infatti, lavora per Emojination, una ong impegnata per allargare la base propositiva per i nuovi emoji. E la proposta (firmata anche da Farano e da Theo Schear) è stata accolta dal consorzio Unicode (codice 1F90C, versione 13.0). L’icona è stata catalogata come gesto interrogativo e sarcastico. In realtà, però, ha molti altri significati.

I 7 significati del gesto

Il video di Dolce & Gabbana dedicato ai gesti italiani.

La mano a borsa è un gesto antichissimo. Già Andrea De Jorio, antropologo, l’aveva citato in un saggio del 1832 intitolato “La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano”. Ma è probabile che il gesto risalga a ben prima che al 1800. Il nome “mano a tulipano” fu coniato dallo scrittore Carlo Emilio Gadda in “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” (1957). E nel 1963, il celebre designer Bruno Munari l’ha messo sulla copertina del “Supplemento al dizionario italiano”, un libro fotografico dedicato ai gesti diffusi nel nostro Paese. Nel 2014 gli stilisti Dolce & Gabbana hanno realizzato un video in cui spiegano il significato dei gesti italiani (il primo è proprio quello) facendoli interpretare dai propri fotomodelli.

Dunque, quali sono i significati che si esprimono con questa mano? Molti: ne ho identificati 7, con diverse varianti e sfumature. E questo gesto assume ulteriori significati in altri Paesi fuori dall’Italia.

Fernandel e Totò nel film “La legge è legge” (1958).

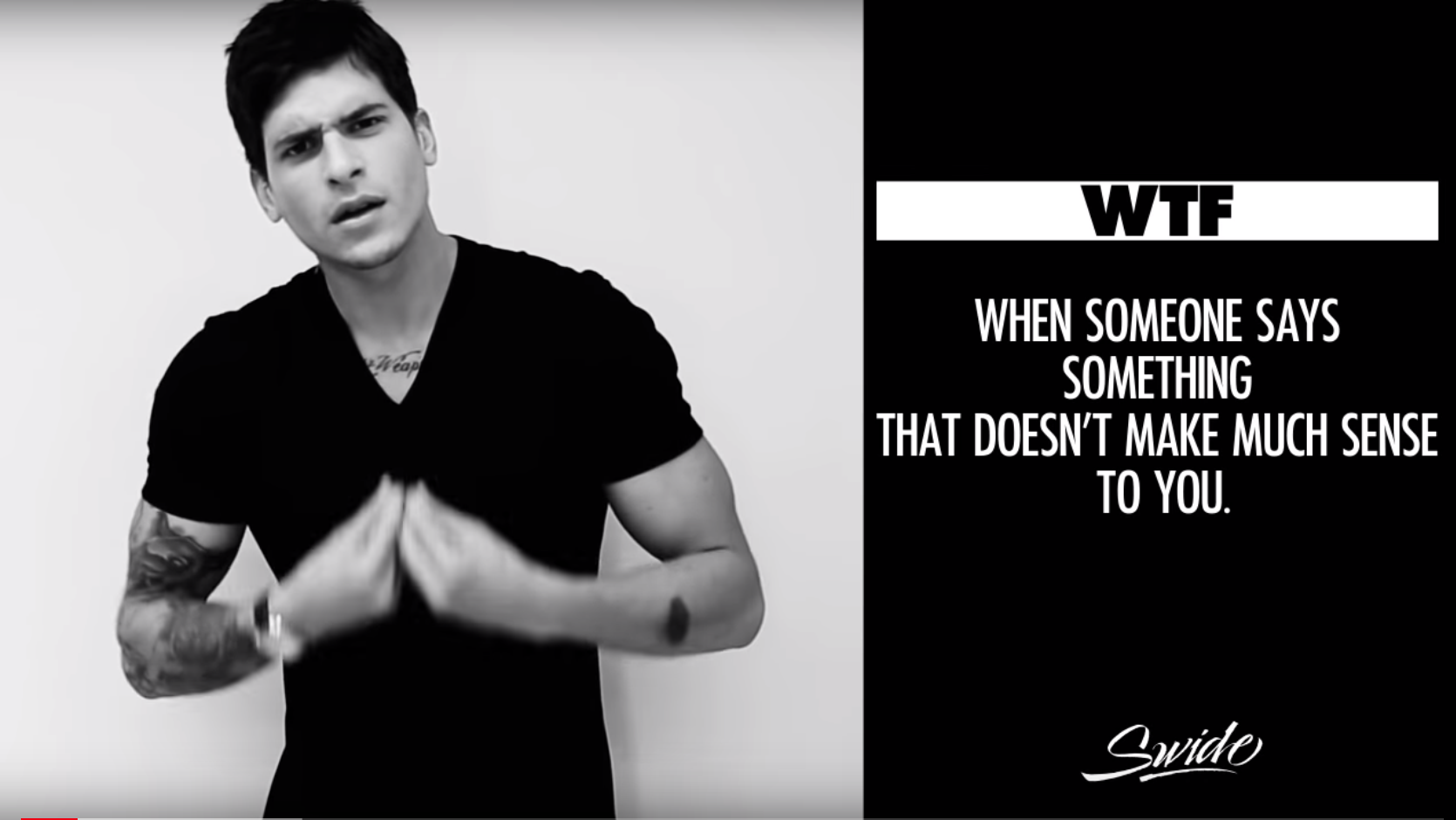

Il gesto esprime due significati allo stesso tempo, sottolinea Isabella Poggi, docente di psicologia della comunicazione all’università Roma 3. Il primo è di domanda (“che vuoi, che dici?, che fai?”): in tal caso, la mano si muove di pochi centimetri e si ferma dopo un paio di ripetizioni, accompagnata da uno sguardo interrogativo. Ma se la mano compie un movimento più ampio e per più volte (a volte con ambo le mani), ed è accompagnato da uno sguardo indignato, ha anche un significato di critica: significa “non capisco, non sono d’accordo, sono allibito”. In tal caso, quindi, la traduzione più precisa è “Che cazzo vuoi/dici/fai?!?”. Insomma, l’equivalente dell’inglese “What the fuck?”. Ma perché si esprimono questi significati mettendo la mano in quella posizione? L’etologo britannico Desmond Morris (nei libri “L’uomo e i suoi gesti : la comunicazione non-verbale nella specie umana” e “I gesti : origini e diffusione”) fa un’ipotesi affascinante. La mano a carciofo mima una presa di precisione a vuoto: riflette l’impulso di chiedere a qualcuno di esprimersi con maggior esattezza. Come scriveva due secoli fa De Jorio: «Con riunire in un punto tutte le dita della mano, si intende dir loro: “Riunite le vostre idee, raccogliete le tante parole in una e in breve, in un punto, ditemi cosa volete? Insomma, di che si tratta?”». Insomma, un gesto di enfasi, provocatorio e un po’ minaccioso.

Il gesto di mangiare è usato anche nella lingua dei segni.

Se la mano a borsa si avvicina alla propria bocca aperta, il gesto ha un altro significato: mangiamo? Oppure: ho fame. Questo è un significato diffuso anche fuori dall’Italia (vedi sotto), e potrebbe essere un’origine alternativa del gesto, che in questo caso mima la presa di un boccone.

Se questo gesto è enfatizzato in modo teatrale davanti a un’altra persona, significa invece un insulto: boccalone, credulone, coglione, ingenuo, sciocco, semplicione, sprovveduto.

Il gesto interpretato da Darthorso.

Se la mano a borsa, rivolta in alto, compie più volte una semirotazione in senso antiorario, il gesto significa burattino, uomo da nulla, cazzone. Il gesto, in questo caso, potrebbe mimare l’azione di muovere un burattino da mano.

In napoletano, questo gesto è chiamato “mano a puparuolo” (peperone) ed esprime un insulto bonario: fessacchiotto.

Il gesto è usato anche per rappresentare una persona lasciata da sola come un idiota.

Se la mano a borsa compie un movimento ritmato verso l’alto, il gesto mima un atto sessuale: avere/mettere qualcosa nel culo. E’ per questo che l’emoji della mano a carciofo è usata anche per alludere al fisting, una pratica sessuale (introduzione dell’intera mano nella vagina o nel retto).

Il senso sessuale di questo gesto è visibile in questo spezzone del telefilm “Boris”, dal minuto 2 (uno spezzone ricchissimo di parolacce, tra l’altro): “E’ come se avessi uno spinotto conficcato… dentro il cuore” dice l’attore Antonio Catania che qui interpreta Diego Lopez, direttore di rete.

Per mimare la strizza, le dita si avvicinano e si allontanano.

Se le dita della mano ferma si allontanano e si avvicinano ritmicamente fra loro, il gesto significa: hai paura, eh? Hai una bella strizza, eh? Ti si stringe il culo eh? Ti stai cagando addosso… Il gesto mima infatti lo spasmo dello sfintere anale.

E’ pieno così di gente.

Se si usano tutte e due le mani a borsa con le dita che si allontanano e si avvicinano ritmicamente (vedi gesto precedente), il gesto significa: è pieno così, c’è folla. Le mani riproducono una moltitudine di gente che si raduna nello stesso luogo.

Il gesto di infilare qualcosa.

Se la mano a borsa è rivolta verso terra, con un leggero e meccanico movimento del polso, il gesto significa: buttare, mettere qualcosa dentro un contenitore (ad esempio, una manciata di sale).

Segno identificativo (e prese in giro)

Un fotogramma della serie tv “Breaking bad”.

I significati di questo gesto, quindi, sono davvero tanti. Eppure è del tutto sconosciuto nel nord Europa e negli Stati Uniti. Gli stranieri, quindi, non lo capiscono, e quando tentano di riprodurlo lo fanno spesso a sproposito o in modo inutilmente enfatico. E spesso ci prendono in giro. Tant’è vero che sono nati diversi meme ironici (trovate una delle tante raccolte qui) che usano il gesto come se fosse l’unico modo che abbiamo per esprimere o fare qualunque cosa. Così la mano a borsa è stata accostata a ogni genere di attività: come gli italiani (“how italians”)…. bevono il caffè, suonano il pianoforte, dormono, eccetera. Insomma, non sempre all’estero capiscono il nostro gesto, ma in ogni caso ci identificano attraverso di esso. E’ per questo che sono in commercio diverse T-shirt che rappresentano il gesto come emblema dell’italianità. Ne vedete alcuni esempi nella galleria fotografica qui sotto.

[metaslider id=”16873″]

All’estero, invece….

Il medesimo gesto acquista significati in parte simili ma anche diversi in altri Paesi.

Israele: qui il gesto è usato sia nel senso di “Che vuoi?/Che dici?” ma significa anche “aspetta un attimo, sii paziente, stai buono”.

Israele: qui il gesto è usato sia nel senso di “Che vuoi?/Che dici?” ma significa anche “aspetta un attimo, sii paziente, stai buono”.

Paesi arabi: significa “aspetta, pazienza, vai piano”. Ma è usato anche come una minaccia: stai attento, altrimenti vedrai cosa ti succede.

Paesi arabi: significa “aspetta, pazienza, vai piano”. Ma è usato anche come una minaccia: stai attento, altrimenti vedrai cosa ti succede.

La cantante sudcoreana Kwon Yuri saluta i fans col gesto del raviolo.

India: vuol dire “hai fame?”

India: vuol dire “hai fame?”

Nigeria: mima un diverbio, un botta e risposta fra due persone

Nigeria: mima un diverbio, un botta e risposta fra due persone

Corea del Sud: è un gesto di affetto che una celebre cantante pop e attrice, Kwon Yuri, usa per mimare la forma di un raviolo al vapore. Il significato, giocoso e ironico, è “ti voglio bene” (letteralmente: vi auguro di mangiare ravioli al vapore, oppure: siete buoni come un raviolo).

Corea del Sud: è un gesto di affetto che una celebre cantante pop e attrice, Kwon Yuri, usa per mimare la forma di un raviolo al vapore. Il significato, giocoso e ironico, è “ti voglio bene” (letteralmente: vi auguro di mangiare ravioli al vapore, oppure: siete buoni come un raviolo).

Se vi è piaciuto questo articolo, potrebbero interessarvi anche:

L’enciclopedia dei gestacci dell’italiano

L’enciclopedia dei gestacci dell’italiano

I 10 gesti da non fare all’estero

I 10 gesti da non fare all’estero

Cosa vogliono dire queste due frasi? Lo scoprite in fondo a questo articolo.

Dobbiamo farcene una ragione: per gli emoji è finita l’età dell’innocenza. Melanzane, pesche, manine, spruzzi… non sono più immagini candide. Le volgarità, infatti, sono sbarcate anche nelle icone che condiscono le nostre comunicazioni su WhatsApp, Facebook e gli altri social. E si stanno diffondendo anche nel mondo reale: una catena di abbigliamento svizzera, Talli Weijl, ha lanciato una campagna per jeans che valorizzano il “lato B” usando l’emoji della pesca e lo slogan “Bottoms up!” (“In alto le chiappe!”). L’emoji della pesca, infatti, è usata anche come simbolo del deretano.

E’ un bene? Un male? E comunque: funzionano? Come vedremo in questo articolo sì e no. Ma il dado è tratto: oltre a dirle a voce, per iscritto, coi gesti, le parolacce hanno trovato un canale espressivo anche in questi simboli. In questo articolo ho ricostruito il primo dizionario delle parolacce con gli emoji. Sia quelle già codificate che quelle possibili con le icone disponibili oggi.

Ma perché è stata necessaria questa rivoluzione? Nelle chat digitali, il poco spazio a disposizione per digitare le frasi rende difficile esprimere le proprie emozioni. Tanto che spesso nascono grandi fraintendimenti: Giorgio dice una frase per scherzo, Silvia non lo capisce, si offende e reagisce insultando, e la frittata è fatta.

Gli equivoci sono inevitabili nella comunicazione che avviene attraverso uno schermo, la cosiddetta “computer mediated communication”. Perché è una comunicazione molto più povera: si è accertato che, quando comunichiamo di persona, le parole veicolano solo il 7% dei significati. Gran parte del senso (il 55%) lo esprimiamo invece con il corpo, ovvero attraverso i gesti e soprattutto le espressioni del viso; e il restante 38% con la voce: tono, volume e ritmo. Insomma, la “comunicazione non verbale” esprime più di quella verbale.

I 3 segni fondamentali

Gli emoji specifici per le parolacce (montaggio foto Shutterstock).

Emoticon ed emoji sono nati nel tentativo di colmare questa lacuna, ovvero per aggiungere il colore emotivo ai messaggi di testo. E quando si parla di emozioni, non potevano mancare le parolacce, che sono il linguaggio delle emozioni forti: esprimono rabbia, sorpresa, gioia, disgusto, aggressività. Eppure, nonostante tanti anni di onorato servizio degli emoji (ho raccontato quest’altro articolo la loro lunga storia), ne sono stati creati soltanto 3 specifici per le volgarità. Li vedete nella foto: sono il dito medio, la cacca e una faccina che impreca. In quest’ultimo emoji, però, le parolacce sono censurate dai segni grafici &$!#%: quindi, non è una vera parolaccia ma un eufemismo generico.

Tre icone sono davvero poche, ma rappresentano comunque una scelta significativa: sfanculare, mandare a quel paese (“maledire”, come raccontavo in questo articolo) e insultare (cioè dire a qualcuno che è una cacca, insulto che hanno imparato spontaneamente persino le scimmie, come raccontavo qui) sono funzioni basilari del linguaggio. Per questo rientrano nel nostro vocabolario essenziale, al pari del “ciao” e del “ti voglio bene”.

E infatti questi emoji sono diventati di uso comune, anche al di fuori dei display dei cellulari.

La campagna di WaterAid con gli emoji della cacca.

Oltre alla campagna di Talli Weijl che raccontavo all’inizio, un’associazione no profit di New York, “Water aid” (impegnata a fornire acqua pulita alle nazioni povere) ha lanciato una raccolta fondi con lo slogan “#give a shit”, “dai una merda”. In inglese, infatti, “don’t give a shit” significa “non fregarsene un cazzo, non cagare”. Qui, invece, bisognava fare il contrario: interessarsi alla causa ambientale, e sostenerla comprando una serie di emoji con l’immagine della “cacca” in varie versioni (con cappello, occhiali, pizza e quant’altro).

Di recente, il tribunale di Verona ha condannato un politico che aveva pubblicato su Facebook l’icona della cacca per replicare a un rivale. Dunque, gli emoji sono entrati nelle nostre abitudini al punto che anche la magistratura ne tiene conto come possibili fonti di reato (diffamazione).

In ogni caso, queste 3 immagini sono del tutto insufficienti per eguagliare l’abbondante carnet di volgarità offerto dal vocabolario.

Oscenità

La finta confezione di profilattici all’aroma di melanzana.

E’ per colmare questa lacuna che, nel frattempo, altri innocenti emoji hanno iniziato ad acquisire significati volgari, soprattutto in campo sessuale, che è poi una delle fonti principali del turpiloquio.

Le icone qui sotto sono usate in campo internazionale, a eccezione di quelle per il seno (pere e meloni) e per l’uccello, che hanno un uso limitato all’Italia.

La melanzana, in particolare, ha preso piede negli Usa e nel Regno Unito come simbolo fallico: al punto che la Durex ha annunciato la creazione di una linea di profilattici all’aroma di melanzana… In realtà era uno scherzo provocatorio (vedi qui): la Durex ha cavalcato la popolarità dell’emoji della melanzana, per chiedere al consorzio Unicode di creare l’emoji del profilattico. Un modo, dicono, per tener desta l’attenzione sulla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale. (Grazie a Licia Corbolante per la segnalazione).

| pene (cazzo) |  uccello uccello |

|

| simboli fallici

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| testicoli

(palle) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| glutei

(culo) |

|

|

| seno (tette, pere, meloni) |

|

|

|

|

|

| vulva (figa) |

|

|

| rapporto orale reciproco (69: l’immagine, in realtà, è il segno zodiacale del cancro) |  |

|

| sperma, orgasmo, eccitazione (sborra, vengo) |

|

|

|

E qualcuno si è spinto oltre, usando le combinazioni di più icone per alludere a determinati atti sessuali:

| rapporto sessuale (scopare, fottere) |

|

|

| rapporto orale (“suca”) |  |

|

| masturbazione (sega) |

|

|

Insulti

La campagna di Talli Weijl con gli emoji della pesca a indicare il sedere.

L’uso volgare di queste immagini si sta diffondendo sui social. Sono usate non solo per insultare, ma anche come linguaggio ammiccante in senso erotico. Ma è un uso scivoloso: se li riceve una persona che non gradisce approcci “piccanti”, rischiano di diventare una forma di molestia sessuale. Bisogna fare molta attenzione quando li si usa.

Ma le potenzialità degli emoji non si limitano all’aspetto osceno. Diverse immagini, infatti, possono essere usate come insulti: ho passato in rassegna le icone disponibili per i principali social, e ne ho trovate diverse che si prestano a un uso offensivo.

Eccole: se si escludono le icone di gay, maiale, peto e toilette, usate a livello internazionale, tutte le altre hanno un uso limitato all’Italia.

| buffone |  |

| pagliaccio |  |

| cornuto |  |

| ricchione, frocio |  |

| pollo, gallina |  |

| serpe |  |

| porco |  |

| ratto, topo di fogna |  |

| coniglio |  |

| scoreggia

(di per sè l’immagine indica la velocità, la fretta) |

|

| cesso |  |

Modi di dire

Il poster del film “Deadpool”: un rebus con gli emoji (DEAD-POO-L).

Molte di queste sono già entrate nell’uso, mentre altre ne hanno il potenziale: bisogna vedere se e quanto si diffonderanno. Intanto, però, alcuni si sono spinti a un uso ancora più complesso degli emoji, utilizzandoli per comporre dei veri e propri rebus. E’ il caso di una campagna pubblicitaria per il film “Deadpool“, un supereroe Marvel molto sopra le righe. Il nome del protagonista è stato reso con l’emoji di un teschio (“dead”, morto) e della cacca (“poo”), con l’aggiunta della “L”.

Non è l’unico caso attestato: negli Stati Uniti, infatti, si sta diffondendo l’uso di rendere l’insulto “bastardo” affiancando 3 icone: una famiglia (mamma, papà, bimbo), un cartello di divieto seguito da un anello. Come dire: quel bambino è nato da una relazione fuori dal matrimonio (i figli bastardi erano appunto quelli nati da una famiglia non ufficiale).

Così ho pensato di proseguire in questa direzione, vedendo quali composizioni fossero possibili per alcuni modi di dire in italiano. Ecco che cosa ho trovato:

| bastardo |  |

|

|

| sei una merda |

6 |

1 |

|

| vai a cagare |  |

|

|

| vaffanculo |  |

FAN |

|

| chiavare |  |

|

|

| mortacci tua |  |

|

TUA |

| scorreggia |  |

|

|

| testa di cazzo |  |

DI |

|

| faccia di merda |  |

DI |

|

| leccaculo |  |

|

|

| rompere le palle |

ROM |

|

LE

|

Un’arma attenuata

Poster del film “The emoji movie” (2017). Qui l’emoji della cacca dà vita al rebus “shit happens”, ovvero: le disgrazie succedono.

Ma una comunicazione simile funziona, è efficace? Al di là del loro significato simbolico, il tratto di questi disegni dà un aspetto infantile ai messaggi, e questo depotenzia la loro carica offensiva. E’ come dire “cacchio” al posto di “cazzo”. E questo, in alcuni rapporti personali, potrebbe essere un vantaggio: usare un emoji invece di un insulto verbale potrebbe attenuarne l’impatto. Bisogna ricordare che questi simboli sono ratificati dal Consorzio Unicode che ha sede negli Stati Uniti, dove la sensibilità puritana verso i “contenuti espliciti” è alta.

Al tempo stesso, però, l’interpretazione di questi disegni è libera, quindi possono essere letti anche attraverso il registro basso: melanzana = cazzo.

In ogni caso, anche se fossero disegnati con un tratto più realista, restano comunque un’arma poco efficace per un altro motivo: dobbiamo ancora familiarizzare con questi simboli. Le parolacce e i gestacci, invece, sono sedimentati per secoli nel nostro cervello e quindi suscitano in noi una reazione immediata, come raccontavo qui.

In più, queste icone mantengono una grande ambiguità: dicono e non dicono. Non è facile anche per noi interpretare le emozioni che stiamo provando: e le faccine sono uno strumento solo parziale per esprimerle. Delle mie emozioni possono dare solo un’idea vaga e approssimativa.

Infine, quando gli emoji sono costruiti come rebus diventano simili ai tarocchi: una serie di immagini enigmatiche da decifrare. Dunque, può afferrarne il senso solo chi già le conosce, chi è in qualche modo alfabetizzato. Solo se queste icone saranno usate regolarmente nelle conversazioni digitali, il loro significato sarà citato nel loro elenco ufficiale (quello del consorzio Unicode) e verrà condannato il loro uso, allora potranno acquisire la forza espressiva delle parolacce. Già in Arabia Saudita inserire l’emoji del dito medio è considerato un reato e come tale punito. Per metabolizzare tutte le altre, dovremo aspettare qualche annetto.

Il Consorzio Unicode ha appena annunciato l’esordio di 59 nuove emoji (Emoji 12.0), che saranno disponibili dal prossimo marzo. Non ce n’è nessuna che abbia attinenza con le parolacce. Ma ce n’è una che, probabilmente, sarà usata in senso malizioso: quella della “piccola quantità” resa col gesto della mano in cui pollice e indice mimano un oggetto piccolo. Basta aggiungere questa icona a quella della melanzana (o della banana) ed ecco coniato l’insulto sulle dimensioni ridotte del sesso maschile:

The post Insultare con gli emoji first appeared on Parolacce.]]>

La classifica delle parolacce dell’anno: siamo alla 11ma edizione (montaggio disegno Shutterstock).

Quali sono state le parolacce più notevoli del 2018, in Italia e nel mondo? In questo articolo trovate la “Top ten” dell’anno: i 10 insulti più emblematici e divertenti fra quelli riportati dalle cronache nazionali e internazionali.

Come per le precedenti edizioni, ho selezionato gli episodi con 3 criteri: il loro valore simbolico, le loro conseguenze e la loro carica di originalità. Sono episodi rivelatori: fanno sorridere ma anche riflettere.

Molti casi arrivano dalla politica, che è diventata un ring con insulti da stadio (e non solo in Italia). Diversi casi anche dallo sport, dall’economia e dallo spettacolo. E’ straordinario vedere come una parola scurrile possa stupire, ferire, generare reazioni a catena, e quasi sempre mettere in difficoltà chi la dice. Tornando indietro come un boomerang.

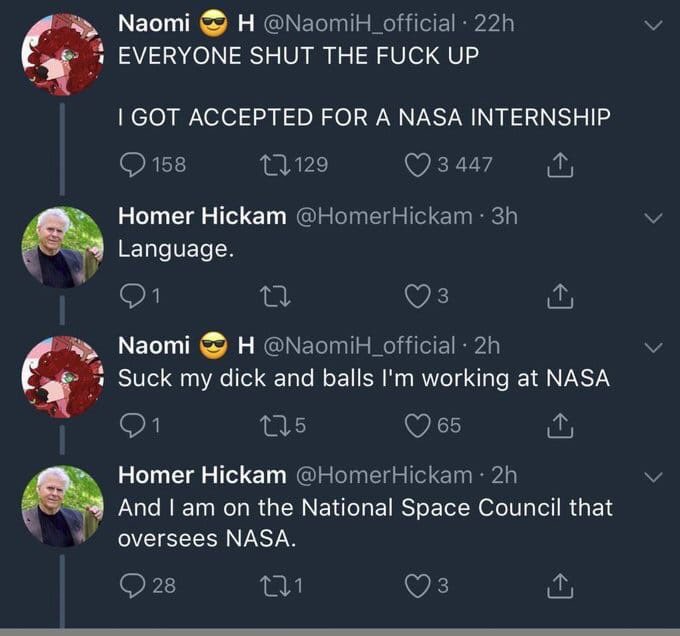

E quest’anno chi è il vincitore assoluto? Personalmente sono indeciso fra Trump, Dolce&Gabbana e la stagista della Nasa… E per voi qual è l’insulto più notevole del 2018?

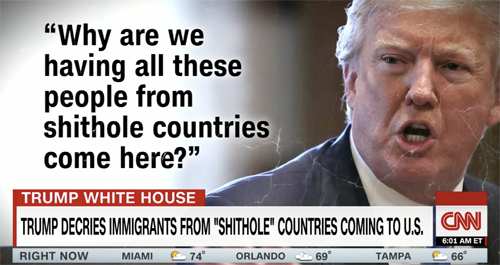

«Perché facciamo venire qui tutte queste persone da Paesi di merda?».

DONALD TRUMP, presidente degli USA

Washington, Casa Bianca, 11 gennaio

[ per approfondire, apri la finestra cliccando sul + qui sotto ]

![]() Fa il dito medio agli autovelox: condannato a 8 mesi di carcere

Fa il dito medio agli autovelox: condannato a 8 mesi di carcere

Timothy Hill, manager

Grassington (UK), 24 aprile 2018

[ per approfondire, clicca sul + ]

![]() Ma vaffancrucco

Ma vaffancrucco

quotidiano “Il Tempo”

26 maggio 2018

[ per approfondire, clicca sul + qui sotto ]

![]() Chi è questo stupido dio? Quel figlio di puttana è stupido se è andata così».

Chi è questo stupido dio? Quel figlio di puttana è stupido se è andata così».

Felipe Duterte, presidente delle Filippine

22 giugno, Davao, technology summit

[ per approfondire, clicca sul + qui sotto ]

![]() «Per anni non ci avete cagato di striscio… Ma andatevene un pò affanculo!».

«Per anni non ci avete cagato di striscio… Ma andatevene un pò affanculo!».

Matteo Dall’Osso, deputato M5s

Camera dei Deputati, Roma, 7 agosto

[ per approfondire, clicca sul + qui sotto ]

![]() «Cazzo di bici, cazzo di bici, cazzo di bici! Si è bloccato il cambio!».

«Cazzo di bici, cazzo di bici, cazzo di bici! Si è bloccato il cambio!».

Fabio Aru, ciclista UAE Team Emirates

12 settembre, 17a tappa della Vuelta, giro ciclistico di Spagna

[ per approfondire, clicca sul + qui sotto ]

![]() «Tu non sei razzista: sei stronzo!». E Mattarella la premia

«Tu non sei razzista: sei stronzo!». E Mattarella la premia

Maria Rosaria Coppola

Napoli, 3 novembre

[ per approfondire, clicca sul + qui sotto ]

![]() «Fate cagare, siete delle merde fake…»

«Fate cagare, siete delle merde fake…»

I Masa, “La canzone degli haters”

YouTube, 21 novembre

[ per approfondire, clicca sul + qui sotto ]

Di questo articolo hanno parlato AdnKronos, Yahoo notizie, Il Secolo d’Italia.

Se volete leggere le classifiche dei 10 anni precedenti, potete cliccare sui link di seguito: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008. Buon anno!

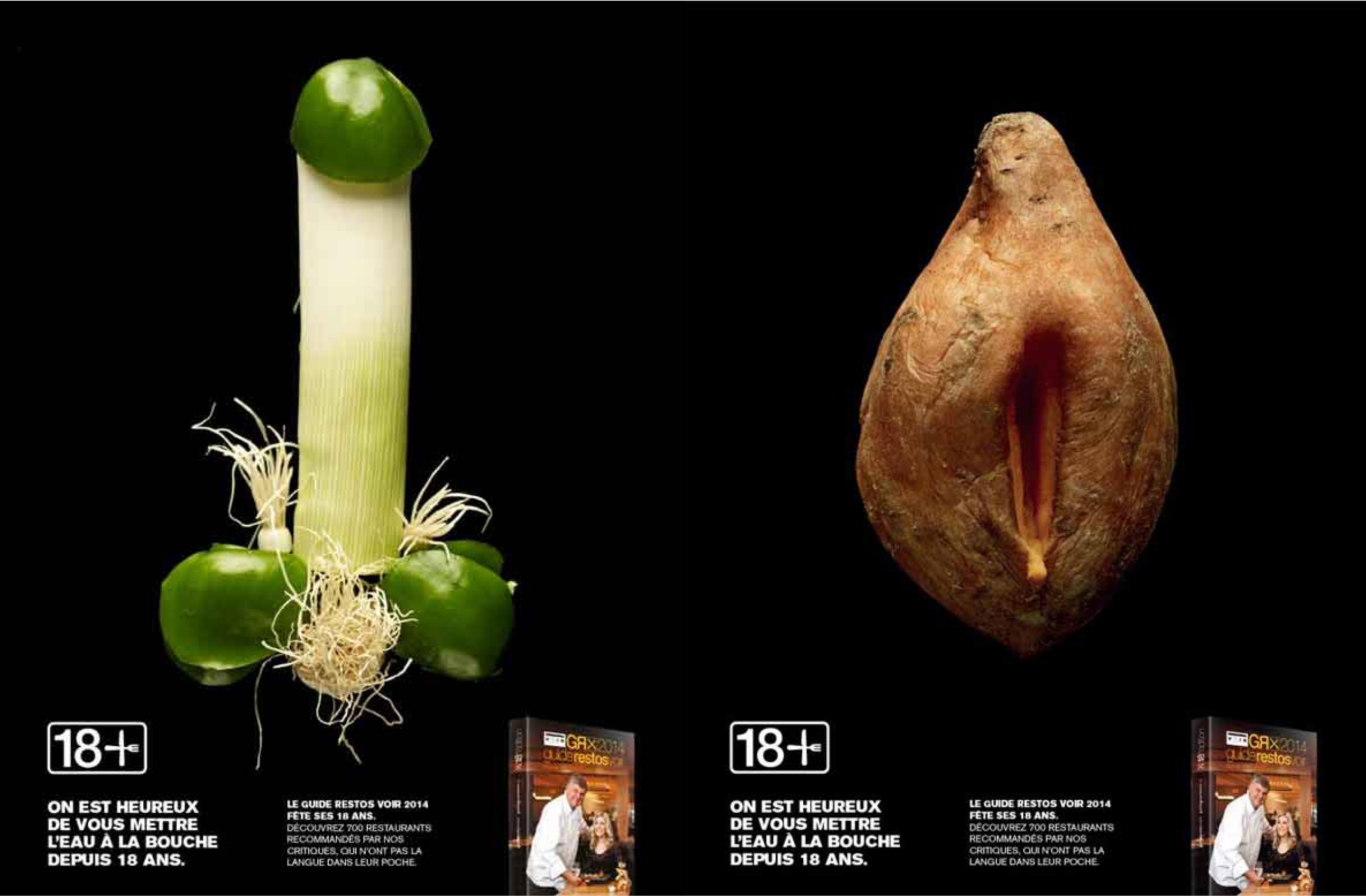

The post Parolacce: la “Top ten” del 2018 first appeared on Parolacce.]]> Pisello, patata, fava, marroni, pere, cocomeri, meloni… Non è un innocente elenco della spesa dall’ortolano: è la maliziosa lista delle metafore vegetali sul sesso.

Pisello, patata, fava, marroni, pere, cocomeri, meloni… Non è un innocente elenco della spesa dall’ortolano: è la maliziosa lista delle metafore vegetali sul sesso.In italiano sono oltre 100 i termini (103 per l’esattezza) che usano frutta e verdura per alludere ai genitali maschili e femminili, al seno o ai glutei. Una schiera notevole, anche se rappresenta una piccola minoranza di tutte le metafore sul sesso: le parolacce vegane sono solo il 3% del totale (come raccontavo qui). Per i nomi del sesso, infatti, le metafore più numerose sono quelle ispirate agli oggetti: mazza, manico, piffero, chitarra, scodella, patacca etc.

Tuttavia i vegetali non sono una minoranza silenziosa. Molte di queste immagini, infatti, sono fra i nomi più usati per riferirsi al sesso: pisello, fava e cappella per il pene; marroni per i testicoli; pere e meloni per il seno; patata e fica (per quanto tabù) per la vulva. E’ singolare che i piaceri della carne siano espressi da immagini vegane…

Come nell’immagine qui sopra, usata per la campagna pubblicitaria della “Guide Restos Voir 2014”, una guida gastronomica canadese.

Da Caravaggio agli emoji

Maria Teresa Ruta nella pubblicità maliziosa delle patate.

L’argomento merita di essere approfondito anche per altre ragioni. I vegetali, pur essendo “nature morte”, hanno avuto un importante ruolo simbolico nella letteratura e nell’arte perché sono carichi di significati nel nostro immaginario: persino un genio come Caravaggio ha nascosto messaggi erotici sotto le spoglie di zucche, fichi, melograni e pesche, come racconto più sotto.

E questo avviene non solo in Italia (che è stata antesignana in questo campo), ma in quasi tutte le culture.

E oggi i vegetali sexy tornano in auge negli emoji, dove pesca e melanzana svolgono i ruoli di sesso femminile e maschile nelle chat e nei social network (Whatsapp, Twitter, Facebook, etc). Anche su questo tornerò più avanti.

Per raccontare la loro lunga storia, conviene innanzitutto partire dall’elenco completo di queste metafore, sia in italiano (la mia fonte è il “Dizionario storico del lessico erotico” di Valter Boggione e Giovanni Casalegno) che in altre lingue (se me ne sono sfuggite, vi chiedo aiuto: potete segnalarle nei commenti). Ho escluso da questi elenchi i nomi di alberi, piante e fiori, perché pur appartenendo al regno vegetale non sono in genere commestibili.

Per ogni zona erogena ho inserito un link un articolo dedicato, per chi vuole approfondire.

Pene (58)

| italiano | altre lingue |

| agresto, baccello, banana, brugnolo, cappella, cappero, cardo, cardone, carciofo, carota, cece, cetriolo, cicerchia, civaia, cucuzzola, ciliegia, cipolla, corniola,fagiolo, fava, favagello, fungo, fico, ghianda, glande, grano, grappolo, lupino, macerone, mandorla, martignone, melone, oliva, nespola, pannocchia, pastinaca, pesca, pigna, pisello, porro, pinocchio, popone, picio, pinca, pinco, radicchio, radice, ramolaccio, rapano, ravano, rapa, ravanello, scaffo, sorbo, tartufo, torsolo, tubero, veccia | Portoghese: banana, mandioca (manioca), nabo (rapa) |

Testicoli (10)

| italiano | altre lingue |

| fagioli, ghiande, granelli, granelli, limoni, mandorle, marroni, prugne, pannocchie, verones (castagne cotte), zucche | Inglese: cherries (ciliegie), grapes (uva), kiwi, nuts (nocciole) |

Vulva (13)

| italiano | altre lingue |

| baccello, castagna, fica, fragola, frutto, mandorla, noce, oliva, pomo, prugna, primizia, riccio, zucca | Francese: abricot (albicocca) prune (prugna), figue (fico)

Per il clitoride: cerise (ciliegia), framboise (fragola) |

Seno (10)

| italiano | altre lingue |

| cocomero, fragola, frutto,mele, meloni, meloncini, more, pere, pomi, rapuccio | – |

Sedere (12)

| italiano | altre lingue |

| anguria, cocomero, finocchio, grisomele, mela, melone, melangola, melarancio, meleto, melone, pesca, pomo | – |

Letteratura e modi di dire

Campagna svedese per promuovere il consumo quotidiano di vegetali.

Molte di queste metafore, dicevo, hanno avuto una notevole fortuna non solo nella lingua parlata ma anche in letteratura. In particolare 4 frutti:

1) il fico: è simbolo di abbondanza, e di fecondità perché contiene un latte. Oltre ad aver ispirato il termine fica, ha dato origine a un gestaccio “fare le fiche”: mimare l’atto sessuale infilando il pollice (fallo) fra indice e medio (la fica). Un gesto di disprezzo e di sopraffazione.

2) le pesche: per molto tempo, soprattutto fra 1500 e 1600, sono state una metafora molto usata per alludere al sedere. E proprio in questa prospettiva va interpretata un’ode satirica dello scrittore toscano, Francesco Berni, che nel 1521 scrisse “In lode delle pesche”, dove la pesca è metafora dei glutei. “O frutto sopra gli altri benedetto, buono inanzi, nel mezzo e dietro pasto; ma inanzi buono e di dietro perfetto!”. Avete capito bene: Berni allude proprio alla sodomia attiva e passiva, tanto che scrive pure: “io ho sempre avuto fantasia (…) che sopra gli altri avventurato [fortunato] sia, colui che può le pèsche dare [farsi sodomizzare] e tòrre [sodomizzare].

E Berni non manca di sottolineare quanto i preti dell’epoca fossero ghiotti di… quel frutto: “Le pesche eran già cibo da prelati, ma, perché ad ogniun piace i buon bocconi, voglion oggi le pesche insino a i frati, che fanno l’astinenzie e l’orazioni;

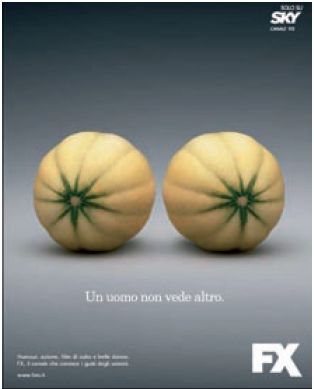

Il doppio senso dei meloni nella campagna del canale Fx.

3) la mela: è simbolo di frutto desiderato, di premio, e anche del peccato. Anche se, bisogna ricordarlo, l’episodio biblico di Adamo ed Eva nella Bibbia non parla di mela, bensì genericamente di “frutto”; il melo è stato inserito nei commenti sacri secoli dopo, per la sua assonanza col male (malum).

4) il melograno: avendo molti semi è simbolo di fecondità, di discendenza numerosa; e ha un succo ricco e gustoso.

In generale, infatti, frutta e verdura hanno un’intima attinenza col sesso innanzitutto per la loro forma, che in molti casi ricorda quella degli organi sessuali. In realtà è una pareidolia, ovvero una sorta di illusione ottica: siamo noi a vedere forme sessuali in oggetti che di sessuale non hanno nulla. La malizia sta nell’occhio di chi guarda.

Pisello, fica, cetriolo, banana, patata evocano proprio le fattezze anatomiche dei genitali. Tanto che un proverbio non troppo allusivo dice: “Gira e rigira, il cetriolo va in culo all’ortolano” (chi vuol fare del bene finisce per essere danneggiato).

Simboli universali

La pubblicità sexy del ketchup piccante Heinz.

Ed è per questo che i vegetali sono simboli universali di erotismo: non hanno bisogno di essere codificati (tradotti) in altre lingue, perché evocano direttamente il sesso, sotto le innocenti spoglie di vegetali. Ma non è solo questo il loro legame con l’erotismo: frutta e verdura sono simbolo di abbondanza, di fecondità, e anche simbolo di progenitura perché contengono i semi.

In più sono cibi, e il cibo è intimamente legato al sesso e all’oralità (il piacere di succhiare)… tanto che scopare in spagnolo si dice anche comer e in portoghese papar. Non a caso, diversi cibi hanno nomi ispirati al sesso, come raccontavo in questo post. In più, frutta e verdura erano i cibi dei poveri (nell’antichità la carne era lo status symbol di ricchezza) e anche questo spiega la loro diffusione nel linguaggio popolare.

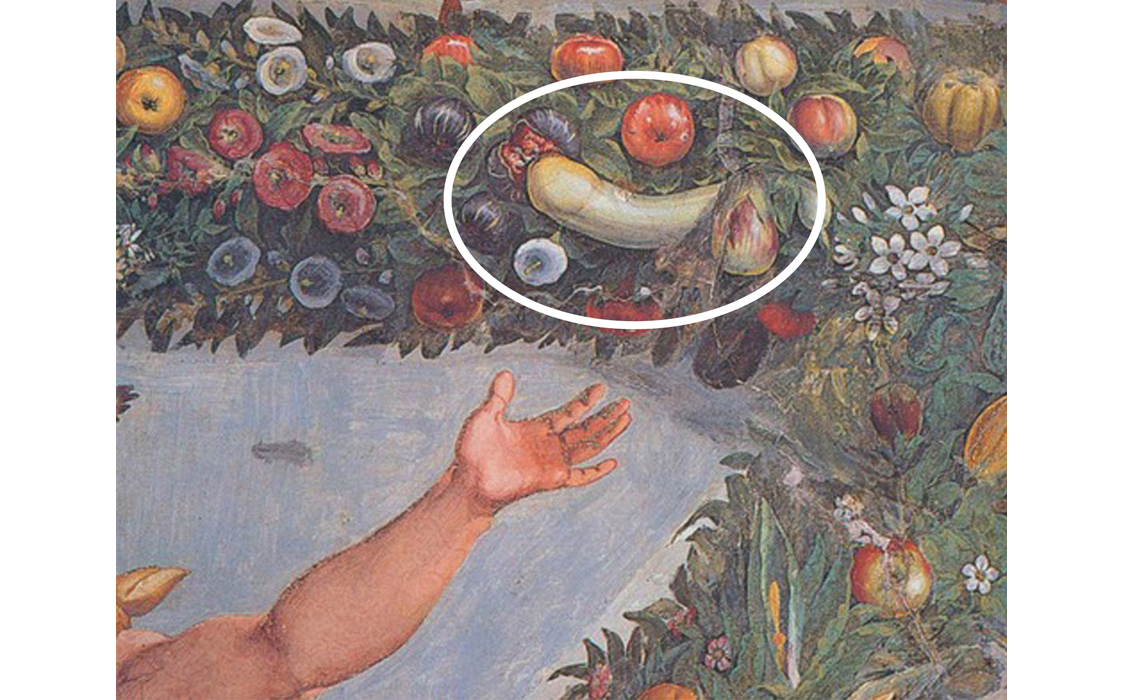

Con tutta questa ricchezza, era inevitabile che i vegetali entrassero nell’arte: nelle immagini, così come nel discorso parlato, possono contrabbandare temi scabrosi sotto le innocenti fattezze della natura. Prima ancora che Giuseppe Arcimboldo facesse le “teste composte”, ovvero i ritratti umani ottenuti combinando cibi, nel 1517 Giovanni Da Udine, aveva inserito – in una cornice degli affreschi di Raffaello su Cupido e Psiche – una zucca fallica, con due melanzane come testicoli, che penetra un fico (v. gallery qui sotto).

Un gioco che nel 1585 Niccolò Frangipane continuò in modo ben più diretto nella “Allegoria dell’autunno”: qui un satiro infila il dito della mano sinistra in un melone, mentre con la destra stringe una fallica salsiccia vicino ad alcune ciliegie. In pratica, il satiro rivela allo spettatore che cosa sta sognando il giovanetto al suo fianco. (v. gallery qui sotto).

Il terzo esempio è un quadro di Caravaggio (1601): “Natura morta con frutta”. Fichi, zucche e melograni aperti sono un’allusione a una femminilità abbondante e disponibile, su cui campeggia una zucca che sembra un pene eretto. E non mancano le pesche, che alludono invece ai glutei (v. gallery qui sotto).

Insomma, la natura morta a sfondo erotico è un’invenzione del Rinascimento italiano, come ha scritto in un interessante saggio lo storico dell’arte statunitense John Varriano.

Non stupisce, con questi precedenti, che anche la pubblicità abbia usato questi stratagemmi per alludere al sesso in diverse campagne pubblicitarie, come potete vedere nelle foto di questo articolo.

Non stupisce, con questi precedenti, che anche la pubblicità abbia usato questi stratagemmi per alludere al sesso in diverse campagne pubblicitarie, come potete vedere nelle foto di questo articolo.

Ma oggi c’è un nuovo modo di usare i vegetali per alludere al sesso: la “computer mediated communication”, ovvero lo stile di comunicazione che usiamo nell’informatica. In parole povere, gli emoji, le icone che usiamo sulle chat e i social network (ne ho parlato anche qui).

Quando sono state introdotte nel 2010, anche se c’era l’icona della banana, ha preso piede come simbolo sexy la melanzana. Perché? Perché negli Usa, Paese puritano, era un’icona ancora neutra, che poteva contrabbandare intenzioni maliziose senza destare sospetti, insieme alla pesca (per alludere alla vulva o al sedere: vedi immagine). Insomma, siamo ancora alla frutta…

Dedico questo post a Dario Fo, il primo giullare-Nobel ad aver pubblicato un libro sulle parolacce.

The post Pisello, patata, marroni e meloni: il lato vegano del sesso first appeared on Parolacce.]]>

Bombe, fulmini, teschi e pugnali: così sono rappresentate le imprecazioni nei fumetti (foto Shutterstock, anche in homepage).

L’ultima novità è arrivata dalla Microsoft: nel sistema operativo Windows 10 sono state inserite le icone (emoji) del dito medio in tutti i possibili colori della pelle, per rendere il gestaccio fruibile a tutte le latitudini, senza discriminazioni. Microsoft sarà il primo colosso informatico a fornire l’icona, assente dalle piattaforme Apple e Android.

In realtà, da tempo, su cellulari, tablet e computer è tutto un fiorire di simboli e faccine per rappresentare gli insulti. Perché tutto questo fervore? E’ solo una moda sciocca o questi pittogrammi sono davvero necessari per comunicare? E chi li ha inventati?

Cercherò di rispondere a tutte queste domande. Partendo dalla loro storia, che è piuttosto curiosa: in realtà i simboli delle espressioni volgari sono nati molto prima dei computer e dei telefonini. Le prime parolacce disegnate risalgono infatti agli antichi Egizi.

Reinhold Aman, uno dei fondatori della scienza del turpiloquio (e mio caro amico) mi ha segnalato un geroglifico di 3.000 anni fa nel quale appare il disegno di un pene. Il geroglifico (qui sotto) significa: “Che tu possa essere fottuto da un asino!”.

Dunque, fin dall’antichità i pittogrammi (immagini con un significato immediato o astratto) sono stati messi a servizio anche degli insulti: in questo caso una “maledizione”, ovvero augurare il male a qualcuno.

Dopo questo esordio – il quale dimostra che le parolacce svolgono importanti funzioni comunicative, se sono apparse agli esordi della Storia – il sistema di scrittura alfabetico ha cancellato i disegni delle parolacce per millenni.

Stratagemmi tipografici

Bisognerà aspettare più o meno fino al 1800 per vedere le prime rappresentazioni innovative delle parolacce, che furono sostituite da segni tipografici: asterischi (vaffan****), trattini (vaffan—-), trattini bassi (vaffan____). Una forma di censura, insomma: per la precisione un eufemismo. Ognuno di questi caratteri impronunciabili, infatti, sta al posto di una lettera. Erano di fatto “istruzioni di lettura“: il lettore smaliziato doveva ricostruire nella sua mente le lettere da inserire al posto dei simboli, per rendere intellegibili quelle parole.

Fumetti

Il passo successivo nell’espressione simbolica delle parolacce è merito dei fumetti: inizialmente, per rappresentare un dolore acuto, i disegnatori introdussero le stelle, a cui poi aggiunsero le spirali. Erano la traduzione in pittogrammi dei gibberish, i suoni senza significato (spesso onomatopeici), per esprimere qualcosa senza usare le parole. Il fumettista statunitense Mort Walker, nel libro “The lexicon of comicana”, li ha chiamati con un termine nuovo: grawlixes. Il linguista statunitense Benjamin Zimmer li ha ribattezzati obscenicon. E ha trovato il primo fumetto in cui appaiono compiutamente questi logogrammi con senso volgare: Bibì e Bobò (The Katzenjammer kids) del fumettista Rudolph Dirks. Risale al 14 dicembre 1902: in una scena, c’è un marinaio che impreca perché un lampadario è caduto dal soffitto sulla testa di un comandante. Come si vede, i simboli sono ancora rudimentali: una stella, un’ancora (“imprecare come un marinaio” o uno scaricatore di porto, verrebbe da dire), punti esclamativi e interrogativi.

La rotta era tracciata: la trovata di Dirks ebbe successo, e i fumettisti americano l’arricchirono nei decenni successivi, come mostra questa notevole cronologia ricostruita dallo scrittore Gwillim Law. Gli obscenicon si sono via via arricchiti con asterischi, pianeti, teschi, pugnali... E già a partire dal 1934 furono adottati dal fumetto più celebre del mondo, Mickey Mouse-Topolino.

In tutti questi casi, i gibberish assolvono a una funzione notevole: esprimere l’inesprimibile, ovvero le emozioni forti. E hanno al tempo stesso la funzione di eufemismi, dato che sostituiscono parole volgari, seppure in modo indistinto: ognuno le può tradurre come meglio crede.

Ma sono eufemismi con valore universale: non hanno bisogno di essere tradotti da una lingua a un’altra, perché si sono ormai codificati come espressioni standard per le parolacce (soprattutto le imprecazioni, che in fondo sono urla di rabbia senza un vero significato letterale: se dico “Merda!” non alludo agli escrementi, ma voglio solo dire che sono arrabbiato, sorpreso, addolorato).

Caratteri tipografici

I passi successivi furono dovuti all’introduzione delle macchine per scrivere: i caratteri tipografici, però, non consentono grandi voli di fantasia. “I segni di punteggiatura non si prestavano a descrivere emozioni forti, perché sono troppo esili” osserva acutamente il linguista Arnold Zwicky. Si sono rivelati molto più adatti i punti esclamativi e di domanda, uniti agli altri caratteri tipografici che restavano: #$%&@+=. Tra l’altro, questi potevano prestarsi a un uso sostitutivo, nelle parole, dando più indizi al lettore rispetto agli asterischi o ai trattini: la sequenza $#!+ poteva sostituire in modo quasi fedele la parola SHIT (merda).

Da allora, tutti questi caratteri sono stati standardizzati, al punto che ormai esistono intere collezioni di fonts per rappresentare le parolacce: come i curses, i menswear, i nuff said. Contengono spirali, pugnali, teschi, pistole, bombe, stelle, pianeti, dito medio, fulmini: tutti simboli di esplosioni rabbiose. Non solo. Questi caratteri tipografici si sono diffusi a tal punto da essere entrati nella cartellonistica stradale in alcuni Paesi, come l’Australia: sono usati per segnalare il divieto di dire parolacce, spesso punito con multe.

Le emoticon

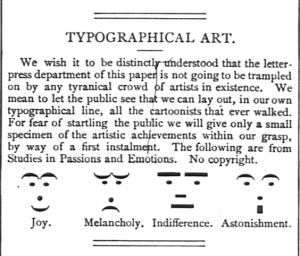

Poi sono nate le emoticon, faccine ottenute coi segni di punteggiatura. Una trovata grafica che in realtà è arrivata ben prima di computer e cellulari: già nel 1881, sulla rivista umoristica statunitense “Puck“, gli artisti si divertirono a riprodurre 4 espressioni del volto usando solo caratteri tipografici: parentesi, trattini e punti.

Ma era solo un gioco artistico che rimase un caso isolato. Le cose cambiarono quasi un secolo dopo, nel 1963, quando l’artista statunitense Harvey Ball inventò il celebre “smile“, un cerchio giallo con due occhi e un sorriso stilizzati per una compagnia di assicurazioni di Worcester, la State Mutual Life Assurance Company; quest’ultima era stata acquistata dalla Guarantee Mutual Company of Ohio, e fra i dipendenti si diffuse una notevole preoccupazione. Così Bell disegnò una faccia sorridente che doveva essere posta sulle scrivanie e stampata su alcuni poster da appendere al muro: gli smiley servivano quindi ad accrescere il morale dei lavoratori, soprattutto se impegnati con i clienti.

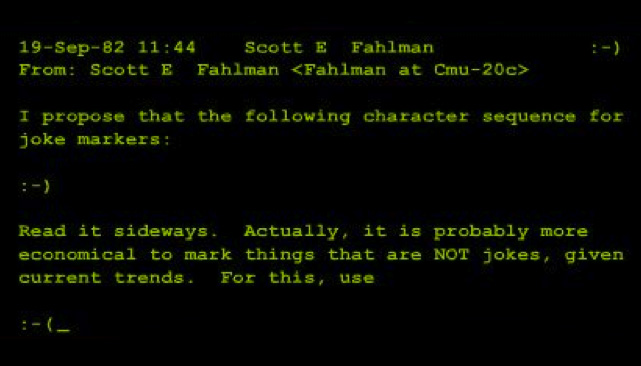

Fu solo due decenni dopo, nel 1984 che l’informatico Scott Fahlman, della Carnegie Mellon University, propose di usare i “:-)” per rimarcare una conversazione di tono scherzoso, e “:-(” per evidenziare le frasi serie. Fu un successo: la proposta si diffuse in Arpanet (il primo, rudimentale Web) e poi nel Web.

E col passare del tempo le faccine si sono arricchite anche con emoticon volgari: come quelli per “culo” (_._), (_*_) e “tette” (o)(o), (@)(@). Disegni rudimentali per display rudimentali. Ma non hanno preso molto piede, perché in realtà nella comunicazione sono più utili gli insulti che i termini osceni.

Gli emoji

Quando gli schermi dei telefoni e dei computer hanno fatto progressi, sono apparsi gli emoji, le icone colorate: 😆 . La trovata fu di un giapponese, Shigetaka Kurita, che li aveva creati nel 1999 per la piattaforma mobile della telecom NTT DoCoMo. E con gli emoji è stata una vera esplosione: ne sono fioriti a decine, sia per i computer che per gli smartphone. Il dito medio, la pupù, il vomito, il sedere, il pene sono solo alcuni degli emoji che sono stati sviluppati nel frattempo da vari software.

Una moda stupida? Mica tanto. Queste faccine non servono a riempire un vuoto di contenuti (non sempre, almeno): servono invece a colmare i vuoti della comunicazione virtuale, tecnicamente chiamata “Computer mediated communication” (Cmc).

La Cmc, quella dei cellulari e del Web, per intenderci, ha un grande vantaggio: è veloce, immediata e dà la possibilità di avere subito un riscontro (feedback) sulla reazione dell’altro interlocutore.

Ma questo tipo di comunicazione ha anche 3 grossi svantaggi:

1) è anonima: è una forma standard uguale per tutti (la grafia scritta a mano, invece, cambia da persona a persona);

2) non riesce ad esprimere bene le emozioni, dato che non è arricchita dal tono di voce e dai gesti;

3) ha notevoli limiti di spazio (pensiamo ai 160 caratteri degli sms o ai 140 di Twitter).

Il risultato? Spesso questo tipo di comunicazione genera equivoci. Chi non ha mai sperimentato sulla propria pelle i malintesi, i fraintendimenti, i litigi, comunicando via sms, chat, mail? Una frase detta per scherzo o per gioco viene presa sul serio o viceversa. Le faccine e le icone, quindi, colmano proprio questo vuoto: servono a esprimere le emozioni, a dare colore ai messaggi, a far capire il proprio stato d’animo e le intenzioni comunicative.

Ma le icone delle parolacce quali effetti hanno? E’ un ritorno ai pittogrammi degli Egizi: sostituiscono una parola con un disegno. Sono comodi, perché permettono di risparmiare battute preziose se si è su Twitter, per esempio. E in qualche modo sostituiscono i gesti e la mimica facciale, che mancano nella comunicazione digitale.

Ma in realtà gli emoji restano dei surrogati. Di fatto, impoveriscono la comunicazione perché la riducono al solo aspetto denotativo: se invece della parola culo inserisco il disegno di un culo, questo perde tutti i significati connotativi e metaforici (didietro, fortuna, gay…) limitandosi a indicare anatomicamente i glutei.

Deve essere il lettore a ricostruire nella sua mente le altre sfumature di significato: proprio come avviene nei rebus. In questo modo, gli emoji sdrammatizzano i messaggi volgari, portando un’atmosfera da fumetto, da collage digitale. Ecco perché ritengo che nei prossimi anni se ne farà un uso diffuso.

D’altra parte, via sms o chat si tende a dare maggior spazio alle emozioni rispetto ad altre forme di comunicazione, proprio perché – avendo il viso nascosto dallo schermo – ci si sente più liberi di esprimersi, vincendo le proprie timidezze.

Che poi questa libertà sia usata da molti per dare sfogo al peggio di sè – come diceva di recente Umberto Eco – beh: questa è tutta un’altra storia.

Se ti è piaciuto questo articolo potrebbe interessarti anche questo:

The post Disegnare le parolacce first appeared on Parolacce.]]>