Matteo Renzi fa il gesto in Senato.

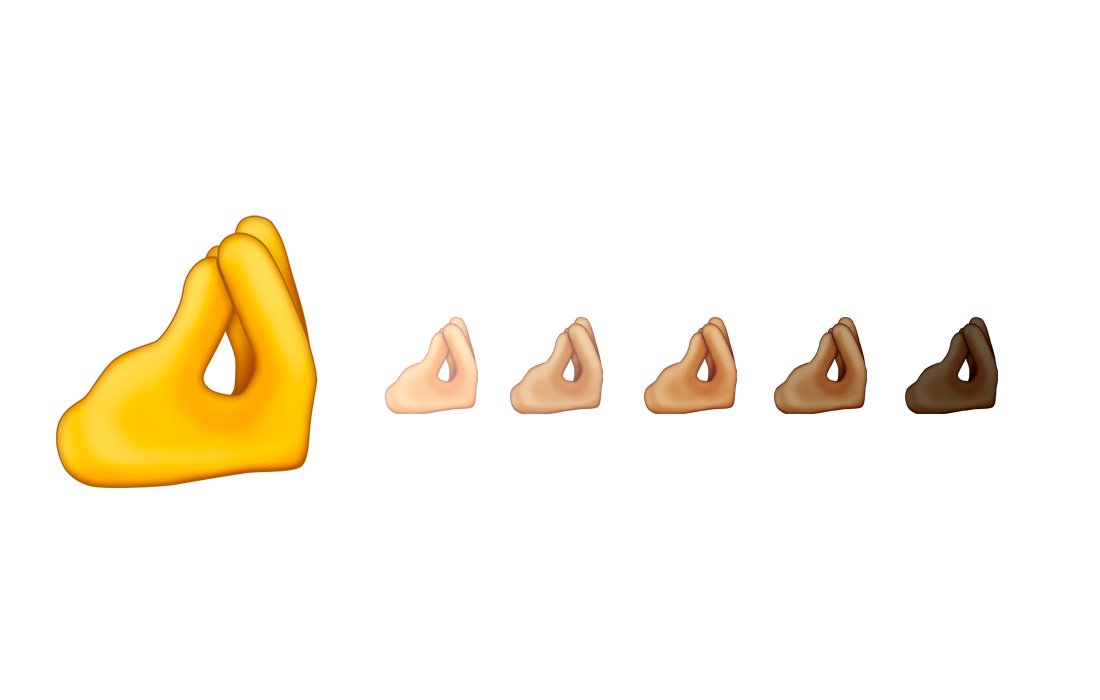

La chiamano mano a carciofo, a borsa, a tulipano. O anche a pinza, a pigna, a grappolo, a “puparuolo” (peperone), a “cuoppo” (l’incarto per il pesce fritto)… Comunque lo si definisca, è il gesto italiano più famoso nel mondo: in questo mese debutta fra i nuovi emoji, col nome “pinched fingers” (dita pinzate), insieme a 116 nuove icone come i ninja, l’orso bianco e il peperone. Ma com’è arrivato l’italico gesto fra gli emoji? Perché è così popolare? E soprattutto: che cosa vuol dire?

Su questo blog mi ero già occupato di gestacci, ma avevo tralasciato questo: ora gli dedico un intero post. Anche perché è un gesto antico e polisemico, cioè ricchissimo di significati, anche volgari e offensivi.

Insomma, è un gesto jolly, e ha almeno due secoli di storia: tanto da essere diventato tratto con cui gli stranieri ci identificano (e ci prendono in giro). Insomma, è un atto comunicativo così unico e impregnato di cultura che andrebbe tutelato dall’Unesco.

Dal limoncello agli emoji

L’emoji della mano a borsa, lanciato di recente.

La mano a borsa è arrivata fra gli emoji per merito di un imprenditore informatico campano emigrato negli Usa, Adriano Farano. Originario di Cava de’ Tirreni, oggi lavora a San Francisco. Un giorno stava raccontando a un’amica, Jennifer Lee, della sua passione per il limoncello, che continua a distillare anche negli Usa. Lei gli ha risposto che lo preparava anche lei, usando la vodka. Farano le ha replicato che invece bisognava usare l’alcol, ma lei continuava a insistere; a quel punto, Farano le ha replicato brandendo la mano a borsa, come a dire “Che @#§% dici?!?”.

L’amica ha sbarrato gli occhi: non capiva che cosa intendesse esprimere con quel gesto. Farano glielo ha spiegato, e lei ha deciso di proporlo come nuova emoji: Jennifer, infatti, lavora per Emojination, una ong impegnata per allargare la base propositiva per i nuovi emoji. E la proposta (firmata anche da Farano e da Theo Schear) è stata accolta dal consorzio Unicode (codice 1F90C, versione 13.0). L’icona è stata catalogata come gesto interrogativo e sarcastico. In realtà, però, ha molti altri significati.

I 7 significati del gesto

Il video di Dolce & Gabbana dedicato ai gesti italiani.

La mano a borsa è un gesto antichissimo. Già Andrea De Jorio, antropologo, l’aveva citato in un saggio del 1832 intitolato “La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano”. Ma è probabile che il gesto risalga a ben prima che al 1800. Il nome “mano a tulipano” fu coniato dallo scrittore Carlo Emilio Gadda in “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” (1957). E nel 1963, il celebre designer Bruno Munari l’ha messo sulla copertina del “Supplemento al dizionario italiano”, un libro fotografico dedicato ai gesti diffusi nel nostro Paese. Nel 2014 gli stilisti Dolce & Gabbana hanno realizzato un video in cui spiegano il significato dei gesti italiani (il primo è proprio quello) facendoli interpretare dai propri fotomodelli.

Dunque, quali sono i significati che si esprimono con questa mano? Molti: ne ho identificati 7, con diverse varianti e sfumature. E questo gesto assume ulteriori significati in altri Paesi fuori dall’Italia.

Fernandel e Totò nel film “La legge è legge” (1958).

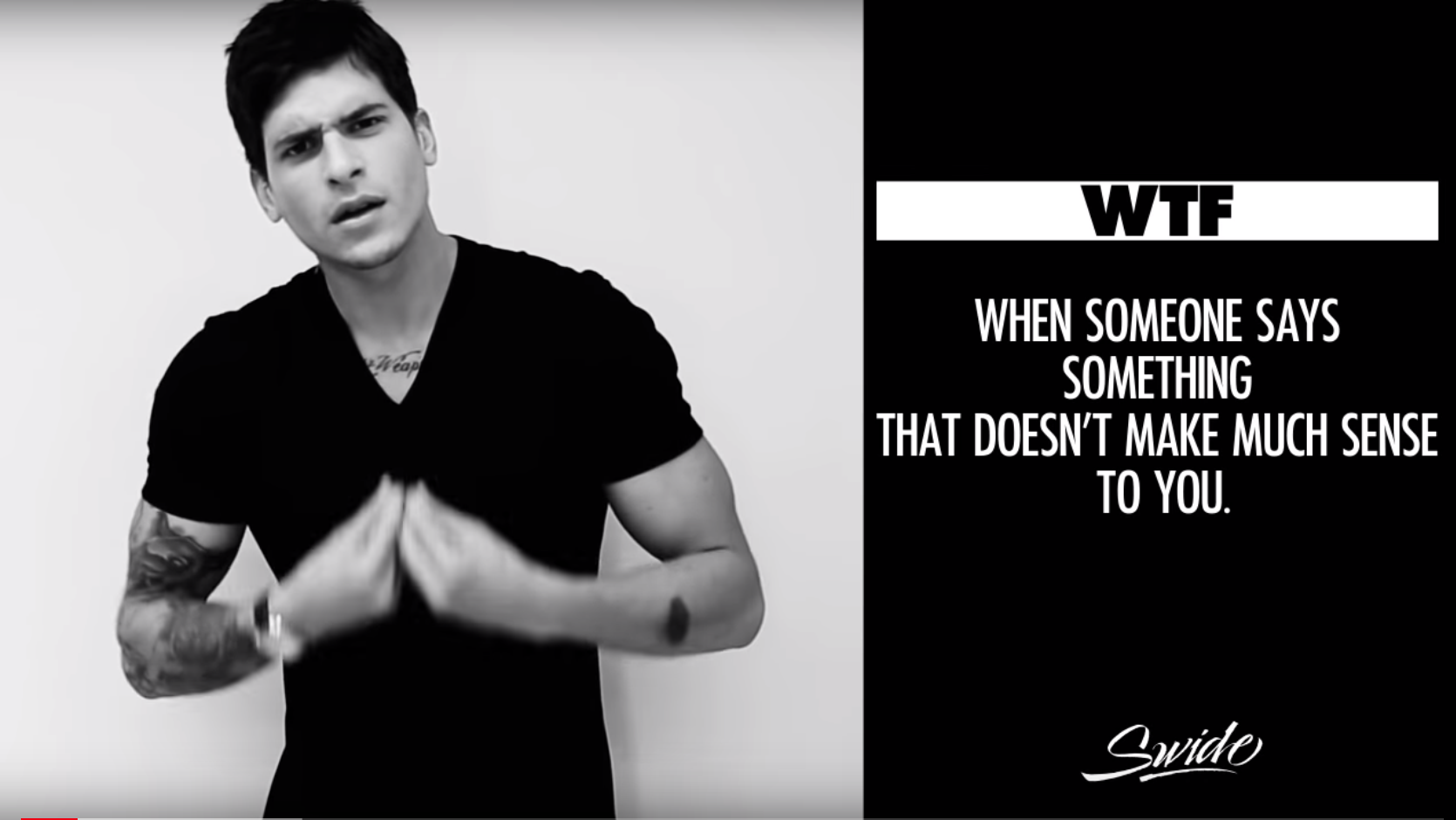

Il gesto esprime due significati allo stesso tempo, sottolinea Isabella Poggi, docente di psicologia della comunicazione all’università Roma 3. Il primo è di domanda (“che vuoi, che dici?, che fai?”): in tal caso, la mano si muove di pochi centimetri e si ferma dopo un paio di ripetizioni, accompagnata da uno sguardo interrogativo. Ma se la mano compie un movimento più ampio e per più volte (a volte con ambo le mani), ed è accompagnato da uno sguardo indignato, ha anche un significato di critica: significa “non capisco, non sono d’accordo, sono allibito”. In tal caso, quindi, la traduzione più precisa è “Che cazzo vuoi/dici/fai?!?”. Insomma, l’equivalente dell’inglese “What the fuck?”. Ma perché si esprimono questi significati mettendo la mano in quella posizione? L’etologo britannico Desmond Morris (nei libri “L’uomo e i suoi gesti : la comunicazione non-verbale nella specie umana” e “I gesti : origini e diffusione”) fa un’ipotesi affascinante. La mano a carciofo mima una presa di precisione a vuoto: riflette l’impulso di chiedere a qualcuno di esprimersi con maggior esattezza. Come scriveva due secoli fa De Jorio: «Con riunire in un punto tutte le dita della mano, si intende dir loro: “Riunite le vostre idee, raccogliete le tante parole in una e in breve, in un punto, ditemi cosa volete? Insomma, di che si tratta?”». Insomma, un gesto di enfasi, provocatorio e un po’ minaccioso.

Il gesto di mangiare è usato anche nella lingua dei segni.

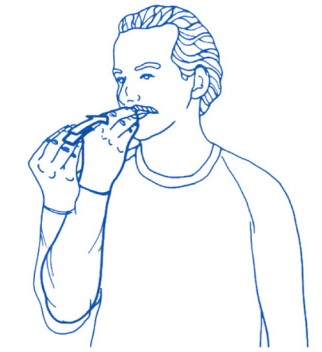

Se la mano a borsa si avvicina alla propria bocca aperta, il gesto ha un altro significato: mangiamo? Oppure: ho fame. Questo è un significato diffuso anche fuori dall’Italia (vedi sotto), e potrebbe essere un’origine alternativa del gesto, che in questo caso mima la presa di un boccone.

Se questo gesto è enfatizzato in modo teatrale davanti a un’altra persona, significa invece un insulto: boccalone, credulone, coglione, ingenuo, sciocco, semplicione, sprovveduto.

Il gesto interpretato da Darthorso.

Se la mano a borsa, rivolta in alto, compie più volte una semirotazione in senso antiorario, il gesto significa burattino, uomo da nulla, cazzone. Il gesto, in questo caso, potrebbe mimare l’azione di muovere un burattino da mano.

In napoletano, questo gesto è chiamato “mano a puparuolo” (peperone) ed esprime un insulto bonario: fessacchiotto.

Il gesto è usato anche per rappresentare una persona lasciata da sola come un idiota.

Se la mano a borsa compie un movimento ritmato verso l’alto, il gesto mima un atto sessuale: avere/mettere qualcosa nel culo. E’ per questo che l’emoji della mano a carciofo è usata anche per alludere al fisting, una pratica sessuale (introduzione dell’intera mano nella vagina o nel retto).

Il senso sessuale di questo gesto è visibile in questo spezzone del telefilm “Boris”, dal minuto 2 (uno spezzone ricchissimo di parolacce, tra l’altro): “E’ come se avessi uno spinotto conficcato… dentro il cuore” dice l’attore Antonio Catania che qui interpreta Diego Lopez, direttore di rete.

Per mimare la strizza, le dita si avvicinano e si allontanano.

Se le dita della mano ferma si allontanano e si avvicinano ritmicamente fra loro, il gesto significa: hai paura, eh? Hai una bella strizza, eh? Ti si stringe il culo eh? Ti stai cagando addosso… Il gesto mima infatti lo spasmo dello sfintere anale.

E’ pieno così di gente.

Se si usano tutte e due le mani a borsa con le dita che si allontanano e si avvicinano ritmicamente (vedi gesto precedente), il gesto significa: è pieno così, c’è folla. Le mani riproducono una moltitudine di gente che si raduna nello stesso luogo.

Il gesto di infilare qualcosa.

Se la mano a borsa è rivolta verso terra, con un leggero e meccanico movimento del polso, il gesto significa: buttare, mettere qualcosa dentro un contenitore (ad esempio, una manciata di sale).

Segno identificativo (e prese in giro)

Un fotogramma della serie tv “Breaking bad”.

I significati di questo gesto, quindi, sono davvero tanti. Eppure è del tutto sconosciuto nel nord Europa e negli Stati Uniti. Gli stranieri, quindi, non lo capiscono, e quando tentano di riprodurlo lo fanno spesso a sproposito o in modo inutilmente enfatico. E spesso ci prendono in giro. Tant’è vero che sono nati diversi meme ironici (trovate una delle tante raccolte qui) che usano il gesto come se fosse l’unico modo che abbiamo per esprimere o fare qualunque cosa. Così la mano a borsa è stata accostata a ogni genere di attività: come gli italiani (“how italians”)…. bevono il caffè, suonano il pianoforte, dormono, eccetera. Insomma, non sempre all’estero capiscono il nostro gesto, ma in ogni caso ci identificano attraverso di esso. E’ per questo che sono in commercio diverse T-shirt che rappresentano il gesto come emblema dell’italianità. Ne vedete alcuni esempi nella galleria fotografica qui sotto.

[metaslider id=”16873″]

All’estero, invece….

Il medesimo gesto acquista significati in parte simili ma anche diversi in altri Paesi.

Israele: qui il gesto è usato sia nel senso di “Che vuoi?/Che dici?” ma significa anche “aspetta un attimo, sii paziente, stai buono”.

Israele: qui il gesto è usato sia nel senso di “Che vuoi?/Che dici?” ma significa anche “aspetta un attimo, sii paziente, stai buono”.

Paesi arabi: significa “aspetta, pazienza, vai piano”. Ma è usato anche come una minaccia: stai attento, altrimenti vedrai cosa ti succede.

Paesi arabi: significa “aspetta, pazienza, vai piano”. Ma è usato anche come una minaccia: stai attento, altrimenti vedrai cosa ti succede.

La cantante sudcoreana Kwon Yuri saluta i fans col gesto del raviolo.

India: vuol dire “hai fame?”

India: vuol dire “hai fame?”

Nigeria: mima un diverbio, un botta e risposta fra due persone

Nigeria: mima un diverbio, un botta e risposta fra due persone

Corea del Sud: è un gesto di affetto che una celebre cantante pop e attrice, Kwon Yuri, usa per mimare la forma di un raviolo al vapore. Il significato, giocoso e ironico, è “ti voglio bene” (letteralmente: vi auguro di mangiare ravioli al vapore, oppure: siete buoni come un raviolo).

Corea del Sud: è un gesto di affetto che una celebre cantante pop e attrice, Kwon Yuri, usa per mimare la forma di un raviolo al vapore. Il significato, giocoso e ironico, è “ti voglio bene” (letteralmente: vi auguro di mangiare ravioli al vapore, oppure: siete buoni come un raviolo).

Se vi è piaciuto questo articolo, potrebbero interessarvi anche:

L’enciclopedia dei gestacci dell’italiano

L’enciclopedia dei gestacci dell’italiano

I 10 gesti da non fare all’estero

I 10 gesti da non fare all’estero

Un gestaccio in auto: stando chiusi nell’abitacolo, è il modo più efficace di insultare (foto Hayk_Shalunts/Shutterstock)

Perché al volante, anche le anime candide diventano volgari come scaricatori di porto? Che cosa scatta nella nostra testa quando siamo nel traffico, portandoci a insultare, imprecare e fare gestacci peggio degli ultras allo stadio? In questo articolo risponderò a queste domande con l’aiuto di uno studio pubblicato dall’università di Valencia. La ricerca ha vinto l’IgNobel, il premio ironico assegnato ogni anno negli Usa alle ricerche strane, divertenti o assurde, che “prima fanno ridere e poi fanno riflettere”.

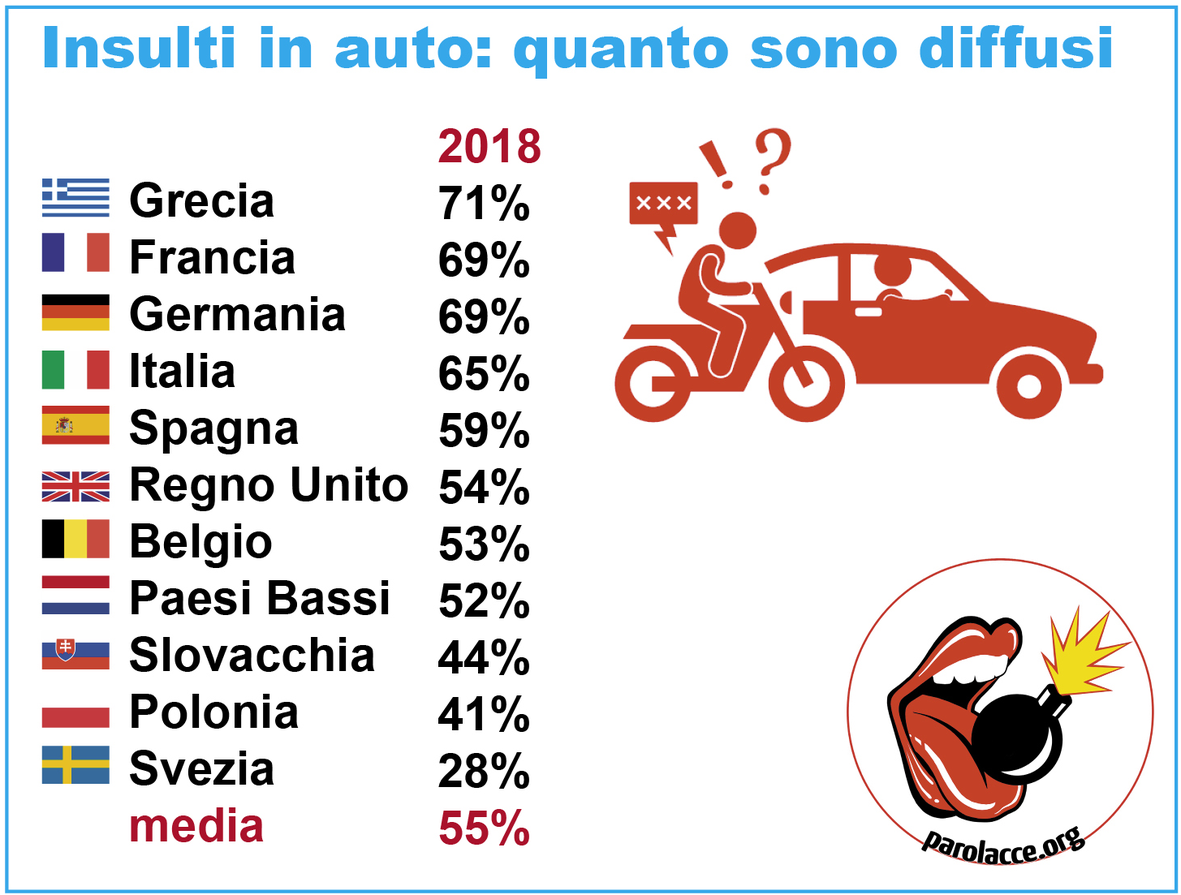

Lo studio, infatti, ha il merito di accendere i riflettori su un problema diffuso: l’aggressività sulle strade. Un problema che riguarda anche l’Italia: secondo una recente ricerca europea, non siamo i più volgari del Vecchio continente (il primato spetterebbe alla Grecia), ma siamo comunque al 3° posto per inciviltà verbale al volante. Perché accade questo? E si può fare qualcosa per portare più civiltà sulle strade?

Prima di raccontare la ricerca spagnola, val la pena partire proprio dai numeri: quanto sono frequenti le ingiurie nel traffico?

Gli automobilisti più volgari in Europa

Quest’anno, la fondazione francese “Vinci autoroutes” (la società che gestisce le autostrade francesi) ha pubblicato un report, intitolato “Gli europei e la condotta responsabile”. Con un sondaggio svolto da Ipsos, la fondazione ha intervistato 11.038 persone (dai 15 anni in su) di 11 Paesi europei: Francia, Germania, Belgio, Spagna, Regno Unito, Italia, Svezia, Grecia, Polonia, Paesi Bassi, Slovacchia.

Fra gli aspetti affrontati, c’era l’inciviltà al volante: comportamenti come “clacsonare contro altri automobilisti che ti innervosiscono”, “temere il comportamento aggressivo da parte di un altro conducente”, “urtare deliberatamente il veicolo di chi vi innervosisce”, “sorpassare a destra”, “scendere dal veicolo per discutere con altri conducenti”… E – ciò che interessa a noi – “offendere un altro guidatore”.

Nelle risposte è emerso che lo scenario più diffuso (nell’81% dei casi) è la paura del comportamento aggressivo da parte di altri guidatori, soprattutto in Francia, Spagna e Grecia. Il secondo comportamento più frequente (55%) sono proprio gli insulti. Un campo nel quale, a dispetto delle nostre aspettative, non siamo in cima alla classifica: primeggia la Grecia (71%), seguita a pari merito da Francia e Germania (69%). L’Italia (65%) è al terzo posto. L’unica isola di civiltà risulta la Svezia, dove afferma di insultare solo un guidatore su 4 (28%).

Una ricerca premiata

Al volante, anche le donne offendono (foto Demkat/Shutterstock)

Al di là dei numeri, comunque, perché le offese diventano frequenti “on the road”? A questa domanda ha voluto rispondere la ricerca di Francisco Alonso dell’Istituto di sicurezza stradale dell’Università di Valencia. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica “Journal of sociology and anthropology”, si intitola “Shouting and Cursing while Driving: Frequency, Reasons, Perceived Risk and Punishment” (Grida e imprecazioni mentre si guida: frequenza, motivi, rischio percepito e punizione). E, come dicevo, ha vinto l’IgNobel per la pace assegnato dalla rivista scientifico-umoristica statunitense “Annals of Improbable Research”: questa rivista, tra l’altro, aveva a suo tempo segnalato il mio scoop sul professor Stronzo Bestiale.

Ma torniamo alla ricerca spagnola, premiata “per la pace” perché si proponeva di ridurre l’aggressività sulle strade. I ricercatori hanno fatto un sondaggio su 1.100 persone, per approfondire la frequenza, e le motivazioni, delle offese al volante. Il risultato è diverso da quello del sondaggio francese: mentre in quest’ultimo, il 59% degli spagnoli affermava di insultare alla guida, nella ricerca spagnola il numero si riduce alla metà. Solo il 26,4% dei guidatori, infatti, ha ammesso di offendere gli altri. Ma questa discordanza potrebbe dipendere da una miriade di fattori, a partire dalla scelta e composizione del campione. In ogni caso, la accantoniamo, perché la parte interessante della ricerca è un’altra: l’analisi dei motivi per i quali si insultano gli altri.

Perché offendiamo: questione di sopravvivenza

Secondo la ricerca, i tre motivi che spingono più spesso a insultare gli altri sono i seguenti:

- per reazione nei confronti di chi infrange una regola del Codice stradale (22,5% delle risposte): dunque, la rabbia si scatena quando qualcuno non rispetta le regole, perché si sente “più uguale degli altri” e pregiudica la convivenza civile in strada.

- per reazione a chi compie manovre pericolose (21,4%);

- per reazione a chi mi mette in pericolo (13,6%), a pari merito con “lo stress personale”. Quest’ultimo, lo stress personale, avrebbe meritato un approfondimento: perché siamo stressati? Secondo me, perché dobbiamo districarci in un traffico che diventa ogni giorno sempre più ingovernabile. Le città, le autostrade sono spesso intasate: non riescono a reggere l’afflusso di così tante vetture. E così si creano ingorghi, si perde tempo in coda, e ci si innervosisce (e qualcuno tenta di cavarsela facendo il furbo, vedi il punto 1).

Rabbia e paura sono i motori degli insulti stradali (foto tommaso79/Shutterstock)

Le risposte 2) e 3) sono molto simili: nel 35% dei casi (dunque, una volta su 3) ci arrabbiamo e insultiamo perché ci sentiamo in pericolo. E non è una sensazione illusoria: in Italia, solo nel 2017 ci sono stati quasi 175mila incidenti con lesioni, che hanno causato 3.378 morti e 246.750 feriti. L’Italia è al 18° posto in Europa per vittime della strada (55,8 per milione di abitanti, dati Istat). Dunque, in automobile si impreca perché corriamo davvero il rischio di lasciarci le penne o di rimanere feriti.

Dunque, in generale, le offese stradali esprimono rabbia e paura. Ed è inevitabile: le parolacce, infatti, sono il linguaggio delle emozioni. E le emozioni sono le reazioni psicofisiche di fronte a uno stimolo che mette in gioco la nostra sopravvivenza. Dunque, quando qualcosa minaccia (o favorisce) la nostra sopravvivenza, noi diciamo parolacce. Un’ulteriore prova che il traffico urbano “è una giungla in cui la miglior difesa è l’offesa”, scrive Alonso. D’altronde, bisogna ricordare che quando siamo in auto non è in gioco solo la nostra sopravvivenza (o integrità) fisica. Sono in gioco anche altre cose importanti: un eventuale incidente ci fa perdere tempo (burocrazia, avvocati), soldi (meccanico, assicurazione), e ci potrebbe lasciare a piedi se il danno è grave.

A tutti questi fattori, Alonso ne aggiunge un altro: “tendiamo a vivere la nostra vettura come una casa su ruote, la cui integrità va mantenuta a ogni costo”: quindi, se qualcuno viola o mette in pericolo questo nostro spazio, fa scattare i nostri impulsi più primitivi di “difesa del nostro territorio”.

Dunque, viste le dinamiche primordiali in gioco (e visto che le città diventano sempre più congestionate dal traffico), dubito fortemente che sia possibile limitare le ingiurie al volante. Anche se un po’ più di civiltà al volante e di educazione stradale non guasterebbero di certo, anzi.

Che fare? La lezione di Fantozzi

Dunque, i motivi per imprecare abbondano, e sono anche per molti versi comprensibili. Ecco perché, in molte sentenze italiane, la Cassazione ha assolto persone che avevano pronunciato insulti anche pesanti nel traffico: la strada solletica i nostri istinti primordiali, quindi non ci si può scandalizzare troppo per le offese che nascono sull’asfalto. E, per inciso, lo stesso criterio di tolleranza è usato dai magistrati anche per valutare i diverbi in condominio, in politica e allo stadio. Tutti contesti dove le passioni si infiammano facilmente e le parole sono più volatili.

Ma attenzione: questo non significa che si possa insultare senza conseguenze, anche se si ha ragione. Se dite “figlio di puttana” a chi non rispetta la precedenza, correte il rischio che si offenda anche se ha torto. E che la rissa degeneri dalle parole ai fatti, come mostra questa celebre scena del film “Fantozzi” (1975): la signorina Silvani, a bordo dell’utilitaria di Fantozzi, dice a tre energumeni aggressivi a bordo di un’altra auto “Siete tre stronzi!” . Ecco cosa succede al malcapitato ragioniere:

Dunque, una migliore educazione civica ed educazione stradale possono aiutare a migliorare la situazione. Ma non bastano: se le strade continueranno a essere insufficienti ad assorbire il traffico di oggi, continueremo a sbroccare. Lo farebbe chiunque.

In futuro, vedremo se quando sulle strade circoleranno solo auto a guida autonoma, e il traffico sarà gestito in modo più razionale dall’intelligenza artificiale, i nostri nipoti si sfanculeranno meno di quanto facciamo noi oggi…

La scritta “suca” è ubiquitaria: qui è tracciata anche sulla neve.

E’ uno dei tabù più forti, ma è un mito pop: è diventato un modo di dire planetario, ispirando graffiti, canzoni, romanzi e slogan. In Italia il rapporto orale è citato in 3 espressioni dialettali: “suca” (“succhia”, Palermo), “socc’mel” e “soccia” (“succhiamelo”, Bologna), e “vafammocc” (“vai a fare in bocca”, Napoli). Il loro significato, però, va oltre il sesso: esprimono un ventaglio di emozioni che non è semplice tradurre a parole.

E non succede solo in Italia: modi di dire equivalenti esistono anche in inglese, spagnolo, francese.

Ma perché? Com’è possibile che un atto erotico sia diventato un’offesa? Il tema è spinoso, ma ho deciso di indagare. Anche perché il mese scorso il “suca” è stato elevato a dignità accademica, diventando l’argomento di una tesi di laurea discussa all’università di Palermo.

Il sesso orale come simbolo

Che cosa vuol dire l’espressione “suca” (succhia)? Letteralmente, si ordina a qualcuno il sesso orale. Dunque, per capire il valore simbolico di questo modo di dire, bisogna prima capire il significato biologico del rapporto orale.

Secondo l’etologo britannico Desmond Morris, più un atto sessuale è considerato “spinto”, più è probabile che sia proibito in pubblico. «Dunque, usare il segno più “sporco”, più tabù possibile può diventare una forma simbolica di attacco: invece di colpire l’avversario, lo insulto con un gesto sessuale». Diverse scimmie, infatti, mimano atti sessuali come forma di minaccia: si avvicinano a un loro simile, si mettono in posizione di monta e fanno qualche simbolica spinta pelvica. Spiega Morris nel libro “L’uomo e i suoi gesti” (Mondadori). «Mimare un atto sessuale rappresenta un sentimento di superiorità: “Non mi fai paura, io ti sono superiore”. E’ un gesto di auto-affermazione anche in situazioni non sessuali».

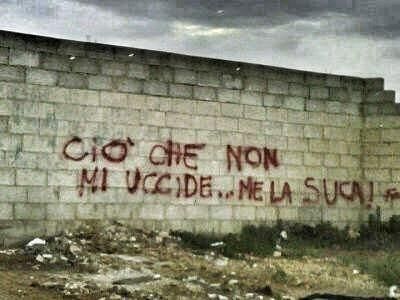

Saggezza trasgressiva su un muro (dal sito “suca forte“).

Queste considerazioni valgono anche per il sesso orale, sia esso mimato (con un gesto), oppure pronunciato o scritto.

Ma qual è il significato biologico e simbolico del sesso orale? L’uomo – insieme ai bonobo e ai pipistrelli della frutta – è l’unico mammifero a praticarlo. E’ un’intensa forma di piacere erotico, che si apprende per abitudine culturale. E’ piacevole riceverlo, ma non per tutti praticarlo. E non ha uno scopo riproduttivo: secondo i biologi è uno dei modi per rinforzare il legame fra partner.

Dunque, dal punto di vista simbolico il sesso orale è:

- un intenso piacere, che può essere condiviso o unilaterale

- un tabù molto forte;

- una forma di attacco/minaccia;

- un atto di auto-affermazione, di superiorità: la parte più nobile (la testa) dà piacere alla nostra parte più bassa (il sesso).

Tutto questo ci aiuta a capire il significato di “suca”. Il verbo è un imperativo: ma non è un’azione o un invito all’azione. Questa espressione, diffusa sui muri di Palermo fin dagli anni ‘70, è usata infatti come modo per esprimere uno stato d’animo. Che cosa significa allora?

Innanzitutto è un’espressione di superiorità, proprio come le scimmie di cui parla Morris: significa “io sono superiore a te, ti ho sottomesso”. Al punto che, nella mia fantasia, utilizzo il tuo corpo a mio esclusivo godimento. Dunque, anche un modo per dire: “ti svilisco, sei buono/a solo per soddisfare i miei impulsi sessuali”.

Un gesto di vittoria, di scherno, di rivalsa. Ecco perché la scritta “suca” appare frequentemente nella zona dello stadio di Palermo per dileggiare i tifosi delle squadre avversarie, oppure le forze dell’ordine o le istituzioni (prefettura, polizia, carabinieri).

Essendo un tabù molto forte, inoltre, basta dirlo per provocare uno choc nell’ascoltatore/lettore: si introduce uno scenario del tutto intimo, abbassando il livello della conversazione su un piano animalesco.

Ma “suca” è usato anche in senso assoluto, senza un destinatario particolare: è un modo per dar sfogo alla rabbia o alla noia. Si scrive per spirito goliardico o per provocazione, per sfidare i benpensanti: è un modo di dire “me ne frego di tutti, siete tutti inferiori, voglio solo usarvi per godere”. Insomma, un insulto totale. Un concetto che viene espresso anche a gesti, mettendo le mani aperte ai lati dei genitali.

E pur essendo nato come insulto maschile, per esprimere i rapporti di dominanza fra uomini, oggi questo modo di dire (e il suo corrispettivo gesto) è usato anche dalle donne.

Lo scrittore siciliano Fulvio Abbate nel suo romanzo “Zero Maggio a Palermo”(1990) lo definisce “un punto fisso nello spazio”:

La scritta su una panchina (Suca forte).

SUCA (…) è la scritta che a Palermo viene tracciata su ogni parete bene in vista. La scritta di benvenuto. (…) Suca può anche essere trasformata: la S diventa un 8, la U e la C due zeri, soltanto la A resta tale, e alla fine di quest’operazione si legge 800A, ossia la stessa offesa, se è vero che molti palermitani talvolta scrivono direttamente in questo modo. (…)

L’umanità che vive a Palermo si divide in due categorie: quelli che scrivono suca e gli altri che cancellano suca. Questi ultimi, come Sisifo, sono i palermitani più infelici, i vinti, perché, come è evidente guardando i muri, suca vince sempre: su insegne e saracinesche, cassonetti dell’immondizia, porte e anche monumenti; ne riappaiono a centinaia e di tutte le dimensioni (…).

Non è importante che suca accompagni un nome, suca non ha genere, non è maschile né femminile, e solo di rado ha bisogno di un volto certo cui rivolgersi: suca è come un punto fisso dello spazio e può bastare, come ogni insulto, anche soltanto a se stesso. Si sa che prima o poi qualcuno leggerà, soprattutto uomini perché, questo sì, suca è un insulto maschile, rivolto castamente al mondo degli uomini, nonostante esprima una cosa che si desidera quasi sempre venga fatta da una ragazza. Talvolta suca è accompagnato dalla raccomandazione FORTE, ma il SUCA FORTE non muta l’essenza dell’offesa, piuttosto fa comprendere senza fatica cos’è il plusvalore. (…) suca, come il muschio, vive sui muri anche dopo essersi seccato, quindi per anni e anni aspetta di sbiadire senza mai cancellarsi”.

Insomma, il sesso orale è un simbolo sfaccettato e poliedrico. «Un mito pop virale», come lo definisce Alessandra Agola, 26 anni, che lo scorso dicembre si è laureata in Scienze della comunicazione all’Università di Palermo proprio con una tesi sul “suca”, ma non tanto dal punto di vista linguistico, quanto come graffito urbano e fenomeno culturale (“S-Word: segni urbani e writing”, relatore il semiologo Dario Mangano).

Il “suca” trasformato in 800A.

La neolaureata ha passato in rassegna i centinaia di “suca” sui muri e le panchine di Palermo, raccontando come sia entrato nell’identità cittadina: «Un verbo liberatorio grazie alla sua pronuncia morbida ma veloce», scrive. «Quando lo si vuole rafforzare, si vuole insultare, allora si allunga la “u”». Ma l’espressione può essere rafforzata anche in altri modi: “suca forte” o “suca c’a pompa” (con la pompa).

L’eufemismo grafico “800A” (per un palermitano, un messaggio in codice), racconta Agola, ha ispirato anche portachiavi, una casa discografica (800a records), e opere d’arte.

⇒ L’espressione “suca” è un’offesa per cui si può rischiare una denuncia? Sulla questione ho espresso il mio parere: potete leggerlo qui (nelle risposte ai commenti dei lettori).

In ogni caso, “suca” non è affatto un fenomeno locale: l’espressione, infatti, ha equivalenti in molte lingue del mondo. Dall’inglese (“suck it”), allo spagnolo (“chupala”, “chupame la pinga/pija”) al francese (“suce ma bite”).

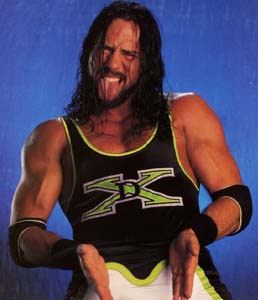

Il gesto irridente di X-Pac, wrestler della D-Generation X.

Negli Usa, “suck it” è diventato il tormentone ufficiale di D-Generation X, un gruppo di wrestling professionista attivo dal 1997 al 2010. Era una squadra che puntava tutto sulla provocazione, mostrandosi come gruppo di anarchici e menefreghisti: il loro slogan era «we got two words for ya: SUCK IT!» (abbiamo due parole per voi: succhialo!), accompagnato dal gesto di portare le braccia (laterali o incrociate a X) all’altezza dei genitali. Una scelta che li ha portati sotto i riflettori, in un Paese puritano.

Proprio questo gesto, tra l’altro, è usato – non solo negli Usa – anche dai tifosi delle squadre di calcio per irridere avversari fisicamente lontani, come raccontavo nell’enciclopedia dei gestacci. Anche a lunghe distanze, insomma, l’offesa arriva a destinazione.

La versione bolognese: “soccia” e “socc’mel”

Palermo non è l’unica città italiana che utilizza le metafore del sesso orale in un modo di dire. Altrettanto virale è il suo equivalente bolognese “socc’mel” (e “soccia”). Ma qui il verbo si arricchisce di sfumature diverse: non esprime solo derisione, superiorità e strafottenza. A Bologna il verbo è usato molto più spesso come esclamazione di stupore, incredulità, ammirazione: è l’equivalente (molto più forte) di “accidenti”. L’origine di questo modo di dire è semplice: le intense sensazioni psicofisiche che si vivono durante un rapporto orale sono usate per esprimere un’emozione intensa, anche non di tipo erotico.

Anche in bolognese sono presenti rafforzativi e varianti: sócc’mel bän (succhiamelo bene), e sócc’mel bän in pónta (succhiamelo bene in punta).

Nel 2010 è stato pubblicato un gioco a carte intitolato Sócc’mel, cui ha fatto seguito, nel 2012, un’espansione denominata Sócc’mel va in vacanza!

Insomma, anche in questo caso un modo di dire poliedrico e popolare, tanto che il cantautore bolognese Andrea Mingardi gli ha dedicato una canzone:

Alla napoletana: “vafammocc”

Una tazza con l’espressione napoletana.

In Campania c’è un’espressione che allude al sesso orale: “vafammocc”, letteralmente “vai a fare in bocca”. Un equivalente (vafanvuocc) è diffuso anche in Puglia.

In questo caso, il senso di scherno, offesa e superiorità è giocato ricalcando il suono di un’altra celebre espressione: vaffanculo (di cui ho raccontato l’origine qui). Si tratta quindi, linguisticamente parlando, di una “maledizione”: si augura il male a qualcuno.

Questa espressione, infatti, è usata per cacciare via una persona, mettendola (a livello immaginario) in una situazione sgradevole o dolorosa (trovate un campionario di maledizioni, italiane ed estere, qui). Ma in questa espressione il parlante ordina al destinatario di praticare il sesso orale non a lui, ma ad altri.

Infatti, il “vafammocc” non è usato in modo assoluto. Spesso si indicano anche i destinatari (immaginari) dell’atto: a “ziet”, a “soreta”, a “mammeta”, a “chi t’è mmuort” (a tua zia, a tua sorella, a tua mamma, ai tuoi defunti). Si infrange, insomma, un doppio tabù: si parla di sesso orale e lo si immagina per scopi incestuosi o addirittura necrofili.

Nonostante cotanta pesantezza, anche questa espressione è entrata nella cultura popolare: il rapper napoletano Uomodisu ne ha fatto una canzone, “Vafammock”: ha avuto più di un milione di visualizzazioni. Notevole, per un modo di dire così pesante.

Insulti in auto: il traffico fa scaldare gli animi (foto Shutterstock).

Il vicino di casa vi ha insultato sul pianerottolo? L’automobilista nevrotico vi ha preso a male parole per strada? Lasciateli perdere: presto non potrete più denunciarli. O, per essere più precisi, potrete farlo solo se avete abbastanza soldi, e soprattutto le prove delle loro offese. Meglio, insomma, farsi offendere per iscritto, via mail o sms. O viaggiare sempre armati di registratore…

Da sabato 6 febbraio, infatti, l’ingiuria non è più un crimine per il quale si rischia la galera, ma è stato degradato a illecito civile. Il governo Renzi, infatti, ha cancellato il reato di ingiuria con un decreto legislativo (il n. 7/2016).

Si sono inflazionate le parolacce, e quindi gli insulti non hanno più peso? E’ vero solo in parte: uno degli effetti della depenalizzazione è che, se doveste essere condannati per aver offeso qualcuno, questo fatto non macchierà la vostra fedina penale,

In realtà, però, la riforma è stata fatta per uno scopo molto più pragmatico: sfoltire il carico dei processi penali. E in più lo Stato si accinge a incassare un bel gruzzolo, non tanto per le sanzioni, quanto per le imposte sul processo.

Non è l’unico reato a fare questa fine: stesso destino l’hanno avuto gli atti osceni in luogo pubblico, la guida senza patente, il falso in scrittura privata….

L’ingiuria, insomma, diventa un fatto da affrontare in modo pragmatico: niente più denunce, si può solo istruire una causa davanti a un giudice che – se vi darà ragione – comminerà una sanzione a chi vi ha offeso, quantificando gli eventuali danni. Se è vero che con la riforma sono aumentate le sanzioni (quella massima sale da 1032 a 12mila €) è altrettanto vero, però, che ora la denuncia diventa un privilegio per chi può permettersi di spendere. E diventerà molto difficile riuscire a istruire una causa, come vedremo fra poche righe.

La notizia è stata salutata con gioia da Vittorio Sgarbi e Silvio Berlusconi in un’intervista al Corriere. E ti credo: Sgarbi ha affrontato finora 400 processi per ingiurie, spendendo 3 milioni di euro. In realtà, però, come vedremo in questo post, le cose non sono così semplici, soprattutto per i personaggi pubblici. Ma cosa cambia, concretamente?

Innanzitutto, ricordiamo che cos’è il reato di ingiuria: è quando si offende l’onore (= valore morale: l’onestà) o il decoro (= rispetto) di una persona presente. Si dice in faccia (o via email, o via sms) qualcosa di offensivo a qualcuno. In pratica, si può offendere con gli insulti (pronunciati o scritti), ma anche con gesti (gestacci, sputi…) o disegni. Se la definizione di ingiuria resta uguale, cambiano però le procedure per avviare un processo e le pene per i trasgressori. Ecco come:

| IERI (art. 594 Codice Penale, abrogato) |

OGGI (decreto legislativo 7/2016) |

| Procedura: chi è stato offeso sporge querela al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria in Tribunale.

Pene: – ingiuria semplice: reclusione fino a 6 mesi e 516 € di multa; – ingiuria aggravata: reclusione fino a un anno e multa fino a 1032 € se si attribuisce un fatto determinato (“sei stronzo perché hai preso le tangenti da Tizio”) o si offende davanti ad altre persone. |

Procedura: chi è stato offeso presenta ricorso al giudice civile (fino a 5mila euro di valore, al giudice di pace, altrimenti al tribunale). Il ricorso costa da 70 a 270 euro fra marche da bollo e contributo unificato, più l’onorario dell’avvocato

Pene: – ingiuria semplice: sanzione da 100 a 8mila € – ingiuria aggravata: sanzione da 200 a 12mila € se si attribuisce un fatto determinato o si offende in presenza di più persone |

Col vecchio ordinamento, dunque, bastava denunciare il reato per far scattare l’azione penale. Che poteva partire anche in assenza di prove o testimoni: se il giudice ravvisava gli estremi, poteva istruire il processo e condannare il denunciato anche solo sulla parola del denunciante (se non cadeva in tentennamenti o contraddizioni e offriva un quadro circostanziato). Il giudice, insomma, era libero di farsi un suo convincimento, che poi doveva argomentare e motivare nella sentenza. Una situazione un po’ sbilanciata, ma avviene così anche nei processi per stupro o tentata violenza carnale. D’altronde ambo le parti, cioè il denunciante e il denunciato, rischiavano pene pesanti se mentivano (il primo per calunnia, il secondo per falsa testimonianza).

E’ pur vero, però, che questo sistema lasciava spazio a possibili abusi: un giudice poteva condannarvi anche solo basandosi sulla parola (falsa) di chi vi accusava. E, in fondo, era un po’ eccessivo che la magistratura si occupasse dei litigi avvenuti solo fra due persone, senza altri testimoni. D’ora in poi, se l’automobilista di passaggio alza il dito medio, tu ricambi l’insulto, e la cosa finisce lì.

Ora, invece, chi presenta ricorso per ingiuria deve contestualmente fornirne le prove: la sua testimonianza non basta più. Ma come si fa? Se il vicino di casa mi insulta, se non ho testimoni o un registratore acceso, come faccio a provare il fatto? Diventa improbabile, se non di fatto impossibile. Le registrazioni, tra l’altro, sono lecite come prova solo se avvengono fuori da una privata dimora: ovvero in piazze, strade, giardini, mezzi pubblici. Quindi è ancora più difficile attrezzarsi per le prove (e per una registrazione audio nitida). E questo, comunque, potrebbe essere un progresso: basta denunce facili, basta processi senza prove, insomma.

Roma: la mail inviata da Silvano Rapi (direzione Pd) ad Alessandro Onorato (consigliere della lista Marchini). Poteva essere una prova per una denuncia, ma Onorato ha preferito renderla pubblica su Facebook.

Dunque, la riforma privilegia di fatto gli insulti scritti: su email o sms, ad esempio. Ma non è l’unica conseguenza della riforma, osserva l’avvocato Giuseppe D’Alessandro, avvocato cassazionista, autore del “Bestiario giuridico”, un’antologia di sentenze su ingiurie, oltraggi e diffamazioni di cui avevo parlato in questo post.

«Innanzitutto» dice D’Alessandro «Sgarbi e Berlusconi sbagliano a entusiasmarsi: se condannati, potrebbero essere chiamati comunque a pagare, e le sanzioni diventano più severe. Ma l’aspetto più critico è che, con questa riforma, chi non possiede nulla (o i furbetti che non dichiarano patrimoni) può andare in giro a offendere senza correre alcun rischio: quello di affrontare un processo e di macchiare la propria fedina penale. E senza il rischio di un’azione penale, alcuni potrebbero essere indotti a insultare solo per provocare un’altra persona, inducendola a reagire, magari con un pugno: e così la vittima di un insulto passerà dalla ragione al torto. Oppure, una persona senza scrupoli potrebbe accusare falsamente qualcuno di averlo offeso: ora non rischierebbe più di essere incriminato per calunnia. Al massimo rischia di perdere soldi e tempo in una causa civile. Insomma, la sanzione penale poneva quanto meno un freno inibitorio. Dall’altra parte, chi viene insultato è scoraggiato: deve anticipare le spese legali, per poi magari ritrovarsi, dopo uno o due anni, con una sentenza che gli dà torto. E comunque il proposito di snellire la giustizia non sarà così facilmente realizzato: il carico dei processi rischia di essere semplicemente spostato dai tribunali penali a quelli civili».

E cosa succede all’estero? Quasi ovunque, come spiega Wikipedia, l’insulto è punito, ma in modi molto diversi. Solitamente le pene più severe (anche in Italia) sono per la diffamazione (insultare un assente, soprattutto su stampa, tv, Web), e soprattutto per chi offende le autorità (il nostro oltraggio, di cui ho parlato in questo post, e il vilipendio, di cui ho parlato in quest’altro).

Colpisce che negli Usa – attenti alla libertà di espressione – gli insulti sono puniti per lo più solo se falsi: le uniche eccezioni sono gli insulti che mettono in dubbio l’onestà professionale (ciarlatano), lo stato di salute psicofisica (pazzo), la moralità sessuale (zoccola) o la legalità (ladro, truffatore). Per il resto, molti Paesi europei (Albania, Croazia, Grecia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia) puniscono gli insulti anche con il carcere. Che peraltro, come diverse ricerche hanno evidenziato, in generale non serve a scoraggiare i crimini.

Che si potrebbe fare, allora, per limitare le offese? L’avvocato D’Alessandro propone una possibile correzione: «Per chi tende a insultare spesso, si potrebbe prevedere un inasprimento delle pene. Chi viene denunciato due volte, entro un anno o dalla stessa persona, dovrebbe rischiare una sanzione penale diversa dal carcere: tipo i lavori socialmente utili». Basterebbero a scoraggiare gli habitué dell’insulto come Maurizio Gasparri, Vittorio Sgarbi o Mario Borghezio?

Diversi lettori mi chiedono pareri per insulti ricevuti o fatti. Rispondo volentieri, ma attenzione: sono un esperto di turpiloquio e degli aspetti psicosociali legati ad esso. Non sono un avvocato né un giurista, quindi non sono una fonte qualificata in campo legale. Per un parere qualificato dovete rivolgervi a un avvocato.

In ogni caso, se volete comunque una mia valutazione (sociale, relazionale), spiegate bene le circostanze: cosa avete detto, a chi (senza precisare il nome), dove, perché e se c’erano altri testimoni.

E se volete esprimere la vostra gratitudine per il mio impegno, la soluzione c’è: acquistate una copia del mio ebook. Costa meno di un aperitivo, e aiutate questo sito a vivere.

Questo articolo ha ricevuto più di 300 commenti, e ormai da tempo la pagina fa fatica a caricarsi. Cancellarli mi sarebbe dispiaciuto. Perciò ho deciso di salvarli e radunarli tutti nelle finestre a scomparsa qui sotto: resteranno sempre consultabili, consentendo ad altri lettori di inviare nuovi commenti.

⇒ E se avete un quesito, provate a consultare la mia guida pratica sulla legge e gli insulti.

[ clicca sul + per aprire il riquadro ]

[ clicca sul + per aprire il riquadro ]

The post Toh, insultare non è più reato first appeared on Parolacce.]]>

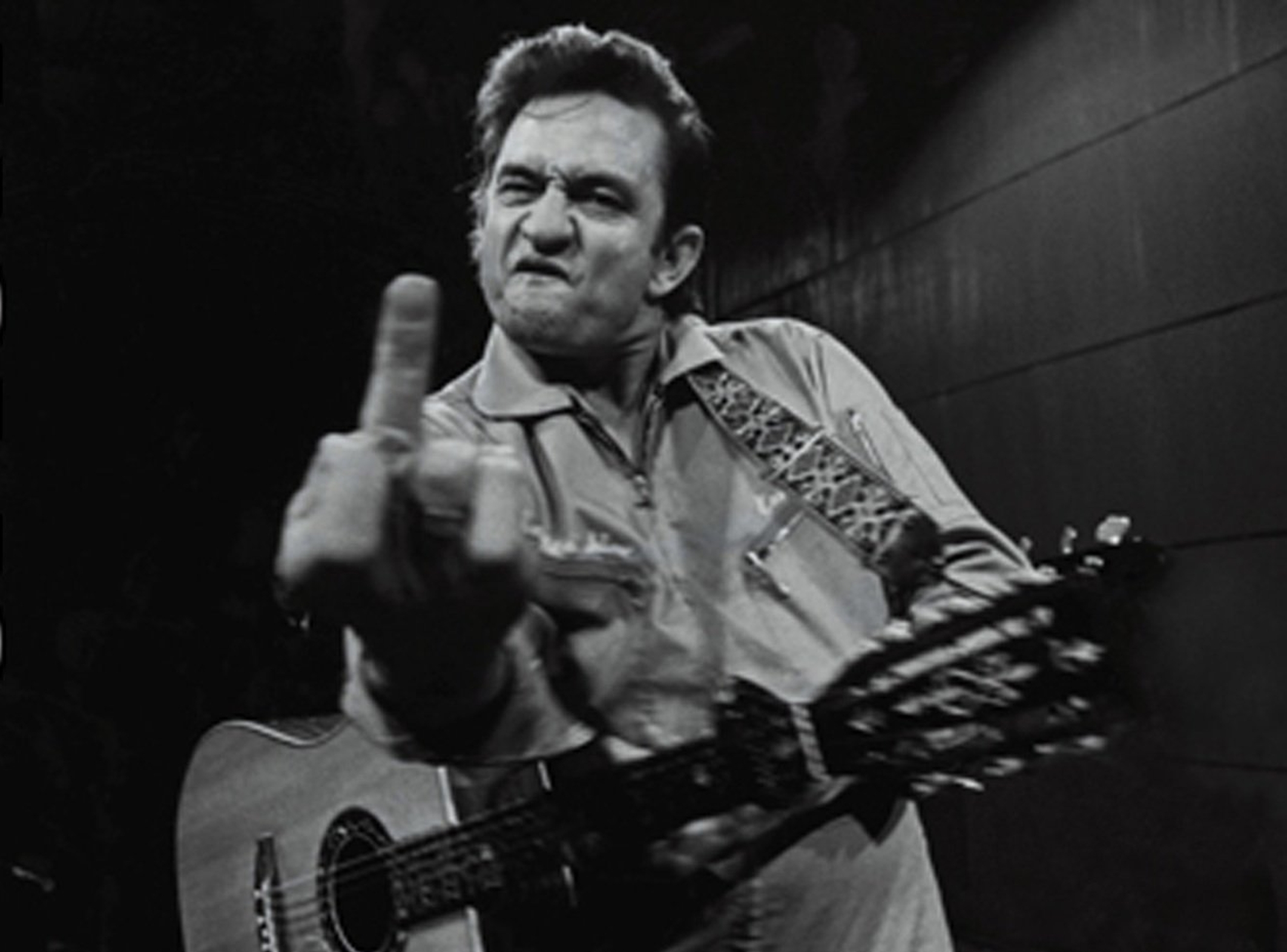

Il cantautore Johnny Cash (che si esibì nelle prigioni) risponde così al fotografo Jim Marshall che gli aveva chiesto cosa pensasse delle autorità carcerarie (1969).

Sono le offese più potenti, e non subiscono inflazioni: fanno sempre scandalo perché violano i tabù più forti. Anzi, li evocano in carne e ossa. Sono universali: abbattono le distanze fisiche e culturali, e li si capisce in ogni angolo del mondo. Forse l’Italia è uno dei Paesi che ne ha (o ne usa) di più, eppure la cultura e la scienza non ne parlano: sono i gestacci, ovvero le parolacce espresse col corpo. Le parolacce senza parole: così possono dirle anche i muti e i sordi.

Avevo già parlato (in questo articolo) dei gesti insultanti in generale. Ora approfondirò i gesti osceni: più avanti in questa pagina trovate il primo elenco completo dei 18 gestacci italiani.

Questi gesti sono i più volgari perché violano i tabù più delicati: sesso ed escrementi, ovvero la vita e la morte, la salute e la malattia. Concetti che non possono essere mai innocui, ed è per questo che andrebbero espressi con cautela e timore riverenziale, non in modo diretto e greve come avviene con le parolacce e i gestacci. Ma perché usiamo questi gesti?

I segnali osceni, dice l’etologo inglese Desmond Morris nel libro “L’uomo e i suoi gesti”, possono avere due scopi:

1) esprimono complimenti o inviti sessuali: evocano atti o zone erogene, per sedurre un’altra persona o esprimere eccitazione, attrazione. E’ il caso di un uomo che fa un gesto sessuale spinto a una donna (o viceversa). Sono gesti “volgarmente amichevoli”: non hanno l’intenzione di offendere, ma sono sgradevoli e inopportuni perché il rapporto fra le due persone non ha raggiunto il grado d’intimità in cui quel gesto sarebbe accettabile; e risulta ancora più offensivo se fatto in pubblico;

2) esprimono insulti: si usa il segno più sporco, più tabù possibile come forma simbolica di attacco. Invece di colpire l’avversario, lo si insulta con un gesto sessuale. Questo accade anche fra i primati: anche loro mimano atti sessuali come gesti di minaccia. Per esempio, le scimmie maschio arrivano a mimare la posizione di monta verso un altro maschio per trasmettergli questo messaggio: “Poiché solo un maschio dominante può montare una femmina, se io monto te allora tu devi essere mio inferiore”. Dunque, gli atti sessuali, anche fra gli animali, hanno il senso di auto-affermazione anche in situazioni non sessuali. “E oggi non rappresentano più la preminenza maschile, ma sono un’espressione di superiorità per entrambi i sessi”, osserva Morris. Se guardate le foto di questa pagina, ricche di presenze femminili, ne trovate un’eloquente conferma.

“Un gesto vale più di mille parole. E un gestaccio? Più di mille parolacce”.parolacce.org

Campagna promozionale Snai (scommesse): gioca sul gesto che significa “avere culo”.

Ma questi gesti sono innati oppure no? Spesso riproducono una parte anatomica o un atto sessuale in modo realistico, immediato, corporeo, tanto che gran parte di questi gesti sono diffusi in molti Paesi e comprensibili anche fra chi parla lingue diverse. Diversi, però, sono frutto di convenzioni culturali, e perciò possono essere decodificati solo in una nazione o regione geografica. Di sicuro, molti di questi gesti sono antichissimi: quello del dito medio, per esempio, è noto fin dai tempi degli antichi Greci, non è affatto un’invenzione angloamericana. Di recente, alcuni ricercatori del Cnr e dell’Università di Milano Bicocca hanno fatto una ricerca sulla comprensione di 187 gesti spontanei (ok, vieni qui, guarda qui…): sono giunti alla conclusione che questi gesti siano una via di mezzo fra il linguaggio corporeo emozionale (la mimica neurofisiologica del corpo quando, per esempio, proviamo disgusto, noia o gioia) e il linguaggio formale dei segni, come quello usato dai non udenti. In pratica, i gesti avrebbero aiutato l’uomo a passare dall’espressione “istintiva” delle emozioni a un linguaggio più simbolico. Peccato, però, che la ricerca non abbia esaminato i gestacci.

Campagna dell’Università di Macerata: il gestaccio contrappone la maleducazione all’educazione. Ma rischia di far perdere autorevolezza all’ateneo.

Ma perché sono tanto usati? Innanzitutto perché sono molto più immediati rispetto alle parole e spesso sono usati in aggiunta alle parole, per rafforzare un concetto attraverso il corpo: anzi, i gesti danno l’impressione di una maggiore spontaneità e intensità emotiva rispetto alle parolacce dette a voce. Danno corpo alle offese, le fanno “incarnare”. E poi perché permettono di comunicare anche a grandi distanze: laddove la voce non arriva, i gesti sono visibili. Ecco perché molti di questi gesti sono usati in manifestazioni sportive, proteste di piazza, oppure nel traffico cittadino. E, data la loro immediatezza, possono essere usati per insultare persone che non parlano la propria lingua.

Dunque, un patrimonio enorme, del quale però non si trova un catalogo completo sul Web: ecco perché ho deciso di radunarli tutti (ne ho trovati 18), anche per verificare se siano conosciuti a tutte le latitudini.

Dato che molti di questi gesti sono osceni e palesemente volgari, i lettori più sensibili sono avvisati: potrebbero trovare offensivo il contenuto di questo articolo. Ma non bisogna dimenticare un fatto, come acutamente dice Morris: “Nessun gesto, per quanto brutale possa essere la sua oscenità o lascivo il suo significato, ha mai fatto versare una goccia di sangue ad alcuno. Anche se a volte possono provocare una rappresaglia, i gesti osceni sono essenzialmente sostituti dell’aggressione: riti in miniatura, che si sostituiscono all’attacco fisico”. E scusate se è poco.

GLUTEI

HAI PAURA, EH?!?

Il gesto della mano (con le dita che si uniscono e si separano ripetutamente di pochi centimetri) riproduce la strizza, ovvero lo spasmo dello sfintere anale quando si prova paura. E’ un gesto sprezzante e provocatorio: al posto di provare compassione verso chi è in difficoltà, lo si deride per la sua fragilità.

TI FACCIO UN CULO COSI’!

Le mani riproducono la forma del deretano, o più probabilmente dello sfintere: per minacciare una sodomizzazione violenta. Ma può anche darsi che il gesto riproduca l’atto di afferrare un’altra persona per il bacino, mimando una presa da dietro. In ogni caso, come molti gesti osceni, è un gesto di minaccia di monta.

CHE CULO CHE HAI!

L’origine del gesto è simile a quello precedente, ma con tutt’altro significato: in italiano, “avere culo” equivale ad “avere fortuna”. Perché i glutei sono simbolo di fecondità, come spiegavo in questo post, e la fecondità è stata sempre associata a felicità e buona sorte.

BECCATI QUESTO!

Mostrare i glutei (nudi, o anche coperti da vestiti) è una forma di insulto: equivale a dire “Defeco su di te”, “Lancio un peto verso di te”, oppure “Baciami i glutei”, come forma di disprezzo e sottomissione. E’ un gesto usato anche come scherzo (memorabile una scena del genere nel film “Amici miei”) o come forma di protesta irridente e provocatoria nelle manifestazioni di piazza. In inglese questo gesto è chiamato “mooning” perché moon (luna) può significare anche sedere.

PRRRRRRRRR!!!

La pernacchia riproduce il rumore di un peto: ecco perché l’ho inserita fra i segnali che riproducono i glutei anche se è un gesto fatto con il volto. Fare una pernacchia a qualcuno equivale a fargli un peto addosso: un gesto irriguardoso e di disprezzo, equivalente al precedente.

SENO

DUE TETTE COSI’

Le mani davanti al petto evocano le forme del seno, di solito in modo esagerato. E’ un complimento enfatico: “ha due tette/bocce/poppe/zinne così!” (come nel celebre sketch di Carlo Verdone, qui a lato). Esiste anche un altro gesto che si riferisce al seno: quello che imita l’atto di palparle, mettendo le mani con le palme rivolte verso l’esterno mentre si aprono e si chiudono.

SEGNI FALLICI

VAFFANCULO! (Shutterstock)

Il dito medio è il simbolo fallico per eccellenza. E’ uno dei gesti più popolari, offensivi e più antichi: è citato già in una commedia del greco Aristofane (V secolo a.C.), e i Romani l’avevano ribattezzato “digitus impudicus“. Il suo significato è duplice: può voler dire “sto cazzo” (ovvero: non mi importa di te e di quello che dici), oppure è una minaccia simbolica di sodomizzazione (vaffanculo). Un gesto di scherno eloquente.

Il gesto si è così diffuso che negli ultimi anni è stato usato anche dai politici (di destra, di sinistra, di centro) per controbattere ai contestatori: Umberto Bossi, Daniela Santanché, Piero Fassino, Silvio Berlusconi, Roberto Formigoni, Mario Borghezio, Maurizio Gasparri sono solo alcuni di quelli che l’hanno esibito in pubblico. In inglese è chiamato “the finger“, e il gesto è detto “flipping the bird” (lanciare l’uccello: in origine l’espressione designava l’atto di richiamare l’attenzione di qualcuno fischiando come un uccello). Nei Paesi arabi, il gesto è fatto con il palmo rivolto a terra, il dito medio piegato verso il basso e le altre dita tese. In Italia abbiamo l’unica o certamente la più famosa scultura dedicata al dito medio: L.O.V.E. (acronimo di Libertà, Odio, Vendetta, Eternità) di Maurizio Cattelan, di fronte alla Borsa di Milano. Nella foto, Asia Argento sfancula i fotografi al Festival di Cannes nel 2013.

TIE’!

Il gesto equivale al precedente, sia come significante (al posto del dito si usa l’avambraccio, e il pugno chiuso rappresenta la punta del pene) che come significato: significa “vaffanculo”, “prendi questo” (spingo il braccio più in fondo possibile nel tuo deretano). E’ chiamato “gesto dell’ombrello” perché ricorda la postura di quando si tiene un parapioggia agganciato al braccio.In Francia (chissà perché) è chiamato bras d’honneur, braccio d’onore, in Spagna corte de manga, taglio di manica, in Portogallo manguito (polsino) e in Brasile dar uma banana (dare una banana). Il gesto è stato reso celebre dal film “I vitelloni” di Federico Fellini: Alberto Sordi rivolge il gesto a un gruppo di operai stradali (“lavoratori della mazzaaa”) per sbeffeggiarli, passando accanto a loro con un’auto. Ma dopo pochi metri la vettura si ferma per un guasto, e Sordi – insieme ai suoi amici – viene malmenato dagli operai. Nella foto a lato, il gesto dell’ombrello fatto da Mara Maionchi.

UN UCCELLO COSI’

E’ un gesto simile al precedente, ma con un significato diverso: non è una minaccia di sodomizzazione, quanto un’esibizione (esagerata) di potenza sessuale, esagerando le dimensioni del membro. Una delle ossessioni maschili, che può essere usata sia in modo esibizionista che ironico: basti ricordare il musicista italoamericano Frank Zappa, che nel 1982 ha composto una canzone intitolata “Tengo ‘na minchia tanta” (fra le strofe: “devi usare un pollo se me la vuoi misurar”).

CHE PALLE! / DUE PALLE COSI’

Il gesto enfatizza una sensazione di forte noia, fastidio, insofferenza: come raccontavo in questo articolo, evoca la fastidiosa saturazione dei testicoli dovuta a prolungata astinenza sessuale, oppure l’orchite (ingrossamento patologico dei testicoli).

TIRA FUORI LE PALLE! / HO LE PALLE

Il gesto evoca i testicoli come fonte e simbolo di virilità. E’ un modo enfatico di alludere alla propria forza, o un modo provocatorio di spingere qualcuno a “tirar fuori gli attributi”. Ma toccarsi i testicoli può avere anche un altro significato: quello di gesto apotropaico, per scacciare la mala sorte (come raccontavo sempre qui). Perché si ritiene che la loro “forza vitale” possa allontanare gli influssi maligni.

La foto a lato è la locandina del film “Uova d’oro” di Juan Bigas Luna (1993).

MALEDIZIONI

VAFFANCULO!

Il gesto consiste nel muovere le braccia in avanti, come per scacciare via qualcuno o scagliargli addosso una pietra: il gesto contraddistingue il “vaffanculo” (come fa Vittorio Sgarbi nell’animazione a lato), del quale ho raccontato il significato qui. Ma il gesto può rafforzare anche gli insulti: come il celebre “Capra! Capra! Capra!” di Sgarbi, che accompagna l’offesa coi gesti delle braccia, come per scagliare un oggetto contro un avversario (video visibile qui).

INSULTI A SFONDO SESSUALE

CORNUTO!

Gesto tipicamente italiano, è un’irrisione nei confronti di un uomo tradito dalla propria partner. Le corna evocano il caprone, un animale indifferente al fatto che la sua femmina sia montata da altri (come raccontavo in questo articolo). Le corna sono un gesto simbolico con più significati: dato che le corna sono un attributo tipico di molti animali forti (come il toro), esse hanno anche significato di potenza. Ecco perché sono usate anche (se rivolte verso terra) come gesto apotropaico per scacciare le influenza negative, la malasorte.

RICCHIONE! (Shutterstock)

L’origine di questo gesto – un insulto verso gli omosessuali – è controversa. Secondo alcuni, riproduce il gesto effeminato di passarsi una mano fra i capelli dietro l’orecchio. Ma è più probabile che sia un calco allusivo al termine spagnolo spregiativo maricòn (omosessuale: accrescitivo del nome Maria), da cui il termine napoletano “ricchione” (e l’italiano “orecchione”). Napoli, infatti, fu sotto il dominio spagnolo per oltre due secoli. Oggi il gesto è considerato un gesto molto “politicamente scorretto”, viste le lotte per la dignità degli omosessuali che contraddistinguono la nostra epoca.

SEGNI VAGINALI

VULVA! (foto Paola Agosti)

Il gesto evoca la forma della vulva: è stato portato in auge dai movimenti femministi negli anni ’70 come modo provocatorio di ribadire l’identità e l’orgoglio femminile. Ma mostrare la vulva è un gesto ben più antico e con risvolti magici, come raccontavo in questo articolo. Il gesto può essere fatto anche con le mani rivolte verso il basso.

ATTI SESSUALI

SCOPARE

Il gesto consiste nello spingere avanti e indietro l’avambraccio tenendo la mano a pugno: riproduce le spinte pelviche di un rapporto sessuale. Gesto molto volgare perché riduce il rapporto sessuale a un’azione meccanica. Il fotogramma a lato è tratto dal film “Italiano medio” di e con Maccio Capatonda.

SEGA

La mano si muove su e giù mimando l’atto della masturbazione: spesso questo gesto (molto volgare), più che evocare l’atto in sè, è usato per sottolineare con fastidio una situazione molto noiosa e ripetitiva.

SUCCHIA QUI!

E’ uno dei gesti più tabù: mima un rapporto orale, ed è usato spesso negli stadi come forma provocatoria di superiorità e di disprezzo nei confronti degli avversari. Nella versione maschile, spesso le mani mimano l’atto di tenere la testa della partner per avvicinarla al pube. In altri casi il rapporto orale è mimato direttamente con le mani che si avvicinano alla bocca aperta. Nella foto sono ritratti in azione una tifosa e il calciatore Zlatan Ibrahimovic.

Ringrazio l’attore Antonio Napoletano per essersi prestato a riprodurre queste pose imbarazzanti… ci siamo divertiti!

Se vi è piaciuto questo articolo, potrebbero interessarvi anche:

La mano a carciofo: quello strano gesto con cui diciamo tutto

La mano a carciofo: quello strano gesto con cui diciamo tutto

I 10 gesti da non fare all’estero

I 10 gesti da non fare all’estero

Un “bravo” fa le fiche (gesto volgare che mima l’amplesso infilando il pollice fra indice e medio). Autore anonimo, anno 1615-1625, olio su tela.

“Quando si tratta di essere perfidi, nessun animale può starci alla pari. La portata e la varietà dei nostri segnali di disprezzo sono enormi, ancor prima che abbiamo aperto bocca“. Se lo dice uno zoologo, c’è da crederci. La citazione, infatti, è di Desmond Morris, che in un bel libro di qualche anno fa (“L’uomo e i suoi gesti”, Mondadori) ha analizzato i vari modi con cui comunichiamo attraverso il corpo.

In questa rassegna non potevano mancare i gesti volgari, che sono una categoria ben definita. Infatti, di per sè, qualsiasi azione, se fatta fuori da un contesto appropriato, può diventare un gesto d’insulto: se ruttate durante una cena di lavoro, nessuno vi farà i complimenti.

I gesti insultanti, invece, sono sempre offensivi. Perché il loro scopo, ricorda Morris, è quello di ferire, beffare, sfidare, minacciare, infastidire, rimproverare o umiliare un’altra persona.

I gesti insultanti sono tantissimi, e possono variare da Paese a Paese: se non li si conosce, si possono fare notevoli figuracce.

Per esempio, è sconsigliabile fare l’autostop mostrando il pollice in su in Grecia: qui il gesto ha valore spregiativo (è l’equivalente del dito medio, vaffanculo). La “V” fatta con l’indice e il medio significa “vittoria” se il palmo della mano è rivolto verso un’altra persona; ma se il palmo è rivolto verso il proprio volto, in Inghilterra è l’equivalente del dito medio…. E così via.

Al di là delle numerose varianti, comunque, secondo Morris i gesti insultanti si possono dividere in 12 grandi categorie. Le ho illustrate qui sotto con l’aiuto dell’attore e regista milanese Antonio Napoletano, che ha fatto da modello.

1) Complimenti deformati

E’ un insulto sarcastico: un complimento distorto. In pratica, una risposta amichevole viene modificata per renderla offensiva. E’ un insulto particolarmente sgradevole perché somiglia al gesto di dare una ricompensa per poi ritirarla all’ultimo istante. Ci mostra quello che potremmo avere, ma poi ci viene negato.

E’ un insulto sarcastico: un complimento distorto. In pratica, una risposta amichevole viene modificata per renderla offensiva. E’ un insulto particolarmente sgradevole perché somiglia al gesto di dare una ricompensa per poi ritirarla all’ultimo istante. Ci mostra quello che potremmo avere, ma poi ci viene negato.

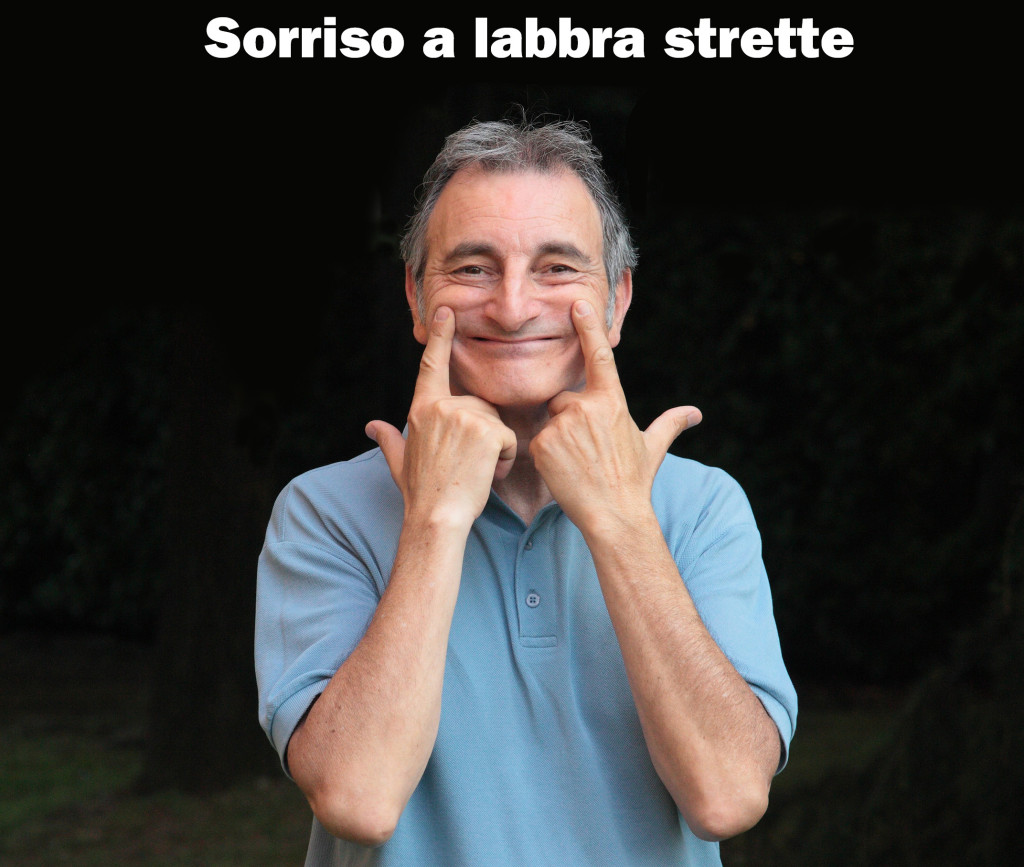

Alcuni esempi? Il sorriso a labbra strette, dare la mano per ritirarla all’ultimo istante, l’applauso al rallentatore, o (nei Paesi di lingua spagnola) l’applauso con le unghie dei pollici.

2) Segnali di sporcizia

Secondo diverse ricerche, al di là della bellezza (molto soggettiva) i soli aspetti del corpo con un valore universale sono 2: la pulizia e la salute. Dunque, dire (o far capire) a qualcuno che è sporco, significa insultarlo: sei repellente. Perciò, tutti i gesti che richiamano la puzza, i nostri prodotti di scarto (sputo, muco, urina e feci) sono modi per rifiutare ed emarginare qualcuno. Ricordate quando Silvio Berlusconi pulì platealmente la sedia su cui si era seduto Marco Travaglio, durante una puntata di “Servizio pubblico”? Quello era un gesto del genere, e qualcuno si è spinto a dire che gli procurò un notevole successo elettorale. Fra i Rom, un gesto di disprezzo irrevocabile è sputare sul pavimento; in Inghilterra, si mima il gesto di tirare la catenella di un immaginario water, turandosi il naso con l’altra.

3) Segnali di impazienza

Tamburellare con le dita, guardare l’orologio, battere nervosamente la punta dei piedi sul pavimento: sono tutti segnali di insofferenza. Dimostrano la volontà di una persona di andarsene da un’altra parte: ne ho piena l’anima di stare con te! Più rifiuto di così…

4) Segnali di superiorità

E’ un segnale di preminenza sociale: la persona si considera superiore e dimostra il proprio disprezzo esibendo un’espressione altezzosa. Per alcuni, non è un atteggiamento occasionale ma un vero e proprio modo d’essere che genera un’antipatia immediata.

5) Segnali di noia

E’ un segnale non solo di disinteresse, ma di vera repulsione: ci si mostra palesemente annoiati da un’altra persona. Si manifesta gonfiando le guance, sbadigliando, sospirando, mostrando un’espressione assente, o mimando una flebo al braccio. Come dire: “Quanto sei palloso!”.

6) Segnali di finta sofferenza

Per manifestare l’insofferenza verso qualcuno, si usano segnali esagerati di pena e di sconforto: battersi la testa con un pugno, boccheggiare, alzare gli occhi al cielo, coprirsi la faccia con le mani, distorcere i lineamenti in una smorfia di dolore, oppure mettere la mano di taglio sulla gola o sulla fronte (come dire: “ne ho fin qui di te”). Esagerando questi segnali, si colpevolizza l’altra persona come responsabile di questo dolore.

7) Segnali di ripulsa

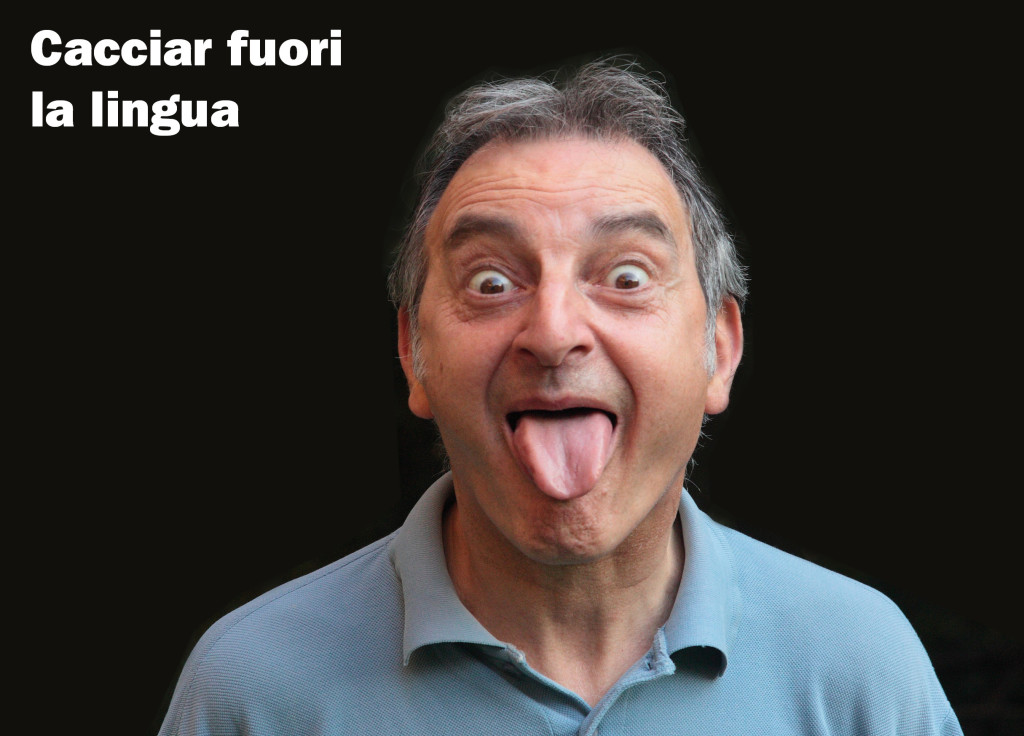

E’ un modo per dire a un’altra persona: vattene! Tirare fuori la lingua ricorda l’azione con cui un poppante rifiuta il seno; ma si può anche mimare l’atto di cacciare via un insetto, o muovere la mano tesa a dita unite come a cacciare l’interlocutore.

8) Segnali di derisione

E’ una delle forme di insulto più pesanti, dice Morris, perché esprime ostilità e disprezzo nello stesso momento. Se ridiamo di una persona, è come se le dicessimo: “Sei così strano da sembrare allarmante, ma… che sollievo: non c’è bisogno di prenderti sul serio“. Si può esprimere questo sentimento fingendo di nascondere una risata soffocata, oppure lanciando una strizzata d’occhio a un complice, facendo in modo che la vittima se ne accorga. Una vera crudeltà.

9) Insulti simbolici

Questi gesti mimano dei veri e propri insulti: usando le mani si può dire a un’altra persona che è tonta o pazza (picchiettando o avvitando l’indice sulla tempia), oppure che è un noioso logorroico (mimando con la mano che si apre e si chiude il gesto del “bla-bla”). In questa categoria rientra il gesto del “marameo” che consiste nel puntare i pollici contro le orecchie, agitando rapidamente le altre dita: è un modo per mimare le orecchie di un asino.

Merita un discorso a parte, invece, l’italianissimo (ma non solo) gesto delle corna: equivale a dare del “cornuto” (tradito dalla propria partner) a qualcuno. E’ un atto di disprezzo verso un maschio: se volete sapere l’origine di questo gesto, ne ho parlato qui.

10) Segnali di disinteresse

Nella nostra cultura ci si aspetta che ognuno di noi, in ogni situazione, mostri per gli altri un grande e costante interesse. Dunque, uno dei modi di mostrare disprezzo a un’altra persona è quello di far finta di non vederla: snobbarla, distogliere lo sguardo, voltarsi per guardare altrove. Si viene trattati come una nullità, da uomini invisibili.

11) Segnali di minaccia

Sono modi con cui si tenta di intimidire un avversario senza arrivare all’attacco fisico: sono avvertimenti, semplici dimostrazioni visive. Le usano tantissimi animali (uccelli, rettili, pesci, mammiferi) che “tremano, sussultano, vibrano, si gonfiano, rizzano pinne, creste, criniere e cambiano vistosamente colore. L’uomo, non avendo questi strumenti, supplisce con una gran varietà di invenzioni culturali per minacciare i propri simili” racconta Morris. I movimenti aggressivi possono essere bloccati in 3 modi:

– movimenti di intenzione d’attacco: sono atti aggressivi che vengono cominciati ma non completati (alzare il braccio come per abbatterlo violentemente su un avversario, ma bloccandolo a mezz’aria; mettere le mani ad artiglio);

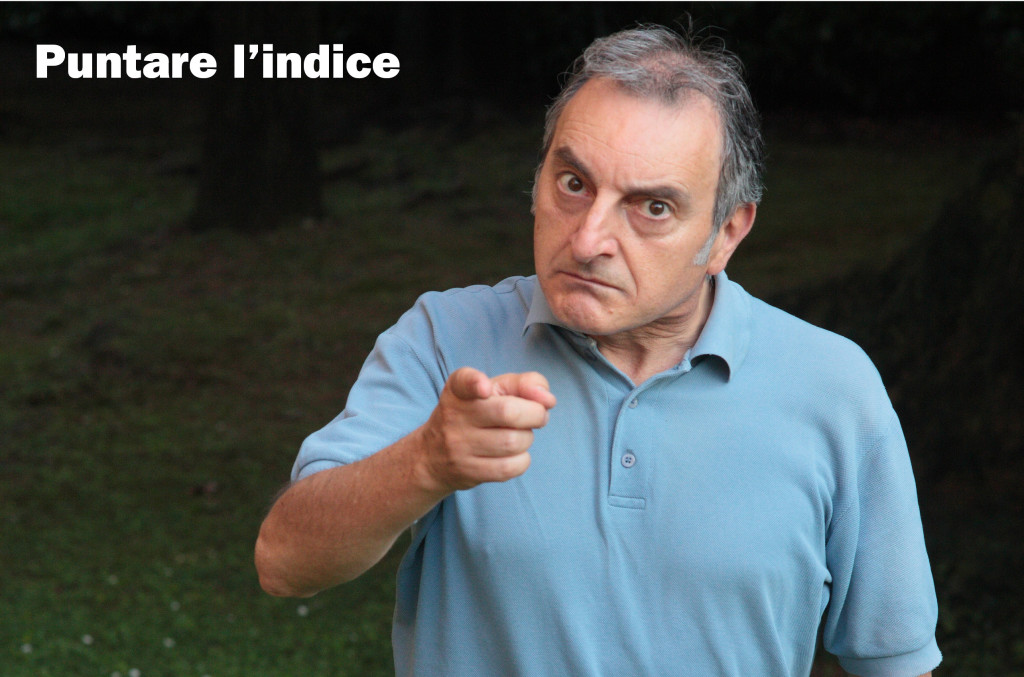

– gesti aggressivi a vuoto: l’azione viene completata, ma senza contatto fisico con l’avversario (agitare un pugno; mimare un colpo d’ascia con la mano; agitare l’indice, come fosse un bastone in miniatura);

– azioni deviate: l’attacco viene completato, ma non sul corpo dell’avversario bensì sul proprio o su un altro oggetto (afferrarsi il collo come a strangolarsi; mordersi l’indice.

In Francia, uno dei gesti aggressivi a vuoto è il gesto della barba (la barbe): ci si passa il dorso della mano sotto il mento per poi spingerla di fuori, con un movimento ad arco verso l’avversario. “La barba è alzata in direzione dell’avversario, proiettata contro di lui. E poiché nella specie umana essa è un importante segnale mascolino, proiettarla contro un rivale è come dire: ‘io lancio la mia virilità contro di te'”. Nel sud Italia, un ricordo di questa azione consiste nell’alzare infastiditi il mento, emettendo un piccolo suono (tsst) con la lingua.

12) Segnali osceni

Com’è che i segnali sessuali possono diventare insulti? Per rispondere, basta guardare gli animali: molti, compresi i nostri parenti più prossimi (le scimmie e i primati) usano le azioni sessuali come gesti di minaccia. Una scimmia maschio può mimare la monta nei confronti di un altro, come per dirgli: “Poiché soltanto un maschio dominante può montare una femmina, è chiaro che se io monto te (indipendentemente dal tuo sesso) tu devi essere mio inferiore”. Insomma, l’atto sessuale è usato come espressione di dominanza, di insulto o di minaccia.

E possono mimare: il fallo (dito medio, gesto dell’ombrello), la vulva (ripiegando l’indice contro il pollice), l’atto sessuale (infilando il pollice fra indice e medio: “fare le fiche”; mimare le “L” rovesciate con le due mani, come dire “Ti faccio un culo così”; spingere il pugno in avanti e indietro; infilare l’indice destro nel pugno sinistro), la masturbazione (spingendo il pugno su e giù), il rapporto orale (ponendo le mani aperte ai lati del pube). Altri ancora possono alludere in modo spregiativo all’omosessualità, per esempio mimando il polso molle o un’andatura affettata.

Fra i gesti osceni rientra anche la “V” col palmo verso il proprio viso: potrebbe essere il residuo di un gesto arabo che mima l’atto sessuale ponendo le dita a “V” alla base del naso.

Se vi è piaciuto questo articolo, potrebbero interessarvi anche:

L’enciclopedia dei gestacci dell’italiano

L’enciclopedia dei gestacci dell’italiano

I 10 gesti da non fare all’estero

I 10 gesti da non fare all’estero