Le volgarità possono costare il posto, ma non tutte (montaggio foto Shutterstock).

C’è l’avvocato che definisce “pazzo” il suo capo: i giudici l’hanno assolto. E c’è l’insegnante che dà della “ignorante” a una collega: condannato. E poi c’è Robert De Niro, accusato dall’ex segretaria Chase Graham Robinson d’averla chiamata “troia” e “bambina viziata”: lei l’ha portato in tribunale chiedendogli un risarcimento di 12 milioni di dollari. Come andrà a finire?

Difficile dirlo. Le sentenze sulle offese pronunciate negli ambienti di lavoro sono molto diverse fra loro. Chi finisce sotto processo può aspettarsi di tutto: di essere multato, licenziato o dichiarato innocente. In Italia è rimasto scottato Gian Luca Rana, il figlio del re dei tortellini. E, negli Stati Uniti, il fondatore di Apple Steve Jobs e il padre del sistema operativo Linux, Linus Torvalds: qui sotto vi racconterò le loro storie.

Quando vengono insultati, i capi licenziano: ma spesso è un provvedimento eccessivo (Shutterstock)

Ma allora come dobbiamo regolarci? Si possono usare o no le parolacce sul lavoro? La risposta è maledettamente complessa: “dipende”. Dipende da chi le dice, da come le dice, da chi le subisce e in quale ambiente. Infatti, se ci fate caso, il quesito è generico: chiedere cosa si rischia dicendo parolacce sul lavoro è come domandare se lo sport è pericoloso. L’alpinismo lo è senz’altro, ma le bocce molto meno, anche se entrambi sono “sport”. Infatti anche le parolacce, come lo sport, sono una grande famiglia che comprende espressioni molto diverse fra loro: insulti, termini enfatici, imprecazioni, oscenità… Ciascuna ha una carica offensiva diversa, e può essere usata in modi e in ambienti differenti.

Come giudicano i giudici

Dunque, per valutare quanto è rischioso l’uso di un’espressione scurrile, bisogna entrare nel merito ed esaminare la situazione in ogni dettaglio. In questo articolo racconterò i principali orientamenti della giurisprudenza sul lavoro, dividendoli a seconda del tipo di scurrilità e di situazione. Perché i magistrati, quando si pronunciano su questi casi, soppesano non solo la carica offensiva di un insulto (c’è un ottimo libro che racconta come sono stati giudicati oltre 1.200 termini), ma devono considerare anche altri elementi: l’intenzione del parlante, i suoi modi, il contesto in cui parla e chi lo ascolta. Sono fattori importanti, che possono appesantire o annullare la carica offensiva di una parola.

Negozio imbrattato con scritte insultanti a Fermo.

Prima di passare in rassegna i principali casi, un’avvertenza importante: ricordo che sono un giornalista e linguista, non un giurista. Quindi, la mia rassegna è una sintesi giornalistica, non una rassegna giurisprudenziale completa. Se cercate un parere giuridico qualificato su un caso specifico, dovete rivolgervi a un avvocato.

Per praticità, ho suddiviso i casi nelle due grandi famiglie di parolacce:

1) imprecazioni, modi di dire e oscenità, ovvero le volgarità usate per “colorire” il discorso ma senza ledere l’onorabilità di una persona (“Che rottura di coglioni!”, o “Porca puttana!”, o “Questo cazzo di computer”);

2) insulti (“Sei uno stronzo”) e maledizioni (“Vaffanculo”), cioè le espressioni che danno un giudizio negativo o augurano il male a un’altra persona.

1) IMPRECAZIONI, MODI DI DIRE, OSCENITA’

[ per leggere il contenuto, clicca sulle strisce blu qui sotto ]

2) INSULTI

[ per leggere il contenuto, clicca sulle strisce blu qui sotto ]

Per approfondire

Se siete interessati al tema “leggi e parolacce” su questo sito trovate molti altri articoli sull’argomento (cliccare per andare al link):

• dare dell’idiota è reato? Guida pratica sugli insulti e la legge

• come difendersi dagli insulti su Facebook e gli altri social network

• ingiuria

• oltraggio a pubblico ufficiale

• e molti altri argomenti nel canale leggi e sentenze

Nel sonno, gli uomini dicono più parolacce delle donne (elaborazione foto Shutterstock).

Un secolo fa, per studiare l’inconscio, Sigmund Freud si faceva raccontare i sogni dai suoi pazienti. Oggi alcuni scienziati francesi hanno trovato un modo più diretto per farlo: hanno registrato centinaia di persone che parlavano mentre dormivano. E hanno fatto una scoperta straordinaria: durante il sonno, pronunciamo più parolacce rispetto a quando siamo svegli. Una frase su 10 registrata dai ricercatori, infatti, conteneva imprecazioni o insulti. Il motivo? Quando sogniamo viviamo spesso conflitti con nemici immaginari.

Sono questi i risultati di un’affascinante ricerca fatta all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi da un gruppo di neurologi, guidati da Isabelle Arnulf e Ginevra Uguccioni. Lo studio, intitolato “What does the sleeping brain say?” (Che cosa dice il cervello che dorme?) è stato da poco pubblicato sulla rivista scientifica “Sleep”.

Parlare nel sonno (in termini clinici, il sonniloquio) è un campo interessante ma poco indagato, per due motivi. Primo, è un’abitudine poco diffusa: solo il 6,3% degli adulti parla almeno una volta alla settimana mentre riposa di notte. E, soprattutto, il sonniloquio non ha conseguenze sulla salute, se si esclude il disturbo al vicino di letto, moglie o marito che sia.

I volontari: sonnambuli e chiacchieroni

Il sonniloquio è più frequente nelle persone che soffrono di disturbi del sonno (parasonnia), come ad esempio i sonnambuli. Per questo motivo, gli scienziati parigini hanno puntato su di loro quando hanno selezionato i volontari da studiare: 232 persone, dai 29 ai 69 anni, in maggioranza maschi (59%). Oltre il 93% di loro era affetto da parasonnia; gli altri erano soggetti sani con l’abitudine di parlare durante la notte. I volontari hanno dormito per una o due notti consecutive nel Laboratorio del sonno dell’ospedale parigino, indossando i sensori della polisonnografia per monitorare i parametri fisici (elettroencefalogramma, elettro-oculogramma, elettromiografia, pressione nasale, elettrocardiogramma). Per registrare quanto dicevano, i ricercatori hanno piazzato vicino a loro alcuni microfoni.

I risultati: sogni senza censure

Un uomo durante la polisonnografia.

Gli scienziati hanno registrato 883 chiacchierate notturne, per lo più (59%) incomprensibili o non verbali: sospiri, grugniti, risate, mugugni, pianti. Il che è normale, se si pensa che durante il sonno i nostri muscoli sono per bloccati per gran parte del tempo.

Eccettuati i grugniti, le frasi, quando erano articolate con le parole, risultavano corrette sia dal punto di vista grammaticale (concordanza dei verbi, dei generi, dei numeri) e da quello sintattico (soggetto-verbo-complemento). Il che non è scontato: dunque, anche se il nostro organismo funziona a ranghi ridotti, le funzioni complesse come il linguaggio restano attive.

E, contrariamente alle aspettative, sono stati più loquaci gli uomini rispetto alle donne: i maschi hanno detto in media 26 parole a notte contro le 15 delle donne.

Ma vediamo cos’altro hanno scoperto i neurologi esaminando le 3.349 parole comprensibili:

- quasi la metà (46,2%) erano esclamazioni di vario genere (oh, ah, eh), il resto (1.801) parole vere e proprie.

- Quasi una parola su 10 (9,1%) era una negazione (no, niente, nessuno).

- Nel 90% dei casi, le frasi erano rivolte a un “tu”, cioè a un interlocutore immaginario. Spesso, dopo aver detto una frase durante il sonno, le persone tacevano, come se stessero ascoltando la risposta dalla persona con cui immaginavano di parlare: quindi, dicono i ricercatori, nel sonno pronunciamo a voce solo le frasi che esprimono il nostro personale punto di vista.

- Per quanto riguarda tempi e modi dei verbi, la maggior parte delle volte (81,9%) erano coniugati al presente, seguito dall’imperativo (11,6%). Segno che, quando sogniamo, ci immaginiamo di vivere un evento in diretta, e spesso affrontiamo persone immaginarie ordinando loro di fare (o di non fare) qualcosa.

- E, quel che più conta per noi, il 9,7% delle frasi, una su 10, conteneva parolacce.

Gli esempi, citati negli allegati della ricerca, sono eloquenti. I ricercatori hanno registrato frasi come “putain j’en ai marre pff” (porca troia, sono stufo, pff), “alors t’es sûr, putain” (allora sei sicuro, porca troia), “Oh merde je peux pas les attrapper” (Oh merda, non riesco a prenderli), “Qu’est-ce que tu fais? Sacré connard” (Che fai? Maledetto coglione), e così via.

Le donne dicono in media 1/3 delle parolacce rispetto agli uomini (Shutterstock).

Insomma, ben più di un uso sporadico e casuale. Anzi, la 9a parola più pronunciata in assoluto durante il sonno (2,4% delle parole pronunciate) è stata proprio “putain”, puttana, termine che in francese è usato più come imprecazione che come insulto: l’equivalente del nostro “porca puttana”. In francese ha un’alta frequenza, come la parola cazzo in italiano.

Al 14° posto in classifica appare un’altra volgarità, “merde” (1,2%).

Si potrebbe pensare che frequenze del 2,4% e dell’1,2% siano basse per queste due parolacce, ma non è così: da svegli, nel linguaggio parlato, queste parolacce in francese rappresentano rispettivamente solo lo 0,003% e lo 0,002% delle parole, un valore simile a quanto accade in italiano (lo raccontavo qui). Dunque, durante il sonno le volgarità sono 800 volte più frequenti che rispetto alla veglia!

E gli uomini non hanno solo parlato di più: hanno anche detto più parolacce rispetto alle donne, quasi il triplo (il 7,3% contro il 2,7% del gentil sesso).

I ricercatori hanno anche notato che gli insulti (coglione!) sono stati più frequenti nella fase Rem (Rapid eye movement, movimenti rapidi degli occhi: la fase del sonno con la più intensa attività onirica); mentre le imprecazioni (merda!) sono dette più spesso nella fase non Rem.

I sogni come allenamento ai conflitti

Come interpretano questi risultati i ricercatori? Innanzitutto, la prima sorpresa è che anche durante il sonno il cervello mantiene attive le funzioni complesse, come il linguaggio.

In generale, esaminando i contenuti delle frasi, durante il sonno prevalgono le emozioni negative: tristezza, rabbia, confusione, paura, preoccupazione. E le parolacce servono proprio a sfogare queste emozioni. Anzi, dicono i francesi, la presenza di così tante parolacce conferma la teoria secondo cui i sogni servono ad allenarci ad affrontare i pericoli che potremmo incontrare quando siamo svegli. E’ per questo che sogniamo spesso di conversare, in modo conflittuale, con un interlocutore immaginario. Oppure, aggiungo, possono essere un modo per sfogare paure o aggressività represse.

Ma bisogna aggiungere anche un altro fattore, peraltro già ipotizzato da Freud: durante il sonno cala la censura, e questo dà via libera alle parolacce, che invece – durante la veglia – sono per lo più represse o comunque limitate.

I sonnambuli parlano durante la notte (Shutterstock).

Forse, ipotizzano i ricercatori, gli uomini dicono più parolacce nel sonno rispetto alle donne o per motivi culturali (in generale, gli uomini ne dicono più delle donne), oppure perché gli uomini sognano più spesso minacce fisiche.

Ma l’uso frequente di volgarità, aggiungono, potrebbe dipendere anche da motivi cerebrali: durante il sonno abbiamo meno inibizioni perché sono meno attive le aree corticali, e c’è una maggior attivazione dell’emisfero destro, più legato all’espressione delle emozioni (in questo mio articolo c’è un approfondimento sull’anatomia del turpiloquio).

“Questi risultati” concludono i ricercatori “valgono per le persone affette da disturbi del sonno, che rappresentano la maggioranza del campione che abbiamo studiato. Ma, seppure con frequenza minore, le conclusioni possono applicarsi anche alla popolazione generale. Per trarre conclusioni più certe, bisognerebbe monitorare un migliaio di persone per alcune notti. In ogni caso, la componente linguistica del sonno è una fonte straordinaria di informazioni sui processi cerebrali che avvengono durante il sonno”. E, aggiungo, le parolacce sono un pezzo importante di questo puzzle.

The post Sorpresa: imprechiamo (e tanto) mentre dormiamo first appeared on Parolacce.]]>

I bambini imparano le parolacce per imitazione. Ma spesso non ne conoscono il reale significato (Shutterstock).

Come comportarsi quando un bambino dice una parolaccia? Meglio sgridarlo, punirlo o far finta di niente? Si possono prevenire le volgarità nei più piccoli, e come?

Inutile negarlo: fra genitori e insegnanti, il turpiloquio scatena notevoli ansie. Soprattutto quando è usato come forma di violenza, per esempio nei casi di bullismo, o quando riguarda il sesso: come spiegare perché non si può dire frocio, sega o troia? Dire troppe parolacce disturberà lo sviluppo emotivo dei bambini, rendendoli violenti, insensibili o perversi? Sentire un linguaggio sboccato è un trauma per la loro delicata sensibilità?

Qui risponderò a tutte queste domande. Lo faccio ora perché proprio in questi giorni è uscito, su Focus Junior, il primo articolo in cui spiego, direttamente ai bambini, che cosa sono le parolacce, perché dirle (e non dirle) e quali sono i loro effetti.

Da questo sito, invece, mi rivolgo agli educatori, per indicare una strategia efficace e con basi scientifiche per affrontare le parolacce nei piccoli, sfatando alcuni miti infondati. Primo fra tutti, che le parolacce facciano sempre male ai bambini.

Quest’ultima affermazione è sbagliata, e basta riflettere un istante per accorgersene: si basa infatti su una generalizzazione, ovvero che le parolacce siano tutte uguali. Niente di più sbagliato: è come dire che lo sport è rischioso, ma nel concetto di “sport” rientrano non solo la boxe o il base jumping (salto nel vuoto da palazzi, ponti o da pareti rocciose con il paracadute), ma anche le bocce, il ping pong o il golf, che non hanno lo stesso livello di rischio dei precedenti.

Anche le parolacce sono una categoria generica, nella quale rientrano le espressioni più diverse: insulti (imbecille!), oscenità (sega), maledizioni (vaffanculo), imprecazioni (porca troia), scatologia (merda)… Sono locuzioni con contenuti ed effetti molto diversi, e non tutti dannosi. Senza contare che, come tutte le altre parole, anche le parolacce possono essere pronunciate con diverse intenzioni comunicative: per sfogarsi, per scherzare, per ferire…

Parolacce diverse, effetti diversi

Vediamo allora che cosa dicono le ricerche in merito agli effetti dei diversi tipi di scurrilità (per chi vuole approfondire e consultare direttamente le fonti, rimando all’ampia trattazione sul mio libro).

- insulti e maledizioni: i maltrattamenti verbali hanno sempre effetti negativi sui bambini. I minori che vengono insultati (da adulti o da coetanei) provano rabbia, imbarazzo, depressione, emarginazione. E possono diventare verbalmente violenti a loro volta. E’ il caso del bullismo, una forma di violenza verbale.

-

![]()

I bambini sono spesso crudeli: infieriscono su chi è debole e diverso (Shutterstock).

scatologia: parlare di cacca e affini non fa danni. Anzi: secondo molti educatori (compreso Gianni Rodari, come raccontavo qui) può essere persino benefico, perché aiuta i bambini a sdrammatizzare e sfogare le ansie sul controllo delle funzioni corporee (lo spettro di “farsela addosso”).

- imprecazioni: non c’è alcuna prova che ascoltare un adulto che impreca generi traumi in un bambino. L’unico rischio (certo) è che anche lui, nei momenti di rabbia, imiti il linguaggio degli adulti.

- oscenità: molti genitori credono che i loro discorsi sul sesso determineranno le abitudini sessuali dei figli, perciò pensano che possa turbarli sapere troppi dettagli (omosessualità, sesso orale, masturbazione), e sono preoccupati di come i termini sessuali detti dai figli saranno giudicati fuori dalla famiglia. Perciò, per evitare ogni rischio, eliminando i problemi alla radice, i termini sessuali vengono censurati, punto e stop. In realtà questo è un modo miope di relazionarsi: innanzitutto perché – lo sappiamo dai tempi di Freud – anche i bambini piccoli hanno impulsi sessuali, anche se non ne sono consapevoli. Alcuni studiosi affermano, anzi, che è più dannosa la censura, perché “produce effetti nocivi sull’immaginazione e sulla maturazione psicologica”, afferma Marjorie Heins, giurista, autrice del saggio “Not in front of children”. In sostanza, scrive Heins, nessuno ha mai dimostrato che l’esposizione a espressioni oscene abbia conseguenze traumatiche sui minori. A patto, però, che siano spiegate dagli adulti, come racconterò più avanti.

Intenzioni e inflazione

Campagna antibullismo del Comune di Montevarchi.

In generale, comunque, le parolacce in sè non fanno né bene né male: dipende da come vengono usate, ovvero dall’intenzione comunicativa (e anche dal contesto, come vedremo). Perciò bisogna distinguere:

– se le volgarità sono dette per offendere e svilire un bambino, avranno effetti negativi;

– se sono dette per sfogarsi non avranno effetti negativi (a parte l’imitazione: il bambino comincerà a usarle per sfogarsi, come facciamo noi);

– se sono usate per un riso liberatorio (come nell’umorismo escrementizio) possono avere effetti positivi;

– se sono dette per parlare di sesso, dipende: all’interno di una corretta educazione sessuale, sono ininfluenti; diversamente, rischiano di dare una prospettiva parziale o distorta dell’erotismo.

E, in generale, comunque, l’abuso di parolacce fa correre ai bambini lo stesso rischio che abbiamo noi adulti: l’inflazione.

Quando una parola, anche forte, viene ripetuta continuamente, in ogni circostanza, perde il suo potere espressivo perché ne diventiamo assuefatti (e un po’ sta accadendo a molte parolacce, come raccontavo qui).

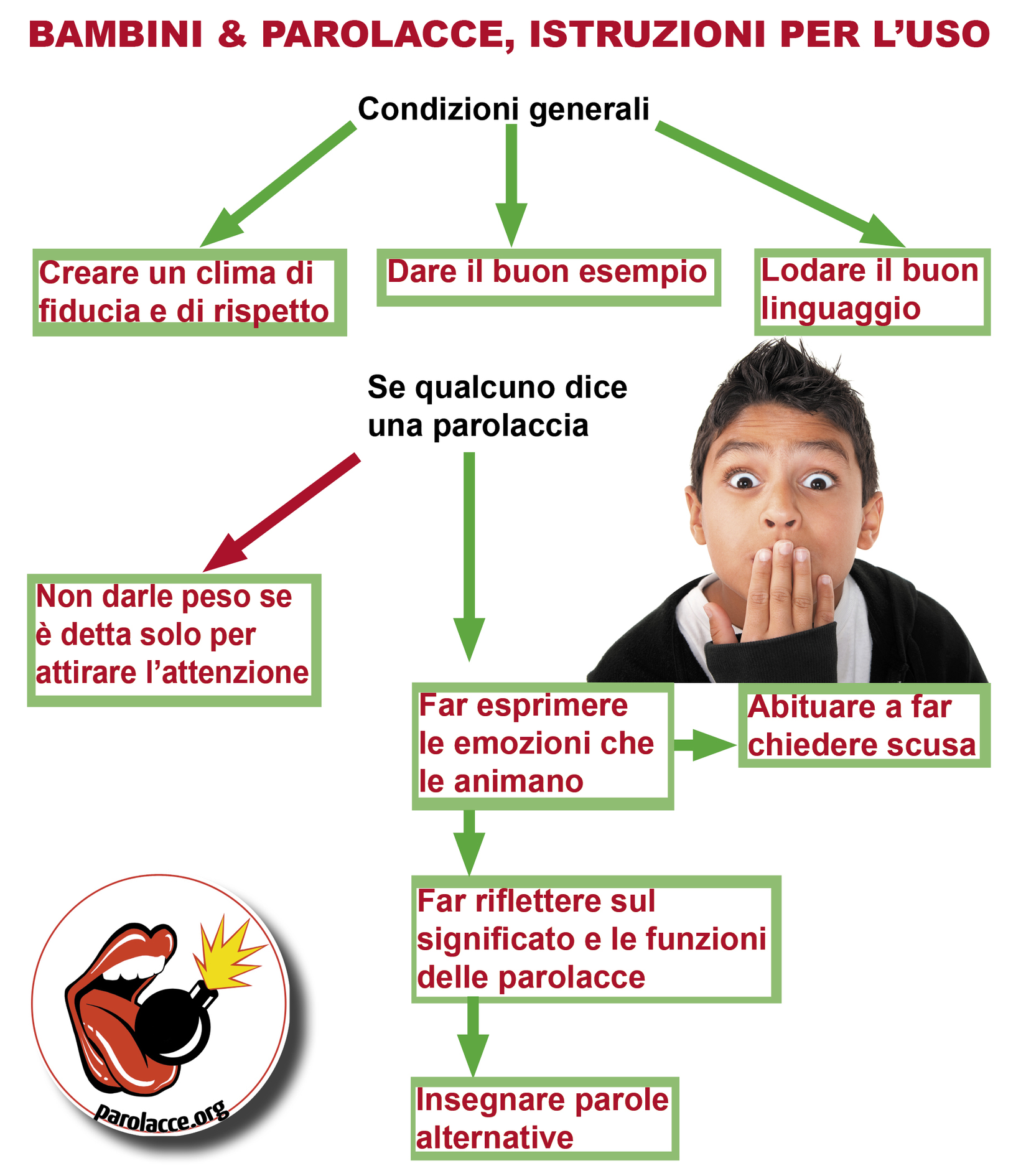

Queste regole sono diventate la tesi di laurea (titolo: “Io lo dico alla maestra!”) appena discussa da una docente svizzera, Sabrina Chiesa, studente dell’Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni a Coira. Le racconto qui, con alcune integrazioni.

1) CREARE UN CLIMA DI FIDUCIA E DI RISPETTO (in classe o in famiglia): è la condizione principale per rapportarsi ai bambini in modo costruttivo. I bambini devono sapere che possono parlare di tutto con serenità

2) DARE IL BUON ESEMPIO: un adulto che predica bene (“Non dite parolacce, siate rispettosi!”) e alla prima occasione, per esempio quando guida, si mette a imprecare come un camallo, perde credibilità perché non è coerente. Il buon esempio viene sempre dall’alto.

3) LODARE IL BUON LINGUAGGIO: questa strategia dà molti più frutti rispetto alle punizioni verso chi usa un’espressione volgare.

4) NON DARE TROPPO PESO A UNA PAROLACCIA, se è detta con lo scopo di attirare l’attenzione. Se il bambino si accorge che dicendo parolacce riceve attenzioni (fossero anche rimproveri) tenderà a usarle spesso come strumento di richiamo.

La strategia per affrontare le parolacce: clic per ingrandire (foto Shutterstock).

5) RIFLETTERE INSIEME SUL SIGNIFICATO E LE FUNZIONI DELLE PAROLACCE: quando un bambino dice una parolaccia (e lo fa sempre “per sentito dire”), invece di punirlo è importante prima di tutto verificare se ne conosce davvero il significato. E distinguere: un insulto (stronzo) è diverso da un’imprecazione (cazzo!). Con un insulto si può ferire un’altra persona, quindi non va mai detto; mentre un’imprecazione non è rivolta a nessuno perché è uno sfogo.

Su alcune espressioni, per esempio quelle escrementizie, si può anche precisare quando si può dire ( in famiglia o fra amici, ma mai a scuola). Che lo vogliate o no, la conoscenza delle parolacce fa parte della competenza linguistica, ovvero dell’abilità a capire e parlare una lingua in modo corretto. E’ importante saper dire “Posso andare in bagno” ma anche capire cosa intende qualcuno quando ti dice che “Sei un cesso”. Certo, questa strategia diventa più impegnativa quando si tratta di espressioni oscene: spiegarne il significato in modo neutro e pacato comporta spendere più tempo rispetto a proibirle e basta. E presuppone, soprattutto, che l’adulto stesso sia sereno di fronte ad alcuni temi, il che non è scontato.

6) ESPRIMERE LE EMOZIONI: se un bambino dice una volgarità, è importante far emergere per quale motivo l’ha detta. Questo può aiutarlo a esprimere le sue emozioni facendogli prendere coscienza dei sentimenti in gioco. Per vincere il bullismo, ad esempio, più che punire o proibire gli insulti, è molto più efficace far parlare chi ne è vittima: questo porta i “carnefici” a rendersi conto che le loro offese possono far male nel profondo a un’altra persona. Il bullismo si può battere solo con l’empatia, come mostra la storia di Ivan, 12enne preso in giro dai coetanei perché non ama il calcio e ha la voce acuta. Come racconta la sua insegnante a “Repubblica”, “quando ha finito di leggere il tema in cui raccontava i suoi anni di bambino umiliato e respinto, i suoi compagni gli hanno fatto un applauso”.

7) ABITUARE A CHIEDERE SCUSA: se un bambino ha detto un insulto con l’intenzione di offendere, bisogna abituarlo a chiedere scusa, come farebbe se desse un pugno a un compagno.

8) INSEGNARE PAROLE ALTERNATIVE: le funzioni delle parolacce (esprimere rabbia, disappunto, disgusto, gioco, sorpresa….) sono importanti e non si possono eliminare. Perché privarli delle valvole di sfogo, che peraltro noi usiamo? Dunque, è utile insegnare ai bambini delle parole depotenziate (ovvero gli eufemismi, di cui ho parlato qui) per esprimere le loro emozioni: porca paletta (invece di porca puttana), salame (e non coglione), caspita (al posto di cazzo) possono aiutare i bambini a sfogarsi senza far male ad altri o infrangere le regole sociali.

Insomma, come dice la Heins, la vita è come una piscina: può essere pericolosa per i bambini. “Per proteggerli, si possono mettere sbarre e allarmi. Ma la cosa più efficace è insegnar loro a nuotare”.

Ho parlato di questo argomento su Radio Cusano Campus.

Ho parlato di questo argomento su Radio Cusano Campus.

Potete ascoltare l’audio cliccando il player qui sotto:

Cosa sono le parolacce? «Se nessuno mi chiede cosa sono, lo so. Ma se volessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più…». Così diceva secoli fa Sant’Agostino a proposito del tempo. Ma l’osservazione vale anche per le parolacce: definirle è difficile. Perché la parola escrementi si può dire ma merda no? Tette è una parolaccia? E perché marrano non è più un insulto?

Su questi temi argomenti c’è molta confusione. Ma sono temi appassionanti: me ne sono accorto nelle scorse settimane, quando su Twitter è nata un’accesa discussione con alcuni amici proprio su queste questioni. Ma se ne può uscire solo se si ha un’idea chiara di cosa siano le parolacce (foto Shutterstock).

Vocabolari ed enciclopedie, però, ne danno una descrizione sorprendentemente povera: il Sabatini Coletti, come molti altri, definisce la parolaccia come “parola volgare, sconcia, offensiva”. Corretto, ma questa descrizione non coglie l’essenza di queste parole speciali. Qual è il loro minimo comun denominatore? Quali caratteristiche deve avere una parola per essere considerata una parolaccia?

In questo post svelo la formula delle parolacce. Questa:

Parolaccia = limiti d’uso + (connotazione ∙ registro)

In generale, le parolacce sono parole vietate, o almeno hanno notevoli limiti d’uso: non si possono usare in qualunque momento e in qualunque contesto. Non si possono dire nelle situazioni pubbliche e formali: a scuola, sul posto di lavoro, in tribunale, alle cene “eleganti”… altrimenti rischiamo di passare per maleducati, cafoni, irrispettosi. Ma perché sono vietate? Il problema non sta tanto nei contenuti, nelle cose che dicono: le parolacce parlano di sesso (cazzo), religione (bestemmie), malattie (mongolo), metabolismo (merda), comportamenti (rompicoglioni), origini etniche (negro), ovvero degli argomenti più delicati connessi alla sopravvivenza e ai rapporti umani. Eppure, questi temi non sono tabù in assoluto: posso dire glutei senza scandalizzare nessuno, ma divento offensivo se lo chiamo culo.

Dunque, l’aspetto nodale delle parolacce non sta in quello che dicono, ma come lo dicono: parafrasando Dante, “il modo ancor m’offende”.

E allora vediamo quali sono i “modi” delle parolacce. Dal punto di vista linguistico, hanno 2 modi che le rendono tali: la connotazione e il registro. Partiamo dalla connotazione: è l’insieme dei valori affettivi, cioè delle emozioni che circondano una parola. Per esempio, la parola deserto significa di per sè un’area geografica disabitata e senza vegetazione (e questa è la denotazione); ma ha anche la connotazione, cioè il senso emotivo, di solitudine, isolamento, desolazione. Qual è, allora, la connotazione, l’alone emotivo delle parolacce?

Il turpiloquio può essere usato per esprimere le emozioni più diverse (ira, eccitazione, paura, gioia…), ma in generale le parolacce hanno una connotazione disfemistica: richiamano alla mente gli aspetti più sgradevoli di un oggetto. E’ l’esatto contrario degli eufemismi: mentre questi ultimi cercano di addolcire un pensiero sgradevole (“Non mi è molto simpatico”), i disfemismi vanno dritto al punto, senza imbellettare la realtà (“Mi sta sui coglioni”). Le parolacce sono un modo di dire la verità così com’è, in modo diretto: nuda e cruda.

Questo vale per tutte le parolacce rispetto ai loro corrispettivi neutri: “pene” è più accettabile perché è un termine a bassa carica emotiva e immaginifica, mentre “cazzo” evoca l’immagine del sesso in tutti i suoi particolari. Le parolacce, in particolare, hanno connotazioni spregiativa (= esprimono disprezzo), offensiva (= squalificano qualcuno o qualcosa) o oscena (= parlano di sesso senza pudori).

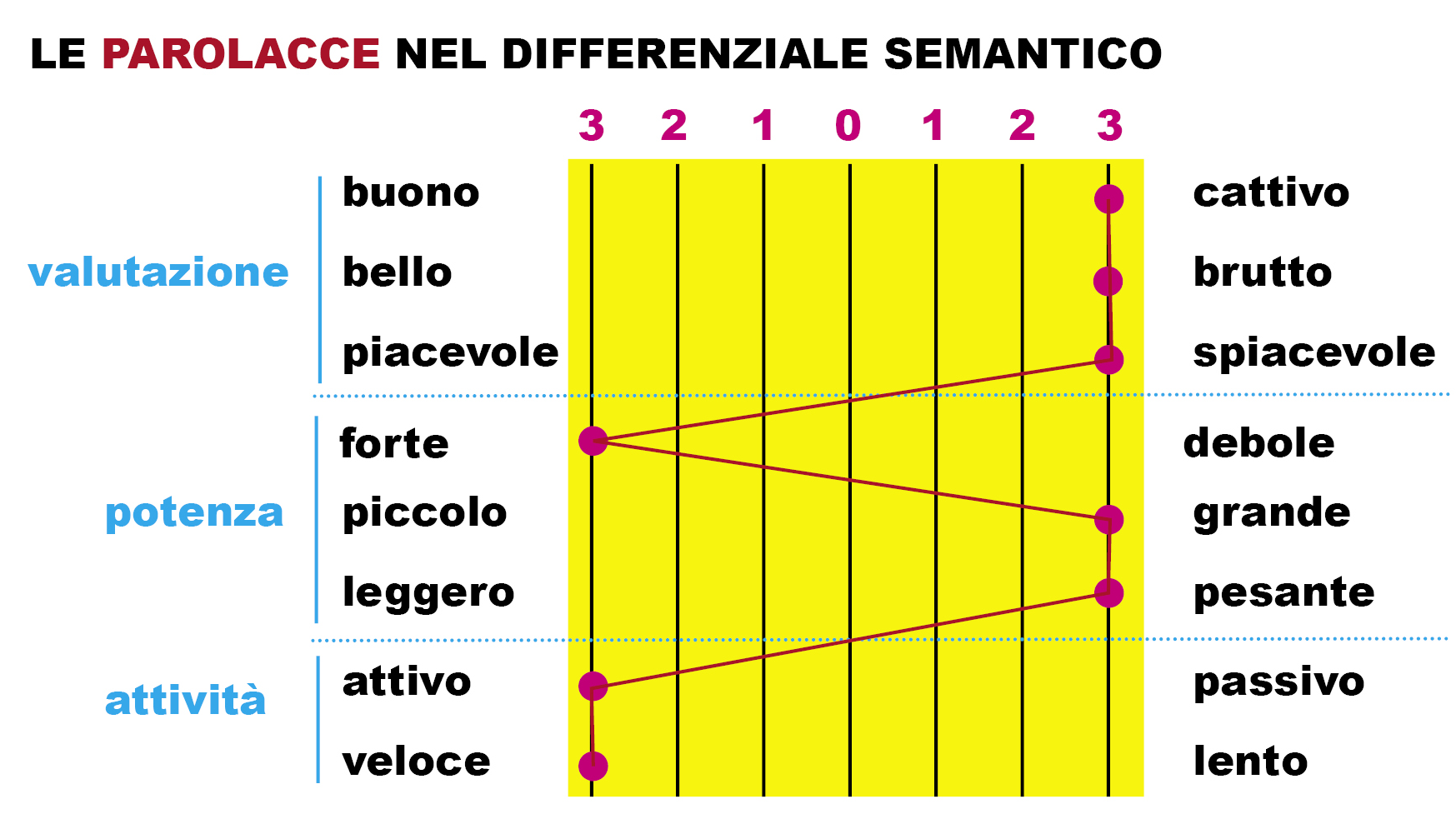

Lo psicolinguista Charles Osgood, per misurare la connotazione delle parole, ha ne identificato 3 dimensioni:

Lo psicolinguista Charles Osgood, per misurare la connotazione delle parole, ha ne identificato 3 dimensioni:

valutazione: buono/cattivo, bello/brutto, piacevole/spiacevole;

potenza: forte/debole, grande/piccolo, pesante/leggero;

attività: attivo/passivo, rapido/lento.

Le parolacce si trovano sul lato “oscuro” e negativo di questi assi: sono negative, cattive, brutte, spiacevoli, forti, grandi, pesanti, attive, rapide.

La connotazione è un aspetto importante: è l’aspetto dinamico delle parolacce, e delle parole in generale. Una parola può mantenere lo stesso significato, ma cambiare (acquisire o perdere) connotazioni nel corso della storia: in origine, per esempio, la parola negro non aveva una connotazione spregiativa (significava solo “scuro”) ma l’ha acquisita nell’ultimo secolo, diventando un insulto. Al contrario, invece, la parola marrano (= ebreo convertito), un tempo offensiva, oggi è diventata una parola arcaica e inoffensiva. E la parola islamico, di per sè neutra, sta acquisendo una connotazione spregiativa (come sinonimo di terrorista).

Ma non basta la connotazione per fare una parolaccia: ladro ha senz’altro una connotazione spregiativa ma non per questo è una parolaccia. Dunque, la connotazione disfemistica è una condizione necessaria ma non sufficiente. Per generare una parolaccia occorre abbinare alla connotazione un altro ingrediente: il registro.

Cos’è il registro? E’ lo stile del linguaggio: può essere forbito, letterario, burocratico, colloquiale… Le parolacce cadono nel registro basso, volgare, popolare, ma anche in quello gergale, colloquiale, informale. In pratica, il turpiloquio è il tipo di linguaggio che usiamo nel parlato, quando ci rivolgiamo ad amici, familiari, persone con le quali abbiamo un rapporto di confidenza; il linguaggio “da strada”, “da osteria”, “da caserma”. Un linguaggio che diventa inappropriato nei contesti formali, ufficiali, solenni.

I registri danno una miriade di sfumature che consentono di esprimerci in contesti diversi: lo stesso concetto, infatti, può essere modulato in molti modi.

| registro

scientifico |

registro

neutro |

registro

infantile |

registro

popolare, colloquiale |

registro

volgare |

registro

gergale, dialettale |

| feci, sterco, deiezioni | escrementi | pupù, cacca | merda, stronzo | ||

| testicoli | palle, balle | coglioni | |||

| mammelle | seno, petto | ciucce, tette | pere, bocce, meloni | tette, poppe | zinne, zizze |

| amplesso, rapporto sessuale | fare l’amore, fare sesso | trombare | scopare, chiavare, fottere, sbattersi, farsi | fare zum zum, bombare, schiacciare |

Campagna di tv Fx: gioca sul doppio senso delle “pere”.

Insomma, anche le parolacce hanno “50 sfumature di grigio”, ma anche di arancione, verde, blu…: sono una straordinaria tavolozza espressiva. Ed è difficile tracciare una linea di confine netta fra un’espressione colloquiale e una volgare: spesso sono percezioni soggettive, che variano da una persona a un’altra. O da un momento a un altro.

L’unico criterio-guida, per classificare una parola come parolaccia, è l’esistenza di un limite d’uso: chiamereste “tette” il seno se andate a fare una mammografia? No. Allora è una parolaccia (anche perché evoca in modo diretto, onomatopeico, l’atto del succhiare), per quanto a basso tasso di offensività. Non tutte le parolacce, infatti, hanno la medesima forza: alcune possono scandalizzare (pensate alle bestemmie), altre sono bonarie (sciocco).

Ecco perché, anni fa, avevo lanciato il volgarometro, la prima indagine che ha misurato la diversa forza offensiva di oltre 300 insulti. Ho riassunto i risultati del sondaggio in questo post, e chi vuole approfondire può leggere qui una versione accademica appena pubblicata dall’Università della Savoia di Chambéry (Francia). Certamente, l’intero registro volgare è classificabile come parolaccia, ma non vale il contrario: le parolacce non si esauriscono nel solo registro volgare (ma ce ne sono anche in quelli gergale, popolare, etc).

In questo scenario, c’è una sola eccezione: le profanità, ovvero i termini sacri usati a scopi profani. “Madonna!”, “Cristo”, o “Della Madonna” non sono di per sè parolacce, ma usate come esclamazioni o rafforzativi lo diventano. Del resto, le parolacce – ovvero il profano – seguono le stesse regole del sacro: “non nominare il nome di Dio invano”. Anche le parolacce, come le parole del sacro, vanno dette con cautela, sono sottoposte a censure e tabù.

E infatti è probabile che le prime forme di turpiloquio siano state le blasfemie, le bestemmie, o anche i giuramenti nei quali le divinità erano tirate in ballo come testimoni e garanti nelle questioni terrene: “per Giove, giuro che non ho rubato quei soldi!”. E così l’uso improprio, l’abuso ha dissacrato i nomi sacri.

Ma c’è anche un’altra eccezione: alcune parole apparentemente “innocue” ma in un certo senso magiche. Hanno il potere di trasformare in parolacce qualunque cosa tocchino… Quali sono? Ne parlo in questo post. Restate sintonizzati!

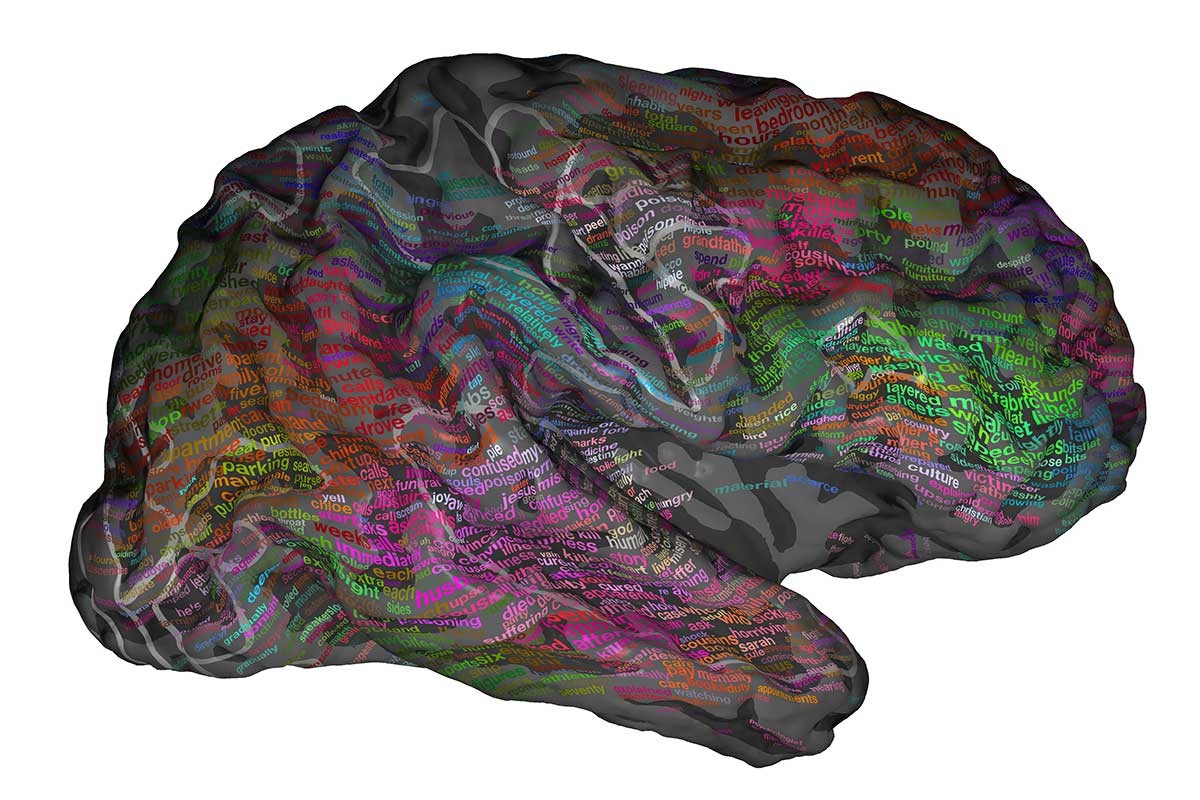

Pochi giorni fa un gruppo di scienziati dell’Università della California è riuscito a tracciare la prima mappa delle parole archiviate nel nostro cervello: non sono sparse a casaccio, ma sono raggruppate in aree precise, a seconda del loro significato. E dove sono memorizzate le parolacce? Con quale criterio?

Pochi giorni fa un gruppo di scienziati dell’Università della California è riuscito a tracciare la prima mappa delle parole archiviate nel nostro cervello: non sono sparse a casaccio, ma sono raggruppate in aree precise, a seconda del loro significato. E dove sono memorizzate le parolacce? Con quale criterio?La ricerca non ha studiato questi aspetti, ma la domanda è affascinante. Il modo in cui il nostro cervello archivia le parolacce aiuta infatti a capire molte cose non solo sulla funzione di queste parole speciali, ma anche su come si comporta il cervello. E riesce a spiegare gli strani sintomi di alcune malattie: perché chi è affetto dalla sindrome di Tourette può sviluppare l’irrefrenabile tic di dire parolacce (coprolalia)? Perché chi diventa afasico per traumi o ictus può perdere la parola ma non le parolacce?

La scienza ha dato alcune risposte, identificando quali aree del cervello sono deputate al controllo del turpiloquio (sopra, montaggio con foto Shutterstock).

Prima di raccontarle, però, è utile spendere qualche riga per raccontare più in dettaglio le nuove scoperte dei ricercatori americani guidati da Jack Gallant (la ricerca si può leggere qui). Gli scienziati hanno fatto ascoltare a 7 persone alcuni racconti tratti da una trasmissione radiofonica, “The moth radio hour”; nel frattempo, osservavano con la Risonanza magnetica funzionale quali aree del cervello si attivavano quando venivano pronunciate le varie parole: marito, camera da letto, parcheggio, veleno, nonno e così via. Alla fine hanno scoperto che le parole sono distribuite in più di 100 aree distinte in entrambi gli emisferi della corteccia cerebrale. Il risultato è rivoluzionario, perché finora gli studi avevano mostrato che le capacità linguistiche sono concentrate nell’emisfero sinistro.

Parole nell’emisfero cerebrale destro: il colore indica la categoria semantica. Quelle verdi sono associate a concetti visivi e tattili, quelle rosse a concetti sociali. (Alexander Huth /University of California).

Per esempio, la parola “top” (cima, sopra, apice, vertice, elevato) è memorizzata in 3 diversi punti del cervello: fra “vestiti” e altri lemmi relativi all’aspetto fisico; in un gruppo di parole che descrivono lo spazio e gli edifici e infine tra i numeri e le unità di misura.

I termini relativi ai numeri sono collocati vicino alla corteccia visiva, in un’area deputata anche al ragionamento spaziale. Insomma, il cervello tende a raggruppare le parole per aree semantiche affini, a seconda del loro significato. Interessante, ma è solo un punto di partenza: occorrono altre ricerche su un campione più ampio ed vario per comprendere meglio il funzionamento del cervello.

E le parolacce? In quali aree del cervello sono memorizzate? I ricercatori l’hanno scoperto anche grazie ad alcuni pazienti con storie straordinarie. Nel 1840, un calzolaio parigino, Luis Victor Leborgne, fu ricoverato all’ospedale di Bicêtre: non riusciva più a parlare. O meglio, le uniche cose che riusciva a dire erano “tan tan” e l’imprecazione “Sacro nome di Dio!” quando si arrabbiava. Solo alla sua morte, nel 1861, il neurologo Paul Broca scoprì che cosa gli era successo: non riusciva più a parlare perché aveva una lesione in un’area del cervello – poi chiamata in suo onore area di Broca, nell’emisfero sinistro – che controlla il linguaggio.

Phineas Gage posa con l’asta che gli attraversò il cranio (nella ricostruzione a destra). Da Wikipedia.

La scoperta rivoluzionò la neurologia: si scoprì per la prima volta che la nostra capacità di parlare dipende dall’integrità della corteccia cerebrale. Più avanti si sarebbe scoperto un altro fatto fondamentale: le parolacce, in particolare le imprecazioni, sono archiviate nell’altro emisfero, il destro. Ecco perché chi perde la parola per incidenti o ictus può conservare l’abilità a imprecare (se la lesione cerebrale è nell’emisfero sinistro).

Un altro paziente che ha segnato la storia degli studi neurologici sul turpiloquio è l’incredibile caso di Phineas Gage, un operaio statunitense che nel 1848, a 25 anni d’età, ebbe un incidente in un cantiere ferroviario: mentre inseriva una carica esplosiva in una roccia che doveva essere fatta saltare in aria, la polvere da sparo esplose, facendo schizzare in aria il ferro da pigiatura che stava usando.

L’asta gli attraversò il cranio, ma lui sopravvisse all’incidente: già dopo pochi minuti Gage era di nuovo cosciente e in grado di parlare. Ma da allora cambiò personalità in modo radicale: diventò intrattabile e incline alle bestemmie. Perché? Gli studiosi hanno ipotizzato che l’asta gli avesse danneggiato un’area del cervello chiamata gangli della base.

In realtà, è stato necessario più di un secolo per capire in dettaglio l’anatomia del turpiloquio. Soprattutto grazie ai progressi del neuroimaging, ovvero l’uso di tecnologie capaci di misurare l’attività del cervello: elettroencefalogramma, risonanza magnetica nucleare, tomografia a emissione di positroni, e così via.

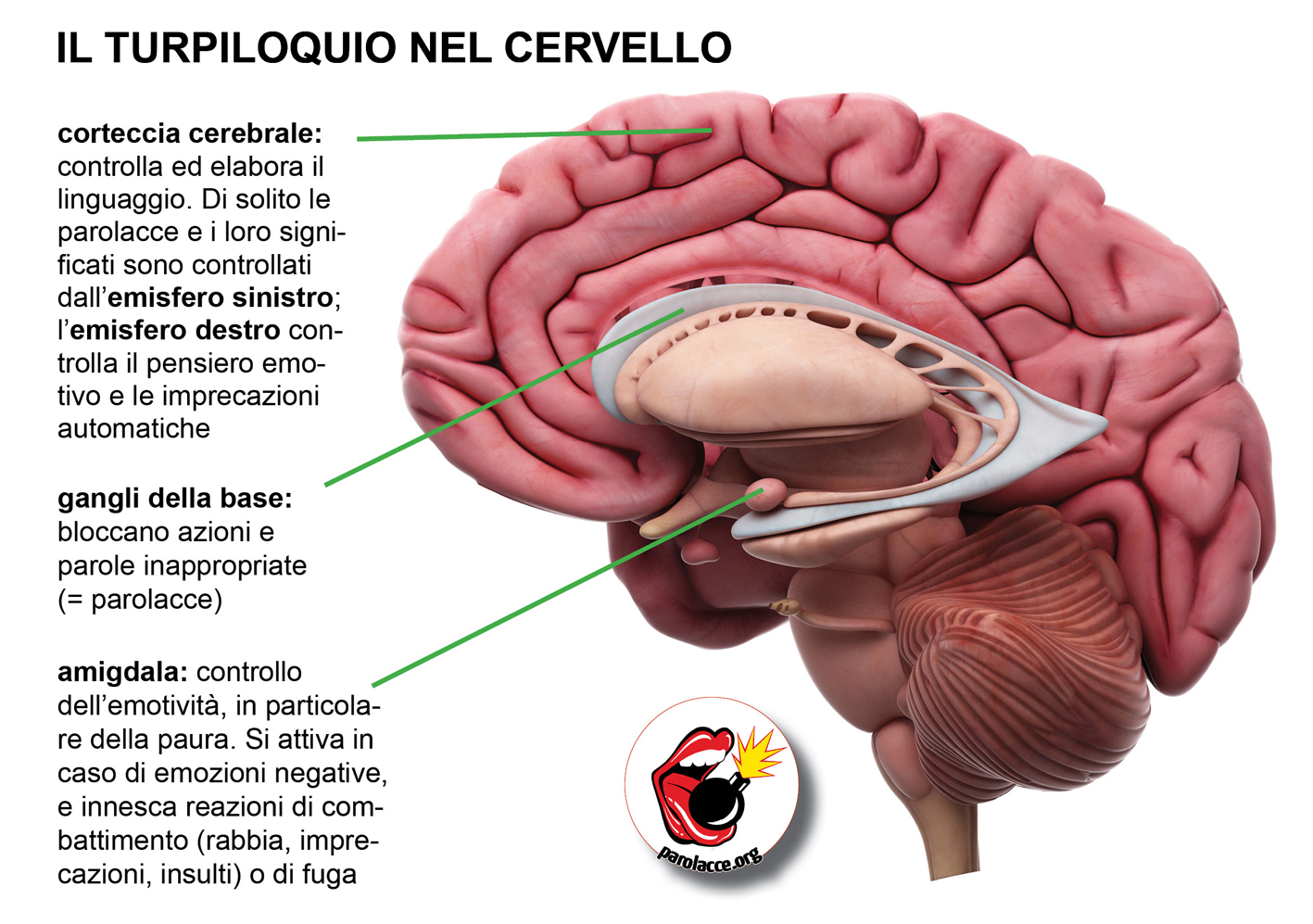

Quello che finora si è capito, in generale, è che le parolacce sono controllate per lo più da 3 aree cerebrali (elaborazione foto Shutterstock; chi vuole più dettagli li trova sul mio libro):

1) L’EMISFERO DESTRO, che controlla il pensiero emotivo: qui sono archiviate le imprecazioni, cioè le parolacce che diciamo per rabbia, dolore o sorpresa (“Cazzo!”, “Porca troia!”, “Merda”, etc). Si tratta in realtà di parole desemantizzate, cioè prive di significato letterale: infatti, se l’espressione è composta da più parole, il nostro cervello le tratta comunque come un blocco unico (e questo spiega perché riescono a dirle anche gli afasici); è il “turpiloquio automatico“, che è molto simile a un riflesso neurologico. Urlando una parolaccia riusciamo a esprimere, con una parola emotivamente carica, una sensazione che altrimenti sarebbe inesprimibile (è come dire: “Ahiiii!”);

1) L’EMISFERO DESTRO, che controlla il pensiero emotivo: qui sono archiviate le imprecazioni, cioè le parolacce che diciamo per rabbia, dolore o sorpresa (“Cazzo!”, “Porca troia!”, “Merda”, etc). Si tratta in realtà di parole desemantizzate, cioè prive di significato letterale: infatti, se l’espressione è composta da più parole, il nostro cervello le tratta comunque come un blocco unico (e questo spiega perché riescono a dirle anche gli afasici); è il “turpiloquio automatico“, che è molto simile a un riflesso neurologico. Urlando una parolaccia riusciamo a esprimere, con una parola emotivamente carica, una sensazione che altrimenti sarebbe inesprimibile (è come dire: “Ahiiii!”);

2) I GANGLI DELLA BASE: sono un’area profonda del cervello, che controlla le funzioni motorie; funziona come un freno censorio: se si rompe, imprechiamo senza limiti;

3) L’AMIGDALA: è una parte arcaica del cervello (nel sistema limbico) che elabora le emozioni e la memoria: la sua attività è legata in particolare alle emozioni negative (paura, sorpresa, rabbia). L’amigdala attiva reazioni di combattimento o di fuga; aumenta i nostri battiti cardiaci e ci rende meno sensibili al dolore (come ha scoperto un’interessante ricerca che raccontavo qui). E infatti quando siamo rabbiosi o impauriti diciamo insulti (“Stronzo!”), imprecazioni (“Cazzo!”) o maledizioni (“Vaffanculo!”).

Dunque, in generale, il cervello tratta le parolacce come un’attività motoria con una componente emotiva: e infatti le parolacce sono parole emotivamente cariche. Importante sottolineare che le parole sono considerate dal nostro cervello una forma di azione: come diceva il neurologo britannico John Hughlings Jackson, “l’uomo che per primo lanciò al suo nemico un insulto invece che una freccia, fu il fondatore della civiltà“. Gli insulti, infatti, sostituiscono – su un piano non cruento, perché simbolico – un’aggressione o un allontanamento: fa meno danni scagliare una parolaccia che una pietra (anche se a volte le parole feriscono come pietre).

Vista questa importante funzione, appare illusoria l’idea di poterle cancellare dalle nostre abitudini: sono profondamente radicate nel funzionamento del nostro cervello, soprattutto nei momenti di dolore. Ve ne potete accorgere quando per sbaglio inciampate o vi date una martellata sul dito: esclamerete “Merda!”, non certo “Accipicchia!”.

Detto questo, restano però ancora molti interrogativi aperti (e ne dico solo alcuni) sull’anatomia del turpiloquio; li propongo qui, e sarebbe interessante se che qualche scienziato prima o poi se ne voglia occupare:

– In quale aree cerebrali sono archiviati gli insulti e i termini osceni? Sono diverse rispetto a quelle delle imprecazioni?

– Quali sono i mediatori biochimici (ormoni, neurotrasmettitori) collegati all’uso delle parolacce?

– Gli imprecatori abituali hanno un cervello diverso rispetto a chi indulge poco alle volgarità?

– I gesti osceni sono archiviati nelle stesse aree cerebrali corrispondenti alle parole che sostituiscono?

– Cosa succede nel cervello di chi ascolta una parolaccia (“cazzo”) rispetto a quando ne ascolta il corrispettivo neutro (“pene”)?

– Le parolacce che conosciamo in altre lingue (inglese, spagnolo, francese…) attivano aree diverse rispetto ai corrispettivi nella nostra lingua madre?

Le domande potrebbero andare avanti all’infinito: perché parolacce sono un mondo ancora tutto da scoprire. Anche nella nostra testa.

Gli imprecatori sono abili comunicatori (Shutterstock).

Chi dice molte parolacce ha un vocabolario più povero? Una ricerca appena pubblicata su “Language sciences” smonta questo pregiudizio. La scoperta è stata fatta da uno dei miei maestri, il professor Timothy Jay, docente di psicologia cognitiva al Massachusetts College of Liberal Arts di North Adams (Usa). “Di solito chi dice molte parolacce è considerato pigro, con un vocabolario ristretto, maleducato o incapace di controllarsi” scrive Jay. Ma in realtà le parolacce sono parole, tant’è che obbediscono alle regole della semantica e della sintassi (come raccontavo qui): dunque, perché dovremmo considerare la ricchezza di parolacce come un sintomo di una scarsa abilità verbale?

La competenza linguistica è unica, a prescindere dal fatto che riguardi parole neutre o insulti e imprecazioni. Insomma, chi ha una bella parlantina ce l’ha a tutto tondo: sia con le parole “normali” che con le parolacce.

Per mettere alla prova questa ipotesi, Jay ha fatto 3 test con diversi gruppi di persone.

[ clicca sul + per aprire l’approfondimento ]

Il professor Timothy Jay.

Quali sono le conclusioni generali dello studio?

1) “Un lessico ricco di insulti è sintomo di sane abilità verbali, non un modo per mascherare le carenze linguistiche. Ciò non toglie che spesso le parolacce possano essere offensive o associate a emozioni negative, ma non si possono generalizzare questi tratti a chiunque le usi”. Conoscere tante parolacce è segno di ricchezza lessicale, soprattutto per esprimere rabbia, frustrazione, disprezzo, sorpresa ed euforia. Si può obiettare che il campione dello studio è piccolo (e lo è: 218 persone in tutto), ma è bastato a smentire (falsificare) l’assunto secondo cui la volgarità è indice di carenze espressive.

2) In un minuto, i volontari hanno detto più parole neutre che parolacce: il motivo? Gli animali sono una categoria più omogenea rispetto alle parolacce: in questa categoria, infatti, rientrano gli insulti e le oscenità, che hanno valore denotativo (cioè indicano oggetti o concetti precisi), ma anche le imprecazioni che hanno più valore denotativo, ovvero servono più a esprimere emozioni forti. Se dico “vaffanculo” esprimo rabbia più che pensare letteralmente alla sodomia.

3) Non c’è grande differenza fra uomini e donne: 8 delle 10 parolacce più pronunciate sono le stesse per ambo i sessi.

4) Chi ha un lessico ricco di parolacce non significa necessariamente che le dice più spesso: la competenza linguistica ha poco a che vedere con la frequenza d’uso, che dipende invece dal controllo cognitivo e dal livello di religiosità delle persone.

Dunque, se sentite qualcuno dire tante parolacce, non potete accusarlo di essere ignorante, o di avere un vocabolario limitato: anzi, le parolacce sono un modo intenso e sintetico di esprimere le emozioni.

Se avete qualche dubbio, riguardate il celebre sketch di Roberto Benigni sui nomi del sesso:

Salvadanaio delle multe per parolacce: è diffuso nei Paesi anglosassoni.

Ricomincia la scuola e si riaprono le discussioni su un tema sempre attuale e da sempre irrisolto: come limitare le parolacce dei giovani?

Impresa non facile: insieme all’abbigliamento, il linguaggio (gergo e parolacce) è un forte elemento d’identità per gli adolescenti. Dal 1968, infatti, le parolacce sono una bandiera per segnare la differenza dall’ipocrisia e dalle regole degli adulti (anche se, come ricordava Umberto Eco, ormai anche le nonne dicono parolacce).

Ecco perché ha fatto notizia un’insegnante delle superiori di Monza, che ha imposto multe ai propri studenti: chi dice parolacce deve pagare 0,50 €, chi bestemmia 3 €. E’ un’iniziativa originale? E, soprattutto: funziona?

Innanzitutto, il sistema non è originale: era diffuso fra i nobili inglesi già nel XVI secolo. Molti tenevano in casa una cassetta (chiamata “swear jar” o “swear box“) in cui versavano le multe comminate ai domestici che imprecavano.

Nel 1600 furono promulgate diverse leggi contro i bestemmiatori: la pena era un’ammenda, ma chi ne accumulava quattro era condannato a un anno di carcere e alla gogna. A quell’epoca, bastava insultare un genitore per rischiare la pena di morte. Insomma, un furore puritano: tanto che lo scrittore irlandese Jonathan Swift lo prese in giro in un racconto, “La banca degli imprecatori“ (1720). Swift immaginò che il gettito di multe comminate agli imprecatori potesse finanziare addirittura la nascita di una Banca statale: «stimando che 5.000 gentiluomini imprechino una volta al giorno, si otterrebbe un gettito annuo di 91.250 sterline, e questi considerevoli profitti dovrebbero bastare a mantenere le scuole di carità». Visti i tempi che corrono, forse anche Renzi potrebbe farci un pensierino.

Unica eccezione prevista da Swift, l’uso medico delle imprecazioni: «Sulla base di un certificato prescritto da un medico, si potrebbe dare un permesso al paziente, per aiutarlo a spurgare dai polmoni il suo umore negativo, tramite un apposito ufficio della Banca, dietro il corrispettivo di non più di 6 penny».

Il sistema di multare le parolacce arrivò anche in Italia: basta ricordare un sonetto di Gioachino Belli, “La penale” (1832), nel quale l’autore immagina di essere multato dal proprio parroco che l’aveva sentito imprecare.

| Li preti, già sse sa, fanno la caccia A ‘gni sorte de spece de quadrini. Mo er mi’ curato ha messo du’ carlini De murta a chi vò dì ‘na parolaccia. Toccò a me l’antra sera a la Pilaccia: Ché giucanno co certi vitturini, Come me vedde vince un lammertini, Disse pe ffoja: “Eh buggiarà Ssantaccia!” Er giorn’appresso er prete già informato, Mannò a ffamme chiamà dar chiricone, E m’intimò la pena der peccato. Sur primo io vorze dì le mi’ raggione; Ma ppoi me la sbrigai: “Padre Curato, Buggiaravve a voi puro: ecco un testone”. |

I preti, si sa, vanno a caccia Di soldi ogni sorta e tipo. Adesso il mio curato ha imposto 2 carlini [monete] Di multa a chi vuol dire una parolaccia. Toccò a me l’altra sera, alla Pilaccia [osteria] Perché giocando con certi vetturini, Appena mi vidi vincere una moneta da 2 paoli [monete] Dissi per ira: “Sia buggerata [fottuta] Santaccia!” [prostituta romana] Il giorno seguente il prete già informato, Mandò a farmi chiamare dal sagrestano, E mi intimò la pena per il peccato. Sulle prime io volli esporre le mie ragioni; Ma poi tagliai corto: “Padre Vicario, Siate buggerato [fottuto] anche voi, ecco un testone [4 carlini]” |

Jerry Hall e uno dei suoi figli (Shutterstock).

Le multe domestiche, nei Paesi anglosassoni, sono ancora diffuse: nel 1993 il “New York Post” scrisse che Jerry Hall, l’allora moglie di Mick Jagger dei Rolling Stones, lo costringeva a pagare 500 dollari a parolaccia, perché non desse il cattivo esempio ai loro 4 figli. E così il sistema è arrivato fino ai giorni nostri.

L’anno scorso Manuelita Vella, un’insegnante di educazione fisica all’Olivetti, un istituto professionale dei servizi (enogastronomia e commerciali) di Monza, stanca dell’atteggiamento di diversi allievi che “ti danno dell’incompetente prima ancora di conoscerti, e non si rispettano neanche fra loro”, ha deciso di colpirli nel portafoglio: “le note per il linguaggio maleducato le avevo sempre date, ma ero stanca di riempire ogni ora il registro con la stessa solfa”.

Così ha introdotto le sanzioni economiche. Con questo metodo, l’anno scorso, ha raccolto 170 euro (pari a 340 parolacce o 56 bestemmie), che ha devoluto a un’associazione benefica che opera in India, Studio Natyan Gayatri. Ma il sistema è stato efficace? Non con tutti: qualcuno ha cambiato linguaggio, altri no. E altri ancora si sono rifiutati di pagare le multe (i docenti, in effetti, non hanno l’autorità di comminarle), preferendo prendere una nota sul registro.

In un’altra scuola di Monza, l’istituto Mapelli, per chi colleziona 3 richiami scritti per un comportamento scorretto, scatta la sospensione, seguita dai “lavori utili”: collaborare alle pulizie della scuola o riordinare i libri della biblioteca.

Punire le parolacce a suon di multe o lavori utili, è un sistema di apprendimento chiamato “condizionamento classico“: si associa una punizione (multa) a un comportamento (parolaccia). Del resto, è con un sistema simile che abbiamo appreso le parolacce: abbiamo imparato ad associare quelle parole a determinati stati d’animo (rabbia, sorpresa, disgusto, etc), e poi a premi (attenzione, sfogo) o a punizioni (disapprovazione dei genitori, offesa). Funziona l’addestramento al contrario?

Intanto, in Italia, dal 2009 le parolacce (intese come imprecazioni: dunque il linguaggio volgare, non certo gli insulti) sono state depenalizzate, perché siamo diventati più tolleranti, o forse assuefatti, alle parolacce. Ma in campo educativo il discorso è diverso. Uno psicologo statunitense, Spencer J. Salend della State University di New York riferisce un esperimento per arginare il comportamento di un 14enne che continuava a dire parolacce a scuola: invece di punire lui, gli ha scelto di premiare (con 10 minuti di intervallo in più) i suoi compagni che non avessero riso delle sue volgarità. Risultato: il turpiloquio, senza più una platea di estimatori, si è ridotto del 70%.

Lo psichiatra Matthew R. Reese della University of Kansas School of Medicine ha applicato questa strategia in una comunità per ritardati mentali. Ogni ora, ciascun ricoverato doveva scrivere su un diario se era riuscito a controllare il suo comportamento; in parallelo, c’era un corso di rilassamento e venivano comminate multe a chi imprecava. Il ricoverato riceveva punti se non aveva imprecato; i punti erano conteggiati per ottenere premi il giorno successivo (più tempo libero per guardare la tv). In 5 giorni, il comportamento aggressivo è sceso da 62 minuti a 7 minuti.

Oltre a premi e punizioni, comunque, conta anche l’imitazione: in un ambiente permissivo i bambini tendono a dire più volgarità.

Dunque, riassumendo: premi e punizioni possono far diminuire l’uso di parolacce e favorire comportamenti più rispettosi. Ma solo a due condizioni: che ci sia un buon esempio, soprattutto dall’alto (se gli insegnanti che vietano le parolacce sono i primi a dirle, nessuno li ascolterà); e che si affianchi questo sistema educativo a una presa di coscienza. Siamo addestrabili come i cani, ma abbiamo bisogno anche di qualcosa in più: di dare un senso ai nostri comportamenti. Senza una presa di coscienza sul valore e il significato delle parolacce che diciamo, l’effetto di premi e punizioni durerà poco.

Ma i metodi educativi o rieducativi, comunque, arrivano fino a un certo punto: gli insulti si possono limitare, ma non esiste cura contro le imprecazioni. Quando vi date una martellata su un dito, o sbattete il piede contro lo spigolo del letto, non ci sono premi o punizioni che tengano. Esploderete in un “Porca @#&*%!!!!” o in un “&%+§!!!”. Perché le imprecazioni funzionano come un riflesso neurologico: quando parte lo stimolo (dolore, sorpresa, paura), la reazione è inevitabile.

Come ricorda il video (qui sotto) dell’elettricista Biascica nella serie tv “Boris”, quando sul set furono istituite multe di 20 euro per ogni bestemmia:

Un cinghiale: è lui il “porco-cane”? (foto Sergii Votit/Shutterstock.com)

Da dove salta fuori l’imprecazione “porco cane?”. Che senso ha dare dell’animale a un altro animale, per di più “il miglior amico dell’uomo”?

In effetti, non diciamo “asino capra”, “allocco baccalà” o “sorcio coniglio”… E’ vero, c’è l’espressione “porca vacca”: ma in questo caso “vacca” sta a significare “donna di facili costumi”, e “porca” serve a rafforzare il concetto con un’ulteriore nota di disprezzo. Senza contare il ridondante “porca troia” (letteralmente, “maiala maiala”) che ha lo stesso significato.

Così ho deciso di indagare sul mistero del “porco cane”. Scoprendo che, come tutti i misteri, nasconde una spiegazione sorprendente.

Ma andiamo con ordine. Smontando subito un preconcetto: per quanto amiamo i cani, la parola cane (e non solo in italiano) è usata anche come insulto: il dizionario Treccani (guardacaso…) ricorda che la parola cane indica “un uomo di animo cattivo, spietato, oppure inabile, incapace nel lavoro che fa: quel cane di aguzzino; lavoro fatto da cani, di pessima fattura; un cane, cantante o attore di teatro inadatto alla scena per irrimediabile insufficienza di qualità e di mezzi. Anticamente fu titolo ingiurioso rivolto dai cristiani agli infedeli, specialmente ai Turchi; altre espressioni ingiuriose più generiche: cane d’un traditore!; figlio d’un cane! In molte similitudini il cane è considerato nella sua natura di bestia e come tale contrapposto all’uomo: vita da cani, insopportabile, dura, miserabile; vivere, lavorare, mangiare, dormire da cane…”.

Dunque, verso il cane abbiamo sentimenti ambivalenti: amore e disprezzo. Anzi, in epoca antica (greci, romani e almeno fino al Medioevo) il cane era più disprezzato che amato, come racconta questo articolo.

Questo, però, non spiega del tutto l’accostamento fra cane e maiale: che bisogno c’è di rafforzare lo spregiativo “cane” con il “porco”?

Sull’origine di questo detto, circola un’ipotesi inaspettata: l’espressione risalirebbe al 1792, quando in Lombardia si scatenò la caccia a una bestia feroce che aveva divorato diversi bambini nelle campagne seminando il terrore fra la gente. “La Campagna di questo Ducato trovasi infestata da una feroce Bestia di color cenericcio moscato quasi in nero, della grandezza di un grosso cane, e dalla quale furono già sbranati due fanciulli. Premurosa la medesima Conferenza di dare tutti li più solleciti provvedimenti, che servir possano a liberare la provincia dalla detta infestazione”.

Così recitava un avviso emanato il 14 luglio 1792 dalla Conferenza governativa di Milano. Per volere di Cesare Beccaria – l’autore di “Dei delitti e delle pene” era un funzionario governativo – furono organizzate corali battute di caccia e trappole per catturare la bestia. Che da molti testimoni era descritta così: “lunga due braccia, alta uno, e mezzo, con testa porcina, orecchie cavalline, pelo caprino lungo folto, e bianchiccio sotto il ventre, e più ancora sotto il mento, e alla coda, che lunga era e spiegata, ma era rossiccio e corto sul dorso: gambe sottili, piede largo, ugne lunghe e grosse, largo petto, e stretto fianco”. Fu pure messa in palio la somma di 150 zecchini per chi fosse riuscito a ucciderla. Alla fine, dopo 2 mesi di terrore, la bestia fu ammazzata a 5 miglia da Milano: era un lupo.

Il caso fu archiviato, ma senza troppe convinzioni: “le unghie e i denti di questo lupo non sembravano compatibili” con le ferite inferte alle vittime. Se non era un lupo, che animale poteva essere? Una iena, dato che all’epoca un circense ne aveva smarrita una? Oppure un cinghiale, per l’appunto un “porco-cane”? Di questo caso parla anche Sebastiano Vassalli nel romanzo storico “La chimera”.

All’inizio del capitolo 19, Vassalli scrive: “fino agli ultimi avvistamenti ebbe forme a noi più familiari, di torello o di grosso cane con testa da cinghiale, o di “porcocane”: animale esistito a lungo negli incubi dell’uomo ed ora in via di estinzione, ma ancora vivo nell’uso della lingua italiana”.

Leggende d’altri tempi? Mica tanto: nel 2012 fece il giro del mondo la notizia di una bestia simile (un “dog-headed pig monster”, un maiale mostruoso con la testa di cane) che attaccava i villaggi della Namibia settentrionale. Tanto che la polizia di Windhoek ne ha diffuso un ritratto disegnato al computer.

Dunque, tornando ai nostri studi, l’espressione “porco cane” sarebbe stata in origine un’esclamazione di terrore che al tempo stesso incute paura, usata per scaramanzia, per esorcizzare un pericolo evocandolo (insomma, un gesto apotropaico). Ma è davvero così? Diversi indizi fanno pensare di no. L’espressione “porco cane” è citata da Vassalli nel suo romanzo del 1990; ma nei documenti dell’epoca è chiamata “bestia feroce”, “belva”, “fiera bestia”. Come si spiega allora l’espressione “porco cane”? Che, pensandoci bene, è un’espressione strana al pari di “porca l’oca”?

Statua di Zeus (foto abxyz/Shutterstock.com).

Le due imprecazioni potrebbero avere in realtà un legame invisibile, secondo uno dei massimi linguisti del secolo scorso, Eugenio Coseriu. Per Coseriu, le due espressioni sono antichissime e risalgono alla lingua greca. In greco, infatti, oca (χηνα, chena) e cane (kuνα, cuna) hanno un’assonanza con Zeus (Ζηνα, zena): dunque, invece di esclamare “Per Zeus!” (in ogni religione è vietato pronunciare il nome di Dio invano), gli antichi greci dicevano “per il cane!” o “per l’oca!”.

L’uso, sostiene Coseriu, si sarebbe poi trasferito dal Greco fino all’italiano, con le espressioni “porco cane” e “porca l’oca”. Che quindi hanno la stessa funzione di Cribbio, Cristoforo Colombo, porco due, porco Diaz…: sono eufemismi per evitare di pronunciare bestemmie. Orcocane!

Un’altra studiosa del mondo antico, Spencer Alexander McDaniel, sostiene invece che l’espressione sia un riferimento ad Anubi, l’antico dio egizio della morte, che nell’arte egizia è rappresentato con la testa di uno sciacallo. In greco, infatti, sono censite le espressioni “Per il cane!” o “Per il cane d’Egitto!” o “Per il cane, il dio degli egizi!” (nei “Dialoghi” di Platone: sono tutte espressioni attribuite a Socrate). Anche questa è un’ipotesi plausibile.

Porco, vacca, capra… perché gli animali sono diventati insulti

I nomi scientifici volgari dati agli animali

Perché “somaro” è un’offesa? Qui casca l’asino

Perché il suino è diventato un porco

Il sito scheisse.de (merda): un gioco on line per diventare campioni di pulizia dei wc.

Parlando di Germania, c’è almeno un campo in cui lo spread è sicuramente a vantaggio dell’Italia: le parolacce. In questo ambito, infatti, il tedesco è un caso unico in Europa. Non solo perché ha un lessico volgare decisamente più povero, ma anche perché le sue parolacce sono centrate più sugli escrementi che sul sesso. Per usare una metafora psicanalitica, mentre i Paesi latini (ma anche quelli anglosassoni) esprimono nel linguaggio volgare una “fase fallica”, la Germania sembra fissa alla “fase anale”.

Ma perché è così? E soprattutto: perché ne parlo proprio ora? Il motivo c’è: un rinomato linguista tedesco, Hans-Martin Gauger, 77 anni, già docente di linguistica romanza all’università di Friburgo, ha appena pubblicato un saggio sulle parolacce tedesche, intitolato “Das Feuchte & das Schmutzige”, ovvero “L’umido e lo sporco” (metafore, rispettivamente, del sesso e del mondo escrementizio). Un’ulteriore riprova che, fuori dall’Italia, il mondo accademico “alto” non ha paura né la supponenza di misurarsi con i temi popolari.

Ma prima di esporre le tesi del professor Gauger, occorre partire da alcune osservazioni. Innanzitutto, quantitative: il paniere di insulti tedeschi è poverissimo. Le parolacce sono circa 120, stando al più completo dizionario online delle parolacce, gli Alternative dictionaries. Ed è una stima più che generosa.

Di certo, il tedesco ha una tavolozza di colori espressivi decisamente molto meno ricca della nostra: le parolacce presenti nel vocabolario italiano sono 300, ma diventano migliaia se si considerano tutte le metafore di tipo sessuale (vedi quanto ho scritto nel mio post qui).

Dunque, i tedeschi hanno una tavolozza molto limitata di espressioni per colorire il linguaggio. Il che è un dato sorprendente: il tedesco è una lingua ricca di lemmi (se ne stimano più di 200mila, contro i 160mila italiani e i 500mila dell’inglese). Ed è una lingua molto precisa e ricca di sfumature, tanto da essere la lingua prediletta per le sottili distinzioni della filosofia e della teologia.

Ma è soprattutto l’uso delle parolacce a differenziare il tedesco da tutte le altre lingue europee, nelle quali le espressioni di origine sessuale servono anche a imprecare (figa!), maledire (vaffanculo!) e offendere (testa di cazzo!). Senza contare il caso particolare dell’italiano, nel quale le bestemmie sono considerate le parole più tabù, come è emerso dal volgarometro.

In tedesco, invece, le bestemmie proprio non esistono. E le parole sessuali sono usate semplicemente in senso osceno: i termini volgari per pene (schwanz) e vagina (muschi, moese, fotze) servono semplicemente a indicare gli organi sessuali, in modo denotativo, ma non hanno usi metaforici (non esiste il corrispettivo di termini come cazzone, testa di cazzo, figata, e via discorrendo). Le parole che indicano l’atto sessuale (ficken, bumsen) sono usate solo per descriverlo, non come maledizioni: al posto di vaffanculo, si manda qualcuno a “pisciare altrove” (verpiss dich) o provocatoriamente lo si invita a “leccare al culo” (leck mich am arsch).

Manifesto spregiativo contro la squadra di calcio FC Shalke 04: qui diventa scheisse (merda) con lo slogan “Qui è la mia casa”.

E come esclamazioni nei momenti di rabbia, sorpresa, disappunto, non si usa cazzo o figa bensì merda (scheisse). Ed è questo un altro aspetto qualificante del tedesco: preferisce le metafore escrementizie a quelle sessuali. Infatti, per insultare qualcuno, non lo si chiama cazzone o coglione, bensì buco di culo (arschloch). Sono più frequenti, invece, insulti che alle nostre orecchie suonerebbero molto più morbidi: blöd (stupido), idiot, depp (cretino), dumm (stupido), dummkopf (testa stupida). Persino il dito medio, che già gli antichi Romani chiamavano “digitus impudicus”, in tedesco ha perso la sua connotazione sessuale per acquisirne una di tipo anale: è diventato infatti il “dito puzzolente” (stinkefinger).

Un panorama con rare eccezioni: il professor Gauger cita il termine alemanno seckel (idiota) con un’etimologia che lo ricollega al sacco scrotale, ovvero l’equivalente di coglione; e il bavarese hinterfotzig (subdolo), che letteralmente significa “con la vagina di dietro”. Ed è vero anche che il tedesco, permeabile alle influenze linguistiche dell’inglese, sta incorporando termini offensivi a matrice sessuale come wichser (segaiolo) e fick dich (fottiti). Ma sono eccezioni.

“Dimmi in faccia ciò che pensi” dice l’alano. E il cagnolino: “vaffa…”.

Una conseguenza interessante di questo scenario, è che nel repertorio linguistico tedesco non c’è traccia di maschilismo: il termine “puttana” (nutte, schlampe) è sì spregiativo, ma è usato solo per qualificare una donna realmente di facili costumi, non come offesa sessista verso le donne in genere. E lo stesso avviene con i termini che designano gli omosessuali (schwul, schwuchtel): possono – soprattutto il secondo – avere una valenza spregiativa, ma si usano solo nei confronti dei gay, non in generale per offendere chiunque.

Ecco perché, osserva Gauger, per un tedesco sarebbe impensabile la frase che Marco Materazzi disse a Zinedine Zidane prima della celebre testata ai Mondiali del 2006 (“La tua maglietta? Preferisco la puttana di tua sorella”). «L’offensività di una frase del genere» dice Gauger «non sta tanto nell’offendere la sorella di Zidane dandole della prostituta. Quanto nell’espressione, tutta maschilista, del desiderio di disporre sessualmente di lei. Un tedesco non avrebbe mai pensato una frase simile: avrebbe detto, al massimo “Verpiss dich, zu arschloch” (“piscia via, buco di culo”, ovvero: “fanculo, stronzo”)».

Ma perché il tedesco ha così poche parolacce, e così poco sessualmente caratterizzate? Il professor Gauger non azzarda ipotesi. Ma esclude che dipenda dal protestantesimo: negli altri Paesi protestanti (Paesi Bassi, Regno Unito) le parolacce hanno invece una forte connotazione sessuale. Forse, l’ossessione medievale verso la pulizia (e la conseguente avversione verso le feci, considerate impure e patogene) ha lasciato una traccia più rilevante che altrove. Ma è altrettanto vero che la sessuofobia cattolica non ha attecchito in Germania, dove – provare per credere – potete girare nudi in una piscina senza che nessuno si scandalizzi o vi guardi con malizia.

Scheisse (merda) Minnelli: un gruppo punk tedesco.

Ma la scarsa disponibilità di parolacce potrebbe dipendere anche da altri aspetti: un maggior autocontrollo emotivo? Un più sviluppato senso del pudore? Può darsi. Ma anche una maggior semplicità, una più radicata abitudine a dire “pane al pane” (e “pene al pene”, in questo caso), anche a costo di apparire indelicati. Tant’è vero che l’avverbio deutlich (chiaramente) ha la stessa etimologia di deutsch, (tedesco) che deriva da “popolo”: il popolo tedesco parla in modo semplice e chiaro. Non è un caso che nel “Faust” di Goethe Mefistofele chieda agli studenti: «Tu non sai, amico mio, quanto sei maleducato?» ricevendo come risposta: «In tedesco si mente quando si è cortesi». Dunque, per esprimere il negativo (non solo la repulsione, ma anche l’aggressività, la rabbia, il disprezzo) non c’è nulla di meglio degli escrementi. Senza “sporcare” le gioie del sesso.

The post I tedeschi e la lingua sporca first appeared on Parolacce.]]>Partiamo dal filmato (in inglese): fa una certa impressione vedere un concentrato di 452 parolacce in poco meno di 8 minuti…

Ma vediamo la classifica dei 9 film più volgari (in ordine decrescente) che sono arrivati alla nomination per la miglior pellicola all’Oscar 2012:

| Film (e Oscar* ricevuti) | Genere e durata (in minuti) | Parolacce

|

Frequenza (parolacce al minuto) |

The Help – 1*

|

Commedia drammatica (146’) | 106 | 0.72

|

| Paradiso amaro (The Descendants)

|

Commedia drammatica (115’) | 103 | 0.90

|

| Midnight in Paris – 1*

|

Commedia, romantico, fantastico (94’) | 58 | 0.61

|

| Hugo Cabret (Hugo) – 5*

|

Avventura, fantasy, drammatico (126’)

|

46 | 0.37

|

| L’arte di vincere (Moneyball)

|

Drammatico, biografico, sportivo (133’)

|

44 | 0.38

|

| War Horse

|

Drammatico, guerra, storico (146’)

|

43 | 0.29

|

| Molto forte, incredibilmente vicino (Extremely Loud and Incredible Close)

|

Drammatico (129’) | 31 | 0.24

|

| The Tree of Life

|

Drammatico (139’) | 12 | 0.086 |

| The Artist – 5*

|

Drammatico, commedia, romantico (100’)

|

9 | 0.09 |

Dunque, un totale di 452 parolacce, con una media di 50,2 per film e una frequenza media di 0,41 al minuto per i 9 film finalisti. Tante? Poche?

Prima di rispondere, un dato sorprendente su tutti: la presenza di parolacce perfino in un film muto (“The artist“, il vincitore dell’Oscar per il miglior film). E non per errore: a parte le parolacce contenute nelle didascalie (i testi filmati fra una scena e l’altra, con le battute degli attori), l’estensore della classifica ha conteggiato – giustamente – anche i gestacci, in particolare il dito medio. E non solo per “The artist”, ma anche per altri film, come “Paradiso amaro”.

Dunque, la presenza di parolacce non è di per sè un ostacolo ad ambire a un Oscar: è così dai tempi di “Via col vento” (1939) che fece il pieno di statuette (8) pur contenendo alcune espressioni forti (per l’epoca), tanto da essere stato multato dall’Associazione dei produttori cinematografici Usa. Segno dei tempi, dunque, se tutti i film che sono arrivati alla nomination quest’anno contengono parolacce: e non poteva essere diversamente, dato che ormai da decenni le espressioni forti hanno fatto irruzione nel cinema, come nella tv e nella vita. Anche se la giuria sembra aver premiato dialoghi “puliti”. Ma sarebbe riduttivo fare l’equazione: più parolacce = meno Oscar. Ciò che conta, almeno si spera, è il valore artistico dei film in concorso: e le parolacce sono al servizio dei contenuti. Se servono a esprimere un determinato genere di emozioni (o di caratteri psicologici) sono pertinenti ed efficaci; altrimenti, esprimono solo… il vuoto di idee degli autori.

E ora qualche riflessione sul metodo usato da Dhreck. L’autore (un newyorkese di nome Dirk) ha identificato le parolacce basandosi non sugli studi linguistici, ma sulla propria sensibilità personale: non è un criterio sbagliato, ma può essere fallibile, in eccesso o in difetto. Ma Dirk ne è consapevole: egli stesso precisa, giustamente, che alcune scene, pur prive di termini tabù, risultano molto forti. Per esempio, nell’”Albero della vita” ci sono diverse scene in cui Brad Pitt si infuria, ottenendo un alto impatto emotivo pur senza dire molte parolacce.

Altra precisazione: il peso specifico delle parolacce, la loro “virulenza”. Sia “L’arte di vincere” che “Hugo Cabret” hanno più o meno lo stesso numero di parolacce (44 e 46), ma con intensità diverse: il primo ha parolacce più pesanti, più volgari e moderne, mentre il secondo (diretto a un pubblico di bambini) ha parolacce più innocenti e anche creative. Discorso diverso per “Paradiso amaro”, che per la sua trama drammatica non poteva non contenere parolacce ad alta intensità: è la storia di Matt King, marito indifferente e padre assente, che deve rimettere in discussione la sua vita quando la moglie entra in coma irreversibile per un incidente. Deve ricucire i rapporti con le figlie, e alla fine scopre che la moglie lo tradiva…

Ma c’è una novità: stimolato dalle mie osservazioni, Dirk ha aggiornato la classifica con una scrematura più rigorosa, eliminando le espressioni spregiative fantasiose e limitando l’analisi alle parolacce in senso stretto. Ecco come cambia la classifica:

| Film | Parolacce in senso lato | Parolacce in senso stretto |

| Paradiso amaro | 103 | 79 |

| The Help | 106 | 30 |

| L’arte di vincere | 44 | 22 |

| Molto forte, incredibilmente vicino | 31 | 11 |

| War Horse | 43 | 11 |

| Midnight in Paris | 58 | 8 |

| The Artist | 9 | 2 |

| The tree of Life | 12 | 1 |

| Hugo Cabret | 46 | 0 |

| Totale | 452 | 164 |

| Media | 50,2 | 18,2 |

Non solo. Su mia richiesta, Dirk ha anche censito le parolacce più frequenti nei film, ottenendo una classifica piuttosto interessante (la versione integrale qui):

| Parolacce | Quantità (% sul totale) |

| Shit (merda e composti) | 28 (17%) |

| Fuck (fottere e composti) | 27 (16,45%) |

| Damn (dannazione) | 15 (9,1%) |

| Hell (inferno) | 15 (9,1%) |

| Twat (figa/idiota) | 15 (9,1%) |

| Nigger (negro) | 8 (4,9%) |

| Ass (culo/stronzo/idiota) | 7 (4,3%) |

| Christ (Cristo) | 6 (3,7%) |

| Retard (ritardato) | 6 (3,7%) |

| Bitch (puttana e composti) | 5 (3%) |

Dunque, prevalgono le parolacce classiche (shit e fuck), alcune retrò (damn, hell), ma non mancano espressioni molti forti (twat): in questo senso, “Paradiso amaro” è il film non solo a più alto tasso di parolacce, ma anche con la maggior presenza di espressioni forti.

Concludendo: le 106 parolacce di “The help” (o le 79, in senso stretto, di “Paradiso amaro”) sono tante o poche? Non sono certo un record: stando sui film candidati all’Oscar, “Crash” (2006) ne aveva 182. Se poi allarghiamo le statistiche anche ai film non candidati all’Oscar, trovate la classifica assoluta dei film più volgari della storia in questa pagina.

Se poi siete curiosi di sapere:

• quali sono state le prime parolacce nella storia del cinema (mondiale e italiano);

• la parolaccia più lunga della storia del cinema;

• la più originale;

• le parolacce censurate;

• le parolacce di Totò;

• le bestemmie nei film;

• gli studi sulle parolacce nella storia del cinema;

• le regole (italiane e anglosassoni) sulla classificazione dei film volgari…

… e molto altro ancora, trovate tutto sul mio libro.

The post Parolacce da Oscar? The winner is… first appeared on Parolacce.]]>