Che ti venga il coronavirus! La maledizione dei nostri tempi.

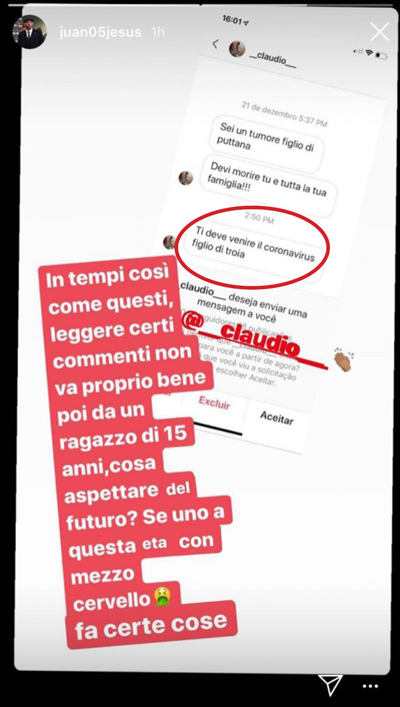

“Ti deve venire il coronavirus!”: il primo a ricevere la nuova offesa è stato, a marzo, Juan Jesus, calciatore brasiliano della Roma. Segno dei tempi: la frase gli è arrivata su Instagram da un ragazzino di 15 anni. E mostra che la pandemia è entrata non solo nelle nostre vite quotidiane, ma anche nei modi di dire, dando origine a una nuova espressione offensiva.

Entrerà nei vocabolari? Presto per dirlo, come spiegherò più sotto. In ogni caso, non sarebbe l’unica offesa a sfondo patologico. Le offese, infatti, si possono esprimere non solo usando termini legati ai tabù del sesso, degli escrementi o della religione, ma anche evocando le malattie. Perché hanno una grande forza immaginifica: ci fanno immedesimare in una situazione dolorosa.

Quali sono le espressioni che fanno leva sulla paura delle malattie? Sono molte e hanno una lunga storia: risalgono a un’epoca molto antica, quando si credeva nell’efficacia della magia e dei malefici. Queste offese, infatti, si chiamano “maledizioni” e sono molto usate nei nostri dialetti e in alcune lingue straniere come il polacco, lo yiddish (giudeo-tedesco) e soprattutto l’olandese, parlato nei Paesi Bassi e in Belgio. Qui l’espressione “corona” (usato come esclamazione o malaugurio) è già abbastanza popolare.

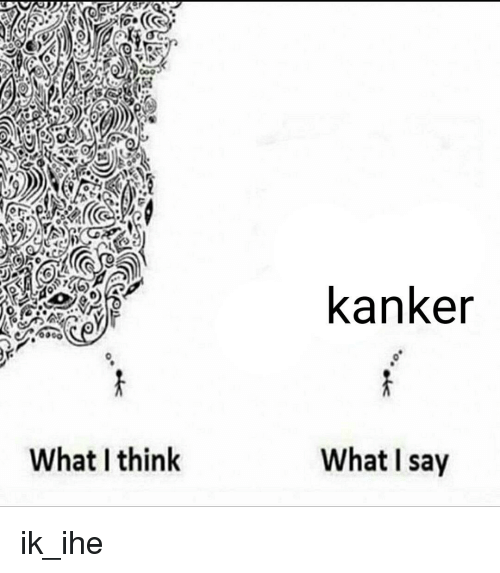

Meme olandese: anche tu puoi beccarti il cancro

In olandese c’è un ricco catalogo di espressioni volgari, che sembrano uscite da un trattato di medicina. E l’intensità, l’offensività degli insulti è proporzionale alla gravità della patologia evocata. Ecco l’elenco dei principali modi di dire:

CANCRO (KANKER): è usato come esclamazione di rabbia o sorpresa, (tipo “cazzo!”), ma è usato anche come cattivo augurio (“Krjg de kanker”, prendi il cancro). L’espressione “kankeren” significa “lamentarsi troppo”. “Kankerlijer”, malato di cancro, è un insulto pesante, tipo “figlio di puttana”.

CANCRO (KANKER): è usato come esclamazione di rabbia o sorpresa, (tipo “cazzo!”), ma è usato anche come cattivo augurio (“Krjg de kanker”, prendi il cancro). L’espressione “kankeren” significa “lamentarsi troppo”. “Kankerlijer”, malato di cancro, è un insulto pesante, tipo “figlio di puttana”.

A volte è usato come rafforzativo in senso positivo (“kankerlekker” equivale a “cazzutamente delizioso”)

COLERA (KLERE/KOLERE): ha un uso simile a kanker. Anche in questo caso, klerelijer (malato di colera) è un’offesa pesante.

COLERA (KLERE/KOLERE): ha un uso simile a kanker. Anche in questo caso, klerelijer (malato di colera) è un’offesa pesante.

ICTUS (TAKKE): usato come aggettivo squalificante. “Krijg de takke” (beccati un ictus) è un’offesa

ICTUS (TAKKE): usato come aggettivo squalificante. “Krijg de takke” (beccati un ictus) è un’offesa

LEBBRA (LAZZARO): è usato come termine gergale per “ubriacarsi di brutto”.

LEBBRA (LAZZARO): è usato come termine gergale per “ubriacarsi di brutto”.

PESTE (PESTE): usato come rafforzativo. “Pesten”o “pestkop” (testa di peste) significa “bullo, prepotente”; “de pest in hebben” (avere la peste in) significa essere incazzati.

PESTE (PESTE): usato come rafforzativo. “Pesten”o “pestkop” (testa di peste) significa “bullo, prepotente”; “de pest in hebben” (avere la peste in) significa essere incazzati.

PLEURITE (PLEURIS): è un equivalente di tubercolosi. Si usa nell’espressione “krjg de pleuris” (beccati la tubercolosi) e “alles ging naar de pleuris” (è andato tutto a puttane). “Pleurislijer” (malato di tubercolosi) è un insulto equivalente a stronzo.

PLEURITE (PLEURIS): è un equivalente di tubercolosi. Si usa nell’espressione “krjg de pleuris” (beccati la tubercolosi) e “alles ging naar de pleuris” (è andato tutto a puttane). “Pleurislijer” (malato di tubercolosi) è un insulto equivalente a stronzo.

POLIOMIELITE (POLIO): è usato nell’espressione “heb je soms polio?” (hai la polio?) per insultare una persone eccessivamente pigra.

POLIOMIELITE (POLIO): è usato nell’espressione “heb je soms polio?” (hai la polio?) per insultare una persone eccessivamente pigra.

TIFO (TYFUS): usato come esclamazione o come offesa (“tyfuslijer”, malato di tifo). Ma anche come malaugurio: krijg de tyfus (beccati il tifo) e persino “optiefen” (vai via col tifo, ovvero vaffanculo).

TIFO (TYFUS): usato come esclamazione o come offesa (“tyfuslijer”, malato di tifo). Ma anche come malaugurio: krijg de tyfus (beccati il tifo) e persino “optiefen” (vai via col tifo, ovvero vaffanculo).

TUBERCOLOSI (TERING): è usato come imprecazione o come aggettivo insultante ( “teringlijer”, malato di tubercolosi). “Krijg de tering” (beccati la tubercolosi) è un’offesa comune.

TUBERCOLOSI (TERING): è usato come imprecazione o come aggettivo insultante ( “teringlijer”, malato di tubercolosi). “Krijg de tering” (beccati la tubercolosi) è un’offesa comune.

VAIOLO (POKKEN): usato come rafforzativo. “Pokkenlijer” (malato di vaiolo) è un insulto tipo “figlio di puttana”.

VAIOLO (POKKEN): usato come rafforzativo. “Pokkenlijer” (malato di vaiolo) è un insulto tipo “figlio di puttana”.

Un meme olandese: cosa penso (sensazioni confuse) e cosa dico (cancro!)

Negli ultimi tempi, a questo elenco si è aggiunto (era inevitabile) anche il coronavirus (corona), usato nello stesso modo di cancro, colera, tubercolosi e tifo, cioè come insulto, esclamazione o malaugurio.

Da dove salta fuori questa ossessione degli olandesi per le malattie? E’ il ricordo di passate epidemie che hanno funestato i fiamminghi? No: è una sensibilità culturale di tipo religioso. Una ricerca di Tom Ruette, lessicologo dell’università di Lovanio (Belgio) ricollega questo uso al calvinismo: secondo questa fede (il ceppo puritano del protestantesimo, diffuso nei Paesi Bassi dal 16° secolo), la malattia è considerata un segno di dannazione divina,una punizione da parte di Dio per una condotta immorale o antireligiosa. Così come la virtù viene ripagata su questa Terra con prosperità e salute. Dunque, una visione profondamente religiosa, che interpreta gli eventi negativi come voluti da Dio per dare un’avvertenza o un castigo a chi si comporta male. Anche gli ebrei dell’Antico Testamento la pensavano così: la malattia era vista come una punizione divina. Una posizione che mette la religione in un vicolo cieco, perché fa apparire Dio come un essere vendicativo e meschino: tant’è vero che per giustificare l’esistenza delle malattie si è dovuto o incolpare il diavolo o descriverle come occasione per redimere la propria anima attraverso la sofferenza del corpo.

Gli insulti patologici in italiano

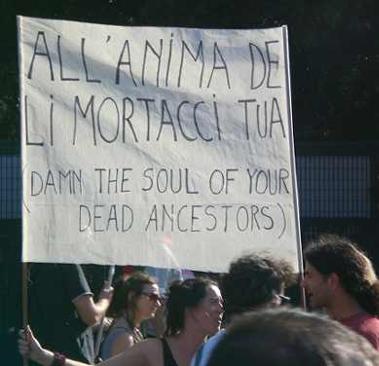

Striscione da stadio rivolto ai tifosi del Napoli.

Nella nostra lingua, a differenza dell’olandese, restano poche tracce di insulti a sfondo sanitario. Ne ho trovati solo 5, a cui ne ho aggiunto uno in siciliano:

TIFOSO: questo aggettivo designa gli appassionati di uno sport o di una squadra. Ma in origine si riferiva ai malati di tifo, che hanno la coscienza offuscata a causa della febbre alta

TIFOSO: questo aggettivo designa gli appassionati di uno sport o di una squadra. Ma in origine si riferiva ai malati di tifo, che hanno la coscienza offuscata a causa della febbre alta

ROGNOSO: l’aggettivo indica una persona ingrata, difficile, fastidiosa, pedante. Ma deriva da “rogna”, termine popolare per la scabbia, una malattia della pelle che causa prurito e infiammazione

ROGNOSO: l’aggettivo indica una persona ingrata, difficile, fastidiosa, pedante. Ma deriva da “rogna”, termine popolare per la scabbia, una malattia della pelle che causa prurito e infiammazione

MICROBO: il termine indica una persona meschina, abietta o insignificante (anche se non tutti i microbi sono patogeni). Peraltro, la pandemia ci ha dimostrato l’opposto: un microbo può mettere in ginocchio intere nazioni.

MICROBO: il termine indica una persona meschina, abietta o insignificante (anche se non tutti i microbi sono patogeni). Peraltro, la pandemia ci ha dimostrato l’opposto: un microbo può mettere in ginocchio intere nazioni.

COLEROSO: di per sè indica un malato di colera. Ma si è trasformato in un insulto (soprattutto negli stadi) da quando un focolaio di questa malattia si è presentato in Campania, Puglia e Sardegna nel 1973. I tifosi delle squadre settentrionali usano questo appellativo per denigrare i tifosi del sud, imputando loro (a torto) scarsa igiene e civiltà.

COLEROSO: di per sè indica un malato di colera. Ma si è trasformato in un insulto (soprattutto negli stadi) da quando un focolaio di questa malattia si è presentato in Campania, Puglia e Sardegna nel 1973. I tifosi delle squadre settentrionali usano questo appellativo per denigrare i tifosi del sud, imputando loro (a torto) scarsa igiene e civiltà.

Birra prodotta in Sicilia: “camurria”.

PESTE/PESTIFERO: il termine è usato (per lo più in modo scherzoso, come iperbole) per indicare un bambino capriccioso, con un carattere difficile da gestire)

PESTE/PESTIFERO: il termine è usato (per lo più in modo scherzoso, come iperbole) per indicare un bambino capriccioso, con un carattere difficile da gestire)

CAMURRIA/CAMURRIUSU: sono termini siciliani, resi celebri dai romanzi di Andrea Camilleri. Camurria deriva da gonorrea, e significa “pesante seccatura, fastidio”; il termine è usato nelle imprecazioni (che camurrìa!). “Camurriusu” è una persona o una situazione seccante e fastidiosa.

CAMURRIA/CAMURRIUSU: sono termini siciliani, resi celebri dai romanzi di Andrea Camilleri. Camurria deriva da gonorrea, e significa “pesante seccatura, fastidio”; il termine è usato nelle imprecazioni (che camurrìa!). “Camurriusu” è una persona o una situazione seccante e fastidiosa.

Le maledizioni: un incantesimo negativo

Quando la scienza ha fatto crollare la fede nella magia, le maledizioni sono un modo immaginifico di sfogare la propria rabbia verso qualcuno, augurandogli ogni male. E in qualche modo hanno mantenuto il loro potere “magico”: perché riescono a trasmettere l’odio di chi le pronuncia, e a far provare un dispiacere a chi le riceve. Non è gradevole, infatti, immaginare di soffrire: che, da un certo punto di vista, è peggio rispetto a morire, dato che la morte libera dalle sofferenze. Ecco perché le maledizioni stimolano la fantasia nei modi più concreti e crudeli, come vedremo.

Va ricordato, però, che queste espressioni hanno effetto nella misura in cui chi le riceve dà loro peso. Se i placebo sono sostanze inerti che hanno efficacia terapeutica se chi le assume crede nel loro potere, le maledizioni sfruttano l’effetto-nocebo: la credenza che qualcosa (una frase negativa) abbia davvero effetto.

[ per approfondire, apri la finestra cliccando sulla striscia blu qui sotto ]

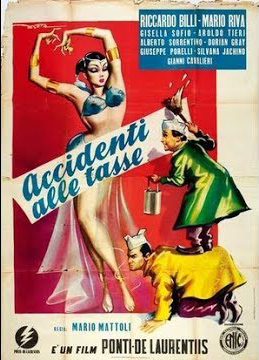

Film di Mario Mattoli del 1951.

La nostra lingua non è molto ricca di maledizioni a sfondo sanitario. Ecco quelle che ho rintracciato:

ACCIDENTI: il termine designa un evento fortuito imprevisto. Ma questa espressione è la contrazione di “che ti venga un accidente” ovvero una malattia grave e improvvisa.

ACCIDENTI: il termine designa un evento fortuito imprevisto. Ma questa espressione è la contrazione di “che ti venga un accidente” ovvero una malattia grave e improvvisa.

MANNAGGIA: mal n’aggia, che tu abbia male. E’ un malaugurio generico, che può riguardare malattie ma anche altri generi di eventi.

MANNAGGIA: mal n’aggia, che tu abbia male. E’ un malaugurio generico, che può riguardare malattie ma anche altri generi di eventi.

CHE TI VENGA UN CANCRO: è una delle espressioni che nel volgarometro, un sondaggio fra i navigatori di questo blog, è risultata fra le più offensive in italiano. Fra le varianti: che ti venga un colpo/un infarto. Su questa espressione si è pronunciata la Cassazione nel 2008, con una sentenza di assoluzione che trovo esemplare per la sua lucidità: «la malattia non è mai una colpa, ma un evento naturale che colpisce tutti e per la quale non c’è motivo di vergogna: l’augurio dell’altrui sofferenza denota miseria umana, ma non riveste rilevanza penale». Questa considerazione, ovviamente, vale per tutte le espressioni che cito in questo articolo.

CHE TI VENGA UN CANCRO: è una delle espressioni che nel volgarometro, un sondaggio fra i navigatori di questo blog, è risultata fra le più offensive in italiano. Fra le varianti: che ti venga un colpo/un infarto. Su questa espressione si è pronunciata la Cassazione nel 2008, con una sentenza di assoluzione che trovo esemplare per la sua lucidità: «la malattia non è mai una colpa, ma un evento naturale che colpisce tutti e per la quale non c’è motivo di vergogna: l’augurio dell’altrui sofferenza denota miseria umana, ma non riveste rilevanza penale». Questa considerazione, ovviamente, vale per tutte le espressioni che cito in questo articolo.

Il discorso però cambia se la malattia che si desidera è legata a un’azione dell’imputato (“Ti faccio venire un infarto”): in tal caso si è in presenza del reato di minaccia, ha stabilito un’altra sentenza della Cassazione.

CHE TI VENGA LO SCOLO: espressione in disuso. Lo scolo è un termine popolare per indicare la gonorrea, una malattia sessuale.

CHE TI VENGA LO SCOLO: espressione in disuso. Lo scolo è un termine popolare per indicare la gonorrea, una malattia sessuale.

Schermata di Instagram di Juan Jesus: l’offesa è evidenziata con un cerchio, con la risposta del calciatore.

CHE TI VENGA/BECCATI IL CORONAVIRUS: Cosa vuol dire esattamente questa espressione? In questo momento storico, il Covid-19 è ancora un nemico oscuro: non sappiamo bene come si diffonde, quanto tempo resti attivo al di fuori da un organismo, se una volta contagiati e guariti si resti immuni per sempre…. E soprattutto non abbiamo ancora strumenti efficaci per diagnosticarlo in modo rapido ed economico, né un vaccino o farmaci antivirali per curarci. Non sapendo quanti siano davvero i contagiati, non abbiamo certezze neppure sul suo reale tasso di mortalità. E’ comunque ben al di sotto dei valori di altri agenti infettivi tipo Ebola: di fatto, risulta rischioso, soprattutto per gli anziani, per i maschi e per chi è immunodepresso o soffre di altre patologie. E il suo impatto mortale è acuito dal fatto che i servizi di rianimazione sono troppo congestionati per garantire a tutti le cure necessarie.

CHE TI VENGA/BECCATI IL CORONAVIRUS: Cosa vuol dire esattamente questa espressione? In questo momento storico, il Covid-19 è ancora un nemico oscuro: non sappiamo bene come si diffonde, quanto tempo resti attivo al di fuori da un organismo, se una volta contagiati e guariti si resti immuni per sempre…. E soprattutto non abbiamo ancora strumenti efficaci per diagnosticarlo in modo rapido ed economico, né un vaccino o farmaci antivirali per curarci. Non sapendo quanti siano davvero i contagiati, non abbiamo certezze neppure sul suo reale tasso di mortalità. E’ comunque ben al di sotto dei valori di altri agenti infettivi tipo Ebola: di fatto, risulta rischioso, soprattutto per gli anziani, per i maschi e per chi è immunodepresso o soffre di altre patologie. E il suo impatto mortale è acuito dal fatto che i servizi di rianimazione sono troppo congestionati per garantire a tutti le cure necessarie.

Dunque, augurare a qualcuno il coronavirus non equivale direttamente a prospettargli la morte. Ma innesca una situazione ancora peggiore: l’angoscia verso un pericolo indeterminato e sfuggente. Non sapere a quale destino si andrà incontro. Ecco perché Juan Jesus si è offeso per la frase, dicendo che chi l’ha scritta aveva “mezzo cervello”.

I dialetti hanno radici più antiche rispetto all’italiano. E così sono molto più ricchi di fantasiose e crudeli maledizioni. E in questo campo, il primato va al sardo e al napoletano: probabilmente in Sardegna e in Campania è ancora diffusa una mentalità magica e superstiziosa.

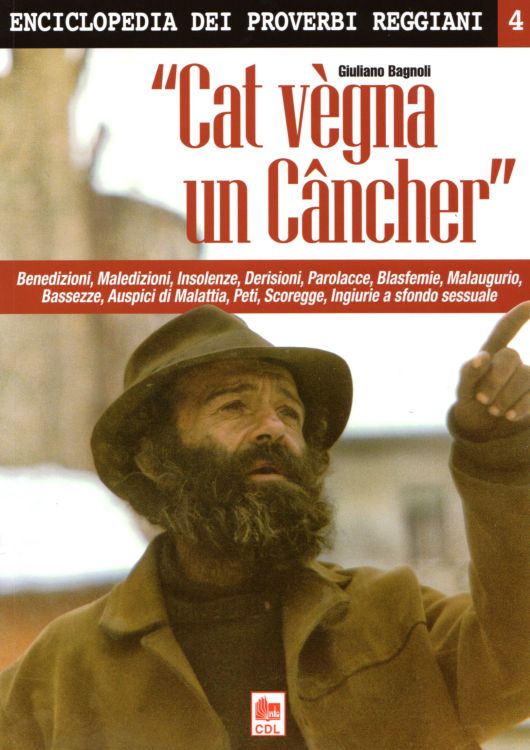

Bolognese

CAT VEGNA UN CANCHER: che ti venga un cancro. Oltre a essere un malaugurio, questa espressione è usata anche come imprecazione, per sfogo contro una situazione sgradita.

CAT VEGNA UN CANCHER: che ti venga un cancro. Oltre a essere un malaugurio, questa espressione è usata anche come imprecazione, per sfogo contro una situazione sgradita.

Milanese

VA A ONGES: vai a ungerti. Si basa sull’antica credenza che si potesse contrarre la peste a causa di unguenti malefici che i malvagi spargevano sulle porte, sui muri, sulle cose.

VA A ONGES: vai a ungerti. Si basa sull’antica credenza che si potesse contrarre la peste a causa di unguenti malefici che i malvagi spargevano sulle porte, sui muri, sulle cose.

Sardo

In sardo, maledire si dice “frastimare”. E le maledizioni sono davvero abbondanti:

IS MANUS CANCARADAS/CANCARAU SIADA: che ti si blocchino le mani (per una paresi).

IS MANUS CANCARADAS/CANCARAU SIADA: che ti si blocchino le mani (per una paresi).

ANCU TI SI BENGADA SU BREMINI: che ti vengano i vermi.

ANCU TI SI BENGADA SU BREMINI: che ti vengano i vermi.

ANCU TI CALIDI GUTTA: che ti venga la gotta.

ANCU TI CALIDI GUTTA: che ti venga la gotta.

TINDI DEPPINT’ARRUI IS’OGUS IN SU COMURU: che ti cadano gli occhi nel cesso. Malattia impossibile, ma la prospettiva fa impressione.

TINDI DEPPINT’ARRUI IS’OGUS IN SU COMURU: che ti cadano gli occhi nel cesso. Malattia impossibile, ma la prospettiva fa impressione.

Napoletano

Chi vuole il male di questa casa deve morire prima di entrare.

Come il sardo, è un dialetto ricco di immagini macabre, che si spingono non solo ad augurare malattie gravi e pesanti sofferenze: arrivano anche a proiettarsi fino al post-mortem, in una sorta di vilipendio di cadavere.

PUOZZ’ CACÀ SANG: che tu possa cagare sangue (per un tumore intestinale o emorroidi)

PUOZZ’ CACÀ SANG: che tu possa cagare sangue (per un tumore intestinale o emorroidi)

PUOZZ’ CICÀ: che tu possa perdere la vista

PUOZZ’ CICÀ: che tu possa perdere la vista

PUOZZ’ STRUPPIÀ: che tu possa diventare storpio

PUOZZ’ STRUPPIÀ: che tu possa diventare storpio

PUOZZ’ NZURDISC: che tu possa diventare sordo

PUOZZ’ NZURDISC: che tu possa diventare sordo

PUOZZ JETTÀ O’ SANG: che tu possa buttare il sangue, ovvero subìre una pesante emorragia

PUOZZ JETTÀ O’ SANG: che tu possa buttare il sangue, ovvero subìre una pesante emorragia

TE POZZA VENÌ ‘NU TOCCO: che ti venga un colpo apoplettico

TE POZZA VENÌ ‘NU TOCCO: che ti venga un colpo apoplettico

PUOZZE SCULÀ: che tu possa perdere i fluidi corporei (procedimento usato prima di inumare i cadaveri).

PUOZZE SCULÀ: che tu possa perdere i fluidi corporei (procedimento usato prima di inumare i cadaveri).

PUOZZE SCHIATTÀ: che tu possa scoppiare, cioè (sempre da cadavere) gonfiarti fino a esplodere

PUOZZE SCHIATTÀ: che tu possa scoppiare, cioè (sempre da cadavere) gonfiarti fino a esplodere

Se vi è piaciuto questo articolo, potrebbero interessarvi anche:

51 diverse maledizioni in tutte le lingue

Di cosa parliamo quando diciamo vaffanculo

Il volgarometro, la classifica delle offese

Gli insulti più feroci: quelli fisici

Ringrazio Michelangelo Panico per le segnalazioni delle maledizioni in napoletano

A questo post ha dedicato un servizio l’emittente locale “Il 13” (TriVeneto) nell’edizione serale del Tg del 4 aprile. Potete vederlo cliccando sul player qui sotto:

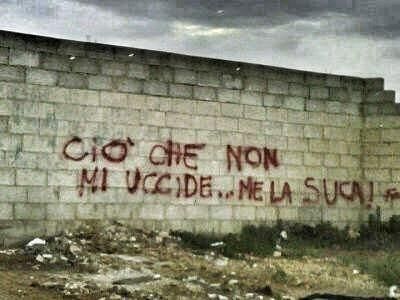

La scritta “suca” è ubiquitaria: qui è tracciata anche sulla neve.

E’ uno dei tabù più forti, ma è un mito pop: è diventato un modo di dire planetario, ispirando graffiti, canzoni, romanzi e slogan. In Italia il rapporto orale è citato in 3 espressioni dialettali: “suca” (“succhia”, Palermo), “socc’mel” e “soccia” (“succhiamelo”, Bologna), e “vafammocc” (“vai a fare in bocca”, Napoli). Il loro significato, però, va oltre il sesso: esprimono un ventaglio di emozioni che non è semplice tradurre a parole.

E non succede solo in Italia: modi di dire equivalenti esistono anche in inglese, spagnolo, francese.

Ma perché? Com’è possibile che un atto erotico sia diventato un’offesa? Il tema è spinoso, ma ho deciso di indagare. Anche perché il mese scorso il “suca” è stato elevato a dignità accademica, diventando l’argomento di una tesi di laurea discussa all’università di Palermo.

Il sesso orale come simbolo

Che cosa vuol dire l’espressione “suca” (succhia)? Letteralmente, si ordina a qualcuno il sesso orale. Dunque, per capire il valore simbolico di questo modo di dire, bisogna prima capire il significato biologico del rapporto orale.

Secondo l’etologo britannico Desmond Morris, più un atto sessuale è considerato “spinto”, più è probabile che sia proibito in pubblico. «Dunque, usare il segno più “sporco”, più tabù possibile può diventare una forma simbolica di attacco: invece di colpire l’avversario, lo insulto con un gesto sessuale». Diverse scimmie, infatti, mimano atti sessuali come forma di minaccia: si avvicinano a un loro simile, si mettono in posizione di monta e fanno qualche simbolica spinta pelvica. Spiega Morris nel libro “L’uomo e i suoi gesti” (Mondadori). «Mimare un atto sessuale rappresenta un sentimento di superiorità: “Non mi fai paura, io ti sono superiore”. E’ un gesto di auto-affermazione anche in situazioni non sessuali».

Saggezza trasgressiva su un muro (dal sito “suca forte“).

Queste considerazioni valgono anche per il sesso orale, sia esso mimato (con un gesto), oppure pronunciato o scritto.

Ma qual è il significato biologico e simbolico del sesso orale? L’uomo – insieme ai bonobo e ai pipistrelli della frutta – è l’unico mammifero a praticarlo. E’ un’intensa forma di piacere erotico, che si apprende per abitudine culturale. E’ piacevole riceverlo, ma non per tutti praticarlo. E non ha uno scopo riproduttivo: secondo i biologi è uno dei modi per rinforzare il legame fra partner.

Dunque, dal punto di vista simbolico il sesso orale è:

- un intenso piacere, che può essere condiviso o unilaterale

- un tabù molto forte;

- una forma di attacco/minaccia;

- un atto di auto-affermazione, di superiorità: la parte più nobile (la testa) dà piacere alla nostra parte più bassa (il sesso).

Tutto questo ci aiuta a capire il significato di “suca”. Il verbo è un imperativo: ma non è un’azione o un invito all’azione. Questa espressione, diffusa sui muri di Palermo fin dagli anni ‘70, è usata infatti come modo per esprimere uno stato d’animo. Che cosa significa allora?

Innanzitutto è un’espressione di superiorità, proprio come le scimmie di cui parla Morris: significa “io sono superiore a te, ti ho sottomesso”. Al punto che, nella mia fantasia, utilizzo il tuo corpo a mio esclusivo godimento. Dunque, anche un modo per dire: “ti svilisco, sei buono/a solo per soddisfare i miei impulsi sessuali”.

Un gesto di vittoria, di scherno, di rivalsa. Ecco perché la scritta “suca” appare frequentemente nella zona dello stadio di Palermo per dileggiare i tifosi delle squadre avversarie, oppure le forze dell’ordine o le istituzioni (prefettura, polizia, carabinieri).

Essendo un tabù molto forte, inoltre, basta dirlo per provocare uno choc nell’ascoltatore/lettore: si introduce uno scenario del tutto intimo, abbassando il livello della conversazione su un piano animalesco.

Ma “suca” è usato anche in senso assoluto, senza un destinatario particolare: è un modo per dar sfogo alla rabbia o alla noia. Si scrive per spirito goliardico o per provocazione, per sfidare i benpensanti: è un modo di dire “me ne frego di tutti, siete tutti inferiori, voglio solo usarvi per godere”. Insomma, un insulto totale. Un concetto che viene espresso anche a gesti, mettendo le mani aperte ai lati dei genitali.

E pur essendo nato come insulto maschile, per esprimere i rapporti di dominanza fra uomini, oggi questo modo di dire (e il suo corrispettivo gesto) è usato anche dalle donne.

Lo scrittore siciliano Fulvio Abbate nel suo romanzo “Zero Maggio a Palermo”(1990) lo definisce “un punto fisso nello spazio”:

La scritta su una panchina (Suca forte).

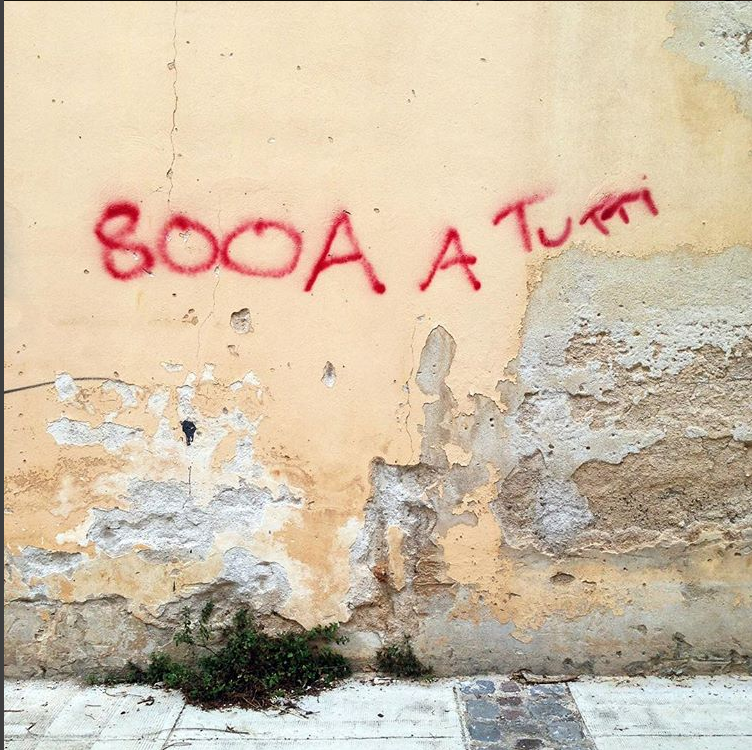

SUCA (…) è la scritta che a Palermo viene tracciata su ogni parete bene in vista. La scritta di benvenuto. (…) Suca può anche essere trasformata: la S diventa un 8, la U e la C due zeri, soltanto la A resta tale, e alla fine di quest’operazione si legge 800A, ossia la stessa offesa, se è vero che molti palermitani talvolta scrivono direttamente in questo modo. (…)

L’umanità che vive a Palermo si divide in due categorie: quelli che scrivono suca e gli altri che cancellano suca. Questi ultimi, come Sisifo, sono i palermitani più infelici, i vinti, perché, come è evidente guardando i muri, suca vince sempre: su insegne e saracinesche, cassonetti dell’immondizia, porte e anche monumenti; ne riappaiono a centinaia e di tutte le dimensioni (…).

Non è importante che suca accompagni un nome, suca non ha genere, non è maschile né femminile, e solo di rado ha bisogno di un volto certo cui rivolgersi: suca è come un punto fisso dello spazio e può bastare, come ogni insulto, anche soltanto a se stesso. Si sa che prima o poi qualcuno leggerà, soprattutto uomini perché, questo sì, suca è un insulto maschile, rivolto castamente al mondo degli uomini, nonostante esprima una cosa che si desidera quasi sempre venga fatta da una ragazza. Talvolta suca è accompagnato dalla raccomandazione FORTE, ma il SUCA FORTE non muta l’essenza dell’offesa, piuttosto fa comprendere senza fatica cos’è il plusvalore. (…) suca, come il muschio, vive sui muri anche dopo essersi seccato, quindi per anni e anni aspetta di sbiadire senza mai cancellarsi”.

Insomma, il sesso orale è un simbolo sfaccettato e poliedrico. «Un mito pop virale», come lo definisce Alessandra Agola, 26 anni, che lo scorso dicembre si è laureata in Scienze della comunicazione all’Università di Palermo proprio con una tesi sul “suca”, ma non tanto dal punto di vista linguistico, quanto come graffito urbano e fenomeno culturale (“S-Word: segni urbani e writing”, relatore il semiologo Dario Mangano).

Il “suca” trasformato in 800A.

La neolaureata ha passato in rassegna i centinaia di “suca” sui muri e le panchine di Palermo, raccontando come sia entrato nell’identità cittadina: «Un verbo liberatorio grazie alla sua pronuncia morbida ma veloce», scrive. «Quando lo si vuole rafforzare, si vuole insultare, allora si allunga la “u”». Ma l’espressione può essere rafforzata anche in altri modi: “suca forte” o “suca c’a pompa” (con la pompa).

L’eufemismo grafico “800A” (per un palermitano, un messaggio in codice), racconta Agola, ha ispirato anche portachiavi, una casa discografica (800a records), e opere d’arte.

⇒ L’espressione “suca” è un’offesa per cui si può rischiare una denuncia? Sulla questione ho espresso il mio parere: potete leggerlo qui (nelle risposte ai commenti dei lettori).

In ogni caso, “suca” non è affatto un fenomeno locale: l’espressione, infatti, ha equivalenti in molte lingue del mondo. Dall’inglese (“suck it”), allo spagnolo (“chupala”, “chupame la pinga/pija”) al francese (“suce ma bite”).

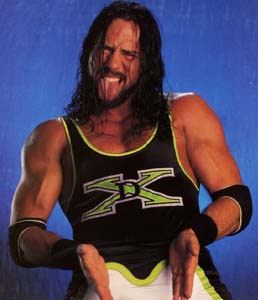

Il gesto irridente di X-Pac, wrestler della D-Generation X.

Negli Usa, “suck it” è diventato il tormentone ufficiale di D-Generation X, un gruppo di wrestling professionista attivo dal 1997 al 2010. Era una squadra che puntava tutto sulla provocazione, mostrandosi come gruppo di anarchici e menefreghisti: il loro slogan era «we got two words for ya: SUCK IT!» (abbiamo due parole per voi: succhialo!), accompagnato dal gesto di portare le braccia (laterali o incrociate a X) all’altezza dei genitali. Una scelta che li ha portati sotto i riflettori, in un Paese puritano.

Proprio questo gesto, tra l’altro, è usato – non solo negli Usa – anche dai tifosi delle squadre di calcio per irridere avversari fisicamente lontani, come raccontavo nell’enciclopedia dei gestacci. Anche a lunghe distanze, insomma, l’offesa arriva a destinazione.

La versione bolognese: “soccia” e “socc’mel”

Palermo non è l’unica città italiana che utilizza le metafore del sesso orale in un modo di dire. Altrettanto virale è il suo equivalente bolognese “socc’mel” (e “soccia”). Ma qui il verbo si arricchisce di sfumature diverse: non esprime solo derisione, superiorità e strafottenza. A Bologna il verbo è usato molto più spesso come esclamazione di stupore, incredulità, ammirazione: è l’equivalente (molto più forte) di “accidenti”. L’origine di questo modo di dire è semplice: le intense sensazioni psicofisiche che si vivono durante un rapporto orale sono usate per esprimere un’emozione intensa, anche non di tipo erotico.

Anche in bolognese sono presenti rafforzativi e varianti: sócc’mel bän (succhiamelo bene), e sócc’mel bän in pónta (succhiamelo bene in punta).

Nel 2010 è stato pubblicato un gioco a carte intitolato Sócc’mel, cui ha fatto seguito, nel 2012, un’espansione denominata Sócc’mel va in vacanza!

Insomma, anche in questo caso un modo di dire poliedrico e popolare, tanto che il cantautore bolognese Andrea Mingardi gli ha dedicato una canzone:

Alla napoletana: “vafammocc”

Una tazza con l’espressione napoletana.

In Campania c’è un’espressione che allude al sesso orale: “vafammocc”, letteralmente “vai a fare in bocca”. Un equivalente (vafanvuocc) è diffuso anche in Puglia.

In questo caso, il senso di scherno, offesa e superiorità è giocato ricalcando il suono di un’altra celebre espressione: vaffanculo (di cui ho raccontato l’origine qui). Si tratta quindi, linguisticamente parlando, di una “maledizione”: si augura il male a qualcuno.

Questa espressione, infatti, è usata per cacciare via una persona, mettendola (a livello immaginario) in una situazione sgradevole o dolorosa (trovate un campionario di maledizioni, italiane ed estere, qui). Ma in questa espressione il parlante ordina al destinatario di praticare il sesso orale non a lui, ma ad altri.

Infatti, il “vafammocc” non è usato in modo assoluto. Spesso si indicano anche i destinatari (immaginari) dell’atto: a “ziet”, a “soreta”, a “mammeta”, a “chi t’è mmuort” (a tua zia, a tua sorella, a tua mamma, ai tuoi defunti). Si infrange, insomma, un doppio tabù: si parla di sesso orale e lo si immagina per scopi incestuosi o addirittura necrofili.

Nonostante cotanta pesantezza, anche questa espressione è entrata nella cultura popolare: il rapper napoletano Uomodisu ne ha fatto una canzone, “Vafammock”: ha avuto più di un milione di visualizzazioni. Notevole, per un modo di dire così pesante.

Massimo Boldi mentre sfancula (dal film “Tifosi”).

“Ti hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanta gente che ci sta…”. Così cantava Alberto Sordi, attore celebre – tra l’altro – per il gesto dell’ombrello fatto a un gruppo di operai nel film “I vitelloni” di Fellini: anche questo è un modo di mandare a quel paese…

In questo articolo parlo di queste espressioni, tanto usate quanto poco conosciute: pochi sanno, infatti, che hanno una storia millenaria, perché derivano da antichi riti magici, i malefici. Sono l’equivalente linguistico del malocchio. Ed è per questo che sono presenti in tutte le lingue: più sotto (nei riquadri azzurri) ne elenco 51, in 12 lingue e 5 dialetti. Questo lungo elenco mostra quanto l’uomo può essere crudele, creativo e anche divertente persino nei momenti di rabbia: quando si tratta di sfanculare, la fantasia umana non conosce limiti di immaginazione, a ogni latitudine.

Le maledizioni – questo il nome tecnico di questo genere di espressioni – come tutte le parolacce non sono semplici parole: sono azioni (atti linguistici come diceva il linguista John Austin), tanto che spesso le accompagniamo con gesti delle mani e delle braccia (come raccontavo qui, elencando i gestacci più usati in Italia). Ma quali azioni facciamo con queste parole?

Come funzionano le maledizioni

Tipica maledizione veneta (la spiego nel riquadro delle situazioni imbarazzanti; da memegen.it).

Le maledizioni non si limitano a sfogare la rabbia, come le imprecazioni (porca vacca!). E non ledono l’autostima e l’immagine di una persona, come gli insulti (stronzo!).

Per capire come funzionano le maledizioni, facciamo un esempio: “va all’inferno!”. Dicendo questa frase, facciamo due azioni: cacciamo via una persona, e la mettiamo (a livello immaginario) in una situazione sgradevole o dolorosa (la morte e la dannazione eterna). Le maledizioni, infatti, sono l’esatto contrario degli auguri (buona Pasqua) o delle benedizioni (che tu possa essere felice): mentre con questi si immagina un futuro piacevole per un’altra persona, con le maledizioni si prefigura una cattiva sorte. Insomma, si augura al massimo livello “buona sfortuna”. Queste espressioni infatti sono un modo non solo per allontanare qualcuno, ma esprimono anche un desiderio di vendetta: “tu mi hai fatto soffrire? Vattene via, e prova anche tu qualcosa di brutto”. Anche solo a livello mentale, immaginando una situazione spiacevole.

La maledizione, dunque si basa su una mentalità magica, per la quale la parola e l’immaginazione hanno il potere di influenzare la realtà. Queste espressioni, infatti, si basano sulla fede che l’augurio (negativo) indirizzato a qualcuno si realizzi davvero. Dunque, parlare equivale a fare un sortilegio, un incantesimo, un malocchio: è una forza ostile che si può indirizzare a qualcuno per sopraffarlo.

In questo esercizio di immaginazione, ci sono infinite varianti. Nei riquadri qui sotto ho riunito 51 maledizioni, non solo in italiano ma anche in diversi dialetti (romanesco, veneto, napoletano, milanese, siciliano) e in varie lingue del mondo (inglese, francese, portoghese, arabo, cinese, norvegese, olandese, russo…) e li ho aggregati per tipo: si va dalle maledizioni più “pulp” e crudeli (persino dopo la morte e contro i defunti) a quelle bonarie. Molti di questi modi di dire evocano immagini terribili, altre prospettano situazioni assurde: è un viaggio nelle fantasie più creative e divertenti. Si augurano non solo morte, malattie e dolori fisici (una specie di contrappasso dantesco), ma anche di restare impegnati in attività senza senso: raddrizzare le banane, mungere tori, pettinare le oche…

Insomma, leggendo queste espressioni potete arricchire la vostra tavolozza espressiva a seconda del gusto e della situazione. Ma ne esistono molte altre ancora: alcune le trovate nel mio libro, altre, se volete, potete segnalarle nei commenti a questo post.

[ clicca sui + per aprire i riquadri ]

Una storia millenaria

Come avrete notato, c’è una sorprendente corrispondenza fra i modi di dire di lingue anche lontane. Perché, come dicevo all’inizio, le maledizioni hanno una lunghissima storia. Un tempo, infatti, le maledizioni erano formule che si inserivano in un rito preciso. Gli antichi Greci (come anche gli ebrei, gli egizi e tutte le culture antiche) prendevano un’unghia o un capello del nemico, pronunciavano su di esso una formula di maledizione (“possa tu soffrire le pene più dolorose…”) e poi lo bruciavano o lo gettavano in un pozzo o in un fiume, con una tavoletta su cui era incisa la maledizione. Nella formula erano citati, con un crescendo meticoloso, tutti gli organi del nemico fino alla sua anima.

Il calciatore brasiliano Romario sembra mandare qualcuno a quel paese.

Lo storico inglese William Sherwood Fox spiega questo rito con una metafora postale: la tavoletta su cui era incisa la maledizione era la lettera; il pozzo, la buca per lettere; gli spiriti dei trapassati erano i postini; gli dèi degli inferi i destinatari; la formula di accompagnamento era il francobollo di posta prioritaria.

Centinaia di queste tavolette sono state ritrovate dagli archeologi: come ha scritto Sigmund Freud, “è una bella fortuna che tutti questi desideri non posseggano l’efficacia che gli uomini preistorici attribuivano loro, giacché altrimenti sotto il fuoco incrociato delle maledizioni reciproche l’intera umanità sarebbe già da gran tempo andata distrutta».

Un esempio – molto divertente – di maledizione all’antica è questo numero di cabaret di Antonio Albanese, qui nei panni del siciliano Alex Drastico, un tipo molto incazzoso. Ecco la sequela di disgrazie che Drastico augura al ladro che gli ha rubato il motorino (dal minuto 1:50): “Che si spenga in una notte tutta buia, mentre incrocia un grosso tir guidato da un camionista ubriaco, morto di sonno e per di più inglese, e che per questo tiene la sinistra….”

Mentalità superstiziosa

Le maledizioni, dunque, appartengono al regno dell’immaginazione: sono profezie rivolte al futuro, e si basano sull’effetto nocebo (il contrario del placebo): costringono il destinatario a fare un pensiero sgradevole, spingendolo ad avere aspettative negative sul proprio destino. E a volte ci si suggestiona al punto da fare davvero andar male le cose.

La nostra lingua (e molte altre, come abbiamo visto) sono piene di queste espressioni, che a volte non sono immediatamente riconoscibii: l’espressione “accidenti” è la contrazione di “che ti venga un accidenti”, “mannaggia” è la contrazione di “mal n’aggia”, cioè abbia male.

Mandare qualcuno a quel paese è come fargli un rito vudu (foto Shutterstock).

Del resto, nonostante ci professiamo razionali, viviamo ancora di superstizioni, anche in senso positivo.

per esempio, dire “buon mattino” significa indurre un’aspettativa positiva, soprattutto all’inizio della giornata, dato che fin dai tempi antichi si credeva che le prime ore del giorno fossero determinanti per il resto della giornata. E lo stesso valore hanno anche le espressioni “in bocca al lupo”, “buona fortuna“, “in culo alla balena“, etc.

La nostra letteratura è piena di maledizioni: basti dire che nella Bibbia (Genesi, 3:14-19) è Dio stesso a maledire il serpente che tentò Adamo ed Eva (“Poiché hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita…”).

Volete approfondire? Trovate molti altri esempi e citazioni letterarie nel mio libro.

I bambini imparano le parolacce per imitazione. Ma spesso non ne conoscono il reale significato (Shutterstock).

Come comportarsi quando un bambino dice una parolaccia? Meglio sgridarlo, punirlo o far finta di niente? Si possono prevenire le volgarità nei più piccoli, e come?

Inutile negarlo: fra genitori e insegnanti, il turpiloquio scatena notevoli ansie. Soprattutto quando è usato come forma di violenza, per esempio nei casi di bullismo, o quando riguarda il sesso: come spiegare perché non si può dire frocio, sega o troia? Dire troppe parolacce disturberà lo sviluppo emotivo dei bambini, rendendoli violenti, insensibili o perversi? Sentire un linguaggio sboccato è un trauma per la loro delicata sensibilità?

Qui risponderò a tutte queste domande. Lo faccio ora perché proprio in questi giorni è uscito, su Focus Junior, il primo articolo in cui spiego, direttamente ai bambini, che cosa sono le parolacce, perché dirle (e non dirle) e quali sono i loro effetti.

Da questo sito, invece, mi rivolgo agli educatori, per indicare una strategia efficace e con basi scientifiche per affrontare le parolacce nei piccoli, sfatando alcuni miti infondati. Primo fra tutti, che le parolacce facciano sempre male ai bambini.

Quest’ultima affermazione è sbagliata, e basta riflettere un istante per accorgersene: si basa infatti su una generalizzazione, ovvero che le parolacce siano tutte uguali. Niente di più sbagliato: è come dire che lo sport è rischioso, ma nel concetto di “sport” rientrano non solo la boxe o il base jumping (salto nel vuoto da palazzi, ponti o da pareti rocciose con il paracadute), ma anche le bocce, il ping pong o il golf, che non hanno lo stesso livello di rischio dei precedenti.

Anche le parolacce sono una categoria generica, nella quale rientrano le espressioni più diverse: insulti (imbecille!), oscenità (sega), maledizioni (vaffanculo), imprecazioni (porca troia), scatologia (merda)… Sono locuzioni con contenuti ed effetti molto diversi, e non tutti dannosi. Senza contare che, come tutte le altre parole, anche le parolacce possono essere pronunciate con diverse intenzioni comunicative: per sfogarsi, per scherzare, per ferire…

Parolacce diverse, effetti diversi

Vediamo allora che cosa dicono le ricerche in merito agli effetti dei diversi tipi di scurrilità (per chi vuole approfondire e consultare direttamente le fonti, rimando all’ampia trattazione sul mio libro).

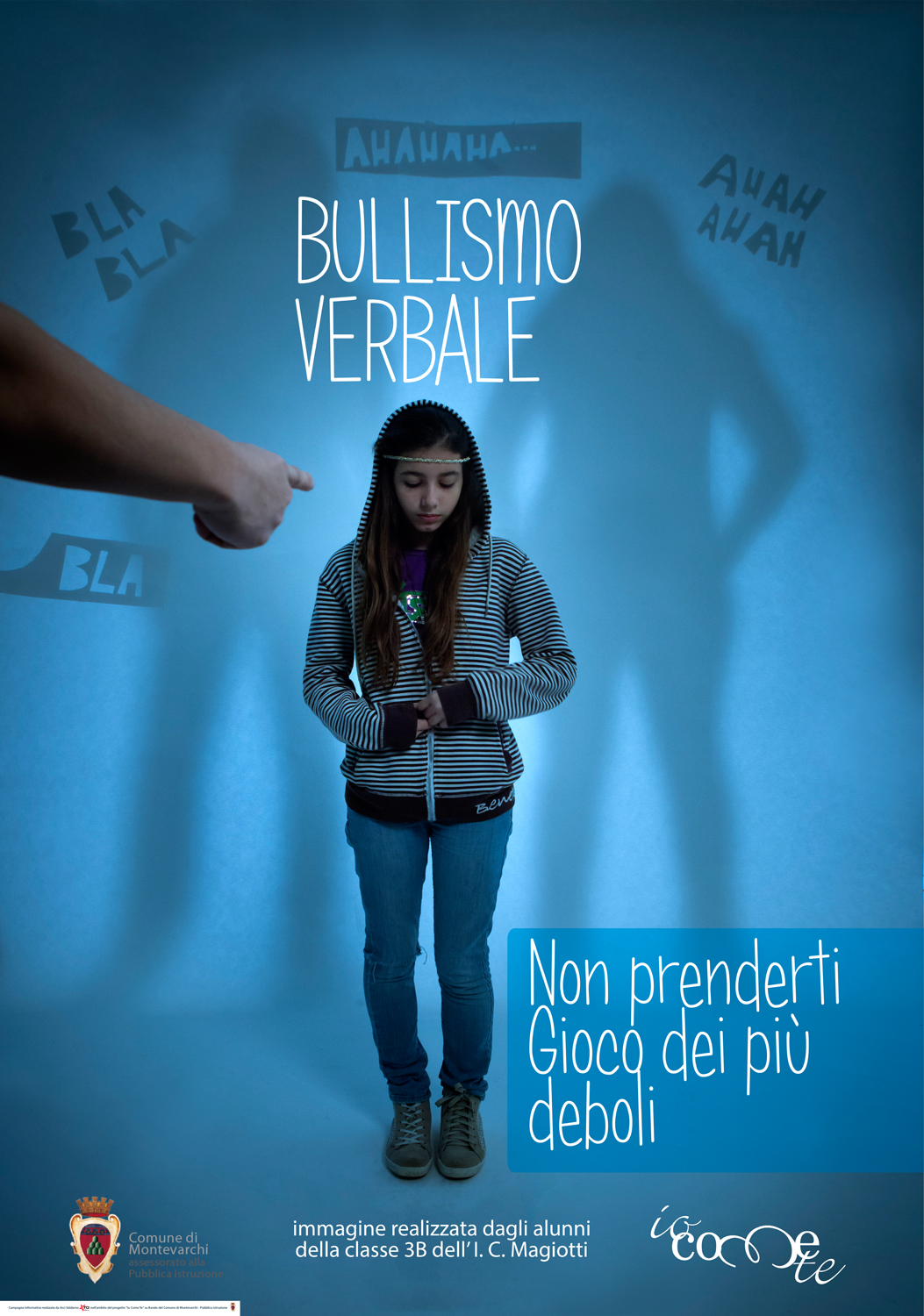

- insulti e maledizioni: i maltrattamenti verbali hanno sempre effetti negativi sui bambini. I minori che vengono insultati (da adulti o da coetanei) provano rabbia, imbarazzo, depressione, emarginazione. E possono diventare verbalmente violenti a loro volta. E’ il caso del bullismo, una forma di violenza verbale.

-

![]()

I bambini sono spesso crudeli: infieriscono su chi è debole e diverso (Shutterstock).

scatologia: parlare di cacca e affini non fa danni. Anzi: secondo molti educatori (compreso Gianni Rodari, come raccontavo qui) può essere persino benefico, perché aiuta i bambini a sdrammatizzare e sfogare le ansie sul controllo delle funzioni corporee (lo spettro di “farsela addosso”).

- imprecazioni: non c’è alcuna prova che ascoltare un adulto che impreca generi traumi in un bambino. L’unico rischio (certo) è che anche lui, nei momenti di rabbia, imiti il linguaggio degli adulti.

- oscenità: molti genitori credono che i loro discorsi sul sesso determineranno le abitudini sessuali dei figli, perciò pensano che possa turbarli sapere troppi dettagli (omosessualità, sesso orale, masturbazione), e sono preoccupati di come i termini sessuali detti dai figli saranno giudicati fuori dalla famiglia. Perciò, per evitare ogni rischio, eliminando i problemi alla radice, i termini sessuali vengono censurati, punto e stop. In realtà questo è un modo miope di relazionarsi: innanzitutto perché – lo sappiamo dai tempi di Freud – anche i bambini piccoli hanno impulsi sessuali, anche se non ne sono consapevoli. Alcuni studiosi affermano, anzi, che è più dannosa la censura, perché “produce effetti nocivi sull’immaginazione e sulla maturazione psicologica”, afferma Marjorie Heins, giurista, autrice del saggio “Not in front of children”. In sostanza, scrive Heins, nessuno ha mai dimostrato che l’esposizione a espressioni oscene abbia conseguenze traumatiche sui minori. A patto, però, che siano spiegate dagli adulti, come racconterò più avanti.

Intenzioni e inflazione

Campagna antibullismo del Comune di Montevarchi.

In generale, comunque, le parolacce in sè non fanno né bene né male: dipende da come vengono usate, ovvero dall’intenzione comunicativa (e anche dal contesto, come vedremo). Perciò bisogna distinguere:

– se le volgarità sono dette per offendere e svilire un bambino, avranno effetti negativi;

– se sono dette per sfogarsi non avranno effetti negativi (a parte l’imitazione: il bambino comincerà a usarle per sfogarsi, come facciamo noi);

– se sono usate per un riso liberatorio (come nell’umorismo escrementizio) possono avere effetti positivi;

– se sono dette per parlare di sesso, dipende: all’interno di una corretta educazione sessuale, sono ininfluenti; diversamente, rischiano di dare una prospettiva parziale o distorta dell’erotismo.

E, in generale, comunque, l’abuso di parolacce fa correre ai bambini lo stesso rischio che abbiamo noi adulti: l’inflazione.

Quando una parola, anche forte, viene ripetuta continuamente, in ogni circostanza, perde il suo potere espressivo perché ne diventiamo assuefatti (e un po’ sta accadendo a molte parolacce, come raccontavo qui).

Queste regole sono diventate la tesi di laurea (titolo: “Io lo dico alla maestra!”) appena discussa da una docente svizzera, Sabrina Chiesa, studente dell’Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni a Coira. Le racconto qui, con alcune integrazioni.

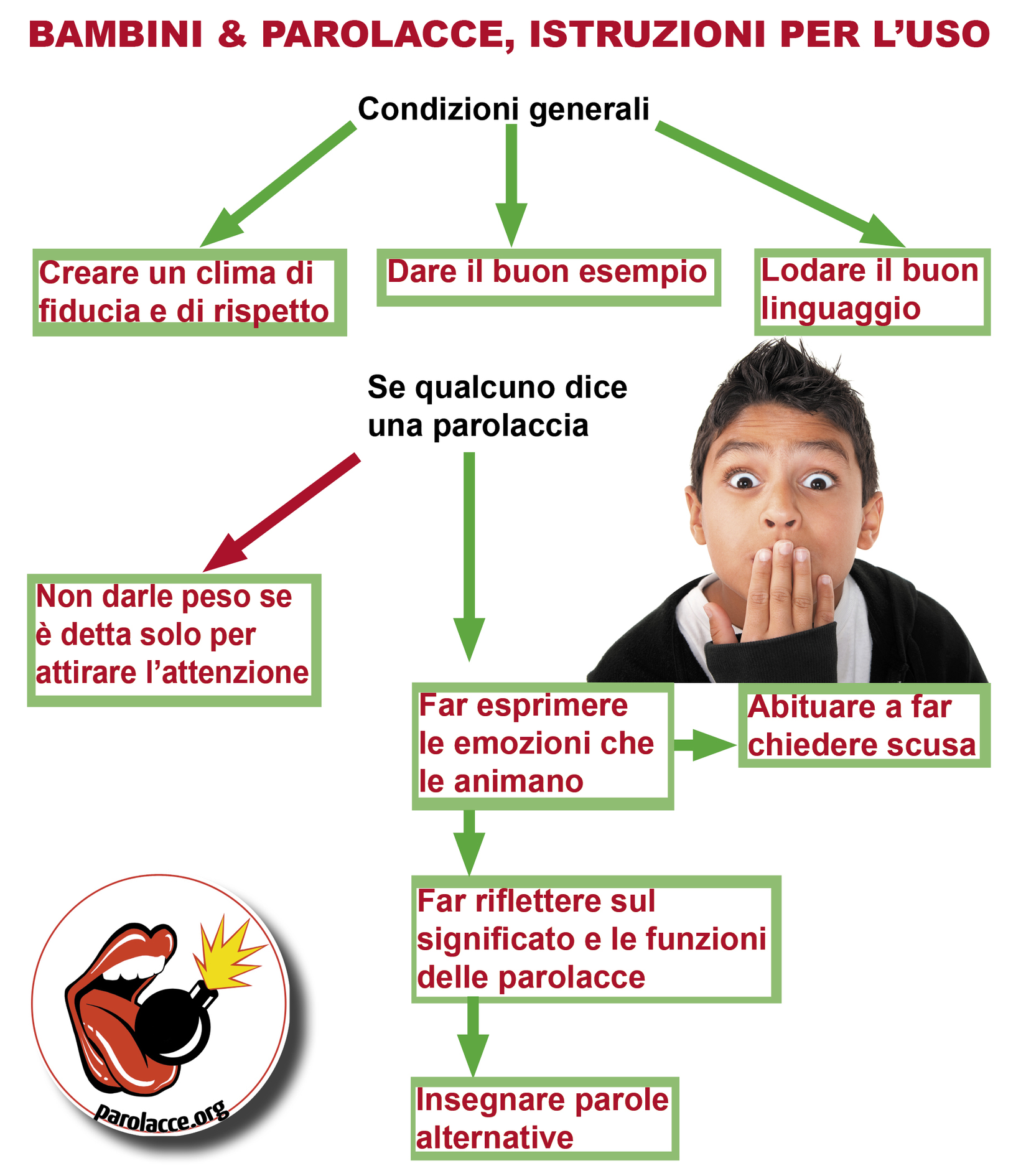

1) CREARE UN CLIMA DI FIDUCIA E DI RISPETTO (in classe o in famiglia): è la condizione principale per rapportarsi ai bambini in modo costruttivo. I bambini devono sapere che possono parlare di tutto con serenità

2) DARE IL BUON ESEMPIO: un adulto che predica bene (“Non dite parolacce, siate rispettosi!”) e alla prima occasione, per esempio quando guida, si mette a imprecare come un camallo, perde credibilità perché non è coerente. Il buon esempio viene sempre dall’alto.

3) LODARE IL BUON LINGUAGGIO: questa strategia dà molti più frutti rispetto alle punizioni verso chi usa un’espressione volgare.

4) NON DARE TROPPO PESO A UNA PAROLACCIA, se è detta con lo scopo di attirare l’attenzione. Se il bambino si accorge che dicendo parolacce riceve attenzioni (fossero anche rimproveri) tenderà a usarle spesso come strumento di richiamo.

La strategia per affrontare le parolacce: clic per ingrandire (foto Shutterstock).

5) RIFLETTERE INSIEME SUL SIGNIFICATO E LE FUNZIONI DELLE PAROLACCE: quando un bambino dice una parolaccia (e lo fa sempre “per sentito dire”), invece di punirlo è importante prima di tutto verificare se ne conosce davvero il significato. E distinguere: un insulto (stronzo) è diverso da un’imprecazione (cazzo!). Con un insulto si può ferire un’altra persona, quindi non va mai detto; mentre un’imprecazione non è rivolta a nessuno perché è uno sfogo.

Su alcune espressioni, per esempio quelle escrementizie, si può anche precisare quando si può dire ( in famiglia o fra amici, ma mai a scuola). Che lo vogliate o no, la conoscenza delle parolacce fa parte della competenza linguistica, ovvero dell’abilità a capire e parlare una lingua in modo corretto. E’ importante saper dire “Posso andare in bagno” ma anche capire cosa intende qualcuno quando ti dice che “Sei un cesso”. Certo, questa strategia diventa più impegnativa quando si tratta di espressioni oscene: spiegarne il significato in modo neutro e pacato comporta spendere più tempo rispetto a proibirle e basta. E presuppone, soprattutto, che l’adulto stesso sia sereno di fronte ad alcuni temi, il che non è scontato.

6) ESPRIMERE LE EMOZIONI: se un bambino dice una volgarità, è importante far emergere per quale motivo l’ha detta. Questo può aiutarlo a esprimere le sue emozioni facendogli prendere coscienza dei sentimenti in gioco. Per vincere il bullismo, ad esempio, più che punire o proibire gli insulti, è molto più efficace far parlare chi ne è vittima: questo porta i “carnefici” a rendersi conto che le loro offese possono far male nel profondo a un’altra persona. Il bullismo si può battere solo con l’empatia, come mostra la storia di Ivan, 12enne preso in giro dai coetanei perché non ama il calcio e ha la voce acuta. Come racconta la sua insegnante a “Repubblica”, “quando ha finito di leggere il tema in cui raccontava i suoi anni di bambino umiliato e respinto, i suoi compagni gli hanno fatto un applauso”.

7) ABITUARE A CHIEDERE SCUSA: se un bambino ha detto un insulto con l’intenzione di offendere, bisogna abituarlo a chiedere scusa, come farebbe se desse un pugno a un compagno.

8) INSEGNARE PAROLE ALTERNATIVE: le funzioni delle parolacce (esprimere rabbia, disappunto, disgusto, gioco, sorpresa….) sono importanti e non si possono eliminare. Perché privarli delle valvole di sfogo, che peraltro noi usiamo? Dunque, è utile insegnare ai bambini delle parole depotenziate (ovvero gli eufemismi, di cui ho parlato qui) per esprimere le loro emozioni: porca paletta (invece di porca puttana), salame (e non coglione), caspita (al posto di cazzo) possono aiutare i bambini a sfogarsi senza far male ad altri o infrangere le regole sociali.

Insomma, come dice la Heins, la vita è come una piscina: può essere pericolosa per i bambini. “Per proteggerli, si possono mettere sbarre e allarmi. Ma la cosa più efficace è insegnar loro a nuotare”.

Ho parlato di questo argomento su Radio Cusano Campus.

Ho parlato di questo argomento su Radio Cusano Campus.

Potete ascoltare l’audio cliccando il player qui sotto:

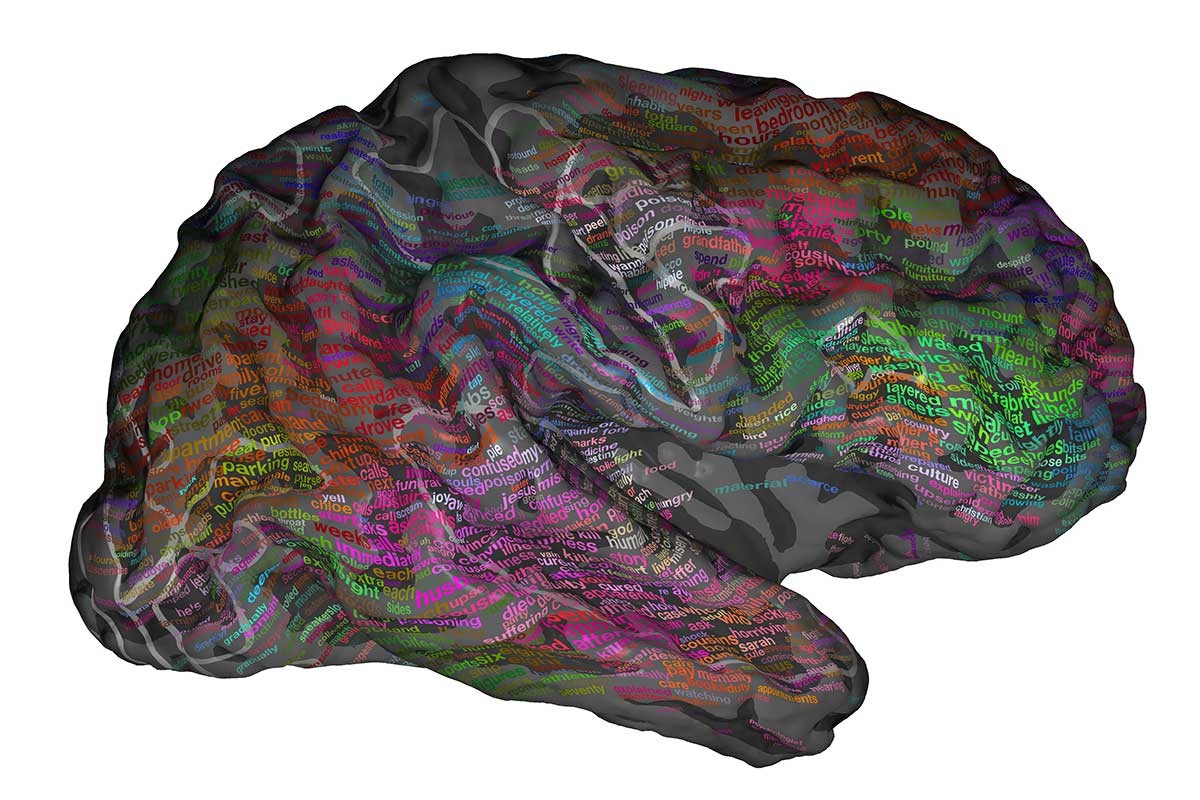

Pochi giorni fa un gruppo di scienziati dell’Università della California è riuscito a tracciare la prima mappa delle parole archiviate nel nostro cervello: non sono sparse a casaccio, ma sono raggruppate in aree precise, a seconda del loro significato. E dove sono memorizzate le parolacce? Con quale criterio?

Pochi giorni fa un gruppo di scienziati dell’Università della California è riuscito a tracciare la prima mappa delle parole archiviate nel nostro cervello: non sono sparse a casaccio, ma sono raggruppate in aree precise, a seconda del loro significato. E dove sono memorizzate le parolacce? Con quale criterio?La ricerca non ha studiato questi aspetti, ma la domanda è affascinante. Il modo in cui il nostro cervello archivia le parolacce aiuta infatti a capire molte cose non solo sulla funzione di queste parole speciali, ma anche su come si comporta il cervello. E riesce a spiegare gli strani sintomi di alcune malattie: perché chi è affetto dalla sindrome di Tourette può sviluppare l’irrefrenabile tic di dire parolacce (coprolalia)? Perché chi diventa afasico per traumi o ictus può perdere la parola ma non le parolacce?

La scienza ha dato alcune risposte, identificando quali aree del cervello sono deputate al controllo del turpiloquio (sopra, montaggio con foto Shutterstock).

Prima di raccontarle, però, è utile spendere qualche riga per raccontare più in dettaglio le nuove scoperte dei ricercatori americani guidati da Jack Gallant (la ricerca si può leggere qui). Gli scienziati hanno fatto ascoltare a 7 persone alcuni racconti tratti da una trasmissione radiofonica, “The moth radio hour”; nel frattempo, osservavano con la Risonanza magnetica funzionale quali aree del cervello si attivavano quando venivano pronunciate le varie parole: marito, camera da letto, parcheggio, veleno, nonno e così via. Alla fine hanno scoperto che le parole sono distribuite in più di 100 aree distinte in entrambi gli emisferi della corteccia cerebrale. Il risultato è rivoluzionario, perché finora gli studi avevano mostrato che le capacità linguistiche sono concentrate nell’emisfero sinistro.

Parole nell’emisfero cerebrale destro: il colore indica la categoria semantica. Quelle verdi sono associate a concetti visivi e tattili, quelle rosse a concetti sociali. (Alexander Huth /University of California).

Per esempio, la parola “top” (cima, sopra, apice, vertice, elevato) è memorizzata in 3 diversi punti del cervello: fra “vestiti” e altri lemmi relativi all’aspetto fisico; in un gruppo di parole che descrivono lo spazio e gli edifici e infine tra i numeri e le unità di misura.

I termini relativi ai numeri sono collocati vicino alla corteccia visiva, in un’area deputata anche al ragionamento spaziale. Insomma, il cervello tende a raggruppare le parole per aree semantiche affini, a seconda del loro significato. Interessante, ma è solo un punto di partenza: occorrono altre ricerche su un campione più ampio ed vario per comprendere meglio il funzionamento del cervello.

E le parolacce? In quali aree del cervello sono memorizzate? I ricercatori l’hanno scoperto anche grazie ad alcuni pazienti con storie straordinarie. Nel 1840, un calzolaio parigino, Luis Victor Leborgne, fu ricoverato all’ospedale di Bicêtre: non riusciva più a parlare. O meglio, le uniche cose che riusciva a dire erano “tan tan” e l’imprecazione “Sacro nome di Dio!” quando si arrabbiava. Solo alla sua morte, nel 1861, il neurologo Paul Broca scoprì che cosa gli era successo: non riusciva più a parlare perché aveva una lesione in un’area del cervello – poi chiamata in suo onore area di Broca, nell’emisfero sinistro – che controlla il linguaggio.

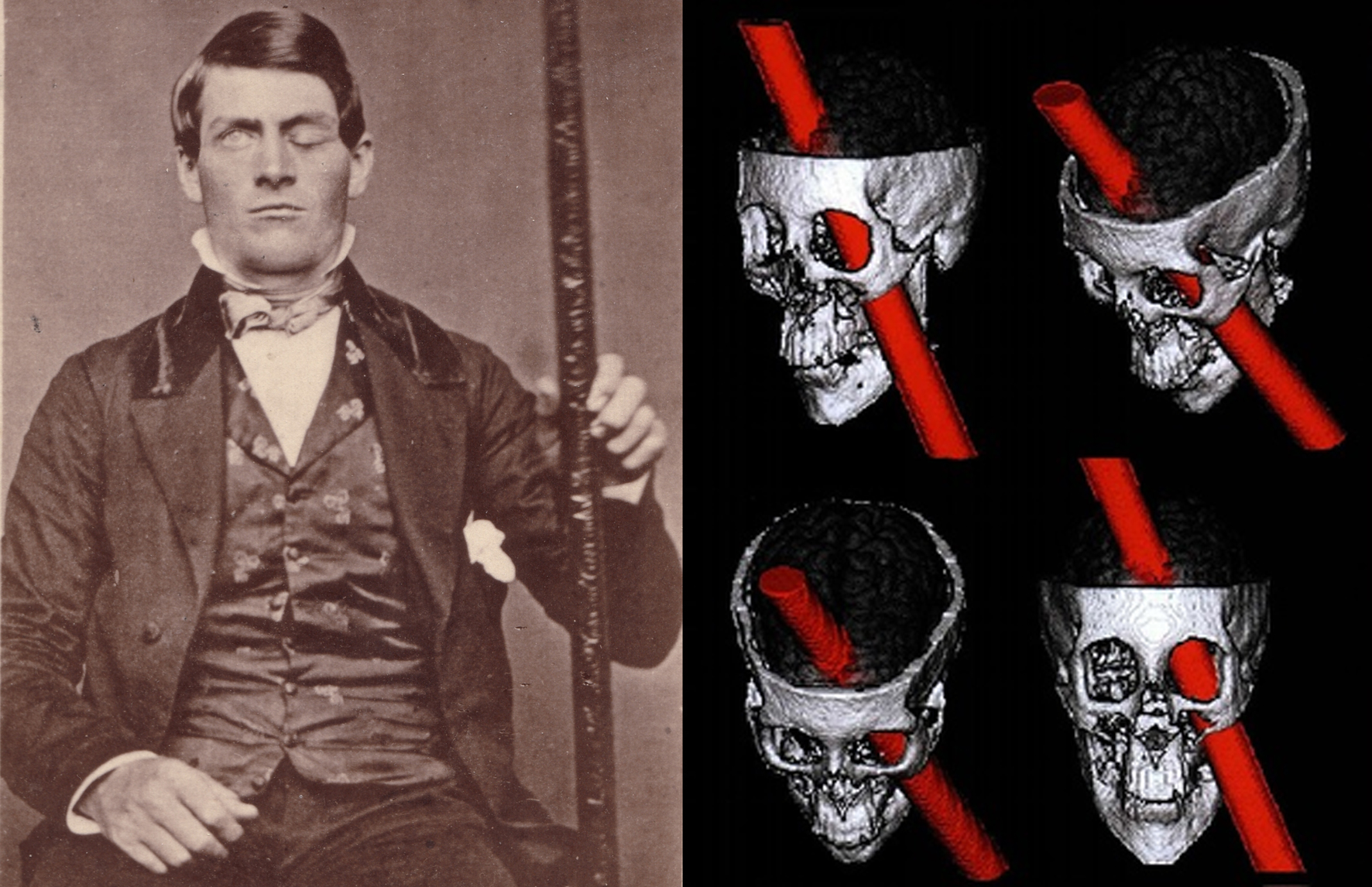

Phineas Gage posa con l’asta che gli attraversò il cranio (nella ricostruzione a destra). Da Wikipedia.

La scoperta rivoluzionò la neurologia: si scoprì per la prima volta che la nostra capacità di parlare dipende dall’integrità della corteccia cerebrale. Più avanti si sarebbe scoperto un altro fatto fondamentale: le parolacce, in particolare le imprecazioni, sono archiviate nell’altro emisfero, il destro. Ecco perché chi perde la parola per incidenti o ictus può conservare l’abilità a imprecare (se la lesione cerebrale è nell’emisfero sinistro).

Un altro paziente che ha segnato la storia degli studi neurologici sul turpiloquio è l’incredibile caso di Phineas Gage, un operaio statunitense che nel 1848, a 25 anni d’età, ebbe un incidente in un cantiere ferroviario: mentre inseriva una carica esplosiva in una roccia che doveva essere fatta saltare in aria, la polvere da sparo esplose, facendo schizzare in aria il ferro da pigiatura che stava usando.

L’asta gli attraversò il cranio, ma lui sopravvisse all’incidente: già dopo pochi minuti Gage era di nuovo cosciente e in grado di parlare. Ma da allora cambiò personalità in modo radicale: diventò intrattabile e incline alle bestemmie. Perché? Gli studiosi hanno ipotizzato che l’asta gli avesse danneggiato un’area del cervello chiamata gangli della base.

In realtà, è stato necessario più di un secolo per capire in dettaglio l’anatomia del turpiloquio. Soprattutto grazie ai progressi del neuroimaging, ovvero l’uso di tecnologie capaci di misurare l’attività del cervello: elettroencefalogramma, risonanza magnetica nucleare, tomografia a emissione di positroni, e così via.

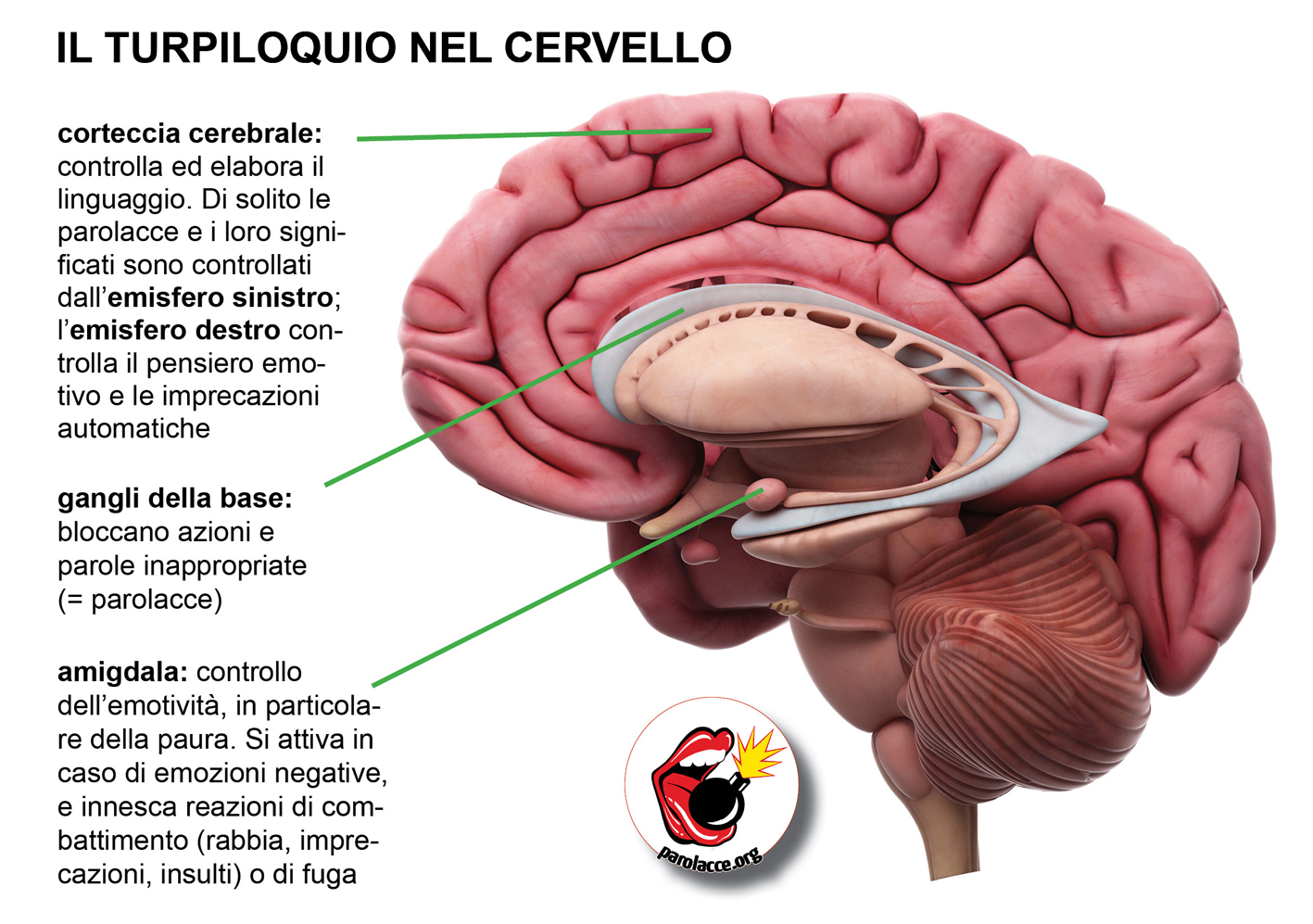

Quello che finora si è capito, in generale, è che le parolacce sono controllate per lo più da 3 aree cerebrali (elaborazione foto Shutterstock; chi vuole più dettagli li trova sul mio libro):

1) L’EMISFERO DESTRO, che controlla il pensiero emotivo: qui sono archiviate le imprecazioni, cioè le parolacce che diciamo per rabbia, dolore o sorpresa (“Cazzo!”, “Porca troia!”, “Merda”, etc). Si tratta in realtà di parole desemantizzate, cioè prive di significato letterale: infatti, se l’espressione è composta da più parole, il nostro cervello le tratta comunque come un blocco unico (e questo spiega perché riescono a dirle anche gli afasici); è il “turpiloquio automatico“, che è molto simile a un riflesso neurologico. Urlando una parolaccia riusciamo a esprimere, con una parola emotivamente carica, una sensazione che altrimenti sarebbe inesprimibile (è come dire: “Ahiiii!”);

1) L’EMISFERO DESTRO, che controlla il pensiero emotivo: qui sono archiviate le imprecazioni, cioè le parolacce che diciamo per rabbia, dolore o sorpresa (“Cazzo!”, “Porca troia!”, “Merda”, etc). Si tratta in realtà di parole desemantizzate, cioè prive di significato letterale: infatti, se l’espressione è composta da più parole, il nostro cervello le tratta comunque come un blocco unico (e questo spiega perché riescono a dirle anche gli afasici); è il “turpiloquio automatico“, che è molto simile a un riflesso neurologico. Urlando una parolaccia riusciamo a esprimere, con una parola emotivamente carica, una sensazione che altrimenti sarebbe inesprimibile (è come dire: “Ahiiii!”);

2) I GANGLI DELLA BASE: sono un’area profonda del cervello, che controlla le funzioni motorie; funziona come un freno censorio: se si rompe, imprechiamo senza limiti;

3) L’AMIGDALA: è una parte arcaica del cervello (nel sistema limbico) che elabora le emozioni e la memoria: la sua attività è legata in particolare alle emozioni negative (paura, sorpresa, rabbia). L’amigdala attiva reazioni di combattimento o di fuga; aumenta i nostri battiti cardiaci e ci rende meno sensibili al dolore (come ha scoperto un’interessante ricerca che raccontavo qui). E infatti quando siamo rabbiosi o impauriti diciamo insulti (“Stronzo!”), imprecazioni (“Cazzo!”) o maledizioni (“Vaffanculo!”).

Dunque, in generale, il cervello tratta le parolacce come un’attività motoria con una componente emotiva: e infatti le parolacce sono parole emotivamente cariche. Importante sottolineare che le parole sono considerate dal nostro cervello una forma di azione: come diceva il neurologo britannico John Hughlings Jackson, “l’uomo che per primo lanciò al suo nemico un insulto invece che una freccia, fu il fondatore della civiltà“. Gli insulti, infatti, sostituiscono – su un piano non cruento, perché simbolico – un’aggressione o un allontanamento: fa meno danni scagliare una parolaccia che una pietra (anche se a volte le parole feriscono come pietre).

Vista questa importante funzione, appare illusoria l’idea di poterle cancellare dalle nostre abitudini: sono profondamente radicate nel funzionamento del nostro cervello, soprattutto nei momenti di dolore. Ve ne potete accorgere quando per sbaglio inciampate o vi date una martellata sul dito: esclamerete “Merda!”, non certo “Accipicchia!”.

Detto questo, restano però ancora molti interrogativi aperti (e ne dico solo alcuni) sull’anatomia del turpiloquio; li propongo qui, e sarebbe interessante se che qualche scienziato prima o poi se ne voglia occupare:

– In quale aree cerebrali sono archiviati gli insulti e i termini osceni? Sono diverse rispetto a quelle delle imprecazioni?

– Quali sono i mediatori biochimici (ormoni, neurotrasmettitori) collegati all’uso delle parolacce?

– Gli imprecatori abituali hanno un cervello diverso rispetto a chi indulge poco alle volgarità?

– I gesti osceni sono archiviati nelle stesse aree cerebrali corrispondenti alle parole che sostituiscono?

– Cosa succede nel cervello di chi ascolta una parolaccia (“cazzo”) rispetto a quando ne ascolta il corrispettivo neutro (“pene”)?

– Le parolacce che conosciamo in altre lingue (inglese, spagnolo, francese…) attivano aree diverse rispetto ai corrispettivi nella nostra lingua madre?

Le domande potrebbero andare avanti all’infinito: perché parolacce sono un mondo ancora tutto da scoprire. Anche nella nostra testa.

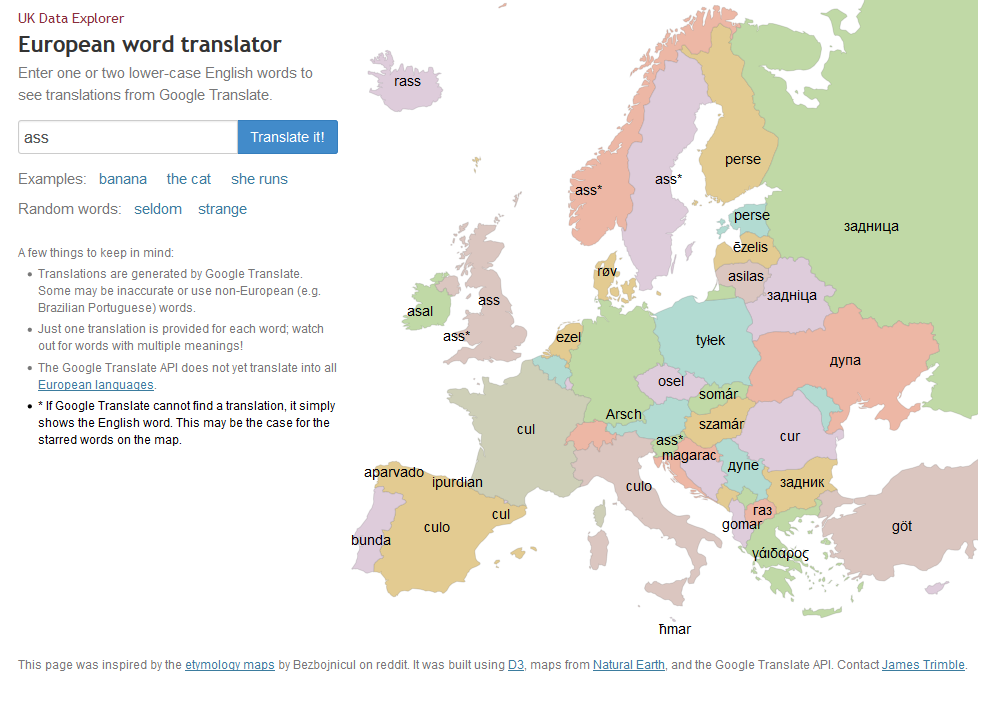

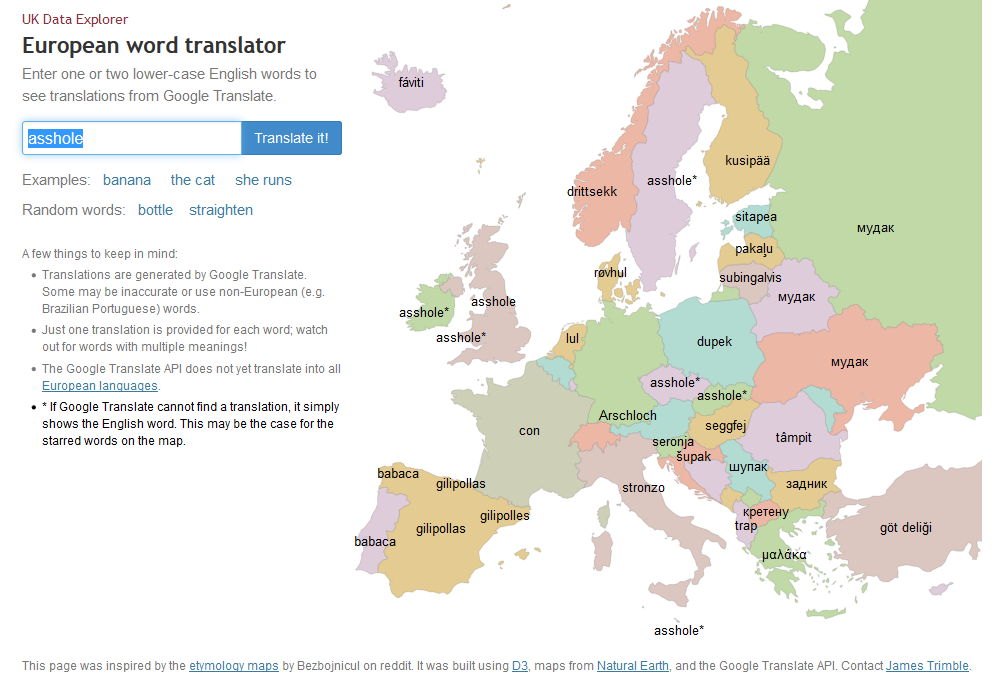

Il sito britannico Data explorer ha inaugurato uno strumento interessante: l’European word translator. E’ un traduttore automatico basato su Google, che integra una cartina d’Europa.

Il sito britannico Data explorer ha inaugurato uno strumento interessante: l’European word translator. E’ un traduttore automatico basato su Google, che integra una cartina d’Europa.Inserendo nella maschera una parola (in inglese), con un semplice clic il sito la traduce automaticamente nelle oltre 30 lingue europee, mostrando i risultati su una mappa.

Bella idea: utile per paragonare se, dove e quanto sia diffusa una parola con la stessa radice, o per vedere le somiglianze o le differenze fra le lingue del nostro continente.

L’ho messo subito alla prova con le parolacce: nella mappa in alto potete scoprire che culo si dice got in turco, osel in ceco e somàr in slovacco…. Ma in generale i risultati sono zoppicanti.

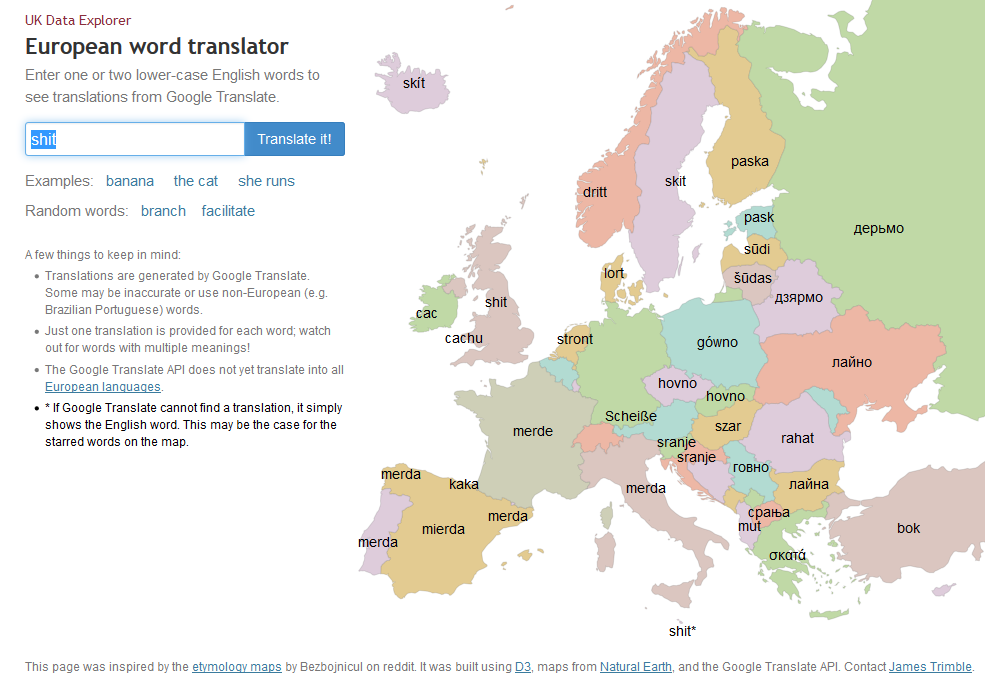

Il sito sembra funzionare bene con le parole scatologiche (escrementi e simili): clicca sull’immagine per ingrandire.

clicca sull’immagine per ingrandire.

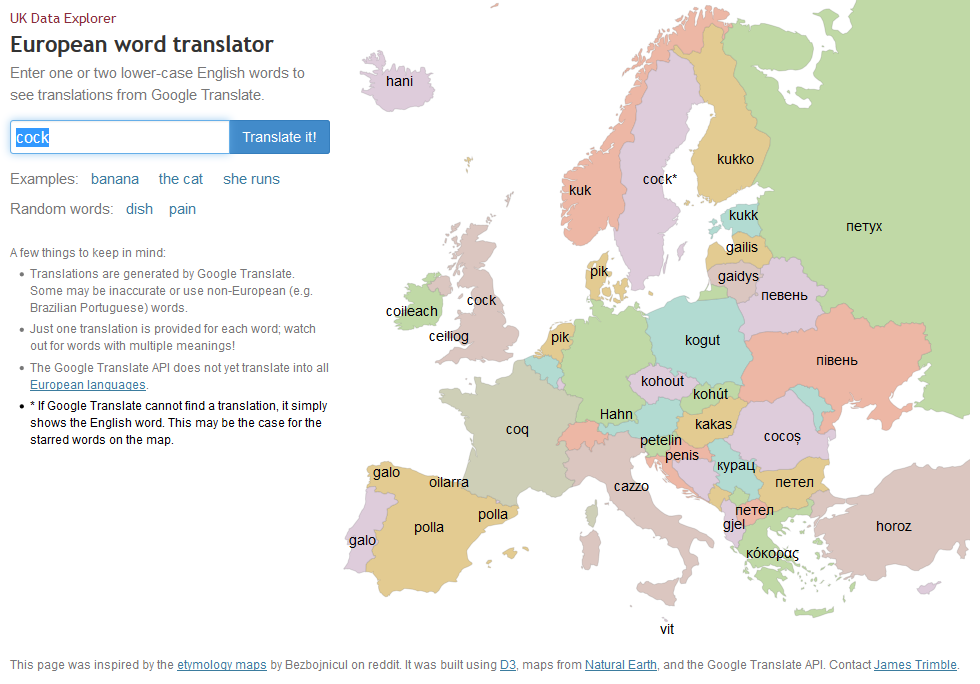

Ma se si testano le oscenità, i risultati sono insoddisfacenti.

Il pene è tradotto correttamente:

Il pene è tradotto correttamente:

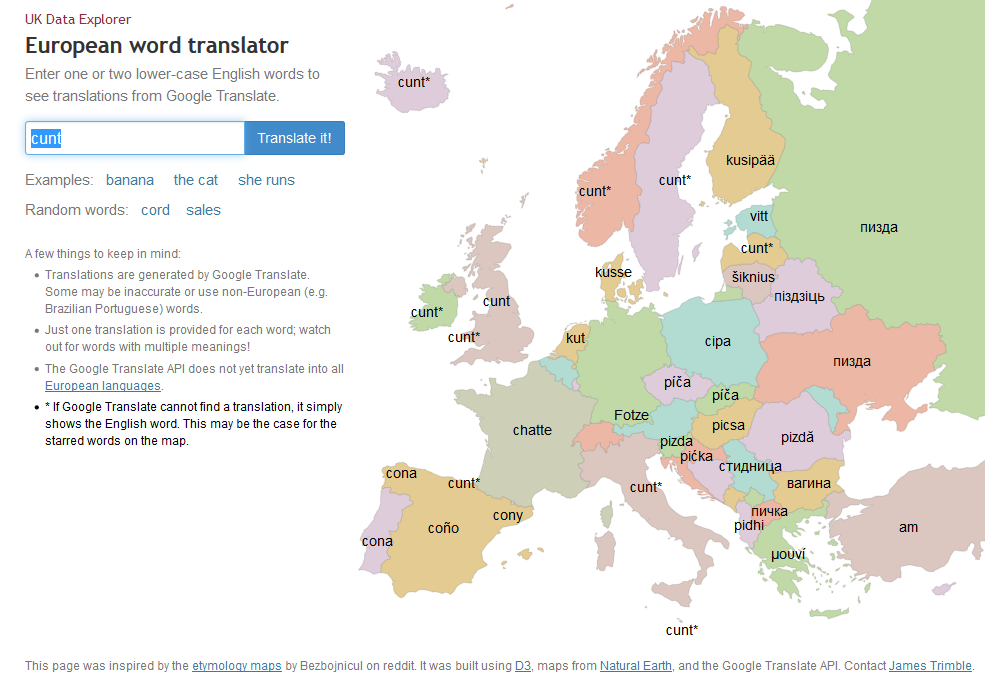

Ma se si passa alla vulva, i risultati sono insoddisfacenti, per lo meno per l’Italia:

Ma se si passa alla vulva, i risultati sono insoddisfacenti, per lo meno per l’Italia:

Un caso di sessismo? Non è detto. Anche sugli insulti Google non è sempre all’altezza.

La parola asshole (stronzo) è tradotta correttamente:

La parola asshole (stronzo) è tradotta correttamente:

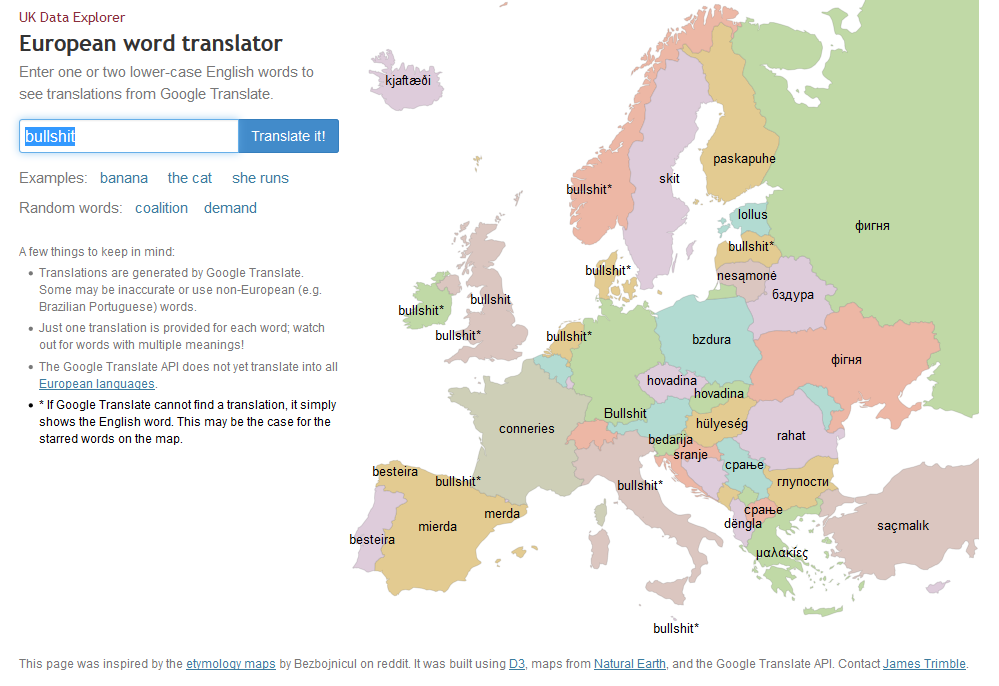

Ma la parola bullshit (cazzata, fregnaccia) no:

Ma la parola bullshit (cazzata, fregnaccia) no:

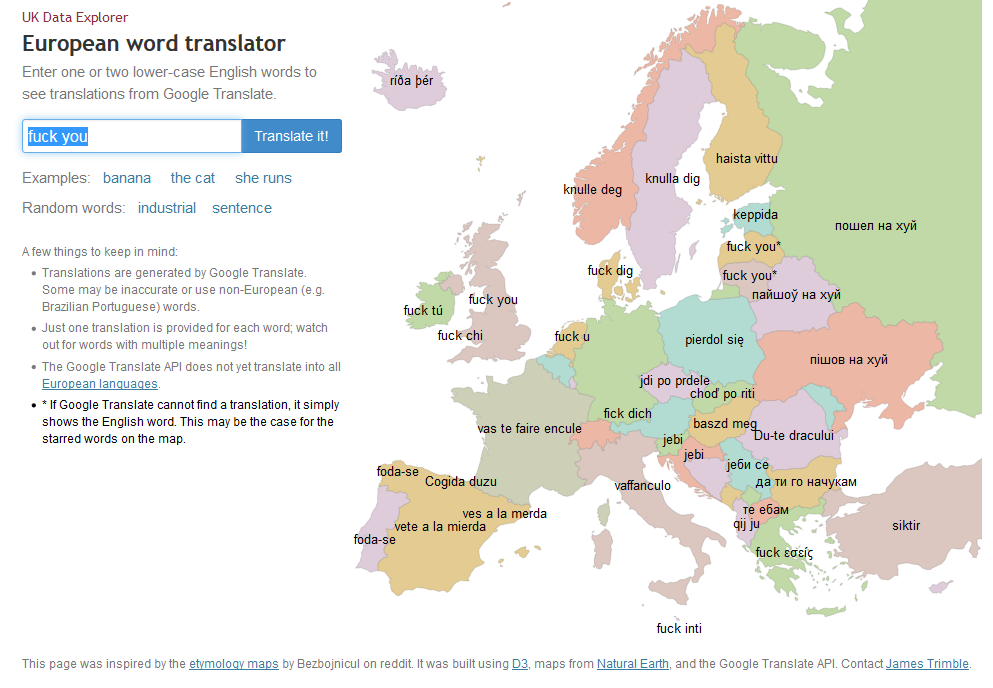

Ultimo test, le maledizioni. Anche in questo caso, risultati altalenanti.

L’espressione fuck you (fottiti, vaffanculo) è tradotta correttamente in tutte le lingue:

L’espressione fuck you (fottiti, vaffanculo) è tradotta correttamente in tutte le lingue:

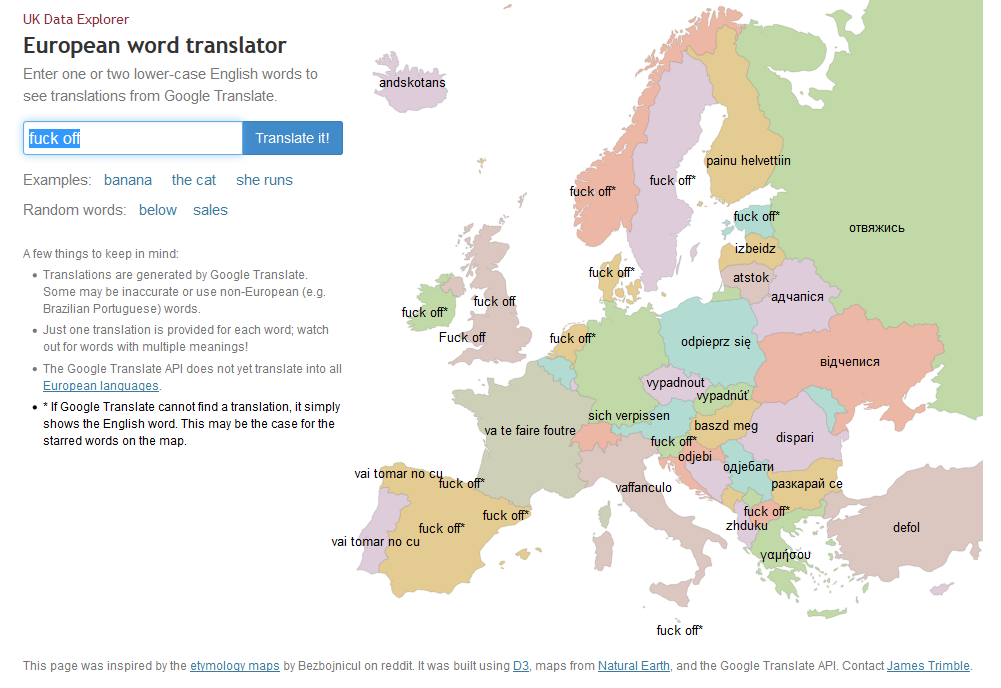

Ma il quasi equivalente fuck off (vaffanculo) no:

Ma il quasi equivalente fuck off (vaffanculo) no:

Come spiegare questi risultati? Ecco alcune ipotesi:

1) Non tutte le lingue possiedono un variopinto carnet di parolacce: tempo fa raccontavo quanto il tedesco sia povero di espressioni volgari. Per questo motivo è spesso molto difficile tradurre una parolaccia da una lingua all’altra.

2) Non tutte le lingue hanno espressioni volgari equivalenti: per mandare qualcuno a quel paese, noi evochiamo un atto sessuale passivo (vaffanculo: qui la sua storia e il suo significato), così come gli inglesi, i francesi (vas te faire encule) e i portoghesi (va a tomar no cu). Ma i tedeschi mandano a pisciare (sich verpissen, ma a volte a farti fottere: fick dich), mentre gli spagnoli a cagare (o a stare tra gli escrementi: vete a la mierda). Se tradurre è un’arte difficile, tradurre gli insulti è ancora più difficile: ne ho parlato qui.

3) Alcune parole diventano parolacce a seconda del contesto: il francese queue non significa solo cazzo. Il suo senso originario è coda, ma può voler dire anche manico, stecca, strascico… Per tornare all’esempio di bullshit, letteralmente vuol dire “merda di toro”, e Google la traduce (sbagliando) con porcheria, rifiuti. Molte parolacce sono sensibili al contesto: acquisiscono o perdono sfumature di significato a seconda della frase in cui sono inserite. Ecco perché i traduttori automatici non funzionano adeguatamente se non si inserisce la frase intera con l’espressione ingiuriosa (e a volte neppure così).

4) Spesso i linguisti tendono a considerare il turpiloquio come un linguaggio di serie B: o per perbenismo (“sono parole brutte, diseducative”) , o per snobismo (“è un linguaggio povero”). Ecco perché a volte i (cattivi) dizionari non riportano il turpiloquio, come raccontavo qui. Una censura assurda e fuori dal tempo: le parolacce esistono e sono usate da più di 4 mila anni.

Insomma, i traduttori automatici devono fare ancora molta strada per funzionare bene con le parolacce: espressioni tutt’altro che semplici da rendere da una lingua all’altra.

Come risolvere questi problemi? Esistono ben pochi dizionari specializzati nel turpiloquio: come “The alternative dictionaries“, frutto di contributi degli internauti. Ma occorrono fior di linguisti per passare al vaglio tutte le parolacce di una lingua e trovarne le traduzioni efficaci in altre lingue.

E quando un insulto non ha espressioni equivalenti in un’altra lingua, uno strumento come il volgarometro può aiutare i traduttori a identificare quali parolacce abbiano uguale carica offensiva da una lingua all’altra, pur attingendo a significati o metafore differenti.

Insomma, in un mondo sempre più globalizzato il turpiloquio è una sfida aperta per i linguisti attenti alla realtà. E anche al business: una buona traduzione delle parolacce servirebbe non solo agli adolescenti goliardi in trasferta all’estero, ma anche all’industria letteraria o cinematografica, tanto per fare due esempi. Altrimenti, tanto per dirne una, la versione slovacca di “The Wolf of Wall Street”, il film più volgare della storia, non sarebbe possibile.

The post Le parolacce e le falle di Google first appeared on Parolacce.]]>

Il mese scorso, un episodio calcistico ha avuto un effimero momento di gloria: Francesco Totti, il bomber della Roma, ha mandato a fare in culo l’arbitro Nicola Rizzoli durante la partita contro l’Udinese (v. foto qui sopra).

Il mese scorso, un episodio calcistico ha avuto un effimero momento di gloria: Francesco Totti, il bomber della Roma, ha mandato a fare in culo l’arbitro Nicola Rizzoli durante la partita contro l’Udinese (v. foto qui sopra).

Motivo? Il direttore di gara l’aveva involontariamente ostacolato in una conclusione a rete.

L’episodio, con il suo corollario di moralismi (“ha dato il cattivo esempio in campo e fuori”), scandalo (“sono stati troppo teneri con lui, meritava l’espulsione”) e scuse di rito (“ho sbagliato, chiedo scusa”), sembrava uno dei soliti.

Ma poi è successo qualcosa che mi ha fatto cambiare idea: il grande Totti può aiutarci a riflettere sul fatto che le parolacce sono parole magiche.

Ripercorriamo quindi questo episodio, senza timore di infierire sul capitano della Roma, operato il mese scorso al legamento crociato e tuttora convalescente: dalle ultime notizie la sua guarigione sta procedendo con passi da gigante.

Per giudicare i fatti, avvenuti il 13 aprile, bisogna esaminare il contesto in cui sono maturati. La Roma è in svantaggio di 1 rete a 0 all’inizio del 2° tempo, e vede pregiudicata la sua rincorsa all’Inter, prima in classifica.

Il nervosismo è nell’aria. Ricevendo un assist, Totti tira in porta, sbaglia, e nella manovra si ritrova molto vicino all’arbitro in area di rigore. E gli dà la colpa del mancato gol, mandandolo 3 volte a fare in culo. Rizzoli reagisce estraendo il cartellino giallo: Totti è ammonito (poi il giudice sportivo gli comminerà una multa di 1.000 euro).

Giusto o sbagliato? Il regolamento del calcio della Figc è chiarissimo: prevede l’espulsione di un giocatore che usi un linguaggio offensivo, ingiurioso o minaccioso (regola 12, vedi qui).

L’ammonizione, invece, è prevista per chi “manifesti la propria disapprovazione con parole o gesti”.

Ma il “vaffanculo” non è una semplice disapprovazione, bensì – linguisticamente parlando – una maledizione: significa augurare il male a un’altra persona. Nell’antichità, e nelle popolazioni “primitive”, l’equivalente del “vaffanculo” sono i sortilegi magici, riti con cui si augura ogni sorta di disgrazie al destinatario, dalle malattie alla povertà, fino alla morte (“va’ a morì ammazzato” è un’altra maledizione). Anticamente, si pronunciavano le maledizioni su un oggetto appartenuto alla vittima (capelli, capi di abbigliamento) e poi si gettava il tutto in un fiume o sottoterra. Proprio come nei riti vudù.

Un comportamento, questo, che ieri come oggi si basa su una credenza chiara: che una parola abbia il potere di influenzare la realtà. Non è certo un privilegio esclusivo del vaffanculo: la psicoterapia, le preghiere, la poesia, gli auguri, si basano tutti – ciascuno a proprio modo – sulla fede nel potere della parola.

FooTooKit: bambolina per riti vudù lanciata per i Mondiali 2006.

Non solo i calciatori, ma anche i tifosi credono nella magia.

E proprio in nome di questa fede, riteniamo che Totti andava punito come minimo con l’espulsione. Basta ricordare che cosa è successo dopo il “fattaccio” in campo.

Il capitano della Roma, per trarsi dall’impaccio dalla mancata (e meritata) espulsione, ha dichiarato: «Ho sbagliato, preso dalla trance agonistica sono andato oltre le proteste e ho mancato di rispetto a Rizzoli come arbitro e come uomo, quindi chiedo scusa».

Ma non era solo una “mancanza di rispetto”: il Francesco nazionale, infatti, ha dimostrato di credere nella magia dei sortilegi, propri e altrui. Quando, una settimana dopo la partita (e le polemiche che ne sono scaturite), Totti è stato operato d’urgenza per il cedimento del legamento crociato, egli stesso ha commentato: «Me l’hanno gufata: si parlava di squalifica e invece mi sono fatto male a un ginocchio».

Come ricorda il dizionario, “gufare” significa “fare discorsi considerati di malaugurio, portare sfortuna”. Dunque, alla luce di tutto questo, Totti mostra di credere nel potere della magia. E delle maledizioni: chi di “gufata” ferisce, di “gufate” si sente vittima.

Del resto, l’intero episodio ha diverse suggestioni simboliche: il 13 aprile, giorno maledetto; il “vaffa” pronunciato 3 volte, come in una litania; i 3 gol segnati poi dalla Roma; e il 19, giorno dell’infortunio con conseguente operazione al legamento. Tant’è vero che Totti ha commentato: «Anche l’altra volta (la frattura del perone del 2006, ndr) era il giorno 19. Meno male che il 19 mi sono sposato, almeno quello…».

Alla luce di tutto questo, Totti non può invocare la “trance” agonistica per sminuire la portata di un atto magico in cui crede con tanto ardore.

Perciò, meglio sarebbe stato se l’arbitro Rizzoli l’avesse espulso: anche perché , così, nessuno l’avrebbe “gufato” … Ma ormai la storia è andata diversamente. A questo punto, vista la sensibilità di Totti verso le formule magiche, non ci resta che augurargli… “in culo alla balena!”.

The post Totti, vaffa, gufi e… vudù first appeared on Parolacce.]]>

L’esempio massimo,

L’esempio massimo,