L’ultimo a pagare lo scotto è stato il calciatore argentino Lionel Messi: qualche giorno fa ha donato un paio delle sue scarpe alla tv egiziana MBC Masr, per un’asta a scopo benefico. E invece è successo il finimondo. Eccettuati i ringraziamenti di rito della presentatrice Mona El-Sharkawy, il resto degli egiziani si è imbufalito. Perché in Egitto (e in tutto il mondo arabo) mostrare le scarpe, e in particolare la suola, è un atto di grande disprezzo.

L’ultimo a pagare lo scotto è stato il calciatore argentino Lionel Messi: qualche giorno fa ha donato un paio delle sue scarpe alla tv egiziana MBC Masr, per un’asta a scopo benefico. E invece è successo il finimondo. Eccettuati i ringraziamenti di rito della presentatrice Mona El-Sharkawy, il resto degli egiziani si è imbufalito. Perché in Egitto (e in tutto il mondo arabo) mostrare le scarpe, e in particolare la suola, è un atto di grande disprezzo.Le suole, infatti, sono a contatto con la terra e quindi evocano la sporcizia. Tanto che chiamare qualcuno gazma (scarpa) è un grande insulto. Così com’è un affronto lasciare le scarpe rovesciate sulla soglia di casa di qualcuno (attenti a farlo negli alberghi!) o camminare a casa di qualcuno indossando le scarpe.

Insomma, si è creato un vero incidente diplomatico: «La nostra povera gente non ha bisogno di Messi» ha commentato il portavoce della Federcalcio egiziana Azmy Megahed. «Avrebbe fatto meglio a darsi gli scarpini in testa e a darli in testa ai suoi tifosi. Non abbiamo bisogno delle sue scarpe né della beneficenza di ebrei o israeliani. Dia le scarpe al suo Paese, l’Argentina è piena di poveracci». Non è stato l’unico commento negativo: «Avesse regalato la sua maglia del Barcellona avrei capito, ma quelle scarpe rappresentano un’umiliazione», ha aggiunto il presentatore tv e deputato Said Hasasin.

Insomma, un’iniziativa benefica si è trasformata in un boomerang. Poteva capitare a chiunque: a volte, se non si conoscono i codici di una cultura diversa, si rischia di dare segnali equivoci. Tanto più con il corpo, che è ambiguo per sua natura: gli stessi gesti possono caricarsi di significati diversi a seconda delle fobie, delle credenze, delle sensibilità di un popolo.

Ma attenzione: mostrare la suola delle scarpe non è l’unico gesto che può farvi passare un guaio all’estero. Ci sono molti gesti per noi “neutri”, innocenti, che invece fuori dall’Italia possono assumere significati spregiativi, offensivi o osceni.

Avevo passato in rassegna tutti i gestacci usati in Italia (qui), e il significato antropologico dei gesti insultanti (qui). Ora ecco la terza puntata: la lista degli 11 gesti da evitare quando siete in un’altra nazione. Conoscere questi “falsi amici gestuali” (molti sono davvero insospettabili) è fondamentale se non volete fare figuracce o urtare le sensibilità altrui.

(foto e bandiere Shutterstock)

(foto e bandiere Shutterstock)

(foto e bandiera Shutterstock)

(foto e bandiera Shutterstock)

(foto e bandiere Shutterstock)

(foto e bandiere Shutterstock)

(foto e bandiere Shutterstock)

(foto Wikipedia, bandiera Shutterstock). E in questo video potete vedere come concretamente si fa questo gesto.

(foto Wikipedia, bandiera Shutterstock). E in questo video potete vedere come concretamente si fa questo gesto.

(foto e bandiera Shutterstock)

(foto e bandiere Shutterstock)

(Robin Williams in una foto Wikipedia, bandiere Shutterstock)

Il gesto si chiama “cutis” (foto e bandiere Shutterstock)

(foto e bandiera Shutterstock)

E, per finire, una variante del gesto di Messi: visto così, vien da dare ragione agli arabi…

(foto e bandiere Shutterstock)

Se vi è piaciuto questo articolo, potrebbero interessarvi anche:

L’enciclopedia dei gestacci dell’italiano

L’enciclopedia dei gestacci dell’italiano

La mano a carciofo, quello strano gesto con cui diciamo tutto

La mano a carciofo, quello strano gesto con cui diciamo tutto

Il più famoso è il cin-cin: se fate un brindisi con amici giapponesi, evitatelo come la peste. Nel Paese del Sol Levante, infatti, significa pene, nel senso di organo sessuale maschile (montaggio con foto Shutterstock). Ma non è l’unica espressione italiana che, in altre lingue, ha un significato volgare.

Il più famoso è il cin-cin: se fate un brindisi con amici giapponesi, evitatelo come la peste. Nel Paese del Sol Levante, infatti, significa pene, nel senso di organo sessuale maschile (montaggio con foto Shutterstock). Ma non è l’unica espressione italiana che, in altre lingue, ha un significato volgare.Avevo già raccontato (qui) i casi contrari: ovvero le parole straniere che in italiano suonano come parolacce. Ora, però, visto che si avvicinano le vacanze (e i viaggi) di Pasqua, vale la pena conoscere i fenomeni inversi: i “falsi amici” italiani, ovvero le nostre parole che hanno assonanze con parolacce straniere: ne ho trovate 28 in 8 lingue (se avete altri casi da segnalare aggiornerò la lista). Se le conosci, le eviti: se non volete rischiare equivoci o situazioni imbarazzanti…

Gli Szeki Kurva, gruppo punk.

Se andate a Praga, non dite che avete preso una curva: in ceco, kurva non è una strada tortuosa, significa puttana. Il termine è diventato molto celebre, tanto da essere usato anche in altri Paesi dell’est: Polonia, Russia, Ucraina, Bielorussia.

Se andate a Praga, non dite che avete preso una curva: in ceco, kurva non è una strada tortuosa, significa puttana. Il termine è diventato molto celebre, tanto da essere usato anche in altri Paesi dell’est: Polonia, Russia, Ucraina, Bielorussia.

E ha un’etimologia curiosa: il termine, infatti, ha davvero a che fare con le curve. In passato, infatti, le donne che avevano difetti fisici (tra i quali le gambe “incurvate” o “arcuate”) erano emarginate perché considerate inadatte al lavoro nei campi e ad allevare figli. Così, alle “zitelle” con questo difetto fisico, non restavano molte alternative: spesso diventavano prostitute. E come tali erano mal viste dalle altre donne, che hanno caricato di disprezzo il termine kurva.

Non è l’unico termine imbarazzante in ceco. Anche la parola panna può creare equivoci: significa vergine, che non è una parolaccia ma introduce un tema sessuale mentre siamo convinti di parlare di cibo.

E il nostro avverbio così ha una pronuncia simile a kozy, che vuol dire capre ma anche tette.

Qui, la parola panna è ancora più pesante che in Repubblica ceca: significa mettere, anche nel senso di fottere, scopare. E attenti: portto non è un molo ma vuol dire puttana, come akka (occhio quando fate lo spelling: non è la H!). La parola bimbo, invece, è per adulti: significa tetta, sciocco, coglione.

Qui, la parola panna è ancora più pesante che in Repubblica ceca: significa mettere, anche nel senso di fottere, scopare. E attenti: portto non è un molo ma vuol dire puttana, come akka (occhio quando fate lo spelling: non è la H!). La parola bimbo, invece, è per adulti: significa tetta, sciocco, coglione. ![]() Se dite che state seguendo un ciclo di conferenze, potreste risultare comici: ha la stessa pronuncia di csikló, che significa clitoride. Ma va decisamente peggio per chi ha un amico o un marito si chiama Pino: non chiamatelo ad alta voce in strada, perché il suo suono è identico a pina, che vuol dire fica.

Se dite che state seguendo un ciclo di conferenze, potreste risultare comici: ha la stessa pronuncia di csikló, che significa clitoride. Ma va decisamente peggio per chi ha un amico o un marito si chiama Pino: non chiamatelo ad alta voce in strada, perché il suo suono è identico a pina, che vuol dire fica.

“Nonna, passami la canna!”

Nonostante le notevoli corrispondenze fra la nostra lingua e lo spagnolo, i “falsi amici” sono numerosi. Anche fra le espressioni volgari. Per esempio, parlando di verdure, attenti a dire porro: significa persona goffa, maleducata e stupida, ed è anche un sinonimo gergale di spinello. Così come il burro non è un alimento: vuol dire asino, incivile, grezzo.

Chi si occupa di lavorazione delle pelli, meglio che sappia che concia, in molti Paesi latino-americani (Argentina, Perù, Bolivia, Cile, Guatemala, Paraguay, Uruguay) ha lo stesso suono di concha, fica (in origine significa conchiglia).

Se volete andare a pranzo in Messico, Ecuador, Honduras, El Salvador o in Nicaragua, state attenti a parlare di mensa con una cameriera: significa stupida, tonta. In Argentina, invece, se dite che amate dedicarvi all’orto, non stupitevi se chi vi ascolta resterà interdetto: state parlando del culo.

Ma il capolavoro più sorprendente di ambiguità è la parola bergamasca: una donna che dica “Yo soy bergamasca”, può suscitare l’ilarità generale. Perché “berga” ha lo stesso suono di verga (cazzo), e masca significa “mastica”: la sua frase, quindi, può essere intesa come “Io sono mastica cazzo”.

Il portoghese non è una lingua monolitica: come lo spagnolo, in America Latina si arricchisce di nuovi vocaboli e significati. E, soprattutto in Brasile, terra di immigrazione, si mescola con altre lingue: l’italiano è una di queste. Ecco perché, in alcuni Stati brasiliani, le parole italiane sono entrate nei modi di dire gergali. Come testimonia il sito Brazzil.com, mosca, polaca, minestra, piranha, a dispetto delle apparenze, significano tutti “puttana” (e mosca può significare anche fica). Mentre ferramenta non si riferisce al negozio di utensili: significa affare nel senso di pene. Ma non è tutto. In Brasile, se dite a una donna “Posso entrar?”, potreste ricevere uno schiaffo: entrar significa anche penetrare, fottere.

Quando Sarkozy disse: “Taci, povero coglione”.

La stretta parentela fra italiano e francese può generare molti equivoci. Se dite, guardando il cielo, “Che belle scie“, la frase, in francese, suonerebbe “Che bella cacata” perché scie, in francese, ha la stessa pronuncia di chier = cagare.

E ricordate che con, in francese, non è una congiunzione ma significa figa, stronzo (è diventata celebre quando la usò l’ex presidente Nicholas Sarkozy per zittire un contestatore).

Attenti, infine, a tradurre baciare con baiser (vuol dire anche scopare) e gatta con chatte (che indica anche la vulva).

La distanza fra le radici linguistiche dell’italiano e dell’anglosassone produce poche assonanze volgari. Fra le più evidenti c’è ass, che non vuol dire asso ma (negli Usa) culo, stupido. Ma nella lista delle parole pericolose bisogna segnalarne due italiane che sono entrate nel dizionario inglese con significati del tutto diversi: bagnio (con la i) non vuol dire toilette ma bordello; e bimbo non vuol dire bambino ma sciacquina, oca giuliva, svampita.

La distanza fra le radici linguistiche dell’italiano e dell’anglosassone produce poche assonanze volgari. Fra le più evidenti c’è ass, che non vuol dire asso ma (negli Usa) culo, stupido. Ma nella lista delle parole pericolose bisogna segnalarne due italiane che sono entrate nel dizionario inglese con significati del tutto diversi: bagnio (con la i) non vuol dire toilette ma bordello; e bimbo non vuol dire bambino ma sciacquina, oca giuliva, svampita.

La processione fallica Kanamara Matsuri.

L’ho già anticipato all’inizio di questo post: in giapponese, chinchin (pronuncia: cin cin) vuol dire pene. Tant’è vero che il festival della Kanamara Matsuri, la processione fallica che si svolge ogni anno a Kawasaki per propiziare la fertilità, è chiamato anche Chinchin Matsuri (festival del… cazzo). Se siete in Giappone, quest’anno l’appuntamento è fissato per il 3 aprile. E se volete brindare con gli amici giapponesi, dovete usare un’altra espressione: “kanpai”.

L’ho già anticipato all’inizio di questo post: in giapponese, chinchin (pronuncia: cin cin) vuol dire pene. Tant’è vero che il festival della Kanamara Matsuri, la processione fallica che si svolge ogni anno a Kawasaki per propiziare la fertilità, è chiamato anche Chinchin Matsuri (festival del… cazzo). Se siete in Giappone, quest’anno l’appuntamento è fissato per il 3 aprile. E se volete brindare con gli amici giapponesi, dovete usare un’altra espressione: “kanpai”.

Ma perché in italiano per brindare usiamo l’espressione cin cin? In effetti, l’espressione ha origini orientali, per la precisione cinesi: deriva infatti da qǐng qǐng, che significa “prego, prego”. Queste parole erano usate fra i marinai di Canton come forma di saluto cordiale ma scherzoso, e si diffuse nei porti europei. E’ entrato nei nostri modi di dire per la somiglianza onomatopeica con il suono prodotto dal tintinnare di due bicchieri tra loro.

Ho parlato di questo post con Monica Sala e Max Venegoni su Radio Montecarlo. Potete ascoltare il podcast con il mio intervento cliccando qui.

Ho parlato di questo post con Monica Sala e Max Venegoni su Radio Montecarlo. Potete ascoltare il podcast con il mio intervento cliccando qui.

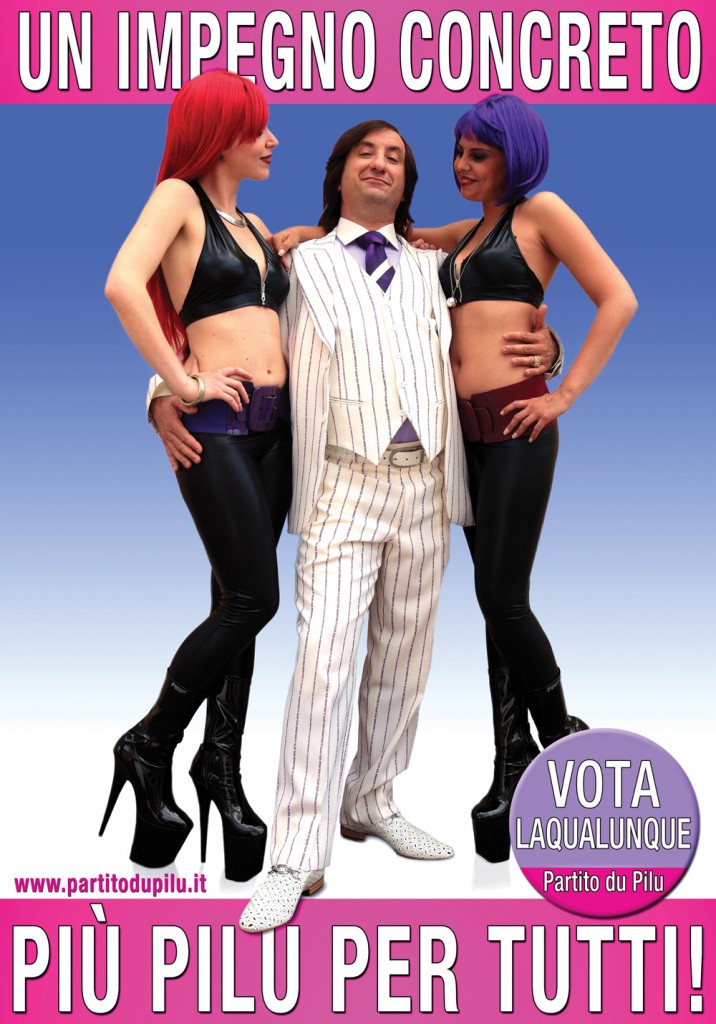

Antonio Albanese nei panni di Cetto Laqualunque: l’emblema del meridionale approfittatore e corrotto.

Da dove arriva la parola terrone? Un lettore di questo sito mi spinge a tornare sull’argomento. Perché ripropone un pregiudizio duro a morire: ovvero, che terrone abbia a che fare coi terremoti. Niente di grave: in questo errore sono caduti fior di linguisti. Ma ora cercheremo di mettere un punto fermo in questa faccenda. Partiamo dalla mail del lettore, Fabrizio Furiosi: “Sono di famiglia milanese. Mio nonno (nato nel 1891) spiegava che la parola derivava da terra ballerina: i primi immigrati, specialmente pugliesi, arrivavano dal meridione, riconosciuto storicamente come la terra dei terremoti. Tanto che i meridionali venivano apostrofati con «Uè! tera balerina!»”…

E’ davvero questa l’origine dell’epiteto? Intanto, si nota subito un errore nella ricostruzione: gran parte dei terremoti più violenti d’Italia sono avvenuti in Sicilia, Calabria, Abruzzo e Basilicata ma non in Puglia. E proprio da Sicilia e Calabria (non dalla Puglia) sono arrivati gran parte degli immigrati al Nord. Ma la questione di fondo è un’altra: chi prenderebbe in giro qualcuno perché nella sua terra c’è stato un sisma? In Italia ci sono molti immigrati cileni, ma non ho mai sentito nessuno prenderli in giro per i loro frequenti, oltre che violenti terremoti. Avete mai sentito qualcuno insultare un altro per le catastrofi naturali che ha subìto? “Ehi, terra franosa! Ehi, alluvionato!!”.

La ricostruzione è irreale, non regge. Eppure, ci sono caduti fiori di linguisti: il “Dizionario moderno” (1908) di Alfredo Panzini, curato da Bruno Migliorini riconduce terrone a una fusione fra terr(emoto) e (meridi)one. Forse perché le frasi citate dal lettore Furiosi sono esistite davvero: ma erano un modo – diciamo così – bonario di alleggerire un insulto che ha in realtà una forte carica spregiativa. La parola terrone non ha nulla a che vedere coi terremoti: dalla fine degli anni ’70 i linguisti (come Ruggero Stefanini) hanno abbandonato questa ipotesi, e anche le altre che circolavano fino a quel momento: “mangiatore di terra”, “del colore della terra”. Anche il Dizionario etimologico della lingua tialiana della Zanichelli lo ribadisce: “il riconoscimento in terrone di ‘legato alla terra‘ sembra il più ovvio e accettabile”.

Una delle prime apparizioni del termine risale infatti al 1600, in un documento scritto dall’erudito fiorentino Antonio Magliabechi: «Quattro settimane sono scrissi a Vostra Signoria illustrissima e l’informai del brutto tiro che ci fanno questi signori teroni di volerci scacciare dal partito delle galere, contro ogni equità e giustizia». Qui teroni sta per grandi latifondisti, proprietari terrieri. Poi il termine passò a qualificare – sempre con disprezzo – i contadini, i braccianti agricoli. A maggior ragione nei secoli successivi, quando, con l’industrializzazione, il contadino era visto sempre con disprezzo, dall’alto in basso: le parole spregiative villano, burino e cafone hanno lo stesso significato svilente.  Ma, osserva acutamente Piero Angelini in un interessante saggio, terrone non era un semplice contadino: era “il lazzarone, il pezzente, il plebeo, il contadino sottosviluppato che sopravvive non lavorando, ma raspando la terra. Il marginale di campagna che quando non mendica o non ruba, è costretto a brucare e a frugare nella terra, per far pietanza di tutto ciò che nella nostra cultura è più interdetto: chiocciole e ghiande, funghi e insettucci; e per contorno, cos’altro se non terra? Il mangiaterra segue una dieta che oscilla tra due estremi: cosucce della terra, resti e rifiuti quali vitto giornaliero, ma carne e grassi quando l’accatto o il furto riesce. Un individuo accecato dalla fame e dalla rabbia, dall’invidia e dalla paura“. Così lo vedevano (e lo dipingevano) i funzionari del Regno sabaudio inviati a governare il Sud.

Ma, osserva acutamente Piero Angelini in un interessante saggio, terrone non era un semplice contadino: era “il lazzarone, il pezzente, il plebeo, il contadino sottosviluppato che sopravvive non lavorando, ma raspando la terra. Il marginale di campagna che quando non mendica o non ruba, è costretto a brucare e a frugare nella terra, per far pietanza di tutto ciò che nella nostra cultura è più interdetto: chiocciole e ghiande, funghi e insettucci; e per contorno, cos’altro se non terra? Il mangiaterra segue una dieta che oscilla tra due estremi: cosucce della terra, resti e rifiuti quali vitto giornaliero, ma carne e grassi quando l’accatto o il furto riesce. Un individuo accecato dalla fame e dalla rabbia, dall’invidia e dalla paura“. Così lo vedevano (e lo dipingevano) i funzionari del Regno sabaudio inviati a governare il Sud.

Dunque, terrone – nell’Italia dei grandi flussi migratori, dopo la seconda Guerra mondiale – era il maschio che minacciava i posti di lavoro (e le donne) dei settentrionali, e quindi era visto con paura, disprezzo e scherno. Per combatterlo, bisognava dipingerlo come parassita, ladro, fannullone, ignorante e incivile. Lo stesso tipo di disprezzo e di paura che oggi suscitano gli immigrati africani o dell’est europeo: quando ci si sente minacciati dall’invasione di altri popoli (ci rubano le donne, ci rubano i posti di lavoro, ci rubano le case), il razzismo è la difesa più rapida. E’ l’emarginazione, la caccia all’uomo.  Che poi i lombardi (o i piemontesi, o i veneti) abbiano declinato questo epiteto anche in senso bonario (terra ballerina), beh: questa è un’altra storia. Più soggettiva, più episodica, ma non certamente l’intento originario dell’epiteto. Tanto che per sdrammatizzare una tensione reale, molti comici (da Diego Abatantuono, fino a Checco Zalone e Antonio Albanese) hanno messo a nudo queste dinamiche di emarginazione, come pure alcuni difetti endemici del Sud: il familismo e il clientelismo innanzitutto. Il terrone che loro mettono alla berlina è l’ignorante, con scarsa voglia di lavorare, rozzo, maleducato, approfittatore, che disprezza le norme igieniche e le regole elementari della convivenza civile. Difetti che si possono trovare a tutte le latitudini.

Che poi i lombardi (o i piemontesi, o i veneti) abbiano declinato questo epiteto anche in senso bonario (terra ballerina), beh: questa è un’altra storia. Più soggettiva, più episodica, ma non certamente l’intento originario dell’epiteto. Tanto che per sdrammatizzare una tensione reale, molti comici (da Diego Abatantuono, fino a Checco Zalone e Antonio Albanese) hanno messo a nudo queste dinamiche di emarginazione, come pure alcuni difetti endemici del Sud: il familismo e il clientelismo innanzitutto. Il terrone che loro mettono alla berlina è l’ignorante, con scarsa voglia di lavorare, rozzo, maleducato, approfittatore, che disprezza le norme igieniche e le regole elementari della convivenza civile. Difetti che si possono trovare a tutte le latitudini.

Se volete approfondire questo argomento, mi sono occupato di terrone anche qui, qui e qui.

The post L’origine della parola “terrone”. Una volta per tutte first appeared on Parolacce.]]>