Diciamo la verità: il “vaffa” fa sempre notizia. Sarà anche inflazionato ma resta pur sempre una delle parolacce più usate della nostra lingua (la 10°, come ho raccontato in questa analisi).

E resiste all’inflazione: due sentenze recenti della Cassazione, questa e questa hanno ribadito che questa espressione è un‘ingiuria che manifesta disprezzo verso un interlocutore.

Eppure, di questa parolaccia sappiamo poco. Innanzitutto, che tipo di espressione è? Linguisticamente parlando, è un’espressione formulaica o verbo polirematico: in parole povere, è una frase fatta, un prefabbricato linguistico, tanto da essere quasi indeclinabile (culo resta sempre al singolare, anche se il vaffa è rivolto a più persone: andate affanculo).

Ma cosa vuol dire esattamente vaffanculo? Su Internet circolano interpretazioni a dir poco fantasiose: come quella secondo cui “vaffa” era il nome del palo usato nel Medioevo per i condannati a morte… Niente di più sbagliato, anche se l’origine di questa espressione non è molto chiara, così come il suo significato: vuol dire augurare un rapporto anale attivo o passivo?

Pubblicità con doppio senso: è del 2013.

Innanzitutto, un po’ di storia, che ho ricostruito grazie al prezioso contributo di un collega linguista, Giovanni Casalegno. La prima testimonianza di questa espressione nella nostra letteratura è piuttosto recente. Si trova in un romanzo di Aldo Palazzeschi Roma, del 1953. “La signora Sequi s’alzò dal divano sul quale sedeva vicino a lui, con gli occhi sbarrati e le mani sui fianchi gridò: «va a ffanculo!». Come sempre accade, però, l’inserimento di una parola in un’opera letteraria avviene a distanza di molti anni dalla sua diffusione nell’italiano parlato: sicuramente il vaffa è molto più antico.

Da allora, comunque, il vaffa ne ha fatta di strada. Probabilmente siamo l’unico Paese al mondo che ha segnato la nascita di un movimento politico con un vaffa contro la politica: il V-Day organizzato nel 2007 da Beppe Grillo. E’ stata una manifestazione itinerante senza precedenti, che raccolse oltre 300mila firme per riformare i criteri di candidabilità dei politici. Senza dimenticare che c’è un’intera canzone, “Vaffanculo” di Marco Masini, diventata una hit nel 1993 (ma in questo campo i rapper statunitensi ci fanno una bella concorrenza):

L’espressione è una contrazione di “vai a fare in culo”, dove il verbo fare va inteso in senso generale come “praticare”. Significa “vai a praticare il sesso anale”, la sodomia, sia in senso attivo che passivo: una pratica che è sempre stata vista, in passato, in modo spregiativo fin dai tempi dei Romani (almeno per quanto riguarda il sesso passivo; su quello attivo erano più tolleranti).

Dal punto di vista funzionale, il vaffa rientra tra le maledizioni: significa scacciare qualcuno augurandogli un destino sgradevole. Nella visione – come ricorda Steven Pinker – che il sesso è un atto di forza promosso da un maschio attivo che ricade su una femmina passiva sfruttandola o danneggiandola. Tant’è vero che inculare significa anche sfruttare, fregare, danneggiare.

Ed è probabile che la fortuna espressiva del vaffa abbia anche una ragione sonora, musicale: la parola è costituita da 3 consonanti fricative (la doppia labiale f e la dentale v), che comportano un’espulsione di fiato, e sono spesso usate, come afferma il fonosimbolismo, nelle espressioni che significano disgusto, disprezzo, rifiuto, condanna, insofferenza: come le parole vomito, fetente, fanfarone, fesso, schifo.

Di recente, è emerso che Sharon Stone e Pupi Avati, mentre giravano un film a Roma, si salutassero con «Vaffanculo Pupi», «Vaffanculo Sharon», perché all’attrice statunitense piace il suono della parolaccia. Del resto, potrebbe non essere un caso che anche in inglese un’espressione equivalente sia costruita con la stessa consonante: fuck off. E anche sul fuck occorre smontare una leggenda metropolitana. Ovvero che sia l’acronimo di “furnicating under consent of the king”… (cioè si poteva fornicare solo con un permesso del re) come ben spiega Wikipedia inglese.

A fronte di questa espressività sonora, però, bisogna sottolineare un difetto del vaffa dal punto di vista prosodico: la sua lunghezza. Quattro sillabe per scacciare qualcuno sono un po’ tante: non è un caso che gran parte degli insulti più efficaci sono costituiti da 2 sillabe (stronzo! pirla!, etc). D’altronde se, come diceva il filosofo Schopenhauer, l’insulto è un giudizio abbreviato, deve a maggior ragione essere breve e incisivo. Tant’è vero che il trio Aldo, Giovanni e Giacomo ne ha evidenziato l’effetto comico nel film “Tre uomini e una gamba” (1997): in una celebre scena Aldo pronuncia il vaffa più lungo della storia del cinema italiano (6 secondi):

Ma a parte l’efficacia espressiva, il vaffa esprime anche una verità poco nota: l’Italia è uno dei Paesi in cui il sesso anale è più diffuso. Il 56% degli italiani nati tra il 1937 e il 1988 ha avuto rapporti eterosessuali di questo tipo, per lo più in rapporti di coppia. Lo afferma un serissimo e documentatissimo libro di sociologia La sessualità degli italiani di Maurizio Barbagli, Gianpiero Dalla Zuanna e Franco Garelli (Il Mulino, 2010). Dice a pag. 200/201: “il numero di coppe eterosessuali che li pratica (i rapporti anali) è cresciuto, durante il secolo scorso sia in Europa che negli Usa. Sorprendentemente, però, questo processo è iniziato, o è stato comunque più rapido, in Italia rispetto agli altri Paesi sui quali abbiamo dati. (…) Nella seconda metà del Novecento, la quota degli uomini italiani che hanno avuto rapporti anali con una donna è stata 5 volte più alta di quella degli inglesi. La diffusione di questa pratica è comunque molto maggiore da noi anche rispetto agli Usa e alla Francia”. La fonte del libro è, a sua volta, lo studio di T. Sandfort e altri “Sexual pratices and their social profiles” in M. Hubert “Sexual behaviour and Hiv/Aids in Europe”, London, 1998 (pag. 106-164).

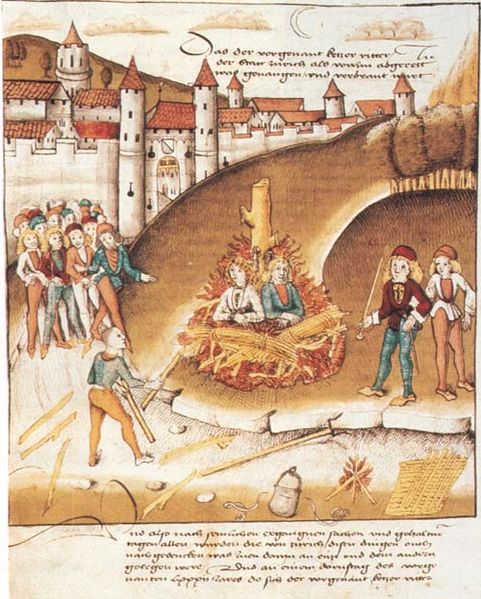

Due sodomiti condannati al rogo in una miniatura del 1447: le condanne a morte durarono fino al 1700.

I motivi? Due, dicono Barbagli e colleghi. Primo, la maggior dipendenza delle donne dal partner, per una maggiore disuguaglianza di genere. Le donne, insomma, lo farebbero più per compiacere l’uomo.

Secondo (e credo ben più importante) un fattore storico: l’Italia è da secoli la patria europea dei rapporti anali, se già San Bernardino da Siena quasi 6 secoli fa, deprecava il fatto che, per i tedeschi di allora (ironia della sorte!) “non è generazione al mondo che sieno maggiori sodomiti che e’ Taliani”. Tanto che in tedesco il verbo florenzen (da Firenze) significa sodomizzare. Insomma, i famosi “rapporti contro natura” che la Chiesa deprecava sia nei rapporti etero che omosessuali, in quanto emblema del sesso non finalizzato alla procreazione “in un orifizio illecito” (e tanto più deprecabile in quanto “impuro”, essendo la via d’uscita degli escrementi).

Ma proprio per opporsi a questo forte tabù, diversi scrittori dei secoli scorsi decisero di sfidare la mentalità corrente, decantando nelle loro opere le gioie del sesso anale, come fece tra gli altri – lo racconto nel mio libro – Pietro Aretino nei “Sonetti lussuriosi” del 1526.

Dunque, la prossima volta che mandate qualcuno affanculo pensate a quale peso storico e culturale porta dentro di sè. Un peso che si può apprezzare in tutta la sua forza espressiva in una canzone amarissima di Piero Ciampi, “Adius”, ultimo scatto d’orgoglio di un innamorato ferito:

Ma come

Ma sono secoli che ti amo

Cinquemila anni

E tu mi dici di no

Ma vaffanculo

Sai che cosa ti dico

Vaffanculo…. vaffanculo….

L’ultimo Festival di Sanremo ha registrato un record: non parliamo di audience, ma di parolacce. In 59 anni di storia, la kermesse canora ha sfornato varie canzoni con espressioni forti, ma quest’anno ha fatto il pieno: 7 parolacce in 3 canzoni diverse.

L’ultimo Festival di Sanremo ha registrato un record: non parliamo di audience, ma di parolacce. In 59 anni di storia, la kermesse canora ha sfornato varie canzoni con espressioni forti, ma quest’anno ha fatto il pieno: 7 parolacce in 3 canzoni diverse.Ulteriore sintomo del degrado dei nostri tempi? O chi le ha criticate era solo un bacchettone che non concepisce la libertà artistica? Né l’una né l’altra ipotesi mi trovano d’accordo.

Ora che i riflettori del Festival si sono raffreddati, è arrivato il momento per una riflessione più lucida. Ricordando che la prima parolaccia festivaliera risale al 1981 con “Roma spogliata” di Luca Barbarossa (la strofa: “Roma puttana quattro dischi, un gatto, una serata strana”). Come racconto in “Parolacce” in origine si intitolava “Roma puttana”, ma l’artista fu invitato a cambiarne il titolo per mitigarne l’impatto…

Ma torniamo ai giorni nostri. Per non lasciarci condizionare da moralismi a priori, esamineremo le espressioni volgari nel contesto in cui sono state usate: il testo integrale delle canzoni e anche la musica, che dà la cornice emotiva al brano.

Masini e l’invettiva

Partiamo da un habituè: Marco Masini, già autore di canzoni a tinte forti: “Vaffanculo” (1993) e “Bella stronza” (1995).

Quest’anno, il sanguigno toscanaccio ha presentato “L’Italia”. Ecco le strofe “incriminate”:

E’ un paese l’Italia dove un muro divide a metà?

La ricchezza più assurda della solita merda?

Coppie gay dalle coppie normali

(…) E’ un paese l’Italia dove l’anima muore da ultrà?

Nelle notti estasiate nelle vite svuotate?

Dalla fame dei nuovi padroni?

E’ un paese l’Italia che c’ha rotto i coglioni!

La canzone è uno sfogo, probabilmente sincero e sentito: vuole denunciare le contraddizioni e il degrado del nostro Paese. Ma le due parolacce non aggiungono nulla al qualunquismo di questo testo, che non brilla per originalità né per profondità: sarebbe rimasto grossolano anche senza parolacce (vedi la strofa: “è un Paese l’Italia che governano loro…le mani bucate dei partiti del giorno”).

La canzone di Masini appartiene a un genere letterario molto antico: l’invettiva. Un componimento che nasce per scuotere le coscienze, ma nel suo caso si ferma al palo senza rivelare sentimenti o fatti che ancora nessuno aveva avuto il coraggio o la capacità di esprimere.

Ci era riuscito, invece, un altro (e che altro!) toscanaccio, Dante Alighieri, che nella “Commedia” (Purgatorio, canto VI, strofa 78) scriveva:

Ahi serva Italia, di dolore ostello,

nave sanza nocchiere in gran tempesta,

non donna di province, ma bordello!

I Gemelli diversi e il rap

Ma lasciamo in pace i geni immortali e torniamo al Festival. Il secondo caso è quello dei Gemelli diversi con “Vivi per un miracolo”. Ecco le strofe contestate:

Per ogni cuore fatto a pezzi da una stronza?

Per ogni donna che ha un uomo che non la ascolta

(…)

Per chi è aldilà del muro?

Per chi è umiliato e al suo padrone grida vaffanculo?

Perché ogni verità taciuta venga conosciuta

(…)

Per chi non se ne frega?

Ti imploro veglia e prega?

Su ogni ribelle nel giusto che non si piega

E’, di fatto, una preghiera moderna, dedicata agli ultimi, ai disperati e agli sconfitti, nella forma musicale del rap. Un genere musicale, questo, lanciato nei ghetti neri di New York (ma in realtà, spiego in “Parolacce”, nato nel Mediterraneo duemila anni fa): per questo contiene nel suo Dna il linguaggio crudo da strada. Non è arte alata, ma lo trovo più accettabile o almeno coerente con il genere musicale che rappresenta.

Gli Afterhours rudi

E veniamo all’ultimo brano: “Il paese è reale” degli Afterhours. Ecco le strofe “toste”:

Piangi fermo in tangenziale

Inseguivi una cazzata?

Era splendida e dorata

Fresca e avvelenata

(…)

Se hai voglia di pensare?

Che fra poco è primavera?

Adesso fa qualcosa che serve?

Che è anche per te se il tuo paese è una merda

Anche in questo caso una canzone con un taglio “sociale”. E’ la storia di un tale in coda sull’auto in tangenziale: si mette a pensare alla situazione dell’Italia, rendendosi conto di aver perso i punti di riferimento. La canzone – un rock musicalmente originale – invita a darsi da fare, superando l’indifferenza regnante. Il testo però è frammentato ed è il più grossolano dei tre, sembra più per povertà espressiva che per scelta voluta: come fa una cazzata a essere “splendida e dorata, fresca e avvelenata”?

Proviamo ora a fare una riflessione generale. Intanto, salta all’occhio un dato comune: tutte e 3 le canzoni hanno ambizioni sociologiche. Vogliono fotografare i malumori dell’Italia di oggi, spiegandone le ragioni e dando qualche soluzione o sfogo. Usando il crudo realismo del linguaggio dei “gggiovani”.

Le volgarità come gli abiti provocanti

Una scelta artistica accettabile e con una propria dignità. Ma è solo così? Inutile nascondersi dietro un dito: le parolacce al Festival di Sanremo, manifestazione tradizionale e tradizionalista, sono un facile escamotage per farsi notare e finire, con una corsia preferenziale, sotto i riflettori di telecamere e giornali.

A Sanremo le parolacce hanno la stessa funzione dei vestiti trasparenti, stravaganti, provocatori che appaiono in alcune sfilate di moda: nessuno li indosserebbe mai nella vita reale, ma fanno comodo a molti… Ai fotografi che li riprendono, ai giornali che li pubblicano (anche solo per criticarli) e ai lettori che li commentano. E – soprattutto – agli stilisti che li lanciano.

Il giochetto, però, è ormai logoro, sia nella moda che nella canzone. Diventa facile, in generale, per chi ha una canzone anche mediocre, conquistare il proprio quarto d’ora di gloria infilandoci una parolaccia per fare audience. Ma il pubblico, alla fine, gradisce altro: forse non è un caso che una delle canzoni più scaricate sia la pulitissima “Sincerità” di Arisa, secondo la classifica della Fimi. Parolacce e canzoni sono due linguaggi che esprimono emozioni, ma il loro abbinamento è delicato: se le parolacce esprimono emozioni negative (e lo fanno quasi sempre), appesantiscono una canzone, accentuando gli stati d’animo di rabbia, malumore, risentimento, offesa.

Diverso è il caso delle canzoni goliardiche (tipo: “Osteria numero mille…”) o umoristiche (tipo: “L’inno del corpo sciolto” di Roberto Benigni): in questi casi, le parolacce hanno un irresistibile e alato effetto comico.

Per questo lancio una proposta provocatoria: inserite nel regolamento del Festival una norma che vieti l’uso di parolacce! Sia ben chiaro: sono contrario alle censure, ma credo che questo sia l’unico modo di sbarrare la strada ai furbi e all’uso insulso delle parolacce.

Del resto, non è un caso se dei maestri nell’uso umoristico delle parolacce, Elio e le storie tese, quando hanno partecipato a Sanremo (1996) hanno presentato una canzone, “La terra dei cachi”, che denunciava gli stessi problemi di Masini… Non contiene neppure una parolaccia, ma la trovo molto più incisiva e graffiante.