Andrea Camilleri (6 settembre 1925 – 17 luglio 2019).

“Trenta picciotti di un paese vicino a Napoli avevano violentato una picciotta etiope, il paese li difendeva, la negra non solo era negra ma magari buttana”. Questo brano contiene solo 26 parole. Ma sono certo che tutti sapete chi le ha scritte: Andrea Camilleri ne “Il ladro di merendine”. L’autore dei gialli di Montalbano, infatti, si riconosce a prima vista grazie a due tratti inconfondibili: il dialetto siciliano e le parolacce, anzi: le “parolazze”. Ci avete fatto caso? Forse non molto, perché in Camilleri il turpiloquio è così integrato nello stile letterario da non destare sorpresa né scandalo.

Ma quanto sono frequenti le parolacce nei romanzi dello scrittore siciliano? Sono un orpello marginale o svolgono un ruolo importante? Da assiduo lettore di Camilleri, da siciliano e da studioso di turpiloquio, non potevo sottrarmi alla domanda. Così ho deciso di studiarle per celebrare il suo anniversario: oggi avrebbe compiuto 95 anni.

I protagonisti della serie tv su Montalbano.

Data la sua smisurata produzione letteraria, ho scelto di limitare lo studio ai soli romanzi del ciclo di Montalbano, escludendo i racconti brevi (“La paura di Montalbano”, “Un mese di Montalbano”, “Gli arancini di Montalbano”, “La prima indagine di Montalbano”): rimaneva comunque una quantità notevole di romanzi: 28, tutti editi da Sellerio, compreso “Riccardino”, uscito postumo quest’estate.

Così, “con santa pacienza” e “santiando” (imprecando) come avrebbe fatto il commissario alla vista di una pila di scartoffie da firmare sulla scrivania, mi sono messo all’opera. Glielo dovevo, dato che mi ha fatto trascorrere molte giornate di svago leggendo i suoi libri.

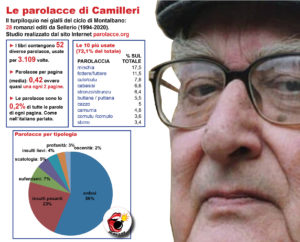

Prima di armarvi anche voi di pazienza per leggere i risultati (l’analisi è stata “longa e camurriusa”, cioè lunga e maledettamente complicata) vi anticipo un dato: nei suoi gialli, Camilleri ha usato 52 parolacce diverse, sia in siciliano che in italiano (e può darsi che me ne siano sfuggite altre), per 3.109 volte. Le espressioni volgari appaiono in media quasi una volta ogni 2 pagine. Dunque, il turpiloquio non svolge un ruolo marginale. Anzi, aiuta molto a capire la sua arte. Vedremo come e perché. Ma prima devo raccontarvi come ho ottenuto questi risultati.

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

I risultati: una ogni 2 pagine (ma in calo nel tempo)

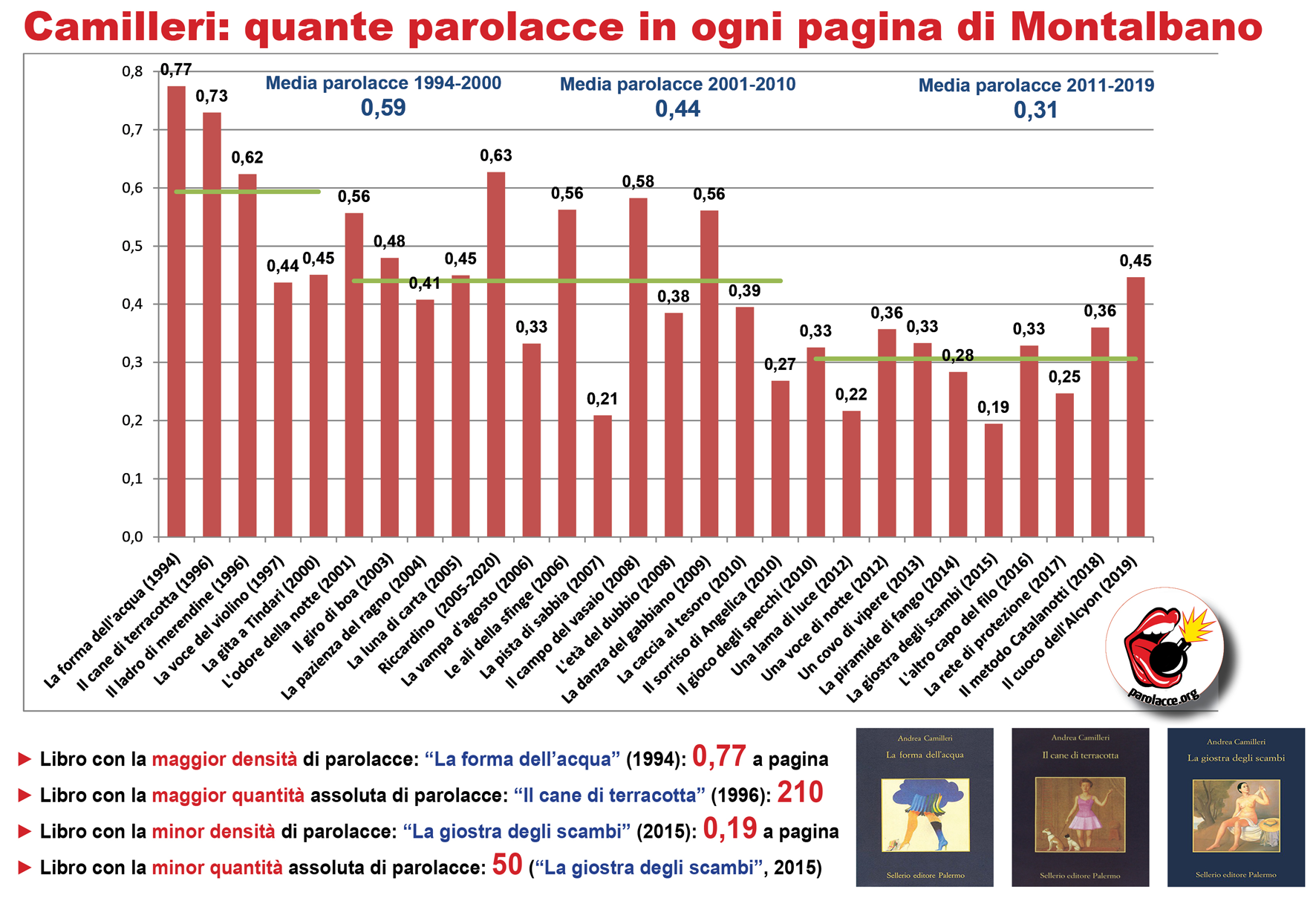

Il censimento, come anticipato, ha dato questo risultato: nei 28 romanzi del ciclo di Montalbano sono presenti 52 parolacce, scritte per 3.109 volte. Su un totale di 7.367 pagine, è una media di 0,42 parolacce a pagina: quasi una ogni 2 pagine. Dato che, facendo una media approssimativa, ogni pagina contiene 200 parole, le volgarità sono lo 0,2% delle parole. La stessa frequenza che avevo riscontrato nella mia ricerca sul turpiloquio nell’italiano parlato. Non è un caso, e vedremo più avanti il perché.

Nel frattempo, però, bisogna segnalare un altro dato: nel corso della sua lunga produzione letteraria durata 25 anni (per la serie di Montalbano) la quantità di volgarità si è progressivamente dimezzata: è passata dal picco delle opere iniziali, che avevano una media di 0,59 parolacce per pagina negli anni ‘90, a 0,44 nel primo decennio degli anni 2000, per concludere con una media di 0,31 negli ultimi 10 anni. Tant’è vero che il libro con la maggior densità di parolacce è “La forma dell’acqua” (1994), con 0,77 parolacce a pagina, mentre quello con la minor densità di parolacce è “La giostra degli scambi” (2015), con 0,19 volgarità a pagina.

Come spiegare questo calo?

A volte, nella carriera di un autore, il turpiloquio è usato per fare clamore, attirare l’attenzione suscitando scandalo. Poi, una volta che si è affermato, questa esigenza viene meno, anche per rivolgersi a un pubblico più ampio e non incorrere in censure. E’ anche il caso del nostro autore? Improbabile, visto che parolacce anche forti appaiono in tutta la sua produzione: e ne basta anche una sola per fare clamore. Tra l’altro, le espressioni veramente pesanti (pompino, fica, sticchio, chiavare) appaiono pochissime volte: in generale, infatti, gli insulti pesanti sono una minoranza, solo uno su 4. Camilleri sapeva spendere il turpiloquio con equilibrio, solo quando era necessario alla narrazione. Non usava le scurrilità un tanto al chilo, insomma.

Forse, allora, potrebbe aver giocato un fatto anagrafico: quando iniziò a scrivere il primo romanzo della serie, Camilleri aveva già 69 anni; negli ultimi 10 anni della sua produzione aveva superato gli 85 anni d’età, e forse era meno incline alle passioni a tinte forti espresse dal turpiloquio. Può darsi, ma solo in parte. Basta leggere questo passo:

“Va bene Maria, facciamo in questo modo e poi però prometti che te ne vai. Io ti faccio un regalo, anzi il mio cazzo ti fa un ultimo regalo”.

Ad un certo punto un sorriso ebete gli si disegnò sul volto. Pensavo che la medicina avesse fatto effetto, invece nulla. Solo quel sorriso cretino che continuava ad aleggiare sulle sue labbra. Ci crede che è stato quel sorriso, commissario, a farmi liberare da lui? Ho capito mentre lo guardavo che io lo odiavo, che lo detestavo, che io sì che sarei stata capace di ucciderlo, e allora d’impulso, senza pensarci, presi il tagliacarte che aveva sul comodino e glielo infilai nel cuore. Carmelo non si mosse, non cercò di fermarmi, continuò a sorridere e io a spingere il pugnale. Poi mi sentii libera. Finalmente libera. Lo lasciai sul letto.

Montalbano e le donne: una passione costante.

Questo brano è tratto da “Il metodo Catalanotti”, pubblicato nel 2018, l’anno prima di morire. Quando aveva 93 anni. Per chi non conosce la lucidità di Camilleri, potrebbe sorprendere che un uomo di quell’età sia stato capace di immaginare, e in modo così vivido, una situazione del genere: sesso e sangue. Ma non è l’unica, dato che c’è un’altra passione costante e altrettanto carnale dei suoi racconti: quella per la cucina. Le descrizioni delle scorpacciate luculliane del commissario fra arancini, frittura di pesce, pasta al nivuro di siccia (al nero di seppia) sono memorabili. Un aggettivo quanto mai pertinente, dato che, come Camilleri ha rivelato in un’intervista, parlare di cibo è “come fare penitenza, aspra e dolorosa per chi, come me, a lungo ha gustato i piaceri della buona tavola e ora non può più per l’età e per ferreo diktat medico. Ho preferito continuare a patire nel ricordo di certi sapori, nella memoria di certi odori”.

Camilleri era non solo un attento osservatore delle persone, ma anche delle sensazioni fisiche. E con grande capacità di memoria, evocativa e rievocativa. Dunque, se nel corso della sua lunga produzione ha dimezzato la quantità di termini scurrili, credo l’abbia fatto per una consapevole scelta artistica: li ha considerati meno adatte alle storie che voleva raccontare. E in particolare al protagonista che ha voluto rappresentare: col passare degli anni, infatti, il commissario Montalbano appare sempre più rassegnato alle ingiustizie sociali, agli abusi di potere, alle inteferenze della politica nelle sue indagini. E questa rassegnazione ha spento gradualmente la sua tenacia e la sua rabbia, rendendolo più sfiduciato che “‘ncazzato” e “nirbuso“. E quindi meno incline a sfogarsi con le parolacce.

La top ten delle volgarità

E ora vediamo quali sono le 10 espressioni più frequenti, che da sole rappresentano quasi 3 espressioni su 4 (il 72,1%):

| PAROLACCIA | % SUL TOTALE |

| 1) minchia | 17,5 |

| 2) fottere/futtere | 11,5 |

| 3) culo/culu | 7,8 |

| 4) cabasisi | 6,6 |

| 5) stronzo/strunzu | 6,4 |

| 6) buttana / puttana | 5,5 |

| 7) cazzo | 5,0 |

| 8) camurria | 4,8 |

| 9) cornutu /cornuto | 3,6 |

| 10) sbirro | 3,4 |

| TOTALE | 72,1% |

Questa “top 10” rivela già molte cose. Innanzitutto, un doppio realismo: molti dei termini più usati, infatti, coincidono con i 10 maggiormente pronunciati dagli italiani (minchia, cazzo, culo, stronzo sono anche nella “top 10” delle parolacce più pronunciate dagli italiani). E le espressioni siciliane come minchia (quasi una parolaccia su 5: un’amata minchia, scassare la minchia, non capire una minchia, minchia di ragionamento…), fottere (usato più nel senso di “fregare” che in senso osceno, o anche come “rovinare” nell’espressione rafforzata “catafottere”), camurria (seccatura, da “gonorrea”), cornuto sono effettivamente le più usate dai siciliani: per una serie di romanzi ambientati in Trinacria, non poteva essere altrimenti. A questo scenario abbastanza prevedibile, però, si aggiungono due espressioni inaspettate: “cabasisi” e “sbirro”.

Una pianta di zigolo, con in vista i tubercoli.

Il primo, “cabasisi”, è in realtà un eufemismo (di cui mi sono occupato in questo articolo): è cioè un termine non volgare che allude ai testicoli. Il nome deriva dalle parole arabe habb, bacca, e haziz, dolce: i dolcichini, cioè i tubercoli del cipero (o zigolo) dolce (Cyperus esculentus) la cui forma ricorda per l’appunto le gonadi maschili. E’ una parola dotta, che in realtà non è popolare fra i siciliani: probabilmente Camilleri l’ha preferita al termine dialettale “cugghiuna” (coglioni) che è un’espressione molto pesante. Camilleri l’ha usata in tutto e per tutto come sostituto di “palle” nelle espressioni “levarsi dai cabasisi”, “rompere/scassare i cabasisi”, “firriamento (giramento) di cabasisi”, “stare supra ai cabasisi” (stare sulle palle). Tant’è vero che le espressioni corrispondenti in italiano sono una minoranza: “palle” è presente solo 11 volte (0,4%), e “coglione” 43 volte (1,4%) ma il termine è usato anche come insulto (“coglione” e “rincoglionito”). Oggi, però, proprio grazie al successo di Camilleri (oltre 100 libri e 25 milioni di copie vendute solo in Italia) “cabasisi” è diventato popolare non solo in Sicilia ma in tutta Italia.

Montalbano e Fazio, sbirri con “teste fine”.

Ancor più particolare l’uso intensivo della parola “sbirro”. Il motivo? Non solo perché i romanzi di Camilleri sono polizieschi, che hanno per protagonista un commissario, Salvo Montalbano. La parola è uno spregiativo: deriva da birrus (rosso, colore delle divise medievali) indica i servi violenti e ciechi del potere. Ma, in Sicilia, l’appellativo ha anche il significato di spia, delatore, furbo: nel 1800 sotto i Borboni, infatti, il funzionario di polizia Salvatore Maniscalco, palermitano, per garantire l’ordine pubblico organizzò un’efficiente rete di spie e di informatori reclutandoli anche fra i criminali. Ma nella maggior parte delle pagine, questo termine non è usato dai criminali e in senso spregiativo, bensì dallo stesso Montalbano e per lo più in senso positivo, come complimento o con compiaciuto orgoglio: “Fazio era un bravissimo sbirro e ’na gran bella testa fina” (“Il cuoco dell’Alcyon”). Infatti “sbirro” è per lo più presente in espressioni come “istinto di sbirro, doveri di sbirro, testa di sbirro, bravo sbirro”. Insomma, lo sbirro è chi serve lo Stato al servizio della giustizia, usando l’intelligenza. Un “insulto di solidarietà”, come quando le persone di colore chiamano se stessi “negri” ribadendo la propria identità fregandosene del disprezzo degli altri.

Ecco due passi che mostrano questo uso: “in questo consisteva il suo privilegio e la sua maledizione di sbirro nato: cogliere, a pelle, a vento, a naso, l’anomalia, il dettaglio macari (pure) impercettibile che non quatrava con l’insieme, lo sfaglio (differenza) minimo rispetto all’ordine consueto e prevedibile» (“Un mese con Montalbano”). Montalbano,infatti, era uno sbirro anomalo nel carattere e nel modo di fare: era umorale e istintivo, agiva sempre di testa propria. E spesso fuori dagli schemi e dalle procedure, anche organizzando messe in scena per tendere trappole (sfunnapedi) ai sospettati, per farli cadere in contraddizione: “Fare tiatro a Montalbano l’addivirtiva. Come a tutti i veri sbirri. Essiri tragediaturi era forse condizioni ‘ndispensabili per ogni ‘nvistigatori di rispetto. Sulo che abbisognava essere abbili assà (“Riccardino”).

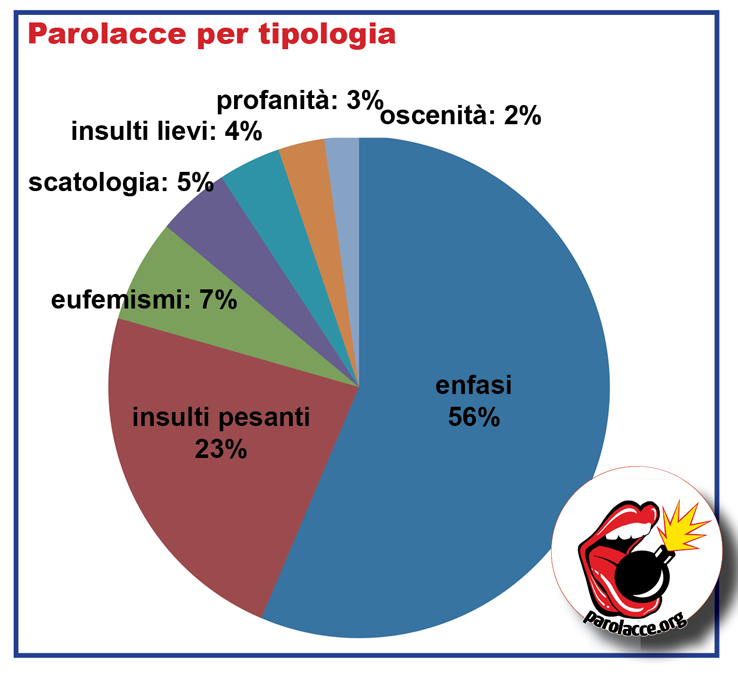

Sette tipi di parolacce

Sappiamo dunque quali sono le parolacce più usate nei romanzi di Camilleri (potete vedere il file completo qui). Ma in quali modi sono usate? Un modo per capirlo è classificarle per tipologia. Le ho riunite in 7 grandi famiglie: insulti pesanti e maledizioni; espressioni enfatiche e colloquiali; espressioni scatologiche (cioè escrementizie), insulti leggeri; oscenità (termini sessuali diretti), profanità (termini religiosi usati come imprecazioni) ed eufemismi.

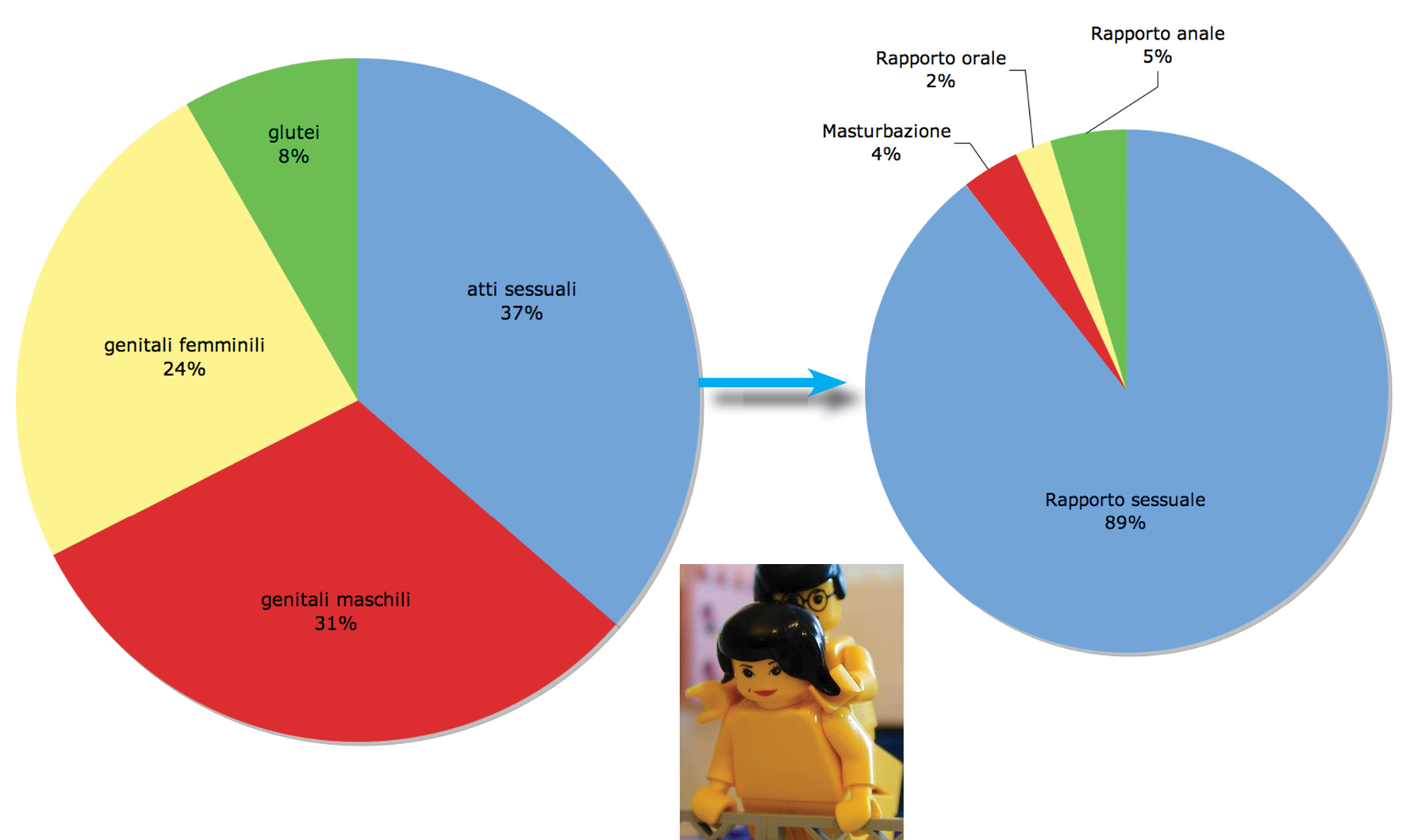

Ecco i risultati, riassunti nel grafico a torta qui a fianco.

[ Cliccare sulle strisce blu per visualizzare le espressioni ]

In questa categoria di volgarità sessuali andrebbe inserita anche la scelta del cognome del vice di Montalbano, Mimì Augello: un cognome rivelatore (nomen-omen), dato che Augello (uccello) era un Don Giovanni. Così come l’ingenuo Agatino Catarella è un naif puro (dal greco agathòs, buono, è kàtharos, puro).

Le 4 radici letterarie di Montalbano

Camilleri con Vàzquez Montalbàn.

Per comprendere le ragioni per cui Camilleri ha inserito il turpiloquio nei suoi libri, occorre inquadrare la sua produzione identificando il filone letterario a cui attinge. Non basta dire che è il “giallo”: perché i suoi polizieschi sono molto particolari, perché sono la sintesi di numerosi riferimenti letterari.

Innanzitutto i polizieschi di Leonardo Sciascia, per l’ambientazione in Sicilia e gli intrighi di mafia e corruzione (oltre che per l’affermazione che “il giallo è un genere per eccellenza trasparente, la forma letteraria più onesta”); per quanto riguarda il linguaggio, Sciascia è un autore con uno stile “alto” seppure non privo di parole volgari, ma attribuiti per lo più a criminali, come il mafioso Mariano nel “Giorno della civetta”: (l’umanità) la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà”.

Nello stesso filone, Camilleri ha come modello anche Georges Simenon, di cui sceneggiò in tv il commissario Maigret: e come Maigret Montalbano è istintivo, umorale e applica una sua personale giustizia ai casi.

Il terzo modello è ovviamente Manuel Vázquez Montalbán: il suo investigatore Pepe Carvalho aveva, oltre alla passione per la cucina, un linguaggio sboccato almeno tanto quanto il commissario Montalbano (il cui nome è appunto un omaggio all’autore spagnolo). Nei gialli di Carvalho, tra l’altro, non mancano le riflessioni sociali e politiche dell’autore, e anche questo è un elemento in comune con Camilleri.

Non mancano le influenze (più marginali nei gialli) di Luigi Pirandello, soprattutto per i dialoghi interiori del commissario e per il contrasto fra realtà e apparenza.

Ma nessun influsso linguistico, che invece arriva, e molto, da Carlo Emilio Gadda: oltre ad aver scritto un celebre poliziesco (“Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”) ha usato il dialetto, introducendo anche vari termini inventati di sana pianta (anche se inseriti in tutt’altro contesto, grottesco e multistilistico).

Catarella, macchietta da opera dei pupi.

Ed è soprattutto nell’uso dei termini dialettali che si collocano le radici di Camilleri: nella mia analisi ne ho riscontrati 26 su 52 (la metà esatta) di cui 15 sono usati esclusivamente in siciliano, altri anche con il corrispettivo italiano (che prevale nella gran parte dei casi, tranne per i termine “buttana”). Come ha osservato lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, il siciliano di Camilleri è anche in molti casi siciliano “reinventato, una sorta di gramelot”, cioè un linguaggio a volte senza senso letterale ma usato come strumento espressivo. Basti pensare a termini come facchisi (fax), uozap (Whatsapp), “Gli occhi gli facevano pupi pupi”, e al celebre “pirsonalmente di pirsona” dell’agente Agatino Catarella. Buttafuoco osserva che questo gramelot è “a uso di messa in scena, come nell’opera dei pupi”: osservazione acuta, dato che spesso Camilleri inventa scene comiche molto corporee, che vedono spesso come protagonista proprio Catarella che costantemente storpia i cognomi delle persone che chiamano al centralino della polizia: Peritore che diventa “Piritone” (grosso peto), Cavazzone che diventa Cacazzone e così via.

Camilleri, infatti, usa spesso alcuni “tormentoni”, cioè situazioni ricorrenti, anche attraverso l’uso di espressioni volgari: la più celebre è “la facci a culu di gaddrina di Pippo Ragonese, il commentatore televisivo che “era sempri dalle parti di chi cumannava”. Oppure “quella grannissima camurria del dottor Lattes”, l’untuoso capo di gabinetto del questore Bonetti-Alderighi.

Le 5 esigenze narrative

Ma al di là di questi riferimenti letterari, l’uso delle parolacce risponde a precise esigenze narrative di Camilleri. Ne ho identificate 5:

Duello verbale col dottor Pasquano, medico legale.

REALISMO: voleva rappresentare fedelmente l’ambientazione siciliana colloquiale, la naturalezza del parlato quotidiano. Camilleri, da abile regista televisivo e teatrale, era un maestro non solo nelle trame ricche di colpi di scena che tengono avvinto alle pagine il lettore, ma anche nei dialoghi. Sempre ritmati, verosimili, efficaci: «Quindi zoppichiava?» (chiese Montalbano). «Non è detto» (rispose Pasquano) «Ha altro da dirmi?». «Sì». «Me lo dica». «Si levi dalle palle». (“La danza del gabbiano”).

Ecco come lo stesso Camilleri racconta la cura con cui si dedicava a ottenere il realismo della lingua parlata: «Scrivo una pagina, la correggo, la rifaccio, a un certo punto la considero definitiva. In quel momento me la leggo a voce alta. Chiudo bene la porta, per evitare di essere ritenuto pazzo, e me la rileggo, ma non una volta sola: due volte, tre. Cerco di sentire – e in questo la lunga esperienza di regista teatrale evidentemente mi aiuta – soprattutto il ritmo». E in questa ricerca di realismo, il siciliano è uno strumento essenziale: non solo perché i suoi gialli sono ambientati in Sicilia, ma soprattutto perché per lui il dialetto è la lingua più immediata, viva, spontanea, senza filtro: «La parola del dialetto è la cosa stessa, perché il dialetto, di una cosa, esprime il sentimento, mentre la lingua, di quella stessa cosa, esprime il concetto». In pratica, il dialetto esprime l’essenza delle cose, la loro natura profonda senza le sovrastrutture artificiali della cultura. L’italiano, invece, è la lingua dell’astrazione, dei temi generali, ma anche della distanza dai sentimenti e dalla spontaneità.

AMBIENTAZIONE: i suoi gialli raccontano il mondo delle caserme e dei criminali. Sia nel loro gergo, che nella crudezza di alcune ambientazioni violente. «Siccome che sei stato pigliato come un fissa con tri macchine arrubbate, vali a diri in flagranza di reato, caro Macaluso, stavolta ho l’impressione che sei fottuto. Macari pirchì sei recidivo, hai due precedenti sempri per ricettazione» disse Fazio. (“Il sorriso di Angelica”).

Montalbano: un commissario umorale e passionale.

CARATTERI DEI PERSONAGGI: molti di loro sono umorali. Non solo Montalbano, ma anche la fidanzata Livia, il vice Augello, il dottor Pasquano. E il turpiloquio rappresenta fedelmente il loro nirbuso. Le parolacce sono il linguaggio delle emozioni, rappresentate in tutta la loro ricchezza: rabbia, sorpresa, frustrazione, disgusto, paura, irritazione… «Mimì, mi hai rotto i cabasisi. Dimmi subito che minchia ti capita». (La gita a Tindari) Oppure: «Lo vedi? Lo vedi?» scattò il commissario. «E dire che avevi promesso! E te ne vieni fora con una domanda a cazzo di cane! Certo che è morta, se dico aveva e viveva!». Augello non fiatò. (“La gita a Tindari”)

EROTISMO: è un tema di fondo, giocato sia nella passione carnale (le donne piacciono anche a Montalbano, non solo ad Augello), sia a volte nei delitti e nelle violenze sessuali. I termini osceni sono usati o per esprimere e indurre eccitazione, oppure per rappresentare lo squallore della violenza. “le coppie non mercenarie e cioè amanti, adùlteri, ziti, se ne andavano dal posto, smontavano («in tutti i sensi» pensò Montalbano) per lasciare largo al gregge di Gegè, buttane bionde dell’est, travestiti bulgari, nigeriane come l’ebano, viados brasiliani, marchettari marocchini e via processionando, una vera e propria Onu della minchia, del culo e della fica” (“Il cane di terracotta”).

UMORISMO: a volte servono ad allentare la tensione, spezzare il ritmo con siparietti o battute comiche. “Quando niscì da casa pronto per la partenza, c’era Gallo, l’autista ufficiale del commissariato, che gongolava. «Taliasse ccà, dottore! Guardi le tracce! Che manovra! Ho fatto firriàre la macchina su se stessa!».

«Complimenti» fece cupo Montalbano.

«Metto la sirena?» spiò Gallo nel momento che partivano.

«Sì, nel culo» rispose Montalbano tòrvolo. E chiuse gli occhi, non aveva gana di parlare. ( “La voce del violino”)

Insomma, Camilleri è come un pianista capace di passare dal jazz al rock, dal liscio alla disco music. Aveva, insomma, grande padronanza espressiva dei più diversi registri linguistici: una consapevolezza che non può prescindere dalle parolacce, come ricorda questo brano tratto da “La pensione Eva” (non appartenente al ciclo di Montalbano): «Aveva imparato che la Pensione Eva si poteva chiamare casino oppure burdellu e che le fìmmine che ci stavano dintra e che si potivano affittare erano nominate buttane. Ma burdellu e buttane erano parolazze che un picciliddru perbene non doveva dire». Ecco perché chi lo ha conosciuto da vicino racconta che, nei momenti di rabbia (che anche a lui non mancavano, come a tutti) Camilleri si sfogava anche dicendo parolacce, che sono il linguaggio delle emozioni forti e della sincerità: e, ne siamo certi, lo faceva usando l’improperio giusto al momento giusto, con pertinenza e senso delle proporzioni. In tutte le sfumature linguistiche, dalla più aulica alla più greve.

Insomma, Camilleri è come un pianista capace di passare dal jazz al rock, dal liscio alla disco music. Aveva, insomma, grande padronanza espressiva dei più diversi registri linguistici: una consapevolezza che non può prescindere dalle parolacce, come ricorda questo brano tratto da “La pensione Eva” (non appartenente al ciclo di Montalbano): «Aveva imparato che la Pensione Eva si poteva chiamare casino oppure burdellu e che le fìmmine che ci stavano dintra e che si potivano affittare erano nominate buttane. Ma burdellu e buttane erano parolazze che un picciliddru perbene non doveva dire». Ecco perché chi lo ha conosciuto da vicino racconta che, nei momenti di rabbia (che anche a lui non mancavano, come a tutti) Camilleri si sfogava anche dicendo parolacce, che sono il linguaggio delle emozioni forti e della sincerità: e, ne siamo certi, lo faceva usando l’improperio giusto al momento giusto, con pertinenza e senso delle proporzioni. In tutte le sfumature linguistiche, dalla più aulica alla più greve.

Dunque, se qualcuno affermesse che nei gialli di Camilleri le parolacce svolgono un ruolo marginale, direbbe “una sullenne minchiata”.

Dedico questo articolo al mio amatissimo papà, Giovanni Tartamella, scomparso lo scorso 25 settembre.

Sei stato immenso, come il vuoto che sento.

Il sito di “Parolacce” segna una doppietta storica: entra nella Top 100 mondiale della classifica generale dei siti di linguistica “Language lovers 2016“, e si piazza anche nella Top 25 dei blog professionali di linguistica. La competizione, chiamata TLL (Top language lovers) è organizzata dal 2008 dai portali di lingua Bab.la e Lexiophiles.

Il sito di “Parolacce” segna una doppietta storica: entra nella Top 100 mondiale della classifica generale dei siti di linguistica “Language lovers 2016“, e si piazza anche nella Top 25 dei blog professionali di linguistica. La competizione, chiamata TLL (Top language lovers) è organizzata dal 2008 dai portali di lingua Bab.la e Lexiophiles.“Parolacce” era stato selezionato fra migliaia di siti di linguistica, lessicografia, traduzioni. Nella finale toccava al pubblico eleggere il proprio sito preferito: hanno partecipato al voto oltre 30mila persone di tutto il mondo. Non era facile entrare in classifica, ma questo sito si è piazzato al 77° posto della classifica generale dei siti di linguistica, e al 18° in quella riservata ai blog professionali. La competizione aveva anche sezioni di linguistica dedicate ai canali YouTube, alle pagine Facebook e agli account Twitter (nella foto, uno dei teaser per la campagna su Twitter).

Miiiiiinchia!!!!!! Non me l’aspettavo. Un sentito GRAZIE ai navigatori che hanno votato questo blog da ogni angolo del mondo: secondo le statistiche del mio sito, Italia a parte, i Paesi da cui arrivano più visitatori (> 10mila) sono gli Usa, la Russia, l’Ucraina, la Germania, la Cina, la Francia, il Regno Unito, la Svizzera. Minchia! Per farvi capire fino in fondo la sorpresa e la gioia, vi dedico questo video del comico Giuseppe Ricotta di Palermo, che fa una divertente spiegazione sull’uso della parola “minchia” in Sicilia:

Miiiiiinchia!!!!!! Non me l’aspettavo. Un sentito GRAZIE ai navigatori che hanno votato questo blog da ogni angolo del mondo: secondo le statistiche del mio sito, Italia a parte, i Paesi da cui arrivano più visitatori (> 10mila) sono gli Usa, la Russia, l’Ucraina, la Germania, la Cina, la Francia, il Regno Unito, la Svizzera. Minchia! Per farvi capire fino in fondo la sorpresa e la gioia, vi dedico questo video del comico Giuseppe Ricotta di Palermo, che fa una divertente spiegazione sull’uso della parola “minchia” in Sicilia:

Pene volante in un manoscritto del 1340 il “Decretum Gratiani”, testo di diritto canonico commentato da Bartolomeo da Brescia

E’ la parolaccia che diciamo più spesso. Ha così tanti significati, derivati e varianti, che può esprimere qualsiasi cosa: non solo il sesso ma anche il nulla (cazzata), la stupidità (cazzone), la sorpresa (cazzo!), la noia (scazzo), la rabbia (incazzato), la forza (cazzuto), le vicende private (cazzi miei), l’approssimazione (a cazzo), la parte più sensibile (rompere il cazzo)… Ed è anche un rafforzativo privo di significato, ma efficace per esprimere la propria rabbia e indignazione: “Che cazzo vuoi?”.

Ecco perché uno dei narratori più importanti del Novecento, Italo Calvino, aveva elogiato la sua “espressività impareggiabile“, che fa impallidire i suoi sinonimi nelle altre lingue europee: tanto che arrivò a suggerire di “farne un uso appropriato e non automatico; se no, è un bene nazionale che si deteriora, e dovrebbe intervenire Italia Nostra”.

(NB: Se volete approfondire tutti i modi di dire… del cazzo, trovate un approfondimento in quest’altro articolo).

Eppure, nonostante tutta questa popolarità la parola “cazzo” è un mistero, almeno per quanto riguarda la sua etimologia: da dove arriva? Schiere di linguisti hanno lanciato ipotesi più o meno plausibili: il problema è che, essendo stato per secoli un termine colloquiale e tabù, le sue tracce nella letteratura scritta sono molto scarse. In questo post cercherò di fare un po’ di chiarezza.

Parto da una fonte autorevole: il Deli (Dizionario etimologico della lingua italiana) della Zanichelli, curato da Manlio e Michele Cortelazzo (e la rima è in tema). Il dizionario considera “più persuasiva” l’ipotesi del linguista triestino Franco Crevatin, secondo il quale la parola deriva da “oco“, maschio dell’oca, con l’aggiunta del suffisso -azzo. Insomma, deriva da ocazzo, con caduta della “o” iniziale: l’ipotesi è confermata dal fatto che, in alcuni dialetti, oco e oca significano “membro virile”. Un’ipotesi plausibile, non solo per la forma lessicale ma anche per il contenuto: come raccontavo in questo post, infatti, molte metafore paragonano gli organi sessuali ad animali (uccello, sorca…).

Ma l’ipotesi non regge, osserva il linguista Ottavio Lurati: questo uso, infatti, appare in Lombardia diverso tempo dopo le prime citazioni letterarie del termine cazzo, attestate per lo più in Italia centrale.

Qual è, allora, il documento in cui appare per la prima volta il termine “cazzo”? E’ un sonetto comico scritto da Rustico Filippi (1235-1295), poeta realista fiorentino. Ecco il brano, dedicato probabilmente a Fastello dei Tosinghi, podestà guelfo di San Gimignano nel 1259:

Fastel, messer fastidio de le cazza,

dibassa [denigra] i ghebellini a dismisura,

e tutto il giorno arringa in su la piazza

e dice ch’e’ gli tiene ’n aventura [li giudica in pericolo].

Dunque, Fastello è chiamato “fastidio de le cazza”: ovvero, fastidio del cazzo. Oggi diremmo: rompicazzo. Da notare che qui “cazza” è al plurale: come molte parole latine neutre, che al plurale terminavano in -a. Dunque, la parola cazzo era usata a Firenze già nel Medioevo, nel 1200. Ma con quale significato? Per il linguista Angelico Prati deriva dal tardo latino “cattia” (tazza) nel significato di mestola. Dunque, l’assonanza fra la parola cazzo e cazzeruola, casseruola, cazzuola deriva dalla loro comune parentela etimologica come attrezzi da cucina .

Ma questa interpretazione ha un problema, nota il linguista Antonio Lupis: e cioè che cattia e cazza significano tazza, contenitore, e non “manico“, come sarebbe logico supporre per evocare la forma fallica: tanto che nel sonetto di Filippi cazza è in realtà un sinonimo di scodelle, contenitori, “scatole”. Quindi, a rigore, “fastidio de le cazza” è un sinonimo di “rompicoglioni“.

In più, aggiunge Lupis, il femminile cazza è presente solo in un altro documento, il “Pataffio”, un componimento anonimo del 1521: “pur di cazza [mestola] ‘l catino [vaso] imbratterò / ed il battaglio per lo corpo diemmi”. Ma, osserva Lupis, è una forma del 1521 “e occorrono forme antiche per giustificare l’equazione cazza=cazzo”.

In realtà, aggiunge Lupis, esistono molte più prove dell’uso del termine cazzo al maschile come “membro virile”:

1) in un documento del 1266 trovato ad Arco (Trento) in cui il termine è usato come soprannome;

2) in un documento fiorentino del 1295 che parla di “Neri caççuto” (cazzuto);

3) in un testo di Meo dei Tolomei del 1310: “tu porti ‘l gonfalon degli sciaurati/ figliuol di quella c’ha il cul sì rodente / che tuti i cazzi del mondo ha stancati“;

4) in un testo del 1360 di Dolcibene de’ Tori, buffone fiorentino: “I’ ho il cazzo mio, ch’è tanto vano, / che dorme in su’ coglioni e non si desta, / ed è cinqu’anni o più che non fu sano“;

5) nel glossario latino-eugubino della metà del 1300: “mentula, id est lo caçço“: documento notevole, perché equipara caçço (cazzo) a mentula, termine latino da cui deriva il termine minchia.

Zucchina fallica trafigge un fico(a): decorazione a Villa Farnesina (Raffaello e Giovanni da Udine, 1516).

Dunque, conclude Lupis, il termine cazzo non deriva da cazza (= mestolo) perché cazzo è un termine originale dell’area umbro-toscana fin dal 1300. Da dove arriva, allora? Dal verbo captiare, cacciare, nel senso di “infilare, mettere dentro con forza”: cazzo, quindi, è “la cosa che si infila, si mette dentro“. Tanto che anche il verbo marinaresco cazzare (= tirare a sè una fune) ne condivide l’etimo, come anche la parola cazzotto, pugno forte, “cacciare via con forza”.

Stanno davvero così le cose? In mancanza di nuovi documenti, finora mi pare l’ipotesi più convincente.

In ogni caso, già dal 1400 il termine cazzo era diventato di uso comune: tanto che Leonardo da Vinci lo usò in una raccolta di facezie (oggi diremmo barzellette). In una racconta di un tale, Tommaso, che, arrivato a Modena, dovette pagare cinque soldi di gabella alle porte della città. Egli iniziò a protestare, e quando gli fu chiesta la ragione rispose: “O non mi debbo io maravigliare con ciò sia che tutto un omo paghi altro che cinque soldi, e a Firenze io, solo a metter dentro el cazzo, ebbi a pagare dieci ducati d’ oro, e qui metto el cazzo, e coglioni, e tutto il resto per sì piccol dazio? Dio salvi e mantenga tal città e chi la governa!”.

Oppure Nicolò Machiavelli, che in una lettera del 1514 a Francesco Vettori scrisse “Qui non ci sono femmine; che casa di cazzo è questa?”.

Per arrivare al massimo esponente della poesia licenziosa, Pietro Aretino, che nei “Sonetti lussuriosi” (1526) declamava:

“Fottiamci, anima mia, fottiamci presto

perché tutti per fotter nati siamo;

e se tu il cazzo adori, io la potta amo,

e saria il mondo un cazzo senza questo”.

I sinonimi di “cazzo” nelle diverse lingue europee (https://ukdataexplorer.com/european-translator/).

Insomma, al di là delle sue oscure origini, già 500 anni fa l’uso della parola era assimilabile a quello di oggi. E proprio in quegli stessi anni emerse anche un uso “personificato” del termine: nel 1525, infatti, l’intellettuale umanista Antonio Vignali scrisse un’opera satirica, “La cazzaria“, nel quale i politici senesi del tempo erano rappresentati da “cazzoni, cazzi, culi e potte”. Un racconto grottesco, che si conclude con una fallocrazia “temperata” dalla rappresentatività delle altre tre fazioni (Cazzi, Potte, Culi) con l’esclusione dei testicoli: plebe manovrabile dalla demagogia e incline all’anarchia…

Quattro secoli dopo, Alberto Moravia usò un’idea simile in “Io e lui“, un romanzo nel quale il protagonista dialoga col proprio sesso. A riprova che non c’è nulla di più moderno dell’antico. O che il potere immaginifico del sesso non tramonta mai.

The post Etimologia del cazzo first appeared on Parolacce.]]>

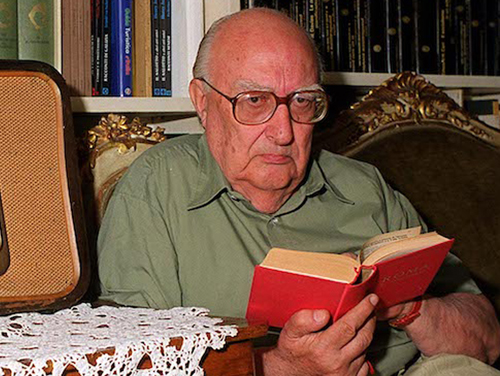

Il documento che vedete qui a lato è eccezionale. Non solo per il suo autore, il giudice Paolo Borsellino, e per il suo destinatario, il giudice Giovanni Falcone. Ma soprattutto perché contiene parolacce, e in un modo raro.

Il documento che vedete qui a lato è eccezionale. Non solo per il suo autore, il giudice Paolo Borsellino, e per il suo destinatario, il giudice Giovanni Falcone. Ma soprattutto perché contiene parolacce, e in un modo raro.Nel suo testo le volgarità riescono infatti a trasmettere sentimenti alti: l’intimità, la confidenza e la schiettezza fra due amici.

L’amore per un’Italia più giusta: fosse anche un’utopia che può costare della vita. Il gusto per lo scherzo goliardico, l’humor nero, il paradosso.

Il tutto in un’orazione funebre agrodolce, in cui il morto è (apparentemente) denigrato come “testa di minchia“, perché si era messo in testa di sconfiggere la mafia con la forza del diritto. Esagerato! Come il tentativo di comprendere la Trinità divina: mentre si arrovellava su questo mistero, Sant’Agostino incontrò in spiaggia un bambino (rivelatosi poi un angelo) che tentava di svuotare il mare con un secchiello. E il santo capì che stava tentando di fare la stessa cosa.

Erano così anche questi due amici, che hanno sognato di svuotare l’Italia dal marcio. Fottendosene di essere denigrati dagli altri. O di rischiare la vita per questo.The post Borsellino e Falcone, amici goliardici first appeared on Parolacce.]]>

«Gli eschimesi hanno 50 parole per nominare la neve». Suggestivo, ma falso: e da poco, peraltro, si è scoperto che lo scozzese ne ha 421… Ma vi siete mai chiesti quante parole abbiamo in Italia per denominare gli organi genitali e i rapporti sessuali?

«Gli eschimesi hanno 50 parole per nominare la neve». Suggestivo, ma falso: e da poco, peraltro, si è scoperto che lo scozzese ne ha 421… Ma vi siete mai chiesti quante parole abbiamo in Italia per denominare gli organi genitali e i rapporti sessuali?Fate una stima: ottanta? Cento? Duecento parole? Fino a qualche giorno fa anch’io avevo solo un’idea vaga, perché – strano ma vero – nessuno ha mai fatto un calcolo preciso del nostro lessico sessuale. Perciò ho deciso di farlo io. E ho trovato un dato ancora più sorprendente di quello degli scozzesi: in italiano, le parole del sesso sono 3.163. Tremilacentosessantatre. Per avere un termine di paragone, quasi l’equivalente dei primi 4 canti della “Divina Commedia” (3.463 parole). Altro che neve!

Certo, i lessici della medicina e quello della giurisprudenza sono ancora più numerosi, ma sono pur sempre vocabolari specialistici: per impararli, occorre spendere anni di studio. Il lessico erotico, invece, è un patrimonio comune a tutti: non occorre una laurea per apprenderlo. Allora, i risultati di questo conteggio aprono nuove curiosità: perché tutta questa abbondanza di termini sul sesso? Che cosa ci rivelano, questi nomi, sul modo in cui viviamo e giudichiamo la sessualità?

Prima di rispondere, è doveroso raccontare con quale metodo ho fatto questo censimento. La fonte è stato il “Dizionario storico del lessico erotico” di Valter Boggione e Giovanni Casalegno (Tea/Utet). Un’opera che tiene conto di tutti, ma proprio tutti i termini sessuali usati in 8 secoli di letteratura italiana: dalle metafore alle allusioni, dai termini arcaici a quelli moderni, dagli eufemismi infantili ai termini scientifici, fino alle espressioni più volgari.

Una raccolta ricchissima: comprende anche gli appellativi usati verso gli omosessuali (finocchio, etc), che nella presente analisi non ho inserito perché incompleti: andrebbero uniti a quelli sulla morale sessuale (puttana) che però nel Dizionario non sono censiti. Così come i termini strettamente dialettali, cioè usati in una sola area geografica italiana (da bigolo a baggiuggiu fino a barbisa e spaccazza), e i nomi gergali del sesso (ancora non entrati nell’uso comune, come pipilone o ciuffo: a loro ho dedicato un post). Dunque, se aggiungessimo anche tutte queste categorie, il lessico sessuale italiano potrebbe arrivare a quota 4mila espressioni, forse anche di più: difficile dirlo con certezza, perché manca una raccolta così completa.

Stando sui dati certi, che non sono pochi, facciamo qualche approfondimento. Quale ambito ha stimolato maggiormente la fantasia linguistica? Gli atti sessuali (1.147 termini), come emerge da questi grafici che ho elaborato (clic per ingrandire):

Tornando alla prima domanda: perché tutta questa abbondanza? Per tre motivi, che ho trattato più analiticamente nel mio libro:

1) il sesso è fonte di piacere, ed è una delle pulsioni fondamentali dell’uomo. E’ una spinta verso la sopravvivenza, come per i Sami è fondamentale sapere che tipo di neve ci sia nell’ambiente, per potersi adattare… Inevitabile, quindi, che il sesso animi gran parte dei nostri pensieri e delle nostre emozioni.

2) Il sesso implica una serie di ansie. E’ un campo tanto intimo e delicato da essere un argomento tabù: bisogna parlarne con cautela. Infatti il sesso può comportare figli illegittimi, incesto, gelosia, adulterio, abbandono, faide, abusi su minori, stupro, sfruttamento, malattie… Ecco perché va “maneggiato con cura”, anche dal punto di vista linguistico. E questa censura genera, per contrasto, un accanimento verbale per tentare di nominare l’innominabile, alludere, parlare in codice.

3) il sesso è anche mistero, il mistero della vita, dell’energia vitale. E’ la spinta verso il futuro e l’eternità attraverso la riproduzione. Ecco perché in molte religioni il sesso è sacro: è considerato un modo per ricongiungersi al divino, e le rappresentazioni degli organi sessuali sono usati in riti propiziatori sulla fecondità (ancora oggi, le processioni con i ceri sostituiscono antichi simboli fallici). I nomi del sesso sono anche un tentativo di descriverlo, di dargli un’identità altrimenti sfuggente, attingendo ad altri campi della vita quotidiana (cibo, animali, oggetti….).

E veniamo ai nomi dei genitali. La loro abbondanza è diventata il tema di un esilarante monologo di Roberto Benigni:

E dire che l’antologia di Benigni è solo una piccola parte di questo vocabolario… Ma che cosa ci raccontano tutti questi termini? E quanti sono esattamente? Comprendendo tutti i termini della sfera genitale, abbiamo il quadro che potete vedere nei grafici qui sotto: 984 termini complessivi per la sfera sessuale maschile, 766 per quella femminile. Ho classificato a parte i 266 termini relativi ai glutei, perché possono essere una zona erogena sia maschile che femminile.

Limitandoci ai termini che designano il pene e la vagina, sono per 744 per il primo e 595 per la seconda. Qual è il motivo di questo primato linguistico? Un sintomo del maschilismo della nostra cultura, o semplicemente del fatto che i genitali maschili sono più evidenti e quindi più facili da descrivere? La questione resta aperta. Ma quali immagini usa la nostra lingua per descrivere i genitali? Vediamo…

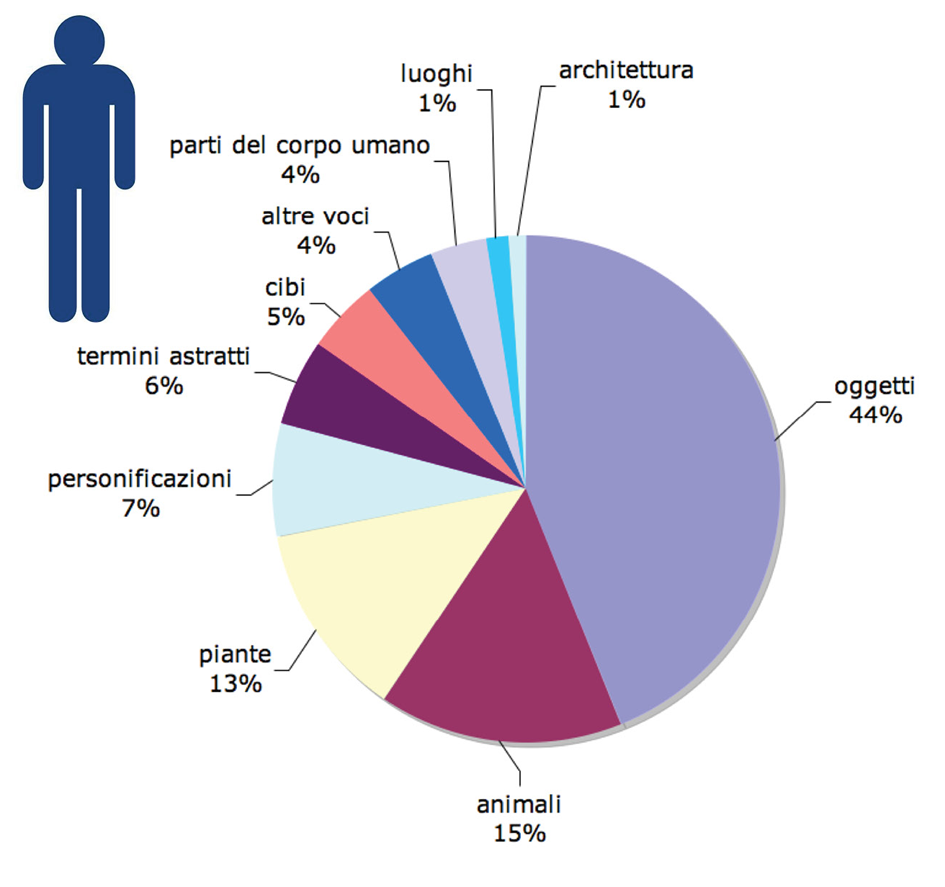

SESSO MASCHILE

In italiano, il sesso maschile ha 2 record: è designato dal più alto numero di termini (se ne contano 744, escludendo i testicoli), ed è la parolaccia pronunciata più spesso, secondo la Banca dati dell’italiano parlato. Del resto, notava lo scrittore Italo Calvino, il termine cazzo ha un’espressività impareggiabile, non solo rispetto a tutti gli altri sinonimi, ma anche alle altre lingue europee. Tanto che, in italiano, è un vero jolly linguistico: può indicare stupidità, nullità e disvalore (cazzone, cazzata, cazzeggiare, minchione, minchiata, cappellata) ma anche il contrario, cioè potenza, abilità e valore (cazzuto). Serve a indicare ira e malumore (incazzarsi), noia e sconforto (scazzato); affari personali e problemi (cazzi miei), parte sensibile (rompere il c a z z o), approssimazione (a c a z z o).

Una ricchezza del genere si spiega non solo con la sua evidenza esterna. Ma soprattutto con il suo significato simbolico: tra le scimmie, nota l’etologo Irenäus Eibl-Eibesfeldt, la monta è un segno di dominanza, così l’erezione è usata come minaccia simbolica.

Ma com’è descritto il sesso maschile?

Ma com’è descritto il sesso maschile?

E’ visto per lo più come un oggetto (44%: per lo più di uso domestico, come bastone o manico, ma sono numerose le espressioni che attingono alla guerra, vista l’aggressività dell’atto sessuale: clava, mazza). Numerose anche le metafore tratte dal mondo animale (15%: anguilla, uccello, proboscide) e dalle personificazioni (7%: amico, bambino fino a Walter, il termine inventato da Luciana Littizzetto) a indicare il fatto che è un membro “vivo”, che muta forma e consistenza.

Rilevante la quantità di nomi ironici, grotteschi o iperbolici sulla potenza o la dimensione del sesso, ossessione di tutti i maschi: sberla, calippo, pitone, missile, obelisco, sei quinti, torre di Pisa, maritozzo, pendolino delle 9:07, sardeon, sciupavedove, sventrapapere, vermicione e … tronchetto della felicità.

Ecco il dettaglio:

| CATEGORIE | Lemmi | Esempi |

| Oggetti generici | 31 | Affare, arnese, malloppo, pacco |

| Oggetti di uso domestico | 82 | Bastone, candelotto, cazzo, manico |

| Agricoltura | 31 | Cavicchio, falce, pertica |

| Tessitura, abbigliamento | 18 | Fuso, manganello |

| Attrezzi da lavoro | 34 | Ferro, manovella, randello, mazza |

| Armi e guerra | 45 | Asta, archibugio, clava, mazza |

| Navigazione e pesca | 13 | Arpione, timone |

| Strumenti musicali | 29 | Batacchio, bischero, piffero |

| Religione | 6 | Cero, reliquia |

| Monete e preziosi | 16 | Fiorino, quattrino |

| Altri oggetti | 22 | Cric, menhir, pirla, scettro |

| 327 (44%) | ||

| Luoghi | 10 (1%) | Lì, posto, San cresci |

| Architettura, edilizia | 8 (1%) | Campanile, colonna |

| Animali | 3 | Bestia |

| Uccelli | 39 | Canarino, fringuello, pipistrello, uccello |

| Pesci | 13 | Anguilla, pesce, cefalo |

| Rettili | 11 | Aspide, biscia |

| Equini | 12 | Asino, cavallo |

| Animali da caccia | 4 | Bracco, cane |

| Altri animali | 22 | Gatto, lepre, toro |

| Parti di animali | 11 | Becco, pene, proboscide |

| 115 (15%) | ||

| Piante | 23 | Banano, pino, ramo |

| Frutti | 21 | Banana, melone, pannocchia |

| verdure | 37 | Carota, cetriolo, fava, pisello |

| Erbe e fiori | 12 | Bocciolo, giglio, papavero |

| 93 (13%) | ||

| Parti del corpo umano | 28 (4%) | Braccio, gamba, naso, vena |

| Cibi | 32 (4%) | Biscotto, maritozzo, salsiccia, babà |

| Personificazioni | 53 (7%) | Amico, bambino, fra mazza |

| Termini astratti | 42 (6%) | Natura, pudende, sesso |

| Altre voci | 36 (5%) | Asso di bastoni, crescimmano, fallo, minchia |

| TOTALE | 744 |

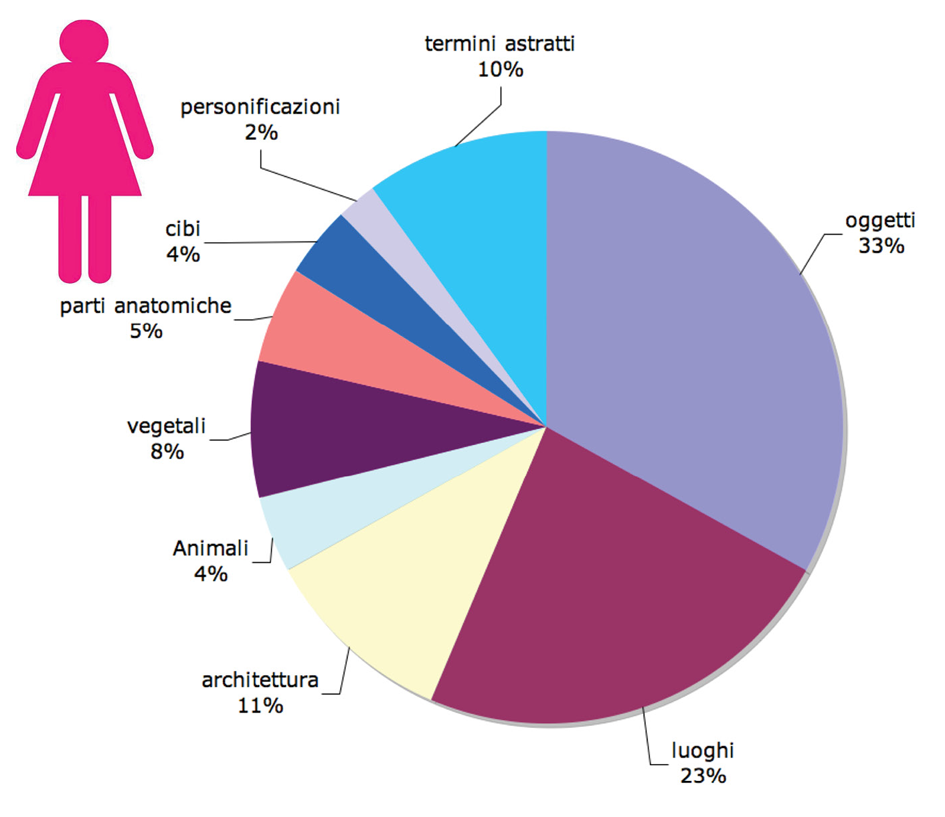

SESSO FEMMINILE

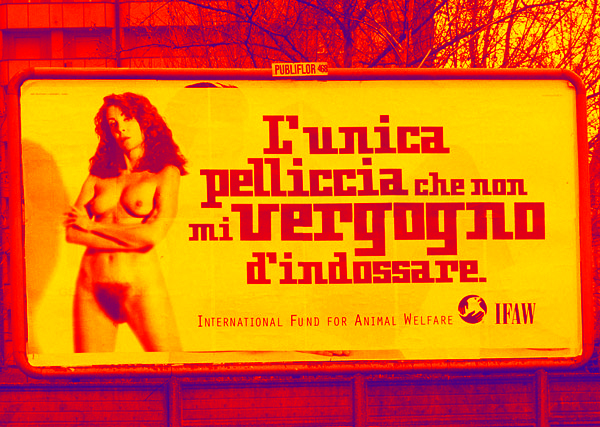

In molte lingue, è una delle parole più tabù: guai a nominarla. Come dimostra lo scandalo suscitato dallo spettacolo “I monologhi della vagina” della scrittrice Eve Ensler. E un sondaggio del 2004: il 73% delle donne Usa lo ritiene un argomento scioccante.

Ma perché il sesso femminile è più tabù di quello maschile? Stephen Pinker, psicologo della Harvard University (Usa) fa un’ipotesi: prima dell’avvento di assorbenti, carta igienica, bagni regolari e antimicotici, il sesso femminile evocava il rischio di contrarre malattie.

Le parole che designano il sesso femminile – in italiano sono 595, tra metafore e volgarità – manifestano anche lo sgomento e l’ammirazione di fronte a un sesso nascosto, misterioso, che racchiude il segreto della vita. Non a caso alcuni dei termini per designarla (grotta, scrigno, bosco) evocano questo aspetto.

Ma anche una visione maschilista, ha notato il premio Nobel Dario Fo in un saggio recente che ho presentato tempo fa: i termini spregiativi come fesso (da fessa, vulva), sorca (ratto), patacca (moneta di scarso valore) testimoniano la misoginia della Chiesa cattolica.

E come è descritto il sesso femminile?

E come è descritto il sesso femminile?

I nomi mettono in rilievo la recettività e passività dell’organo femminile (designato nel 33% dei casi con oggetti, per lo più domestici), e lo qualificano come un elemento fisso: sostanzialmente, un luogo (23%). Poche, rispetto al sesso maschile, le personificazioni (bernarda, lei, sorella, Filippa, siora Luigia o Jolanda, creato sempre dalla Littizzetto) vista la sua “fissità”. Non mancano appellativi ironici, che manifestano il timore di malattie o di “rimanere invischiati” in un rapporto (trappola, tagliola), ma sono più numerosi quelli poetici (rosa) o affettuosi (paradiso, tesoro), con una venatura di mistero (grotta, scrigno).

Ecco il dettaglio:

| CATEGORIE | Lemmi | Esempi |

| Oggetti generici | 16 | Cosa, mercanzia, essa |

| Oggetti domestici | 49 | Borsa, padella, pentola, potta, scodella |

| Agricoltura | 11 | Botte, sacco |

| Tessitura, abbigliamento | 24 | Ciabatta, pelliccia, tasca |

| Altri attrezzi | 15 | Gabbia, sfiatatoio, ventosa |

| Armi e guerra | 14 | Guaina, vagina, vulva |

| Caccia e pesca | 10 | Rete, tagliola, trappola |

| Barche | 5 | Barca, vela, gondola |

| Strumenti musicali | 17 | Chitarra, piva, zampogna |

| Religione | 6 | Altare, reliquie |

| Monete | 5 | Patacca |

| Altri oggetti | 24 | Gioia, tesoro |

| 196 (33%) | ||

| Luoghi | 148 (23%) | Posto, varco, abisso, buco, fessa, bosco, caverna, valle, palude, giardino, tana |

| Architettura | 63 (11%) | Casa, capanna, solaio, porta, canale |

| Animali | 25 (4%) | Lumaca, passera, vongola |

| Vegetali | 13 | Lattuga, pucchiacca, |

| Fiori | 6 | Fiore, rosa, giglio |

| Alberi | 13 | Fico, pero, noce |

| Frutta e verdura | 13 | Fica, fragola, oliva, prugna |

| 45 (8%) | ||

| Parti anatomiche | 28 | Bocca, coscia, grembo |

| ferite | 3 | Piaga |

| 31 (6%) | ||

| Cibi | 23 (4%) | Brodosa, frittella, lasagna, gnocca |

| Personificazioni | 13 (2%) | Bernarda, filippa |

| Termini astratti | 60 (10%) | Centro, natura, pelosa |

| TOTALE | 595 |

Diversi di questi termini sessuali, sia maschili che femminili, sono molto antichi: ecco perché già quasi 2 secoli fa aveva già celebrato questa ricchezza linguistica il poeta romano Gioacchino Belli (1791-1863) con 2 sonetti straordinari che qui meritano di essere ricordati:

| Er padre de li Santi Er cazzo se pò ddí rradica, uscello, ciscio, nerbo, tortore, pennarolo, pezzo-de-carne, manico, scetrolo, asperge, cucuzzola e stennarello.Cavicchio, canaletto e cchiavistello, er gionco, er guercio, er mio, nerchia, pirolo, attaccapanni, moccolo, bbruggnolo, inguilla, torciorecchio, e mmanganello. Zeppa e bbatocco, cavola e tturaccio, e mmaritozzo, e ccannella, e ppipino, e ssalame, e ssarciccia, e ssanguinaccio.Poi scafa, canocchiale, arma, bbambino: poi torzo, crescimmano, catenaccio, mànnola, e mmi’-fratello-piccinino.E tte lascio perzino ch’er mi’ dottore lo chiama cotale, fallo, asta, verga, e mmembro naturale.Cuer vecchio de spezziale disce Priàpo; e la su’ mojje pene, seggno per dio che nun je torna bbene. |

La madre de le Sante Chi vvò cchiede la monna a Ccaterina, pe ffasse intenne da la ggente dotta je toccherebbe a ddí vvurva, vaccina, e ddà ggiú co la cunna e cco la pottaMa nnoantri fijjacci de miggnotta Dìmo scella, patacca, passerina, fessa, spacco, fissura, bbuscia, grotta, fregna, fica, sciavatta, chitarrina, sorca, vaschetta, fodero, frittella, ciscia, sporta, perucca, varpelosa, chiavica, gattarola, finestrella,fischiarola, quer-fatto, quela-cosa, urinale, fracoscio, ciumachella, la-gabbia-der-pipino, e la-bbrodosa.E ssi vvòi la scimosa, chi la chiama vergogna, e cchi nnatura, chi cciufèca, tajjola, e ssepportura. |

In conclusione, resta solo un quesito aperto: tutta questa ricchezza linguistica è tipica solo dell’italiano? Certamente no. Anche in inglese, in francese, in spagnolo c’è una grande quantità di termini e metafore sessuali. Ma che io sappia manca ancora un censimento rigoroso: quando ci sarà, vedremo chi ce l’ha più lungo (l’elenco!).

Hanno parlato di questo post:

The post I mille nomi del pisello e della patata first appeared on Parolacce.]]>