Cosa sono le parolacce? «Se nessuno mi chiede cosa sono, lo so. Ma se volessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più…». Così diceva secoli fa Sant’Agostino a proposito del tempo. Ma l’osservazione vale anche per le parolacce: definirle è difficile. Perché la parola escrementi si può dire ma merda no? Tette è una parolaccia? E perché marrano non è più un insulto?

Su questi temi argomenti c’è molta confusione. Ma sono temi appassionanti: me ne sono accorto nelle scorse settimane, quando su Twitter è nata un’accesa discussione con alcuni amici proprio su queste questioni. Ma se ne può uscire solo se si ha un’idea chiara di cosa siano le parolacce (foto Shutterstock).

Vocabolari ed enciclopedie, però, ne danno una descrizione sorprendentemente povera: il Sabatini Coletti, come molti altri, definisce la parolaccia come “parola volgare, sconcia, offensiva”. Corretto, ma questa descrizione non coglie l’essenza di queste parole speciali. Qual è il loro minimo comun denominatore? Quali caratteristiche deve avere una parola per essere considerata una parolaccia?

In questo post svelo la formula delle parolacce. Questa:

Parolaccia = limiti d’uso + (connotazione ∙ registro)

In generale, le parolacce sono parole vietate, o almeno hanno notevoli limiti d’uso: non si possono usare in qualunque momento e in qualunque contesto. Non si possono dire nelle situazioni pubbliche e formali: a scuola, sul posto di lavoro, in tribunale, alle cene “eleganti”… altrimenti rischiamo di passare per maleducati, cafoni, irrispettosi. Ma perché sono vietate? Il problema non sta tanto nei contenuti, nelle cose che dicono: le parolacce parlano di sesso (cazzo), religione (bestemmie), malattie (mongolo), metabolismo (merda), comportamenti (rompicoglioni), origini etniche (negro), ovvero degli argomenti più delicati connessi alla sopravvivenza e ai rapporti umani. Eppure, questi temi non sono tabù in assoluto: posso dire glutei senza scandalizzare nessuno, ma divento offensivo se lo chiamo culo.

Dunque, l’aspetto nodale delle parolacce non sta in quello che dicono, ma come lo dicono: parafrasando Dante, “il modo ancor m’offende”.

E allora vediamo quali sono i “modi” delle parolacce. Dal punto di vista linguistico, hanno 2 modi che le rendono tali: la connotazione e il registro. Partiamo dalla connotazione: è l’insieme dei valori affettivi, cioè delle emozioni che circondano una parola. Per esempio, la parola deserto significa di per sè un’area geografica disabitata e senza vegetazione (e questa è la denotazione); ma ha anche la connotazione, cioè il senso emotivo, di solitudine, isolamento, desolazione. Qual è, allora, la connotazione, l’alone emotivo delle parolacce?

Il turpiloquio può essere usato per esprimere le emozioni più diverse (ira, eccitazione, paura, gioia…), ma in generale le parolacce hanno una connotazione disfemistica: richiamano alla mente gli aspetti più sgradevoli di un oggetto. E’ l’esatto contrario degli eufemismi: mentre questi ultimi cercano di addolcire un pensiero sgradevole (“Non mi è molto simpatico”), i disfemismi vanno dritto al punto, senza imbellettare la realtà (“Mi sta sui coglioni”). Le parolacce sono un modo di dire la verità così com’è, in modo diretto: nuda e cruda.

Questo vale per tutte le parolacce rispetto ai loro corrispettivi neutri: “pene” è più accettabile perché è un termine a bassa carica emotiva e immaginifica, mentre “cazzo” evoca l’immagine del sesso in tutti i suoi particolari. Le parolacce, in particolare, hanno connotazioni spregiativa (= esprimono disprezzo), offensiva (= squalificano qualcuno o qualcosa) o oscena (= parlano di sesso senza pudori).

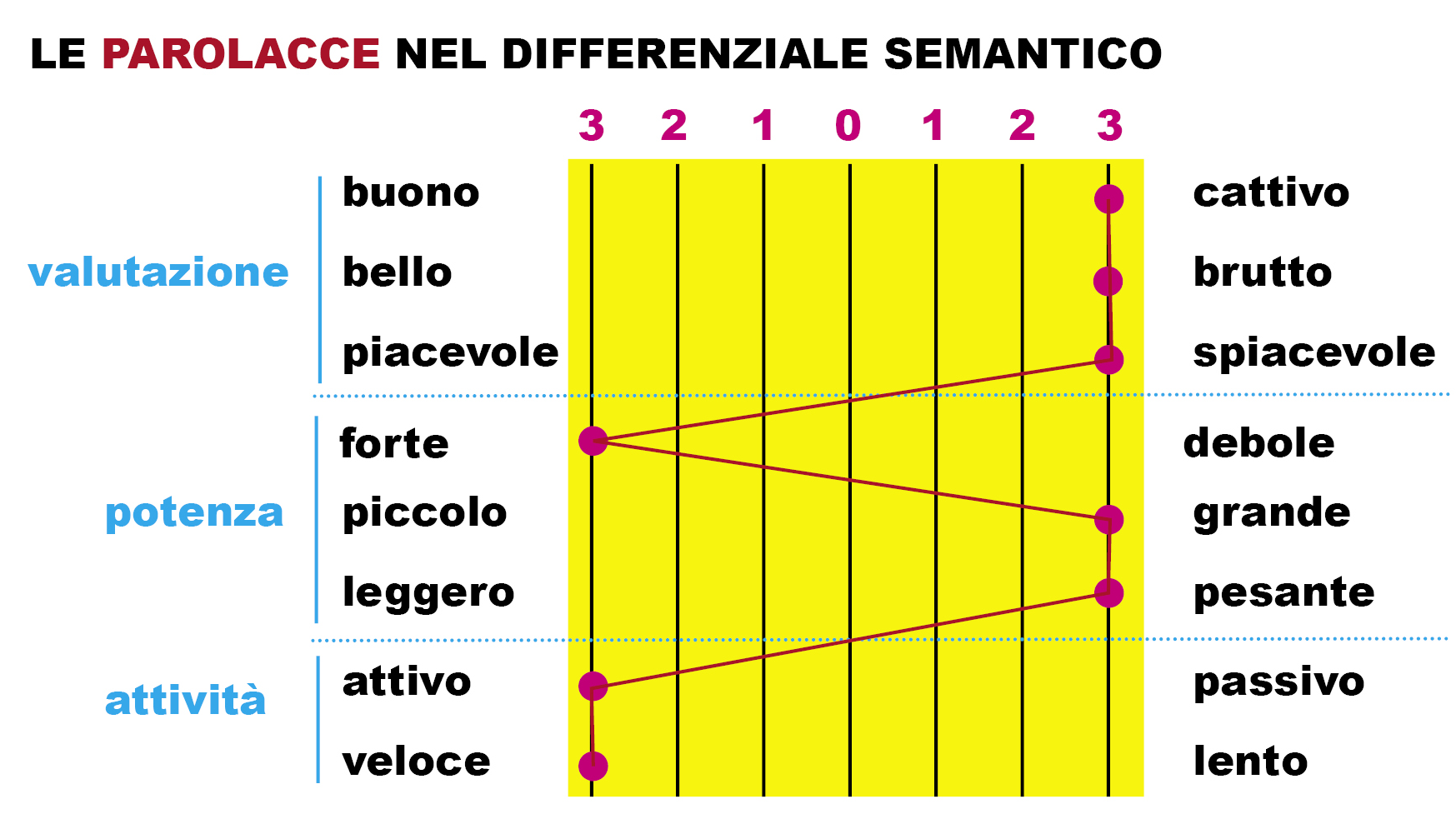

Lo psicolinguista Charles Osgood, per misurare la connotazione delle parole, ha ne identificato 3 dimensioni:

Lo psicolinguista Charles Osgood, per misurare la connotazione delle parole, ha ne identificato 3 dimensioni:

valutazione: buono/cattivo, bello/brutto, piacevole/spiacevole;

potenza: forte/debole, grande/piccolo, pesante/leggero;

attività: attivo/passivo, rapido/lento.

Le parolacce si trovano sul lato “oscuro” e negativo di questi assi: sono negative, cattive, brutte, spiacevoli, forti, grandi, pesanti, attive, rapide.

La connotazione è un aspetto importante: è l’aspetto dinamico delle parolacce, e delle parole in generale. Una parola può mantenere lo stesso significato, ma cambiare (acquisire o perdere) connotazioni nel corso della storia: in origine, per esempio, la parola negro non aveva una connotazione spregiativa (significava solo “scuro”) ma l’ha acquisita nell’ultimo secolo, diventando un insulto. Al contrario, invece, la parola marrano (= ebreo convertito), un tempo offensiva, oggi è diventata una parola arcaica e inoffensiva. E la parola islamico, di per sè neutra, sta acquisendo una connotazione spregiativa (come sinonimo di terrorista).

Ma non basta la connotazione per fare una parolaccia: ladro ha senz’altro una connotazione spregiativa ma non per questo è una parolaccia. Dunque, la connotazione disfemistica è una condizione necessaria ma non sufficiente. Per generare una parolaccia occorre abbinare alla connotazione un altro ingrediente: il registro.

Cos’è il registro? E’ lo stile del linguaggio: può essere forbito, letterario, burocratico, colloquiale… Le parolacce cadono nel registro basso, volgare, popolare, ma anche in quello gergale, colloquiale, informale. In pratica, il turpiloquio è il tipo di linguaggio che usiamo nel parlato, quando ci rivolgiamo ad amici, familiari, persone con le quali abbiamo un rapporto di confidenza; il linguaggio “da strada”, “da osteria”, “da caserma”. Un linguaggio che diventa inappropriato nei contesti formali, ufficiali, solenni.

I registri danno una miriade di sfumature che consentono di esprimerci in contesti diversi: lo stesso concetto, infatti, può essere modulato in molti modi.

| registro

scientifico |

registro

neutro |

registro

infantile |

registro

popolare, colloquiale |

registro

volgare |

registro

gergale, dialettale |

| feci, sterco, deiezioni | escrementi | pupù, cacca | merda, stronzo | ||

| testicoli | palle, balle | coglioni | |||

| mammelle | seno, petto | ciucce, tette | pere, bocce, meloni | tette, poppe | zinne, zizze |

| amplesso, rapporto sessuale | fare l’amore, fare sesso | trombare | scopare, chiavare, fottere, sbattersi, farsi | fare zum zum, bombare, schiacciare |

Campagna di tv Fx: gioca sul doppio senso delle “pere”.

Insomma, anche le parolacce hanno “50 sfumature di grigio”, ma anche di arancione, verde, blu…: sono una straordinaria tavolozza espressiva. Ed è difficile tracciare una linea di confine netta fra un’espressione colloquiale e una volgare: spesso sono percezioni soggettive, che variano da una persona a un’altra. O da un momento a un altro.

L’unico criterio-guida, per classificare una parola come parolaccia, è l’esistenza di un limite d’uso: chiamereste “tette” il seno se andate a fare una mammografia? No. Allora è una parolaccia (anche perché evoca in modo diretto, onomatopeico, l’atto del succhiare), per quanto a basso tasso di offensività. Non tutte le parolacce, infatti, hanno la medesima forza: alcune possono scandalizzare (pensate alle bestemmie), altre sono bonarie (sciocco).

Ecco perché, anni fa, avevo lanciato il volgarometro, la prima indagine che ha misurato la diversa forza offensiva di oltre 300 insulti. Ho riassunto i risultati del sondaggio in questo post, e chi vuole approfondire può leggere qui una versione accademica appena pubblicata dall’Università della Savoia di Chambéry (Francia). Certamente, l’intero registro volgare è classificabile come parolaccia, ma non vale il contrario: le parolacce non si esauriscono nel solo registro volgare (ma ce ne sono anche in quelli gergale, popolare, etc).

In questo scenario, c’è una sola eccezione: le profanità, ovvero i termini sacri usati a scopi profani. “Madonna!”, “Cristo”, o “Della Madonna” non sono di per sè parolacce, ma usate come esclamazioni o rafforzativi lo diventano. Del resto, le parolacce – ovvero il profano – seguono le stesse regole del sacro: “non nominare il nome di Dio invano”. Anche le parolacce, come le parole del sacro, vanno dette con cautela, sono sottoposte a censure e tabù.

E infatti è probabile che le prime forme di turpiloquio siano state le blasfemie, le bestemmie, o anche i giuramenti nei quali le divinità erano tirate in ballo come testimoni e garanti nelle questioni terrene: “per Giove, giuro che non ho rubato quei soldi!”. E così l’uso improprio, l’abuso ha dissacrato i nomi sacri.

Ma c’è anche un’altra eccezione: alcune parole apparentemente “innocue” ma in un certo senso magiche. Hanno il potere di trasformare in parolacce qualunque cosa tocchino… Quali sono? Ne parlo in questo post. Restate sintonizzati!

L’incidente è passato alla storia: durante un concerto a Lima (Perù) lo scorso 24 luglio, Laura Pausini è uscita sul palco in accappatoio; poiché sotto non indossava nulla, muovendosi, per qualche istante si è visto il suo pube. Appena se n’è accorta, la Pausini ha chiuso l’accappatoio e ha salutato il pubblico dicendo: “Pues, si han visto, han visto. Yo la tengo como todas, buenas noches!!”. Ovvero: “Beh, se avete visto, avete visto. Io ce l’ho come tutte, buona notte!!”.

Uscita geniale: nella sua schiettezza, ha smontato sul nascere ogni malizia e ogni moralismo. Dove sta lo scandalo, se le donne sono fatte tutte così?

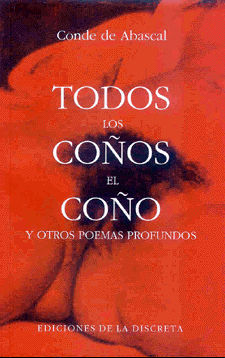

“Tutte le fiche la fica e altri poemi profondi”: è il libro di un poeta spagnolo (sotto pseudonimo).

Eppure, in quella frase, la grande Laura ha fatto uno sbaglio. Un errore piccolo, grammaticale, ma è un pretesto prezioso per parlare di uno strano fenomeno linguistico: i nomi del sesso invertiti (o transgender, se preferite).

Ecco di che cosa si tratta. Parlando al pubblico peruviano, la Pausini avrebbe dovuto dire, più correttamente “Yo LO tengo como todas” perché in spagnolo la passera è chiamata coño, al maschile. Deriva dal latino cunnus (da cui cunnilingulus), cioè cuneo (a forma di V), la stessa etimologia di conio. E’ vero che in spagnolo la vulva è chiamata anche al femminile concha (conchiglia), ma questo termine si usa molto meno spesso. D’altra parte, in modo simmetrico, in spagnolo il pene è chiamato con un nome femminile: polla (gallina) o pinga (pendola).

Lo stesso fenomeno avviene in Francia, dove la vulva – sempre per derivazione dal latino cunnus – è chiamata al maschile con (come pure chatte, gatta, al femminile); e anche in Francia il pene è designato con parole femminili: bite (bitta) o queue (coda).

Il latino cunnus ha influenzato anche il termine inglese cunt: ma in inglese i nomi degli oggetti non hanno genere (non sono maschili né femminili, ma neutri: infatti per un inglese la sessualizzazione degli oggetti è fonte di confusione e di divertimento).

E questi fenomeni linguistici ci sono anche in Italia: nei dialetti del Sud (Calabria, Sicilia, Puglia, Sardegna) la vulva è chiamata con un nome maschile (cunnu, pilu, sticchio), mentre il pene è designato coi femminili minchia, ciolla, ciota, cedda.

Perché c’è questo scenario linguistico? Una ragione è che in latino i nomi degli oggetti erano solitamente maschili. Ma questo non spiega l’origine di minchia, che deriva dal latino mentula (da mentus, mento, o da mingere, orinare, o forse ancora da mantha, mazza)… Insomma, un gran caos. Anzi, peggio: una contraddizione. Perché la vulva, essenza della femminilità, è chiamata con un nome maschile, e il pene, la virilità stessa, con nomi femminili? C’è qualcosa che non quadra: se la lingua esprime una visione del mondo, ci troviamo di fronte a una scelta altamente illogica e inspiegabile. Del resto, tra le migliaia di appellativi che usiamo per designare i genitali (ne ho parlato qui), persino il maschile frutto del fico si è femminilizzato per designare in modo più appropriato l’organo sessuale femminile (fica).

Di questi argomenti si è occupato un linguista eclettico: Guy Deutscher, ricercatore onorario alla Scuola di linguistica dell’Università di Manchester. Deutscher è l’autore di “La lingua colora il mondo” (Bollati Boringhieri): in questo libro ha dedicato un intero capitolo al caos dei generi nelle lingue europee.

“Le posate tedesche” scrive “sono famose per abbracciare l’intera gamma dei ruoli di genere: das Messer (coltello) è neutro, ma accanto a esso il cucchiaio (der Löffel) risplende in tutta la sua mascolinità e, dal lato opposto del piatto, la femminile forchetta (die Gabel) trabocca di sex appeal. Ma in spagnolo è el tenedor (la forchetta) ad avere il petto villoso e la voce roca, e lei, la cuchara, a sfoggiare le proprie curve”.

Perché questa differenza? In latino, le parole avevano 3 generi: maschile, femminile e neutro; quest’ultimo serviva solitamente a designare gli oggetti inanimati e asessuati. Nel dar vita alle lingue moderne (spagnolo, francese e italiano) il latino ha perso il genere neutro, che si è fuso con il maschile. Ma in questo passaggio, dice Deutscher, in realtà tutti i sostantivi di cose inanimate sono stati attribuiti a casaccio al genere maschile o al genere femminile.

E che dire allora dei nomi del sesso? Come si spiega questa illogicità ancora più colossale?

Nel suo libro, Deutscher non si è occupato dei nomi dei genitali. Allora gli ho scritto per chiedergli che cosa ne pensasse di questa macroscopica contraddizione per cui il sesso femminile può avere un nome maschile e il sesso maschile un nome femminile. Ecco la sua risposta: “Caro Tartamella, penso sia estremamente difficile trovare una logica dietro il genere di molti oggetti, come ho tentato di mostrare nel mio libro. Questo è il caso per le parti anatomiche più in generale: perché la virilissima barba in italiano è femminile? E così i nomi dei genitali non sono un’eccezione nell’essere illogici”. Forse, comunque, si può azzardare un’ipotesi per spiegare questi fatti: e cioè che in alcuni casi una determinata metafora poteva risultare efficace a descrivere i genitali anche se aveva un nome di genere opposto. Per esempio, il termine banana, anche se è femminile, evoca immediatamente un’immagine fallica (come raccontavo nell’ultimo post). E così via: anche il maschile cuneo, del resto, ha evocato l’immagine a “V” della vulva…

Galleria fotografica: ogni riferimento alla “cosa” è puramente… voluto.

Quel che conta, comunque, al di là delle cause, sono gli effetti di questa categorizzazione linguistica. Effetti che si annidano nella nostra mente, nella nostra visione del mondo: “L’abitudine di mascolinizzare e femminilizzare gli oggetti comporta che, ogni qual volta i parlanti sentono il nome di un certo oggetto, nelle loro orecchie si insinua un’associazione fra un sostantivo inanimato e uno dei sessi, e che, ogni qual volta accade loro di menzionare il nome di lei o di lui, la medesima associazione si infila loro in gola”, scrive Deutscher.

Queste associazioni, infatti, ci condizionano: lo hanno dimostrato diversi esperimenti. Uno dei più divertenti è quello che lo psicologo Toshi Konishi ha fatto nel 1993 con un gruppo di spagnoli e di tedeschi. Nelle due lingue, infatti, molti nomi di oggetti inanimati hanno generi invertiti: per esempio, die Brücke (il ponte) in tedesco è femminile, mentre el puente è maschile; “e lo stesso vale per gli orologi, gli appartamenti, le forchette, i giornali, le tasche, i francobolli, i biglietti, i violini, il sole, il mondo e l’amore. D’altra parte der Apfel (la mela) per i tedeschi è maschile mentre in spagnolo la manzana è femminile, e lo stesso accade per le sedie, le scope, le farfalle, le chiavi, le montagne, le stelle, i tavoli, le guerre, la pioggia e l’immondizia”.

Konishi ha chiesto ai parlanti delle due lingue se questi sostantivi li giudicavano forti (=maschili) o deboli (=femminili), grandi (= maschili) o piccoli (= femminili), e così via. Il risultato è facile da indovinare: i sostantivi maschili in tedesco furono giudicati più “virili” dai tedeschi e viceversa dagli spagnoli, e quelli femminili idem. Insomma, la mascolinità del nome aveva influenzato la percezione dell’oggetto che designava, e la femminilità pure.

Come dice Deutscher, le associazioni mentali sono prigioni da cui non ci libereremo mai. Perciò, volenti o nolenti, per gli spagnoli la vulva (coño) ha un che di maschile, e per i siciliani il pene (minchia) ha qualcosa di femminile… Quali effetti questa associazione abbia prodotto, è difficile dirlo. Ma è affascinante immaginarlo.