Gli imprecatori sono abili comunicatori (Shutterstock).

Chi dice molte parolacce ha un vocabolario più povero? Una ricerca appena pubblicata su “Language sciences” smonta questo pregiudizio. La scoperta è stata fatta da uno dei miei maestri, il professor Timothy Jay, docente di psicologia cognitiva al Massachusetts College of Liberal Arts di North Adams (Usa). “Di solito chi dice molte parolacce è considerato pigro, con un vocabolario ristretto, maleducato o incapace di controllarsi” scrive Jay. Ma in realtà le parolacce sono parole, tant’è che obbediscono alle regole della semantica e della sintassi (come raccontavo qui): dunque, perché dovremmo considerare la ricchezza di parolacce come un sintomo di una scarsa abilità verbale?

La competenza linguistica è unica, a prescindere dal fatto che riguardi parole neutre o insulti e imprecazioni. Insomma, chi ha una bella parlantina ce l’ha a tutto tondo: sia con le parole “normali” che con le parolacce.

Per mettere alla prova questa ipotesi, Jay ha fatto 3 test con diversi gruppi di persone.

[ clicca sul + per aprire l’approfondimento ]

Il professor Timothy Jay.

Quali sono le conclusioni generali dello studio?

1) “Un lessico ricco di insulti è sintomo di sane abilità verbali, non un modo per mascherare le carenze linguistiche. Ciò non toglie che spesso le parolacce possano essere offensive o associate a emozioni negative, ma non si possono generalizzare questi tratti a chiunque le usi”. Conoscere tante parolacce è segno di ricchezza lessicale, soprattutto per esprimere rabbia, frustrazione, disprezzo, sorpresa ed euforia. Si può obiettare che il campione dello studio è piccolo (e lo è: 218 persone in tutto), ma è bastato a smentire (falsificare) l’assunto secondo cui la volgarità è indice di carenze espressive.

2) In un minuto, i volontari hanno detto più parole neutre che parolacce: il motivo? Gli animali sono una categoria più omogenea rispetto alle parolacce: in questa categoria, infatti, rientrano gli insulti e le oscenità, che hanno valore denotativo (cioè indicano oggetti o concetti precisi), ma anche le imprecazioni che hanno più valore denotativo, ovvero servono più a esprimere emozioni forti. Se dico “vaffanculo” esprimo rabbia più che pensare letteralmente alla sodomia.

3) Non c’è grande differenza fra uomini e donne: 8 delle 10 parolacce più pronunciate sono le stesse per ambo i sessi.

4) Chi ha un lessico ricco di parolacce non significa necessariamente che le dice più spesso: la competenza linguistica ha poco a che vedere con la frequenza d’uso, che dipende invece dal controllo cognitivo e dal livello di religiosità delle persone.

Dunque, se sentite qualcuno dire tante parolacce, non potete accusarlo di essere ignorante, o di avere un vocabolario limitato: anzi, le parolacce sono un modo intenso e sintetico di esprimere le emozioni.

Se avete qualche dubbio, riguardate il celebre sketch di Roberto Benigni sui nomi del sesso:

Campagna pubblicitaria del Betadine, un detergente intimo: gioca sulla somiglianza vulva-topa (Pratama).

Potete chiamarla passera, gatta, lumaca, grignàppola (pipistrella), vongola e vitella... Ma se dovete paragonare il sesso femminile a un animale, pensate ai roditori. Battono tutti gli altri animali con 3 termini: topa, sorca e zoccola. Nomi più o meno equivalenti, ma con sfumature diverse: topa può avere anche una connotazione neutra o positiva (“Che bella topona/topina”, riferito all’intera persona); sorca ha una sfumatura voyeristica (“Le ho visto la sorca pelosa”) e zoccola è uno spregiativo (“Sei proprio una zoccola”, cioè una puttana).

Ma perché questa predilezione per i topi? Che c’entrano con la vulva?

Me lo sono chiesto giorni fa, mentre scrivevo un reportage sui ratti per il nuovo numero di Focus. Approfondendo la loro storia e il loro comportamento, mi ha colpito il loro uso come metafore sessuali. E non solo in Italia: la vulva è chiamata topa anche in portoghese (rata) e in norvegese (mus), mentre gli altri Paesi usano invece l’immagine della gatta per riferirsi al sesso femminile (pussy in inglese, chatte in francese, muschi in tedesco): una scelta solo in apparenza diversa, come racconterò fra qualche riga.

I sinonimi della topa sono diffusi soprattutto in Italia centrale, e zoccola in quella meridionale. Zoccola deriva dal latino sorcula, piccolo sorcio e calcato su socculus, zoccolo, nel senso spregiativo di ignorante: designa la femmina del ratto di fogna e per estensione la donna di strada.

Il primo termine apparso nella nostra letteratura è sorca, già nel Candelaio di Giordano Bruno (1582), ma il termine diventa celebre con Gioachino Belli ne “La madre de le sante” (1832): un sonetto in romanesco sui nomi della vulva, chiamata tra l’altro “sorca, vaschetta, fodero, frittella,… chiavica (fogna: dove vivono i topi, ndr), gattarola, finestrella”.

Topa, invece, è approdato in letteratura molto più tardi, negli anni ’70 con Gianni Celati e Pier Vittorio Tondelli: “Si è fatta sparire le mutande con un colpo di magia. Prima le aveva e poi improvvisamente non le aveva più. Ma aveva invece una grossa topaccia nera fra le gambe, che ha voluto presentarmi sollevando le sottane” (Celati, “Banda sospiri”) .

Detto questo, dove sta il legame fra topi e topa? Innanzitutto, i topi sono il simbolo della sessualità e della fecondità perché sono molto prolifici: hanno fino a 20 rapporti sessuali al giorno. Una coppia di roditori, se lasciata indisturbata, può arrivare a generare oltre 108 mila discendenti in un solo anno.

Ecco perché la Chiesa ha sempre visto con ostilità i topi: non solo perché rubavano le provviste e diffondevano malattie, ma anche per il loro esplicito legame con la sessualità, con le forze “terrene” (e, vivendo nell’oscurità e nelle fogne, anche dell’impurità). Essendo roditori instancabili, in psicoanalisi sono anche il simbolo dell’oralità.

Ma in realtà la letteratura non sottolinea molto la sessualità dei topi. Li utilizza invece come simboli di altri valori: della vita sociale (vivono in gruppo per difendersi dai predatori); dell’intelligenza, della furbizia, del lavoro instancabile (vedi Mickey Mouse, Jerry, Ratatouille); del mondo sotterraneo, di azioni clandestine (come i topi che aiutano Cenerentola a liberarsi da un destino infelice).

Nelle religioni orientali, invece, il topo è simbolo di ricchezza e prosperità (perché vive dove ci sono provviste). Ed è il primo dei 12 segni dello zodiaco cinese: creativo, onesto, generoso, ambizioso e veloce a decidere.

(Lucio Dalla, “Disperato erotico stomp“)

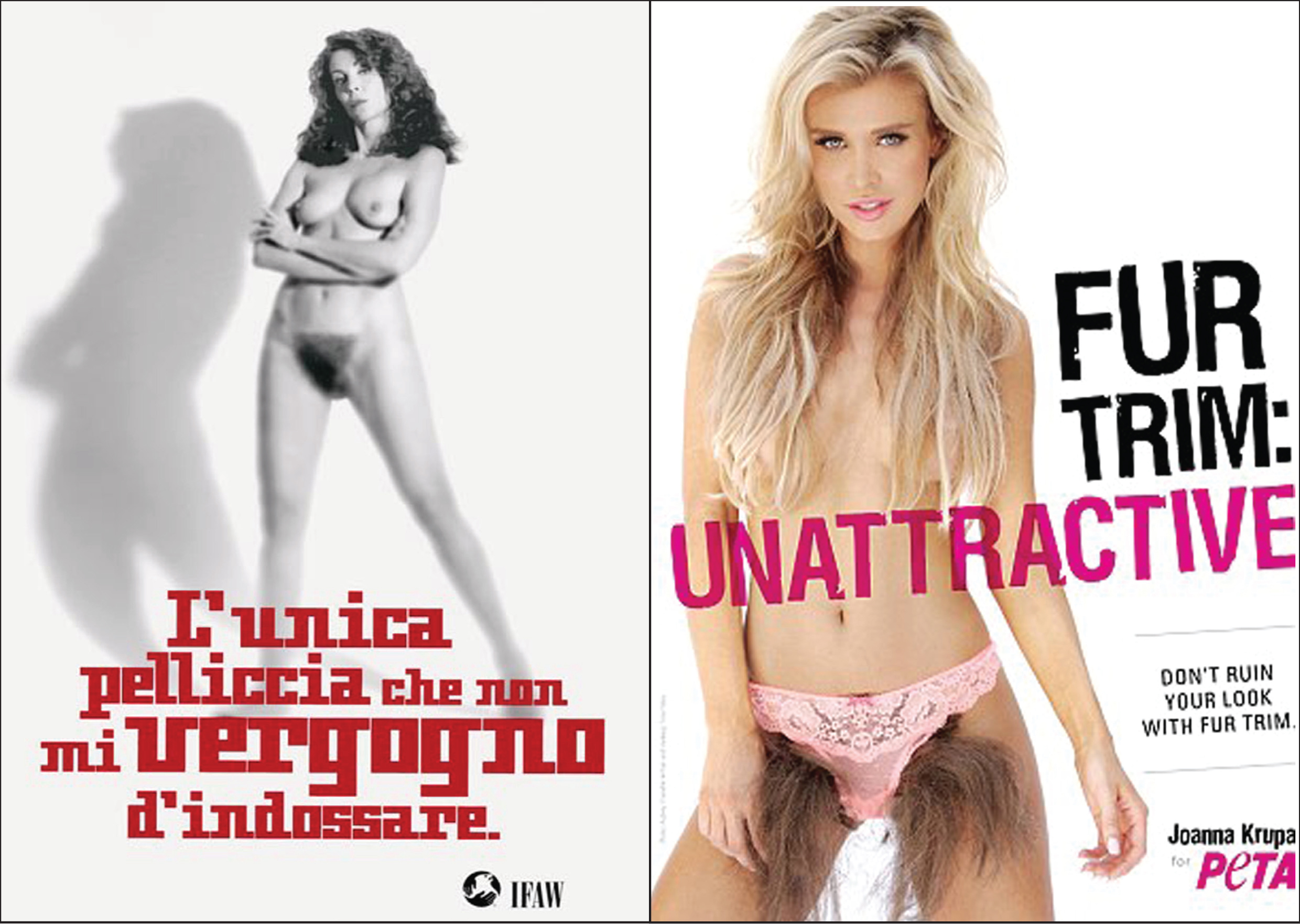

Ma torniamo alle metafore sessuali. In queste ha avuto un peso maggiore un’altra somiglianza fra topo e topa: il folto pelo che ricopre entrambi. Un attributo molto evidente, che per di più ricorda la nostra originaria natura animale, selvatica: incivilirsi ha comportato la perdita dei peli (alcuni li abbiamo perduti, altri li rasiamo). Così i peli, soprattutto quelli del sesso, restano legati a un’eredità del passato che condividiamo (in parte, anzi: in certe parti) con gli animali.

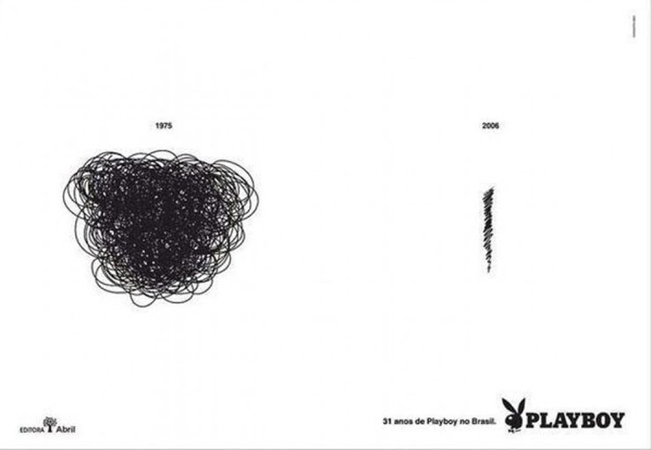

Non solo. Il pube è da sempre una fonte di identità per le donne, visto che il sesso femminile è in realtà nascosto proprio dalla peluria. Lo dimostra non solo il termine “pilu“, che al Sud Italia è sinonimo di vulva, ma anche i tagli dei peli pubici, anch’essi soggetti a mode, varianti, corsi e ricorsi (negli ultimi 40 anni si sono sempre più assottigliati, come evidenzia la pubblicità di Playboy qui a lato…). Ed è sempre per la somiglianza con il pelo che, in altri Paesi, la vulva è stata invece paragonata anche alla gatta.

(Proverbio popolare)

Tanto che nel mondo anglosassone, più di 5 secoli fa, è nata una moda bizzarra: le “merkin”, parrucche pubiche femminili. Erano usate, fin dal 1450, dalle prostitute inglesi come ornamento. Dopo essersi rasate il pube (per prevenire la diffusione di parassiti), le ponevano sul pube sia per bellezza, ma anche, talvolta, per mascherare i segni della sifilide. Di recente una giovane fotografa statunitense, Rhiannon Schneiderman, ha riportato in auge le merkin per un provocatorio progetto artistico, “Lady Manes”: una serie di autoritratti, nei quali l’artista posava nuda, con vistose parrucche attaccate al pube col velcro. Una sfida ai canoni attuali della bellezza femminile, che impongono pubi lisci come quelli delle bambole. «Perché è considerato volgare avere peli sotto le ascelle o sulle gambe? Perché queste cose mettono a disagio le persone? Perché bisogna criticare il corpo di qualcun altro?». Insomma, può darsi che in futuro torni la topa “a tutto pelo”? Chissà. Nel frattempo qui sotto potete vedere un video divertente sulle fantasiose e numerose acconciature per il pube femminile:

Grazie alla segnalazione di Frida, una lettrice di questo blog, ho scoperto che il legame fra topa e topi è molto antico: è presente già in un fabliau (un racconto popolare) medievale del XII secolo: la storia della “parpàja tòpola”, resa celebre in uno sketch dal premio Nobel Dario Fo. Ecco la trama (il testo integrale è qui).

C’era una volta un prete senza scrupoli, il Faina, che aveva una relazione con Alessia, una fanciulla in fiore. La madre di lei, la Volpassa, contadinona col cervello fino e il culo grosso, impone al prete di trovare un marito alla figlia se vuole continuare a copulare senza scandalo. Don Faina pensa subito a Giavàn Pietro, un capraio “candido coglioncione”.

Alla prima notte di nozze, Giavàn chiede alla moglie di godere dei giochi d’amore. Ma Alessia, che aveva già amoreggiato col prete, non ne vuol sapere e trova una scusa: dice al novello sposo che era impossibile fare l’amore perché lei, nel bailamme dei preparativi di nozze, aveva dimenticato la sua parpàja (la farfalla, ovvero la vulva) a casa della madre, appesa a un chiodo.

Giavàn, cocciuto, non si dà per vinto e vuole andare alla ricerca del sesso perduto, a costo di raggiungere la casa della suocera, che stava dall’altra parte del fiume. Quando, dopo varie disavventure, arriva dalla Volpassa, lui le dice: “Son venuto a prendere la parpaja topola!“. “Quale?”. “Quella che hai tu!”.

La suocera, all’inizio perplessa, poi capisce l’equivoco e decide di stare al gioco: consegna a Giavàn un cesto di stoppie lanose, facendolgi credere che contenesse la topola, e lo congeda.

Durante il tragitto, Giavàn infila la mano fra le stoppie alla ricerca della parpaja topola: e trova un topolino, che si era accucciato nel cesto per starsene tranquillo. E così l’allocco si convince che il roditore fosse il sesso dell’amata. Accarezza la topola, che però si spaventa e fugge, tuffandosi nel fiume.

Giavàn torna a casa sconvolto e disperato: “Sono un disgraziato! Ho fatto annegare la tua parpaja!”.

La moglie, commossa da tanto candore, si pente delle sue menzogne e lo consola: “Non ti preoccupare, la parpaja è viva, è tornata da me”. Solleva la gonna e guida la sua mano sul ciuffo della topola. “E’ lei! La riconosco” dice Giavàn. “Che fatica che avrà fatto, con quella fuga… Lasciamola riposare: faremo i giochi d’amore domani”.

Un racconto divertente, che trasforma il sesso in un animale dotato di vita propria: una metafora ricorrente nei nomi del sesso, come raccontavo in questo post.

Porco, vacca, capra… perché gli animali sono diventati insulti

I nomi scientifici volgari dati agli animali

Perché il suino è diventato un porco