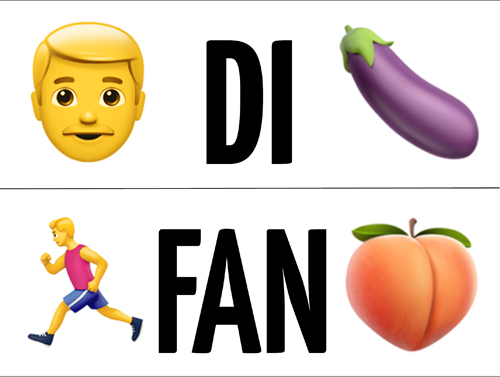

Cosa vogliono dire queste due frasi? Lo scoprite in fondo a questo articolo.

Dobbiamo farcene una ragione: per gli emoji è finita l’età dell’innocenza. Melanzane, pesche, manine, spruzzi… non sono più immagini candide. Le volgarità, infatti, sono sbarcate anche nelle icone che condiscono le nostre comunicazioni su WhatsApp, Facebook e gli altri social. E si stanno diffondendo anche nel mondo reale: una catena di abbigliamento svizzera, Talli Weijl, ha lanciato una campagna per jeans che valorizzano il “lato B” usando l’emoji della pesca e lo slogan “Bottoms up!” (“In alto le chiappe!”). L’emoji della pesca, infatti, è usata anche come simbolo del deretano.

E’ un bene? Un male? E comunque: funzionano? Come vedremo in questo articolo sì e no. Ma il dado è tratto: oltre a dirle a voce, per iscritto, coi gesti, le parolacce hanno trovato un canale espressivo anche in questi simboli. In questo articolo ho ricostruito il primo dizionario delle parolacce con gli emoji. Sia quelle già codificate che quelle possibili con le icone disponibili oggi.

Ma perché è stata necessaria questa rivoluzione? Nelle chat digitali, il poco spazio a disposizione per digitare le frasi rende difficile esprimere le proprie emozioni. Tanto che spesso nascono grandi fraintendimenti: Giorgio dice una frase per scherzo, Silvia non lo capisce, si offende e reagisce insultando, e la frittata è fatta.

Gli equivoci sono inevitabili nella comunicazione che avviene attraverso uno schermo, la cosiddetta “computer mediated communication”. Perché è una comunicazione molto più povera: si è accertato che, quando comunichiamo di persona, le parole veicolano solo il 7% dei significati. Gran parte del senso (il 55%) lo esprimiamo invece con il corpo, ovvero attraverso i gesti e soprattutto le espressioni del viso; e il restante 38% con la voce: tono, volume e ritmo. Insomma, la “comunicazione non verbale” esprime più di quella verbale.

I 3 segni fondamentali

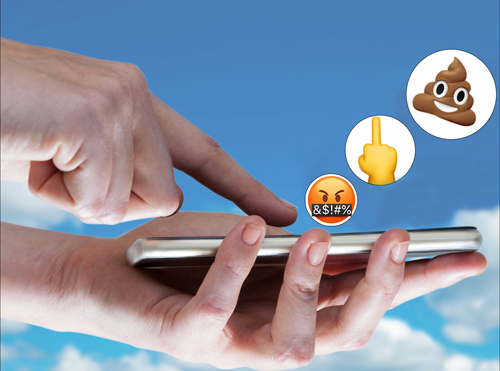

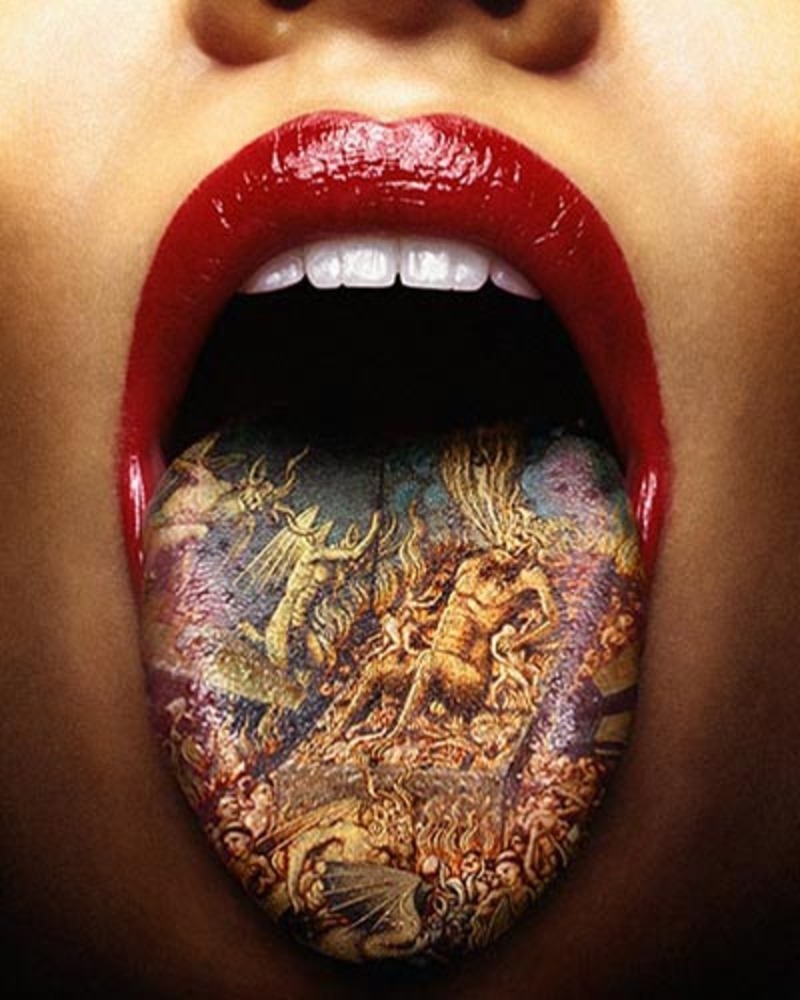

Gli emoji specifici per le parolacce (montaggio foto Shutterstock).

Emoticon ed emoji sono nati nel tentativo di colmare questa lacuna, ovvero per aggiungere il colore emotivo ai messaggi di testo. E quando si parla di emozioni, non potevano mancare le parolacce, che sono il linguaggio delle emozioni forti: esprimono rabbia, sorpresa, gioia, disgusto, aggressività. Eppure, nonostante tanti anni di onorato servizio degli emoji (ho raccontato quest’altro articolo la loro lunga storia), ne sono stati creati soltanto 3 specifici per le volgarità. Li vedete nella foto: sono il dito medio, la cacca e una faccina che impreca. In quest’ultimo emoji, però, le parolacce sono censurate dai segni grafici &$!#%: quindi, non è una vera parolaccia ma un eufemismo generico.

Tre icone sono davvero poche, ma rappresentano comunque una scelta significativa: sfanculare, mandare a quel paese (“maledire”, come raccontavo in questo articolo) e insultare (cioè dire a qualcuno che è una cacca, insulto che hanno imparato spontaneamente persino le scimmie, come raccontavo qui) sono funzioni basilari del linguaggio. Per questo rientrano nel nostro vocabolario essenziale, al pari del “ciao” e del “ti voglio bene”.

E infatti questi emoji sono diventati di uso comune, anche al di fuori dei display dei cellulari.

La campagna di WaterAid con gli emoji della cacca.

Oltre alla campagna di Talli Weijl che raccontavo all’inizio, un’associazione no profit di New York, “Water aid” (impegnata a fornire acqua pulita alle nazioni povere) ha lanciato una raccolta fondi con lo slogan “#give a shit”, “dai una merda”. In inglese, infatti, “don’t give a shit” significa “non fregarsene un cazzo, non cagare”. Qui, invece, bisognava fare il contrario: interessarsi alla causa ambientale, e sostenerla comprando una serie di emoji con l’immagine della “cacca” in varie versioni (con cappello, occhiali, pizza e quant’altro).

Di recente, il tribunale di Verona ha condannato un politico che aveva pubblicato su Facebook l’icona della cacca per replicare a un rivale. Dunque, gli emoji sono entrati nelle nostre abitudini al punto che anche la magistratura ne tiene conto come possibili fonti di reato (diffamazione).

In ogni caso, queste 3 immagini sono del tutto insufficienti per eguagliare l’abbondante carnet di volgarità offerto dal vocabolario.

Oscenità

La finta confezione di profilattici all’aroma di melanzana.

E’ per colmare questa lacuna che, nel frattempo, altri innocenti emoji hanno iniziato ad acquisire significati volgari, soprattutto in campo sessuale, che è poi una delle fonti principali del turpiloquio.

Le icone qui sotto sono usate in campo internazionale, a eccezione di quelle per il seno (pere e meloni) e per l’uccello, che hanno un uso limitato all’Italia.

La melanzana, in particolare, ha preso piede negli Usa e nel Regno Unito come simbolo fallico: al punto che la Durex ha annunciato la creazione di una linea di profilattici all’aroma di melanzana… In realtà era uno scherzo provocatorio (vedi qui): la Durex ha cavalcato la popolarità dell’emoji della melanzana, per chiedere al consorzio Unicode di creare l’emoji del profilattico. Un modo, dicono, per tener desta l’attenzione sulla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale. (Grazie a Licia Corbolante per la segnalazione).

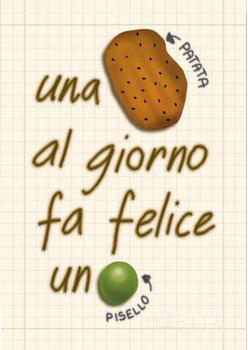

| pene (cazzo) |  uccello uccello |

|

| simboli fallici

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| testicoli

(palle) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| glutei

(culo) |

|

|

| seno (tette, pere, meloni) |

|

|

|

|

|

| vulva (figa) |

|

|

| rapporto orale reciproco (69: l’immagine, in realtà, è il segno zodiacale del cancro) |  |

|

| sperma, orgasmo, eccitazione (sborra, vengo) |

|

|

|

E qualcuno si è spinto oltre, usando le combinazioni di più icone per alludere a determinati atti sessuali:

| rapporto sessuale (scopare, fottere) |

|

|

| rapporto orale (“suca”) |  |

|

| masturbazione (sega) |

|

|

Insulti

La campagna di Talli Weijl con gli emoji della pesca a indicare il sedere.

L’uso volgare di queste immagini si sta diffondendo sui social. Sono usate non solo per insultare, ma anche come linguaggio ammiccante in senso erotico. Ma è un uso scivoloso: se li riceve una persona che non gradisce approcci “piccanti”, rischiano di diventare una forma di molestia sessuale. Bisogna fare molta attenzione quando li si usa.

Ma le potenzialità degli emoji non si limitano all’aspetto osceno. Diverse immagini, infatti, possono essere usate come insulti: ho passato in rassegna le icone disponibili per i principali social, e ne ho trovate diverse che si prestano a un uso offensivo.

Eccole: se si escludono le icone di gay, maiale, peto e toilette, usate a livello internazionale, tutte le altre hanno un uso limitato all’Italia.

| buffone |  |

| pagliaccio |  |

| cornuto |  |

| ricchione, frocio |  |

| pollo, gallina |  |

| serpe |  |

| porco |  |

| ratto, topo di fogna |  |

| coniglio |  |

| scoreggia

(di per sè l’immagine indica la velocità, la fretta) |

|

| cesso |  |

Modi di dire

Il poster del film “Deadpool”: un rebus con gli emoji (DEAD-POO-L).

Molte di queste sono già entrate nell’uso, mentre altre ne hanno il potenziale: bisogna vedere se e quanto si diffonderanno. Intanto, però, alcuni si sono spinti a un uso ancora più complesso degli emoji, utilizzandoli per comporre dei veri e propri rebus. E’ il caso di una campagna pubblicitaria per il film “Deadpool“, un supereroe Marvel molto sopra le righe. Il nome del protagonista è stato reso con l’emoji di un teschio (“dead”, morto) e della cacca (“poo”), con l’aggiunta della “L”.

Non è l’unico caso attestato: negli Stati Uniti, infatti, si sta diffondendo l’uso di rendere l’insulto “bastardo” affiancando 3 icone: una famiglia (mamma, papà, bimbo), un cartello di divieto seguito da un anello. Come dire: quel bambino è nato da una relazione fuori dal matrimonio (i figli bastardi erano appunto quelli nati da una famiglia non ufficiale).

Così ho pensato di proseguire in questa direzione, vedendo quali composizioni fossero possibili per alcuni modi di dire in italiano. Ecco che cosa ho trovato:

| bastardo |  |

|

|

| sei una merda |

6 |

1 |

|

| vai a cagare |  |

|

|

| vaffanculo |  |

FAN |

|

| chiavare |  |

|

|

| mortacci tua |  |

|

TUA |

| scorreggia |  |

|

|

| testa di cazzo |  |

DI |

|

| faccia di merda |  |

DI |

|

| leccaculo |  |

|

|

| rompere le palle |

ROM |

|

LE

|

Un’arma attenuata

Poster del film “The emoji movie” (2017). Qui l’emoji della cacca dà vita al rebus “shit happens”, ovvero: le disgrazie succedono.

Ma una comunicazione simile funziona, è efficace? Al di là del loro significato simbolico, il tratto di questi disegni dà un aspetto infantile ai messaggi, e questo depotenzia la loro carica offensiva. E’ come dire “cacchio” al posto di “cazzo”. E questo, in alcuni rapporti personali, potrebbe essere un vantaggio: usare un emoji invece di un insulto verbale potrebbe attenuarne l’impatto. Bisogna ricordare che questi simboli sono ratificati dal Consorzio Unicode che ha sede negli Stati Uniti, dove la sensibilità puritana verso i “contenuti espliciti” è alta.

Al tempo stesso, però, l’interpretazione di questi disegni è libera, quindi possono essere letti anche attraverso il registro basso: melanzana = cazzo.

In ogni caso, anche se fossero disegnati con un tratto più realista, restano comunque un’arma poco efficace per un altro motivo: dobbiamo ancora familiarizzare con questi simboli. Le parolacce e i gestacci, invece, sono sedimentati per secoli nel nostro cervello e quindi suscitano in noi una reazione immediata, come raccontavo qui.

In più, queste icone mantengono una grande ambiguità: dicono e non dicono. Non è facile anche per noi interpretare le emozioni che stiamo provando: e le faccine sono uno strumento solo parziale per esprimerle. Delle mie emozioni possono dare solo un’idea vaga e approssimativa.

Infine, quando gli emoji sono costruiti come rebus diventano simili ai tarocchi: una serie di immagini enigmatiche da decifrare. Dunque, può afferrarne il senso solo chi già le conosce, chi è in qualche modo alfabetizzato. Solo se queste icone saranno usate regolarmente nelle conversazioni digitali, il loro significato sarà citato nel loro elenco ufficiale (quello del consorzio Unicode) e verrà condannato il loro uso, allora potranno acquisire la forza espressiva delle parolacce. Già in Arabia Saudita inserire l’emoji del dito medio è considerato un reato e come tale punito. Per metabolizzare tutte le altre, dovremo aspettare qualche annetto.

Il Consorzio Unicode ha appena annunciato l’esordio di 59 nuove emoji (Emoji 12.0), che saranno disponibili dal prossimo marzo. Non ce n’è nessuna che abbia attinenza con le parolacce. Ma ce n’è una che, probabilmente, sarà usata in senso malizioso: quella della “piccola quantità” resa col gesto della mano in cui pollice e indice mimano un oggetto piccolo. Basta aggiungere questa icona a quella della melanzana (o della banana) ed ecco coniato l’insulto sulle dimensioni ridotte del sesso maschile:

The post Insultare con gli emoji first appeared on Parolacce.]]>

I bambini imparano le parolacce per imitazione. Ma spesso non ne conoscono il reale significato (Shutterstock).

Come comportarsi quando un bambino dice una parolaccia? Meglio sgridarlo, punirlo o far finta di niente? Si possono prevenire le volgarità nei più piccoli, e come?

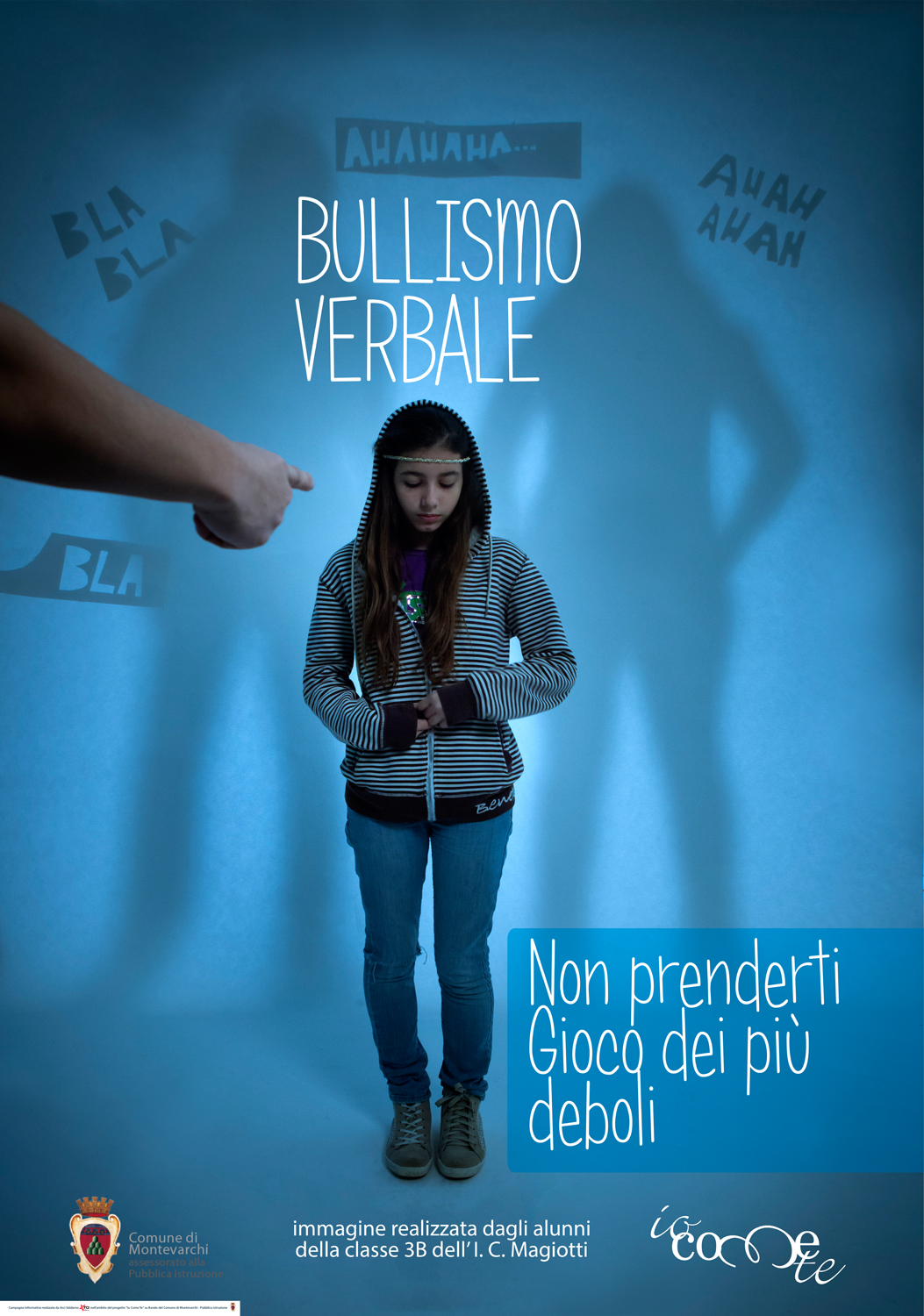

Inutile negarlo: fra genitori e insegnanti, il turpiloquio scatena notevoli ansie. Soprattutto quando è usato come forma di violenza, per esempio nei casi di bullismo, o quando riguarda il sesso: come spiegare perché non si può dire frocio, sega o troia? Dire troppe parolacce disturberà lo sviluppo emotivo dei bambini, rendendoli violenti, insensibili o perversi? Sentire un linguaggio sboccato è un trauma per la loro delicata sensibilità?

Qui risponderò a tutte queste domande. Lo faccio ora perché proprio in questi giorni è uscito, su Focus Junior, il primo articolo in cui spiego, direttamente ai bambini, che cosa sono le parolacce, perché dirle (e non dirle) e quali sono i loro effetti.

Da questo sito, invece, mi rivolgo agli educatori, per indicare una strategia efficace e con basi scientifiche per affrontare le parolacce nei piccoli, sfatando alcuni miti infondati. Primo fra tutti, che le parolacce facciano sempre male ai bambini.

Quest’ultima affermazione è sbagliata, e basta riflettere un istante per accorgersene: si basa infatti su una generalizzazione, ovvero che le parolacce siano tutte uguali. Niente di più sbagliato: è come dire che lo sport è rischioso, ma nel concetto di “sport” rientrano non solo la boxe o il base jumping (salto nel vuoto da palazzi, ponti o da pareti rocciose con il paracadute), ma anche le bocce, il ping pong o il golf, che non hanno lo stesso livello di rischio dei precedenti.

Anche le parolacce sono una categoria generica, nella quale rientrano le espressioni più diverse: insulti (imbecille!), oscenità (sega), maledizioni (vaffanculo), imprecazioni (porca troia), scatologia (merda)… Sono locuzioni con contenuti ed effetti molto diversi, e non tutti dannosi. Senza contare che, come tutte le altre parole, anche le parolacce possono essere pronunciate con diverse intenzioni comunicative: per sfogarsi, per scherzare, per ferire…

Parolacce diverse, effetti diversi

Vediamo allora che cosa dicono le ricerche in merito agli effetti dei diversi tipi di scurrilità (per chi vuole approfondire e consultare direttamente le fonti, rimando all’ampia trattazione sul mio libro).

- insulti e maledizioni: i maltrattamenti verbali hanno sempre effetti negativi sui bambini. I minori che vengono insultati (da adulti o da coetanei) provano rabbia, imbarazzo, depressione, emarginazione. E possono diventare verbalmente violenti a loro volta. E’ il caso del bullismo, una forma di violenza verbale.

-

![]()

I bambini sono spesso crudeli: infieriscono su chi è debole e diverso (Shutterstock).

scatologia: parlare di cacca e affini non fa danni. Anzi: secondo molti educatori (compreso Gianni Rodari, come raccontavo qui) può essere persino benefico, perché aiuta i bambini a sdrammatizzare e sfogare le ansie sul controllo delle funzioni corporee (lo spettro di “farsela addosso”).

- imprecazioni: non c’è alcuna prova che ascoltare un adulto che impreca generi traumi in un bambino. L’unico rischio (certo) è che anche lui, nei momenti di rabbia, imiti il linguaggio degli adulti.

- oscenità: molti genitori credono che i loro discorsi sul sesso determineranno le abitudini sessuali dei figli, perciò pensano che possa turbarli sapere troppi dettagli (omosessualità, sesso orale, masturbazione), e sono preoccupati di come i termini sessuali detti dai figli saranno giudicati fuori dalla famiglia. Perciò, per evitare ogni rischio, eliminando i problemi alla radice, i termini sessuali vengono censurati, punto e stop. In realtà questo è un modo miope di relazionarsi: innanzitutto perché – lo sappiamo dai tempi di Freud – anche i bambini piccoli hanno impulsi sessuali, anche se non ne sono consapevoli. Alcuni studiosi affermano, anzi, che è più dannosa la censura, perché “produce effetti nocivi sull’immaginazione e sulla maturazione psicologica”, afferma Marjorie Heins, giurista, autrice del saggio “Not in front of children”. In sostanza, scrive Heins, nessuno ha mai dimostrato che l’esposizione a espressioni oscene abbia conseguenze traumatiche sui minori. A patto, però, che siano spiegate dagli adulti, come racconterò più avanti.

Intenzioni e inflazione

Campagna antibullismo del Comune di Montevarchi.

In generale, comunque, le parolacce in sè non fanno né bene né male: dipende da come vengono usate, ovvero dall’intenzione comunicativa (e anche dal contesto, come vedremo). Perciò bisogna distinguere:

– se le volgarità sono dette per offendere e svilire un bambino, avranno effetti negativi;

– se sono dette per sfogarsi non avranno effetti negativi (a parte l’imitazione: il bambino comincerà a usarle per sfogarsi, come facciamo noi);

– se sono usate per un riso liberatorio (come nell’umorismo escrementizio) possono avere effetti positivi;

– se sono dette per parlare di sesso, dipende: all’interno di una corretta educazione sessuale, sono ininfluenti; diversamente, rischiano di dare una prospettiva parziale o distorta dell’erotismo.

E, in generale, comunque, l’abuso di parolacce fa correre ai bambini lo stesso rischio che abbiamo noi adulti: l’inflazione.

Quando una parola, anche forte, viene ripetuta continuamente, in ogni circostanza, perde il suo potere espressivo perché ne diventiamo assuefatti (e un po’ sta accadendo a molte parolacce, come raccontavo qui).

Queste regole sono diventate la tesi di laurea (titolo: “Io lo dico alla maestra!”) appena discussa da una docente svizzera, Sabrina Chiesa, studente dell’Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni a Coira. Le racconto qui, con alcune integrazioni.

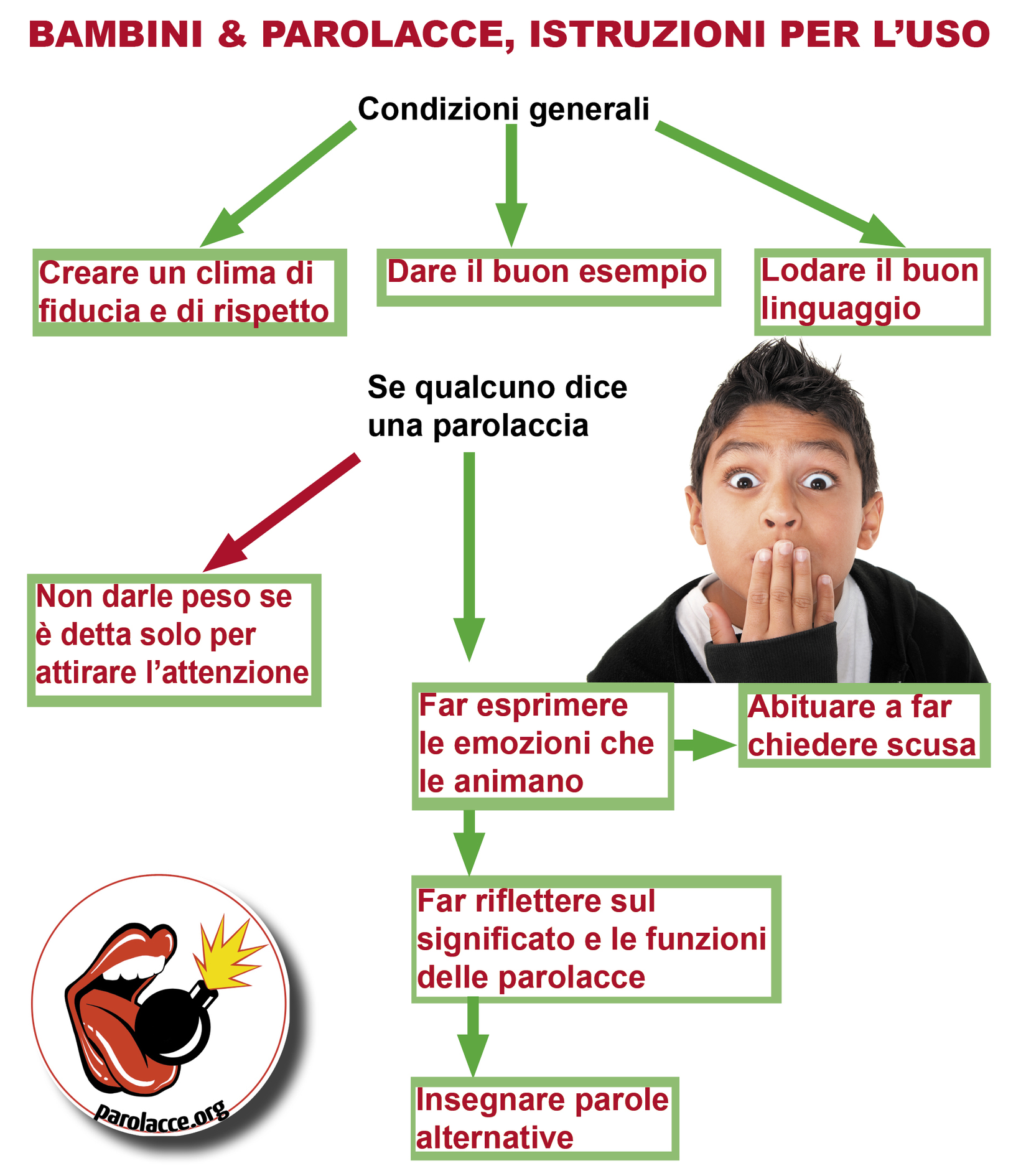

1) CREARE UN CLIMA DI FIDUCIA E DI RISPETTO (in classe o in famiglia): è la condizione principale per rapportarsi ai bambini in modo costruttivo. I bambini devono sapere che possono parlare di tutto con serenità

2) DARE IL BUON ESEMPIO: un adulto che predica bene (“Non dite parolacce, siate rispettosi!”) e alla prima occasione, per esempio quando guida, si mette a imprecare come un camallo, perde credibilità perché non è coerente. Il buon esempio viene sempre dall’alto.

3) LODARE IL BUON LINGUAGGIO: questa strategia dà molti più frutti rispetto alle punizioni verso chi usa un’espressione volgare.

4) NON DARE TROPPO PESO A UNA PAROLACCIA, se è detta con lo scopo di attirare l’attenzione. Se il bambino si accorge che dicendo parolacce riceve attenzioni (fossero anche rimproveri) tenderà a usarle spesso come strumento di richiamo.

La strategia per affrontare le parolacce: clic per ingrandire (foto Shutterstock).

5) RIFLETTERE INSIEME SUL SIGNIFICATO E LE FUNZIONI DELLE PAROLACCE: quando un bambino dice una parolaccia (e lo fa sempre “per sentito dire”), invece di punirlo è importante prima di tutto verificare se ne conosce davvero il significato. E distinguere: un insulto (stronzo) è diverso da un’imprecazione (cazzo!). Con un insulto si può ferire un’altra persona, quindi non va mai detto; mentre un’imprecazione non è rivolta a nessuno perché è uno sfogo.

Su alcune espressioni, per esempio quelle escrementizie, si può anche precisare quando si può dire ( in famiglia o fra amici, ma mai a scuola). Che lo vogliate o no, la conoscenza delle parolacce fa parte della competenza linguistica, ovvero dell’abilità a capire e parlare una lingua in modo corretto. E’ importante saper dire “Posso andare in bagno” ma anche capire cosa intende qualcuno quando ti dice che “Sei un cesso”. Certo, questa strategia diventa più impegnativa quando si tratta di espressioni oscene: spiegarne il significato in modo neutro e pacato comporta spendere più tempo rispetto a proibirle e basta. E presuppone, soprattutto, che l’adulto stesso sia sereno di fronte ad alcuni temi, il che non è scontato.

6) ESPRIMERE LE EMOZIONI: se un bambino dice una volgarità, è importante far emergere per quale motivo l’ha detta. Questo può aiutarlo a esprimere le sue emozioni facendogli prendere coscienza dei sentimenti in gioco. Per vincere il bullismo, ad esempio, più che punire o proibire gli insulti, è molto più efficace far parlare chi ne è vittima: questo porta i “carnefici” a rendersi conto che le loro offese possono far male nel profondo a un’altra persona. Il bullismo si può battere solo con l’empatia, come mostra la storia di Ivan, 12enne preso in giro dai coetanei perché non ama il calcio e ha la voce acuta. Come racconta la sua insegnante a “Repubblica”, “quando ha finito di leggere il tema in cui raccontava i suoi anni di bambino umiliato e respinto, i suoi compagni gli hanno fatto un applauso”.

7) ABITUARE A CHIEDERE SCUSA: se un bambino ha detto un insulto con l’intenzione di offendere, bisogna abituarlo a chiedere scusa, come farebbe se desse un pugno a un compagno.

8) INSEGNARE PAROLE ALTERNATIVE: le funzioni delle parolacce (esprimere rabbia, disappunto, disgusto, gioco, sorpresa….) sono importanti e non si possono eliminare. Perché privarli delle valvole di sfogo, che peraltro noi usiamo? Dunque, è utile insegnare ai bambini delle parole depotenziate (ovvero gli eufemismi, di cui ho parlato qui) per esprimere le loro emozioni: porca paletta (invece di porca puttana), salame (e non coglione), caspita (al posto di cazzo) possono aiutare i bambini a sfogarsi senza far male ad altri o infrangere le regole sociali.

Insomma, come dice la Heins, la vita è come una piscina: può essere pericolosa per i bambini. “Per proteggerli, si possono mettere sbarre e allarmi. Ma la cosa più efficace è insegnar loro a nuotare”.

Ho parlato di questo argomento su Radio Cusano Campus.

Ho parlato di questo argomento su Radio Cusano Campus.

Potete ascoltare l’audio cliccando il player qui sotto:

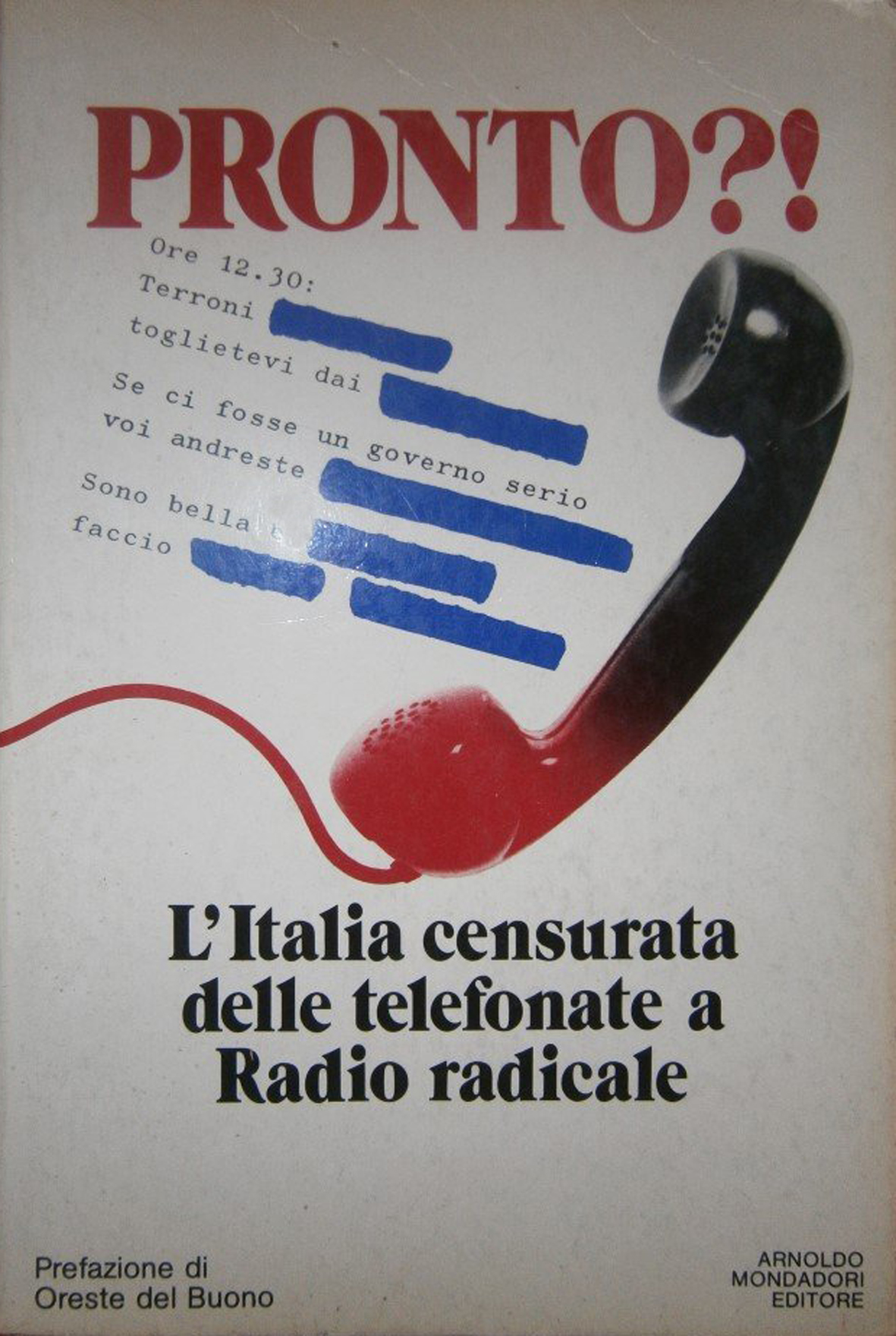

Più di 800 ore ininterrotte di bestemmie, insulti, oscenità da tutto il Paese. Oltre ad avere la più antica parolaccia scritta in una chiesa, l’Italia detiene un altro record: la maratona radiofonica più lunga e volgare della storia. Il primato non lo trovate sul Guinness, ma lo meriterebbe: quasi 50mila minuti di volgarità trasmesse nell’etere in 35 giorni da Radio Radicale – ribattezzata per l’occasione “Radio parolaccia” – sono un evento unico al mondo. Ma che cosa era successo? Lo racconto in questo articolo, perché proprio in questi giorni ricorre il 30° anniversario dell’evento (a 3 mesi dalla scomparsa di Marco Pannella, storico leader radicale).

Più di 800 ore ininterrotte di bestemmie, insulti, oscenità da tutto il Paese. Oltre ad avere la più antica parolaccia scritta in una chiesa, l’Italia detiene un altro record: la maratona radiofonica più lunga e volgare della storia. Il primato non lo trovate sul Guinness, ma lo meriterebbe: quasi 50mila minuti di volgarità trasmesse nell’etere in 35 giorni da Radio Radicale – ribattezzata per l’occasione “Radio parolaccia” – sono un evento unico al mondo. Ma che cosa era successo? Lo racconto in questo articolo, perché proprio in questi giorni ricorre il 30° anniversario dell’evento (a 3 mesi dalla scomparsa di Marco Pannella, storico leader radicale).Era il 10 luglio del 1986, infatti, quando Radio Radicale si trovò in grandi difficoltà economiche. L’emittente era stata fondata 10 anni prima a Roma da un gruppo di attivisti, e svolgeva (come oggi) un doppio ruolo: non solo megafono del partito, ma anche radio di servizio, che trasmetteva in diretta le sedute del Parlamento e altri dibattiti istituzionali. Ma all’epoca la radio non riceveva contributi dal Governo: e così, di fronte a costi di gestione sempre più alti, quell’estate Radio Radicale era arrivata al punto di rischiare la chiusura. I dirigenti i decisero di sospendere tutti i programmi, per lasciare la parola agli ascoltatori: installarono 30 segreterie telefoniche, invitando gli italiani a registrare un messaggio di 1 minuto con le proprie opinioni sulla radio. A quell’epoca – giova ricordarlo – Internet ancora non c’era.

Dalla politica ai goliardi

E così le segreterie telefoniche di Radio Radicale iniziarono a registrare le voci degli ascoltatori. Ma ai messaggi di stima e solidarietà per la radio si affiancarono subito le critiche dei detrattori. Una pensionata napoletana disse, contestando gli scioperi della fame dei radicali: “Nuje a fame a’ facimme senza ‘o sciopero. La nostra è ‘na fame radicale”.

E così le segreterie telefoniche di Radio Radicale iniziarono a registrare le voci degli ascoltatori. Ma ai messaggi di stima e solidarietà per la radio si affiancarono subito le critiche dei detrattori. Una pensionata napoletana disse, contestando gli scioperi della fame dei radicali: “Nuje a fame a’ facimme senza ‘o sciopero. La nostra è ‘na fame radicale”.

Ma la politica passò rapidamente in secondo piano: l’occasione di avere un palcoscenico nazionale era troppo ghiotta per goliardi e disturbatori. C’era chi telefonava per trasmettere il rumore del vento, chi fischiettava, chi faceva pernacchie, chi simulava un orgasmo, chi cantava (da “Faccetta nera” all’ultimo successo di Eros Ramazzotti), chi diceva filastrocche senza senso. Alcuni incidevano messaggi d’amore (“Cerco Carla, senza di lei non posso più vivere”), altri protestavano per piccoli incidenti quotidiani (“Sono in campeggio e se n’è andata via la luce. Intervenite”), altri ancora che si facevano pubblicità (“Venite nella mia panetteria, è in via Garibaldi…”).

E ben presto si diffuse l’abitudine di lasciare messaggi sempre più osceni. Non solo insulti a sfondo politico (contro i radicali, i fascisti, i comunisti, i democristiani…) ma anche a sfondo calcistico fra opposte tifoserie: laziali contro romanisti, interisti contro juventini, etc. Ma la parte del leone fu presa dall’odio etnico: i settentrionali invocavano che l’Etna eruttasse per distruggere la Sicilia, i meridionali che invitavano Gheddafi a bombardare Milano o Torino… Ma anche telefonate contro “negri”, ebrei, paninari, e così via.

Sfogatoio a luci rosse

Ecco alcuni esempi: «Sono Roberto e chiamo da Milano, (…) volevo dire a quella manica di terroni di Roma che siete delle teste di cazzo inaudite a fare quelle telefonate oscene, pirloni, barboni, andate a lavorare, pirlaaa! Grazie».

«Filippo bastardo, figlio de ’na mignotta, bastardo che non sei altro… milanesi dovete crepare tutti, bastardi che non siete altri, venite a Roma che ve famo un culo come ’na capanna… mortacci vostri mortacci vostri… a voi e a tutto il Nord!».

Insomma, Radio Radicale divenne lo sfogatoio dei peggiori istinti degli italiani. Nel video qui sotto potete sentire dal vivo le voci dell’epoca: audio sconsigliato alle persone sensibili per la presenza di bestemmie.

I leader radicali, comunque, fedeli al loro approccio libertario e anarchico, decisero di non intervenire con censure: “la radio era in mano agli ascoltatori” ricorda l’ex direttore Massimo Bordin, “ed era giusto che dicessero ciò che volevano senza intermediari”. Insomma, Radio Parolaccia divenne un “troll” di massa. E in breve tempo, Radio Radicale battè tutti i record, diventando l’emittente più chiamata e ascoltata d’Italia. D’altronde, era un palcoscenico nazionale e privo di rischi: allora non c’era l’identificativo del chiamante, quindi tutte le telefonate restavano nel totale anonimato. Ma in una nazione guidata dall’asse catto-socialista moderato (Psi-Dc-Psdi, Pri, Pli, con Bettino Craxi presidente del consiglio) e la presenza del Vaticano, l’esperimento non poteva durare a lungo. Tanto più che diverse telefonate violavano le leggi: vilipendio delle istituzioni, apologia di fascismo, diffamazione, solo per citare alcuni reati.

Lo stop dei magistrati

Pannella (primo a sin.) con lo staff di Radio Radicale.

Sommersa da denunce, interpellanze parlamentari, articoli di giornali indignati, la magistratura di Roma intervenne: il 14 agosto, dopo 35 giorni di trasmissioni, emise un decreto di sequestro degli impianti usati per trasmettere le telefonate. Tre funzionari della Digos e due tecnici della Questura si presentarono a Radio Radicale e portarono via le segreterie telefoniche che registravano i messaggi degli ascoltatori. L’emittente dovette ripiegare trasmettendo musica classica. Finché, in serata, ai microfoni Pannella si scagliò contro i magistrati: “Quando la Rai attenta ai diritti politici dei cittadini, non si trova un magistrato in tutta Italia che abbia il coraggio e la serietà di avviare un’indagine. Quando si tratta di Radio Radicale, invece, la magistratura scopre di essere armata per difendere la legge”.

Il giorno seguente, Ferragosto, Pannella tornò in radio per una diretta non-stop: un modo per tenere alta l’attenzione sui destini di Radio Radicale, ma anche delle radio in generale. La vicenda si risolse in autunno, quando il Parlamento intervenne per salvare l’emittente, estendendo alle radio il finanziamento pubblico per l’editoria di partito. Ma “Radio parolaccia-Radio bestemmia”, come fu ribattezzata, non terminò nel 1986 la sua esistenza.

Dopo una replica nel 1990, ancora nel 1993 (sempre per salvarsi dalla chiusura) l’emittente riattivò la segreteria telefonica, sempre con analoghi risultati.

Una foto dell’Italia

Con questa iniziativa, Pannella fu accusato di aver tolto il coperchio ai più bassi istinti degli italiani. Ma lui non era d’accordo: “E’ giusto che questo tetro mondo a luci rosse venga finalmente alla luce del sole. E’ una fotografia inquietante ma straordinariamente interessante dell’Italia. Ci sono tanti moralisti che borbottano, ma non c’è neanche un sociologo che si prenda la briga di studiarle quelle voci, e nemmeno un linguista che si mette ad analizzare la diversità delle parlate. Un enorme patrimonio di conoscenza e loro lo sprecano così”.

Con questa iniziativa, Pannella fu accusato di aver tolto il coperchio ai più bassi istinti degli italiani. Ma lui non era d’accordo: “E’ giusto che questo tetro mondo a luci rosse venga finalmente alla luce del sole. E’ una fotografia inquietante ma straordinariamente interessante dell’Italia. Ci sono tanti moralisti che borbottano, ma non c’è neanche un sociologo che si prenda la briga di studiarle quelle voci, e nemmeno un linguista che si mette ad analizzare la diversità delle parlate. Un enorme patrimonio di conoscenza e loro lo sprecano così”.

In effetti, su questo caso unico fu pubblicato solo un libro: “Pronto?! L’ Italia censurata delle telefonate a Radio radicale” (Mondadori). Ma è solo un’antologia impreziosita dalla prefazione di Oreste Del Buono. Insomma, quella miniera di fango è ancora tutta da esplorare: fu profetica nel mostrare non solo la voglia di protagonismo di tanta gente (in cerca di un palcoscenico nazionale, seppur anonimo e momentaneo), ma soprattutto la carica di odio razziale, di xenofobia e di intolleranza che di lì a poco sarebbero stati cavalcati dalla Lega Nord e da altri partiti. A distanza di 30 anni, peraltro, lo scenario non è molto cambiato: le ossessioni sono rimaste più o meno le stesse. Con la differenza che, oggi, le discariche emozionali sono a portata di mano sempre: basta andare su Twitter, Facebook o YouTube. L’unica differenza è che invece di nascondersi dietro a una voce anonima oggi ci si cela dietro un nickname. Un progresso? Dal punto di vista tecnologico senz’altro, ma da quello comunicativo non molto: sui social network manca il tono di voce, che rivela le reali intenzioni di chi parla. Insomma, su queste piattaforme è più difficile capire se chi insulta lo fa per semplice goliardia, odio violento, ribellione al sistema, sfogo liberatorio o disagio sociale. E così il rischio di equivoci e incomprensioni diventa più alto. Insomma, rispetto a 30 anni fa abbiamo molto più potere, ma il mondo è diventato più complicato: anzi, maledettamente ambiguo.

Cosa sono le parolacce? «Se nessuno mi chiede cosa sono, lo so. Ma se volessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più…». Così diceva secoli fa Sant’Agostino a proposito del tempo. Ma l’osservazione vale anche per le parolacce: definirle è difficile. Perché la parola escrementi si può dire ma merda no? Tette è una parolaccia? E perché marrano non è più un insulto?

Su questi temi argomenti c’è molta confusione. Ma sono temi appassionanti: me ne sono accorto nelle scorse settimane, quando su Twitter è nata un’accesa discussione con alcuni amici proprio su queste questioni. Ma se ne può uscire solo se si ha un’idea chiara di cosa siano le parolacce (foto Shutterstock).

Vocabolari ed enciclopedie, però, ne danno una descrizione sorprendentemente povera: il Sabatini Coletti, come molti altri, definisce la parolaccia come “parola volgare, sconcia, offensiva”. Corretto, ma questa descrizione non coglie l’essenza di queste parole speciali. Qual è il loro minimo comun denominatore? Quali caratteristiche deve avere una parola per essere considerata una parolaccia?

In questo post svelo la formula delle parolacce. Questa:

Parolaccia = limiti d’uso + (connotazione ∙ registro)

In generale, le parolacce sono parole vietate, o almeno hanno notevoli limiti d’uso: non si possono usare in qualunque momento e in qualunque contesto. Non si possono dire nelle situazioni pubbliche e formali: a scuola, sul posto di lavoro, in tribunale, alle cene “eleganti”… altrimenti rischiamo di passare per maleducati, cafoni, irrispettosi. Ma perché sono vietate? Il problema non sta tanto nei contenuti, nelle cose che dicono: le parolacce parlano di sesso (cazzo), religione (bestemmie), malattie (mongolo), metabolismo (merda), comportamenti (rompicoglioni), origini etniche (negro), ovvero degli argomenti più delicati connessi alla sopravvivenza e ai rapporti umani. Eppure, questi temi non sono tabù in assoluto: posso dire glutei senza scandalizzare nessuno, ma divento offensivo se lo chiamo culo.

Dunque, l’aspetto nodale delle parolacce non sta in quello che dicono, ma come lo dicono: parafrasando Dante, “il modo ancor m’offende”.

E allora vediamo quali sono i “modi” delle parolacce. Dal punto di vista linguistico, hanno 2 modi che le rendono tali: la connotazione e il registro. Partiamo dalla connotazione: è l’insieme dei valori affettivi, cioè delle emozioni che circondano una parola. Per esempio, la parola deserto significa di per sè un’area geografica disabitata e senza vegetazione (e questa è la denotazione); ma ha anche la connotazione, cioè il senso emotivo, di solitudine, isolamento, desolazione. Qual è, allora, la connotazione, l’alone emotivo delle parolacce?

Il turpiloquio può essere usato per esprimere le emozioni più diverse (ira, eccitazione, paura, gioia…), ma in generale le parolacce hanno una connotazione disfemistica: richiamano alla mente gli aspetti più sgradevoli di un oggetto. E’ l’esatto contrario degli eufemismi: mentre questi ultimi cercano di addolcire un pensiero sgradevole (“Non mi è molto simpatico”), i disfemismi vanno dritto al punto, senza imbellettare la realtà (“Mi sta sui coglioni”). Le parolacce sono un modo di dire la verità così com’è, in modo diretto: nuda e cruda.

Questo vale per tutte le parolacce rispetto ai loro corrispettivi neutri: “pene” è più accettabile perché è un termine a bassa carica emotiva e immaginifica, mentre “cazzo” evoca l’immagine del sesso in tutti i suoi particolari. Le parolacce, in particolare, hanno connotazioni spregiativa (= esprimono disprezzo), offensiva (= squalificano qualcuno o qualcosa) o oscena (= parlano di sesso senza pudori).

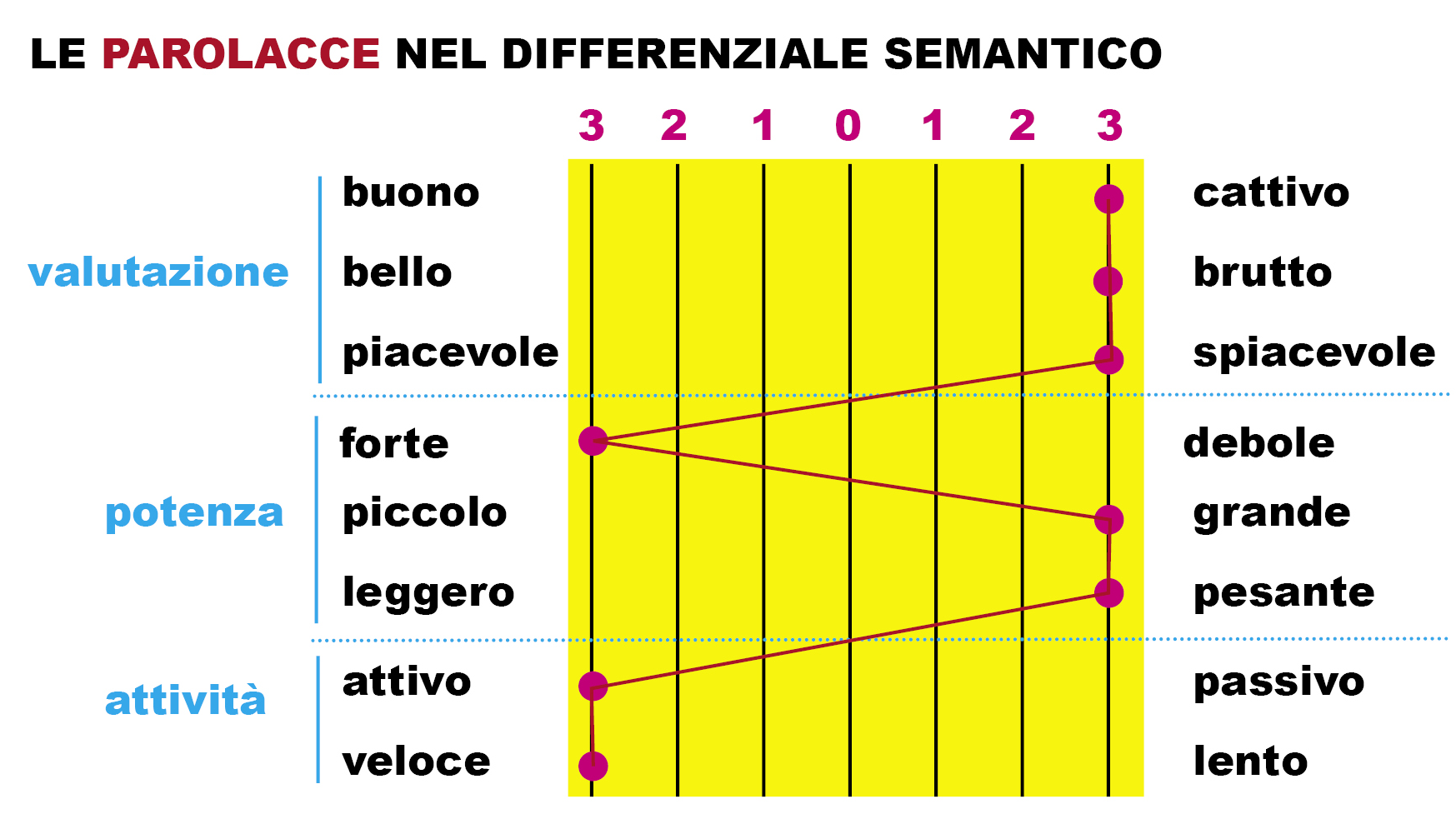

Lo psicolinguista Charles Osgood, per misurare la connotazione delle parole, ha ne identificato 3 dimensioni:

Lo psicolinguista Charles Osgood, per misurare la connotazione delle parole, ha ne identificato 3 dimensioni:

valutazione: buono/cattivo, bello/brutto, piacevole/spiacevole;

potenza: forte/debole, grande/piccolo, pesante/leggero;

attività: attivo/passivo, rapido/lento.

Le parolacce si trovano sul lato “oscuro” e negativo di questi assi: sono negative, cattive, brutte, spiacevoli, forti, grandi, pesanti, attive, rapide.

La connotazione è un aspetto importante: è l’aspetto dinamico delle parolacce, e delle parole in generale. Una parola può mantenere lo stesso significato, ma cambiare (acquisire o perdere) connotazioni nel corso della storia: in origine, per esempio, la parola negro non aveva una connotazione spregiativa (significava solo “scuro”) ma l’ha acquisita nell’ultimo secolo, diventando un insulto. Al contrario, invece, la parola marrano (= ebreo convertito), un tempo offensiva, oggi è diventata una parola arcaica e inoffensiva. E la parola islamico, di per sè neutra, sta acquisendo una connotazione spregiativa (come sinonimo di terrorista).

Ma non basta la connotazione per fare una parolaccia: ladro ha senz’altro una connotazione spregiativa ma non per questo è una parolaccia. Dunque, la connotazione disfemistica è una condizione necessaria ma non sufficiente. Per generare una parolaccia occorre abbinare alla connotazione un altro ingrediente: il registro.

Cos’è il registro? E’ lo stile del linguaggio: può essere forbito, letterario, burocratico, colloquiale… Le parolacce cadono nel registro basso, volgare, popolare, ma anche in quello gergale, colloquiale, informale. In pratica, il turpiloquio è il tipo di linguaggio che usiamo nel parlato, quando ci rivolgiamo ad amici, familiari, persone con le quali abbiamo un rapporto di confidenza; il linguaggio “da strada”, “da osteria”, “da caserma”. Un linguaggio che diventa inappropriato nei contesti formali, ufficiali, solenni.

I registri danno una miriade di sfumature che consentono di esprimerci in contesti diversi: lo stesso concetto, infatti, può essere modulato in molti modi.

| registro

scientifico |

registro

neutro |

registro

infantile |

registro

popolare, colloquiale |

registro

volgare |

registro

gergale, dialettale |

| feci, sterco, deiezioni | escrementi | pupù, cacca | merda, stronzo | ||

| testicoli | palle, balle | coglioni | |||

| mammelle | seno, petto | ciucce, tette | pere, bocce, meloni | tette, poppe | zinne, zizze |

| amplesso, rapporto sessuale | fare l’amore, fare sesso | trombare | scopare, chiavare, fottere, sbattersi, farsi | fare zum zum, bombare, schiacciare |

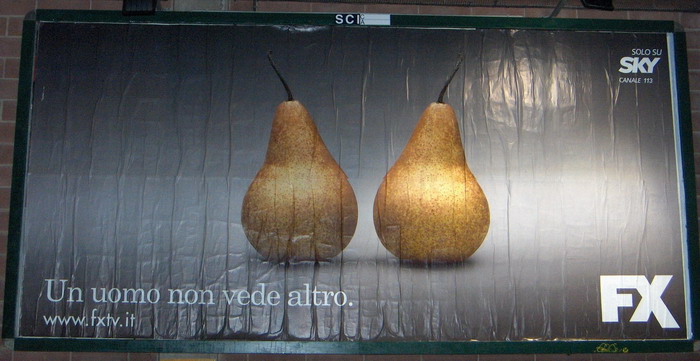

Campagna di tv Fx: gioca sul doppio senso delle “pere”.

Insomma, anche le parolacce hanno “50 sfumature di grigio”, ma anche di arancione, verde, blu…: sono una straordinaria tavolozza espressiva. Ed è difficile tracciare una linea di confine netta fra un’espressione colloquiale e una volgare: spesso sono percezioni soggettive, che variano da una persona a un’altra. O da un momento a un altro.

L’unico criterio-guida, per classificare una parola come parolaccia, è l’esistenza di un limite d’uso: chiamereste “tette” il seno se andate a fare una mammografia? No. Allora è una parolaccia (anche perché evoca in modo diretto, onomatopeico, l’atto del succhiare), per quanto a basso tasso di offensività. Non tutte le parolacce, infatti, hanno la medesima forza: alcune possono scandalizzare (pensate alle bestemmie), altre sono bonarie (sciocco).

Ecco perché, anni fa, avevo lanciato il volgarometro, la prima indagine che ha misurato la diversa forza offensiva di oltre 300 insulti. Ho riassunto i risultati del sondaggio in questo post, e chi vuole approfondire può leggere qui una versione accademica appena pubblicata dall’Università della Savoia di Chambéry (Francia). Certamente, l’intero registro volgare è classificabile come parolaccia, ma non vale il contrario: le parolacce non si esauriscono nel solo registro volgare (ma ce ne sono anche in quelli gergale, popolare, etc).

In questo scenario, c’è una sola eccezione: le profanità, ovvero i termini sacri usati a scopi profani. “Madonna!”, “Cristo”, o “Della Madonna” non sono di per sè parolacce, ma usate come esclamazioni o rafforzativi lo diventano. Del resto, le parolacce – ovvero il profano – seguono le stesse regole del sacro: “non nominare il nome di Dio invano”. Anche le parolacce, come le parole del sacro, vanno dette con cautela, sono sottoposte a censure e tabù.

E infatti è probabile che le prime forme di turpiloquio siano state le blasfemie, le bestemmie, o anche i giuramenti nei quali le divinità erano tirate in ballo come testimoni e garanti nelle questioni terrene: “per Giove, giuro che non ho rubato quei soldi!”. E così l’uso improprio, l’abuso ha dissacrato i nomi sacri.

Ma c’è anche un’altra eccezione: alcune parole apparentemente “innocue” ma in un certo senso magiche. Hanno il potere di trasformare in parolacce qualunque cosa tocchino… Quali sono? Ne parlo in questo post. Restate sintonizzati!

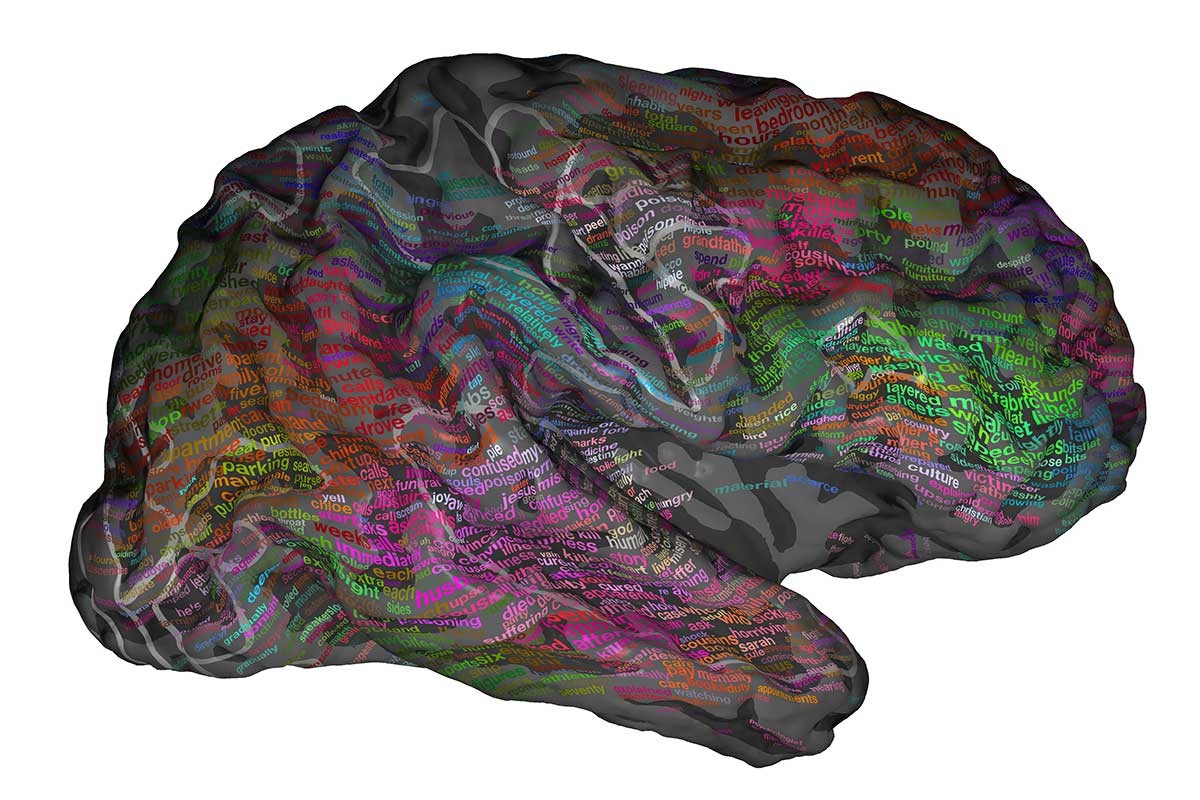

Pochi giorni fa un gruppo di scienziati dell’Università della California è riuscito a tracciare la prima mappa delle parole archiviate nel nostro cervello: non sono sparse a casaccio, ma sono raggruppate in aree precise, a seconda del loro significato. E dove sono memorizzate le parolacce? Con quale criterio?

Pochi giorni fa un gruppo di scienziati dell’Università della California è riuscito a tracciare la prima mappa delle parole archiviate nel nostro cervello: non sono sparse a casaccio, ma sono raggruppate in aree precise, a seconda del loro significato. E dove sono memorizzate le parolacce? Con quale criterio?La ricerca non ha studiato questi aspetti, ma la domanda è affascinante. Il modo in cui il nostro cervello archivia le parolacce aiuta infatti a capire molte cose non solo sulla funzione di queste parole speciali, ma anche su come si comporta il cervello. E riesce a spiegare gli strani sintomi di alcune malattie: perché chi è affetto dalla sindrome di Tourette può sviluppare l’irrefrenabile tic di dire parolacce (coprolalia)? Perché chi diventa afasico per traumi o ictus può perdere la parola ma non le parolacce?

La scienza ha dato alcune risposte, identificando quali aree del cervello sono deputate al controllo del turpiloquio (sopra, montaggio con foto Shutterstock).

Prima di raccontarle, però, è utile spendere qualche riga per raccontare più in dettaglio le nuove scoperte dei ricercatori americani guidati da Jack Gallant (la ricerca si può leggere qui). Gli scienziati hanno fatto ascoltare a 7 persone alcuni racconti tratti da una trasmissione radiofonica, “The moth radio hour”; nel frattempo, osservavano con la Risonanza magnetica funzionale quali aree del cervello si attivavano quando venivano pronunciate le varie parole: marito, camera da letto, parcheggio, veleno, nonno e così via. Alla fine hanno scoperto che le parole sono distribuite in più di 100 aree distinte in entrambi gli emisferi della corteccia cerebrale. Il risultato è rivoluzionario, perché finora gli studi avevano mostrato che le capacità linguistiche sono concentrate nell’emisfero sinistro.

Parole nell’emisfero cerebrale destro: il colore indica la categoria semantica. Quelle verdi sono associate a concetti visivi e tattili, quelle rosse a concetti sociali. (Alexander Huth /University of California).

Per esempio, la parola “top” (cima, sopra, apice, vertice, elevato) è memorizzata in 3 diversi punti del cervello: fra “vestiti” e altri lemmi relativi all’aspetto fisico; in un gruppo di parole che descrivono lo spazio e gli edifici e infine tra i numeri e le unità di misura.

I termini relativi ai numeri sono collocati vicino alla corteccia visiva, in un’area deputata anche al ragionamento spaziale. Insomma, il cervello tende a raggruppare le parole per aree semantiche affini, a seconda del loro significato. Interessante, ma è solo un punto di partenza: occorrono altre ricerche su un campione più ampio ed vario per comprendere meglio il funzionamento del cervello.

E le parolacce? In quali aree del cervello sono memorizzate? I ricercatori l’hanno scoperto anche grazie ad alcuni pazienti con storie straordinarie. Nel 1840, un calzolaio parigino, Luis Victor Leborgne, fu ricoverato all’ospedale di Bicêtre: non riusciva più a parlare. O meglio, le uniche cose che riusciva a dire erano “tan tan” e l’imprecazione “Sacro nome di Dio!” quando si arrabbiava. Solo alla sua morte, nel 1861, il neurologo Paul Broca scoprì che cosa gli era successo: non riusciva più a parlare perché aveva una lesione in un’area del cervello – poi chiamata in suo onore area di Broca, nell’emisfero sinistro – che controlla il linguaggio.

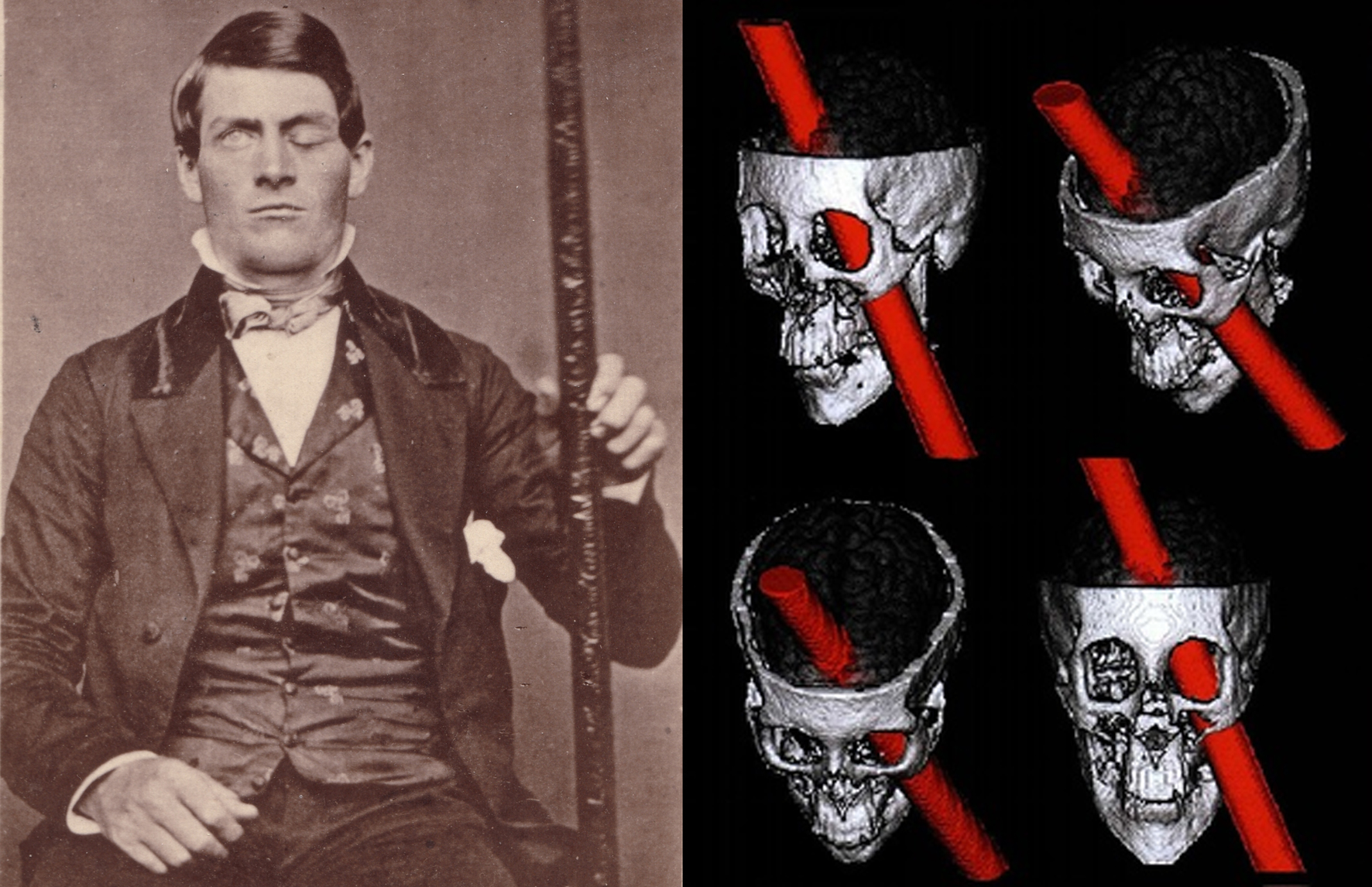

Phineas Gage posa con l’asta che gli attraversò il cranio (nella ricostruzione a destra). Da Wikipedia.

La scoperta rivoluzionò la neurologia: si scoprì per la prima volta che la nostra capacità di parlare dipende dall’integrità della corteccia cerebrale. Più avanti si sarebbe scoperto un altro fatto fondamentale: le parolacce, in particolare le imprecazioni, sono archiviate nell’altro emisfero, il destro. Ecco perché chi perde la parola per incidenti o ictus può conservare l’abilità a imprecare (se la lesione cerebrale è nell’emisfero sinistro).

Un altro paziente che ha segnato la storia degli studi neurologici sul turpiloquio è l’incredibile caso di Phineas Gage, un operaio statunitense che nel 1848, a 25 anni d’età, ebbe un incidente in un cantiere ferroviario: mentre inseriva una carica esplosiva in una roccia che doveva essere fatta saltare in aria, la polvere da sparo esplose, facendo schizzare in aria il ferro da pigiatura che stava usando.

L’asta gli attraversò il cranio, ma lui sopravvisse all’incidente: già dopo pochi minuti Gage era di nuovo cosciente e in grado di parlare. Ma da allora cambiò personalità in modo radicale: diventò intrattabile e incline alle bestemmie. Perché? Gli studiosi hanno ipotizzato che l’asta gli avesse danneggiato un’area del cervello chiamata gangli della base.

In realtà, è stato necessario più di un secolo per capire in dettaglio l’anatomia del turpiloquio. Soprattutto grazie ai progressi del neuroimaging, ovvero l’uso di tecnologie capaci di misurare l’attività del cervello: elettroencefalogramma, risonanza magnetica nucleare, tomografia a emissione di positroni, e così via.

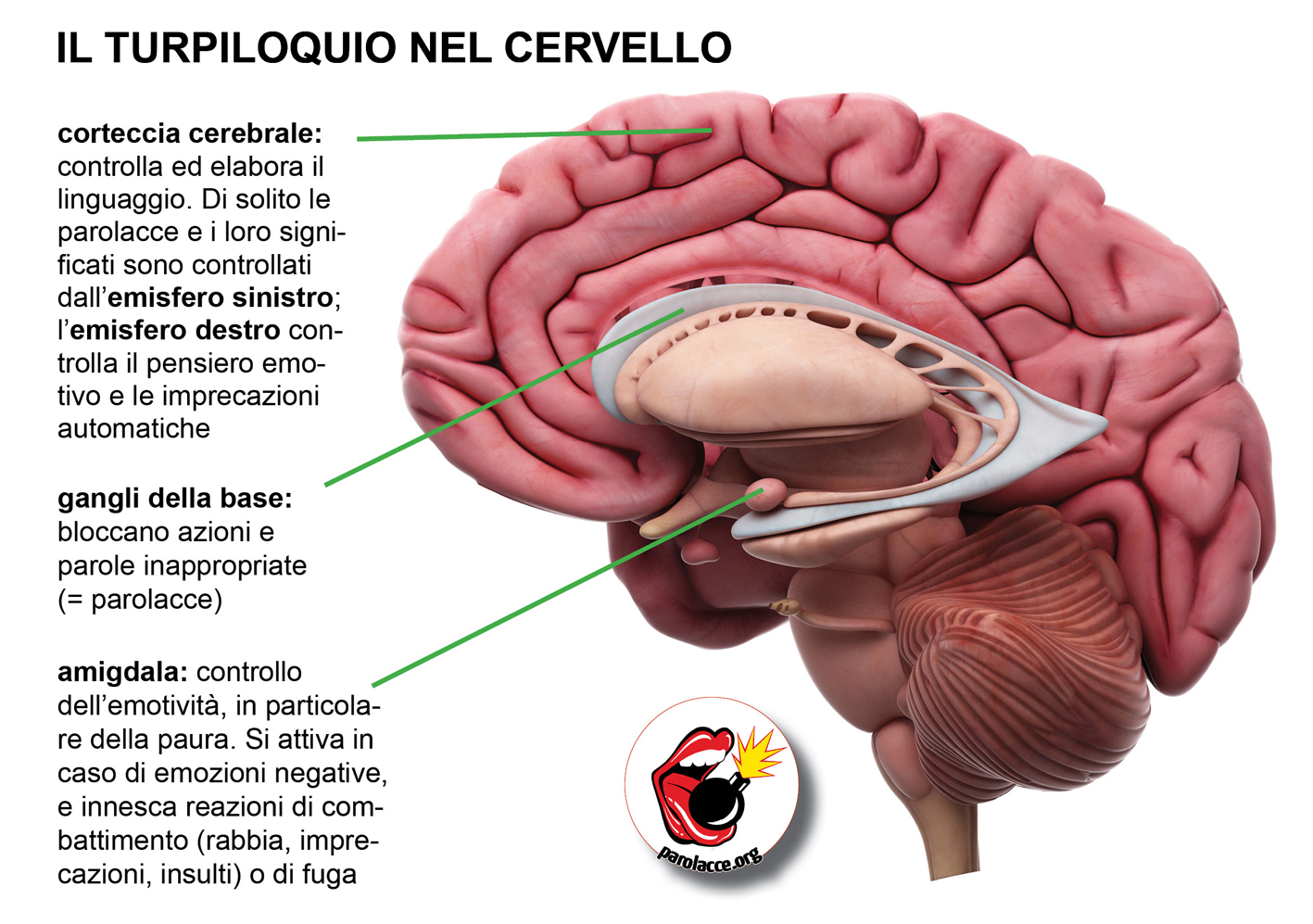

Quello che finora si è capito, in generale, è che le parolacce sono controllate per lo più da 3 aree cerebrali (elaborazione foto Shutterstock; chi vuole più dettagli li trova sul mio libro):

1) L’EMISFERO DESTRO, che controlla il pensiero emotivo: qui sono archiviate le imprecazioni, cioè le parolacce che diciamo per rabbia, dolore o sorpresa (“Cazzo!”, “Porca troia!”, “Merda”, etc). Si tratta in realtà di parole desemantizzate, cioè prive di significato letterale: infatti, se l’espressione è composta da più parole, il nostro cervello le tratta comunque come un blocco unico (e questo spiega perché riescono a dirle anche gli afasici); è il “turpiloquio automatico“, che è molto simile a un riflesso neurologico. Urlando una parolaccia riusciamo a esprimere, con una parola emotivamente carica, una sensazione che altrimenti sarebbe inesprimibile (è come dire: “Ahiiii!”);

1) L’EMISFERO DESTRO, che controlla il pensiero emotivo: qui sono archiviate le imprecazioni, cioè le parolacce che diciamo per rabbia, dolore o sorpresa (“Cazzo!”, “Porca troia!”, “Merda”, etc). Si tratta in realtà di parole desemantizzate, cioè prive di significato letterale: infatti, se l’espressione è composta da più parole, il nostro cervello le tratta comunque come un blocco unico (e questo spiega perché riescono a dirle anche gli afasici); è il “turpiloquio automatico“, che è molto simile a un riflesso neurologico. Urlando una parolaccia riusciamo a esprimere, con una parola emotivamente carica, una sensazione che altrimenti sarebbe inesprimibile (è come dire: “Ahiiii!”);

2) I GANGLI DELLA BASE: sono un’area profonda del cervello, che controlla le funzioni motorie; funziona come un freno censorio: se si rompe, imprechiamo senza limiti;

3) L’AMIGDALA: è una parte arcaica del cervello (nel sistema limbico) che elabora le emozioni e la memoria: la sua attività è legata in particolare alle emozioni negative (paura, sorpresa, rabbia). L’amigdala attiva reazioni di combattimento o di fuga; aumenta i nostri battiti cardiaci e ci rende meno sensibili al dolore (come ha scoperto un’interessante ricerca che raccontavo qui). E infatti quando siamo rabbiosi o impauriti diciamo insulti (“Stronzo!”), imprecazioni (“Cazzo!”) o maledizioni (“Vaffanculo!”).

Dunque, in generale, il cervello tratta le parolacce come un’attività motoria con una componente emotiva: e infatti le parolacce sono parole emotivamente cariche. Importante sottolineare che le parole sono considerate dal nostro cervello una forma di azione: come diceva il neurologo britannico John Hughlings Jackson, “l’uomo che per primo lanciò al suo nemico un insulto invece che una freccia, fu il fondatore della civiltà“. Gli insulti, infatti, sostituiscono – su un piano non cruento, perché simbolico – un’aggressione o un allontanamento: fa meno danni scagliare una parolaccia che una pietra (anche se a volte le parole feriscono come pietre).

Vista questa importante funzione, appare illusoria l’idea di poterle cancellare dalle nostre abitudini: sono profondamente radicate nel funzionamento del nostro cervello, soprattutto nei momenti di dolore. Ve ne potete accorgere quando per sbaglio inciampate o vi date una martellata sul dito: esclamerete “Merda!”, non certo “Accipicchia!”.

Detto questo, restano però ancora molti interrogativi aperti (e ne dico solo alcuni) sull’anatomia del turpiloquio; li propongo qui, e sarebbe interessante se che qualche scienziato prima o poi se ne voglia occupare:

– In quale aree cerebrali sono archiviati gli insulti e i termini osceni? Sono diverse rispetto a quelle delle imprecazioni?

– Quali sono i mediatori biochimici (ormoni, neurotrasmettitori) collegati all’uso delle parolacce?

– Gli imprecatori abituali hanno un cervello diverso rispetto a chi indulge poco alle volgarità?

– I gesti osceni sono archiviati nelle stesse aree cerebrali corrispondenti alle parole che sostituiscono?

– Cosa succede nel cervello di chi ascolta una parolaccia (“cazzo”) rispetto a quando ne ascolta il corrispettivo neutro (“pene”)?

– Le parolacce che conosciamo in altre lingue (inglese, spagnolo, francese…) attivano aree diverse rispetto ai corrispettivi nella nostra lingua madre?

Le domande potrebbero andare avanti all’infinito: perché parolacce sono un mondo ancora tutto da scoprire. Anche nella nostra testa.

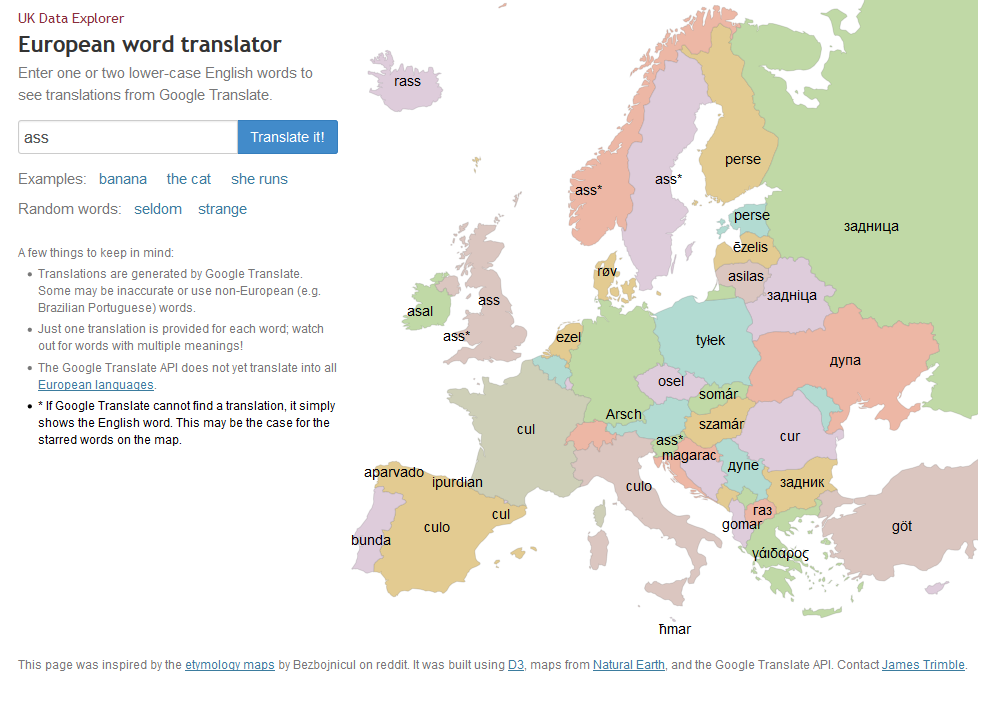

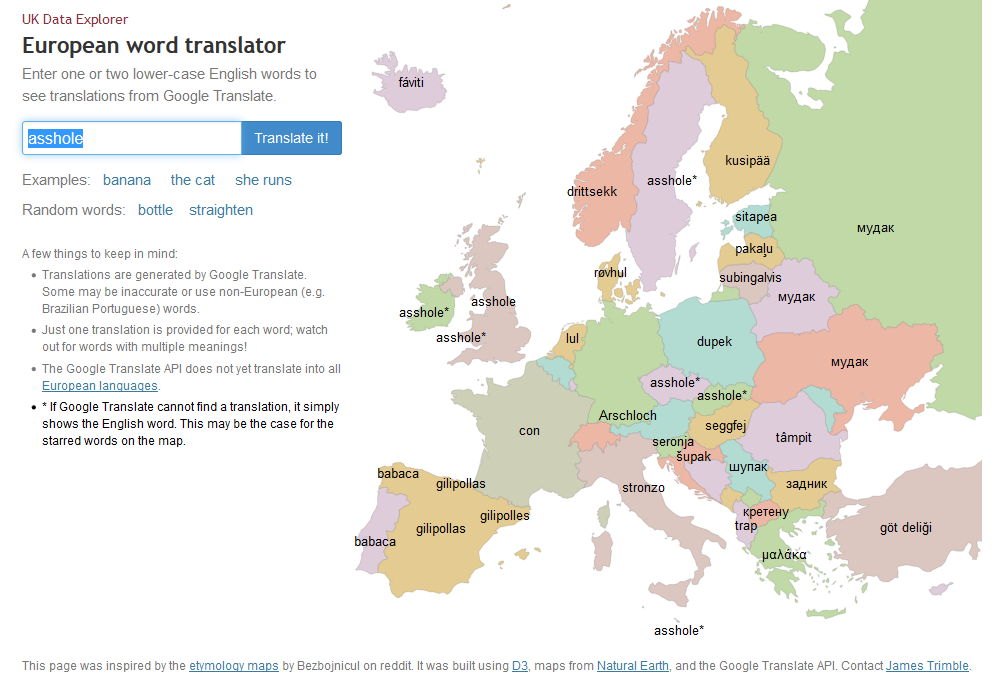

Il sito britannico Data explorer ha inaugurato uno strumento interessante: l’European word translator. E’ un traduttore automatico basato su Google, che integra una cartina d’Europa.

Il sito britannico Data explorer ha inaugurato uno strumento interessante: l’European word translator. E’ un traduttore automatico basato su Google, che integra una cartina d’Europa.Inserendo nella maschera una parola (in inglese), con un semplice clic il sito la traduce automaticamente nelle oltre 30 lingue europee, mostrando i risultati su una mappa.

Bella idea: utile per paragonare se, dove e quanto sia diffusa una parola con la stessa radice, o per vedere le somiglianze o le differenze fra le lingue del nostro continente.

L’ho messo subito alla prova con le parolacce: nella mappa in alto potete scoprire che culo si dice got in turco, osel in ceco e somàr in slovacco…. Ma in generale i risultati sono zoppicanti.

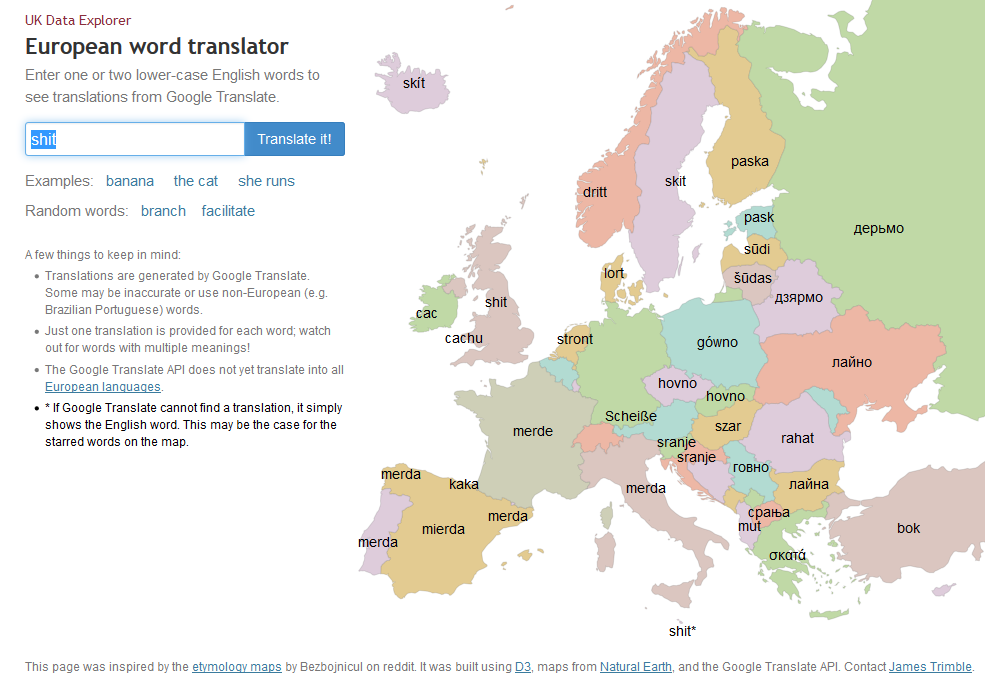

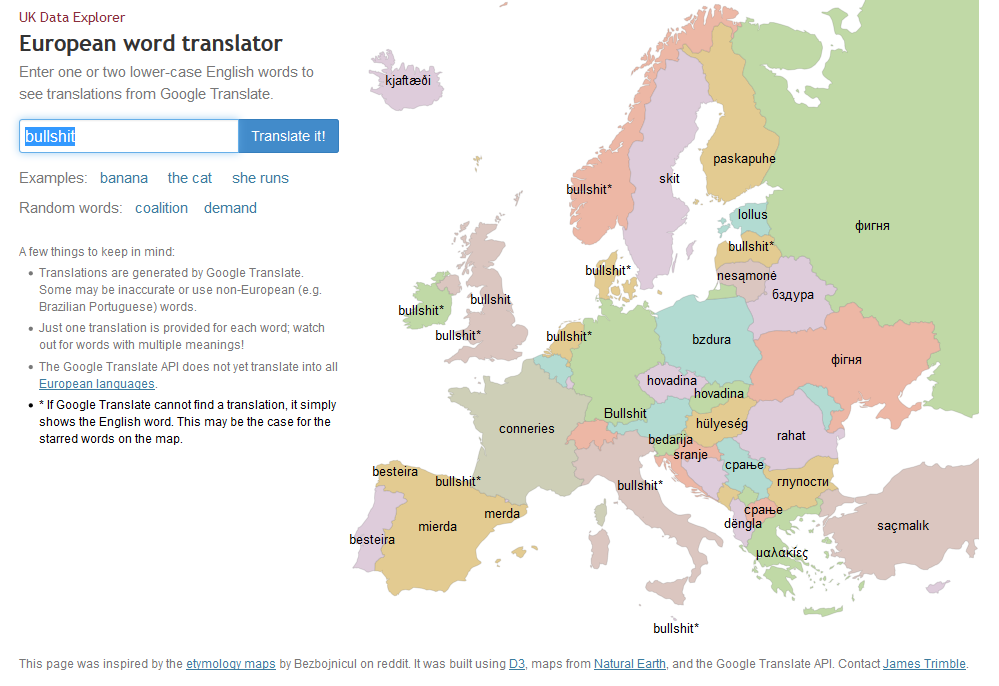

Il sito sembra funzionare bene con le parole scatologiche (escrementi e simili): clicca sull’immagine per ingrandire.

clicca sull’immagine per ingrandire.

Ma se si testano le oscenità, i risultati sono insoddisfacenti.

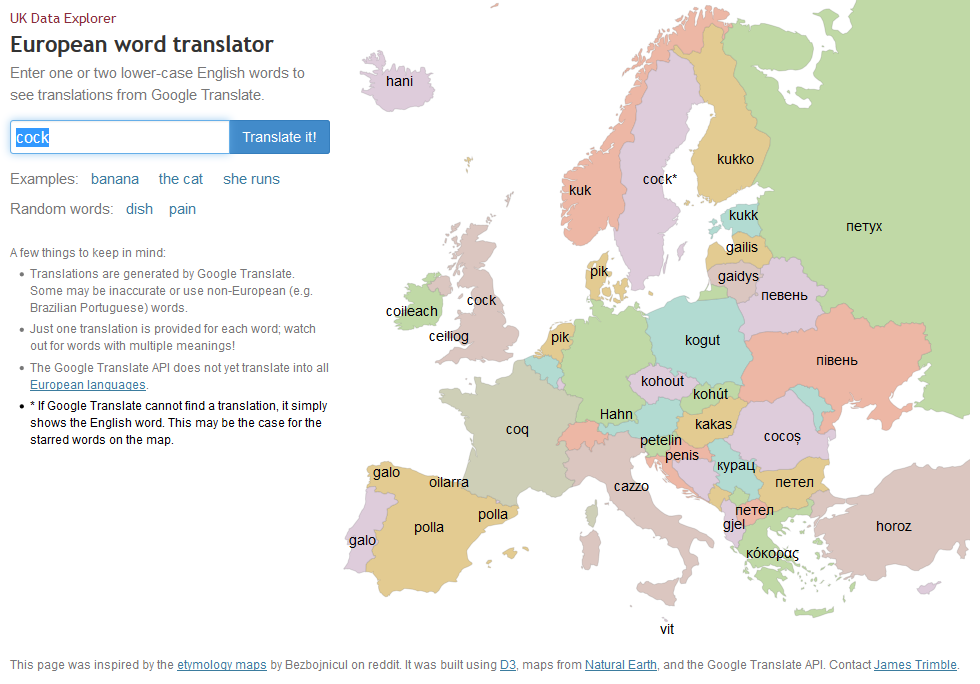

Il pene è tradotto correttamente:

Il pene è tradotto correttamente:

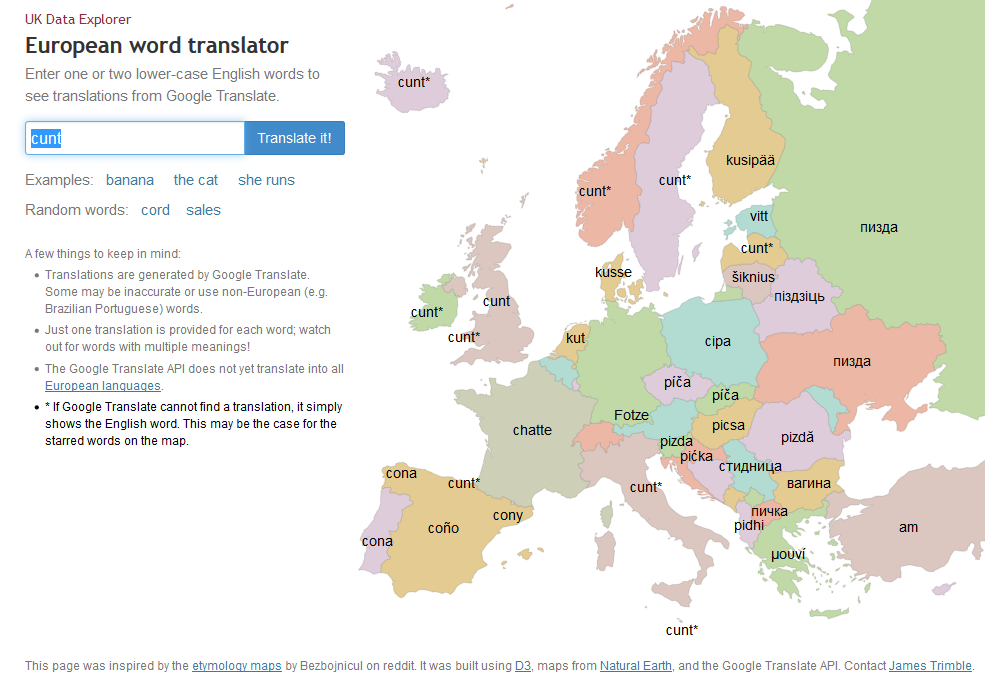

Ma se si passa alla vulva, i risultati sono insoddisfacenti, per lo meno per l’Italia:

Ma se si passa alla vulva, i risultati sono insoddisfacenti, per lo meno per l’Italia:

Un caso di sessismo? Non è detto. Anche sugli insulti Google non è sempre all’altezza.

La parola asshole (stronzo) è tradotta correttamente:

La parola asshole (stronzo) è tradotta correttamente:

Ma la parola bullshit (cazzata, fregnaccia) no:

Ma la parola bullshit (cazzata, fregnaccia) no:

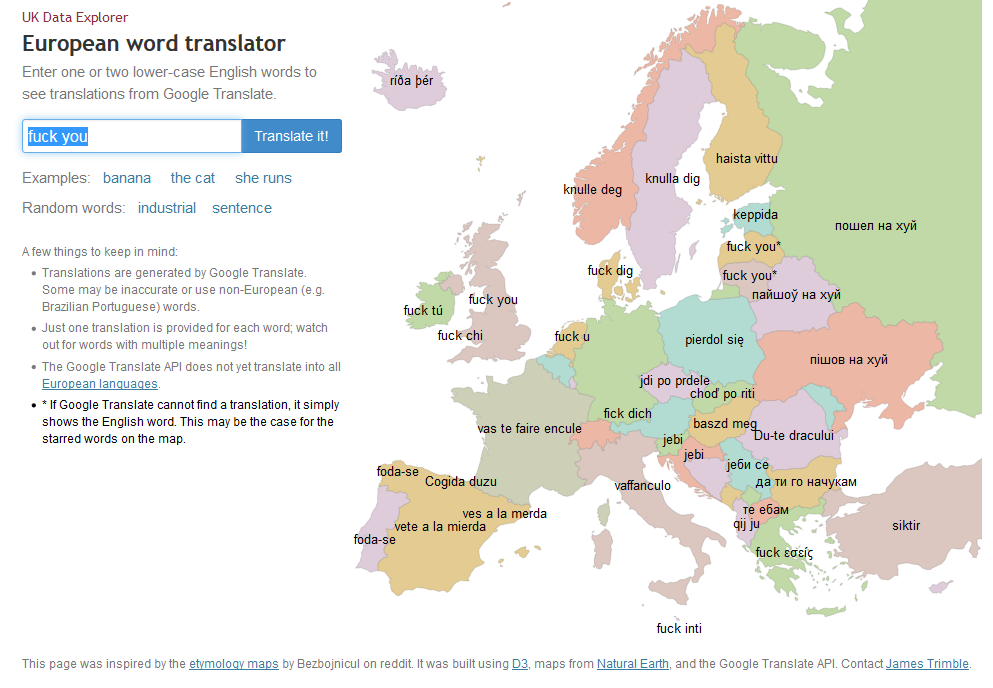

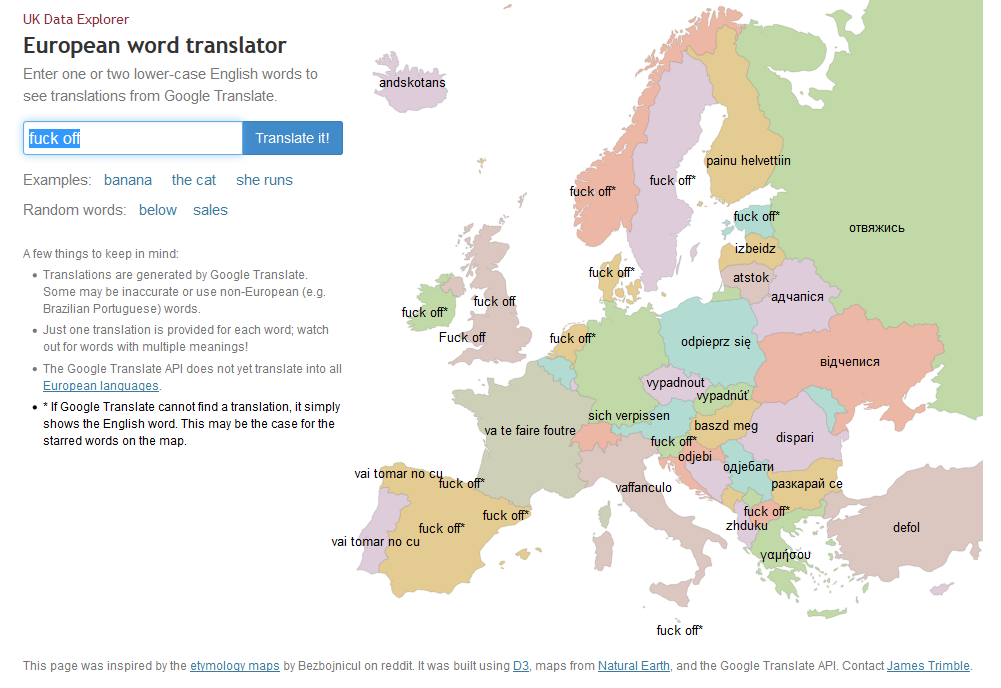

Ultimo test, le maledizioni. Anche in questo caso, risultati altalenanti.

L’espressione fuck you (fottiti, vaffanculo) è tradotta correttamente in tutte le lingue:

L’espressione fuck you (fottiti, vaffanculo) è tradotta correttamente in tutte le lingue:

Ma il quasi equivalente fuck off (vaffanculo) no:

Ma il quasi equivalente fuck off (vaffanculo) no:

Come spiegare questi risultati? Ecco alcune ipotesi:

1) Non tutte le lingue possiedono un variopinto carnet di parolacce: tempo fa raccontavo quanto il tedesco sia povero di espressioni volgari. Per questo motivo è spesso molto difficile tradurre una parolaccia da una lingua all’altra.

2) Non tutte le lingue hanno espressioni volgari equivalenti: per mandare qualcuno a quel paese, noi evochiamo un atto sessuale passivo (vaffanculo: qui la sua storia e il suo significato), così come gli inglesi, i francesi (vas te faire encule) e i portoghesi (va a tomar no cu). Ma i tedeschi mandano a pisciare (sich verpissen, ma a volte a farti fottere: fick dich), mentre gli spagnoli a cagare (o a stare tra gli escrementi: vete a la mierda). Se tradurre è un’arte difficile, tradurre gli insulti è ancora più difficile: ne ho parlato qui.

3) Alcune parole diventano parolacce a seconda del contesto: il francese queue non significa solo cazzo. Il suo senso originario è coda, ma può voler dire anche manico, stecca, strascico… Per tornare all’esempio di bullshit, letteralmente vuol dire “merda di toro”, e Google la traduce (sbagliando) con porcheria, rifiuti. Molte parolacce sono sensibili al contesto: acquisiscono o perdono sfumature di significato a seconda della frase in cui sono inserite. Ecco perché i traduttori automatici non funzionano adeguatamente se non si inserisce la frase intera con l’espressione ingiuriosa (e a volte neppure così).

4) Spesso i linguisti tendono a considerare il turpiloquio come un linguaggio di serie B: o per perbenismo (“sono parole brutte, diseducative”) , o per snobismo (“è un linguaggio povero”). Ecco perché a volte i (cattivi) dizionari non riportano il turpiloquio, come raccontavo qui. Una censura assurda e fuori dal tempo: le parolacce esistono e sono usate da più di 4 mila anni.

Insomma, i traduttori automatici devono fare ancora molta strada per funzionare bene con le parolacce: espressioni tutt’altro che semplici da rendere da una lingua all’altra.

Come risolvere questi problemi? Esistono ben pochi dizionari specializzati nel turpiloquio: come “The alternative dictionaries“, frutto di contributi degli internauti. Ma occorrono fior di linguisti per passare al vaglio tutte le parolacce di una lingua e trovarne le traduzioni efficaci in altre lingue.

E quando un insulto non ha espressioni equivalenti in un’altra lingua, uno strumento come il volgarometro può aiutare i traduttori a identificare quali parolacce abbiano uguale carica offensiva da una lingua all’altra, pur attingendo a significati o metafore differenti.

Insomma, in un mondo sempre più globalizzato il turpiloquio è una sfida aperta per i linguisti attenti alla realtà. E anche al business: una buona traduzione delle parolacce servirebbe non solo agli adolescenti goliardi in trasferta all’estero, ma anche all’industria letteraria o cinematografica, tanto per fare due esempi. Altrimenti, tanto per dirne una, la versione slovacca di “The Wolf of Wall Street”, il film più volgare della storia, non sarebbe possibile.

The post Le parolacce e le falle di Google first appeared on Parolacce.]]>

Franco Califano, detto “Il Califfo”.

Lo ammetto: prima della sua morte, non conoscevo molto bene il repertorio di Franco Califano. Lo consideravo – a torto – solo un cantante simpatico e un po’ bizzarro. Ho dovuto ricredermi: ho scoperto, studiando le sue parolacce, un artista notevole, ironico e ricco di sfaccettature, che si ricollega degnamente ad alcuni grandi poeti dialettali della nostra letteratura. Per capire quali, dobbiamo inquadrare il suo repertorio in 2 grandi famiglie (come ho già fatto per Enzo Jannacci).

Le canzoni goliardiche, sarcastiche, ironiche: Califano è stato un playboy seriale. Ha scritto persino un suo personale “Kamasutra”, il “Calisutra“.

Ma viveva questo ruolo con grande ironia e autoironia, raccontando – con tipica vena ridanciana romanesca – tante situazioni. Dalle fatiche della vita di coppia, come il fantozziano weekend in montagna (“La vacanza di fine settimana“):

Ma viveva questo ruolo con grande ironia e autoironia, raccontando – con tipica vena ridanciana romanesca – tante situazioni. Dalle fatiche della vita di coppia, come il fantozziano weekend in montagna (“La vacanza di fine settimana“):

Lavoro cinque giorni a settimana,

me faccio ‘n culo come ‘na campana,

aspetto er Venerdì pe’ riposare,

ma tu sei pronta già pe’ annà a sciare.

Oppure, la degradante schiavitù d’occuparsi di “Piercarlino“, il cagnolino della propria donna:

E’ sempre così, tu stravaccata a letto,

io a fa’ nottata, ar freddo, giù de sotto,

pe’ corpa de ‘sto cane maledetto,

che se nun scenne caca ner salotto.

E sono diventate mitiche le canzoni da cabaret, come “Avventura con un travestito“, di cui potete vedere una divertente performance da Maurizio Costanzo:

http://www.youtube.com/watch?v=AOY6wCU35t8

O ancora “Il guanto“, dedicato ai pudori ipocriti sul preservativo: irresistibile il figlio che domanda al padre come si usa:

Senti ‘n attimino,

sto cappuccetto sopra er pisellino,

lo metto quanno pijo er sole ‘n terazza?”

“Ma no! Quanno dai n’ bacio a ‘na ragazza!”

Ah, quanno je do’ ‘n bacio, er cappuccetto…

E quanno me la scopo, che me metto?

Un secchio de monnezza, ‘ncofanetto,

o starà più sicuro co’ l’ermetto?

Ma ancora più graffianti sono le canzoni che raccontano storie di donne sessualmente esose, come “La seconda“, “Secondo me, l’amore (so distrutto)“.

E “L’amatore“, manifesto (autoironico) del latin lover:

De professione faccio l’amatore.

Al mio distributore de passione,

sto’ co’ la pompa ‘n mano pe’ riempire

er serbatoio a le femmine ”n calore (…)

Una vorta porto a letto una signora

che non credeva a questa mia bravura,

metto nell’occhi tutto il mio mestiere

e lei comincia subito a tremare,

la spojo e la lavoro a modo mio

e dopo ‘n pò la donna grida oddio!

Ti prego manda via gli amici tuoi!!!

Ma quali amici – le risponno io –

prova a apri l’occhi e guarda, ‘n c’è nessuno!

Lei obbedisce e sussurra – Sei uno schianto!

sei solo è vero, ma sembrate ‘n cento! –

De professione faccio l’amatore,

io sono un missionario der piacere!

So’ nato pe’ ‘no scopo…

morirò mentre scopo…

Queste canzoni salaci e popolari mi hanno fatto venire in mente un illustre precedente, anch’egli romano: Gioachino Belli (1791-1863). Due secoli fa Belli aveva scritto, tra gli oltre duemila componimenti in romanesco, anche diversi sonetti lussuriosi, che raccontavano storie di sesso in modo piccante e divertente (ricordate “Er padre de li santi”, sui sinonimi del pene?).

Ma non è l’unico precedente del Califfo, che – tra le altre canzoni – ha dedicato una sorta di epitaffio ironico al proprio “attrezzo del mestiere” che, in vecchiaia, non rispondeva più come un tempo: la canzone “Disperati pensieri di un impotente”:

La fine di ogni cosa è sempre amara

è come quando cala la bandiera

ormai con te me devo rassegnare

A usatte solamente per pisciare.

Ebbene, un componimento del genere ha un illustre precedente scritto da un altro poeta playboy del 1700: il veneziano Giorgio Baffo (1694-1768), che dedicò vari sonetti “Alla morte del cazzon“.

Quanta voglia di star solo

e di mandarti in culo

con chi è con te

Ma quella più avvelenata è “Razza bastarda“, un rap che racconta la rabbia della sua emarginazione, causata dalle sue disavventure giudiziarie: fu arrestato due volte (nel 1970 e nel 1983) per possesso di droga. In ambo i casi fu assolto, ma ne pagò le conseguenze in termini di emarginazione:

Io e la colpa tutt’uno chi è con me si sputtana

ogni donna che mi vuole è giudicata puttana

e sempre me ne arriva una cruda e una cotta

dai nemici senza volto che l’ inferno l’ inghiotta…

E’ una razza bastarda… tutta gente di merda… (…)

Io li odio con ragione, perché mi hanno sfondato

con la storia, quella mia, del cantautore drogato

e all’ora del bilancio quotidiano la sera

rimpiango dei momenti che ho vissuto in galera…

Al di là della gloria e dei successi amorosi, dunque, Califano era anche un uomo solo: non sempre riusciva a sublimare la sua rabbia nei voli leggeri dell’ironia. E questo lo rende ancora più vicino a tutti noi.

Il sito scheisse.de (merda): un gioco on line per diventare campioni di pulizia dei wc.

Parlando di Germania, c’è almeno un campo in cui lo spread è sicuramente a vantaggio dell’Italia: le parolacce. In questo ambito, infatti, il tedesco è un caso unico in Europa. Non solo perché ha un lessico volgare decisamente più povero, ma anche perché le sue parolacce sono centrate più sugli escrementi che sul sesso. Per usare una metafora psicanalitica, mentre i Paesi latini (ma anche quelli anglosassoni) esprimono nel linguaggio volgare una “fase fallica”, la Germania sembra fissa alla “fase anale”.

Ma perché è così? E soprattutto: perché ne parlo proprio ora? Il motivo c’è: un rinomato linguista tedesco, Hans-Martin Gauger, 77 anni, già docente di linguistica romanza all’università di Friburgo, ha appena pubblicato un saggio sulle parolacce tedesche, intitolato “Das Feuchte & das Schmutzige”, ovvero “L’umido e lo sporco” (metafore, rispettivamente, del sesso e del mondo escrementizio). Un’ulteriore riprova che, fuori dall’Italia, il mondo accademico “alto” non ha paura né la supponenza di misurarsi con i temi popolari.

Ma prima di esporre le tesi del professor Gauger, occorre partire da alcune osservazioni. Innanzitutto, quantitative: il paniere di insulti tedeschi è poverissimo. Le parolacce sono circa 120, stando al più completo dizionario online delle parolacce, gli Alternative dictionaries. Ed è una stima più che generosa.

Di certo, il tedesco ha una tavolozza di colori espressivi decisamente molto meno ricca della nostra: le parolacce presenti nel vocabolario italiano sono 300, ma diventano migliaia se si considerano tutte le metafore di tipo sessuale (vedi quanto ho scritto nel mio post qui).

Dunque, i tedeschi hanno una tavolozza molto limitata di espressioni per colorire il linguaggio. Il che è un dato sorprendente: il tedesco è una lingua ricca di lemmi (se ne stimano più di 200mila, contro i 160mila italiani e i 500mila dell’inglese). Ed è una lingua molto precisa e ricca di sfumature, tanto da essere la lingua prediletta per le sottili distinzioni della filosofia e della teologia.

Ma è soprattutto l’uso delle parolacce a differenziare il tedesco da tutte le altre lingue europee, nelle quali le espressioni di origine sessuale servono anche a imprecare (figa!), maledire (vaffanculo!) e offendere (testa di cazzo!). Senza contare il caso particolare dell’italiano, nel quale le bestemmie sono considerate le parole più tabù, come è emerso dal volgarometro.

In tedesco, invece, le bestemmie proprio non esistono. E le parole sessuali sono usate semplicemente in senso osceno: i termini volgari per pene (schwanz) e vagina (muschi, moese, fotze) servono semplicemente a indicare gli organi sessuali, in modo denotativo, ma non hanno usi metaforici (non esiste il corrispettivo di termini come cazzone, testa di cazzo, figata, e via discorrendo). Le parole che indicano l’atto sessuale (ficken, bumsen) sono usate solo per descriverlo, non come maledizioni: al posto di vaffanculo, si manda qualcuno a “pisciare altrove” (verpiss dich) o provocatoriamente lo si invita a “leccare al culo” (leck mich am arsch).

Manifesto spregiativo contro la squadra di calcio FC Shalke 04: qui diventa scheisse (merda) con lo slogan “Qui è la mia casa”.

E come esclamazioni nei momenti di rabbia, sorpresa, disappunto, non si usa cazzo o figa bensì merda (scheisse). Ed è questo un altro aspetto qualificante del tedesco: preferisce le metafore escrementizie a quelle sessuali. Infatti, per insultare qualcuno, non lo si chiama cazzone o coglione, bensì buco di culo (arschloch). Sono più frequenti, invece, insulti che alle nostre orecchie suonerebbero molto più morbidi: blöd (stupido), idiot, depp (cretino), dumm (stupido), dummkopf (testa stupida). Persino il dito medio, che già gli antichi Romani chiamavano “digitus impudicus”, in tedesco ha perso la sua connotazione sessuale per acquisirne una di tipo anale: è diventato infatti il “dito puzzolente” (stinkefinger).

Un panorama con rare eccezioni: il professor Gauger cita il termine alemanno seckel (idiota) con un’etimologia che lo ricollega al sacco scrotale, ovvero l’equivalente di coglione; e il bavarese hinterfotzig (subdolo), che letteralmente significa “con la vagina di dietro”. Ed è vero anche che il tedesco, permeabile alle influenze linguistiche dell’inglese, sta incorporando termini offensivi a matrice sessuale come wichser (segaiolo) e fick dich (fottiti). Ma sono eccezioni.

“Dimmi in faccia ciò che pensi” dice l’alano. E il cagnolino: “vaffa…”.

Una conseguenza interessante di questo scenario, è che nel repertorio linguistico tedesco non c’è traccia di maschilismo: il termine “puttana” (nutte, schlampe) è sì spregiativo, ma è usato solo per qualificare una donna realmente di facili costumi, non come offesa sessista verso le donne in genere. E lo stesso avviene con i termini che designano gli omosessuali (schwul, schwuchtel): possono – soprattutto il secondo – avere una valenza spregiativa, ma si usano solo nei confronti dei gay, non in generale per offendere chiunque.

Ecco perché, osserva Gauger, per un tedesco sarebbe impensabile la frase che Marco Materazzi disse a Zinedine Zidane prima della celebre testata ai Mondiali del 2006 (“La tua maglietta? Preferisco la puttana di tua sorella”). «L’offensività di una frase del genere» dice Gauger «non sta tanto nell’offendere la sorella di Zidane dandole della prostituta. Quanto nell’espressione, tutta maschilista, del desiderio di disporre sessualmente di lei. Un tedesco non avrebbe mai pensato una frase simile: avrebbe detto, al massimo “Verpiss dich, zu arschloch” (“piscia via, buco di culo”, ovvero: “fanculo, stronzo”)».

Ma perché il tedesco ha così poche parolacce, e così poco sessualmente caratterizzate? Il professor Gauger non azzarda ipotesi. Ma esclude che dipenda dal protestantesimo: negli altri Paesi protestanti (Paesi Bassi, Regno Unito) le parolacce hanno invece una forte connotazione sessuale. Forse, l’ossessione medievale verso la pulizia (e la conseguente avversione verso le feci, considerate impure e patogene) ha lasciato una traccia più rilevante che altrove. Ma è altrettanto vero che la sessuofobia cattolica non ha attecchito in Germania, dove – provare per credere – potete girare nudi in una piscina senza che nessuno si scandalizzi o vi guardi con malizia.

Scheisse (merda) Minnelli: un gruppo punk tedesco.

Ma la scarsa disponibilità di parolacce potrebbe dipendere anche da altri aspetti: un maggior autocontrollo emotivo? Un più sviluppato senso del pudore? Può darsi. Ma anche una maggior semplicità, una più radicata abitudine a dire “pane al pane” (e “pene al pene”, in questo caso), anche a costo di apparire indelicati. Tant’è vero che l’avverbio deutlich (chiaramente) ha la stessa etimologia di deutsch, (tedesco) che deriva da “popolo”: il popolo tedesco parla in modo semplice e chiaro. Non è un caso che nel “Faust” di Goethe Mefistofele chieda agli studenti: «Tu non sai, amico mio, quanto sei maleducato?» ricevendo come risposta: «In tedesco si mente quando si è cortesi». Dunque, per esprimere il negativo (non solo la repulsione, ma anche l’aggressività, la rabbia, il disprezzo) non c’è nulla di meglio degli escrementi. Senza “sporcare” le gioie del sesso.

The post I tedeschi e la lingua sporca first appeared on Parolacce.]]>

Quando è iniziata la rivoluzione sessuale nel mondo occidentale? Fra il 1960 e il 1980, grazie alla diffusione della pillola anticoncezionale, delle droghe, della controcultura (hippy, femminismo, beat generation), del rock… Una rivoluzione iniziata prima nel mondo angloamericano e nei Paesi nordici, e poi estesa ai Paesi latini.

E questo si sapeva. Ma davvero è impossibile identificare una data di inizio per questo movimento? Forse sì: tempo fa Google ha lanciato una nuova applicazione, Ngram viewer, che consente di calcolare, in un periodo prescelto, quante volte è presente una data parola in oltre 5,2 milioni di libri digitalizzati.

Come ho raccontato nel mio libro, uno dei sintomi della rivoluzione sessuale è la maggior frequenza d’uso dei termini sessuali osceni, che vengono – per usare una parola brutta ma espressiva – sdoganati nella letteratura. La censura si allenta, le parole del sesso diventano meno tabù, e allora anche gli scrittori fanno un uso più libero e frequente di parolacce per parlare di erotismo in modo diretto, colloquiale, naturale.

Dunque, in teoria basta inserire in Ngram i termini sessuali volgari più usati nelle varie lingue, per verificare in quali anni si registrano i picchi di maggior uso. Vogliamo fare questo esperimento?

Innanzitutto, alcune precisazioni sul metodo. Ngram consente di scandagliare la letteratura di varie lingue: inglese (sia americano che britannico), cinese, tedesco, ebraico, spagnolo, russo, francese. L’italiano manca, perché non c’è ancora una sufficiente massa critica di libri digitalizzati nella nostra lingua. Escludendo gli idiomi che non conosco (russo, ebraico, cinese e tedesco), mi sono concentrato su inglese (distinto fra americano e britannico), francese e spagnolo. Ho selezionato per ciascuna di queste lingue le parolacce più usate per denotare l’atto sessuale (gli equivalenti di “scopare”) e i genitali (“cazzo” e “fica”), e ho avviato il motore di ricerca nelle varie lingue, tra il 1940 e il 2008, senza smoothing, cioè aggiustamenti statistici fra un anno e l’altro. Ecco che cosa è venuto fuori.

Letteratura inglese

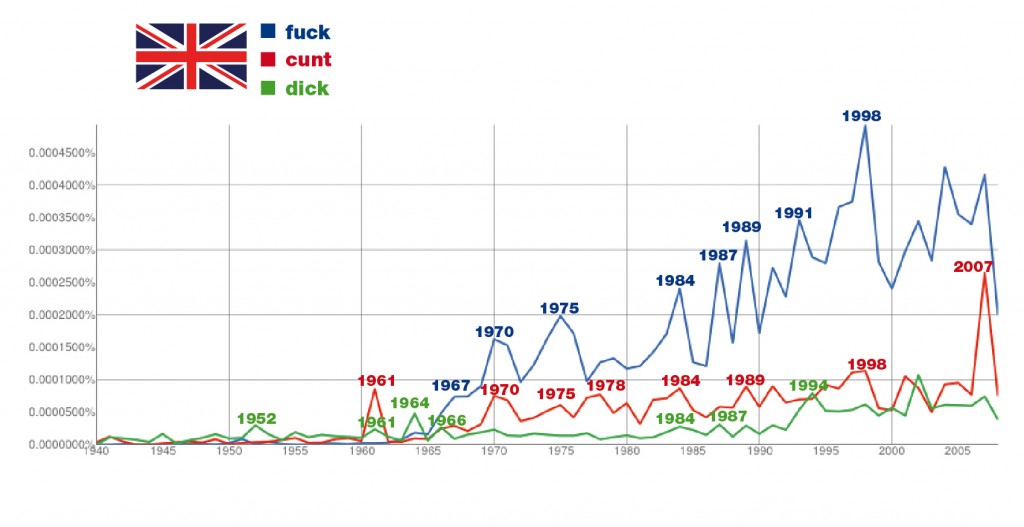

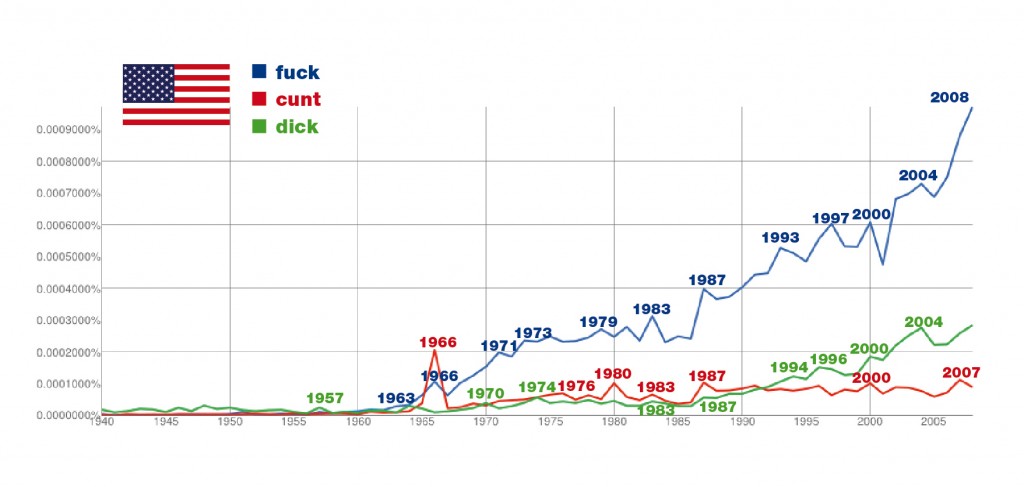

NGram: la percentuale di termini osceni nella letteratura inglese (1940-2008).

Nel grafico, si possono identificare tre anni cruciali: 1961, 1964/66 e 1970. Il che coincide con alcuni eventi cruciali, come la pubblicazione – assai contestata – di Lady Chatterley’s Lover, il romanzo erotico di D.H.Lawrence che fece scandalo. Dal 1984 al 1998 si registra un crescendo quasi costante, con un calo non facilmente spiegabile nel 2000: bisognerebbe capire che tipo di libri sono stati digitalizzati in quel periodo.

Ma a un’analisi più attenta delle fonti librarie, emergono alcuni clamorosi errori (bias) nel campione: nell’elenco sono conteggiati anche i dick intesi come cognomi (Moby Dick), e diversi libri della letteratura statunitense, come “Tropico del cancro” di Henry Miller.

Letteratura statunitense

NGram: la percentuale di termini osceni nella letteratura statunitense (1940-2008).

Negli States i periodi di esplosione erotica risultano il 1966 e il 1971/73. Anche negli Usa l’esplosione oscena risulta in costante aumento dal 1987 in poi. Ma con gli stessi errori statistici riscontrati nella letteratura britannica.

Letteratura francese

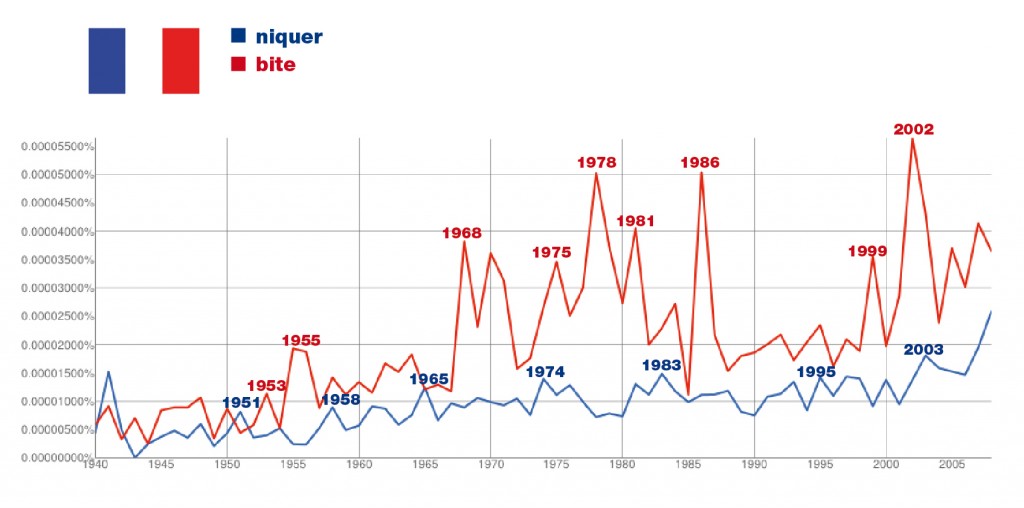

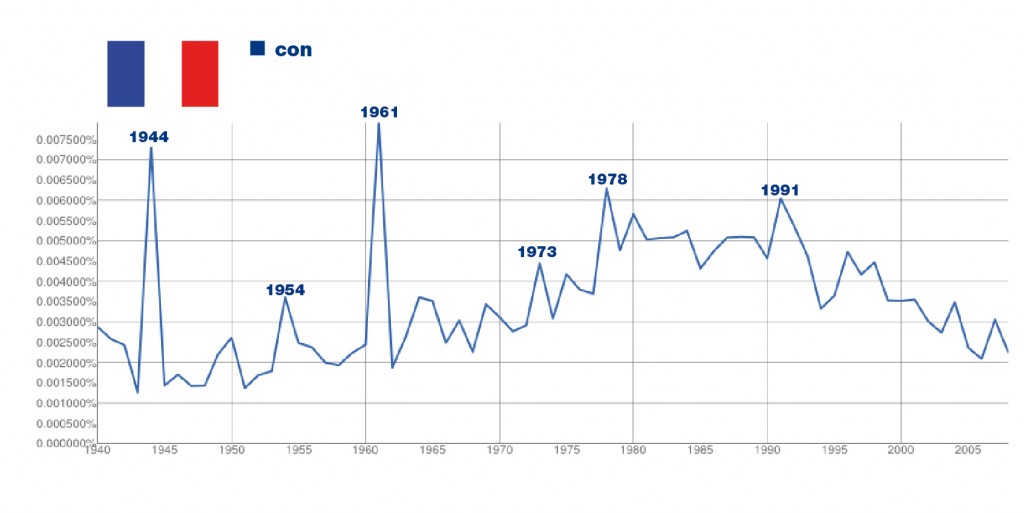

NGram: la percentuale di termini osceni nella letteratura francese (1940-2008).

NGram: la percentuale di termini osceni nella letteratura francese (1940-2008).

In francese risultati sono ancora più controversi: per i termini che denotano l’atto sessuale, ho dovuto scartare baiser e coucher perché hanno come significato principale dei termini neutri (rispettivamente, “baciare” e “coricare”). Ecco perché ho inserito niquer. Per quanto riguarda l’organo maschile, bite, Ngram censisce anche i libri inglesi, nei quali il termine significa “morso”, il che falsa un po’ i risultati. In più ho dovuto separare i risultati relativi a con, l’organo femminile, perché ha una frequenza d’uso di gran lunga maggiore: sia perché in francese è anche un insulto, sinonimo di “stupido”, “idiota”; sia perché, ancora una volta, Ngram censisce anche i risultati italiani, nei quali “con” è una preposizione.

Fatte queste premesse, per niquer e bite i periodi d’oro sono il 1965 e 1968, e il 1974-1975. Per con, a parte i picchi del 1944, 1954 e 1961, risultano più credibili quelli del 1973 e del 1978.

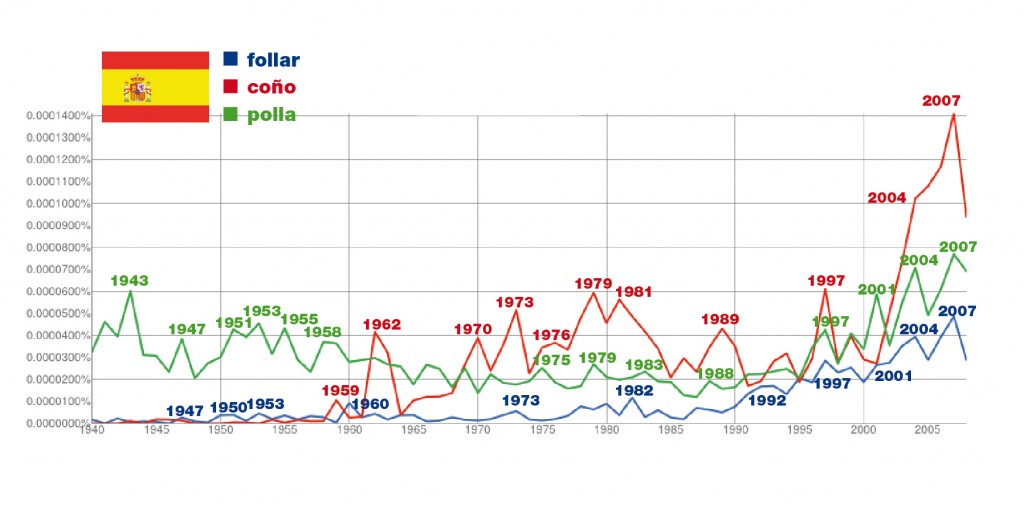

Letteratura spagnola

NGram: la percentuale di termini osceni nella letteratura spagnola (1940-2008).

In Spagna, per il probabile effetto delle censure del periodo franchista (1939-1975), la rivoluzione sessuale risulta più tarda: il 1973 e il 1979, ma solo nella seconda metà degli anni ’90 i termini osceni si diffondono a macchia d’olio. Ma nel catalogo entrano anche altri sensi di polla, che può significare anche gallina, pollastra e posta, scommessa.

Conclusioni

Anche NGram sembra confermare un dato già noto: ovvero che la rivoluzione sessuale è iniziata prima nei Paesi angloamericani (intorno al 1966), e poi si è diffusa in quelli latini (1973/75).

Tra i termini volgari osceni, nella letteratura angloamericana è più frequente il termine che designa l’atto sessuale (fuck) anche perché è usato anche come imprecazione o come maledizione (fuck off). In francese e in spagnolo, invece, è più frequente il termine che designa l’organo sessuale femminile (con e coño) perché in ambo le lingue è usato anche come insulto o come imprecazione.

A parte queste considerazioni, sulle parolacce oscene Ngram mostra i suoi punti deboli:

- i libri non sono stati catalogati e suddivisi in modo rigoroso per epoche, lingue e nazioni: il che falsa molto i risultati;

- non c’è la possibilità di scegliere, per le parole che hanno più di un significato (sia nella stessa lingua che in lingue diverse) quello desiderato; e anche questo falsa i risultati.

Dunque, per stabilire l’epoca d’inizio della rivoluzione sessuale continueremo a fare come in passato: a spanne. In attesa che l’informatica faccia altri progressi…

The post Le tracce della rivoluzione sessuale. Sulla carta first appeared on Parolacce.]]> «Che cazzo vuoi?». «Il tuo no!». La battuta è vecchia. Ma ha la sua importanza, perché evidenzia un fatto a cui di solito non pensiamo: le parolacce rivoluzionano il senso delle frasi. Ma in che modo si inseriscono nei discorsi? Rispettano le regole grammaticali? Nella frase “Che cazzo vuoi?”, il pene è complemento oggetto?

«Che cazzo vuoi?». «Il tuo no!». La battuta è vecchia. Ma ha la sua importanza, perché evidenzia un fatto a cui di solito non pensiamo: le parolacce rivoluzionano il senso delle frasi. Ma in che modo si inseriscono nei discorsi? Rispettano le regole grammaticali? Nella frase “Che cazzo vuoi?”, il pene è complemento oggetto?Domande non banali, perché aprono questioni di grammatica, di semiologia e di pragmatica. Per un linguista, infatti, le parolacce sono una miniera. Tanto che uno dei fondatori della semantica generativa, Jim McCawley, ha dedicato un intero saggio a sofisticate analisi della grammatica delle espressioni tabù in inglese.

In Italia, però, non è così: nelle nostre grammatiche non c’è traccia delle parolacce, come se fossero indegne d’essere studiate… Eppure è uno studio divertente. E rivela molte cose sulla nostra cultura e sulla nostra psicologia. Ecco perché continuo a esplorare questa miniera, ampliando qui molti temi trattati nel mio libro.

Per comprendere la grammatica (e non solo) delle parolacce, c’è un solo modo per orientarsi: studiare gli scopi per cui sono usate. Ovvero, partire dalla pragmatica. Scoprirete che, nonostante il parere dei benpensanti, le parolacce non servono solo a colorire il discorso… Le parolacce infatti hanno 5 funzioni: 1) enfatizzare; 2) descrivere; 3) imprecare; 4) maledire; 5) insultare.

1) ENFATIZZARE

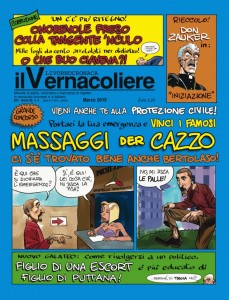

Locandina del “Vernacoliere”, giornale satirico.

Le parolacce sono molto usate in senso traslato, come figure retoriche: servono a ravvivare e colorare il discorso, assumendo altri significati rispetto a quelli letterali.

L’effetto di queste espressioni è il più vario: possono servire non solo a esprimere rabbia, sorpresa, irritazione, ma anche ad attirare l’attenzione, ottenere effetti comici, o rendere informale un discorso, accorciando le distanze.

Queste frasi idiomatiche servono quindi a esprimere l’emozione del parlante. Per usare un termine del filosofo inglese Paul Grice, le parolacce permettono le “implicature convenzionali”: permettono di dedurre il punto di vista del parlante, anche se questi non lo dice in maniera diretta.

Ma approfondiamo alcuni di questi modi di dire, perché presentano diverse particolarità linguistiche che meritano di essere approfondite.

La parola cazzo è legata al soggetto (chi: pronome interrogativo), ma non è né un aggettivo (è un sostantivo) né un predicato nominale (è prima del verbo essere).

In questo caso, la parolaccia è un’enfasi, una figura retorica che serve ad accentuare, rinforzare il pronome personale chi, intensificando l’interrogativo: esprime la forte meraviglia o la rabbia di chi pronuncia la frase.

La frase si presta a una duplice interpretazione. Se la parola che è un pronome, cazzo è un’enfasi, come nella frase precedente.

Se invece che è un aggettivo interrogativo, allora si lega a cazzo che in questo caso è complemento oggetto, e sostituisce la parola cosa: perché in questo caso, la parolaccia, rompendo un tabù, esprime la forte emozione del parlante (la sua rabbia, l’aggressività). Il tutto grazie alla connotazione (l’insieme dei valori emotivi) della parolaccia. La figura retorica con cui si realizza questo effetto è la metonimia: sostituire una parola con un’altra che ha una relazione con essa. In questo caso, si sostituisce l’astratto (cosa) con il concreto (cazzo).

Ma la frase potrebbe nascere, più banalmente, dall’assonanza (allitterazione) fra cosa e cazzo: del resto, in spagnolo la stessa frase diventa “que coño quieres?” (letteralmente: Che fica vuoi?) e presenta identica assonanza que(ke) –co.

Stesso meccanismo retorico avviene per la frase “Non me ne frega un cazzo” (= niente).

Ma come si è passati dalla originaria sacralità degli organi genitali al loro disprezzo? Perché l’organo genitale maschile è sinonimo di “cosa da nulla”? Intanto, non è così universalmente: in Spagna e in Francia, per esempio, questo ruolo è svolto dall’organo sessuale femminile (coño, con); nei Paesi anglosassoni, dal termine fottere (fuck, the fuck); in tedesco, dal termine Scheiße (merda)… Probabilmente perché questi termini ci ricordano il nostro lato irrazionale e animalesco, che respingiamo come inferiore. Ma la scelta di sminuire il valore dei genitali potrebbe anche nascere da una visione maschilista, come ha rilevato Dario Fo, o ancora dall’influsso del cattolicesimo con una componente orfica (l’orfismo sminuiva il corpo, inteso come prigione dell’anima).

Qui cazzo sostituisce la parola specie, esprimendo non solo un atteggiamento spregiativo verso la porta, ma anche il fastidio, la rabbia del parlante. Anche in questo caso si tratta di una metonimia.