Dante ha inserito espressioni scurrili nella “Divina commedia” (montaggio su ritratto di Botticelli, 1495).

Si può fare poesia di altissimo livello usando le parolacce? Sì, e c’è un esempio clamoroso: la “Divina commedia”. Nel suo capolavoro, infatti, Dante Alighieri ha inserito 11 espressioni volgari, compresa una bestemmia e un ritratto squalificante di Maometto. Tanto che nel corso dei secoli – e persino quest’anno – la sua opera è stata pesantemente criticata, da Petrarca in poi, e più volte censurata. Reazioni spropositate, da parte di chi non ha capito la sua arte: la “Divina commedia” è un poema universale, che ritrae tutte le sfumature dell’animo umano. Perciò ha mescolato volutamente diversi registri linguistici – aulici e grotteschi, intellettuali e popolareschi, celestiali e terreni. Ha saputo, insomma, mescolare “alto” e “basso” come solo i grandi poeti sanno fare. Un altro esempio di questo livello è William Shakespeare.

Le parolacce, in particolare, sono servite a Dante per descrivere le peggiori bassezze dell’animo umano, a creare effetti comici e anche a dar voce alle sue passioni religiose, politiche e morali esprimendo la sua profonda indignazione. Dante modellava la lingua a seconda dei personaggi e delle situazioni che voleva descrivere.

Nel 700° anniversario della sua morte, ho deciso quindi di approfondire il turpiloquio di Dante, che probabilmente a scuola non vi hanno raccontato. In questo articolo troverete tutte le strofe (e relative spiegazioni) che contengono parole volgari, così potrete capire le precise ragioni artistiche che lo hanno indotto a usarle: Alighieri infatti ha sempre scelto con grande cura il lessico nel suo poema.

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

Le radici del turpiloquio: realismo e Bibbia

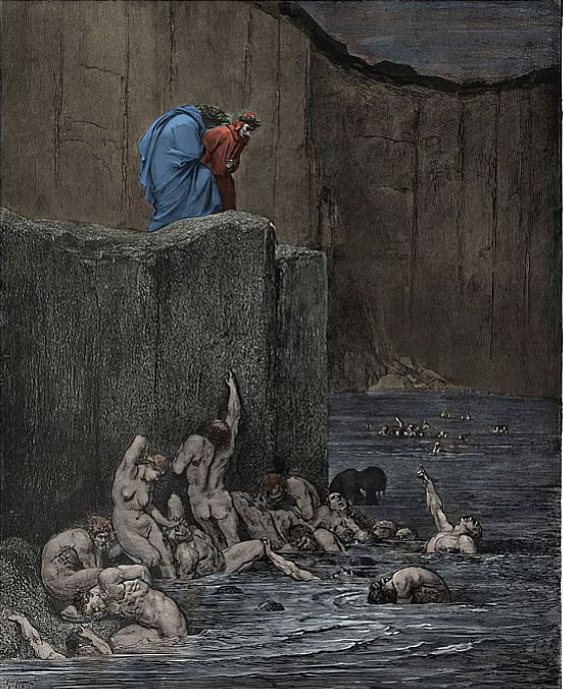

Dante e Virgilio guardano gli adulatori (Gustave Dore, 1885).

Dante usò la lingua del popolo, il “volgare”, ponendo le radici del lessico italiano. La sua lingua è una tavolozza espressiva multiforme, che va dai termini più bassamente popolari a quelli aulici. Dante, insomma, non si fa problemi a introdurre anche i registri bassi se sono funzionali alle sue esigenze narrative.

Ma c’è un’altra radice, giustamente sottolineata dal filologo Federico Sanguineti: la Bibbia. In molti passi dell’Antico Testamento, ma anche nell’Apocalisse, infatti, i profeti non esitano a citare gli escrementi e le prostitute per esprimere la loro riprovazione nei confronti degli empi, siano essi singole persone o interi popoli. Trovate esempi in abbondanza nel mio libro, che potrà farvi compagnia quest’estate.

Non è un caso che le parolacce più usate da Dante siano proprio “puttana” e “merda”: esprimono entrambe il disprezzo verso la dissolutezza morale, il disgusto per chi ha una condotta empia, la condanna verso persone che hanno piegato la propria anima al male.

Com’era prevedibile, nessuna delle espressioni scurrili trova posto nel Paradiso, dove avrebbero contaminato i temi e gli ambienti più elevati. La maggior parte (7) sono nell’Inferno, le altre 4 nel Purgatorio. Il canto con la maggior presenza di parolacce è il 18° dell’Inferno dedicato a ruffiani e seduttori: persone che, evidentemente, suscitavano la maggiore ira in Dante. Per uno abituato a cantarle chiare – come si vede nella “Divina commedia” – è più che comprensibile.

Statistiche e censure, antiche e moderne

Andrea di Buonaiuto, discesa al Limbo nel cappellone degli Spagnoli in Santa Maria Novella a Firenze (1365).

In tutto il poema Dante usa 11 volte 6 diverse espressioni scurrili: puttana, bordello, merda, culo, fiche, poppe. Pochissime: dato che la Divina Commedia ha in tutto 101.698 parole, il turpiloquio rappresenta lo 0,01%: un’esigua minoranza, circa un ventesimo di quante ne diciamo oggi nel parlato quotidiano (vedi le statistiche che ho ricavato qui). Eppure sono significative: hanno attirato l’attenzione degli intellettuali dell’epoca e per molti secoli a venire.

Già Petrarca, intellettuale d’élite, precisava di non provare invidia per Dante che era apprezzato da “tintori, bettolai e lanaioli”, cioè la plebe. E un altro umanista dell’epoca, Niccolò Niccoli, sosteneva addirittura che Dante andrebbe allontanato dal circolo esclusivo degli umanisti “per esser consegnato a farsettai, panettieri e simili essendosi egli stesso espresso in modo tale da sembrare voler stare a proprio agio solo con un pubblico di bassa estrazione sociale e culturale”. Insomma, la scelta di inserire termini popolari e volgari è stata un atto di coraggio in un’epoca in cui la cultura era un fatto elitario, snob, aristocratico.

Non stupisce, quindi, che quelle 11 parolacce sono state spesso censurate dai copisti che trascrivevano l’opera. Il filologo Federico Sanguineti ricorda che già nel 1300 Francesco di ser Nardo da Barberino sostituì “merda” con «feccia» (Inferno, 18°); nel codice Barberiniano latino 3975 sono anneriti gli endecasillabi in cui è denunciato il «puttaneggiar» della Chiesa (Inferno 19°). Il codice Canoniciano 115 nella bestemmia di Vanni Fucci (Inferno 25°) la parola «Dio» è sostituita da puntini sospensivi. E la censura prosegue anche oggi: quest’anno una casa editrice, Blossom Books, ha pubblicato una versione olandese della “Divina commedia” per ragazzi in cui è stato cancellato Maometto, per evitare che l’episodio risultasse «inutilmente offensivo per un pubblico di lettori che è una parte così ampia della società olandese e fiamminga». Ricordiamo infatti che Maometto è trattato come uno scismatico che ha diviso al suo interno il cristianesimo, e soprattutto è raffigurato con orrende e grottesche mutilazioni.

The post Le parolacce di Dante, spiegate bene first appeared on Parolacce.]]> Se volete prendere le distanze, potete chiamarle mammelle, seni, petto… Ma se ci aggiungete il sentimento e l’immaginazione, diventano borracce, zampogne, davanzali, cocomeri, meloni, pere, ciucce, poppe, sise, bocce, zinne, e, ovviamente, tette. Nella nostra lingua, i sinonimi delle ghiandole mammarie sono quasi cento: per la precisione, i linguisti Giovanni Casalegno e Valter Boggione, nel “Dizionario storico del lessico erotico” (Longanesi) ne hanno trovati 94. E non è un dato insolito: i nomi dell’anatomia erotica stimolano da sempre la fantasia, sopra e sotto la cintura, come raccontavo in questo post. (Nella foto, campagna pubblicitaria dei reggiseni brasiliani “Hope” per taglie forti: “destra e sinistra insieme”, dice lo slogan).

Se volete prendere le distanze, potete chiamarle mammelle, seni, petto… Ma se ci aggiungete il sentimento e l’immaginazione, diventano borracce, zampogne, davanzali, cocomeri, meloni, pere, ciucce, poppe, sise, bocce, zinne, e, ovviamente, tette. Nella nostra lingua, i sinonimi delle ghiandole mammarie sono quasi cento: per la precisione, i linguisti Giovanni Casalegno e Valter Boggione, nel “Dizionario storico del lessico erotico” (Longanesi) ne hanno trovati 94. E non è un dato insolito: i nomi dell’anatomia erotica stimolano da sempre la fantasia, sopra e sotto la cintura, come raccontavo in questo post. (Nella foto, campagna pubblicitaria dei reggiseni brasiliani “Hope” per taglie forti: “destra e sinistra insieme”, dice lo slogan).

SEXY. MA INFLAZIONATO?

Oggi, però, questa zona erogena sembra aver perso il suo potere: già dal 2000 la Cassazione ha sancito che il topless non offende il pudore in quanto “da vari lustri è comunemente accettato ed entrato nel costume sociale”. In effetti è vero: oggi un seno nudo non fa più scandalo, perché ormai inflazionato da rotocalchi, film e tv…  Eppure, in Italia e nei Paesi mediterranei, è ancora un attributo essenziale della seduzione femminile: da decenni nel nostro immaginario cinematografico si alternano sempre nuove “maggiorate“, da Sophia Loren a Sabrina Ferilli, passando per le donne super prosperose di Federico Fellini.

Eppure, in Italia e nei Paesi mediterranei, è ancora un attributo essenziale della seduzione femminile: da decenni nel nostro immaginario cinematografico si alternano sempre nuove “maggiorate“, da Sophia Loren a Sabrina Ferilli, passando per le donne super prosperose di Federico Fellini.

Qualcuno dice che è un sintomo del mammismo italiano: può darsi, ma anche nel mondo anglosassone – tutt’altro che mammista – i tabloid con le foto di modelle tettone riscuotono molto successo: perché il seno è un simbolo di femminilità, accoglienza, calore, dolcezza, cibo, fecondità, seduzione, salute. Sono come due grandi occhi che ipnotizzano lo sguardo maschile. E, se il seno è bello, suscita ammirazione (e un po’ di invidia) anche nelle altre donne. Oggi, però, è diventato una moda, un’ossessione, anzi: uno status symbol. Chi può, si rifà le zinne. Secondo l’Associazione italiana chirurgia plastica estetica (Aicpe), infatti, nel 2014 in Italia gli interventi per aumentare il seno (mastoplastica additiva) sono stati il secondo intervento più diffuso dopo la liposuzione: l’hanno fatto 33.532 donne, quanto l’intera popolazione di Castelfranco Veneto. Insomma, sono nate le poppe in serie: il seno tondo, sodo e abbondante è diventato uno standard omologato, uguale per tutte. E anche questo contribuisce a ridurne la carica erotica: tant’è che, secondo un’opinione abbastanza diffusa, “tette” non sarebbe una parolaccia ma un’espressione colloquiale o familiare. Infatti, la usano anche le mamme coi loro bambini: “Vieni qui, che ti do la tetta”…

TABU’ E ISTERIE

“Io ce l’ho più grande del tuo”: anche a 69 anni, Susan Saradon (destra) fa a gara con Salma Hayek per il seno più “large”.

E’ davvero così? Sì e no. Già un indizio dovrebbe indurre alla cautela: se una donna va dal medico per una visita, non gli dirà che “sente un nodulo alle tette” ma al seno: altrimenti, porterebbe un aspetto di seduzione e di confidenza in un rapporto terapeutico. E, come raccontavo in questo post, i limiti d’uso – insieme al registro basso e ai colori emotivi – sono i tratti distintivi delle parolacce. Ma c’è anche un altro indizio, ancora più rilevante: il termine tette è usato anche nella letteratura erotica e nella pornografia (lo trovate nei siti hot, alla voce “tette grandi”, “tette enormi”, “tettone”). Senza contare che con le tette si può fare la “spagnola”, di cui parlavo qui.

Come si spiega questo fatto? E’ una delle tante schizofrenie sul seno, che oscilla fra due opposte polarità nella nostra cultura: simbolo di maternità e simbolo sexy.

Per la psicoanalisi non è una novità, ma per la nostra società (tradizionalista e maschilista) sono visioni inconciliabili: o sei madre, o sei puttana. Tutte e due le cose insieme, no. Ecco perché a volte si creano cortocircuiti culturali, come accade nelle reazioni isteriche di quanti non tollerano di vedere una donna che allatta in un luogo pubblico, come racconto più avanti.

LE PAROLE PER DIRLO

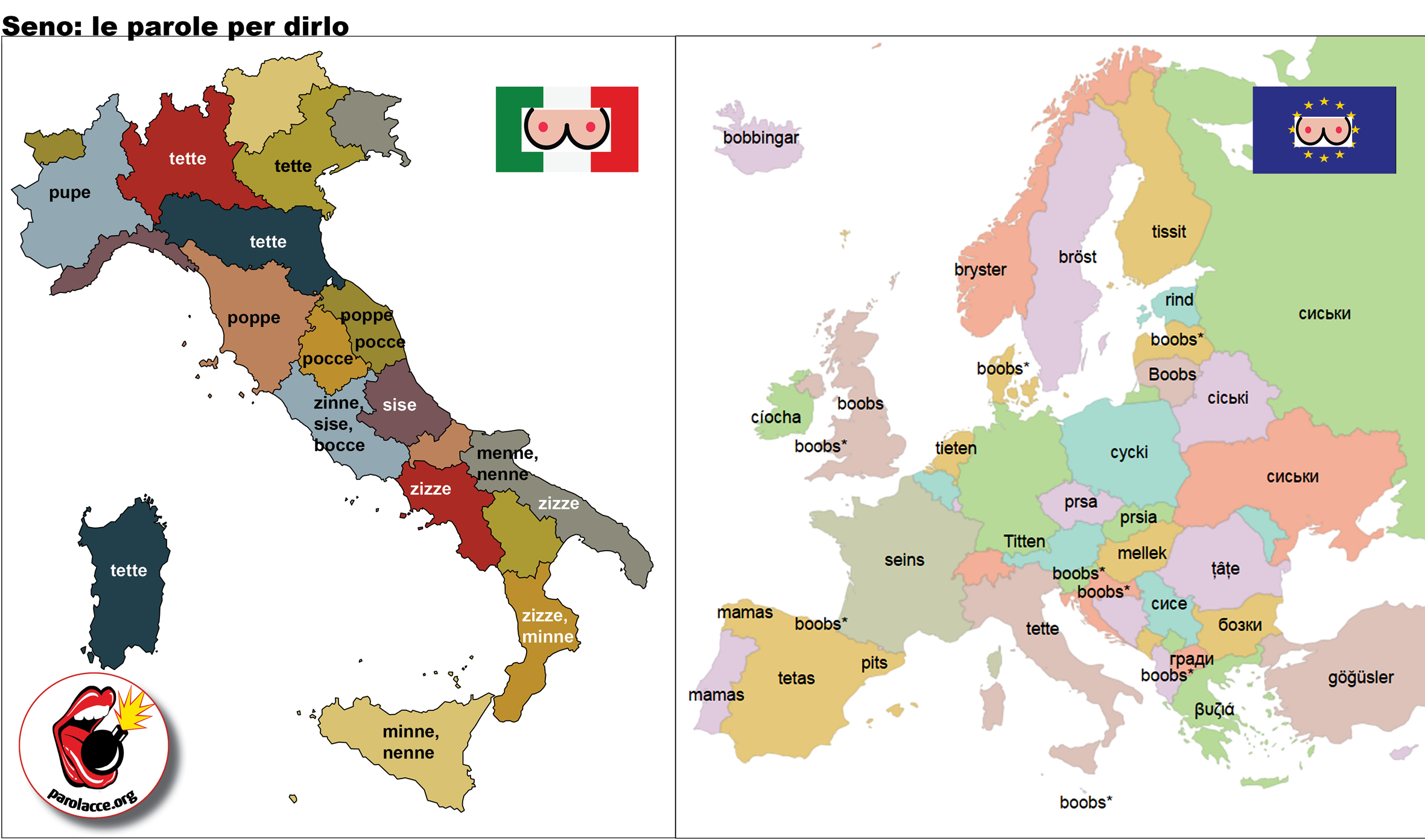

Partiamo dall’analisi linguistica (clicca le mappe per ingrandirle; credito Shutterstock). I termini che si riferiscono al seno fanno riferimento per lo più alla loro forma rotonda (meloni, bisacce, palloni) o sporgente (zinne, dal longobardo “merlo di una muraglia”). Molto diffuso il termine poppe, che – contrariamente a quanto si può immaginare – non deriva dal termine poppare (che ne è un derivato) bensì da pupa, ragazza. Come dire che il seno è un elemento caratterizzante della femminilità. Da questo termine, tra l’altro, deriva anche l’inglese boobs.

Partiamo dall’analisi linguistica (clicca le mappe per ingrandirle; credito Shutterstock). I termini che si riferiscono al seno fanno riferimento per lo più alla loro forma rotonda (meloni, bisacce, palloni) o sporgente (zinne, dal longobardo “merlo di una muraglia”). Molto diffuso il termine poppe, che – contrariamente a quanto si può immaginare – non deriva dal termine poppare (che ne è un derivato) bensì da pupa, ragazza. Come dire che il seno è un elemento caratterizzante della femminilità. Da questo termine, tra l’altro, deriva anche l’inglese boobs.

Treviso, la Fontana delle tette (1559): zampillava vino.

Ma i termini più espressivi legano il termine all’atto del succhiare: ciucce, tette, zizze, menne, e lo stesso termine mamma e mammella riproducono, in modo onomatopeico, la suzione dei bambini. Dunque, mamma è colei che offre il petto da succhiare. E quando una parola evoca qualcosa in modo diretto e fortemente immaginifico, scattano le censure: ecco perché la parola tette non si può dire in ogni circostanza.

Nella nostra civiltà infatti, il seno è diventato una zona eroticamente carica: a differenza delle culture africane, dove è visto solo come un organo per allattare, che attrae solo i bambini. Ecco perché nelle tribù africane il topless è la regola e non turba nessuno. Secondo molti antropologi, infatti, l’erotizzazione del seno è un fatto culturale, soggettivo: rappresenterebbe il passaggio da una sessualità “da tergo” (con il richiamo erotico dei glutei, come raccontavo qui) a una frontale, nella quale il seno richiama sul petto le rotondità del sedere.

SACRO E PROFANO

Eppure, anche nella nostra (apparentemente) libera civiltà, il seno riesce ancora a dare scandalo. Innanzitutto quando è usato nelle pubblicità, che ne sfruttano la carica erotica per attirare l’attenzione e sedurre. Ma mentre in passato era messo in mostra dalle prostitute per attirare i clienti, nella civiltà dei consumi il seno è esposto non per vendere il corpo femminile, bensì per piazzare altre merci, che siano liquori, telefonini, o automobili (ecco perché queste pubblicità sono accusate di sessismo, come raccontavo qui).

E’ un uso strumentale e commerciale del seno, che non ha precedenti nella storia. In passato, invece, il seno era usato in un campo diametralmente opposto: la religione.  Molte immagini sacre, dal 1300 in poi, raffigurano infatti la Madonna mentre allatta il bambin Gesù: una tradizione nata nell’arte bizantina nel V secolo, e poi approdata in occidente con grande successo, tanto da aver ispirato artisti come Ambrogio Lorenzetti, Nino Pisano, Jan van Eyck, Albrecht Durer e Leonardo da Vinci (dipinto a sinistra).

Molte immagini sacre, dal 1300 in poi, raffigurano infatti la Madonna mentre allatta il bambin Gesù: una tradizione nata nell’arte bizantina nel V secolo, e poi approdata in occidente con grande successo, tanto da aver ispirato artisti come Ambrogio Lorenzetti, Nino Pisano, Jan van Eyck, Albrecht Durer e Leonardo da Vinci (dipinto a sinistra).

E’ la Madonna del latte (detta anche Virgo lactans o Galaktotrophousa, che nutre col latte), un tema che divenne molto popolare perché rappresentava Maria nella sua umanità terrena, nella sua tenerezza di mamma: quindi, più vicina ai fedeli. Col cristianesimo, insomma, l’allattamento è stato rivalutato. Le antiche greche e romane, invece, rifiutavano l’allattamento al seno: per non rovinarlo, le ricche affidavano i poppanti alle balie.

Anzi, si arrivò al punto di rappresentare l’illuminazione mistica di Bernardo di Chiaravalle come una poppata di latte dal seno della Madonna: secondo una leggenda diffusa nel 1300, racconta Victor Stoichita, a Bernardo fu ordinato di predicare davanti al vescovo di Chalon. San Bernardo si rifiutò, si mise in preghiera davanti a Nostra Signora e si addormentò. “Nostra Signora gli mise il suo seno sulla bocca trasmettendogli la scienza divina. Da quel momento Bernardo divenne uno dei predicatori più sottili del suo tempo”. L’episodio fu illustrato da diversi artisti, come Alonso Cano che nel 1656 lo raffigurò come uno schizzo diretto alla bocca del santo (vedi dipinto a destra): d’altronde, era l’unico modo di mantenere le distanze fra la bocca di Bernardo e il seno di Maria. Ma nel frattempo erano cambiati i tempi: con l’austerità dei costumi voluta dalla Controriforma (1563), la Chiesa censurò queste immagini, raffigurando da allora in poi la Madonna in modo più castigato.

Anzi, si arrivò al punto di rappresentare l’illuminazione mistica di Bernardo di Chiaravalle come una poppata di latte dal seno della Madonna: secondo una leggenda diffusa nel 1300, racconta Victor Stoichita, a Bernardo fu ordinato di predicare davanti al vescovo di Chalon. San Bernardo si rifiutò, si mise in preghiera davanti a Nostra Signora e si addormentò. “Nostra Signora gli mise il suo seno sulla bocca trasmettendogli la scienza divina. Da quel momento Bernardo divenne uno dei predicatori più sottili del suo tempo”. L’episodio fu illustrato da diversi artisti, come Alonso Cano che nel 1656 lo raffigurò come uno schizzo diretto alla bocca del santo (vedi dipinto a destra): d’altronde, era l’unico modo di mantenere le distanze fra la bocca di Bernardo e il seno di Maria. Ma nel frattempo erano cambiati i tempi: con l’austerità dei costumi voluta dalla Controriforma (1563), la Chiesa censurò queste immagini, raffigurando da allora in poi la Madonna in modo più castigato.

SE ALLATTARE FA SCANDALO

Eppure, ancora oggi, l’allattamento fa scandalo: nel 2014 ha fatto clamore la disavventura di una 35enne britannica, Louise Burns, che è stata costretta dai camerieri di un hotel di lusso di Londra, il Claridge, a coprirsi con un tovagliolo mentre allattava. Un caso tutt’altro che isolato, che dimostra quanto poco libera è la nostra civiltà: cosa c’è di scandaloso in una donna che allatta? Il motivo è che l’immagine naturale di un seno usato per la sua funzione fisiologica di ghiandola mammaria stride con quella del seno come richiamo erotico. E minaccia di annullarne la sua carica sexy.

Ma questo tabù nasconde in realtà anche un classismo e un interesse commerciale, denuncia in un recente saggio, Amy Bentley, docente di nutrizione all’università di New York: da quando, negli anni ’50, si diffuse il latte in polvere, l’industria alimentare ha fatto molte campagne per promuovere la nutrizione infantile tramite biberon, descrivendola come “pratica, utile, moderna”, facendo passare l’allattamento al seno come un’abitudine da classi povere e primitive.

Sono occorsi decenni di studi per comprendere invece che il latte materno è molto più sano di quello in polvere, perché rafforza le difese immunitarie dei bambini. E così sono nati i movimenti per sostenere l’allattamento al seno, come la Leche League. E da questo punto di vista, è molto più progressista papa Francesco, che fin dalla sua elezione ha sempre esortato le donne a nutrire i loro neonati, perfino in chiesa.

Il seno per attirare l’attenzione: una scorciatoia usata in molti spot. E contestata per il suo sessismo.

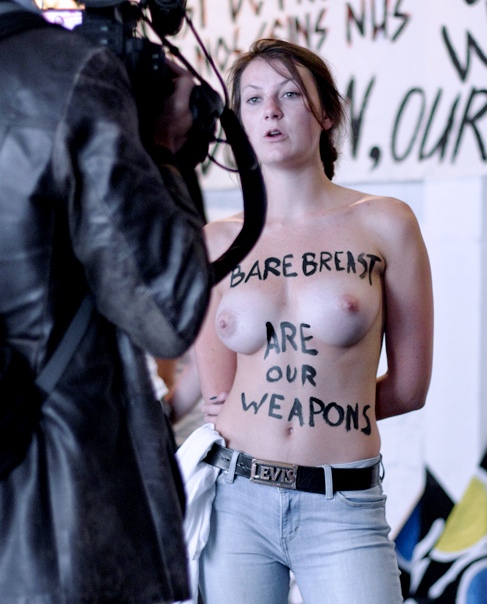

LE TETTE IN POLITICA

Ma c’è un altro aspetto del seno che ha creato scandalo: il suo uso come arma di protesta. Sfruttando tutte queste contraddizioni della nostra cultura, le attiviste di Femen, movimento femminista ucraino, hanno inscenato diverse proteste presentandosi a seno nudo, spesso sovrastato da scritte e slogan. Le loro performance fanno sempre clamore, e non solo per i loro bersagli (uomini e luoghi di potere): ma soprattutto per il contrasto fra la nudità, la vulnerabilità, l’intimità femminile e l’esposizione mediatica. Danno un senso di intimità violata.

A differenza dei topless degli anni ’70, esibiti come bandiera della liberazione sessuale e dell’eguaglianza con gli uomini (“anche noi abbiamo diritto a stare a petto nudo”), le Femen invece mostrano un seno desessualizzato e politico. Non è più una zona erogena e nemmeno un attributo materno: è un’arma di protesta, un nudo di sofferenza e di rabbia tutta femminile davanti a un mondo che altrimenti le ignorerebbe. Le poppe nude fanno notizia e attirano l’attenzione? Bene, allora guardatele, perché sono la vetrina, il manifesto delle nostre idee. E’ nato un nuovo cortocircuito sulle tette.

Cosa sono le parolacce? «Se nessuno mi chiede cosa sono, lo so. Ma se volessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più…». Così diceva secoli fa Sant’Agostino a proposito del tempo. Ma l’osservazione vale anche per le parolacce: definirle è difficile. Perché la parola escrementi si può dire ma merda no? Tette è una parolaccia? E perché marrano non è più un insulto?

Su questi temi argomenti c’è molta confusione. Ma sono temi appassionanti: me ne sono accorto nelle scorse settimane, quando su Twitter è nata un’accesa discussione con alcuni amici proprio su queste questioni. Ma se ne può uscire solo se si ha un’idea chiara di cosa siano le parolacce (foto Shutterstock).

Vocabolari ed enciclopedie, però, ne danno una descrizione sorprendentemente povera: il Sabatini Coletti, come molti altri, definisce la parolaccia come “parola volgare, sconcia, offensiva”. Corretto, ma questa descrizione non coglie l’essenza di queste parole speciali. Qual è il loro minimo comun denominatore? Quali caratteristiche deve avere una parola per essere considerata una parolaccia?

In questo post svelo la formula delle parolacce. Questa:

Parolaccia = limiti d’uso + (connotazione ∙ registro)

In generale, le parolacce sono parole vietate, o almeno hanno notevoli limiti d’uso: non si possono usare in qualunque momento e in qualunque contesto. Non si possono dire nelle situazioni pubbliche e formali: a scuola, sul posto di lavoro, in tribunale, alle cene “eleganti”… altrimenti rischiamo di passare per maleducati, cafoni, irrispettosi. Ma perché sono vietate? Il problema non sta tanto nei contenuti, nelle cose che dicono: le parolacce parlano di sesso (cazzo), religione (bestemmie), malattie (mongolo), metabolismo (merda), comportamenti (rompicoglioni), origini etniche (negro), ovvero degli argomenti più delicati connessi alla sopravvivenza e ai rapporti umani. Eppure, questi temi non sono tabù in assoluto: posso dire glutei senza scandalizzare nessuno, ma divento offensivo se lo chiamo culo.

Dunque, l’aspetto nodale delle parolacce non sta in quello che dicono, ma come lo dicono: parafrasando Dante, “il modo ancor m’offende”.

E allora vediamo quali sono i “modi” delle parolacce. Dal punto di vista linguistico, hanno 2 modi che le rendono tali: la connotazione e il registro. Partiamo dalla connotazione: è l’insieme dei valori affettivi, cioè delle emozioni che circondano una parola. Per esempio, la parola deserto significa di per sè un’area geografica disabitata e senza vegetazione (e questa è la denotazione); ma ha anche la connotazione, cioè il senso emotivo, di solitudine, isolamento, desolazione. Qual è, allora, la connotazione, l’alone emotivo delle parolacce?

Il turpiloquio può essere usato per esprimere le emozioni più diverse (ira, eccitazione, paura, gioia…), ma in generale le parolacce hanno una connotazione disfemistica: richiamano alla mente gli aspetti più sgradevoli di un oggetto. E’ l’esatto contrario degli eufemismi: mentre questi ultimi cercano di addolcire un pensiero sgradevole (“Non mi è molto simpatico”), i disfemismi vanno dritto al punto, senza imbellettare la realtà (“Mi sta sui coglioni”). Le parolacce sono un modo di dire la verità così com’è, in modo diretto: nuda e cruda.

Questo vale per tutte le parolacce rispetto ai loro corrispettivi neutri: “pene” è più accettabile perché è un termine a bassa carica emotiva e immaginifica, mentre “cazzo” evoca l’immagine del sesso in tutti i suoi particolari. Le parolacce, in particolare, hanno connotazioni spregiativa (= esprimono disprezzo), offensiva (= squalificano qualcuno o qualcosa) o oscena (= parlano di sesso senza pudori).

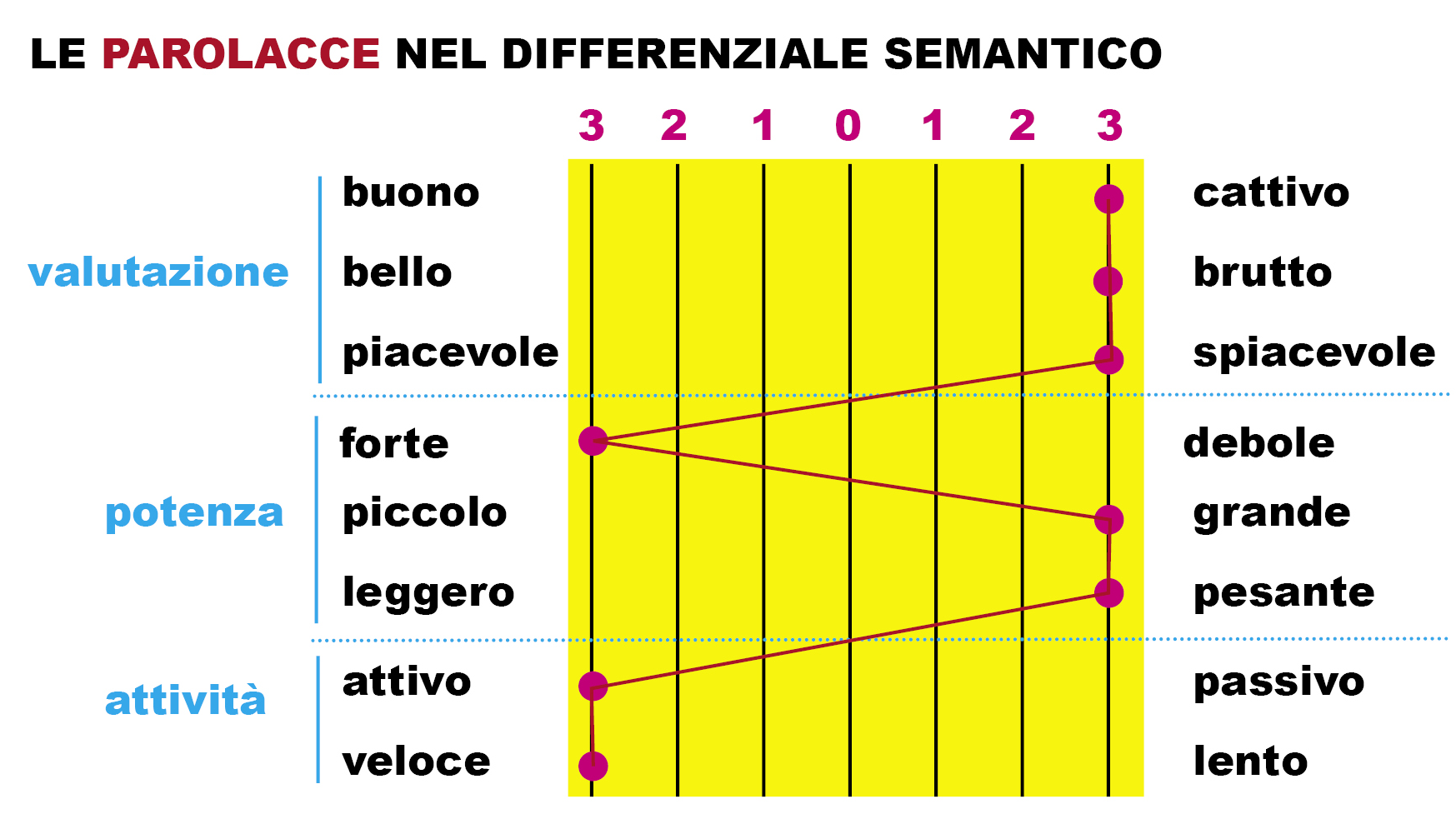

Lo psicolinguista Charles Osgood, per misurare la connotazione delle parole, ha ne identificato 3 dimensioni:

Lo psicolinguista Charles Osgood, per misurare la connotazione delle parole, ha ne identificato 3 dimensioni:

valutazione: buono/cattivo, bello/brutto, piacevole/spiacevole;

potenza: forte/debole, grande/piccolo, pesante/leggero;

attività: attivo/passivo, rapido/lento.

Le parolacce si trovano sul lato “oscuro” e negativo di questi assi: sono negative, cattive, brutte, spiacevoli, forti, grandi, pesanti, attive, rapide.

La connotazione è un aspetto importante: è l’aspetto dinamico delle parolacce, e delle parole in generale. Una parola può mantenere lo stesso significato, ma cambiare (acquisire o perdere) connotazioni nel corso della storia: in origine, per esempio, la parola negro non aveva una connotazione spregiativa (significava solo “scuro”) ma l’ha acquisita nell’ultimo secolo, diventando un insulto. Al contrario, invece, la parola marrano (= ebreo convertito), un tempo offensiva, oggi è diventata una parola arcaica e inoffensiva. E la parola islamico, di per sè neutra, sta acquisendo una connotazione spregiativa (come sinonimo di terrorista).

Ma non basta la connotazione per fare una parolaccia: ladro ha senz’altro una connotazione spregiativa ma non per questo è una parolaccia. Dunque, la connotazione disfemistica è una condizione necessaria ma non sufficiente. Per generare una parolaccia occorre abbinare alla connotazione un altro ingrediente: il registro.

Cos’è il registro? E’ lo stile del linguaggio: può essere forbito, letterario, burocratico, colloquiale… Le parolacce cadono nel registro basso, volgare, popolare, ma anche in quello gergale, colloquiale, informale. In pratica, il turpiloquio è il tipo di linguaggio che usiamo nel parlato, quando ci rivolgiamo ad amici, familiari, persone con le quali abbiamo un rapporto di confidenza; il linguaggio “da strada”, “da osteria”, “da caserma”. Un linguaggio che diventa inappropriato nei contesti formali, ufficiali, solenni.

I registri danno una miriade di sfumature che consentono di esprimerci in contesti diversi: lo stesso concetto, infatti, può essere modulato in molti modi.

| registro

scientifico |

registro

neutro |

registro

infantile |

registro

popolare, colloquiale |

registro

volgare |

registro

gergale, dialettale |

| feci, sterco, deiezioni | escrementi | pupù, cacca | merda, stronzo | ||

| testicoli | palle, balle | coglioni | |||

| mammelle | seno, petto | ciucce, tette | pere, bocce, meloni | tette, poppe | zinne, zizze |

| amplesso, rapporto sessuale | fare l’amore, fare sesso | trombare | scopare, chiavare, fottere, sbattersi, farsi | fare zum zum, bombare, schiacciare |

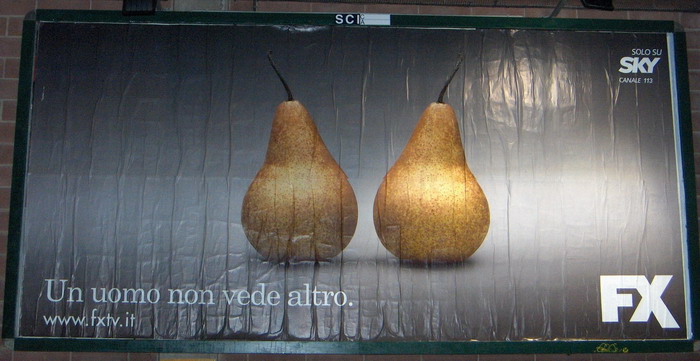

Campagna di tv Fx: gioca sul doppio senso delle “pere”.

Insomma, anche le parolacce hanno “50 sfumature di grigio”, ma anche di arancione, verde, blu…: sono una straordinaria tavolozza espressiva. Ed è difficile tracciare una linea di confine netta fra un’espressione colloquiale e una volgare: spesso sono percezioni soggettive, che variano da una persona a un’altra. O da un momento a un altro.

L’unico criterio-guida, per classificare una parola come parolaccia, è l’esistenza di un limite d’uso: chiamereste “tette” il seno se andate a fare una mammografia? No. Allora è una parolaccia (anche perché evoca in modo diretto, onomatopeico, l’atto del succhiare), per quanto a basso tasso di offensività. Non tutte le parolacce, infatti, hanno la medesima forza: alcune possono scandalizzare (pensate alle bestemmie), altre sono bonarie (sciocco).

Ecco perché, anni fa, avevo lanciato il volgarometro, la prima indagine che ha misurato la diversa forza offensiva di oltre 300 insulti. Ho riassunto i risultati del sondaggio in questo post, e chi vuole approfondire può leggere qui una versione accademica appena pubblicata dall’Università della Savoia di Chambéry (Francia). Certamente, l’intero registro volgare è classificabile come parolaccia, ma non vale il contrario: le parolacce non si esauriscono nel solo registro volgare (ma ce ne sono anche in quelli gergale, popolare, etc).

In questo scenario, c’è una sola eccezione: le profanità, ovvero i termini sacri usati a scopi profani. “Madonna!”, “Cristo”, o “Della Madonna” non sono di per sè parolacce, ma usate come esclamazioni o rafforzativi lo diventano. Del resto, le parolacce – ovvero il profano – seguono le stesse regole del sacro: “non nominare il nome di Dio invano”. Anche le parolacce, come le parole del sacro, vanno dette con cautela, sono sottoposte a censure e tabù.

E infatti è probabile che le prime forme di turpiloquio siano state le blasfemie, le bestemmie, o anche i giuramenti nei quali le divinità erano tirate in ballo come testimoni e garanti nelle questioni terrene: “per Giove, giuro che non ho rubato quei soldi!”. E così l’uso improprio, l’abuso ha dissacrato i nomi sacri.

Ma c’è anche un’altra eccezione: alcune parole apparentemente “innocue” ma in un certo senso magiche. Hanno il potere di trasformare in parolacce qualunque cosa tocchino… Quali sono? Ne parlo in questo post. Restate sintonizzati!