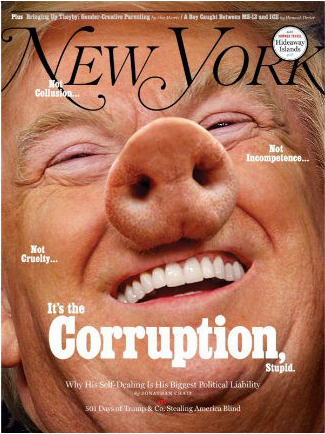

Controversa copertina del “New York” magazine (aprile 2018): Trump è raffigurato col naso da maiale.

E’ uno dei pilastri della nostra alimentazione e della medicina. Ed è un animale intelligente e affettuoso, oltre che pulito. Eppure, è diventato l’insulto per eccellenza: incarna lo sporco, il vizio, la volgarità, l’indecenza, l’ingordigia alimentare e sessuale. Ed è un tabù alimentare per islamici ed ebrei, che considerano la sua carne “impura”.

Ma perché tanto odio verso il suino? La domanda si impone, anche perché quest’anno, il 2019, è – per lo zodiaco cinese – l’anno del maiale. Non dobbiamo aspettarci orge né abbuffate, ma un anno pieno di scoperte, sincerità e ottimismo.

Ma anche se così non fosse, avremmo molte domande da… porci a proposito di questo animale. Che è speciale per tre motivi: è onnipresente sulle nostre tavole. E’ protagonista della nostra cultura con personaggi letterari, divinità religiose e diversi modi di dire. Ed è presente “in carne ed ossa” negli allevamenti: in Italia vivono 8,5 milioni di maiali, quanto le popolazioni di Puglia e Emilia-Romagna messe assieme (non me ne vogliano gli abitanti di queste regioni). In pratica, un animale da allevamento su 3 è un suino (e non se la passa molto bene).

E lo stesso avviene nel resto d’Europa, dove vivono oltre 147 milioni di maiali, soprattutto in Spagna (29,2), Germania (27,2) e Francia (12,7). Eppure, anche se sono tanti, non possiamo dire di conoscerli: ormai li vediamo per lo più sotto forma di costine, salame o zampone.

Modi (porci) di dire

Un meme ironico dedicato al modo di dire romanesco.

Partiamo dall’analisi linguistica. L’unico termine neutro per riferirsi a questo animale, il Sus scrofa domesticus, è il termine “suino” , che deriva da una radice che significa “partorire, generare”: un riferimento alla sua prolificità. Stesso discorso per l’altro termine “verro” che indica il maiale maschio fertile (deriva da una radice che significa “maschio, virile”).

Ma gli altri modi per riferirsi a questo animale hanno tutti una connotazione spregiativa: maiale, porco, scrofa, troia. Oltre ai derivati porcheria, porcile, porcata, maialone, porcone. Tutti termini che alludono a persone dall’aspetto grasso o sporco, e dal comportamento spregevole: viziosi nel cibo o nel sesso, spregiudicati nei rapporti sociali, volgari nei modi. A volte, però, queste espressioni possono essere usate in senso positivo, come apprezzamento erotico senza censure o moralismi: “Sei un gran maiale”, “Sono la tua troia”. Non a caso, diversi film porno usano porca, maiala e troia nei titoli.

La legge n. 270 del 21 dicembre 2005 è passata alla storia come Porcellum: era una legge elettorale che era stata promossa dall’allora ministro leghista Roberto Calderoli. Il quale, a cose fatte, la definì in tv “una porcata”. Il politologo Giovanni Sartori tradusse in latino l’espressione, che ebbe molta fortuna.

Titolo de “L’Unità” quando il Porcellum fu dichiarato anti costituzionale. Era davvero una porcata.

“Porco” è usato anche come aggettivo per rafforzare, in termini spregiativi, altri insulti o imprecazioni: porco cane (espressione di cui ho parlato qui), porca miseria, porca puttana, pigro porco, porco Giuda, e nelle bestemmie (porco d*, porca m*). Non ci facciamo caso, ma quando diciamo “porca troia” è come se dicessimo “suino suina”, un maiale al quadrato.

Lo stesso vale anche per il termine “maiale”, usato come aggettivo in alcune espressioni come “Maremma maiala” (che è un eufemismo per una bestemmia contro la Madonna, vedi questo articolo). In toscano, “l’è maiala” (è maiala), se riferito a una situazione, significa che è un momento duro e senza via d’uscita.

L’espressione romanesca “mi sale il porco” indica invece una rabbia che sta per esplodere in una bestemmia (porco d*).

Celebri racconti di Bukowski (1969).

Anche il termine “marrano” – uno spregiativo che in passato si usava per gli ebrei che si convertivano al cristianesimo per convenienza, dunque, esseri falsi, traditori – deriva da un termine spagnolo per designare i maiali.

Eppure, in origine, questi termini non avevano un’accezione negativa: “maiale” deriva da Maia, la dea della fecondità a cui il maiale era sacrificato nei riti per propiziare i raccolti. Questo termine designa il maiale castrato.

“Porco” invece potrebbe derivare da “poro”, un’allusione all’abitudine dei maiali di scavare e fare buchi (pori) nel terreno. Anche il termine “scrofa” deriva da una radice che significa scavare, grufolare.

Infine, il termine troia (che designa la scrofa da riproduzione) si ricollega a una ricetta, il “porcus trojanus” ovvero un maiale arrosto ripieno di altri animali e quindi ingannatore come il cavallo di Troia. Di qui il termine “troia” sarebbe passato a indicare la femmina del maiale in stato di gravidanza. Infine, con un altro passaggio semantico, il vocabolo ha acquisito il significato attuale, volgare e spregiativo, di donna dai facili costumi: una donna ingannevole, in apparenza per bene ma in realtà immorale

[ clicca sul + per aprire il riquadro ]

Il culto (e il tabù) del porco

Singapore, sfilata per il capodanno cinese: il 2019 è l’anno del maiale (Shutterstock).

Nelle antiche religioni il maiale era venerato come simbolo di fecondità e di benessere, dato che cresce rapidamente ed è prolifico. Il fatto che scavi nel terreno, inoltre, l’ha trasformato anche in un intermediario con il mondo dell’Oltretomba.

Le prime figure di culto, vasi a forma di scrofa, risalgono già a 7mila anni fa.

Freyia, la dea germanica del nord, era soprannominata Syf, scrofa. Gli Egizi rappresentavano Nut, la dea del cielo, era rappresentata come una scrofa. Nei misteri greci di Eleusi, il maiale era l’offerta sacrificale a Demetra, dea della terra e dell’agricoltura.

Per quanto riguarda l’uso del maiale come simbolo di prosperità, vengono subito in mente i salvadanai a forma di maialino: eppure, la loro origine è diversa: in Inghilterra alcuni recipienti per la conservazione degli alimenti erano detti “pygg” e contenevano il sale. Poi i pygg furono chiamati pig (maiale), ne assunsero l’aspetto e venivano usati per conservare soldi (del resto, sale e salario hanno la stessa etimologia perché un tempo il sale era prezioso).

In Cina, come dicevo, il maiale è uno degli animali dello zodiaco annuale. I nati sotto questo segno sono considerati “affettuosi, protettivi, generosi, forti, lavoratori, pazienti, onesti e intelligenti, ma anche possessivi, timidi, ingenui, lenti, infantili”.

“Il giardino delle delizie” di Bosch (1505): un maiale col velo da suora, una critica al clero dell’epoca.

Col passare dei secoli la cultura occidentale ha trasformato l’adorazione in disprezzo. Nell’Odissea (800 a.C.) la maga Circe trasforma alcuni uomini (compresi i compagni di Ulisse) in porci: un’umiliazione, dato che la loro mente restava umana.

Più o meno nella stessa epoca, in Israele, il maiale viene inserito fra i tabù alimentari: nel Levitico (cap 11 verso 7) è scritto: “fra i ruminanti e gli animali che hanno l’unghia divisa, non mangerete i seguenti (…) il porco, perché ha l’unghia bipartita da una fessura, ma non rumina, lo considererete impuro. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro cadaveri; li considererete impuri”.

Maiali tatuati con griffe della moda: è “Art farm” dell’artista belga Wim Delvoye (2010). Ribadisce il nesso maiale-denaro.

Il Nuovo Testamento non ha ereditato questo tabù. Ma il maiale è citato in due passaggi in cui è evidente la sua immagine negativa: “Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi” Matteo cap 7, verso 6. In questo passo il maiale simboleggia le persone superficiali e disinteressate al Vangelo e alle cose spirituali. non disperdete le energie con persone che non stanno ad ascoltarvi, che non sono in grado (o non vogliono) comprendervi e magari potrebbero anche attaccarvi (“sbranarvi”) vedendo le cose in modo troppo diverso dal vostro

Nel Vangelo di Marco (cap 5, 1-17) si racconta di Gesù che guarisce un indemoniato, pieno di demoni che lo scongiurano di mandarli in una mandria di porci. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare; erano circa duemila e affogarono nel mare. I maiali avevano la fama di cibarsi di carogne.

Il maiale volante usato dai Pink Floyd durante i concerti.

Nel bestiari del Medioevo il suino è descritto come bestia immonda che grufola sempre, guarda sempre a terra e non leva mai il capo verso il Signore. E’ il peccatore che ai tesori del Cielo preferisce i beni di questo mondo, il potente che non lavora e non è mai sazio dei piaceri, simbolo di ingordigia e ignoranza. Il simbolo dei piaceri della carne. Un’immagine che è arrivata fino all’epoca moderna: nel romanzo “La fattoria degli animali” (1945) George Orwell fa una satira della Rivoluzione sovietica del 1917, rappresentando Lenin, Stalin e Trotsky come maiali dotati di intelligenza superiore ma anche dei peggiori difetti morali. Con lo stesso ruolo negativo il maiale è stato usato dai Pink Floyd nel disco “Animals” per rappresentare proprio i personaggi di Orwell: politici dispotici e spietati. Poi il cinema ha fatto recuperare dignità: dai “tre porcellini” (ispirati a una fiaba inglese del 1800) a “Babe maialino coraggioso“, fino a Miss Piggy (Muppet show), Peppa Pig e la coppia Rosita-Gunther in “Sing”.

Oggi invece, il bando verso il maiale ha motivazioni più alimentari che etiche: salumi e insaccati (di maiale, ma anche di manzo) sono nella lista nera dei cibi carcinogeni, che cioè fanno venire il cancro. E a questo si aggiunge il peso del suo impatto ambientale: fra i prodotti di origine animale, l‘impronta ecologica del maiale è alta: sta al 4° posto assoluto (dopo agnello, manzo e formaggi).

Attivisti di “Farms not factories”, associazione britannica contro gli allevamenti intensivi.

Da cosa nasce il tabù verso la carne di maiale, ereditata tal quale dall’islam? Nessuno ha trovato una risposta certa, perché la Bibbia non motiva il divieto. Gli studiosi hanno formulato varie ipotesi per spiegarne le ragioni:

- l’allevamento del maiale è incompatibile con la vita dei nomadi nel deserto, quali sono stati, per parte della loro storia, gli ebrei: l’habitat ideale per allevare il maiale sono le foreste ombrose e ricche d’acqua

- era un modo netto per proteggere le persone dal rischio di contrarre la trichinellosi, una malattia causata da un parassita, che provoca febbre e diarrea; tale malattia si contrae mangiando carne di maiale poco cotta

- era un modo di differenziarsi dai popoli pagani che sacrificavano il maiale come simbolo di fertilità e di ricchezza. E soprattutto un modo di difendersi dalla tentazione di cannibalismo o dei sacrifici umani: si dice che l’odore della carne di maiale sia molto simile a quello della carne umana bruciata.

Quest’ultimo è il motivo che mi pare più convincente: il maiale, come vedremo, presenta notevoli somiglianze con l’uomo.

Una somiglianza pericolosa

“Maiale intelligente come un bambino”: campagna animalista australiana (un po’ esagerata, ma non troppo).

In effetti, le somiglianze fra l’uomo e il maiale sono diverse. Le elenco:

- è onnivoro

- ha un manto rosa che ricorda il colore della pelle umana

- urla come un essere umano quando viene scannato

- forma famiglie i cui membri si scambiano molte premure affettuose

- è un animale giocherellone e intelligente: in alcuni esperimenti si è visto che può imparare persino a usare il computer (col muso muove il cursore su un monitor), e riesce a distinguere un segno grafico nuovo da uno già noto.

Oltre a questi aspetti singoli, c’è una comunanza biologica: il Dna del maiale è simile all’84% a quello umano. E’ una somiglianza rilevante, anche se di per sè vuol dire poco: col gatto condividiamo il 90% dei geni, con la banana e il pollo il 60%. In realtà ciò che conta è la somiglianza nei geni del maiale coinvolti in diverse patologie (cardiovascolari, obesità). E queste somiglianze genetiche spiegano anche altri fatti straordinari: prima che fosse inventata quella sintetica, l’insulina che si dava ai diabetici era ricavata dal pancreas del maiale. E le valvole cardiache usate per i trapianti sono spesso quelle di maiale. Diversi chirurghi plastici usano sostanze dermatologiche (filler, grassi) ricavati dai maiali.

Gli estrogeni ricavati dai maiali sono usati per ottenere le pillole antifecondative. In medicina, infatti, il maiale è una perfetta cavia da laboratorio perché i suoi organi interni hanno dimensioni simili a quelle umane: l’apparato cardiovascolare e quello digerente presentano notevoli somiglianze, tanto che il maiale è molto usato nella ricerca. Insomma, oltre a sfamarci il suino ci salva anche la vita in medicina.

Pubblicità di un detersivo per piatti (Lowe, Thailandia, 2013)

Eppure, il disprezzo verso il maiale resta. Perché? Forse perché ci somiglia “troppo” e col disprezzo cerchiamo di prenderne le distanze, attribuendo al maiale i nostri difetti. “Il maiale ci mette a disagio perché è un nostro fratello gemello” scrive Thomas Macho nel libro “Il maiale” (Marsilio).

Ma forse c’è di più dice Roberto Finzi ne “L’onesto porco” (Bompiani). “Abbiamo un particolare senso di colpa verso i maiali: li alleviamo solo per ucciderli e mangiarli (nonostante siano esseri intelligenti, ndr), il che suscita un sentimento di vergogna che ben presto finisce col ricadere sul maiale. Dal maiale l’uomo trae un grande piacere, quindi matura nei suoi confronti una cattiva coscienza, il senso di colpa di chi tutto prende senza nulla dare”. Povero maiale: alla fine, i veri porci siamo noi.

A volte, l’uso del termine “maiale” come metafora (per indicare una persona spregevole) può causare equivoci. In questo brevissimo video ne avete un esempio emblematico e molto divertente.

Porco, vacca, capra… perché gli animali sono diventati insulti

I nomi scientifici volgari dati agli animali

Perché “somaro” è un’offesa? Qui casca l’asino

Campagna pubblicitaria della “Birra minchia“.

Si sono diffuse nei libri, nei film, nelle canzoni. Hanno rivoluzionato la politica. E ora le parolacce sbarcano nel mondo del marketing: fra le centinaia di migliaia di loghi registrati all’Ufficio Brevetti e marchi (emanazione del ministero dello Sviluppo economico) ne ho scoperti 60 che contengono parole volgari.

E’ la prima lista dei loghi scurrili depositati negli ultimi 36 anni (la trovate in fondo a questa pagina): dalla “Birra Minchia” all’abbigliamento “Culo & camicia”, dall’Osteria del porco di Ischia fino alla Festa del cornuto di Rocca Canterano (Roma). Perché le parolacce sono usate non solo come insegna per vestiti, alimenti o gadget, ma anche per attività culturali.

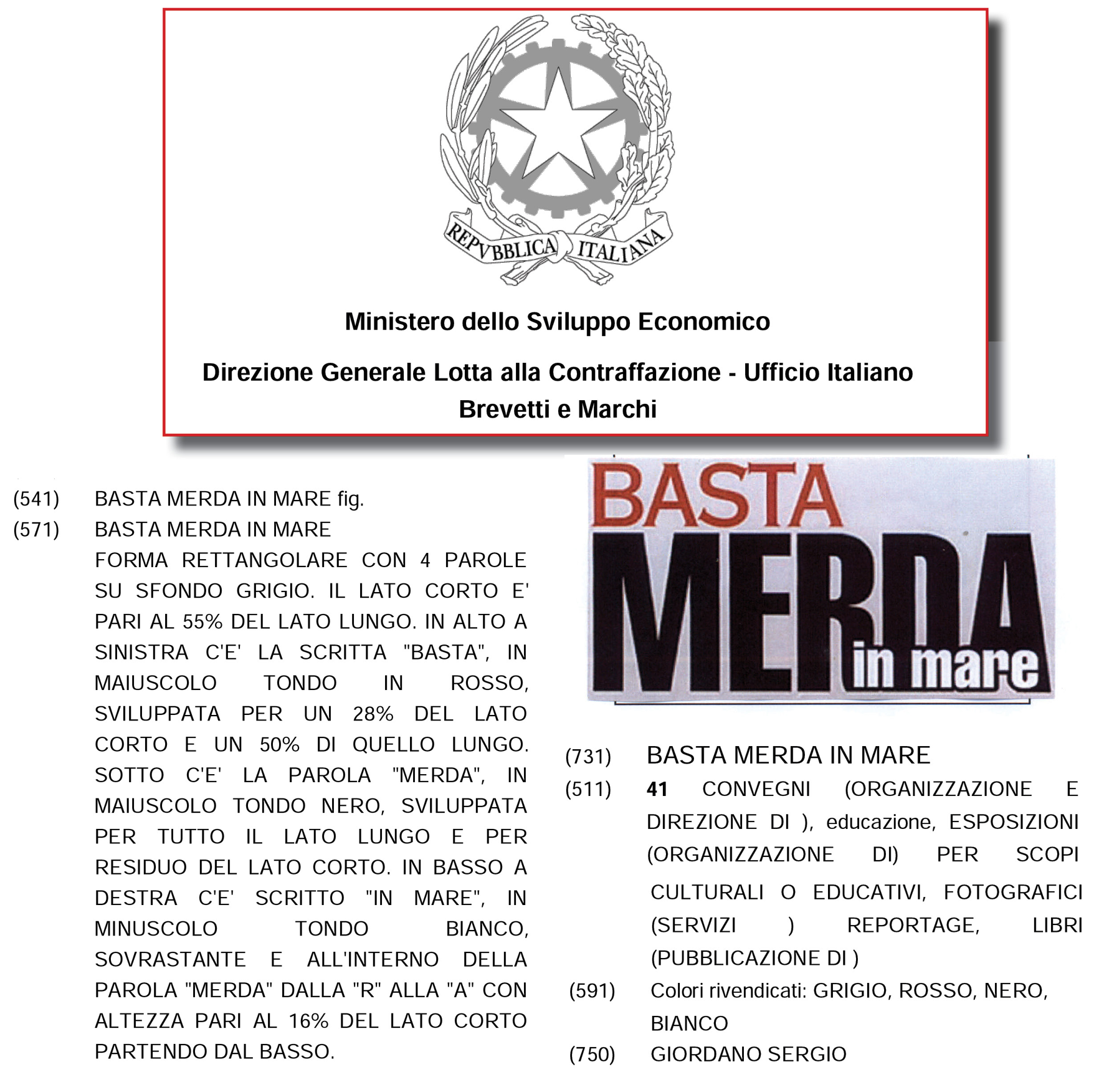

L’ultimo marchio registrato, del resto, ricade proprio in quest’ultimo settore. Riguarda infatti un’onlus di cui avevo parlato in un post tempo fa: l’associazione ambientalista di Rimini “Basta merda in mare”. Ricordate? E’ nata nel 2000 per lottare contro l’inadeguatezza degli impianti fognari di Rimini, che, in caso di maltempo e di affollamento di turisti, scaricavano i liquami nell’Adriatico.

Pochi giorni fa l’Ufficio marchi del ministero ha autorizzato la registrazione del suo nome: se nessuno ne reclamerà il possesso (ipotesi improbabile), il nome brutale dell’associazione godrà delle stesse tutele giuridiche di Google o della Ferrari. Nessuno lo potrà usare senza il loro consenso.

La registrazione di “Basta merda in mare” all’Ufficio brevetti e marchi.

Ma arrivare a questo risultato non è stato facile: in prima battuta, infatti, la richiesta di registrazione era stata respinta “perché il segno è contrario al buon costume”. Al buon costume… Ma non è più scandaloso – più di questa parolaccia – che, in Italia, oltre il 20% delle acque fognarie (vedi pag. 4 di questo rapporto) non è depurato, e questi liquami finiscono nel Mediterraneo?

Alla fine, con pazienza e tenacia, i volontari dell’associazione hanno raccontato ai funzionari del ministero le loro lotte ecologiche, fugando i dubbi dei dirigenti grazie alle lettere degli assessori del Comune e della Provincia di Rimini, che testimoniavano l’impegno reale dell’associazione. Che, ricordano i fondatori, ha scelto un nome così ingombrante “per reagire all’indifferenza con cui le istituzioni e la società civile avevano sempre negato il problema” racconta il portavoce dell’associazione, Simone Mariotti. Insomma, se si fossero chiamati “Mare pulito” avrebbero avuto lo stesso programma ma sarebbero rimasti in ombra.

Quel nome, infatti, si è rivelato vincente: i lavori di potenziamento del sistema fognario (154 milioni di €) sono già iniziati: nel 2020 ci saranno zero scarichi a mare. «Ora, grazie alla registrazione del nome, potremo concedere il nostro logo ad altri gruppi di pressione che si stanno formando: abbiamo già filiali in Marche, Puglia, Abruzzo, e abbiamo avviato contatti in Sicilia e in Calabria».

Insomma, come cantava Roberto Benigni “con la merda si può fare la rivoluzione” (“L’inno del corpo sciolto”).

GLI ALTRI LOGHI DI M…

Il sito originario dei “surfisti di merda”: oggi ne usano un altro che ha mantenuto la sigla ISDM.

Ispirato da questa storia, mi sono messo a curiosare nel database dell’Ufficio brevetti e marchi. Pensavo che un marchio così “trash” non avesse precedenti nella storia. E invece mi sbagliavo. Di precedenti, la parolaccia scatologica ne aveva altri 4: “merda” (con la R rovesciata, capirai che pudore) era una marca di abbigliamento, come “De merda veste l’artista”. In Sardegna, inoltre, un gruppo di sportivi goliardi ha depositato il proprio logo, “Surfisti di merda”, e ne ha fatto una linea di abbigliamento, oggi camuffata dalla sigla ISDM: ma se digitate “surfisti di merda” su Google, atterrate sia sul nuovo sito più “fashion” che su quello originario, più esplicito.

Quarto caso, una linea di ombrelli griffata “Tempo di merda”. Geniale. Riassumendo: moda, goliardia, provocazione… non è il ritratto dell’Italia? Il lato trash del “made in Italy“.

QUALCHE STATISTICA

La pubblicità del formaggio “Gran cornuto”.

Sono andato avanti a cercare, digitando parolaccia dopo parolaccia. E di marchi volgari ne ho trovati 60: uno depositato negli anni ‘80, 7 negli anni ‘90, e il resto negli ultimi 16 anni: 32 (il 53,3%) dal 2000 al 2009, e 20 (33,3%) dal 2010 all’anno scorso. Dunque, un fenomeno esploso di recente: ma pur sempre un’eccezione.

Ogni anno, infatti, almeno nell’ultimo lustro, in media vengono depositati 54.000 marchi. Messi insieme, i 60 loghi volgari che ho trovato negli ultimi 36 anni rappresentano quindi un millesimo di quelli registrati in un solo anno.

Dunque, sono una goccia in un oceano, della quale non sono in grado di quantificare il giro d’affari.

Ma è pur sempre una presenza significativa. Del resto, le parolacce che diciamo ogni giorno (lo raccontavo qui) non sono molte: sono 8 ogni mille parole. Ma lasciano il segno: come nella vita quotidiana, anche nel marketing le parolacce sono scorciatoie molto efficaci per attirare l’attenzione. E rispetto ai marchi commerciali, le parolacce non hanno bisogno di campagne martellanti per inciderle nella memoria degli acquirenti: le conosciamo già. E non c’è bisogno di associarle a un testimonial, a un evento, a un spot perché sono già impregnate di emozioni: anzi, sono parole emotive per eccellenza. Sono il linguaggio della trasgressione, della provocazione e della schiettezza. Ma, occorre ricordarlo, sono parole legate per lo più a emozioni negative: rabbia, disgusto, disprezzo. Perciò se le scurrilità sono usate senza ironia, possono diventare un boomerang: fanno perdere prestigio a chi le dice.

La T-shirt “Figa power” del gruppo Tesmed.

I depositari di questi marchi, tuttavia, non si limitano al sottobosco delle sagre di paese o dei bancarellari di gadget popolari. Nell’elenco ci sono anche 2 multinazionali, l’agenzia matrimoniale francese Adoptaguy che ha registrato il logo “Adotta un figo”, e la società di scommesse inglese Stanley international betting che ha depositato il marchio “Vaffa un goal”. Probabile che anche all’estero esistano loghi scurrili o colloquiali.

Da segnalare anche la presenza di 2 opere artistiche, ovvero uno show tv (“Vecchi bastardi“, condotto da Paolo Ruffini su Italia 1) e un film per il cinema, ancora in lavorazione (“Nonni bastardi“, regia di Carlo Vanzina). Il primo perché è un format tv, il secondo perché potrebbe anche diventare una linea di gadget (T-shirt, adesivi, etc).

E, già che ci siamo, sfatiamo un sospetto che forse vi è passato in mente: le espressioni oscene, ovvero di origine sessuale NON sono la maggioranza. Certo, sono un modo facile e immediato per farsi notare e fare scandalo (come gli spot che fanno leva sul’erotismo), ma nei marchi le oscenità sono la seconda categoria più diffusa (al 21,7%, e ci sono tutte: minchia, cazzo, culo, tette, figa).

La prima, invece, sono gli insulti: 2 loghi su 3 (il 66,7%) sono offese: bastardo, terrone, porco e cornuto. Sembra incredibile che siano nomi di prodotti, vero?

GRIFFE IMPRONUNCIABILI

“Porco chi scrive, porco chi legge“: premio per racconti, immagini e video erotici.

Prima di spiegare perché, diciamo di quale tipo di prodotti parliamo: in 1 caso su 3 (il 35%) è abbigliamento, seguito da slogan e titoli (20%), alimenti (16,7%), bevande alcoliche (vini e birre: 13,3%) e oggettistica (8,3%). Le insegne di negozi sono il 5% e le associazioni come “Basta merda in mare”, l’1,7%. Fra queste ho trovato un’onlus di Mariano Comense, “Porco cane”: una battuta poco riuscita per definire gli “amici del randagio”.

Dicevamo gli insulti. Un logo, registrato nel 2007, è la sagoma di un uomo con un cane al guinzaglio vicino a un escremento: sopra, la scritta “Cane e… bastardo, con preghiera di diffusione”. Sono gli elementi di un adesivo da vendere a chi è stanco delle cacche di cani lasciate dai loro padroni incivili. Ma è un’eccezione: gran parte dei marchi non nascono per offendere qualcuno, quanto per strizzare l’occhio ai clienti (proprio come fanno oggi molti politici).

Non a caso, infatti, l’Ufficio brevetti e marchi ha bocciato i tentativi di registrare lo slogan “Coinquilino di merda” (avrebbero venduto molti adesivi, visto il tasso di litigiosità dei nostri palazzi), la maglia per motocicllisti “Cazzo guardi?”, la “Stronzo beer” (che peraltro esiste in Danimarca, come dicevo qui), l’insegna di ristorante “Al vecchio porco” e il comunque celebre “Vino del cazzo” (ne ho parlato qui: i produttori di vini usano spesso etichette provocatorie).

Parte degli insulti sono stati registrati con scopo culturale, oltre che commerciale. Come il “Festival del teatro bastardo” (Palermo), o il premio letterario (per racconti erotici) “Porco chi scrive, porco chi legge”: in passato ha avuto fra i giurati Milo Manara. Ma in molti casi sono battute goliardiche e autoironiche: la sagra “Weekend con il porco”, la “Festa del cornuto”, i mangimi per suini “Porco mio”.

La birra artigianale “Terrona” di Lecce.

E un fenomeno interessante sono i loghi basati su insulti autoironici: i loghi “Terrone 100%”, “Il dolce del terrone”, “Il terrone fuori sede” sono stati depositati da imprenditori del sud. O il gioco radiofonico “Bastardo quiz”, la griffe “Bbb bastardo dentro”, “Uomo bastardo”, “Tvb Ti voglio bastardo”, “Osteria del porco” (sottotitolo: “I piaceri della carne”). “Porco”, detto per inciso, è la parolaccia più depositata. Spero che anche il concorso di bellezza maschile “Mister figo” sia da catalogare fra gli insulti autoironici.

E in questo scenario poteva mancare l’intramontabile, onnipresente, classico “vaffanculo”? In realtà manca: c’è solo in modo indiretto con l’espressione “Vaffa” per una linea di gioielli e abbigliamento . I tentativi di registrare un’intera linea di abbigliamento, oggettistica e alimentari sono falliti due volte, nel 2002 e nel 2007, a cui si aggiunge l’ultimo tentativo, nel 2015, di registrare l’espressione “Fan culo” (mentre l’assonanza inglese “Fun cool” è stata approvata).

E’ l’ora del… “vaffanculo“.

Ciò non ha impedito a uno psichiatra napoletano, Claudio Ciaravolo, di aprire il sito vaffanculo.com e di lanciare una serie infinita di gadget, oltre alle prevedibili T-shirt: scarpe, cintura, borsa, cravatte, anelli, orecchini, ombrello, mutande, orologio e zaino. Tutti griffati “vaffanculo”.

«L’idea è nata per provocazione culturale» dice. «Le marche non sono altro che nomi vuoti che spesso coprono vestiti di scarso valore, ormai uno vale l’altro. E allora? Vaffanculo!». Ciaravolo conta di farne un business internazionale: «All’estero conoscono 3 parole in italiano: ciao, pizza, vaffanculo. Quindi c’è mercato». Ma se il “vaffa” è una parola così famosa ed espressiva, non è meglio che resti un patrimonio di tutti? Vedremo come andrà a finire.

Intanto, prima di presentarvi la lista dei loghi scurrili, uno sguardo al futuro: fra i marchi richiesti l’anno scorso, e in attesa di decisioni, ci sono la grappa trentina “Merda dell’orso”, la scritta “Merda” su quadrifoglio, la linea di abbigliamento (per donne ferite) “Il mio ex ragazzo è un bastardo” e la linea di oggettistica (rigorosamente in legno) “Figa di legno”. «Da intendersi in tono faceto e non offensivo» precisa il richiedente, un milanese.

Qui sotto, la lista dei 60 loghi volgari d’Italia: basta cliccare sul “+” per aprire la finestra e scoprire tutti i dettagli. Buon divertimento.

Di questo articolo hanno parlato AdnKronos, MeteoWeb, Il secolo d’Italia.

The post Quando il logo è un insulto first appeared on Parolacce.]]>

Un cinghiale: è lui il “porco-cane”? (foto Sergii Votit/Shutterstock.com)

Da dove salta fuori l’imprecazione “porco cane?”. Che senso ha dare dell’animale a un altro animale, per di più “il miglior amico dell’uomo”?

In effetti, non diciamo “asino capra”, “allocco baccalà” o “sorcio coniglio”… E’ vero, c’è l’espressione “porca vacca”: ma in questo caso “vacca” sta a significare “donna di facili costumi”, e “porca” serve a rafforzare il concetto con un’ulteriore nota di disprezzo. Senza contare il ridondante “porca troia” (letteralmente, “maiala maiala”) che ha lo stesso significato.

Così ho deciso di indagare sul mistero del “porco cane”. Scoprendo che, come tutti i misteri, nasconde una spiegazione sorprendente.

Ma andiamo con ordine. Smontando subito un preconcetto: per quanto amiamo i cani, la parola cane (e non solo in italiano) è usata anche come insulto: il dizionario Treccani (guardacaso…) ricorda che la parola cane indica “un uomo di animo cattivo, spietato, oppure inabile, incapace nel lavoro che fa: quel cane di aguzzino; lavoro fatto da cani, di pessima fattura; un cane, cantante o attore di teatro inadatto alla scena per irrimediabile insufficienza di qualità e di mezzi. Anticamente fu titolo ingiurioso rivolto dai cristiani agli infedeli, specialmente ai Turchi; altre espressioni ingiuriose più generiche: cane d’un traditore!; figlio d’un cane! In molte similitudini il cane è considerato nella sua natura di bestia e come tale contrapposto all’uomo: vita da cani, insopportabile, dura, miserabile; vivere, lavorare, mangiare, dormire da cane…”.

Dunque, verso il cane abbiamo sentimenti ambivalenti: amore e disprezzo. Anzi, in epoca antica (greci, romani e almeno fino al Medioevo) il cane era più disprezzato che amato, come racconta questo articolo.

Questo, però, non spiega del tutto l’accostamento fra cane e maiale: che bisogno c’è di rafforzare lo spregiativo “cane” con il “porco”?

Sull’origine di questo detto, circola un’ipotesi inaspettata: l’espressione risalirebbe al 1792, quando in Lombardia si scatenò la caccia a una bestia feroce che aveva divorato diversi bambini nelle campagne seminando il terrore fra la gente. “La Campagna di questo Ducato trovasi infestata da una feroce Bestia di color cenericcio moscato quasi in nero, della grandezza di un grosso cane, e dalla quale furono già sbranati due fanciulli. Premurosa la medesima Conferenza di dare tutti li più solleciti provvedimenti, che servir possano a liberare la provincia dalla detta infestazione”.

Così recitava un avviso emanato il 14 luglio 1792 dalla Conferenza governativa di Milano. Per volere di Cesare Beccaria – l’autore di “Dei delitti e delle pene” era un funzionario governativo – furono organizzate corali battute di caccia e trappole per catturare la bestia. Che da molti testimoni era descritta così: “lunga due braccia, alta uno, e mezzo, con testa porcina, orecchie cavalline, pelo caprino lungo folto, e bianchiccio sotto il ventre, e più ancora sotto il mento, e alla coda, che lunga era e spiegata, ma era rossiccio e corto sul dorso: gambe sottili, piede largo, ugne lunghe e grosse, largo petto, e stretto fianco”. Fu pure messa in palio la somma di 150 zecchini per chi fosse riuscito a ucciderla. Alla fine, dopo 2 mesi di terrore, la bestia fu ammazzata a 5 miglia da Milano: era un lupo.

Il caso fu archiviato, ma senza troppe convinzioni: “le unghie e i denti di questo lupo non sembravano compatibili” con le ferite inferte alle vittime. Se non era un lupo, che animale poteva essere? Una iena, dato che all’epoca un circense ne aveva smarrita una? Oppure un cinghiale, per l’appunto un “porco-cane”? Di questo caso parla anche Sebastiano Vassalli nel romanzo storico “La chimera”.

All’inizio del capitolo 19, Vassalli scrive: “fino agli ultimi avvistamenti ebbe forme a noi più familiari, di torello o di grosso cane con testa da cinghiale, o di “porcocane”: animale esistito a lungo negli incubi dell’uomo ed ora in via di estinzione, ma ancora vivo nell’uso della lingua italiana”.

Leggende d’altri tempi? Mica tanto: nel 2012 fece il giro del mondo la notizia di una bestia simile (un “dog-headed pig monster”, un maiale mostruoso con la testa di cane) che attaccava i villaggi della Namibia settentrionale. Tanto che la polizia di Windhoek ne ha diffuso un ritratto disegnato al computer.

Dunque, tornando ai nostri studi, l’espressione “porco cane” sarebbe stata in origine un’esclamazione di terrore che al tempo stesso incute paura, usata per scaramanzia, per esorcizzare un pericolo evocandolo (insomma, un gesto apotropaico). Ma è davvero così? Diversi indizi fanno pensare di no. L’espressione “porco cane” è citata da Vassalli nel suo romanzo del 1990; ma nei documenti dell’epoca è chiamata “bestia feroce”, “belva”, “fiera bestia”. Come si spiega allora l’espressione “porco cane”? Che, pensandoci bene, è un’espressione strana al pari di “porca l’oca”?

Statua di Zeus (foto abxyz/Shutterstock.com).

Le due imprecazioni potrebbero avere in realtà un legame invisibile, secondo uno dei massimi linguisti del secolo scorso, Eugenio Coseriu. Per Coseriu, le due espressioni sono antichissime e risalgono alla lingua greca. In greco, infatti, oca (χηνα, chena) e cane (kuνα, cuna) hanno un’assonanza con Zeus (Ζηνα, zena): dunque, invece di esclamare “Per Zeus!” (in ogni religione è vietato pronunciare il nome di Dio invano), gli antichi greci dicevano “per il cane!” o “per l’oca!”.

L’uso, sostiene Coseriu, si sarebbe poi trasferito dal Greco fino all’italiano, con le espressioni “porco cane” e “porca l’oca”. Che quindi hanno la stessa funzione di Cribbio, Cristoforo Colombo, porco due, porco Diaz…: sono eufemismi per evitare di pronunciare bestemmie. Orcocane!

Un’altra studiosa del mondo antico, Spencer Alexander McDaniel, sostiene invece che l’espressione sia un riferimento ad Anubi, l’antico dio egizio della morte, che nell’arte egizia è rappresentato con la testa di uno sciacallo. In greco, infatti, sono censite le espressioni “Per il cane!” o “Per il cane d’Egitto!” o “Per il cane, il dio degli egizi!” (nei “Dialoghi” di Platone: sono tutte espressioni attribuite a Socrate). Anche questa è un’ipotesi plausibile.

Porco, vacca, capra… perché gli animali sono diventati insulti

I nomi scientifici volgari dati agli animali

Perché “somaro” è un’offesa? Qui casca l’asino

Perché il suino è diventato un porco