Cosa sono le parolacce? «Se nessuno mi chiede cosa sono, lo so. Ma se volessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più…». Così diceva secoli fa Sant’Agostino a proposito del tempo. Ma l’osservazione vale anche per le parolacce: definirle è difficile. Perché la parola escrementi si può dire ma merda no? Tette è una parolaccia? E perché marrano non è più un insulto?

Su questi temi argomenti c’è molta confusione. Ma sono temi appassionanti: me ne sono accorto nelle scorse settimane, quando su Twitter è nata un’accesa discussione con alcuni amici proprio su queste questioni. Ma se ne può uscire solo se si ha un’idea chiara di cosa siano le parolacce (foto Shutterstock).

Vocabolari ed enciclopedie, però, ne danno una descrizione sorprendentemente povera: il Sabatini Coletti, come molti altri, definisce la parolaccia come “parola volgare, sconcia, offensiva”. Corretto, ma questa descrizione non coglie l’essenza di queste parole speciali. Qual è il loro minimo comun denominatore? Quali caratteristiche deve avere una parola per essere considerata una parolaccia?

In questo post svelo la formula delle parolacce. Questa:

Parolaccia = limiti d’uso + (connotazione ∙ registro)

In generale, le parolacce sono parole vietate, o almeno hanno notevoli limiti d’uso: non si possono usare in qualunque momento e in qualunque contesto. Non si possono dire nelle situazioni pubbliche e formali: a scuola, sul posto di lavoro, in tribunale, alle cene “eleganti”… altrimenti rischiamo di passare per maleducati, cafoni, irrispettosi. Ma perché sono vietate? Il problema non sta tanto nei contenuti, nelle cose che dicono: le parolacce parlano di sesso (cazzo), religione (bestemmie), malattie (mongolo), metabolismo (merda), comportamenti (rompicoglioni), origini etniche (negro), ovvero degli argomenti più delicati connessi alla sopravvivenza e ai rapporti umani. Eppure, questi temi non sono tabù in assoluto: posso dire glutei senza scandalizzare nessuno, ma divento offensivo se lo chiamo culo.

Dunque, l’aspetto nodale delle parolacce non sta in quello che dicono, ma come lo dicono: parafrasando Dante, “il modo ancor m’offende”.

E allora vediamo quali sono i “modi” delle parolacce. Dal punto di vista linguistico, hanno 2 modi che le rendono tali: la connotazione e il registro. Partiamo dalla connotazione: è l’insieme dei valori affettivi, cioè delle emozioni che circondano una parola. Per esempio, la parola deserto significa di per sè un’area geografica disabitata e senza vegetazione (e questa è la denotazione); ma ha anche la connotazione, cioè il senso emotivo, di solitudine, isolamento, desolazione. Qual è, allora, la connotazione, l’alone emotivo delle parolacce?

Il turpiloquio può essere usato per esprimere le emozioni più diverse (ira, eccitazione, paura, gioia…), ma in generale le parolacce hanno una connotazione disfemistica: richiamano alla mente gli aspetti più sgradevoli di un oggetto. E’ l’esatto contrario degli eufemismi: mentre questi ultimi cercano di addolcire un pensiero sgradevole (“Non mi è molto simpatico”), i disfemismi vanno dritto al punto, senza imbellettare la realtà (“Mi sta sui coglioni”). Le parolacce sono un modo di dire la verità così com’è, in modo diretto: nuda e cruda.

Questo vale per tutte le parolacce rispetto ai loro corrispettivi neutri: “pene” è più accettabile perché è un termine a bassa carica emotiva e immaginifica, mentre “cazzo” evoca l’immagine del sesso in tutti i suoi particolari. Le parolacce, in particolare, hanno connotazioni spregiativa (= esprimono disprezzo), offensiva (= squalificano qualcuno o qualcosa) o oscena (= parlano di sesso senza pudori).

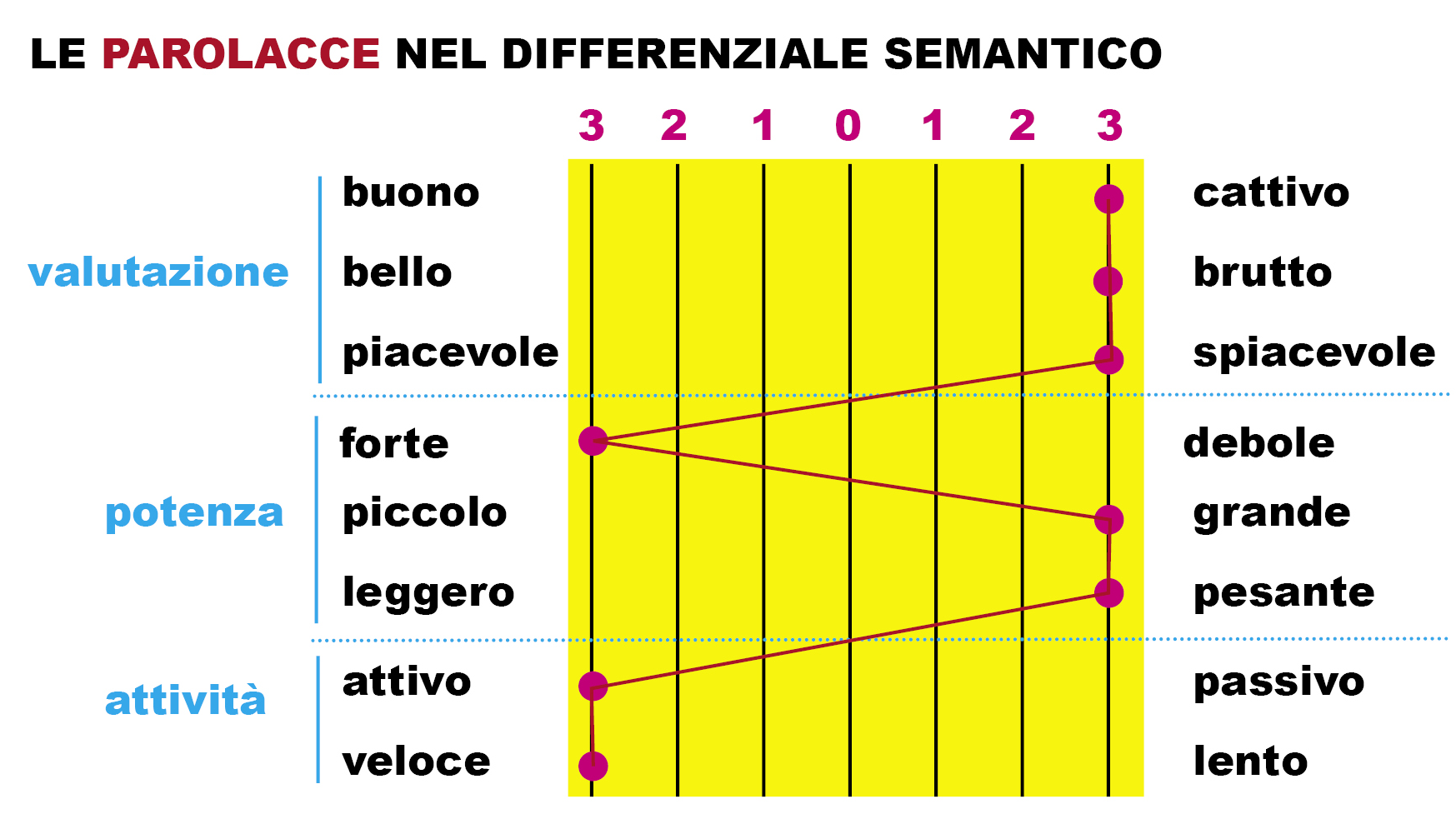

Lo psicolinguista Charles Osgood, per misurare la connotazione delle parole, ha ne identificato 3 dimensioni:

Lo psicolinguista Charles Osgood, per misurare la connotazione delle parole, ha ne identificato 3 dimensioni:

valutazione: buono/cattivo, bello/brutto, piacevole/spiacevole;

potenza: forte/debole, grande/piccolo, pesante/leggero;

attività: attivo/passivo, rapido/lento.

Le parolacce si trovano sul lato “oscuro” e negativo di questi assi: sono negative, cattive, brutte, spiacevoli, forti, grandi, pesanti, attive, rapide.

La connotazione è un aspetto importante: è l’aspetto dinamico delle parolacce, e delle parole in generale. Una parola può mantenere lo stesso significato, ma cambiare (acquisire o perdere) connotazioni nel corso della storia: in origine, per esempio, la parola negro non aveva una connotazione spregiativa (significava solo “scuro”) ma l’ha acquisita nell’ultimo secolo, diventando un insulto. Al contrario, invece, la parola marrano (= ebreo convertito), un tempo offensiva, oggi è diventata una parola arcaica e inoffensiva. E la parola islamico, di per sè neutra, sta acquisendo una connotazione spregiativa (come sinonimo di terrorista).

Ma non basta la connotazione per fare una parolaccia: ladro ha senz’altro una connotazione spregiativa ma non per questo è una parolaccia. Dunque, la connotazione disfemistica è una condizione necessaria ma non sufficiente. Per generare una parolaccia occorre abbinare alla connotazione un altro ingrediente: il registro.

Cos’è il registro? E’ lo stile del linguaggio: può essere forbito, letterario, burocratico, colloquiale… Le parolacce cadono nel registro basso, volgare, popolare, ma anche in quello gergale, colloquiale, informale. In pratica, il turpiloquio è il tipo di linguaggio che usiamo nel parlato, quando ci rivolgiamo ad amici, familiari, persone con le quali abbiamo un rapporto di confidenza; il linguaggio “da strada”, “da osteria”, “da caserma”. Un linguaggio che diventa inappropriato nei contesti formali, ufficiali, solenni.

I registri danno una miriade di sfumature che consentono di esprimerci in contesti diversi: lo stesso concetto, infatti, può essere modulato in molti modi.

| registro

scientifico |

registro

neutro |

registro

infantile |

registro

popolare, colloquiale |

registro

volgare |

registro

gergale, dialettale |

| feci, sterco, deiezioni | escrementi | pupù, cacca | merda, stronzo | ||

| testicoli | palle, balle | coglioni | |||

| mammelle | seno, petto | ciucce, tette | pere, bocce, meloni | tette, poppe | zinne, zizze |

| amplesso, rapporto sessuale | fare l’amore, fare sesso | trombare | scopare, chiavare, fottere, sbattersi, farsi | fare zum zum, bombare, schiacciare |

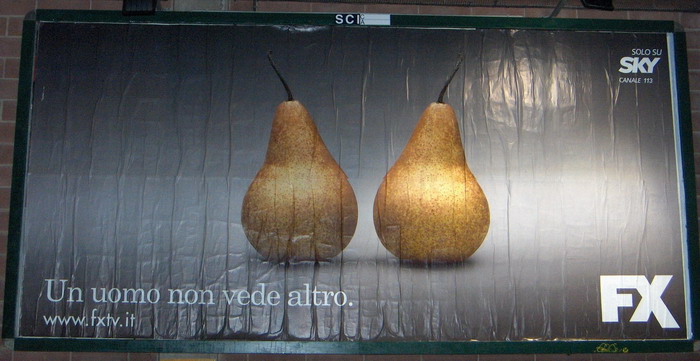

Campagna di tv Fx: gioca sul doppio senso delle “pere”.

Insomma, anche le parolacce hanno “50 sfumature di grigio”, ma anche di arancione, verde, blu…: sono una straordinaria tavolozza espressiva. Ed è difficile tracciare una linea di confine netta fra un’espressione colloquiale e una volgare: spesso sono percezioni soggettive, che variano da una persona a un’altra. O da un momento a un altro.

L’unico criterio-guida, per classificare una parola come parolaccia, è l’esistenza di un limite d’uso: chiamereste “tette” il seno se andate a fare una mammografia? No. Allora è una parolaccia (anche perché evoca in modo diretto, onomatopeico, l’atto del succhiare), per quanto a basso tasso di offensività. Non tutte le parolacce, infatti, hanno la medesima forza: alcune possono scandalizzare (pensate alle bestemmie), altre sono bonarie (sciocco).

Ecco perché, anni fa, avevo lanciato il volgarometro, la prima indagine che ha misurato la diversa forza offensiva di oltre 300 insulti. Ho riassunto i risultati del sondaggio in questo post, e chi vuole approfondire può leggere qui una versione accademica appena pubblicata dall’Università della Savoia di Chambéry (Francia). Certamente, l’intero registro volgare è classificabile come parolaccia, ma non vale il contrario: le parolacce non si esauriscono nel solo registro volgare (ma ce ne sono anche in quelli gergale, popolare, etc).

In questo scenario, c’è una sola eccezione: le profanità, ovvero i termini sacri usati a scopi profani. “Madonna!”, “Cristo”, o “Della Madonna” non sono di per sè parolacce, ma usate come esclamazioni o rafforzativi lo diventano. Del resto, le parolacce – ovvero il profano – seguono le stesse regole del sacro: “non nominare il nome di Dio invano”. Anche le parolacce, come le parole del sacro, vanno dette con cautela, sono sottoposte a censure e tabù.

E infatti è probabile che le prime forme di turpiloquio siano state le blasfemie, le bestemmie, o anche i giuramenti nei quali le divinità erano tirate in ballo come testimoni e garanti nelle questioni terrene: “per Giove, giuro che non ho rubato quei soldi!”. E così l’uso improprio, l’abuso ha dissacrato i nomi sacri.

Ma c’è anche un’altra eccezione: alcune parole apparentemente “innocue” ma in un certo senso magiche. Hanno il potere di trasformare in parolacce qualunque cosa tocchino… Quali sono? Ne parlo in questo post. Restate sintonizzati!

Un papa sulla copertina di “Rolling stone”: chi l’avrebbe immaginato prima di Bergoglio?

ARTICOLO AGGIORNATO AL 2024

Fra le innovazioni di papa Francesco ci sono anche parolacce? Sembra di sì: secondo le cronache, il papa le ha dette in quattro occasioni. Di fronte a un fatto così straordinario – ma con un precedente di qualche secolo fa, vedi link in fondo all’articolo – ho deciso di indagare. Con l’aiuto di un testimone d’eccezione (per il primo episodio): padre Antonio Spadaro, direttore della “Civiltà cattolica” (la rivista dei gesuiti, l’ordine da cui proviene il pontefice), che ha intervistato più volte il papa.

Le sue espressioni offrono un’occasione preziosa per conoscere – da un punto di vista insolito – lo stile comunicativo di papa Bergoglio.

Il profeta fa casino

Partiamo dal primo caso, che risale a settembre del 2013. In un’intervista alla “Civiltà cattolica” il papa ha detto la parola “casino”. Un fatto inimmaginabile fino a poco tempo fa: in italiano, casino (diminutivo di casa) è la casa di tolleranza, il luogo dove si vende e si fa sesso. Ma anche, in senso figurato – ed è questo il caso – il rumore, la confusione. E’ l’esatto equivalente di bordello, chiasso, baccano (da baccanale, orgia sacra) e puttanaio. Insomma, là dove c’è il sesso sfrenato regna un caos assordante, spesso aiutato dall’ebbrezza dell’alcol. Ecco perché la parola casino era tabù fino a 20-30 anni fa: era impensabile pronunciarla in tv, figuriamoci da un papa. Negli ultimi anni, però, la sua carica offensiva si è affievolita: oggi è più un termine popolare-informale che volgare. In ogni caso, però, la parola si colloca fuori dall’orizzonte della più alta autorità religiosa del cattolicesimo: un orizzonte caratterizzato dal silenzio della preghiera, oltre che dalla castità.

Ma in quale contesto il papa ha detto la parola casino? L’ha detta in una lunga intervista con padre Spadaro. A pag. 465, il direttore gli ha chiesto qual è il ruolo dei religiosi oggi, visto che è il secondo pontefice a provenire da un ordine. Papa Bergoglio gli risponde che i religiosi “sono chiamati a essere profeti”, ovvero portavoce di proposte positive, senza timori: “essere profeti a volte può significare fare ruido, non so come dire… La profezia fa rumore, chiasso, qualcuno dice “casino”. Ma in realtà il suo carisma è quello di essere lievito: la profezia annuncia lo spirito del Vangelo”. In spagnolo, ruido discende dal latino rugitus, ruggito: nessuna sfumatura volgare erotica. E mesi dopo, quando il papa è intervenuto alla Giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro, ha esortato i giovani a “hacer lìo” (baraonda, confusione: una parola colloquiale che deriva dal verbo liar, legare, ingarbugliare), portando il messaggio evangelico per le strade.

Visto che Bergoglio spesso parla in spagnolo, mi è venuto un dubbio: se casino fosse stata una libera traduzione dell’intervistatore della Civiltà cattolica? L’ho chiesto al diretto interessato, padre Spadaro. Ecco che cosa mi ha scritto: “Tema molto interessante. La mia intervista si è svolta sia in italiano sia in spagnolo. Il Papa usa la parola (rumore) sempre in spagnolo. Poi, per essere compreso, la traduce in italiano con la parola “casino” alcune volte. Ma lui l’ha pronunciata in spagnolo (come appunto fa sempre)”.

Dunque, anche se il papa ha in quell’occasione ha usato un’espressione spagnola senza connotazioni erotiche- volgari, altre volte ha usato la parola “casino” per farsi capire. Un fatto straordinario, se si considera che Bergoglio è argentino, e come tale non è tenuto a conoscere l’etimologia né tanto meno le connotazioni, cioè le sfumature emotive di significato, delle parole italiane.

In ogni caso, bisogna notare un dettaglio fondamentale: nel pronunciare la parola casino, il papa, al tempo stesso, ne prende le distanze: “qualcuno dice casino”. Qualcuno: non il papa. In questo stile comunicativo c’è tutto lo spirito gesuita di Bergoglio: stare nel mondo, conoscerlo, senza condividere tutto né voltarsi dall’altra parte. Una strategia di comunicazione finissima: a differenza dei nostri politici, ha usato il registro basso senza farsene contaminare. Ottenendo due risultati: si è fatto capire da tutti, e ha attirato l’attenzione: proprio come dovrebbero fare i profeti.

Chi protegge i pedofili? “E’ cacca”

Più forte, invece, l’espressione che papa Francesco ha usato nell’agosto del 2018. Durante una visita in Irlanda, ha incontrato 8 persone che sono state vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti. Chi ha assistito ai colloqui ha riferito che il pontefice ha definito “caca” (cacca, in spagnolo) i vescovi che, invece di punire questi pedofili, li hanno semplicemente trasferiti coprendo così le loro malefatte. Sia in spagnolo che in italiano, “caca” è una parolaccia del linguaggio infantile: in una scala di gravità, è un po’ più forte rispetto a “pupù” e molto meno rispetto a “merda“. Dunque, papa Francesco ha trovato un modo per esprimere il suo ribrezzo e la sua assoluta condanna verso questi prelati, ma senza scivolare in un insulto pesante. E si è ben guardato dall’usare questo termine in un’udienza pubblica: lo ha fatto in privato, per portare la sua vicinanza alle vittime in modo confidenziale con un linguaggio schietto e informale.

Del resto (l’ho già scritto nel mio libro), la conoscenza delle parolacce fa parte integrante della competenza linguistica, ovvero della capacità di capire e comunicare con gli altri. La lingua possiede diversi registri linguistici e tutti – anche un papa – dobbiamo quanto meno conoscerli per poter comunicare efficacemente con le altre persone. Perfino San Francesco d’Assisi disse una parolaccia, se vogliamo prestare fede a quanto è scritto nei Fioretti di San Francesco: il poverello d’Assisi consigliò infatti a tale frate Ruffino, perseguitato da un demonio, di scacciarlo dicendogli: “Apri la bocca; mo’ vi ti caco“.

Troppa “frociaggine” nei seminari

A maggio 2024, papa Francesco ha incontrato i vescovi della CEI (Conferenza episcopale italiana). Uno di loro ha chiesto se fosse giusto ammettere in seminario una persona dichiaratamente gay. Il Papa ha risposto in modo fermamente negativo: pur sottolineando il rispetto che si deve a ogni persona a prescindere dal suo orientamento sessuale, è necessario mettere dei paletti e prevenire il rischio che scelga il sacerdozio chi, gay, finirà poi col fare una doppia vita, continuando a praticare l’omosessualità, soffrendo peraltro egli stesso di questa dissimulazione. Aggiungendo, al termine del discorso, che «c’è già abbastanza frociaggine nei seminari italiani».

L’espressione ha colpito i 270 vescovi presenti. Ed è arrivata alle redazioni di Dagospia e Repubblica, che l’hanno rilanciata. E l’Ansa ha detto che è stata confermata da diverse fonti.

Un’affermazione forte, in tempi di “politicamente corretto“: il Papa l’ha usata solo perché l’incontro era a porte chiuse, fra i vertici della Chiesa: non l’avrebbe mai usata in pubblico. A pochi mesi dalla sua elezione aveva anzi affermato: “Chi sono io per giudicare un gay?”.

Dunque, quell’espressione doveva rimanere fra i partecipanti all’assemblea, ma ha destato sconcerto almeno in una parte dell’uditorio. Si può supporre che il papa abbia scelto quell’espressione per far arrivare il messaggio a destinazione (“basta seminaristi gay”, o almeno: “basta gay che sbandierano in modo teatrale il proprio orientamento sessuale e non seguono la castità”), senza tanti giri di parole, evocando un’immagine concreta e diretta. Un termine usato, presumibilmente, in modo pittoresco e bonario, ma pur sempre uno spregiativo volgare e di origine omofoba. Che esprime una presa di distanza, se non un dileggio, verso gli omosessuali. Ma va precisato che il papa è di madrelingua spagnola, e pertanto è normale che non padroneggi le connotazioni e le origini delle parole italiane.

Risultato? Un’uscita infelice, in un momento storico infiammato dalle discussioni sugli orientamenti sessuali e sulla presenza di omosessuali fra i sacerdoti. E infatti, assediato dalle polemiche, alla fine Bergoglio ha dovuto correggere il tiro: la Sala stampa vaticana ha precisato che il Papa «non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri». Dunque, nessun intento omofobo. E, anzi, Francesco precisa di non conoscere con precisione l’uso e l’origine di quel termine sottolineando di averlo ascoltato da altre persone. E aggiungendo che «nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti». Ma con questo scivolone il papa ha perso autorevolezza, come capita a chiunque dica parolacce in pubblico (come racconto qui): e probabilmente era proprio questo l’obiettivo dei vescovi che hanno spifferato l’episodio ai giornalisti.

Giorni dopo, durante un incontro a porte chiuse con i sacerdoti all’Università Salesiana, il papa ha utilizzato di nuovo l’espressione, precisando che gliel’aveva detta un monsignore, per denunciare l’eccessiva presenza di gay in Vaticano. E il suo entourage ha aggiunto che si riferiva a un atteggiamento “ostentato e lobbistico” di alcuni di loro.

Tornando al papa, c’è però un altro episodio che è rimbalzato sulle pagine dei giornali di mezzo mondo: molti hanno titolato “il papa ha lanciato la bomba-F” (dove F sta per fuck, fottere: clicca sull’immagine per ingrandire). Davvero le cose stanno così? L’episodio è capitato a marzo di quest’anno. Durante l’Angelus domenicale in piazza San Pietro, il papa ha detto: “Se ognuno di noi non accumula ricchezze soltanto per sè, ma le mette a servizio degli altri, in questo cazzo [caso] la provvidenza di Dio si rende visibile in quanto gesto di solidarietà”.

Tornando al papa, c’è però un altro episodio che è rimbalzato sulle pagine dei giornali di mezzo mondo: molti hanno titolato “il papa ha lanciato la bomba-F” (dove F sta per fuck, fottere: clicca sull’immagine per ingrandire). Davvero le cose stanno così? L’episodio è capitato a marzo di quest’anno. Durante l’Angelus domenicale in piazza San Pietro, il papa ha detto: “Se ognuno di noi non accumula ricchezze soltanto per sè, ma le mette a servizio degli altri, in questo cazzo [caso] la provvidenza di Dio si rende visibile in quanto gesto di solidarietà”.

Questa, però, è una parolaccia apparente: è stato un banale lapsus linguae, un errore di lettura dovuto all’abbondanza di zeta nelle parole precedenti (ricchezze, servizio) e all’anticipazione mentale della “z” della parola successiva (provvidenza). Al di là delle strumentalizzazioni dei giornali, questo incidente, comunque, rende il papa vicino a tutti noi: la sua infallibilità sta nella dottrina, non nella pronuncia.

L’allusione al “vaffa”

Nel maggio 2024, pochi giorni prima della battuta sulla “frociaggine”, il papa ha tenuto a Verona l’incontro “Arena di Pace – Giustizia e Pace si baceranno”. Il papa ha fatto una riflessione molto efficace sulla pace: «La pace va curata. E oggi nel modno c’è questo peccato grave: non curare la pace. Bisogna cercare la pace, con il dialogo, il rispetto, la pazienza. Tante volte le guerre vengono dall’impazienza di fare peresto le cose, invece di costruire la pace lentamente, col dialogo, la pazienza».

Per far capire questo concetto, ha fatto un esempio di vita quotidiana: «Lo vediamo nella vita naturale: se qualcuno ti insulta, ti viene subito la voglia di dirle il doppio, no? E poi il quadruplo, e così si va moltiplicando l’aggressione: le aggressioni si moltiplicano. Dobbiamo fermare, fermare l’aggressione.

Una volta c’è stata una scena molto divertente. C’era una persona che è andato a comprare qualcosa e si vede che non gli davano il prezzo giusto e ha sgridato di tutto, ha sgridato di tutto [ha iniziato a imprecare e insultare]. Il signore del negozio ascoltava e quando ha finito di sgridare, il signore gli ha detto: “Ha finito?” “Sì ho finito”. “Vattene….. a spasso” [ mimando il gesto con la mano e ridendo]. Non lo ha detto con queste parole, no: parole più forti…[ sempre ridendo] Ma l’ha mandato a fare… una passeggiata. Quando noi vediamo che le cose incominciano a essere bollenti, fermiamoci. Facciamo una passeggiata o diciamo una parola e la cosa andrà meglio. Fermarsi in tempo, fermarsi in tempo».

L’allusione al “vaffa” era evidente: il pubblico si è messo a ridere, e il papa anche. Facendo capire a tutti di conoscere benissimo il “vaffa”: nulla di scandaloso, in questo. Conoscere le parolacce rientra a pieno titolo nella “competenza linnguistica” che ognuno di noi deve avere quando parla in italiano.

Qui sotto il video (parte dal minuto dell’intervento):

Se ti è piaciuto l’articolo, vedi anche:

![cover170x170]() Ho parlato di questo post con Doris Zaccone nella trasmissione

Ho parlato di questo post con Doris Zaccone nella trasmissione

“Capital in the world” il 5 novembre su Radio Capital.

Qui sotto il file audio.

The post Papa Francesco e le parolacce first appeared on Parolacce.]]>

Ho parlato di questo post con Doris Zaccone nella trasmissione

Ho parlato di questo post con Doris Zaccone nella trasmissione