Cosa sono le parolacce? «Se nessuno mi chiede cosa sono, lo so. Ma se volessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più…». Così diceva secoli fa Sant’Agostino a proposito del tempo. Ma l’osservazione vale anche per le parolacce: definirle è difficile. Perché la parola escrementi si può dire ma merda no? Tette è una parolaccia? E perché marrano non è più un insulto?

Su questi temi argomenti c’è molta confusione. Ma sono temi appassionanti: me ne sono accorto nelle scorse settimane, quando su Twitter è nata un’accesa discussione con alcuni amici proprio su queste questioni. Ma se ne può uscire solo se si ha un’idea chiara di cosa siano le parolacce (foto Shutterstock).

Vocabolari ed enciclopedie, però, ne danno una descrizione sorprendentemente povera: il Sabatini Coletti, come molti altri, definisce la parolaccia come “parola volgare, sconcia, offensiva”. Corretto, ma questa descrizione non coglie l’essenza di queste parole speciali. Qual è il loro minimo comun denominatore? Quali caratteristiche deve avere una parola per essere considerata una parolaccia?

In questo post svelo la formula delle parolacce. Questa:

Parolaccia = limiti d’uso + (connotazione ∙ registro)

In generale, le parolacce sono parole vietate, o almeno hanno notevoli limiti d’uso: non si possono usare in qualunque momento e in qualunque contesto. Non si possono dire nelle situazioni pubbliche e formali: a scuola, sul posto di lavoro, in tribunale, alle cene “eleganti”… altrimenti rischiamo di passare per maleducati, cafoni, irrispettosi. Ma perché sono vietate? Il problema non sta tanto nei contenuti, nelle cose che dicono: le parolacce parlano di sesso (cazzo), religione (bestemmie), malattie (mongolo), metabolismo (merda), comportamenti (rompicoglioni), origini etniche (negro), ovvero degli argomenti più delicati connessi alla sopravvivenza e ai rapporti umani. Eppure, questi temi non sono tabù in assoluto: posso dire glutei senza scandalizzare nessuno, ma divento offensivo se lo chiamo culo.

Dunque, l’aspetto nodale delle parolacce non sta in quello che dicono, ma come lo dicono: parafrasando Dante, “il modo ancor m’offende”.

E allora vediamo quali sono i “modi” delle parolacce. Dal punto di vista linguistico, hanno 2 modi che le rendono tali: la connotazione e il registro. Partiamo dalla connotazione: è l’insieme dei valori affettivi, cioè delle emozioni che circondano una parola. Per esempio, la parola deserto significa di per sè un’area geografica disabitata e senza vegetazione (e questa è la denotazione); ma ha anche la connotazione, cioè il senso emotivo, di solitudine, isolamento, desolazione. Qual è, allora, la connotazione, l’alone emotivo delle parolacce?

Il turpiloquio può essere usato per esprimere le emozioni più diverse (ira, eccitazione, paura, gioia…), ma in generale le parolacce hanno una connotazione disfemistica: richiamano alla mente gli aspetti più sgradevoli di un oggetto. E’ l’esatto contrario degli eufemismi: mentre questi ultimi cercano di addolcire un pensiero sgradevole (“Non mi è molto simpatico”), i disfemismi vanno dritto al punto, senza imbellettare la realtà (“Mi sta sui coglioni”). Le parolacce sono un modo di dire la verità così com’è, in modo diretto: nuda e cruda.

Questo vale per tutte le parolacce rispetto ai loro corrispettivi neutri: “pene” è più accettabile perché è un termine a bassa carica emotiva e immaginifica, mentre “cazzo” evoca l’immagine del sesso in tutti i suoi particolari. Le parolacce, in particolare, hanno connotazioni spregiativa (= esprimono disprezzo), offensiva (= squalificano qualcuno o qualcosa) o oscena (= parlano di sesso senza pudori).

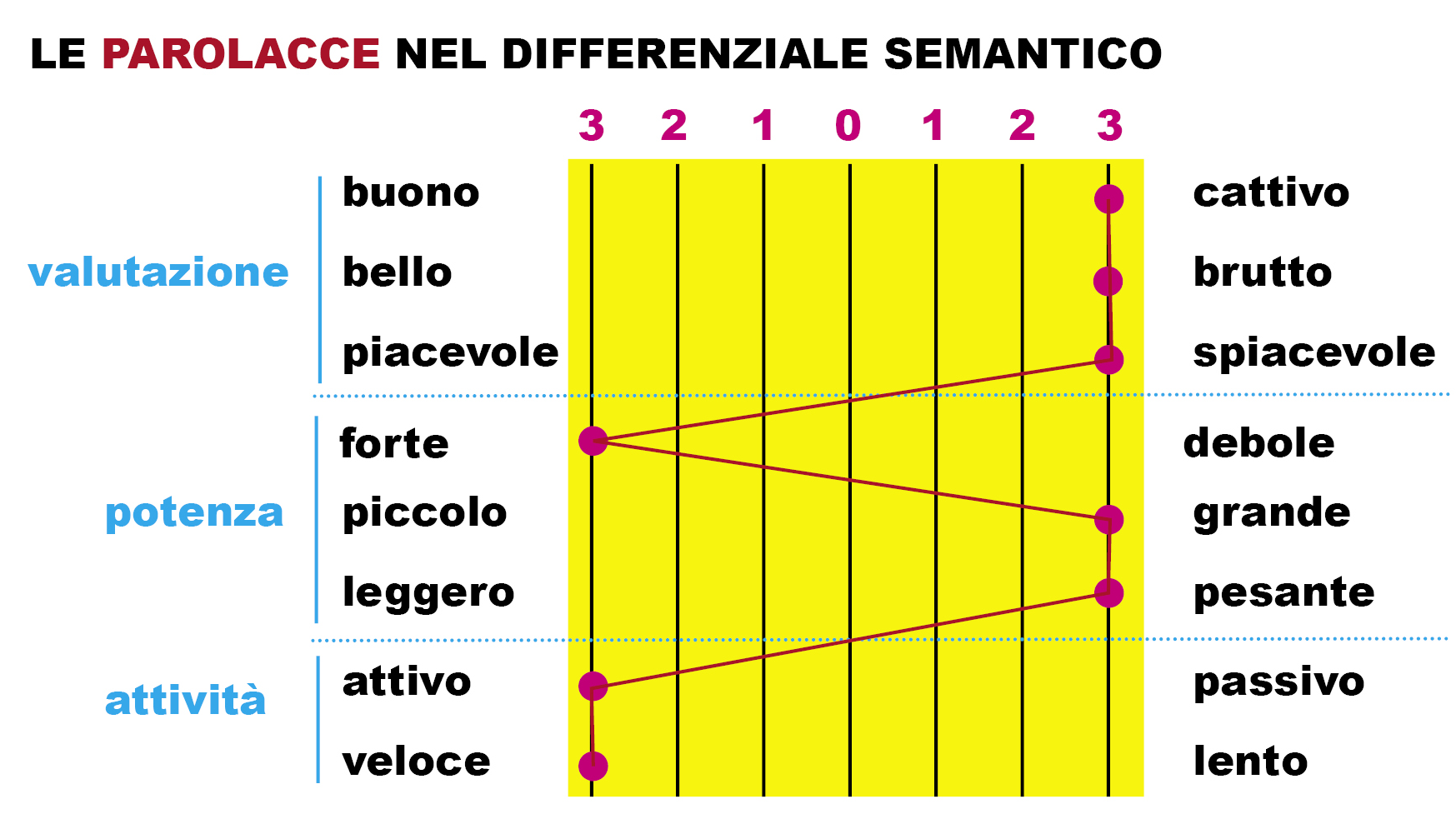

Lo psicolinguista Charles Osgood, per misurare la connotazione delle parole, ha ne identificato 3 dimensioni:

Lo psicolinguista Charles Osgood, per misurare la connotazione delle parole, ha ne identificato 3 dimensioni:

valutazione: buono/cattivo, bello/brutto, piacevole/spiacevole;

potenza: forte/debole, grande/piccolo, pesante/leggero;

attività: attivo/passivo, rapido/lento.

Le parolacce si trovano sul lato “oscuro” e negativo di questi assi: sono negative, cattive, brutte, spiacevoli, forti, grandi, pesanti, attive, rapide.

La connotazione è un aspetto importante: è l’aspetto dinamico delle parolacce, e delle parole in generale. Una parola può mantenere lo stesso significato, ma cambiare (acquisire o perdere) connotazioni nel corso della storia: in origine, per esempio, la parola negro non aveva una connotazione spregiativa (significava solo “scuro”) ma l’ha acquisita nell’ultimo secolo, diventando un insulto. Al contrario, invece, la parola marrano (= ebreo convertito), un tempo offensiva, oggi è diventata una parola arcaica e inoffensiva. E la parola islamico, di per sè neutra, sta acquisendo una connotazione spregiativa (come sinonimo di terrorista).

Ma non basta la connotazione per fare una parolaccia: ladro ha senz’altro una connotazione spregiativa ma non per questo è una parolaccia. Dunque, la connotazione disfemistica è una condizione necessaria ma non sufficiente. Per generare una parolaccia occorre abbinare alla connotazione un altro ingrediente: il registro.

Cos’è il registro? E’ lo stile del linguaggio: può essere forbito, letterario, burocratico, colloquiale… Le parolacce cadono nel registro basso, volgare, popolare, ma anche in quello gergale, colloquiale, informale. In pratica, il turpiloquio è il tipo di linguaggio che usiamo nel parlato, quando ci rivolgiamo ad amici, familiari, persone con le quali abbiamo un rapporto di confidenza; il linguaggio “da strada”, “da osteria”, “da caserma”. Un linguaggio che diventa inappropriato nei contesti formali, ufficiali, solenni.

I registri danno una miriade di sfumature che consentono di esprimerci in contesti diversi: lo stesso concetto, infatti, può essere modulato in molti modi.

| registro

scientifico |

registro

neutro |

registro

infantile |

registro

popolare, colloquiale |

registro

volgare |

registro

gergale, dialettale |

| feci, sterco, deiezioni | escrementi | pupù, cacca | merda, stronzo | ||

| testicoli | palle, balle | coglioni | |||

| mammelle | seno, petto | ciucce, tette | pere, bocce, meloni | tette, poppe | zinne, zizze |

| amplesso, rapporto sessuale | fare l’amore, fare sesso | trombare | scopare, chiavare, fottere, sbattersi, farsi | fare zum zum, bombare, schiacciare |

Campagna di tv Fx: gioca sul doppio senso delle “pere”.

Insomma, anche le parolacce hanno “50 sfumature di grigio”, ma anche di arancione, verde, blu…: sono una straordinaria tavolozza espressiva. Ed è difficile tracciare una linea di confine netta fra un’espressione colloquiale e una volgare: spesso sono percezioni soggettive, che variano da una persona a un’altra. O da un momento a un altro.

L’unico criterio-guida, per classificare una parola come parolaccia, è l’esistenza di un limite d’uso: chiamereste “tette” il seno se andate a fare una mammografia? No. Allora è una parolaccia (anche perché evoca in modo diretto, onomatopeico, l’atto del succhiare), per quanto a basso tasso di offensività. Non tutte le parolacce, infatti, hanno la medesima forza: alcune possono scandalizzare (pensate alle bestemmie), altre sono bonarie (sciocco).

Ecco perché, anni fa, avevo lanciato il volgarometro, la prima indagine che ha misurato la diversa forza offensiva di oltre 300 insulti. Ho riassunto i risultati del sondaggio in questo post, e chi vuole approfondire può leggere qui una versione accademica appena pubblicata dall’Università della Savoia di Chambéry (Francia). Certamente, l’intero registro volgare è classificabile come parolaccia, ma non vale il contrario: le parolacce non si esauriscono nel solo registro volgare (ma ce ne sono anche in quelli gergale, popolare, etc).

In questo scenario, c’è una sola eccezione: le profanità, ovvero i termini sacri usati a scopi profani. “Madonna!”, “Cristo”, o “Della Madonna” non sono di per sè parolacce, ma usate come esclamazioni o rafforzativi lo diventano. Del resto, le parolacce – ovvero il profano – seguono le stesse regole del sacro: “non nominare il nome di Dio invano”. Anche le parolacce, come le parole del sacro, vanno dette con cautela, sono sottoposte a censure e tabù.

E infatti è probabile che le prime forme di turpiloquio siano state le blasfemie, le bestemmie, o anche i giuramenti nei quali le divinità erano tirate in ballo come testimoni e garanti nelle questioni terrene: “per Giove, giuro che non ho rubato quei soldi!”. E così l’uso improprio, l’abuso ha dissacrato i nomi sacri.

Ma c’è anche un’altra eccezione: alcune parole apparentemente “innocue” ma in un certo senso magiche. Hanno il potere di trasformare in parolacce qualunque cosa tocchino… Quali sono? Ne parlo in questo post. Restate sintonizzati!

Il lecchino: sempre prono ai voleri del capo (Shutterstock).

Le parole che indicano gli adulatori sono molto interessanti per un linguista: sono tutti spregiativi, e testimoniano il disprezzo verso chi fa lodi insincere. Ma non solo. Gli appellativi riservati ai lecchini sono un piccolo trattato di antropologia: descrivono come si comportano, aiutandoci a riconoscerli. Il che è utile, visto che oggi ce n’è una vera epidemia.

Cominciamo dai nomi degli adulatori, tutti carichi di disprezzo. La parola adulazione (“volgere verso”) evoca lo scodinzolare dei cani; lacchè era il domestico che seguiva o precedeva a piedi la carrozza del padrone: equivale a servo del potere. Ruffiano (chi, per denaro, agevola gli amori altrui; ma anche chi adula i potenti, sollecitandone la vanità, per ottenerne i favori) deriva da “rufus“, coi capelli rossi: in passato si pensava che le prostitute romane avessero i capelli rossi; oppure deriva dalla stessa radice di “arraffare”. Solo la parola lusinga fa eccezione in questo panorama di spregiativi, perché è un termine più neutro: deriva da lode. Piaggeria, invece, deriva da piaggiare: navigare vicino alla spiaggia, assecondare.

In spagnolo si dice “hacer la pelota” (fare la palla) per riferirsi a chi passa la palla per compiacere qualcuno (ma pelota significa anche puttana). L’adulatore, insomma, è come una puttana: ti lusinga sperando di incassare qualcosa.

Vederlo in azione è rivoltante: mente al punto da passare sopra la propria dignità pur di ottenere qualche vantaggio (o di non pagare lo scotto della sincerità). Ecco perché quest’estate la Cassazione ha riconosciuto che dare del leccaculo è un’ingiuria perché ha una “intrinseca valenza mortificatoria della persona”. Ed è sempre stato così: già Dante Alighieri collocò gli adulatori nell’8° cerchio dell’Inferno, quello degli ingannatori. L’ottavo cerchio è il penultimo dell’Inferno: per Dante, l’adulazione è più grave di tutte le forme di violenza, omicidio compreso, ed è superato solo dal tradimento. Ecco perché la pena degli adulatori consisteva nello stare immersi nella cacca fino al collo:

Quivi venimmo; e quindi giù nel fosso

vidi gente attuffata in uno sterco

che da li uman privadi [latrine] parea mosso.

[ clicca sul + per aprire l’approfondimento ]

L’analisi linguistica dei termini riservati agli adulatori svela altri aspetti della loro antropologia. E cioè che sono anche più pericolosi degli stronzi, di cui parlavo qualche tempo fa; perché a differenza degli stronzi, gli adulatori si mimetizzano. Camuffano la loro cattiveria sotto modi gentili e sinuosi. Arrivano a umiliarsi e a violentare la verità pur di ottenere qualche vantaggio personale. Sono proprio questi modi insinceri a caratterizzarli, anche nel lessico. Un vocabolario che copre tutti i sensi: tatto, gusto, olfatto, udito, come ha acutamente osservato il saggista Richard Stengel ne “Il manuale del leccaculo” (Fazi).

1) Tatto: è evocato dai termini allisciare, che ha un corrispettivo nell’inglese flattery (letteralmente appianare) e nel francese flatter; e da blandire, cioè carezzare. Lisciare denota l’appiattimento di un’asperità, rendendola più facile da trattare. Si accarezza l’ego di una persona con le parole. Si solletica la vanità altrui, si dà una pacca sulla spalla. Oppure, da un altro punto di vista, sono gli adulatori sono persone untuose, che usano parole alla vaselina: non provocano attriti, ma ti lasciano sporco.

2) Vista: pensate al termine moina, parola derivata dal francese che denota l’aspetto del volto, la faccetta amichevole dei ruffiani.

Il leccapiedi (Shutterstock).

3) Gusto: quelle degli adulatori sono parole caramellose, zuccherate, melliflue, imburrate. E molti termini indicano il succhiare, il leccare: leccaculo, baciaculo, leccastivali, leccca-lecca, slurpatore, succhiabanane, sbavatore. Tutte metafore che derivano dall’antica pratica, nelle corti, del bacio dell’anello o dei piedi (l’ano nella forma più bieca di servilismo). In inglese, l’espressione brown nose, naso marrone, indica proprio i leccaculo incalliti e senza vergogna: “Chi arriva a sporcarsi il naso lo fa con una specie di entusiasmo ossequioso, di solito senza neanche avere la consapevolezza di apparire odioso”, scrive Stengel. Lo stesso papa Francesco, di recente, ha detto che non sopporta gli adulatori, che in Argentina sono chiamati “lecca calze”.

4) Udito: la voce suadente (anzi: flautata) degli adulatori è evocata dal verbo sviolinare.

[ clicca sul + per aprire l’approfondimento ]

![manuale-leccaculo-light-]() “L’adulazione corrompe chi la compie e chi la riceve”

“L’adulazione corrompe chi la compie e chi la riceve”

Gli antichi Greci giudicavano l’adulazione una tecnica illecita perché sfrutta le debolezze umane, portando alla distruzione della convivenza civile. A loro, inventori della democrazia (anche se riservata ai soli ricchi), non garbava l’idea che alcuni si considerassero superiori e che altri si abbassassero davanti ai loro simili. Ecco perché detestavano l’adulazione; la ritenevano una forma di autoumiliazione, qualcosa di radicalmente antidemocratico.

Ma la loro posizione fu un’eccezione nella Storia, scrive Stengel. Dai Romani ai sovrani assoluti del 1600, fino alla vanitosa e insicura società di oggi, la piaggeria ha sempre trionfato. Soprattutto oggi: in una società governata dalla finanza e dai robot, conta più la fedeltà ai superiori che la competenza: le critiche – sul lavoro, ma anche in politica – sono viste con fastidio, perché rischiano di mettere in discussione o di ostacolare uno spettacolo che, invece, “deve continuare”. Ecco perché spesso ci comandano persone incapaci ma totalmente “organiche” al potere. “Lecca” e farai carriera.

Ma secondo molti studiosi, un minimo di adulazione è inevitabile: è la cortesia, spesso ipocrita, della vita quotidiana. Ne ho parlato sul nuovo numero di Focus: i complimenti sono uno dei collanti invisibili della società, perché tutti abbiamo bisogno di un po’ di considerazione e di gentilezza, foss’anche un po’ finta. Insomma, il lecchino si nasconde anche dentro ognuno di noi. Meglio saperlo che far finta di nulla.

PS: coincidenza. Anche il “Vernacoliere” in edicola questo mese dedica la copertina ai leccaculo. L’avevo detto che è un tema di scottante attualità!!!

Di lecchini ho parlato alla Radio Svizzera Italiana (Rsi) come ospite della trasmissione “Tutorial” condotta da Daniele Oldani, Mirko Bordoli ed Enrica Alberti. Una puntata che ha acceso molto interesse fra gli ascoltatori. Potete ascoltare la puntata cliccando sul player qui sotto (è divisa in due parti):

The post La fenomenologia del leccaculo first appeared on Parolacce.]]>