Italo Calvino ( 1923-1985).

Ha raccontato mondi immaginari fatti di cavalieri inesistenti, città invisibili e visconti dimezzati. Ma Italo Calvino è stato anche uno scrittore realista e un attento osservatore del mondo. Parolacce comprese. Non solo le ha inserite in diversi romanzi, ma ha dedicato loro un’acuta analisi che è attuale ancora oggi, anche se sono passati più di 40 anni. Forse può sorprendere che un autore così raffinato si sia dedicato al turpiloquio, ma in realtà è in ottima compagnia, come ho avuto modo di raccontare a proposito di Umberto Eco e molti altri che trovate nel mio libro. Perché le parolacce, come diceva Calvino, possono servire a dare un “effetto speciale” nella partitura del discorso.

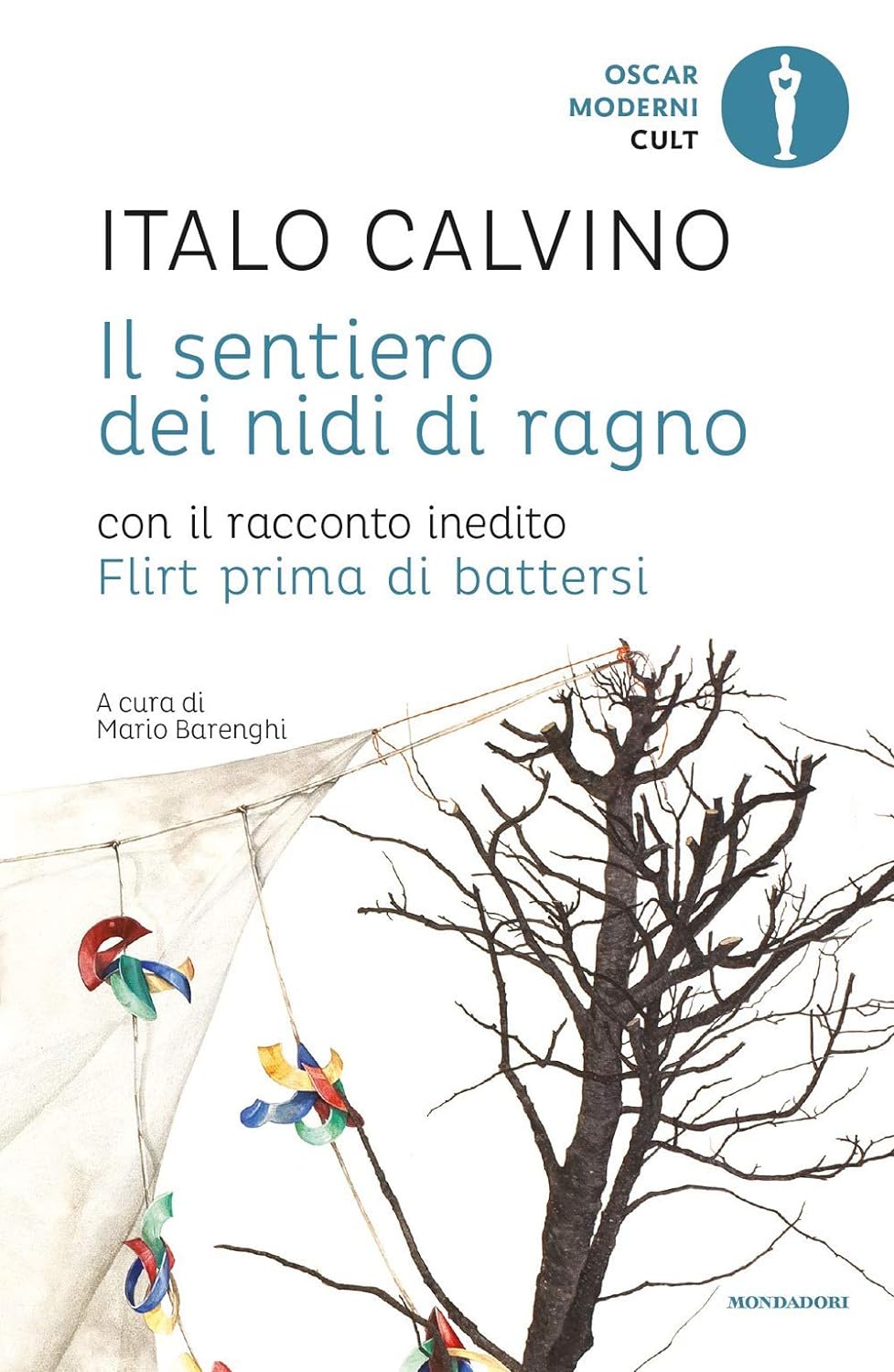

Le 117 volgarità ne “Il sentiero dei nidi di ragno”

Per entrare nel mondo di Calvino, parto con l’analisi del suo primo romanzo, “Il sentiero dei nidi di ragno”: pur essendo stato pubblicato nel 1947, epoca di censure e perbenismo, presenta numerosi termini volgari o offensivi. Non è un caso: la storia, infatti, è ambientata in Liguria all’epoca della seconda guerra mondiale e della Resistenza partigiana sotto dominio nazifascista. In guerra è più rude anche il linguaggio, e un romanzo realista ne deve tener conto.

Calvino utilizza in tutto 31 espressioni triviali per un totale di 117 volte, includendo anche termini forti come puttana, fottuto, bastardo, cornuto e terrone: mica male! E lo fa inglobando anche alcune espressioni colloquiali e dialettali, tranne il celebre “belin”: scelta insolita per un romanzo ambientato in Liguria.

La scelta stilistica di Calvino è ancor più interessante perché il protagonista del libro è un ragazzo ribelle di 10 anni, Pin, bambino orfano di madre e abbandonato dal padre. Privo di punti di riferimento, il bambino vive con la sorella, la Nera di Carrugio Lungo, una prostituta che s’intrattiene con i militari tedeschi. Dietro lo sguardo spaesato di Pin c’è la vicenda biografica di Italo Calvino che, da giovane, aveva lasciato gli studi universitari ed era entrato nella Resistenza, in clandestinità, a contatto con persone di umili origini.

Il romanzo conduce il lettore fin dalle prime righe nei vicoli di un paese ligure, proprio grazie alla spontaneità delle parolacce:

Per arrivare fino in fondo al vicolo, i raggi del sole devono scendere diritti rasente le pareti fredde, tenute discoste a forza d’arcate che traversano la striscia di cielo azzurro carico. Scendono diritti, i raggi del sole, giù per le finestre messe qua e là in disordine sui muri, e cespi di basilico e di origano piantati dentro pentole ai davanzali, e sottovesti stese appese a corde; fin giù al selciato, fatto a gradini e a ciottoli, con una cunetta in mezzo per l’orina dei muli. Basta un grido di Pin, un grido per incominciare una canzone, a naso all’aria sulla soglia della bottega, o un grido cacciato prima che la mano di Pietromagro il ciabattino gli sia scesa tra capo e collo per picchiarlo, perché dai davanzali nasca un’eco di richiami e d’insulti. – Pin! Già a quest’ora cominci ad angosciarci! Cantacene un po’ una, Pin! Pin, meschinetto, cosa ti fanno? Pin, muso di macacco! Ti si seccasse la voce in gola, una volta! Tu e quel rubagalline del tuo padrone! Tu e quel materasso di tua sorella!

Già nell’incipit troviamo 3 insulti (muso di macaco, rubagalline, materasso, inteso come “grassona”) e una maledizione (ti si seccasse la voce in gola). Ma è Pin l’autore dell’espressione più pesante del romanzo, una sequenza di insulti che avrebbe voluto urlare in faccia ad alcuni clienti dell’osteria a cui stava nascondendo di avere in tasca una pistola: Vorrebbe piangere, invece scoppia in uno strillo in i che schioda i timpani e finisce in uno scatenio d’improperi: – Bastardi, figli di quella cagna impestata di vostra madre vacca sporca lurida puttana!

Una sequenza di alto impatto, costruita con una escalation di insulti in decasillabi quasi perfetti.

Nel ventaglio di espressioni scelte da Calvino per questo romanzo, prevalgono i termini colloquiali e gli insulti: Calvino si tiene alla larga dal lessico osceno, nonostante la sorella di Pin faccia la prostituta. Da segnalare l’assenza di espressioni molto diffuse come “cazzo”, “stronzo”, “coglioni” e “vaffanculo”. Ecco la lista completa delle parolacce presenti nel romanzo:

[ per approfondire, apri la finestra cliccando sul + qui sotto ]

Le parolacce come musica

Avendo utilizzato a piene mani il turpiloquio nella sua prima opera, Calvino non ha mai avuto un atteggiamento snob o moralista verso le parolacce. Anzi, ne ha fatto oggetto anche di una riflessione molto acuta in un articolo del 1978 (uscito in origine sul “Corriere della sera”, poi raccolto nel saggio “Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società”). Nonostante siano passati 46 anni, è un’analisi ancora attuale. Calvino afferma che le espressioni triviali hanno un “insostituibile valore” per tre motivi.

Avendo utilizzato a piene mani il turpiloquio nella sua prima opera, Calvino non ha mai avuto un atteggiamento snob o moralista verso le parolacce. Anzi, ne ha fatto oggetto anche di una riflessione molto acuta in un articolo del 1978 (uscito in origine sul “Corriere della sera”, poi raccolto nel saggio “Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società”). Nonostante siano passati 46 anni, è un’analisi ancora attuale. Calvino afferma che le espressioni triviali hanno un “insostituibile valore” per tre motivi.

Primo: hanno una forza espressiva ineguagliabile, dovuta alle loro connotazioni negative. Le parolacce sono «una nota musicale per creare un determinato effetto nella partitura del discorso, parlato o scritto», e la loro espressività è data proprio dal fatto che sono «regressive, fallocentriche o misogine». Inutile tentare di addolcirle, come ricordo spesso: le parolacce nascono come colpi sotto la cintura ed è ingenuo pensare di attenuarle.

Il disprezzo per il sesso che molte espressioni sottendono «ha un senso marcatamente conservatore d’affermazione di superiorità su un mondo inferiore. Prova ne è che il turpiloquio non ha mai liberato nessuno. Direi che, spesso, è vero il contrario».

Ma, per avere questi effetti espressivi, le parole oscene «vanno usate al momento giusto» perché «sono esposte più delle altre a un’usura espressiva e semantica, e in questo senso credo ci si debba preoccupare di difenderle: difenderle dall’uso pigro, svogliato, indifferente. Naturalmente, senza tenerle sotto una campana di vetro, o in un “Parco Nazionale”, come preziosi stambecchi verbali: bisogna che vivano e circolino in un “habitat” congeniale. La nostra lingua ha vocaboli di espressività impareggiabile: la stessa voce “cazzo” merita tutta la fortuna che dalle parlate dell’Italia centrale le ha permesso di imporsi sui sinonimi dei vari dialetti. Anche nelle altre lingue europee mi pare che le voci equivalenti siano tutte più pallide. Va dunque rispettata, facendone un uso appropriato e non automatico; se no, è un bene nazionale che si deteriora, e dovrebbe intervenire Italia Nostra».

Insomma, il turpiloquio è un ventaglio di espressioni a cui dobbiamo ricorrere in quanto «riserva di creatività, non in quanto repertorio di voci infiacchite. La grande civiltà dell’ingiuria, dell’aggressione verbale oggi si è ridotta a ripetizione di stereotipi mediocri. Giustamente ha osservato un linguista che dire “inintelligente” è molto più offensivo che dire “stronzo”». L’osservazione vale a maggior ragione oggi, epoca di grande inflazione delle parolacce in diversi contesti: non solo cinema, radio, giornali e tv, ma anche (e soprattutto) Internet. Anche quando si vuole attaccare una persona o un’idea, si utilizzano le solite espressioni logore, senza fantasia.

Insomma, il turpiloquio è un ventaglio di espressioni a cui dobbiamo ricorrere in quanto «riserva di creatività, non in quanto repertorio di voci infiacchite. La grande civiltà dell’ingiuria, dell’aggressione verbale oggi si è ridotta a ripetizione di stereotipi mediocri. Giustamente ha osservato un linguista che dire “inintelligente” è molto più offensivo che dire “stronzo”». L’osservazione vale a maggior ragione oggi, epoca di grande inflazione delle parolacce in diversi contesti: non solo cinema, radio, giornali e tv, ma anche (e soprattutto) Internet. Anche quando si vuole attaccare una persona o un’idea, si utilizzano le solite espressioni logore, senza fantasia.

Secondo: i termini osceni sono le migliori espressioni se si vuole avere un effetto “denotativo diretto”. Per designare quell’organo o quell’atto meglio usare la parola più semplice, quando si intende parlare davvero di quell’organo o di quell’atto. Le parolacce, insomma, servono a chiamare le cose con il loro nome, sono il linguaggio più diretto. Ma con un’avvertenza, purtroppo non approfondita da Calvino: «la trasparenza semantica di una parola è inversamente proporzionale alla sua connotazione espressiva». Tradotto, significa: se una parola è molto ricca di sfumature emotive di significato, diventa una parola oscura. Un esempio? La parola “cazzo” che, quando non designa l’organo sessuale maschile è usata come sinonimo di nulla (cazzata), la stupidità (cazzone), la sorpresa (cazzo!), la noia (scazzo), la rabbia (incazzato), la forza (cazzuto), le vicende private (cazzi miei), l’approssimazione (a cazzo), la parte più sensibile (rompere il cazzo)… Finisce così per significare tutto e il contrario di tutto.

Terzo valore delle parolacce: sono una forma di posizionamento sociale. «L’uso di parole oscene in un discorso pubblico (per esempio politico) sta a indicare che non si accetta una divisione di linguaggio privato e linguaggio pubblico. Per quanto comprenda e anche condivida queste intenzioni, mi sembra che il risultato di solito sia un adeguamento allo sbracamento generale, e non un approfondimento e uno svelamento di verità. Credo poco alle virtù del “parlare francamente”: molto spesso ciò vuol dire affidarsi alle abitudini più facili, alla pigrizia mentale, alla fiacchezza delle espressioni banali. È solo nella parola che indica uno sforzo di ripensare le cose diffidando dalle espressioni correnti che si può riconoscere l’avvio di un processo liberatorio».

Il che è ancor più valido nella nostra epoca in cui i politici di ogni schieramento, da Bossi in poi, hanno fatto del turpiloquio uno degli aspetti costanti della comunicazione: tutti fanno a gara per apparire informali nel linguaggio e nell’abbigliamento, mentre i contenuti politici passano in ombra.

Le guerre e i traduttori di insulti

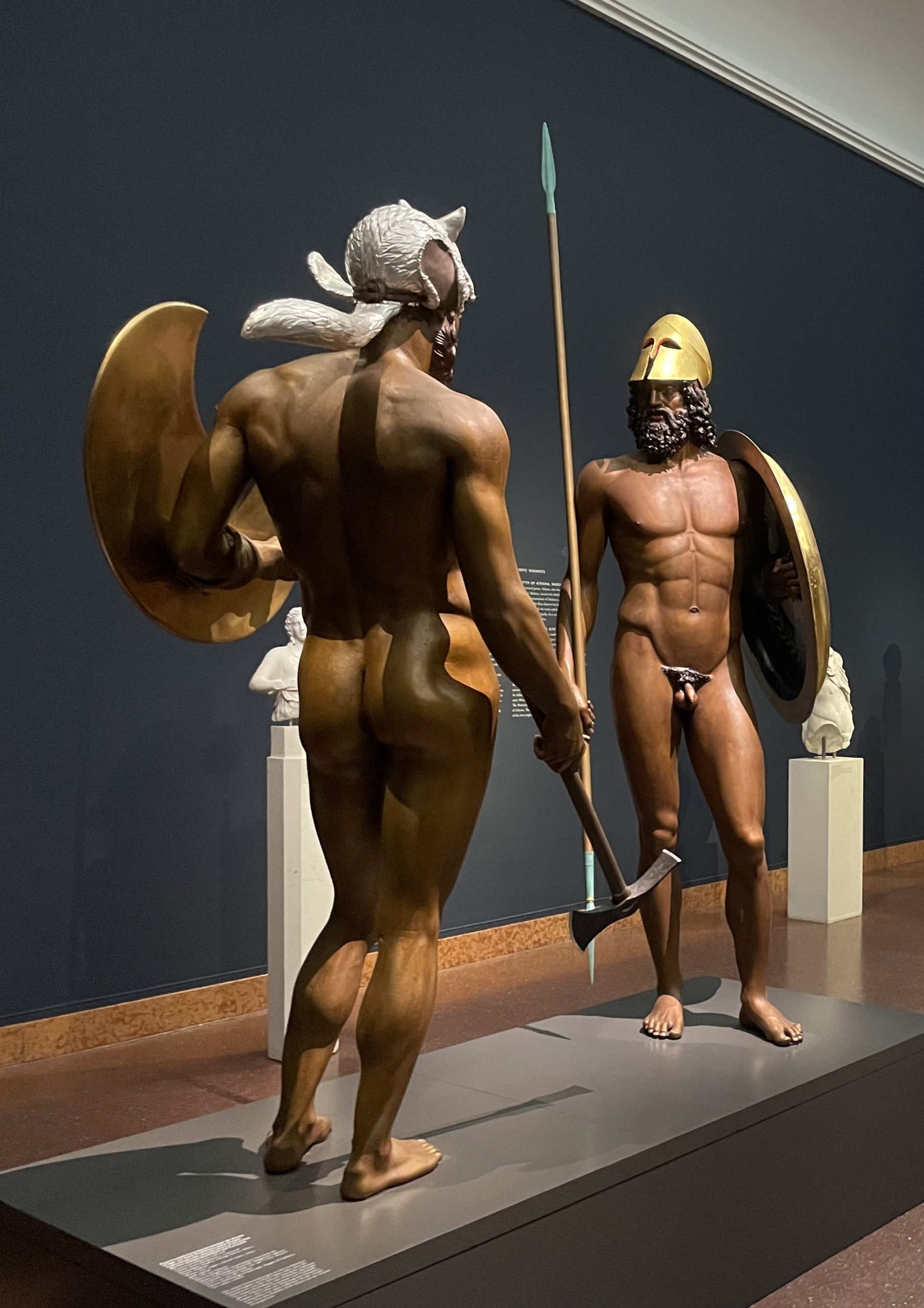

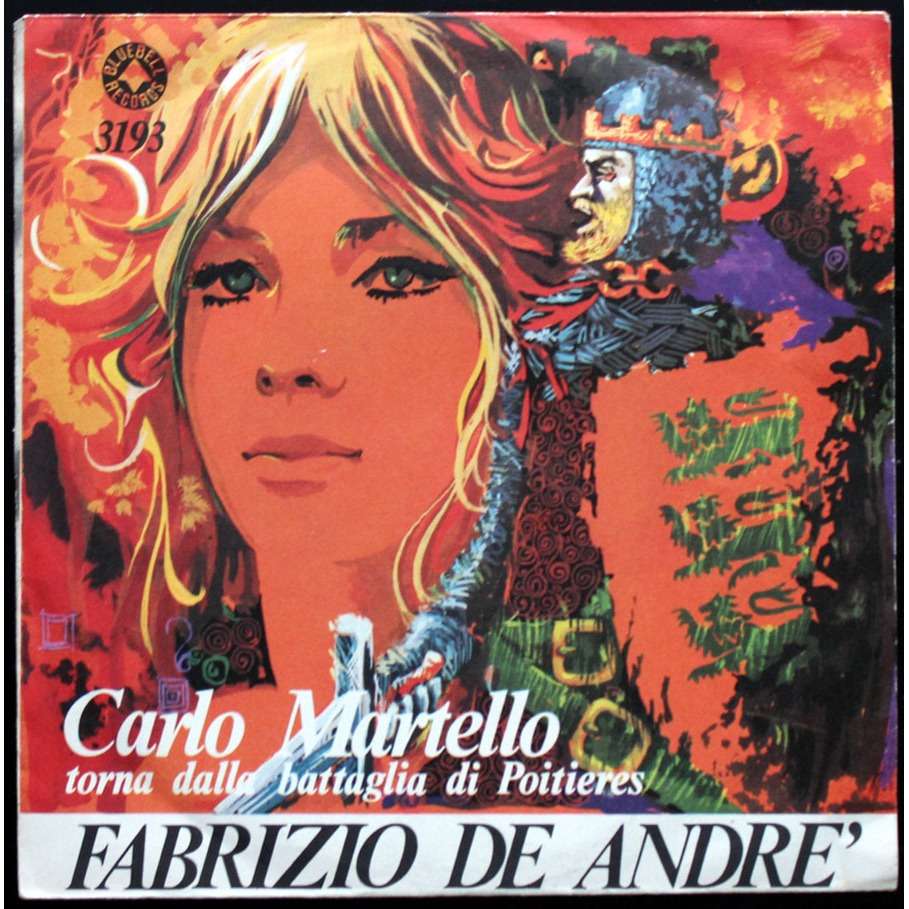

Calvino torna sulle parolacce anche in una sua opera matura, uno dei suoi capolavori: “Il cavaliere inesistente” (1959). Il romanzo è ambientato all’epoca di Carlo Magno, immaginato a scontrarsi con i Mori, ossia gli islamici. Nel primo scontro fra i due eserciti, Calvino scrive che, nelle prime fasi, quando i nemici entrano in contatto fra loro per la prima volta, vi sia un’armata di interpreti che traducono gli insulti pronunciati in arabo, spagnolo e francese.

Cominciavano i duelli, ma già il suolo essendo ingombro di carcasse e cadaveri, ci si muoveva a fatica, e dove non potevano arrivarsi, si sfogavano a insulti. Lì era decisivo il grado e l’intensità dell’insulto, perché a seconda se era offesa mortale, sanguinosa, insostenibile, media o leggera, si esigevano diverse riparazioni o anche odî implacabili che venivano tramandati ai discendenti. Quindi, l’importante era capirsi, cosa non facile tra mori e cristiani e con le varie lingue more e cristiane in mezzo a loro; se ti arrivava un insulto indecifrabile, che potevi farci? Ti toccava tenertelo e magari ci restavi disonorato per la vita. Quindi a questa fase del combattimento partecipavano gli interpreti, truppa rapida, d’armamento leggero, montata su certi cavallucci, che giravano intorno, coglievano a volo gli insulti e li traducevano di botto nella lingua del destinatario.

Cominciavano i duelli, ma già il suolo essendo ingombro di carcasse e cadaveri, ci si muoveva a fatica, e dove non potevano arrivarsi, si sfogavano a insulti. Lì era decisivo il grado e l’intensità dell’insulto, perché a seconda se era offesa mortale, sanguinosa, insostenibile, media o leggera, si esigevano diverse riparazioni o anche odî implacabili che venivano tramandati ai discendenti. Quindi, l’importante era capirsi, cosa non facile tra mori e cristiani e con le varie lingue more e cristiane in mezzo a loro; se ti arrivava un insulto indecifrabile, che potevi farci? Ti toccava tenertelo e magari ci restavi disonorato per la vita. Quindi a questa fase del combattimento partecipavano gli interpreti, truppa rapida, d’armamento leggero, montata su certi cavallucci, che giravano intorno, coglievano a volo gli insulti e li traducevano di botto nella lingua del destinatario.

– Khar as-Sus! – Escremento di verme!

– Mushrik! Sozo! Mozo! Escalvao! Marrano! Hijo de puta! Zabalkan! Merde!

Questi interpreti, da una parte e dall’altra s’era tacitamente convenuto che non bisognava ammazzarli. Del resto filavano via veloci e in quella confusione se non era facile ammazzare un pesante guerriero montato su di un grosso cavallo che a mala pena poteva spostar le zampe tanto le aveva imbracate di corazze, figuriamoci questi saltapicchi. Ma si sa: la guerra è guerra, e ogni tanto qualcuno ci restava. E loro del resto, con la scusa che sapevano dire «figlio di puttana» in un paio di lingue, il loro tornaconto a rischiare ce lo dovevano avere.

Una gustosa trovata narrativa, che ci ricorda un aspetto a cui di solito non pensiamo: gli insulti hanno effetto solo nella misura in cui c’è qualcuno che li riceve, li comprende e dà loro un peso. Altrimenti, sono solo fiato sprecato.

Le parolacce di Dante spiegate bene

Le parolacce di Dante spiegate bene

Camilleri e le 3.109 parolacce di Montalbano

Camilleri e le 3.109 parolacce di Montalbano

Leonardo da Vinci: le parolacce di un genio

Leonardo da Vinci: le parolacce di un genio

Mozart e le parolacce musicali

Mozart e le parolacce musicali

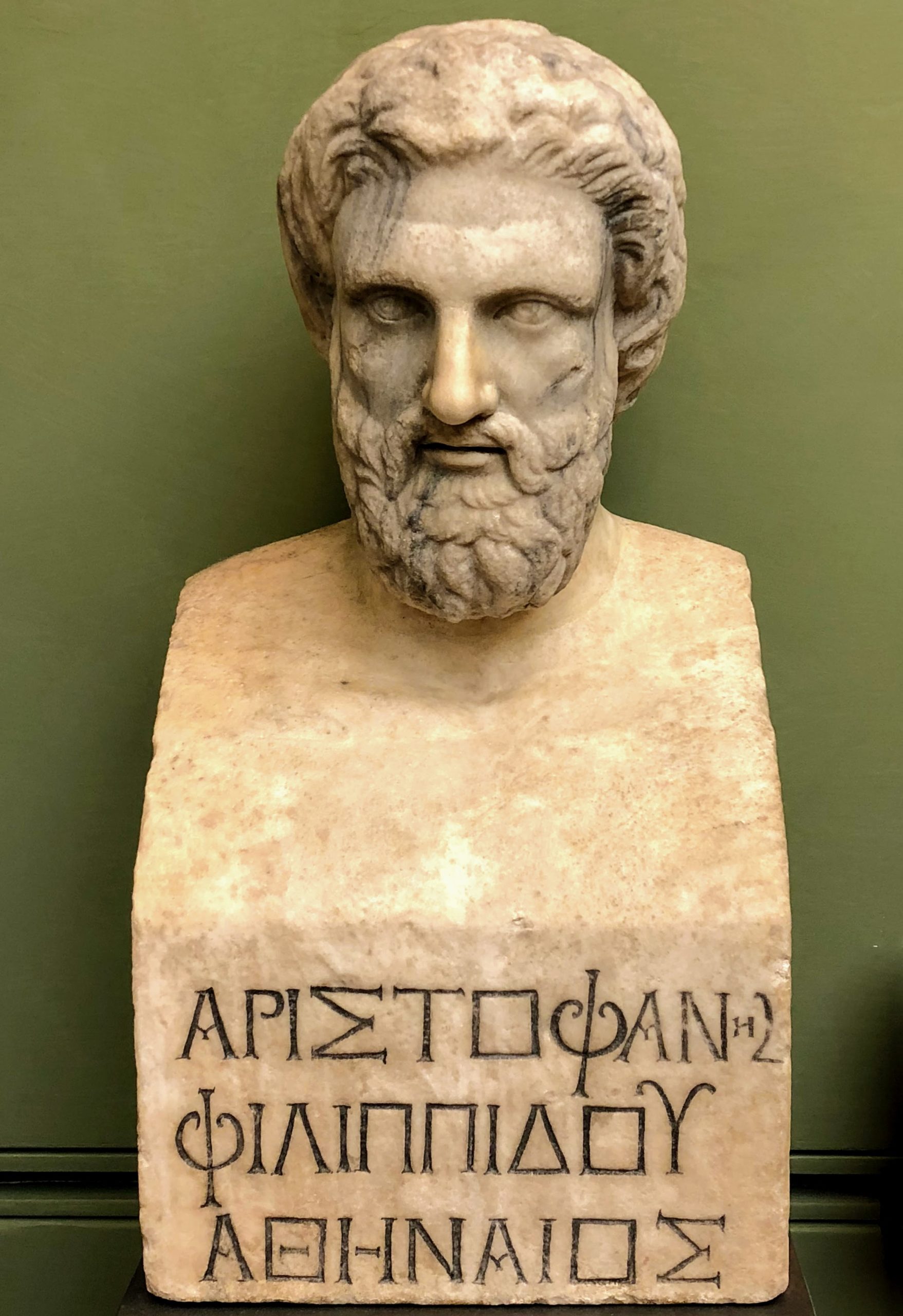

Maschera teatrale in terracotta (200-250 d.C.): fotomontaggio da ASCSA Digital Collections

Gli antichi Greci dicevano parolacce? Eccome: oltre a molte parole colte (metro, atomo, terapia, democrazia…) abbiamo ereditato da loro anche termini volgari, da cacca a culo. E arrivano dall’antica Grecia diversi modi di dire odierni come “fuori di testa”, “schiatta”, “culo rotto” fino al gesto del dito medio. Quando dovevano insultare qualcuno, infatti, gli elleni non erano secondi a nessuno, quanto a fantasia e disprezzo: “locusta”, “montone”, “zotico”, “mangia merda” e “vecchia mummia” sono solo un assaggio del loro ventaglio di insulti, che – ho scoperto – contiene 1.300 espressioni: una stima per eccesso, ma rende l’idea del loro arsenale di espressioni triviali.

E per mandare qualcuno a quel paese utilizzavano espressioni macabre, da “buttati nel baratro” a “che il tuo cadavere sia mangiato dai corvi”. Senza contare gli insulti riservati alle classi basse, agli incolti, agli stranieri, alle prostitute e agli omosessuali passivi. C’è poi un verbo, rhaphanidóo, che significa “ravanellizzare“: era la pena riservata gli adulteri, puniti infilando un ravanello nel sedere depilato con la cenere calda.

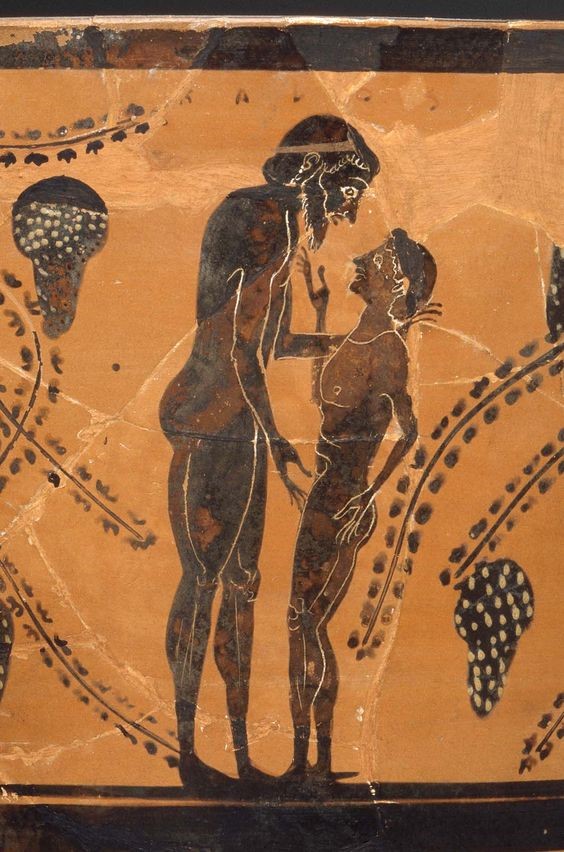

Coppa da vino in ceramica: raffigura il partecipante a un banchetto con un’etera, un’escort (480 a.C.).

Dai Greci, insomma, abbiamo ricevuto non solo parte del nostro lessico, ma anche una prospettiva sul mondo, un modo di guardare la realtà, sia nelle vette del pensiero filosofico che nelle bassezze del turpiloquio. Anche se, come vedremo, accanto a suggestive somiglianze ci sono anche rilevanti differenze, soprattutto nel modo di intendere il sesso: i Greci non erano così libertini come potrebbe apparire a prima vista.

Eppure, il turpiloquio antico non è stato ancora esplorato a fondo: gli studi sono pochi e limitati ad alcuni aspetti, e molti dizionari censurano le espressioni oscene. Nel celebre dizionario Rocci, ad esempio, πέος, cazzo, è indicato come “membro virile”: corretto, ma non fedele. Lorenzo Rocci, del resto, era un gesuita e l’impianto del dizionario – pur aggiornato – risale al 1939, epoca in cui era sconveniente utilizzare termini scurrili. Con questo articolo conoscerete quindi un aspetto della cultura ellenica che nessun professore vi aveva mai insegnato.

Perciò, con buona pace di chi ancora crede che siano un fenomeno moderno, le parolacce risalgono a più di 2mila anni fa: anzi, come ricordavo nel mio libro, quelle greche sono precedute da quelle egizie e babilonesi. Le scurrilità, insomma, sono antiche quanto l’uomo. Questo articolo non vuole essere una rassegna completa sul turpiloquio ellenico (occorrerebbe un libro intero), ma offrirne un’idea concreta e ordinata.

[ per leggere, apri la finestra cliccando sulla striscia blu qui sotto ]

Ho suddiviso le scurrilità elleniche in 4 grandi categorie, seguendo l’impostazione teorica del mio libro: imprecazioni, maledizioni, insulti (comportamentali, etnici, mentali, escrementizi) e oscenità.

1. Imprecazioni

Anche gli antichi greci imprecavano usando i nomi di varie divinità. Le imprecazioni si costruivano prendendo la parola μά (per) e aggiungendo il nome della divinità al caso accusativo, insieme all’articolo: l’equivalente del nostro “per dio!”:

- μά τòν Δία (mà tòn Día): “Per Zeus!”

- μά τήν Ἥραν (mà ten Heran): “Per Hera!”

- μά τήν Ἀθηνᾶν (mà ten Athenân): “Per Atena!”

- γιγγρί (ghingrì): interiezione ingiuriosa traducibile con cazzo!, fanculo!, etc. (dal verbo γίγγρας, gridare)

Interessante notare che anche i Greci cercavano di non pronunciare invano il nome degli dèi, scegliendo eufemismi che usiamo ancora oggi: capperi (να τήν κάππαριν, per il cappero), porco cane (μέν τα κύνα, per il cane), porca l’oca (νά τòν χήνα), per l’oca) e cavolo (μά τήν κράμβην, per il cavolo).

2. Maledizioni

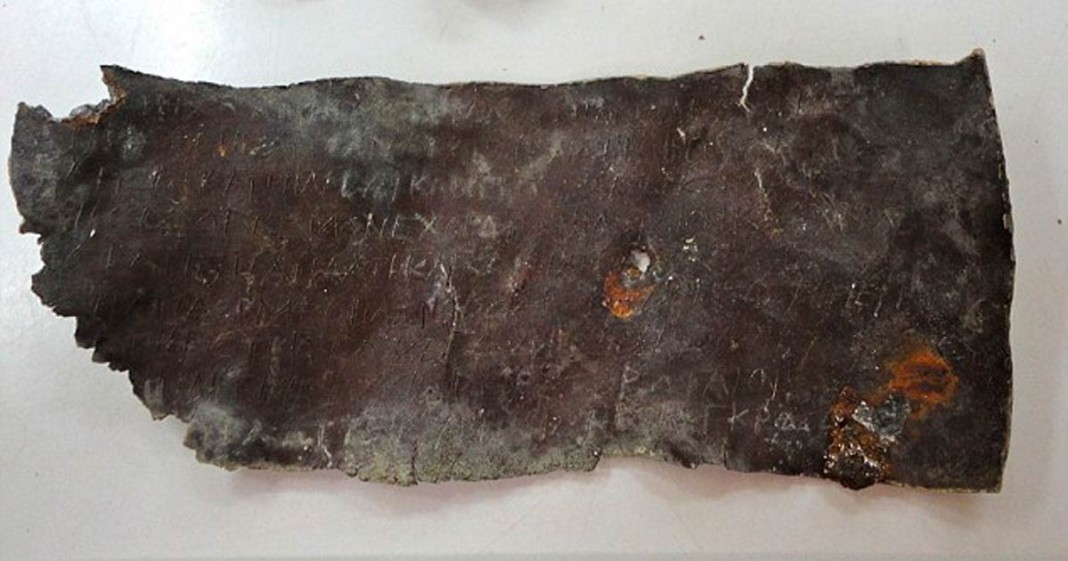

Tavoletta di piombo con incise le maledizioni. I fori sono stati lasciati dai chiodi (4° sec. a.C.)

In questo campo i Greci erano maestri indiscussi. Per augurare il male a qualcuno, facevano ricorso a vere pratiche magiche, come racconto più diffusamente nel mio libro. Prendevano un’unghia o un capello del nemico, pronunciavano su di esso la formula di maledizione e poi lo bruciavano o lo gettavano in un pozzo o in un fiume, con una tavoletta su cui era incisa la maledizione. A volte la tavoletta veniva fissata a una parete con i chiodi, come per trafiggere e inchiodare il destinatario. Nella formula erano citati, con un crescendo meticoloso, tutti gli organi del nemico fino alla sua anima. Gli archeologi hanno trovato numerose tavolette di questo genere.

Per quanto riguarda le espressioni più comuni, la più forte era βάλλ’ εἰς κόρακας (báll eis kórakas): “Vai dai corvi!“. La frase significa: che tu possa morire e restare senza sepoltura, in modo che i corvi mangino il tuo cadavere. Al di là dell’immagine truce, era la peggior maledizione per i greci: pensavano infatti che chi non fosse stato sepolto con un funerale rituale, non sarebbe mai entrato negli Inferi, vagando senza metà per l’eternità: la peggior disgrazia immaginabile. Da questa espressione deriva il verbo ἀποσκορακίζω (aposkorakìzo), mandare ai corvi: l’equivalente del nostro “mandare a quel paese”, dato che in questa espressione “paese” sta per “cimitero”, o mandare all’inferno. L’espressione ha avuto così fortuna da essere sopravvissuta nel greco moderno: “άει στον κόρακα” (aei ston kòraka). Con oltre 2mila anni di vita, è sicuramente il “vaffa” più longevo e antico della Storia.

A proposito di morte, l’equivalente del nostro “Va a morì ammazzato” è ἄπαγ᾽ εἰς τὸ βάραθρον (Àpag’eis tò bàrathron), letteralmente “vai nel baratro, nel precipizio”. Da segnalare anche le espressioni ἀποφθείρομαι (apoftheiromai) e ἀπòλοιο (apòloio) che tu sia distrutto, ἔρρε (èrre!) va in malora! e il notevole διαρραγείης (diarraghèies) scoppia!, crepa! equivalente del napoletano “puozze schiattà” (se volete approfondire le maledizioni in italiano e nei dialetti, ne ho parlato qui).

L’espressione ἐκκορηθείς συ γε (ekkorethèis sý ghè) significa “che tu sia spazzato via”: è l’equivalente del nostro “fuori dai coglioni”. Ma i Greci sapevano anche essere leggeri: l’espressione “datti all’ippica” (Iππευε, Ìppeue) è farina del loro sacco.

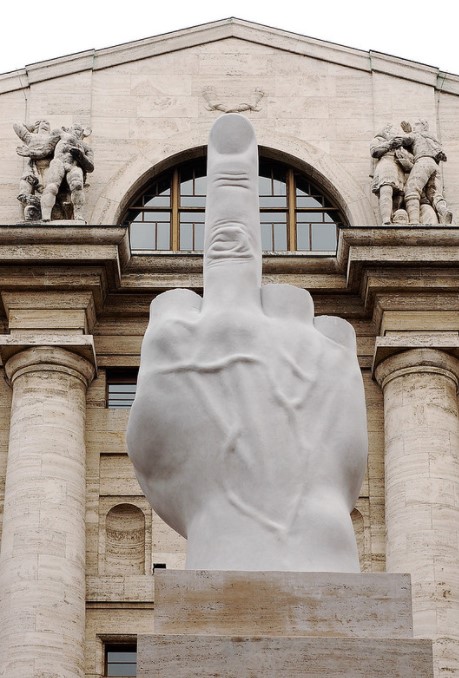

La scultura L.O.V.E. di Maurizio Cattelan di fronte alla Borsa di Milano.

E’ il gesto insultante più noto al mondo, ed è un segno fallico: agitato di fronte a un interlocutore diventa un gesto di sfida, di scherno, di minaccia, dato che fra gli animali esibire il fallo è simbolo di preminenza ed autoaffermazione. Ebbene, questo gesto molto diffuso nella cultura angloamericana, è nato in area mediterranea nel 423 a.C., anno in cui Aristofane scrisse la commedia “Le nuvole”. O, quantomeno, questa è la testimonianza scritta più antica che abbiamo di questo gesto, che sicuramente era già molto diffuso ben prima di Aristofane.

Ai versi 650-654 della commedia c’è uno scambio di battute fra Socrate e Strepsiade, un vecchio e rozzo contadino. Il brano gioca il suo effetto comico sull’ambiguità del termine dàktulos, che significa dito ma è anche il dattilo, unità di misura della poesia (una sillaba lunga seguita da due brevi). Ecco lo scambio di battute:

SOCRATE: Ma va’ all’inferno, razza di cafone imbecille! Figurarsi coi ritmi come sei bravo

STREPSIADE: Roba che si mangia? A che mai potrà tornare utile?

SOCRATE: In primo luogo a figurare in società, distinguendo i ritmi di battaglia da quelli che si scandiscono col dito

STREPSIADE: Col dito?

SOCRATE: Sì

STREPSIADE: Ma quelli li conosco!

SOCRATE: E cioè?

STREPSIADE: Ecco qua il dito. Ce n’è un altro? A dir la verità, quand’ero ragazzetto, c’era questo [ e mostra il medio ]

SOCRATE: Sei uno stupido cafone.

3. Insulti

Il vocabolario dei Greci era molto ricco di insulti, che riflettono la loro mentalità snob, che disprezzava ignoranti, poveri e stranieri. I Greci insultavano in particolar modo chi svolgeva lavori umili: «sebbene gli ateniesi della classe operaia fossero cittadini a pieno titolo sia legalmente che ideologicamente, erano tuttavia ritenuti (da alcuni) inadatti a esercitare tutti i diritti di cittadinanza» spiega la professoressa Kamen. Dunque, termini come πονηρός (poneròs), plebeo, diventa sinonimo di miserabile, cattivo, mentre il termine αγοραίος (agoràios, letteralmente “piazzista”), mercante, aveva una sfumatura di disprezzo perché i mercanti erano visti come elementi estranei all’economia delle città-Stato. Di tutte le occupazioni umili, i pellettieri (σκυτοδέψης, skutodèpses) e i calzolai (σκυτοτόμος , skutotòmos) erano i più disprezzati perché all’umiliazione di un’attività manuale abbinavano una carnagione pallida, poiché restavano tutto il giorno chiusi in casa: «il pallore, infatti, era associato alla femminilità» ricorda la Kamen. Per una società guerriera quale era quella greca, il concetto di onore – ossia di reputazione pubblica – era centrale: «dire che qualcuno si sottraeva alla leva o mostrava codardia sul campo di battaglia, anche per scherzo, significava metterne in discussione le qualifiche e la capacità di prestare servizio cittadino in una polis democratica» aggiunge la Kamen.

Se qualcuno diceva insulti pesanti contro un defunto, era passibile di giudizio per κακηγορία (kakēgoría, insulto verbale); i vivi potevano intentare una causa solo se erano stati insultati davanti ad altri testimoni (come nella moderna diffamazione): ma doveva condividere la multa del risarcimento con lo Stato. Gli insulti puniti più duramente erano quelli che implicitamente accusavano qualcuno di aver commesso un reato: assassino, disertore, e simili. In termini moderni, i casi di calunnia.

Fra gli insulti generici si ricordano κατάῥατος (kataràtos) maledetto (da araomai, pregare, nel senso di imprecare, maledire) e παγκατάρατος (pankatàratos) stramaledettissimo.

[ per leggere, apri la finestra cliccando sulla striscia blu qui sotto ]

4.Le parole del sesso

Scena erotica su ceramica apula (4 sec. a.C.)

Il lessico osceno è ricchissimo, ed è normale: anche le lingue moderne sfruttano la forza dei tabù sessuali per creare espressioni volgari, utilizzate non solo per designare genitali e atti sessuali, ma anche per stigmatizzare comportamenti considerati aberranti o esecrabili (come l’adulterio, la prostituzione, il sesso anale e orale, come vedremo). I termini erotici, infatti, esprimono anche una visione morale e sociale. Ma prima di illustrare quest’ultima, parto dai termini osceni, che designano genitali, zone erotiche e atti sessuali. Da notare che già le antiche greche usavano i dildo in pietra, cuoio, o legno: forse perché i loro partner erano spesso impegnati in guerre, politica o esercitazioni militari.

Termini osceni

[ per leggere, apri la finestra cliccando sulla striscia blu qui sotto ]

Etica sessuale

La gioventù di Bacco: dipinto di William-Adolphe Bouguereau (1884).

Se immaginate la civiltà greca come libertina e dissoluta, beh: sbagliate. In realtà, i Greci (e anche i Romani) ponevano un forte accento sull’idea di moderazione e autocontrollo: la σωφροσύνη (sophrosýne, per i Romani temperantia). Quindi bandivano tutti gli eccessi, compresi quelli sessuali. Pare che anche le orge, in realtà, fossero ben poco diffuse: secondo il professor Alastair Blanshard, della Scuola di ricerche filosofiche e storiche dell’università di Sydney, le orge dei Greci e dei Romani furono per lo più un’invenzione propagandistica dei cristiani, per dipingere come dissoluta la civiltà pagana. Lo stesso termine, “orgia”, significa di per sé culto segreto, cerimonia iniziatica, sacrificio: non ha alcuna implicazione sessuale. Ciò non toglie, tuttavia, che alcuni di questi riti potessero comprendere atti sessuali propiziatori della fertilità, ma a fini sacri, di congiungimento col divino.

I Greci, comunque, vivevano la sessualità in modo peculiare. Innanzitutto disprezzavano chiunque corteggiasse i ragazzi (della cosiddetta “pederastia” parlerò più avanti), non si sposasse o si masturbasse. Era considerato vergognoso e poco virile: nelle sue commedie Aristofane prende in giro incessantemente gli uomini di questo genere. Sicuramente era una società guerriera e maschilista: a Sparta, dove gli uomini passavano gran parte del tempo fra loro, se un uomo non riusciva ad avere un figlio dalla moglie aveva il diritto legale di “prestarla” ad altri affinché la mettessero incinta, senza bisogno – pare – del consenso della donna.

E certamente i Greci non erano paladini dell’amore libertino: basti pensare non solo agli spregiativi riservati agli adulteri (μοιχαλίς moichalis, cornificatrice, adultera), ma anche a un verbo ῥαφανιδόω (rhaphanidóo): “ficcare un ravanello nel culo di qualcuno“. Era la punizione riservata a chi faceva sesso con la moglie di un altro, preceduta dalla depilazione del sedere con cenere calda o pece. Potrebbe sembrare poca cosa viste le piccole dimensioni, ma voglio ricordare che la sua radice è piccante grazie alla presenza di glucosinolati. Era dunque una umiliazione pubblica, una punizione popolare praticata dal marito tradito e dai suoi parenti o amici, che si prendevano la soddisfazione di ridicolizzare l’amante facendolo correre dolorante con il ciuffo di foglie che usciva dal sedere. A questo si aggiungeva la possibilità, per il marito, di ristabilire il proprio onore uccidendo la moglie fedifraga.

E certamente i Greci non erano paladini dell’amore libertino: basti pensare non solo agli spregiativi riservati agli adulteri (μοιχαλίς moichalis, cornificatrice, adultera), ma anche a un verbo ῥαφανιδόω (rhaphanidóo): “ficcare un ravanello nel culo di qualcuno“. Era la punizione riservata a chi faceva sesso con la moglie di un altro, preceduta dalla depilazione del sedere con cenere calda o pece. Potrebbe sembrare poca cosa viste le piccole dimensioni, ma voglio ricordare che la sua radice è piccante grazie alla presenza di glucosinolati. Era dunque una umiliazione pubblica, una punizione popolare praticata dal marito tradito e dai suoi parenti o amici, che si prendevano la soddisfazione di ridicolizzare l’amante facendolo correre dolorante con il ciuffo di foglie che usciva dal sedere. A questo si aggiungeva la possibilità, per il marito, di ristabilire il proprio onore uccidendo la moglie fedifraga.

Della punizione del ravanello parla, ancora una volta, Aristofane, sempre nelle “Nuvole”. C’è un dialogo fra due personaggi, “Discorso giusto” (la personificazione dei valori tradizionali) e “Discorso ingiusto” (i nuovi filosofi, capaci solo di ammaliare con le parole), in cui quest’ultimo esalta le capacità retoriche dicendo che possono salvare da situazioni difficili:

DISCORSO INGIUSTO: Se anche ti beccano in flagrante adulterio, basta dire che non hai fatto nulla di male e rovesciare tutto su Zeus: anche lui cede all’amore delle donne. Tu, che sei mortale, come puoi essere più forte di un dio?

DISCORSO GIUSTO: E se per averti dato retta gli infilano un ravanello nel culo e lo depilano con la cenere calda, potrà negare di essere un rottinculo?

Scandalo e spregio – basti ricordare la vicenda teatrale di Edipo – erano riservati anche a chi commetteva incesto: μητροκοίτης (metrokoítès: lett: chi va a letto con la madre). In qualche modo è progenitore dell’inglese “motherfucker” (chi si fotte la madre), anche se quest’ultimo ha un significato metaforico più che letterale: significa “persona senza scrupoli, figlio di puttana, bastardo”.

[ per leggere, apri la finestra cliccando sulla striscia blu qui sotto ]

In sintesi, i Greci (e anche i Romani) percepivano come innaturale, immorale e vergognoso qualsiasi atto sessuale in cui un uomo adulto nato libero mostrasse sottomissione. Per capire quanto fosse complessa la loro etica, ricorda McDaniel, questi atti sessuali stigmatizzati includono:

- una donna (o un uomo) con un ruolo passivo nel sesso, ovvero penetrato

- una donna che succhia il pene di un uomo (perché controlla l’atto e non è una semplice ricevente passiva)

- un uomo che esegue il cunnilingus su una donna (perché l’uomo si sottomette alla donna)

- una donna che penetra un uomo o un ragazzo con un dildo (perché questo rappresenta un’inversione di ciò che percepivano come l’ordine naturale)

- un maschio adulto che si masturba (perché questo dimostra che non è abbastanza dominante e mascolino da trovare una donna, un adolescente o una persona schiava da penetrare)

- una donna che ha qualsiasi tipo di relazione sessuale con un’altra donna (perché rappresenta una donna che tenta di assumere il ruolo che credevano dovesse essere ricoperto da un uomo).

Altro che libertini…

Questo articolo è dedicato al prof. Vittorio Praga, che mi ha aperto le porte del Greco antico, questa meravigliosa lingua, per i 5 anni del liceo classico.

E ha pure rivisto questo articolo.

Grazie prof!

Di questo studio hanno parlato AdnKronos, Rtl 102.5, La Sicilia, Cremona Oggi, Tiscali cultura, La Svolta, Meteoweb, Day Italia news, Crema oggi, Tv7, La cronaca 24

E ne ho parlato anche a Radio Rai 1 nel programma Il Mondo nuovo

The post Le parolacce degli antichi Greci first appeared on Parolacce.]]>

L’uso di parolacce come password è abbastanza diffuso.

Dite la verità: almeno una volta avete usato una parolaccia come password. Beh, siete in ottima compagnia: secondo una ricerca su 50 Paesi, fra le 200 password più usate nel mondo figurano anche 2 parolacce: fuckyou (fottiti, 56° posto, scelta da oltre un milione e mezzo di persone) e fuckyou1 (fottiti1, 131° posto, 853mila persone). Cosa succede in Italia? E qual è il Paese che ne usa di più?

La ricerca, fatta da NordPass, un servizio di gestione delle password, ha esaminato oltre 275 milioni di parole d’ordine (275.699.516, per la precisione). Ed è interessante: la password è una chiave nascosta per accedere a diversi servizi su Internet. Ed è strettamente legata alla nostra identità: solo noi la conosciamo.

Guardare le password più usate è un viaggio nella fantasia (spesso scarsa: la parola d’ordine più diffusa, e la meno sicura, è 123456) e soprattutto nelle passioni nascoste delle persone: amici, familiari, amori (i nomi propri spopolano in tutte le lingue), squadre sportive (inter, juve), film (starwars, pokemon), cibi (chocolate), cantanti (eminem, onedirection), frasi fatte (ciaociao, Iloveyou) e così via.

Chi ne usa di più, chi ne usa di meno

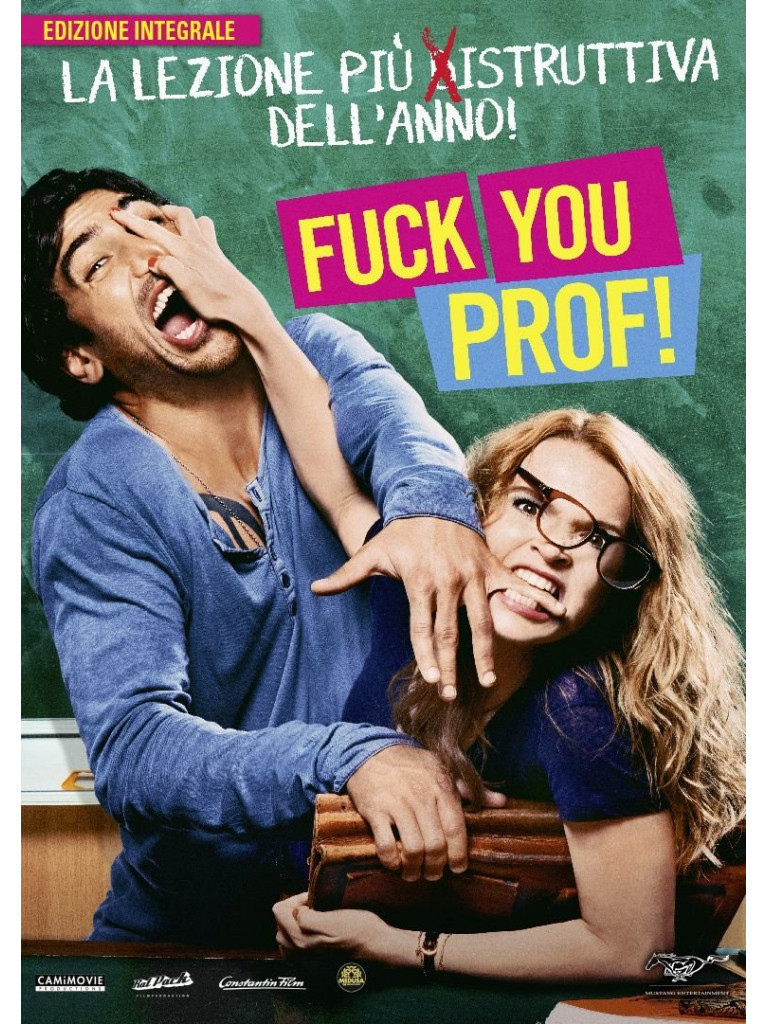

“Dick” (cazzo) non è abbastanza duro (come parola d’ordine): campagna svedese per scoraggiare l’uso di parolacce come password.

Ma che cosa spinge a scegliere una parolaccia come password? La ricerca non lo dice, ma è facile intuirlo: è un invisibile sfogo verso l’ennesima richiesta di creare una password, un modo per ribellarsi senza troppi sforzi di fantasia. Gran parte delle espressioni usate, infatti, sono maledizioni (vaffanculo) o insulti (stronzo). Altre, invece, sembrano scelte più per una forma di trasgressione privata, usando termini escrementizi (cacca) o osceni (cazzo).

Ma qual è la nazione che sceglie più parolacce come password? Ho fatto una ricerca, limitandomi alle 14 nazioni dove si parlano lingue che conosco: inglese (Usa, Regno Unito, Canada, Irlanda, Australia), portoghese (Portogallo, Brasile), spagnolo (Spagna, Cile, Colombia, Messico), francese (Francia, Svizzera), tedesco (Germania). Più l’Italia, ovviamente. Non è uno scenario completo (segnalazioni su altri Paesi saranno benvenute), ma tutto sommato abbastanza rilevante: e dunque, quali Paesi hanno usato più volgarità?

Iniziamo da quelli che non ne hanno utilizzata neppure una: sono Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Francia.

Ma non è l’unica sorpresa. Il Paese dove se ne usano di più sono gli Stati Uniti, seguiti da Italia e Germania (che però ci supera per numero totale di utilizzatori). Il Canada è la nazione dove una parolaccia risulta fra le prime 25 password più scelte (fuckyou, al 23° posto assoluto).

Per quanto riguarda l’Italia, il primo dato è impressionante: oltre 213mila persone, nel campione esaminato, hanno scelto una parolaccia come password. La parolaccia più scelta è vaffanculo, seguita da una bestemmia (unico caso al mondo, per quanto ho verificato); seguono cazzo, cazzone e cacca: uno scenario diverso rispetto alla classifica delle parolacce più usate nel linguaggio parlato, dove cazzo è al primo posto e vaffanculo al 10°.

Qui sotto l’elenco completo. Con una curiosità: la parolaccia più difficile da craccare per un hacker, stando a quanto afferma NordPass, è la spagnola tuputamadre (quella troia di tua madre), il tempo stimato necessario per decifrarla è di 4 mesi. E’ seguita da vaffanculo, craccabile in 12 giorni di lavoro. Probabilmente il tempo per scoprirla è direttamente proporzionale alla lunghezza, oltre che alla complessità della parola: ci vogliono solo 10 secondi per scoprire “cazzo” o “cacca”.

La classifica delle password volgari

| Paese (parolacce censite) | parolacce | posizione e utilizzatori |

| USA (6) 366.791 persone |

fuckyou (fottiti)

fuckyou1 (fottiti1) asshole (buco di culo, stronzo) fuckyou2 (fottiti2) asshole1 (buco di culo1) pussy (fica) |

30°, 178.545

81°, 118.720 152°, 66.133 196°, 51.522 |

| ITALIA (5) 213.112 persone |

vaffanculo

porcodio cazzo cazzone cacca |

39°, 76.981

98°, 42.098 121°, 36.737 138°, 34.744 198°, 22.552 |

| GERMANIA (4) 314.729 persone |

fuckyou (fottiti)

ficken (scopare) fuckme1 (fottimi1) |

31°, 155.125

57°, 78.106 70°, 53.566 179°, 27.932 |

| CANADA (3) 73.673 persone |

fuckyou (fottiti)

asshole (stronzo, buco di culo) |

23°, 39.626

67°, 20.593 133°, 13.454 |

| MESSICO (3) 13.158 persone |

caca (cacca)

popo (pupù) pendejo (stupido, vigliacco) |

151°, 4.575

152°, 4.509 166°, 4.074 |

| CILE (3) 5.729 persone |

chupalo (succhialo)

mierda (merda) caca (cacca) |

112°, 2.205

130°, 1.932 154°, 1.592 |

| SPAGNA (2) 31.469 persone |

mierda (merda)

tuputamadre (la puttana di tua madre) |

37°, 20.402

112°, 11.067 |

| AUSTRALIA (2) 15.169 persone |

fuckyou (fottiti)

boobies (tette) |

81°, 10.903

199°, 4.266 |

| COLOMBIA (2) 3.076 persone |

poop (cacca)

fuckyou (fottiti) |

146°, 1.750

190°, 1.326 |

| SVIZZERA (2) 4.111 persone |

fuckyou (fottiti)

arschloch (buco di culo, stronzo) |

53°, 2.266

90°, 1.845 |

| BRASILE (1) 9.657 persone |

buceta (fica) | 127°, 9.657 |

Se vi è piaciuto questo articolo, potrebbero interessarvi anche questi:

Dante ha inserito espressioni scurrili nella “Divina commedia” (montaggio su ritratto di Botticelli, 1495).

Si può fare poesia di altissimo livello usando le parolacce? Sì, e c’è un esempio clamoroso: la “Divina commedia”. Nel suo capolavoro, infatti, Dante Alighieri ha inserito 11 espressioni volgari, compresa una bestemmia e un ritratto squalificante di Maometto. Tanto che nel corso dei secoli – e persino quest’anno – la sua opera è stata pesantemente criticata, da Petrarca in poi, e più volte censurata. Reazioni spropositate, da parte di chi non ha capito la sua arte: la “Divina commedia” è un poema universale, che ritrae tutte le sfumature dell’animo umano. Perciò ha mescolato volutamente diversi registri linguistici – aulici e grotteschi, intellettuali e popolareschi, celestiali e terreni. Ha saputo, insomma, mescolare “alto” e “basso” come solo i grandi poeti sanno fare. Un altro esempio di questo livello è William Shakespeare.

Le parolacce, in particolare, sono servite a Dante per descrivere le peggiori bassezze dell’animo umano, a creare effetti comici e anche a dar voce alle sue passioni religiose, politiche e morali esprimendo la sua profonda indignazione. Dante modellava la lingua a seconda dei personaggi e delle situazioni che voleva descrivere.

Nel 700° anniversario della sua morte, ho deciso quindi di approfondire il turpiloquio di Dante, che probabilmente a scuola non vi hanno raccontato. In questo articolo troverete tutte le strofe (e relative spiegazioni) che contengono parole volgari, così potrete capire le precise ragioni artistiche che lo hanno indotto a usarle: Alighieri infatti ha sempre scelto con grande cura il lessico nel suo poema.

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]

Le radici del turpiloquio: realismo e Bibbia

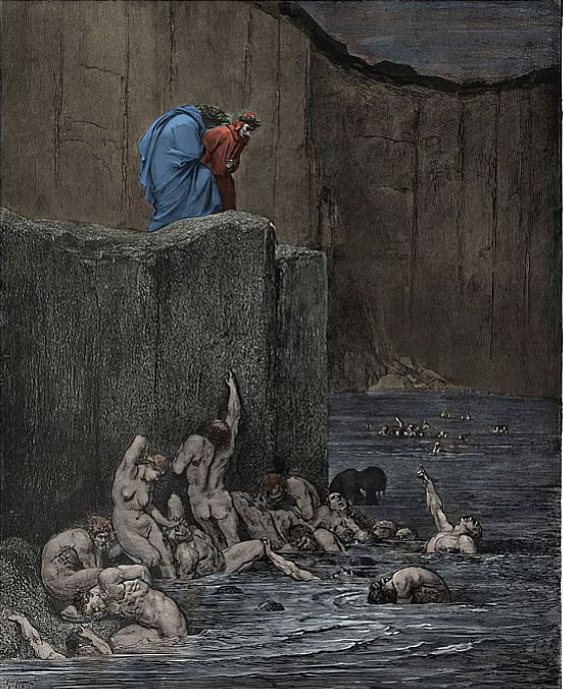

Dante e Virgilio guardano gli adulatori (Gustave Dore, 1885).

Dante usò la lingua del popolo, il “volgare”, ponendo le radici del lessico italiano. La sua lingua è una tavolozza espressiva multiforme, che va dai termini più bassamente popolari a quelli aulici. Dante, insomma, non si fa problemi a introdurre anche i registri bassi se sono funzionali alle sue esigenze narrative.

Ma c’è un’altra radice, giustamente sottolineata dal filologo Federico Sanguineti: la Bibbia. In molti passi dell’Antico Testamento, ma anche nell’Apocalisse, infatti, i profeti non esitano a citare gli escrementi e le prostitute per esprimere la loro riprovazione nei confronti degli empi, siano essi singole persone o interi popoli. Trovate esempi in abbondanza nel mio libro, che potrà farvi compagnia quest’estate.

Non è un caso che le parolacce più usate da Dante siano proprio “puttana” e “merda”: esprimono entrambe il disprezzo verso la dissolutezza morale, il disgusto per chi ha una condotta empia, la condanna verso persone che hanno piegato la propria anima al male.

Com’era prevedibile, nessuna delle espressioni scurrili trova posto nel Paradiso, dove avrebbero contaminato i temi e gli ambienti più elevati. La maggior parte (7) sono nell’Inferno, le altre 4 nel Purgatorio. Il canto con la maggior presenza di parolacce è il 18° dell’Inferno dedicato a ruffiani e seduttori: persone che, evidentemente, suscitavano la maggiore ira in Dante. Per uno abituato a cantarle chiare – come si vede nella “Divina commedia” – è più che comprensibile.

Statistiche e censure, antiche e moderne

Andrea di Buonaiuto, discesa al Limbo nel cappellone degli Spagnoli in Santa Maria Novella a Firenze (1365).

In tutto il poema Dante usa 11 volte 6 diverse espressioni scurrili: puttana, bordello, merda, culo, fiche, poppe. Pochissime: dato che la Divina Commedia ha in tutto 101.698 parole, il turpiloquio rappresenta lo 0,01%: un’esigua minoranza, circa un ventesimo di quante ne diciamo oggi nel parlato quotidiano (vedi le statistiche che ho ricavato qui). Eppure sono significative: hanno attirato l’attenzione degli intellettuali dell’epoca e per molti secoli a venire.

Già Petrarca, intellettuale d’élite, precisava di non provare invidia per Dante che era apprezzato da “tintori, bettolai e lanaioli”, cioè la plebe. E un altro umanista dell’epoca, Niccolò Niccoli, sosteneva addirittura che Dante andrebbe allontanato dal circolo esclusivo degli umanisti “per esser consegnato a farsettai, panettieri e simili essendosi egli stesso espresso in modo tale da sembrare voler stare a proprio agio solo con un pubblico di bassa estrazione sociale e culturale”. Insomma, la scelta di inserire termini popolari e volgari è stata un atto di coraggio in un’epoca in cui la cultura era un fatto elitario, snob, aristocratico.

Non stupisce, quindi, che quelle 11 parolacce sono state spesso censurate dai copisti che trascrivevano l’opera. Il filologo Federico Sanguineti ricorda che già nel 1300 Francesco di ser Nardo da Barberino sostituì “merda” con «feccia» (Inferno, 18°); nel codice Barberiniano latino 3975 sono anneriti gli endecasillabi in cui è denunciato il «puttaneggiar» della Chiesa (Inferno 19°). Il codice Canoniciano 115 nella bestemmia di Vanni Fucci (Inferno 25°) la parola «Dio» è sostituita da puntini sospensivi. E la censura prosegue anche oggi: quest’anno una casa editrice, Blossom Books, ha pubblicato una versione olandese della “Divina commedia” per ragazzi in cui è stato cancellato Maometto, per evitare che l’episodio risultasse «inutilmente offensivo per un pubblico di lettori che è una parte così ampia della società olandese e fiamminga». Ricordiamo infatti che Maometto è trattato come uno scismatico che ha diviso al suo interno il cristianesimo, e soprattutto è raffigurato con orrende e grottesche mutilazioni.

The post Le parolacce di Dante, spiegate bene first appeared on Parolacce.]]>

La T-shirt che contesta Salvini.

L’ultima T-shirt ha fatto infuriare i leghisti: ritrae Matteo Salvini mentre si scatta un selfie su un piedistallo. Indossa lo stesso diadema a 7 raggi della Statua della Libertà. Ma il titolo è ben diverso: “The statue of idiocy“, la statua dell’idiozia. Beffa nella beffa, il ricavato delle sue vendite è devoluto alla nave della Ong “Sea Watch”. Chi di felpe ferisce…

Le T-shirt, infatti, hanno aperto la strada a un insolito matrimonio: quello fra la moda e le parolacce. E non da oggi: negli ultimi 50 anni, infatti, le magliette sono state usate non solo per promuovere marchi, celebrare rockstar o veicolare slogan ideologici. Sono diventate una lavagna espressiva con cui esprimere la propria identità, sfogare emozioni forti, polemizzare, dire battute: così hanno diffuso il turpiloquio nel prêt-à-porter, rendendolo spiritoso, provocatorio, perfino blasfemo. Un fenomeno isolato, tipico dell’abbigliamento goliardico da strada?

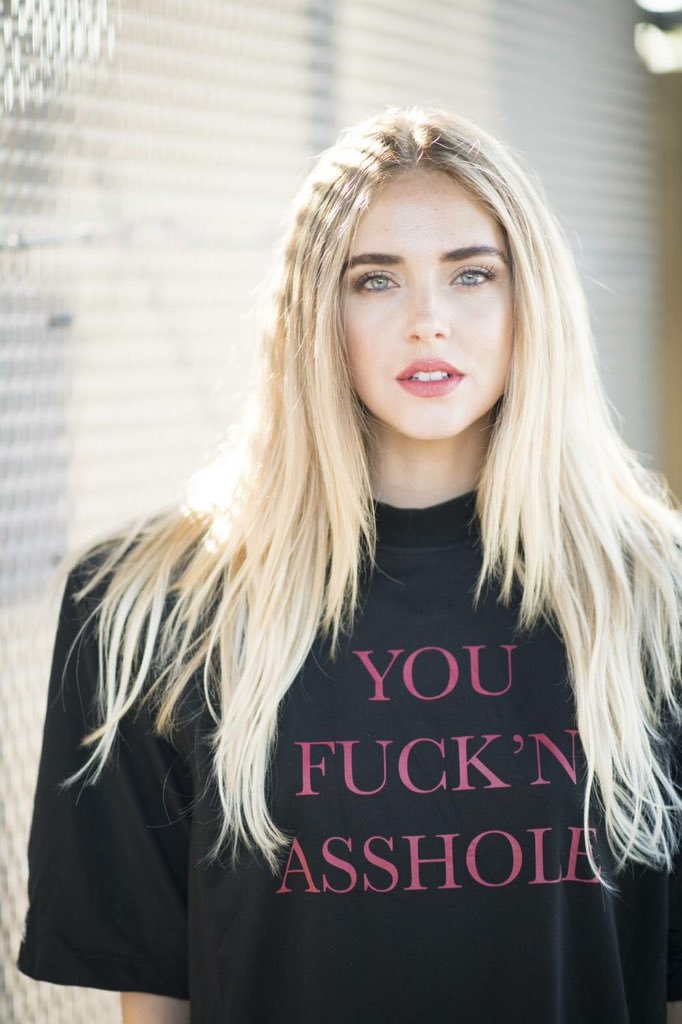

Chiara Ferragni e la T-shirt di Vetements.

Tutt’altro. Da qualche tempo, le T-shirt scandalose sono entrate anche nella moda ufficiale: diverse firme hanno lanciato singoli capi o intere linee con scritte volgari. La prima stilista che le ha lanciate è stata l’anarchica Vivienne Westwood già negli anni ’70, ma era ancora una cultura underground. Ma negli ultimi anni ha contagiato anche gli stilisti più noti: la T-shirt griffata “Vetements” con la scritta “You fuckin’ asshole” (tu, stronzo del cazzo) ha sfilato a Parigi ed è venduta a quasi mille dollari. L’ha indossata anche la trend setter Chiara Ferragni. Altri marchi famosi, come “Supreme“, hanno lanciato modelli volgari.

Le parolacce, infatti, “spaccano”: attirano l’attenzione, fanno scandalo, rompono gli schemi, esprimono schiettezza, humor o ribellione. Nel mondo della moda, sempre affamato di originalità e visibilità, sono una scorciatoia efficace per finire sotto i riflettori e accreditarsi come ribelli schietti e fuori dal coro. Col rischio, però, di perdere quell’aura di raffinatezza che dovrebbe circondare i capi di moda.

Il fenomeno è planetario. In Italia esistono diversi brand dai nomi scurrili: da “Figa power” a “F**K“, fino a “Vaffanculo“. Su 60 marchi volgari registrati all’Ufficio marchi italiano, infatti, il 35% è usato proprio per denotare capi d’abbigliamento. E’ vera creatività o solo espedienti effimeri per far parlare di sè?

Qui sotto potete ammirare le 21 magliette scurrili che hanno segnato la moda e il costume negli ultimi 50 anni. Compreso l’ultimo, che ha appena sfilato – facendo scandalo – sulle passerelle della Settimana della moda a Londra. Se ne avessi dimenticata qualcuna di meritevole, segnalatela nei commenti.

[ fai clic sul + per espandere la finestra qui sotto ]

1) Il dito medio

Una mano in primo piano che brandisce un enorme dito medio: non occorrono scritte esplicative per questa T-shirt che è diventata un classico. Soprattutto la versione a lato, in cui lo stile vintage attenua in parte il significato volgare del gesto. Che è stato riprodotto in infinite varianti e brandito da vari personaggi: da Johnny Cash ai Simpson, fino alla mano fotografata ai raggi X.

Una mano in primo piano che brandisce un enorme dito medio: non occorrono scritte esplicative per questa T-shirt che è diventata un classico. Soprattutto la versione a lato, in cui lo stile vintage attenua in parte il significato volgare del gesto. Che è stato riprodotto in infinite varianti e brandito da vari personaggi: da Johnny Cash ai Simpson, fino alla mano fotografata ai raggi X.

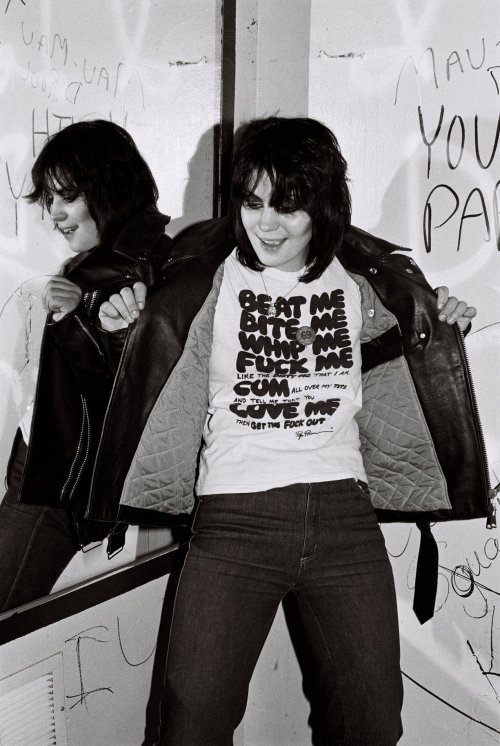

2) Scopami e dimmi…

La scritta è lunghissima, quasi un romanzo: “Beat Me, Bite Me, Whip Me, Fuck Me Like The Dirty Pig That I Am, Cum All Over My Tits And Tell Me That You Love Me.Then Get The Fuck Out”. Significa: “Picchiami, mordimi, frusta, fottimi come lo sporco maiale che sono, sborrami sulle tette e dimmi che mi ami. Quindi vattene fuori dal cazzo”. La maglietta risale al 1977 ed è una creazione di Malcolm McLaren e della britannica Vivienne Westwood, la stilista del movimento punk sempre sopra le righe e provocatrice. In questa foto la T-shirt è indossata dalla cantante Joan Jett.

La scritta è lunghissima, quasi un romanzo: “Beat Me, Bite Me, Whip Me, Fuck Me Like The Dirty Pig That I Am, Cum All Over My Tits And Tell Me That You Love Me.Then Get The Fuck Out”. Significa: “Picchiami, mordimi, frusta, fottimi come lo sporco maiale che sono, sborrami sulle tette e dimmi che mi ami. Quindi vattene fuori dal cazzo”. La maglietta risale al 1977 ed è una creazione di Malcolm McLaren e della britannica Vivienne Westwood, la stilista del movimento punk sempre sopra le righe e provocatrice. In questa foto la T-shirt è indossata dalla cantante Joan Jett.

3) Sbattitene i coglioni

Questa maglietta riproduce la copertina dell’omonimo album pubblicato dai Sex Pistols nel 1977: “Never Mind The Bollocks, here’s the Sex Pistols”. Ovvero: sbattitene i coglioni, ecco i Sex Pistols. Un inno senza filtro alla ribellione anarchica incarnata dal celebre gruppo punk inglese.

Questa maglietta riproduce la copertina dell’omonimo album pubblicato dai Sex Pistols nel 1977: “Never Mind The Bollocks, here’s the Sex Pistols”. Ovvero: sbattitene i coglioni, ecco i Sex Pistols. Un inno senza filtro alla ribellione anarchica incarnata dal celebre gruppo punk inglese.

4) Il marchio “vaffanculo”

Uno dei pionieri, in Italia, dell’abbigliamento scurrile è stato il marchio “vaffanculo”, lanciato nel 1997. L’idea è di uno psichiatra napoletano, Claudio Ciaravolo, che ha lanciato, sul sito vaffanculo.com, un’intera linea di vestiario (magliette, ma anche scarpe, cintura, borsa, cravatte, anelli, orecchini, ombrello, mutande, orologio e zaino) griffata “vaffa” in tutte le possibili varianti: dito medio, VFFNCL, vaffanculo, fuck off, VFK, da sole o abbinate al dito medio. «L’idea è nata per provocazione culturale» dice. «Le marche non sono altro che nomi vuoti che spesso coprono vestiti di scarso valore, ormai uno vale l’altro. E allora? Vaffanculo!».

Uno dei pionieri, in Italia, dell’abbigliamento scurrile è stato il marchio “vaffanculo”, lanciato nel 1997. L’idea è di uno psichiatra napoletano, Claudio Ciaravolo, che ha lanciato, sul sito vaffanculo.com, un’intera linea di vestiario (magliette, ma anche scarpe, cintura, borsa, cravatte, anelli, orecchini, ombrello, mutande, orologio e zaino) griffata “vaffa” in tutte le possibili varianti: dito medio, VFFNCL, vaffanculo, fuck off, VFK, da sole o abbinate al dito medio. «L’idea è nata per provocazione culturale» dice. «Le marche non sono altro che nomi vuoti che spesso coprono vestiti di scarso valore, ormai uno vale l’altro. E allora? Vaffanculo!».

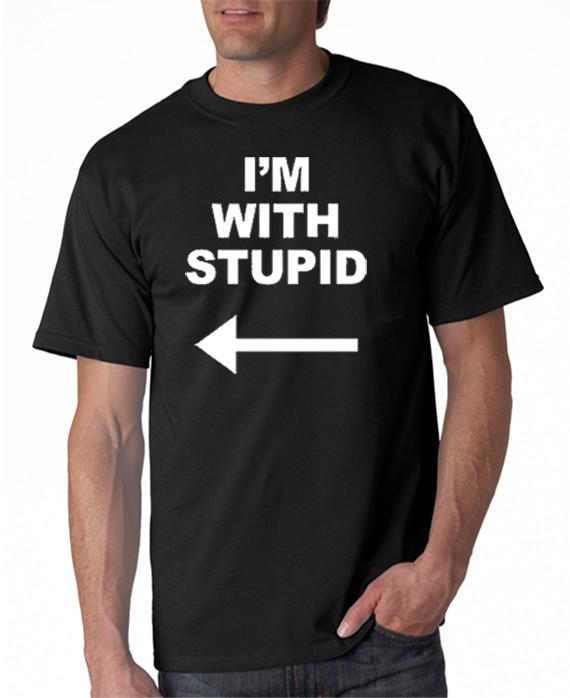

5) Sono con uno stupido

Questa è più di una T-shirt: è una performance. Se chi la indossa si avvicina a un’altra persona, riesce a insultarla senza aprire bocca. Un effetto davvero comico, che ha decretato il successo planetario di questo capo d’abbigliamento.

Questa è più di una T-shirt: è una performance. Se chi la indossa si avvicina a un’altra persona, riesce a insultarla senza aprire bocca. Un effetto davvero comico, che ha decretato il successo planetario di questo capo d’abbigliamento.

6) Keep calm un cazzo…

Lo slogan “Keep Calm and Carry On” fu coniato dal governo britannico nel 1939 agli albori della seconda guerra mondiale: serviva a invogliare la popolazione a mantenere l’ottimismo e non farsi prendere dal panico in caso di invasione nemica. Ma rimase poco conosciuto fino a quando una copia del poster fu riscoperta nel 2000 da Barter Books , una libreria di Alnwick, nel Regno Unito. Da allora è stato utilizzato come tema decorativo per una gamma di prodotti, ma in Italia ha preso una piega decisamente goliardica, con decine di varianti.

Lo slogan “Keep Calm and Carry On” fu coniato dal governo britannico nel 1939 agli albori della seconda guerra mondiale: serviva a invogliare la popolazione a mantenere l’ottimismo e non farsi prendere dal panico in caso di invasione nemica. Ma rimase poco conosciuto fino a quando una copia del poster fu riscoperta nel 2000 da Barter Books , una libreria di Alnwick, nel Regno Unito. Da allora è stato utilizzato come tema decorativo per una gamma di prodotti, ma in Italia ha preso una piega decisamente goliardica, con decine di varianti.

7) Fanculo al cancro

Negli Stati Uniti è stata fondata un’associazione che affronta un tema delicatissimo senza andare per il sottile: “Fuck cancer”, ovvero: Fanculo al cancro (oppure: fotti il cancro). L’associazione è stata fondata nel 2005 da un malato che voleva aiutare altri malati di tumore ad affrontare la lotta contro questa durissima malattia con uno slogan diretto. Un approccio fuori dagli schemi e inaudito. Ma, come dice il sito, “Tu avrai pure un problema con la parola “fuck”, ma noi abbiamo un problema con la parola ‘cancro'”.

8) F**K, che costumi!

Particolare la storia di un marchio di abbigliamento da spiaggia italiano: si chiama F**K (fuck). In origine, la ditta – con sede ad Andria – si chiamava Giorgio Srl, perché l’aveva fondata nel 1985 l’imprenditore Franco Giorgio. Quando nel 2011 l’azienda andò in crisi, invece di chiudere decise di resistere, lanciando un nuovo marchio. Come chiamarlo? Una collaboratrice aveva sulla scrivania un disegno con quella scritta, che fu adottata “per esprimere la forza e lo spirito combattivo dell’azienda: non arrendersi mai”.

Particolare la storia di un marchio di abbigliamento da spiaggia italiano: si chiama F**K (fuck). In origine, la ditta – con sede ad Andria – si chiamava Giorgio Srl, perché l’aveva fondata nel 1985 l’imprenditore Franco Giorgio. Quando nel 2011 l’azienda andò in crisi, invece di chiudere decise di resistere, lanciando un nuovo marchio. Come chiamarlo? Una collaboratrice aveva sulla scrivania un disegno con quella scritta, che fu adottata “per esprimere la forza e lo spirito combattivo dell’azienda: non arrendersi mai”.

9) Vada a bordo, cazzo!

La frase (e la T-shirt) è ispirata al tragico naufragio della Costa Concordia avvenuto nel 2012. La frase era stata pronunciata dal comandante Gregorio De Falco della Capitaneria di porto, che al telefono aveva esortato il comandante Francesco Schettino a tornare sulla nave che aveva abbandonato. La frase, riportata dai giornali con tanto di audio, ha fatto il giro del mondo.

La frase (e la T-shirt) è ispirata al tragico naufragio della Costa Concordia avvenuto nel 2012. La frase era stata pronunciata dal comandante Gregorio De Falco della Capitaneria di porto, che al telefono aveva esortato il comandante Francesco Schettino a tornare sulla nave che aveva abbandonato. La frase, riportata dai giornali con tanto di audio, ha fatto il giro del mondo.

10) Turismo da figli di Troja

Come promuovere il turismo nella città di Troia (provincia di Foggia)? L’associazione A.c.t.! Monti Dauni, impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale della città, nel 2013 lanciò una T-shirt che aveva il seguente slogan: “Figlio di Troja”, con l’ulteriore scritta “di patria ma non di madre”. Sul retro, invece, campeggiava il più pudico slogan “Figlio di Puglia”. Non si sa quanti abbiano avuto il coraggio di indossarla.

Come promuovere il turismo nella città di Troia (provincia di Foggia)? L’associazione A.c.t.! Monti Dauni, impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale della città, nel 2013 lanciò una T-shirt che aveva il seguente slogan: “Figlio di Troja”, con l’ulteriore scritta “di patria ma non di madre”. Sul retro, invece, campeggiava il più pudico slogan “Figlio di Puglia”. Non si sa quanti abbiano avuto il coraggio di indossarla.

11) Stronzo Bestiale for president

Una delle T-shirt che ha fatto il giro del mondo è ispirata da questo sito: reca le scritte “Stronzo Bestiale for president” e “I’m friends with Stronzo Bestiale” (sono amico di Stronzo Bestiale). L’appellativo era stato scelto da un fisico come firma beffarda in una serissima ricerca pubblicata da una rivista scientifica. Ho raccontato la sua storia nel 2014, e ha fatto il giro del mondo (potete leggerla qui).

Una delle T-shirt che ha fatto il giro del mondo è ispirata da questo sito: reca le scritte “Stronzo Bestiale for president” e “I’m friends with Stronzo Bestiale” (sono amico di Stronzo Bestiale). L’appellativo era stato scelto da un fisico come firma beffarda in una serissima ricerca pubblicata da una rivista scientifica. Ho raccontato la sua storia nel 2014, e ha fatto il giro del mondo (potete leggerla qui).

12) Il brand “Figa power”

Nel 2015 la ditta d’abbigliamento Tes.Med. di Barletta ha lanciato un nuovo brand chiamandolo con un nome che non passa inosservato: “Figa power”. Come spiega il suo sito, “uno strumento ironico di autocelebrazione ed emancipazione femminili”. Ma quante donne avrebbero il coraggio di indossare una maglietta con “FIGA” a caratteri cubitali?

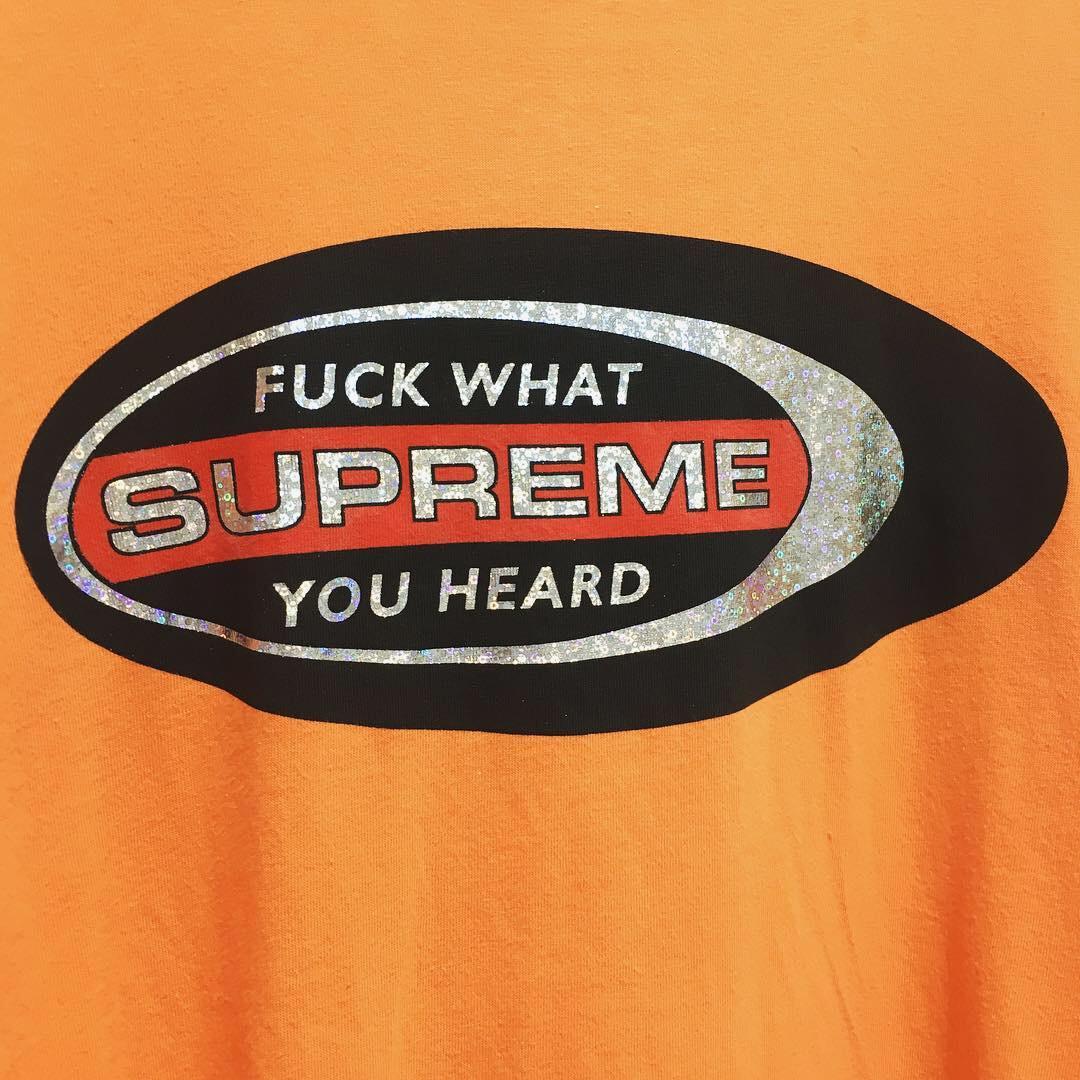

13) Fottitene di quello che ascolti

Nel 2016 la Supreme, marchio hip hop giovanile, lancia la T-shirt “Fuck what you heard” (Fottitene di quello che ascolti). Messa “a panino” sul logo del produttore, la scritta diventa “Fuck what Supreme you heard” (fottitene di quello che di supremo hai sentito).

Nel 2016 la Supreme, marchio hip hop giovanile, lancia la T-shirt “Fuck what you heard” (Fottitene di quello che ascolti). Messa “a panino” sul logo del produttore, la scritta diventa “Fuck what Supreme you heard” (fottitene di quello che di supremo hai sentito).

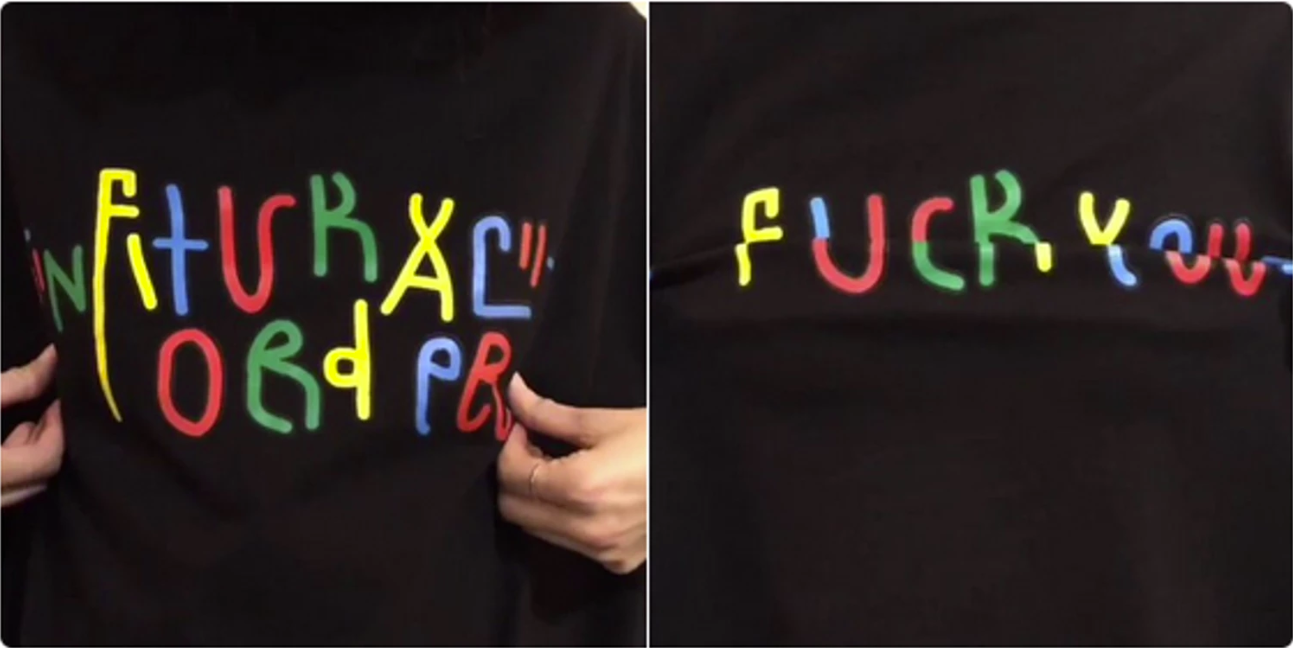

14) Un “vaffa” da scoprire

Nel 2016 il marchio Alyx (fondato dallo stilista americano Matthew Williams) lancia una T-shirt con una scritta incomprensibile. Che diventa intellegibile quando si piega in due la maglietta, rivelando la scritta “Fuck you” (vaffanculo). Un virtuosismo sartoriale all’insegna della goliardia.

Nel 2016 il marchio Alyx (fondato dallo stilista americano Matthew Williams) lancia una T-shirt con una scritta incomprensibile. Che diventa intellegibile quando si piega in due la maglietta, rivelando la scritta “Fuck you” (vaffanculo). Un virtuosismo sartoriale all’insegna della goliardia.

15) “Stronzo del cazzo” in passerella

Questa T-shirt è stata creata nel 2016 dallo stilista georgiano Demna Gvasalia, fondatore del marchio “Vetements”. Gvasalia è uno degli stilisti che attinge alla moda da strada e la trasforma in abiti di lusso: la t-shirt becera è venduta a 980 dollari. La maglietta ha sfilato a Parigi ed ha avuto un ulteriore momento di gloria quando è stata indossata dalla trend-setter Chiara Ferragni. Che un paio d’anni dopo ha messo in vendita sul suo sito una maglietta con la scritta “Italian as fuck”, italiano come fottere.

Questa T-shirt è stata creata nel 2016 dallo stilista georgiano Demna Gvasalia, fondatore del marchio “Vetements”. Gvasalia è uno degli stilisti che attinge alla moda da strada e la trasforma in abiti di lusso: la t-shirt becera è venduta a 980 dollari. La maglietta ha sfilato a Parigi ed ha avuto un ulteriore momento di gloria quando è stata indossata dalla trend-setter Chiara Ferragni. Che un paio d’anni dopo ha messo in vendita sul suo sito una maglietta con la scritta “Italian as fuck”, italiano come fottere.

16) Fanculo, paparazzi

Sempre nel 2016 Nick Knight, titolare del sito di moda Showstudio, ha escogitato una maglietta volgare anti-paparazzi. All’apparenza sembra una comune T-shirt nera; ma quando viene illuminata dalla luce di un flash, appare la scritta “Fuck you cunt” (vaffanculo testa di cazzo) scritta in caratteri riflettenti. “L’idea mi è venuta quando ho visto la mia amica Kate Moss (super modella, nella foto) assediata da 20 paparazzi all’aeroporto di Los Angeles. E’ arrivata al punto di doversi nascondere sotto la sua valigia. Ora, con questa maglietta potrà difendersi. Ed esprimersi”.

Sempre nel 2016 Nick Knight, titolare del sito di moda Showstudio, ha escogitato una maglietta volgare anti-paparazzi. All’apparenza sembra una comune T-shirt nera; ma quando viene illuminata dalla luce di un flash, appare la scritta “Fuck you cunt” (vaffanculo testa di cazzo) scritta in caratteri riflettenti. “L’idea mi è venuta quando ho visto la mia amica Kate Moss (super modella, nella foto) assediata da 20 paparazzi all’aeroporto di Los Angeles. E’ arrivata al punto di doversi nascondere sotto la sua valigia. Ora, con questa maglietta potrà difendersi. Ed esprimersi”.

17) Anche stasera si tromba domani

E’ una delle numerose e creative T-shirt goliardiche che si possono trovare in vendita in varie località turistiche e non. La maglietta attenua il senso volgare della frase usando un rebus. Un escamotage usato anche da una maglietta che ritrae un’oca fra le lettere “ST” e “ZZO” per comporre la scritta “Sto cazzo”.

E’ una delle numerose e creative T-shirt goliardiche che si possono trovare in vendita in varie località turistiche e non. La maglietta attenua il senso volgare della frase usando un rebus. Un escamotage usato anche da una maglietta che ritrae un’oca fra le lettere “ST” e “ZZO” per comporre la scritta “Sto cazzo”.

18) Bastardo, anzi peggio

Vivienne Westwood colpisce ancora. Nel 2017, a 76 anni d’età, ha presentato alle sfilate della Settimana della moda di Londra un modello di T-shirt con la scritta “Mother fucker” (letteralmente: uno che si scopa la madre), ovvero “bastardo, figlio di puttana”. La stilista non si è limitata a disegnare la maglietta, ma l’ha indossata stando a cavalcioni su un modello che sfilava in passerella.

19) Fatti i cazzi tuoi

Questa T-shirt è un messaggio per chi la vede. E anche un modo spiritoso di valorizzare un modo di dire italiano, tanto che – sotto la scritta – campeggia un altrettanto ironico “italian style”. Sono numerose le magliette dedicate ai modi volgari di dire, anche dialettali: da “sti cazzi” a “suca”.

Questa T-shirt è un messaggio per chi la vede. E anche un modo spiritoso di valorizzare un modo di dire italiano, tanto che – sotto la scritta – campeggia un altrettanto ironico “italian style”. Sono numerose le magliette dedicate ai modi volgari di dire, anche dialettali: da “sti cazzi” a “suca”.

20) Uno straccio di scandalo

La maglietta ha fatto scalpore alla settimana della moda di Londra pochi giorni fa (2019). Era una T-shirt da baseball bianca e rossa, e recava la scritta, vergata con un pennarello: “My Other T-Shirts A Cum Rag”, ovvero: “Le mie altre magliette sono stracci per la sborra”. A completare il quadro, era indossata da un modello con le occhiaie enfatizzate dal trucco. L’ha realizzata un giovane stilista, Gareth Wrighton, ed è diventata virale sul Web: che poi abbia successo anche nei negozi (ammesso che sarà messa in commercio) è tutto da vedere.

21) A Sanremo

E’ l’anno 2005 e la cantante Marcella Bella porta al festival di Sanremo un brano intitolato “Uomo bastardo”: la canzone racconta la storia di un amore masochistico per un uomo che una donna divide con un’altra donna. La cantante si presenta sul palco con un abito sul quale è ricamato il titolo del brano, sia di fronte che dietro.

E’ l’anno 2005 e la cantante Marcella Bella porta al festival di Sanremo un brano intitolato “Uomo bastardo”: la canzone racconta la storia di un amore masochistico per un uomo che una donna divide con un’altra donna. La cantante si presenta sul palco con un abito sul quale è ricamato il titolo del brano, sia di fronte che dietro.

[ fai clic sul + per espandere la finestra qui sotto ]

Se vi è piaciuto questo post, potrebbero interessarvi:

Le parolacce nell’arte moderna

Quando il logo straniero diventa indecente in italiano

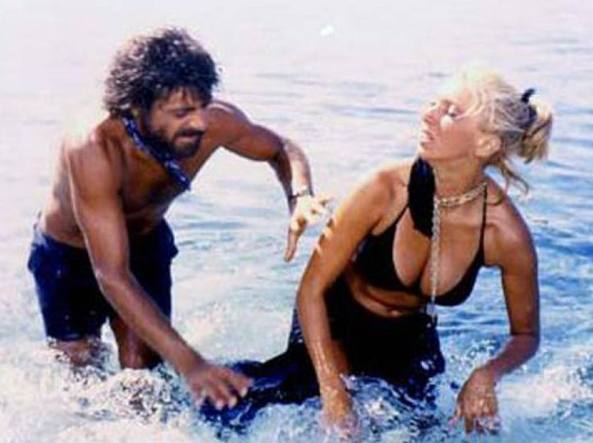

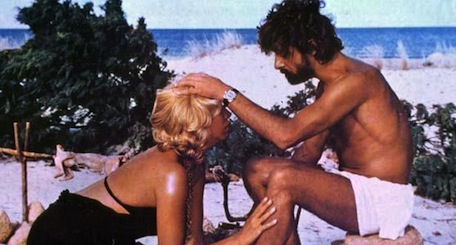

Mariangela Melato e Giancarlo Giannini: in questo film hanno fatto un’interpretazione straordinaria.

Quando uscì nelle sale gli fu imposto il divieto di visione ai minori di 14 anni: per le scene erotiche e “per il linguaggio triviale, alquanto persistente”. Eppure è diventato un campione d’incassi e un film cult, che ha segnato la storia del turpiloquio cinematografico. Perché senza tutte quelle volgarità (probabilmente un record) il film non avrebbe fatto epoca. E non sarebbe stato neppure credibile.

Sto parlando di “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” di Lina Wertmüller. Quest’anno il film compie 45 anni: in occasione della Mostra internazionale del cinema di Venezia, ho deciso di dedicargli un articolo. Per mostrare come le parolacce possano essere al servizio di un film profondo, a dispetto delle apparenze scanzonate. E anche perché i suoi dialoghi scurrili sono un vero capolavoro di ritmo, mordacità e comicità. Molte battute folgoranti del film, infatti, sono entrate nella memoria storica e nei modi di dire: ecco perché ho trascritto interi spezzoni del film, che sono ancora oggi un raro esempio di maestria narrativa.

La regista Lina Wertmüller (Wikipedia).

Il film racconta la storia di un marinaio catanese, Gennarino Carunchio (Giancarlo Giannini), che naufraga su un’isola deserta e selvaggia insieme a una donna milanese Raffaella Pavone Lanzetti (Mariangela Melato). I due si innamorano, ma quando poi tornano nella civiltà le loro strade si dividono.

Detta così sembra una trama come tante. Ma in realtà è molto originale, perché la storia si gioca su forti contrasti sociali: quello fra poveri e ricchi, fra sud e nord, fra sinistra e destra, fra uomo e donna. Carunchio incarna infatti il povero, meridionale, comunista e maschilista, e la Lanzetti la ricca, milanese, radical-chic (o socialista) e femminista. Due personaggi interpretati magistralmente dalla coppia Giannini-Melato.

E a questi contrasti sociologici se ne aggiunge un quinto di tipo filosofico: quello fra natura (incarnata dal manesco e pratico Carunchio, oltre che dalle selvagge spiagge della Sardegna) e cultura (la snob ed erudita Lanzetti). “Tu sei l’uomo come doveva essere nella natura, prima che tutto si deformasse”, dice ammirata Raffaella a Gennarino. Aggiungendogli, quando lui le propone di provare a tornare alla civiltà, “Perché rientrare in quegli schemi? E’ un ingranaggio mostruoso”. E infatti quell’ingranaggio alla fine riuscirà a disintegrare il loro amore impetuoso.

Dunque, non un consueto incontro fra uomo e donna, ma un’impossibile sintesi degli opposti: il diavolo e l’acqua santa. Nitroglicerina allo stato puro. Ecco perché, soprattutto fra i due, scoccano scintille sotto forma di litigi, botte e soprattutto insulti. Che esprimono odio allo stato puro. Oltre, naturalmente, alle scintille dell’erotismo, che in questo gioco di contrasti arriva a punti bollenti: “Buttana, io ti odio ma mi piaci”; confesserà Carunchio. E lei perderà la testa.

Se consideriamo che il film fu girato nel 1974 e diretto da una donna, si apprezza ancor più la sua portata rivoluzionaria. Tra l’altro, a ottoobre la Wertmüller riceverà l’Oscar alla carriera.

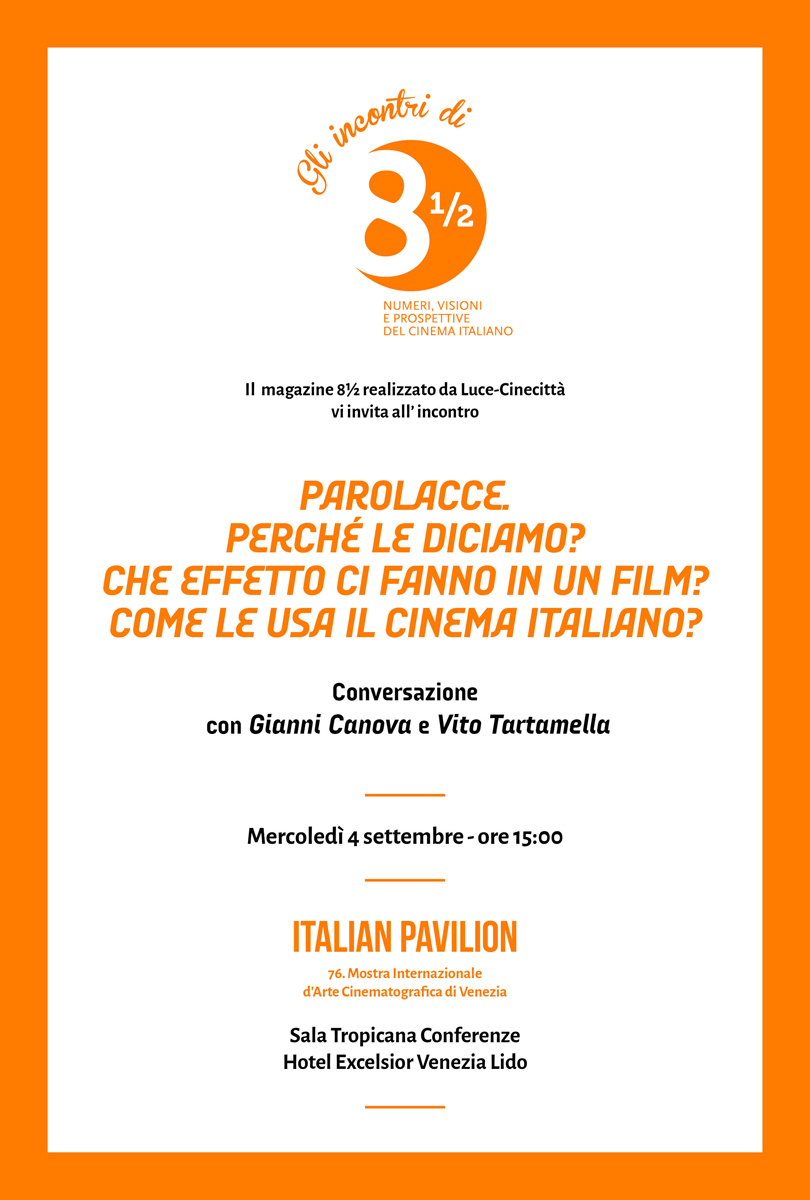

Di cinema e parolacce parlerò alla 76a Mostra internazionale del Cinema di Venezia (Italian Pavilion, Hotel Excelsior Venezia Lido) mercoledì 4 settembre alle 15:00.

Con un interlocutore d’eccezione: Gianni Canova, critico cinematografico e professore di storia del cinema. Canova ha appena dedicato un numero della rivista 8 e 1/2 (dell’Istituto Luce Cinecittà) proprio al rapporto fra cinema e parolacce.

Dunque, se siete al Lido di Venezia, sarà un’occasione per riflettere – una volta tanto – su come il turpiloquio abbia contribuito a rendere viva la settima arte.

Buttana industriale. E socialdemocratica

Il film si gioca su dialoghi scoppiettanti, nei quali le parolacce sono una continua giostra emotiva, dalla prima (“Questo paradiso di spiaggia lo riempiranno di merda, rifiuti e buste di plastica”) all’ultima battuta (“Ma come cazzo si fa a campare?”).

“Lezione numero 1”: una delle espressioni di Giannini.

La Wertmüller non si è limitata a usare pochi termini scurrili (tre vincono su tutti: buttana, troia, fitusa) ma ha prodotto un vero florilegio di variazioni sul tema, attingendo a più di 30 modi di dire popolari e dialettali, non solo siciliani ma anche napoletani: vaffanculo, rincoglionito, spappolare le palle, palle, cazzo, stronzo, troia, fitusa (in siciliano, puzzolente, schifosa), rompere la minchia, coglione, negro, scemenza, vaffanculo, zoccola, puttana, maiala, cornuto, sticchio (fica in siciliano), vafammocca (in napoletano, vai a fare un bocchino), sgualdrina, cacà u cazz (cagare il cazzo), cazzi da cacare, brutto abissino, terrone, postaccio di merda, porcona, sciacquetta, meretrice, culo, zizze, cretino, fottere, cocò (cocotte, prostituta).

E a questo ricco repertorio ha aggiunto anche alcune invenzioni espressive che sono passate alla storia: buttana industriale (un rafforzativo grottesco di “puttana”), socialdemocratica (una forma di disprezzo per chi sta al centro ma strizza l’occhio alla sinistra), che diametro (= che culo), faccio quello che stracatacazzo (un rafforzativo di cazzo) mi pare, scarrafuciona (probabilmente un accrescitivo di scarrafona, scarafaggio), sottoschifo di cameriere.

Nel film, tutte queste scurrilità servono ad alimentare la dialettica fra i due protagonisti. E a mostrare il carattere dei due protagonisti così agli antipodi. Lui, Carunchio, usa un dizionario grezzo e di bassa leva anche se creativo; lei, la Pavone-Lanzetti, un lessico più erudito ma meno graffiante. E in questo contrasto le risate sono assicurate. Anche perché le battute sono condite dall’accento siciliano di lui, e da quello milanese (e con l’erre moscia) di lei.

I primi scontri fisici durante lo sbarco sull’isola.

Quando Raffaella, appena sbarcata sulla spiaggia, pretende che Gennaro salga di nuovo in cima al monte dell’isola per guardare se è abitata, e lui si rifiuta, lei sbotta in un “E’ inutile cavare acqua dalle rape”.

Carunchio, che fino ad allora, era riuscito più o meno a controllarsi, sbotta senza freni. “Senti, donna Raffaella Pavone-Lanzetti. Ora mi hai rotto la minchia! Faccio quello che stracatacazzo mi pare, gioia. Ma chi ti credi di essere? Ma vaffanculo!”. E qui inizia uno dei tanti duelli verbali del film.

LEI: “Cafone!”

LUI: “Va-ffan-cu-lo!”.

LEI: “’Sto stronzo!”.

LUI: “Scarraafuciona!”.

LEI: “Butto porco!”.

LUI: “Puttana, troia, zoccola, puttana, maiala!”.

LEI: “Brutto mozzo trinariciuto del cavolo!”.

LUI: “La signora di questa minchia! Meretrice, troia, sgualdrina!”.

LEI: “Stronzonissimo!”.

LUI: “Fitusa, gran mignotta! Vaffammocca a zì Nicola. Nu povirazzo arriva il momento che si caca u cazzo, o no?!”.

LEI: “Vigliacco d’un immaturo! Che roba di sottoproletariato”.

LUI: “E’ finito Gennarino. Buttana, troia. Ora pì ttia sono cazzi da cacare. Ora ci divertiamo, signora. Sono minchie amare”.

LEI: “Eh, la rivolta dello schiavo. La presa della Bastiglia”.

LUI: “Bagascia, sgualdrina, prostituta e cocò (cocotte, prostituta)”.

LEI: “Spartacus! ‘Sto stronzo. ‘Sto cafone del cavolo!”.

LUI: “Sciacquetta! Porca! E socialdemocratica”.

I due protagonisti litigano sul canotto, prima del naufragio.

Un contrappunto perfetto. Gennarino – da buon maschilista – attacca soprattutto con insulti sessisti: il che appare una scelta povera, visto che Giannini interpreta un dirigente del Partito Comunista, che come tale avrebbe dovuto avere un vocabolario più ricco, anche negli insulti. Ma forse la Wertmüller ha voluto dipingerlo soprattutto come un maschilista siciliano vecchio stampo. Questo, comunque, non gli impedirà (come vedremo più sotto) di argomentare il suo disprezzo anche con analisi sociali ed economiche.

La Melato-Lanzetti, invece, usa insulti snob, perfettamente intonati alla sua personalità. L’elenco è così vario, creativo e divertente che merita di essere pubblicato integralmente: cretino, imbecille, stramicione (pigro, indolente) meridionale, mammalucco, brutto mozzo trinariciuto del cavolo, stronzo, Spartacus, carogna d’un vigliacco, comunista del cazzo, bestiaccia nera, peggio di Hitler, carogna, ridicolo e vile, bestia, esemplare di maschio mediterraneo, roba di sottoproletariato, porco, maleducato, cafone, brutto abissino, mi fai schifo, lei è un verme.

L’aragosta: cibo da ricchi, ma anche da naufraghi capaci di pescare.

Il cuore del film, come ho detto sopra, è il contrasto sociale fra ricchi e poveri. Visto da una prospettiva dichiaratamente marxista. Il film inizia evidenziando le differenze di classe, di vita e di trattamento reciproco dei due protagonisti. Ma la vita selvaggia sull’isola, il ritorno alla primordiale lotta per la sopravvivenza annulla le differenze. Anzi: se sullo yacht Gennarino deve chinare il capo e subìre qualunque angheria dalla riccona, sull’isola è lui ad avere il potere perché è l’unico in grado di procurare il cibo e l’acqua con cui sopravvivere.

Dopo il diverbio iniziale, infatti, i due si dividono. Ma mentre lei non ha la più pallida idea di come procurarsi da mangiare, lui riesce a pescare e cuocere una magnifica aragosta. E non la divide con lei che gliene chiedeva un pezzo per umana pietà.

“Sappia che lei è un miserabile, carogna di un vigliacco! Ci deve essere una legge…. Star lì a mangiare lasciando digiuni gli altri”, lo accusa lei.

“Eh già, ma bisogna riflettere!” risponde il comunista Carunchio. “Se ci stava una legge del genere, stavano in galera tutti i ricchi del mondo! Ma siccome questa legge non c’è, in galera ci stanno solo i poveri”.

“Comunista del cazzo! Naturaccia di merda, bestiaccia nera, che carogna! T’el chì come lo usano il potere, ricattando e affamando. E approfittando. Peggio di Hilter. Piuttosto mi lascio morire di fame…”.

Donna Raffaella provata dalla spartana vita da naufraga.

[ Ma i morsi della fame le fanno subito cambiare registro.]

LEI: “Mi venda quel pesce. Glielo pago quello che vuole. 100mila, 200mila? Che cavolo vuole per quel pesce? Ce lo pago mezzo milione carogna!”.

LUI: “E continua a insultare eh? Eh lo so, è brutto stare di sotto. Le dico una cosa. Questo pesce non lo vendo. Ho deciso di fare come voi quando bruciate le mele e le arance per tenere alti i prezzi”.

LEI: “Assassino!”.

LUI: “No, io sono ignorante e incompetente. Gli assassini organizzati siete voi! Comunque stammi a sentire femmina. Lezione numero 1: denaro per cumprare chistu pesce nun ce n’è. Se te lo vuoi comprare, questo pesce, te lo devi guadagnare. me spiego? Lavami i mutandi ah!? Eh, donna Raffaella non aveva lavato mai le mutande. Perché era stata sempre di sopra.E ora che si trova di sotto ci tocca imparare a lavare i mutandi… Ma il lavoro nobilita l’uomo, a maggior ragione la femmina”.

E così donna Raffaella gli lava le mutande, conquistando il diritto di una porzione di cibo. Ma non si dà per vinta:

“Perché fa pagare tutte a me le rivendicazioni sociali e le ingiustizie della vita? Cos’è che ci guadagna? Se lei sarà gentile con me le sarò grata” prova a blandirlo.

Ma lui non cede, anzi rilancia: “Se vuoi stare qui, devi lavorare! E’ finita la pacchia, perché la femmina è nata per fare la serva all’uomo. Bacia la mano al padrone!”.

“Mai!”.

“Brutta buttana industriale che mi facisti sputare sangue su quella maledetta barca!”.

“Lei è un verme!”.

“Lezione numero 2: hai capito femmina, che non ti posso permettere più di insultarmi?! Non rispondere, femmina, Stai zitta, obbedisci! In piedi voglio essere servito! Tu mi invitasti mai al tavolo a sedere sullo yacht? La signora di questa minchia: il vino è caldo, la pasta è scotta, il caffè è riscaldato….”.

Il celebre pestaggio sulle dune: una vendetta per i soprusi socio-economici.

Alla fine, le loro posizioni inconciliabili sfociano nella celebre scena del pestaggio sulle dune, in cui Gennarino punisce in Raffaella tutti i soprusi che le classi più umili hanno dovuto subìre da ricchi e potenti:

“Brutta carogna, finalmente posso darti la lezione che ti meriti!”

“Aiuto!”

“E chi ti può aiutare, cretina! Dove scappi brutta fitusa! A calci in culo ti prendo, brutta buttana industriale socialdemocratica!”.

“Vigliacco verme schifoso!”.

“Devi pagare tutto! Questo [le dà uno schiaffo] è per la crisi economica in cui ci precipitasti a non pagare le tasse e a portare i soldi alla Svizzera, te, e tutti gli altri come a tia!.

Questo [le dà un calcio] è per gli ospedali che un poveraccio non ci riesce a entrare mai, che magari è meglio perché se ci entra muore. E questo [spintone] è per l’aumento della carne, del parmigiano, delle tariffe filo-tramviarie del treno e l’aumento della benzina. Per l’aumento dell’olio e della cassa integrazione. Questo [pugno] è per l’Iva e per l’una tantum, E questo [altro pugno] è perché ci avete fatto venire paura anche di campare”.

Più espliciti di così non si poteva essere.

Giannini e Melato: un rapporto molto fisico, oltre che verbale.

Nella dialettica fra natura e cultura, non poteva mancare una riflessione sul sesso. Quanto c’è di naturale e quanto di “costruito” nel sesso?

Gennaro smonta subito gli atteggiamenti puritani di donna Raffaella, che si indispettisce quando lui le guarda il lato B.

“Ti guardo quanto mi pare e piace! Ti guardo le natiche… E quando stavate sdraiate sullo yacht a prendere il sole con le zizze di fuori, come se noialtri non ci fossimo? E invece credo che voi poccone (porcone) lo sapevate benissimo che eravamo uomini e vi piaceva pensare che ci facevate morire… Bottana industriale, fammele vedere adesso le zizze! Avanti, scoprire il davanzale! Si vergogna la signora? E com’è che prima non ti vergognavi? Voi femmine di lusso, siete brave a provocare”.

Ma a Gennaro non basta un’avventura fisica. Vuole che lei metta da parte tutte le inibizioni e le sovrastrutture culturali per amarlo con una passione totalizzante. La provoca, la coinvolge, e all’ultimo si tira indietro. Una vendetta: come lui era stato schiavo economico, umiliandosi come mozzo, lei sarebbe dovuta diventare una schiava d’amore.

“Bacia la mano al padrone”: una delle frasi maschiliste di Gennaro.

“E ora ti strappo ‘i mutandi. Ti faccio sentire io cos’è un uomo , perché non l’hai conosciuto mai un uomo vero. Buttana industriale, io ti odio ma mi piaci. Confessa che stai a morire… come si lamenta… Fai sì brutta troia! E invece no! Sono io che ti dico di no! Un brutto cafone nero ignorante come a mia, a uno che gli hai detto di cambiarsi la maglietta sudata, che gli hai detto ‘brutto cafone meridionale’, a uno che è stato sempre di sotto come a mia e che ci hai detto che ti fa schifo, non basta che mi dici di sì. Ti devi innamorare. Innamoratissima devi essere, Schiava già ci sei, ma schiava d’amore devi diventare. Devi strisciare come un verme ai miei piedi. Devi chiedere pietà, ti deve prendere un amore nero che ti torce le budella. Passione disperata, peggio di una malattia. Io ti devo entrare dentro la pelle, dentro la testa, dentro il cuore, dentro la pancia. Il tuo dio devo diventare! Passione o niente! Lo devi ancora conoscere Gennaro Carunchio!”.

Quando alla fine sarà riuscito a conquistarla, la Wertmüller fa dire ai due protagonisti un’importante affermazione sul linguaggio scurrile in amore. In amore tutto è lecito, anche le parolacce.

Gennaro dice a lei, che è già pazza di lui:

“La femmina è un oggetto di piacere, trastullo per il lavoratore, puttana da casino!”

“Perché sempre puttana?”.

“Puttana da una parte è un insulto, ma dall’altra può diventare un complimento”.

Detto da una regista donna, è un bell’atto di coraggio. E di onestà intellettuale.

Donna Raffaella, ormai sottomessa e innamorata.

Ma c’è un passaggio ancora più esplicito. Una vera e propria riflessione antropologica sulle parolacce: le scurrilità sono il linguaggio della sincerità, della schiettezza. Chi usa giri di parole e termini forbiti esercita una forma di potere, come i medici quando usano i paroloni scientifici per parlare delle malattie (o gli avvocati quando parlano di leggi).

E’ la celebre scena del “sodomizzami”, che fa da contraltare comico alla scena del “burro” di “Ultimo tango a Parigi”, uscito 2 anni prima.

Raffaella, in preda alla passione, sussurra a Gennaro “Sodomizzami”.