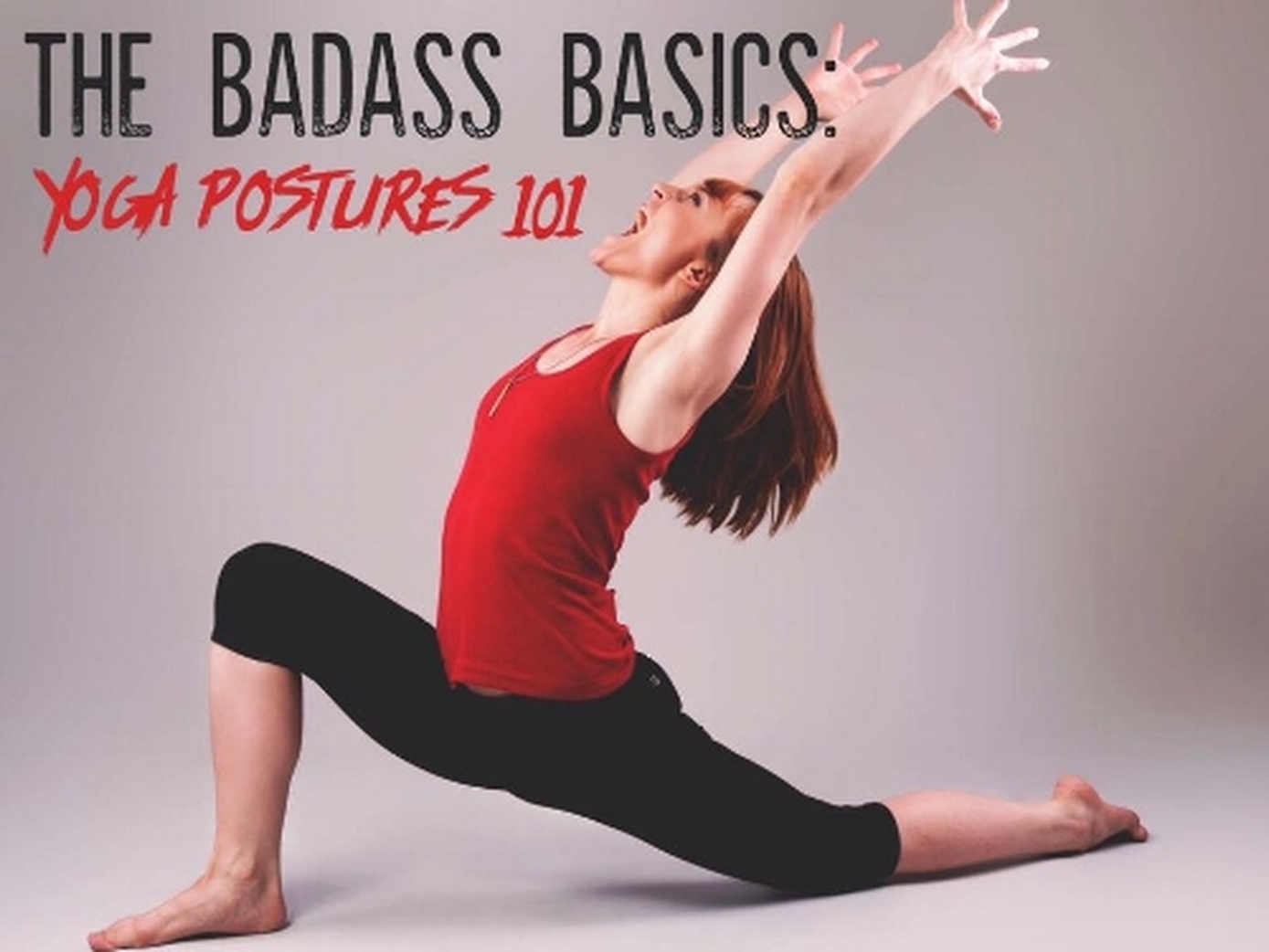

Lindsay-Marie Istace, fondatrice dello “Rage yoga” .

Al posto del mantra, il vaffa. In Canada è nato lo yoga del turpiloquio: utilizza il potere liberatorio delle parolacce per condurre (dicono) alla pace interiore. Un modo moderno di fare meditazione? O un’abile strategia di marketing? L’approccio fa storcere il naso ai puristi delle discipline orientali. Ma si sta diffondendo negli Usa, in Australia, e anche in Europa. Ed è comunque un fenomeno interessante, tanto più se si pensa che è stato lanciato da due donne.

Non è la prima volta che le parolacce sono usate a scopo terapeutico: tempo fa avevo raccontato (qui) la storia di alcune associazioni americane che usano lo slogan “fanculo il cancro” (fuck cancer) per dar forza ai malati nell’affrontare la malattia. Con lo yoga, invece, la patologia combattuta a suon di imprecazioni è lo stress.

A Prince George, in Canada, l’istruttrice di yoga Zandra Ross ha organizzato un corso intitolato “Pace attraverso le parolacce” (Peace through profanity program). Il ciclo di lezioni costa 135 dollari canadesi (87 euro) ed è riservato agli adulti: «Insegniamo le basi della meditazione e le tecniche dello stretching, l’allungamento muscolare. Il turpiloquio serve a sfogare lo stress e a creare un clima di confidenza e relax» spiega Ross. «E’ un modo per rendere più accessibile questa disciplina, spesso troppo seriosa. Dire parolacce insieme agli altri è un buon modo per rompere il ghiaccio e instaurare relazioni sociali: se tutti i partecipanti iniziano a sfanculare in libertà, si mettono a ridere e non si preoccupano più del loro aspetto fisico o della propria timidezza. L’idea del corso mi è venuta guardando un video che parla della meditazione onesta: le preoccupazioni, le ansie che ci attanagliano le chiamava col loro nome: stronzate».

Lindsay-Marie e il dito medio: una via di liberazione interiore?

In effetti, diverse ricerche (come raccontavo qui) hanno accertato che il turpiloquio è il linguaggio della sincerità. Ma mentre il corso di Zandra pare un’iniziativa estemporanea, c’è chi ha fatto del connubio fra meditazione e volgarità una nuova disciplina: lo Rage yoga, lo yoga della rabbia. L’ha inventato un’altra canadese, Lindsay-Marie Istace, istruttrice di yoga, contorsionista e mangiatrice di fuoco a Calgary.

Lindsay-Marie ha unito le tecniche del Vinyasa yoga (movimenti coordinati al respiro) a un linguaggio senza freni. I movimenti, infatti, sono eseguiti a un ritmo più lento e urlando volgarità. «La società ci impone di essere felici e di buonumore, ma è una stronzata» dice Lindsay-Marie. «Lo Rage yoga, invece, lavora con le nostre emozioni più oscure e spiacevoli: le fa venire a galla e aiuta a superare le difficoltà. L’ho vissuto sulla mia pelle dopo il fallimento di una lunga relazione sentimentale: stavo male, non riuscivo a fare gli esercizi perché la mia mente era distratta e non riuscivo a rilassarmi per la rabbia che avevo in corpo. Poi mi sono accorta che imprecare mi aiutava a rilassarmi: all’inizio mi sembrava sbagliato abbinare le parolacce alla pratica dello yoga, ma quando lo facevo mi accorgevo che mi sentivo meglio. Questo approccio mi ha aiutato molto a elaborare le mie emozioni negative in un modo sano. E quando, scherzando, raccontavo ai miei amici questo tipo di esercizi, qualcuno mi ha suggerito che avrei dovuto insegnarli in un corso. E così l’ho fatto, e sta avendo un grande successo. Se riesci a dar sfogo alla tua rabbia, urlando e dicendo parolacce, è più difficile prendersi sul serio. E così in pochi istanti si passa dalla rabbia alla risata».

Lindsay-Marie medita… e impreca.

Secondo Lindsay-Marie, questo approccio aiuta anche a togliere allo yoga un’aura di snobismo: «Molta gente è attratta dallo yoga ma è respinta dall’atmosfera pretenziosa che si respira in molte palestre. Noi, invece, mettiamo un pizzico di spontaneità e di humor per rendere tutto più spontaneo». In realtà la spontaneità è ben più di un pizzico: alcuni corsi sono tenuti in un bar di Calgary, e le sessioni di meditazione sono condotte, invece che col sottofondo di musica new age, al ritmo di musica metal, sorseggiando birra fra uno stretching e l’altro. Il corso di rage yoga costa dai 12 $ canadesi (7,7 € per le lezioni di gruppo al bar) ai 140 $ (90 €, corso individuale). E c’è anche una versione online.

Un modo pragmatico di diffondere la meditazione? O solo un’abile strategia di marketing? La scelta fa discutere. Secondo molti, è un modo occidentale di snaturare una disciplina che invece è pacifica.

Uno dei movimenti dello rage yoga: le nozioni di base “cazzute”.

«Non pretendiamo che funzioni per tutti, ognuno può scegliere la forma di meditazione che preferisce» risponde Lindsay-Marie. «Questo yoga è un approccio alternativo per quelli che ne hanno bisogno: migliora la mobilità articolare, l’elasticità muscolare e il coordinamento mente-corpo. E in più riduce il dolore e l’ansia, migliorando l’umore».

In effetti, varie ricerche hanno dimostrato che imprecare aiuta a sfogare il dolore (vedi questo mio articolo) e ci rende più forti nell’affrontare gli sforzi fisici (altro articolo).

Critiche a parte, l’approccio sembra avere successo: oltre che in Canada lo rage yoga si sta diffondendo in Australia, Nuova Zelanda, Scozia, Germania (dove è stato girato il video qui sotto). Ed è diventato anche una forma di emancipazione femminile, al grido di “Pussy is power” (la passera è potere). Almeno il 70% dei praticanti dello yoga della rabbia, racconta Lindsay-Marie, sono infatti donne. I praticanti hanno età comprese fra i 20 e i 65 anni. «Tutta gente aperta e alla mano. E molti hanno un po’ di stronzate emotive represse da sfogare», racconta Lindsay, che si definisce “La signora dello yoga della rabbia” (The rage yoga lady”).

I progetti? A fine mese rilascerà, agli allievi che hanno fatto almeno 200 ore di pratica, i primi attestati di “Badass rage yoga instructor” ovvero di “cazzuto istruttore di yoga della rabbia”.

The post E’ nato lo yoga delle parolacce first appeared on Parolacce.]]>

La notizia ha fatto il giro del mondo, e non poteva essere altrimenti: alcuni ricercatori britannici hanno scoperto che dire le parolacce aiuta a sopportare il dolore.

La notizia ha fatto il giro del mondo, e non poteva essere altrimenti: alcuni ricercatori britannici hanno scoperto che dire le parolacce aiuta a sopportare il dolore.

La ricerca – svolta da psicologi dell’università di Keele – è stata pubblicata ai primi di agosto su “Neuroreport” ed è stata accolta come uno studio rivoluzionario o – peggio – come una curiosità stravagante… Tanto da aver guadagnato l’IgNobel Prize per la pace (la parodia dei premi Nobel riservati alle ricerche improbabili) nell’edizione 2010.

In realtà, pur nascendo da un’intuizione geniale, la ricerca ha perso un’occasione preziosa per far progredire gli studi psiconeurologici sul turpiloquio. Come faccio a dirlo? Beh, ho letto il testo integrale della ricerca che mi ha inviato uno degli autori, Richard Stephens. Vediamo cosa dice.

Innanzitutto, la ricerca nasce per verificare una – discutibile – ipotesi lanciata nel 2001 da uno psicologo canadese, Michael Sullivan dell’università McGill di Montreal (Canada). In uno studio, sosteneva che le imprecazioni (ossia le esclamazioni volgari come “Merda!” “Porca troia!”) sono un tentativo malriuscito di adattamento al dolore, che ci porta a sopportare pensieri negativi e inutili.

Ma se è così, perché allora le parolacce sono una risposta così frequente quando proviamo un dolore?

Se imprecare fosse davvero una forma di disadattamento, invece di aiutarci a sopportare il dolore dovrebbe amplificarlo, hanno obiettato i ricercatori inglesi.

E hanno organizzato un esperimento tanto semplice quanto efficace per verificare se fosse davvero così.

E qui sta la parte meritoria della ricerca: ai partecipanti (67 giovani tra i 19 e i 22 anni) è stato chiesto di indicare le 5 imprecazioni più usate quando si martellano un dito per sbaglio, e di scegliere la prima della lista (le più popolari: Merda! Fanculo!).

Ricordate la celebre scena del film “Fantozzi” (1975) in cui il nostro eroe tenta di montare una tenda col collega Filini in un campeggio durante la notte? Per non disturbare gli intolleranti campeggiatori tedeschi, Fantozzi corre a sfogarsi a km di distanza…

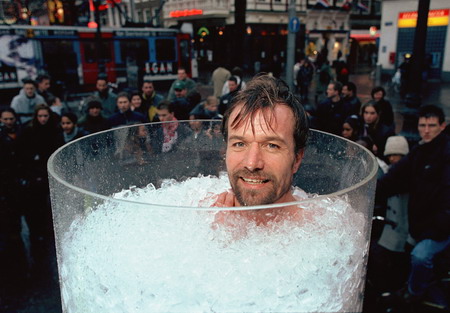

L’olandese Wim Hof, capace di stare nel ghiaccio per 1h 13’ e 48’’: un Guinness. Grazie a una tecnica yoga di meditazione tibetana, il tummo.

Ma torniamo all’esperimento. I partecipanti erano invitati a immergere una mano (la non dominante: la destra per i mancini e viceversa) in una bacinella d’acqua a temperatura ambiente (25 °C) per 3 minuti, dopo i quali si misurava la frequenza cardiaca, per avere un punto di paragone uguale per tutti. Poi dovevano immergere la stessa mano in una bacinella piena d’acqua fredda (5 °C) finché riuscivano a resistere, mentre ripetevano la parolaccia scelta oppure una parola neutra.

Il tempo di immersione sarebbe stato la misura della tolleranza al dolore. In più, dopo ogni tentativo, si misurava la frequenza cardiaca (battiti al minuto) e il dolore percepito (misurato da 1 a 10 con la scala inventata dallo psicologo svedese Gunnar Borg in relazione alla personalità dei soggetti: paura del dolore, ansietà…).

Ed ecco i risultati principali:

| Maschi | Femmine | |||

| Imprecanti | Non imprecanti | Imprecanti | Non imprecanti | |

| Resistenza (secondi) | 190,63 | 146,71 | 120,29 | 91,07 |

| Dolore percepito (scala di Borg) | 3,89 | 4,87 | 3,79 | 5,62 |

| Frequenza cardiaca (bpm) | 90,05 | 85,26 | 100,28 | 91,07 |

Dunque, chi ha smadonnato è riuscito a resistere più tempo (in media il 30% in più) con la mano in acqua fredda, proprio perché questa azione l’ha aiutato a sentire meno dolore.

Insomma, lungi dall’essere un disadattamento, l’imprecazione produce un effetto ipoalgesico (riduce la sensibilità agli stimoli dolorosi). E non basta urlare pronunciando una parola qualunque: solo sfogandosi con una parolaccia si riesce a sopportare il dolore per più tempo (+ 43,92 secondi gli uomini, + 29,22 secondi le donne).

Come spiegano questi risultati i ricercatori? Qui la ricerca mostra i suoi limiti: “imprecare serve ad alzare i livelli di aggressività, adottando un modello di risposta virile (e quindi più resistente al dolore) in caso di pericolo e stress. Il battito cardiaco aumenta perché si tratta di una reazione di lotta o fuga”.

In altre parole, imprecare è un riflesso difensivo: serve a intimidire una persona (o anche un oggetto) che ci attacca.

L’effetto è più marcato nelle donne, forse perché imprecano meno spesso degli uomini.

Il sergente Maggiore Hartman nel film “Full metal jacket” (1987): le parolacce nell’addestramento militare.

Per chi ignora le ricerche sul turpiloquio, potrebbe sembrare una scoperta notevole. In realtà, è da più di 50 anni che vengono svolte ricerche sugli effetti fisici del turpiloquio: come ho scritto in Parolacce, è stato già accertato che dire parolacce aumenta la conduttività elettrica della pelle (vedi gli esperimenti che ho raccontato in questo post), fa dilatare le pupille e modifica la pressione.

Il motivo? Lo spiega, da 15 anni a questa parte, la neurobiologia: gli stati di coscienza sono dovuti a precise modificazioni biochimiche. In pratica, le emozioni (rabbia, gioia, paura, tristezza, disgusto, sorpresa…) sono legate all’entrata in circolo, nel sangue, di sostanze prodotte dal nostro corpo (ormoni e neurotrasmettitori: adrenalina, serotonina, etc etc): queste sostanze – prodotte dal cervello e dall’apparato endocrino – attivano una serie di reazioni fisiche, dall’aumento del battito cardiaco alla sudorazione, dall’eccitazione alla sonnolenza eccetera.

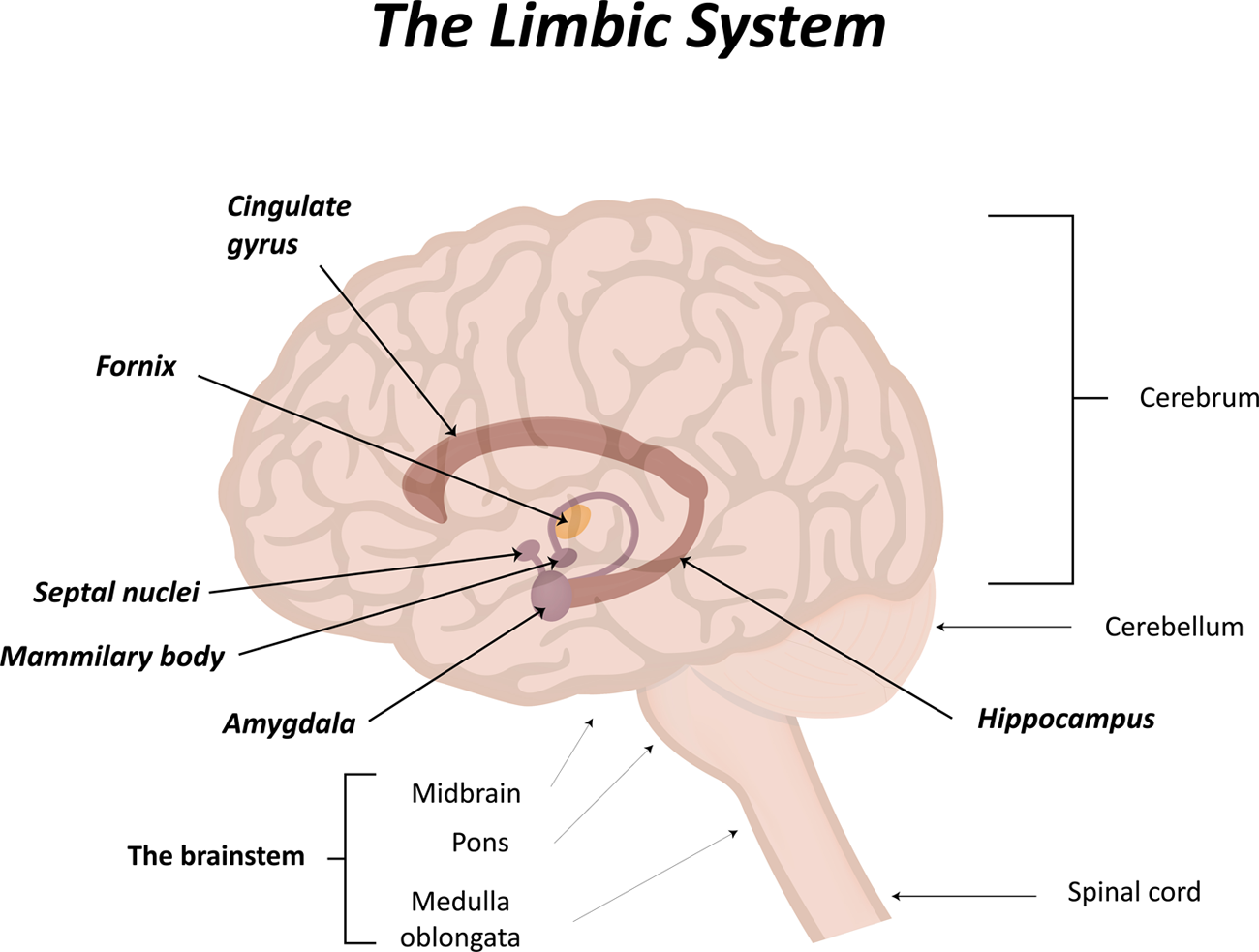

Ora, le parolacce sono un linguaggio specializzato nell’esprimere le emozioni. E, guarda caso, sono controllate per lo più dal sistema limbico, un’area cerebrale che controlla le emozioni tramite la produzione di particolari ormoni e neurotrasmettitori.

Il sistema limbico (Shutterstock).

Dunque, sarebbe stato ancora più rivoluzionario scoprire quali sono le sostanze biochimiche che il nostro corpo produce quando imprechiamo. Bastava un prelievo di sangue – prima e dopo l’esperimento – per verificare se, com’è probabile, imprecare induce il nostro corpo a produrre più adrenalina (ormone e neurotrasmettitore), che, infatti, aumenta il livello di reattività dell’organismo. E con una risonanza magnetica funzionale si sarebbero potute fotografare le aree del cervello attivate.

E magari si sarebbe potuta verificare un’ipotesi suggestiva: dato che altre aree cerebrali (gangli della base e lobo frontale) funzionano come un censore, come una sorta di “freno a mano” che blocca l’articolazione delle parolacce, si può ipotizzare che l’organismo, disinnescando questo freno inibitorio, liberi delle energie che vengono usate per sopportare il dolore?

Non sono un neurobiologo, e non so rispondere. Perciò lancio un appello ai ricercatori italiani: perché non fate una ricerca che sveli finalmente quali sono i mediatori biochimici delle parolacce? Avrebbe sicuramente un riscontro internazionale, perché aiuterebbe a conoscere meglio un meccanismo di adattamento (e di sopravvivenza) fondamentale. Tanto più che il metodo escogitato dai ricercatori inglesi (imprecare tenendo una mano in acqua fredda) è facilmente ripetibile ed efficace. Qualcuno vuole raccogliere il testimone?